Вдохнула и выдохнула

Есть ли Бог? Будет ли что-нибудь после смерти? Вопросы, которые, увы, данный текст оставит без ответа. Все, что вы здесь найдете — всего лишь реплики к аргументам одного яркого и весьма шумного современника в пользу того, что Бог — есть, и что смерть — еще не конец.

Отнюдь не считаю это недостатком, однако отмечу, что вопросы, по которым этот современник имеет свое мнение, поистине неисчислимы. Не чужд он и

*

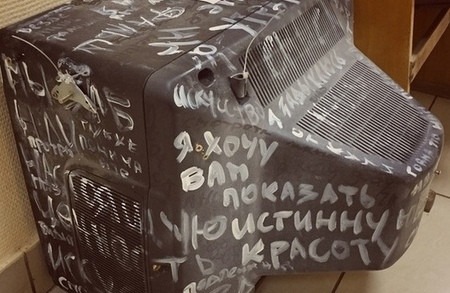

«Вот вы изобрели, например, телевизор — очень сложную, замечательную вещь, — начинает он. — И неужели вам не будет обидно, если никто не вспомнит, что изобрели его именно вы? Наблюдая этот удивительный мир вокруг нас и самих себя, мы не должны забывать про то, что все это — произведение, и, как у всякого произведения, у него есть автор».

Признаться, я не изобретал ничего, подобного телевизору. Тем не менее, мне ведом, что называется, опыт творчества. Большой ли, скромненький — сказать трудно, однако явно достаточный, чтобы вполне уверенно констатировать: творение творению — рознь, есть творение в высшем смысле этого слова, а есть так себе. И я вполне отчетливо представляю, в чем состоит между ними разница. В результате действительно творческого акта появляется нечто большее, нежели продукт, у которого есть внешний по отношению к нему изготовитель.

Лучшие образцы так называемых произведений искусства никто не создавал. Действительный шедевр — это когда не

Конечно, повторюсь, здесь важен личный опыт. Именно он наиболее очевидным образом позволяет понять, что настоящий творец — это тот, кто в нужный момент сумел самоустраниться, стать никем, стать нулем, позволив занять его место чему-то такому, что преодолевает разделение на творца и творение. Настоящий творец, это творец в кавычках. Условный творец.

Мы можем переживать сильнейшие муки творчества, но коль скоро

В свою очередь все, что создаю именно я или, образно говоря,

Искать того, кто стоит за целостностью, самостоятельной жизнью, заявляющими о себе во всяком подлинном акте творчества, это все равно что искать ноль, искать ничто — занятие сомнительное с точки зрения своей осмысленности. Ведь только тогда нечто вполне самостоятельно и полно, когда за ним не прослеживается чего-то иного. И я полагаю, что исключения здесь не может быть сделано даже для Бога.

Нелепо обижаться на то, что вашу персону не почитают в качестве автора бесконечности (то есть того, автора у чего не может быть в принципе), пару раз заполнившей вас собой как вода заполняет сосуд, выталкивая воздух. В свою очередь, обида, что за тобой не признают авторства телевизора, — тоже пустое. Хотя бы в силу того, что пустое — сам телевизор, довольно жалкая, в

Автора имеет вторичное, поддельное. Но если вторичное к

Можно выразиться в том духе, что всякое произведение дискредитирует своего автора — своею шаткостью, неустойчивостью, обрывочностью. И ничего, кроме дискредитации принести не может. Никогда не было и никогда не будет такого, чтобы творение возвышало, возвеличивало, делало честь своему творцу, служило причиной его уважать, оказать ему почести.

Да, если оглянуться по сторонам, то мы увидим, как повсеместно почитают авторов тех или иных продуктов. Но пусть это вводит в смущение лишь новичков в этой жизни. Хотя даже они должны чувствовать недоумение, когда их начинают за

Уже само разделение на создателя и создание — достаточный повод, чтобы пожалеть обоих за их долю быть фрагментами расколотого бытия и искать Бога в другом месте. Внутри этого разделения Бога нет точно. Его нет там, где одно выводится через другое. Бог есть там, где нет разного, где начало — это одновременно и конец.

«Представьте, что вы создали нечто замечательное. Неужели вам не будет обидно, если вашим произведением будут восхищаться, а про вас, как о его авторе, даже не вспомнят?» Увы, но эта позиция найдет отклик лишь среди клепальщиков заурядных поделок. Нечего сказать, хорошая компания для совместного поиска Бога.

*

Интеллигенты, сомневающиеся в своем продолжении после физической смерти, вызывают у него нет, не бурный гнев, но бурное сочувствие. Бедолаги, ведь доказательство бессмертия души — дело столь же простое как дважды два.

«Вот, например, я, — начинает он. — Я знаю четыре языка, могу читать наизусть целые поэмы. А какие прозрения меня порой пронзают, какие идеи и замыслы переполняют мой ум! Сколько сюжетов ждут своего часа! А взять воспоминания, взять опыт. Это же какое богатство! Да очевидно же, что все это просто не может однажды прекратиться, взять и исчезнуть! Это попросту исключено!»

К слову, я тоже знаю наизусть несколько неплохих стихов. Есть у меня и замыслы с сюжетами, которые может и дождутся своего часа, а, скорее всего, нет. Но вот я спрашиваю себя: а, положа руку на сердце, что в моей жизни действительно значимо и ценно? Какие ее мгновения?

И отвечаю: мгновения, когда не было в моей голове ни одного знания и ни одной мысли. Мгновения, когда вообще никакого «меня» не было. Мгновения, когда, скажем, был летний вечер или, наоборот, мела метель, и было так, словно метель только и была, а никакого наблюдения метели при этом не было. Минуты, когда мое сознание становилось сознанием того, кто есть так, словно по факту никого и ничего нет; сознанием того, у кого ничего нет и кому при этом ничего и не надо, кто просто смотрит или просто слушает, а то и вовсе не смотрит и не слушает, потому что под взглядом никого (никого из

Я бы только их и оставил. Все остальное смело забирайте — все эти стихи, прозрения и знания, багаж опыта и достижений, забавные истории и трагические случаи. Только вот какая штука. Показывая на никого, показывая на пустоту, я не могу воскликнуть: «Ну, неужели он может умереть!» Потому что здесь нет никакого «его».

Применительно к пустому месту, а лучше сказать, к чистоте и тишине проблема смерти либо бессмертия не стоит вовсе. Тот, кого словно бы и нет, не может ни умереть, ни быть каким-то там вечным. Здесь нет, чему прекращаться, как и нет, чему оставаться. Вот какая штука.

Если лучшие моменты моей жизни — не только не мои моменты, но и вообще ничьи, они не подтверждают, не утверждают ничьего бессмертия. Про них не скажешь: «Вот это умереть не может». Дело ведь в другом: в том, что умереть здесь просто нечему.