Потоки и сенсоры: краткая история звукового рационализма

Выходит новый номер «Неприкосновенного запаса». Он посвящен различным онтологиям звука, анализу аудиальной культуры и рассуждениям о месте поп-музыки в современности. Его редактором-составителем стал теоретик культуры, саунд-исследователь и музыкант Евгений Былина.

Публикуем оттуда статью философа Никиты Сафонова, в которой он вписывает исследования звука в поле материалистического рационализма, попутно объясняя как технические открытия прошлого века позволили нам зафиксировать зону аудиального бессознательного и «воспламенить эпистемологию звуком».

Если ставить цветам Oenothera drummondii записи звука полета пчел или синтетических звуковых сигналов схожих частот, растения в течение трех минут увеличат концентрацию сахара в нектаре, потенциально увеличивая шансы перекрестного опыления. Было обнаружено, что цветы механически вибрируют в ответ на эти звуки — что в свою очередь предполагает наличие механизма, в котором цветы служат слуховыми сенсорными органами растений. И вибрация, и скачок в концентрации сахара связаны с определенными частотами: цветы откликались на звуки опылителей, а на более высокочастотные звуки — нет. Наши результаты впервые документируют экологически релевантный отклик растений на звуки опылителей. Чувствительность растений к звукам опылителей может заметно воздействовать на связь растения с опылителем разным образом: растения могут более эффективно распределять свои ресурсы, фокусируясь на времени активности опылителя; опылители могут извлекать больше выгоды в единицу времени; форма цветка может выбираться исходя из ее эффективности для способности слышать, а не только сигнализировать; опылители могут эволюционировать, чтобы создавать звуки, которые услышат цветы. Результаты нашего исследования предполагают, что растения могут испытывать влияние и других звуков, в том числе — антропогенных [1].

Исследование ученых из Университета Тель-Авива демонстрирует одну из примечательных особенностей экспериментального подхода, обращенного к области звукового потока. Во-первых, сразу отмечается использование аппаратов электрического звукового захвата (звукозаписи) и воспроизводства. Эти технические инструменты — изобретения прошлого века, открывшие широкую зону, проявляющую особые трансформации, — зону аудиального бессознательного, материальность которой дробится на локализованные события и эффекты, а также имеет свои особые онтологические склонности и способности, то есть определенную специфику и устройство, модальности телесных трансформаций и бестелесных эффектов. Во-вторых, в процитированном примере отношения пчелы и цветка, опосредованные эволюционной средовой и межвидовой коммуникацией, — это отношения аппаратов производства вибраций и их регистрации, формально раскрывающиеся в цветке, который функционально является аппаратом регистрации определенных возмущений в воздухе окружающей среды, ритмических серий колебаний, производимых движениями пчелиных крыльев — их гул становится материей выражения, захваченной в воспроизводимой форме учеными для выявления разных скрытых уровней материальной чувственности в устройстве цветка. Фрагмент аудиального бессознательного схватывается как особая часть звукового потока, транскодируется в сигнал, преобразуется на слушающих поверхностях цветка в «тот самый» звук, инициирующий повышение концентрации нектара. В-третьих, в области звукового потока между опылителями и цветами организуются подвижные отношения, а индивидуальные качества становятся выразительными, и это становление качеств выразительными происходит на материальном уровне, включая разработку формы цветка как аппарата регистрации материальных возмущений или звуковых событий исходя из способности лучше схватывать сигналы пчел. Под «формой» здесь продуктивнее понимать особую композицию мембраны цветка и движений крыльев пчел, излучающих серии вибрационных колебаний, а не гилеморфическую модель отпечатка силы в пассивной материи. Предполагается, что цветы могут реагировать на полученные чувственные данные собственными эволюционными трансформациями — искажением мембран, чтобы эффективнее извлекать сигналы определенного порядка из прочего шума. Цветки, как сказали бы Жиль Делёз и Феликс Гваттари, становятся пчелами: их чувствительные аппараты как бы воспроизводят в себе самих фрагменты кода пчелы или «ритурнели» пчелы — навязчивые последовательности интенсивных колебаний возмущений материи воздуха. Но и пчелы становятся цветами: начинают создавать звуки, обеспечивающие их чувственное «совпадение» с мембранами регистрирующих цветочных машин, чтобы «извлекать больше выгоды в единицу времени».

Такие три акцента — на вскрытии техническими инструментами особой сферы материальной чувствительности, на разметке скрытых отношений между сущностями этой сферы в каждом конкретном экспериментальном случае, а также на выявлении выразительных качеств материи — позволяют представить исследования звука в движении звукового рационализма, понимаемого как процесс активации и расширения звуковой материальности как материальности, прилегающей к разным областям индивидуальной и коллективной, человеческой и нечеловеческой чувственности, а также позволяющей производить, воспроизводить и обнаруживать особые способы и области взаимодействия и организации. В этом движении можно наметить пару тенденций — к потоковой метафизике и сенсорному материализму, и именно их взаимообращение позволяет в разных дисциплинарных или тематических рамках активировать специфическую звуковую материальность, сочетающую композиции конкретных средовых и ритмических многообразий. «Растения могут более эффективно распределять свои ресурсы, фокусируясь на времени активности опылителя» — простой пример того, как средовое многообразие, в котором распространяются колебания крыльев опылителя, делает интенсивные качества материи выразительными, — движения пчелы становятся ритмической выразительностью, обеспечивающей эффективное выделение нектара растением, ритмом рабочего времени звучания. Все тела соединены бестелесным эффектом события колебаний, который реорганизует внутренние способности, склонности и сенсорные инструменты.

Конструирование, воспроизведение и деструкция материальной базы таких многообразий, как пишет в своей книге «Слушание сквозь шум» Джоанна Демерс, — это основные типы деятельности в экспериментальной электронике XX века [2]. В определенном смысле движение звуковой рациональности на примере пчел и цветков (а также ученых со своими инструментами, методами и предположениями) повторяет эти операции как активности материй выражения — конструирование аппаратов, регистрирующих материальные возмущения и интенсивности, воспроизведение кодов этой материи выражения в разных формах и объектах, а также деструкция определенных звуковых связей для их пересборки (или создание иллюзорных звуковых связей — например учеными). Именно напряжение между потоковым и сенсорным характером этой активной звуковой материальности позволяет проводить такие операции, перераспределяя средовые и ритмические многообразия, открытые в этом напряжении.

Говоря о практической приложимости, исследовательский коллектив указывает на потенциальные расширения проекта и изучаемой коллаборации: отклик растений на звук выстраивает двустороннюю обратную связь между крыльями пчел и цветами — этот отклик может «улучшить синхронизацию между ними», «потенциально увеличивая эффективность опыления в меняющихся окружающих средах», и предполагает изучение воздействия на растения других внешних шумов, «в том числе — антропогенных». В итоге ученые приходят к выводу: возможно, растения слышат травоядных млекопитающих, других животных, химические элементы и даже другие растения. То есть существуют множества звуковых материй выражения, связанных с мерцающей чувственностью, в которой необходимо переплетаются потоки и сенсоры, динамические организации и чувствительные сущности, образующие складки в звуковой материи (средовые и ритмические многообразия), которые мало чем напоминают привычные субъект-объектные структуры — это скорее динамические диаграммы или подвижные карты материальных возмущений, реакций и событий.

Звуковой рационализм и философия природы

Философия природы (как физика, то есть в большинстве случаев, — наука о материи) может быть рассмотрена как историческое движение пересборки и моделирования тотальности вселенной — определения ее специфических композиционных черт, характерных сущностей, уровней причинности и материальности. Рационалистический проект в этой перспективе можно полагать как установку на последовательную активацию скрытых материальных областей, выявление базовых сущностей, составляющих распределение сил в этих областях и формализацию процессов, отвечающих за разные события и становления — метаморфозы, протекающие в них. В качестве одной из важнейших составляющих рационалистической установки можно выделить особое внимание к процедурам абстрактной композиции и декомпозиции, выявляющим скрытые связи и уровни материи. В своем проекте «Научного рационализма» на это указывает Гастон Башляр, разделяя рационалистическую тенденцию на две составляющие — прикладной рационализм (занимающийся многосторонней разработкой скрытых зон материальности, например — электричества) и рациональный материализм (противостоящий «грубому, неподвижному» метафорическому «материализму без материи», распространенному в философии). Согласно Башляру, тенденция к «материалистическому рационализму», раскрывшаяся в науке ко второй половине XX века в связи с «упорядочиванием материи» средствами научного знания, указывает на необходимость исследований «материализма экспериментирующего», «материализма материи» [3], порожденного бесконечным разнообразием ее видов. Имеет место выявление новых видов материи (то есть активация скрытых зон), композиция-декомпозиция сущностей и тел, упорядочивание субстанций и формализация концептуальных связей (на уровне системных законов и закономерностей), а также некая типоморфология — материалистический рационализм как исследование вариаций самой материальности.

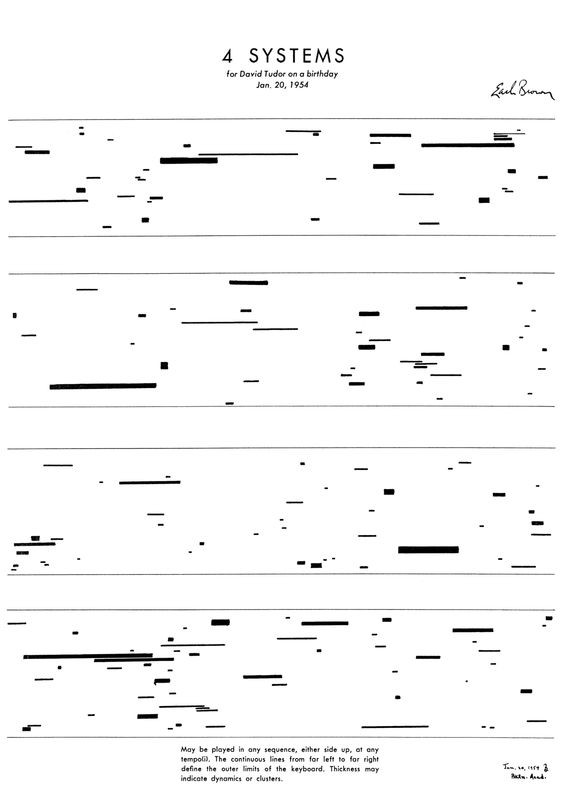

Активное научное и художественное погружение в область звука с конца XIX века значительно расширило количество каналов ее разработки и эксплуатации в связи с масштабным технологическим прорывом — открытием способов записи и воспроизводства звука как новых форм «звукового захвата» [4], раскрывающих и порождающих звуковую реальность, в которую включается весь «шум природы». Если раньше эта область оставалась, как правило, либо во владениях музыки, либо в списках иерархии ощущений, составляемых в парадигмах видимости и объективности, то после такого технологического и теоретического поворота она расширилась, внедрив новые формы манипулирования звуковой материальностью для создания условий реального опыта — инструменты звукового вооружения [5] или экспериментальной электроники и

Активация звуковой материальности

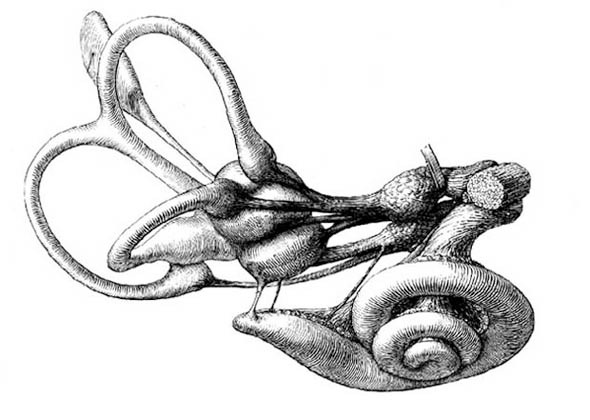

Лейбниц расслышал шум моря смутных восприятий и счет, совершаемый нашей душой и не замечаемый нами [7]. Гельмгольц, математически описав природу бестелесного эффекта резонанса, тот самый «шум моря» в ракушке, фантазировал, слушая волны, о поразительном многообразии материальности ощущений, «слишком сложной» для исследования, о специфичности связи человеческого аппарата восприятия звука с природной материей и о возможностях доступа к этой связи [8]. Элен Радиг, ученица основателя конкретной музыки Пьера Шеффера, после короткого периода конкретных экспериментов (с манипулированием записанными звуками) в середине ХХ века начинает исследования фидбека — эффекта обратной связи между двумя машинами как обоюдного усиления — записывающими магнитофонами или парой микрофон—репродуктор. Эти машинные эффекты, осуществляющие модуляции, вызываются тончайшими жестами, минимальными прикосновениями к потенциометру в поисках «сингулярных точек, после прохождения которых порядок каскадом падает в хаос» [9]. Становится понятно, что звуковая материальность может подвергаться транскодированию [10] — переводу интенсивных параметров сред по цепям преобразований. Бестелесные эффекты, вызванные работой в определенной среде пространственных и ритмических колебательных структур (или скульптур), образуют события средовой и ритмической сочетаемости на границах между стабильностью и нестабильностью. В электронике [11] микшерный пульт — машина виртуальной декомпозиции общего объема звучания на отдельные конкретные записи (дорожки) и инструментального обеспечения конструирования средовых и ритмических многообразий через вариации их последовательного или параллельного воспроизведения после обработки. Можно сказать, что микшерный пульт позволяет выявлять скрытые возможные материальные события в средах (как это делали Радиг и все последующие звуковые художники) и создавать прототипы аудиального бессознательного: совокупности каналов малых восприятий для производства чувственного опыта как связанного с реальными средовыми и ритмическими условиями, фактами и факторами. Изобретение способов записи, воспроизводства и обработки звука, таким образом, привело к разработке инструментов манипулирования звуковой материальностью, ее композиции и декомпозиции. Именно это событие запустило масштабный экспериментальный практико-теоретический проект освоения данной области в науке, культуре и технике (интегрированный в капитал) — в особенности в промежуточных зонах между ними. Машины записывают шумы каждой волны, которые смутно слышит Лейбниц, на определенный носитель, распределяют эти шумы по разным каналам, генерируют вибрации по заданным параметрам, обрабатывают исходные сигналы в электрических цепях и сводят эти каналы вместе, одновременно воспроизводя и производя аудиальные среды как условия реального опыта тел — к примеру, танцующих среди пульсаций бита и баса из мощных машинных сборок — звуковых систем даб-движения, либо слушающих полевые записи, получая опыт присутствия в композиционной среде, собранной из слепков каких-то еще окружающих сред с их особыми ритмическими качествами, сконструированной одновременно и как звуковая картография внешнего пространства, и как фиксация виртуального опыта слушания самим слушателем, либо вписанных в отдельные среды природных звуковых ландшафтов, запечатленных экоакустиками, либо левитирующих в акустических капсулах торговых центров. Авангардные академические композиторы со второй половины ХХ века проводили оживленные дискуссии о статусе случайности и спутанности понятийных пар времени и пространства, длительности и протяженности, шума и тишины, фигуры и фона, пока в новые теории музыки интегрировались открытия появившегося саунд-арта, а в музыку — немузыкальные звуки и нетрадиционные инструменты и техники. Активация звуковой материи, таким образом, позволила получить доступ к средовым и ритмическим многообразиям, а также к средствам манипуляции этими многообразиями. При этом научные и художественные эксперименты имели в этом процессе равные роли, взаимные эпистемологические интересы и были озабочены онтологически схожими проблемами.

Технические инновации XX века — это, словами Башляра, «события разума», то есть «факты, понуждающие рациональную организацию опыта к реорганизации» [12]. Эти «события разума» следуют движениям «активного рационализма», учитывающего «разум как темп» («ясность, быстрота, проницательность», скачкообразность перевода мысли от эмпиризма к рационализму в зависимости от ее скорости), но в то же время учитывающего динамизм, оживляющий этот темп — в исследованиях звука этот динамизм обеспечивается взаимодействиями потоков и сенсоров. Разделение потокового и сенсорного можно провести как разделение между установкой на связанность различных течений логикой потоков, которую можно понять, и установкой на конкретные материальные условия отдельных течений как областей автономной (и общей, как интеллект) чувственности.

Звуковой материализм и потоковая метафизика

Для Кристофа Кокса, описавшего «звуковой материализм» как следствие развития исследований звука и движение в истории философии и искусств, фигура Лейбница — это фигура первооткрывателя «аудиального бессознательного»: поля тесной фактической связи спектра восприятия с материальными сетями колебаний интенсивных качеств давления, плотности, скорости, вязкости, эластичности и температуры, играющих решающую роль в звуковом поле [13]. Шум моря для Лейбница, прогуливающегося по побережью, — композиция малых восприятий таких колебаний — волн, зарегистрированных бессознательно. Сознательное восприятие — это дифференциальный результат малых восприятий — «рычание океана», ясное и отчетливое знание сигнала. Для Кокса разделение между сигналом и шумом как разделение между восприятием и условиями его порождения (актуальным и виртуальным или, в делёзианской терминологии, «интенсивным») ведет за собой историческое движение раскрытия звукового потока как многоканальной и крайне вариативной материальности, на основе которой изобретаются средства звукового захвата и воспроизводства, а также методы звукового искусства — материальности, одновременно потоковой и чувственной.

Звуки в такой перспективе — это, во-первых, темпоральные события — длящиеся течения вариаций интенсивных качеств; во-вторых, — результаты телесных причин, которые так или иначе отличны от этих причин и существуют независимо от них (как бестелесные эффекты). Опираясь на делёзианские интерпретации Ницше, стоиков и развивая понятие «непрерывного акустического потока» из лекций о Лейбнице, Кокс представляет свой проект как «трансцендентальный материализм», выводимый из «трансцендентального эмпиризма» Делёза, бросающего вызов эстетике Канта:

«Если цели “трансцендентального идеализма” Канта — открытие концептуальных и когнитивных условий всего возможного опыта, то “трансцендентальный эмпиризм” Делёза — это попытка описания генетических условий реального — то есть материальных условий, движущих производство эмпирических или “актуальных” сущностей» [14].

Кокс прослеживает генеалогию звукового материализма как постепенное движение к открытию природного звукового потока, имеющего особую связь с областью вне репрезентации и означивания, областью «воли к власти» (Ницше) или областью интенсивного (Делёз). Кокс указывает на то, что «звуковой поток не просто философская установка, но чувственная реальность — ее открыли, исследовали и сделали явной экспериментальные композиторы и звуковые художники XX и XXI века». Уникальность этого потока — в особом онтологическом (и физическом) устройстве, в котором тела, среды, бестелесные эффекты и темпоральные события образуют композиции, раскрывающие особые пласты реального, связывающие разные уровни материальности. «Материалистическая теория звука предлагает переосмыслить искусство в целом»: если отталкиваться от звука, мы сможем приостановить проведение классических различий между природой и культурой, человеческим и нечеловеческим, сознанием и материей и так далее — и тем самым «начать относиться к художественному производству как к созданию комплексов сил, материально изгибаемых другими силами и силовыми комплексами, а не комплексов знаков или репрезентаций» [15].

Коксу важен акцент именно на метафизике звукового потока, он рассматривает пространство чувственного на основе концепций длительности как непрерывности и «проживаемого времени» Анри Бергсона, технически работающие в философии Делёза, но являющиеся проблематичным местом, которое раскрыто в более конкретной схеме в совместной с Гваттари главе «О ритурнели», где речь идет уже о реальной вариативности материальной выразительности в плане территориальных эффектов, образуемых многообразиями сред и ритмов между ними, которые образованы в свою очередь комплексами сил. Примечательно, что именно в этой главе Делёз и Гваттари при определении понятия ритма ссылаются на «Диалектику длительности» Башляра, в которой он критикует представления Бергсона о длительности и утверждает проект ритманализа, в которой ритм утверждается базовой единицей материи. В описании своего проекта в книге «Звуковой поток: звук, искусство и метафизика» Кокс также колеблется между бергсонианской непрерывностью длительности и композиционной логикой, предполагающей наличие аттракторов, а также разрывов и провалов, расчерчивающих гладкое (хотя и турбулентное) пространство звукового потока исходя из его зонирования (частотного спектра и темпоральной динамики изменения интенсивных параметров материи). Для Кокса линия «автономной чувствительности материи» важна в контексте исторического напряжения между британскими эмпириками и континентальными рационалистами в перспективе делёзианской теории формирования субъективности. Именно это позволяет такому подходу удерживать потоковое как неотделимое от сложных сенсорных констелляций и предполагающее экспериментальное (и в первую очередь художественное как практическое) освоение средовых и ритмических многообразий.

Звуковой материализм как сенсорный материализм

Хольгер Шульце дополняет материалистический проект Кокса в рамках собственного проекта антропологии звука на основе генеалогии процесса корпореализации чувств, проводимого индустриальными и

«Звуковой материализм необходимо подразумевает сенсорный материализм», — пишет Шульце [18], а «материальная культура звука» «колонизирует наноскопические сенсорные территории» и является уже не только технологической культурой, но и частью разнообразных практик: телесных, художественных, связанных с популярной культурой или повседневностью. Такой ситуативный материалистический подход к антропологии звука, обращающий особое внимание на сенсорные микрособытия, выражающие динамику звукового потока, предполагает «корпореальную эпистемологию». Шульце очерчивает два возможных способа «воспламенить эпистемологию звуком»: 1) аудиальные и аппаратные эпистемологии (часть исследований науки и технологии), охватывающие области от аудиальных техник до звуковых навыков и занимающиеся анализом возможностей аппаратов как машинных сборок; 2) звуковые эпистемологии, сочетающие методы нового сенсорного материализма и предполагающие не «знание о звуке», а «знание звуком», источниками которого «могут быть любые сенсорные и звуковые формы знания» [19]. Таким образом, звуковой материализм как сенсорный материализм Шульце — это смесь потокового как материализованного сенсорного (воплощенного в натурализованных аппаратах производства звуковых сред с их специфическими материальными характеристиками) и сенсорного как ситуативного источника знания и отправной точки эпистемологической процедуры постижения логики потока.

Обращаясь к понятию перцепта у Делёза и Гваттари, Шульце утверждает наличие определенной «перцептивной энергии, вибрирующей через всю материю во всех направлениях в каждый момент» [20]. Корпореальный эпистемолог, по Шульце, вместо того, чтобы сказать: «Я вижу цвет» или «Я слышу звук», скажет: «Я наполнен этими звуками» или «Я наполнен этими цветами». Сам автор называет такой подход «спинозистским перцептуализмом», представляющим отдельные «корпореальные объемы» (corporeal volumes), в которых актуализируются перцепты (а не декодируются или рекодируются сигналы). Акцент, таким образом, Шульце ставит на автономности чувственной области малых восприятий Лейбница, скользящих складками по звуковым перцептивным поверхностям, организующим потоки потенциальных чувственных реальностей, основанных на определенном характере динамики потока и вариативности звукового сенсориума. Доступ к этому сенсориуму — вопрос крайне локализованных ситуативно практик реального материального напряжения в частных случаях особой включенности в сенсорный поток и его виртуальную (и в определенной степени психоделическую) активность. Если «бесконечный анализ» для Лейбница происходил в «сенсориуме Бога», то движение звукового рационализма натурализует это аудиальное бессознательное, позволяя выявить множественность его материальных воплощений в конкретных экспериментах и системах. Взаимообращение потоков и сенсоров, по Шульце, требует радикальной эпистемологии, вводящей, как и в проекте Кокса, в рамках эпистемологических операций сильную дозу эстетической чувственности (особого характера) как необходимого средства звукового рационалиста — вытесненного Гельмгольцем аффективного потенциала аудиального бессознательного.

Звуковые материи выражения

Взаимообращение потокового и сенсорного в движении звукового рационализма имплицитно опирается на теорию «выразительности материи» Делёза и Гваттари из главы «О ритурнели» из второй части «Капитализма и шизофрении» [21]:

«Мы хотим сказать, что есть автодвижение выразительных качеств. Выразительность не сводится к немедленным эффектам импульса, запускающего в среде некое действие, — такие эффекты суть впечатления или субъективные эмоции… Что на самом деле делает материя как материя выражения? Прежде всего она — афиша или плакат, но на этом она не останавливается. Она проходит через это, и все. Но сигнатура вот-вот станет стилем. Действительно, выразительные качества или материи выражения входят — одни с другими — в подвижные отношения, “выражающие” отношение расчерчиваемой ими территории с внутренней средой импульсов и внешней средой обстоятельств. Итак, выражать не значит зависеть, существует самостоятельность выражения» [22].

Эта теория выразительности, имеющей реальную автономию, является основой для другой важной концепции Делёза и Гваттари — концепции территориальности, напрямую связанной с вопросом средовых и ритмических многообразий, открытие которых в области звукового интеллекта обозначены потоковой метафизикой и сенсорным материализмом:

«Территория появляется именно тогда, когда компоненты среды перестают быть направленными, становясь размерностными, когда они перестают быть функциональными, становясь выразительными. Территория появляется тогда, когда есть выразительность ритма. Именно появление материй выражения (качества) будет определять территорию» [23].

Замена интенциональности размерностями, а функциональности — выразительностью лежит в основе анализа «территориализирующего фактора» — анализа того, как именно ритмы могут становиться выразительными, позволяющего задавать ряд расширений предположений, которые сделали исследователи пчел и цветков: как именно транскодируются вибрации крыльев пчелы мембранами цветка, какого типа поток материальных возмущений регистрируется ими и в какой форме, какие появляются «территориальные мотивы», формирующие «ритмические лица или персонажи» и «территориальные контрапункты», формирующие «мелодические ландшафты», какие вариации имеют место? Схема Делёза и Гваттари позволяет систематизировать потоковую и сенсорную тенденции звукового рационализма, расширяя его до территориальной эстетики. Как пишет Элизабет Гросс в своей книге «Хаос, территория, искусство», эта территориальная делёзианская эстетика связана с пониманием искусства как расширения архитектурного императива организации пространства планеты (рационалистическая тенденция в плане композиции—декомпозиции реальности), позволяющего проявлять «чистые сенсорные качества, являющиеся данными или материалом искусства» [24], корни которого уходят не в человеческую креативность, а в избыточность природной материальности. Гросс утверждает, что искусство «позволяет материи становиться выразительной, не только удовлетворять, но и интенсифицировать — резонировать и становиться больше самой себя» [25], а также «дает жизнь ощущению, которое отделяется от источников и выстраивает соединения с бесконечностью, которую оно выражает и в которой оно проявляется […] посредством плана композиции, который оно набрасывает на хаос». Напряжение между потоковостью и сенсорностью в плане многоуровневой территориальной композиции сущностей и событий позволяет расширять исследования средовых и ритмических многообразий материй выражения, с которыми сталкиваются звуковые рационалисты, потоковые метафизики или корпореальные эпистемологи.

Специфическая территориальная материальность выражения, очерченная потоковым и сенсорным звуковым материализмом, позволяет Стиву Гудману изобретать вибрациональную анархитектуру или прослеживать историю басового материализма как активации новой корпореальной материальности, развивая проект ритманализа Башляра и соединяя его с теорией чувств Альфреда Норта Уайтхеда (предлагающего, по мнению Шавиро, проект необходимой «критики чистого чувствования» и тоже обращающегося к наследию континентального рационализма начиная с Декарта); Джоанне Демерс — материалистическую теорию знаков и объектов в экспериментальной электронике; Франсуа Бонне — практику архипелагических «звуковых экзальтаций» [26], активирующих периферийные территории чувственности и мышления и разведывающих области «инфра-мира»; Иниго Уилкинсу — теорию галлюцинаторной перцепции и психоделичности развития когнитивного аппарата, развитие которого может обеспечиваться смещением от бергсонианского понимания «проживаемой длительности» Делёзом как природной к «натурализации длительности в соответствии с нейрофеноменологическим описанием глобальной архитектуры сознания» [27]. Работая с потоками и сенсорами, звуковой рационализм экспериментально и концептуально активирует потенциальные области звукового обмена в междисциплинарных формах, позволяя стратифицировать движения определенных сущностей на разных пересекающихся материально-технически уровнях, выявляя их характерные территориальные логики, мелодические ландшафты и ритмических персонажей, определяющих проявление выразительных качеств.

Движение звукового рационализма позволяет продолжить классические генеалогии исторических форм (или кодов) организации звука Жака Аттали или систем памяти как базовых форм звукового захвата Криса Катлера, выделявших соответственно ритуальность устного кода как форму жертвоприношения или биологического захвата, музыкальную грамотность как форму репрезентации или письменного захвата [28], а эпоху электронной записи — режимом повторения или электронного захвата. Постепенно разворачивающийся режим «композиции», на который указывают и Аттали, и Катлер (указывая на необходимость разработки принципиальных схем и экологических подходов к звуковой материальности), стремительно наступает как режим территориальных систем и материй выражения, работающих с многообразиями сред и ритмов, потоков и сенсоров. По мысли Франсуа Бонне (нынешнего руководителя Группы музыкальных исследований, основанной Шеффером), эта тенденция анонсирует «грядущую музыку», «создающую условия появления музыкального», «среды, способствующие явлению музыки» [29], связь которой с литературным письмом о звуке (или письмом звуком, посредством звука) позволяет активировать материи выражения. Звуковой рационализм перезапускает звуковую эстетику и одновременно указывает на комплексность автономной материальной области с особыми соотношениями потоков и сенсоров, раскрывающими территории космических и конкретных взаимодействий и осуществляющими аудит материальных аппаратов машинного реализма, непосредственно впаянных в звуковую современность.

Примечания

[1] Veits M., Khait I., Obolski U., Zinger E., Boonman A., Goldshtein A., Saban K., Seltzer R., Ben‐Dor U., Estlein P., Kabat A., Peretz D., Ratzersdorfer I., Krylov S., Chamovitz D., Sapir Y., Yovel Y., Hadany L. Flowers Respond to Pollinator Sound within Minutes by Increasing Nectar Sugar Concentration // Ecology Letters. 2019. Vol. 22. № 9. Р. 1483-1492 (https://doi.org/10.1111/ele.13331).

[2] Demers J. Listening through the Noise: The Aesthetics of Experimental Music. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 44.

[3] Башляр Г. Избранное. Научный рационализм. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 201.

[4] Cutler C. Plunderphonia // Cox C., Warner D. (Eds.). Audio Culture: Readings in Modern Music. New York: Bloomsbury, 2017. P. 197—216.

[5] Goodman S. Sonic Warfare. Sound, Affect and the Ecology of Fear. Cambridge: MIT Press, 2010.

[6] Cox C. Sonic Flux: Sound, Art and Metaphysics. Chicago: The University of Chicago Press, 2018. P. 111—138.

[7] Лейбниц Г.В. Начала природы и благодати, основанные на разуме // Он же. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1. C. 410, 412.

[8] Интерпретацию письма Гельмгольца как утверждения материальности слушания и одновременно эпистемологической маргинализации аффективного воздействия звуковых феноменов см. здесь: Schulze H. Sonic Persona: An Anthropology of Sound. New York: Bloomsbury, 2018. P. 9—17.

[9] Cox C. Op. cit. P. 127.

[10] О концепции трансдукции или транскодирования применительно к исследованиям звука в контексте вопроса о технике см. здесь: Сафонов Н. Вирусная трансдукция: к вопросу о технике звучащего // Новое литературное обозрение. 2019. № 4 (158)(www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/158_nlo_4_2019/article/21370/).

[11] Джоанна Демерс указывает на специфичность маркера «электроника», призванного приманивать потребителей в разрастающуюся коллекцию электронной танцевальной музыки и эмбиента: Demers J. Op. cit. P. 44.

[12] Башляр Г. Указ. соч. С. 44.

[13] Cox C. Op. cit. P. 115—119.

[14] Ibid. P. 27.

[15] Ibid. Ch. 1.

[16] Schulze H. Op. cit. P. 80.

[17] Ibid. P. 81.

[18] Ibid. P. 82.

[19] Ibid. P. 152.

[20] Ibid. P. 205.

[21] Имплицитный характер связан с тем, что теория выразительности материи как теория перераспределения комплексов сил в той или иной форме раскрывается во французской философской традиции второй половины ХХ века, на разных представителей которой ссылаются и Кокс, и Шульце, и многие другие исследователи и теоретики звука. Динамическая схема Делёза и Гваттари представляется адекватной звуковому рационализму.

[22] Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: капитализм и шизофрения. М.: Астрель, 2010. С. 527—528.

[23] Там же. С. 523—524.

[24] Grosz E. Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth. New York: Columbia University Press, 2008. P. 8.

[25] Ibid. P. 4.

[26] Bonnet F. The Order of Sounds: A Sonorous Archipelago. Falmouth: Urbanomic Media Ltd., 2016. P. 158—184.

[27] Wilkins I. Anti-Natural Talk (www.academia.edu/18019241/AntiNatural).

[28] Об этих концепциях см.: Cox C. Op. cit. P. 45—57.

[29] Bonnet F. The Music to Come. Paris: Shelter Press, 2020.