Визуальная семиотика Юрия Присяжного: портрет художника до выставки

Юрий Присяжный — провокатор, гностический мистик, разрушитель канонов затхлого академизма и, безусловно, самый одинокий художник из всех, кто сегодня существует в украинском истеблишменте и на его околицах. Весь его путь — это путь одиночки, который сам художник называет «особым, изощренным опытом видения». Впрочем, для всех очевидно, что именно на околицах находится творчество Присяжного, которое критики так часто именуют «маргинальным искусством», даже не понимая, насколько велико влияние так называемых «маргиналов» на искусство и само человечество. Творческий путь Юрия начался 03.05.1986 в городе на Амуре. Пожалуй, началось его путешествие на край ночи с незамысловатых рисунков, в раннем детстве, когда маленький Юра, будучи болезненным ребенком, проводившим большую часть времени дома, пытался передать то, что наблюдал из окон своей квартиры: возню детей, сезонные изменения растительности, общий план окружающего мира, до которого он только мог дотянуться взглядом.

Мать поощряла творческие начинания сына, усердно корпевшего над своими первыми пейзажами. Однако, отец Юрия Присяжного не разделял взглядов матери и стремлений сына. Будучи теологом, он надеялся на то, что сын пойдет по стопам отца, продолжив изучать догматы Церкви и защищать Православную веру. Конечно, влияние веры отца не могло не отразиться на

Семья Присяжных переехала в Харьков. Вопреки воле отца, надеявшегося на духовную семинарию, уже в 12 лет Присяжный устроился подмастерьем к украинскому художнику Е. Нимою. Работая подмастерьем, Юрий впитывал веяния и влияния, которым был подвержен сам мастер. Среди них — музыка Штокхаузена, философские трактаты Готфрида Фонтанского и Джеймса из Витербо. Интерес к последним неудивителен. Приблизительно в 11-12 лет обнаружилось, что Юрий Присяжный страдает легкой формой дислексии, затрудняющей чтение длинных текстов и огромных трактатов, в которые был погружен его отец. Кто знает, быть может, именно это отторгло Присяжного от карьеры в теологии… Средневековые же философы старались, вопреки их современникам схоластам, писать для народа, народным языком и довольно коротко, позволяя сразу усвоить смысл сказанного.

И все же, при всем широчайшем кругозоре Юрия Присяжного, центром его мировоззрения остается австрийский философ Людвиг Витгенштейн. Именно его называет Присяжный «своим духовным учителем». Пожалуй, сперва к идеям австрийского гения его привлек спор метафизиков и позитивистов 30-х годов в Австрии и Германии (1). Однако, впитав в себя идеи раннего Витгенштейна, Присяжный предложил собственную, оригинальную интерпретацию идей философа, расходившуюся с осаннами неопозитивистов и проклятиями немецких метафизиков. В первую очередь, речь идет о понимании художником так называемой «Картинной теории», изложенной Витгенштейном в «Логико-философском трактате».

Согласно интерпретации картинной теории у Присяжного, Картина (как сущность) — суть то, что отражает положение вещей в мире и за его пределами. Однако, то, что нельзя нарисовать, по мнению, Присяжного, рисовать не надо — такова почти буквальная интерпретация седьмого тезиса самого Витгенштейна: «О чем нельзя сказать, то должно быть обойдено молчанием». И, в интерпретации художника, таковым является «за-предельное», «за-мирное». Одновременно с этим, как считал Присяжный, невысказываемый мистический опыт (о котором пишет Витгенштейн, а до него — писал Кьеркегор) может переживаться визуально, а значит — может быть визуально передан. Таким образом, запредельное может быть отражено в Картине как положение дел за пределами мира, однако, это не должен быть лишь плод воображения художника: это должен быть субъективный опыт в снятом и опосредованном виде, опыт через визуальное.

В формальном виде, его теория выглядела следующим образом:

((G’(p) ⟾((𝛙⩞𝛗)⬄G’))⩧⨌P)⩞(P⍷𝛚)

Что читается следующим образом: картина на

Пожалуй, именно поэтому, посещая мировые выставки, галереи, заходя в самые культовые музеи, посвященные изобразительному искусству, он мог нарочито, с выражением презрения на лице, проходить мимо десятков признанных шедевров и при этом — стоять часами, разглядывая какую-то деталь на малоизвестной картине, словно увидев то самое «запредельное», или же запечатлев «идеальный опыт» передачи положения дел в мире, подобно тому, как сам видел этот мир. Отсюда — страсть художника к музеям археологии, истории, палеонтологии и даже геологии. Наскальная живопись, церковные фрески и даже естественно получившиеся узоры на пластах пород были объектом его пристального интереса, в котором он пытался увидеть «первозданную Картину», мир глазами Бога, отражение деяний Его на бренном мире, в котором сам Бог всегда незримо присутствовал, отмечая печатью своего присутствия каждый элемент мира. Мир виделся им как «Картина бога». Философ Лейбниц называл наш мир «лучшим из миров», единственным возможным, который мог создать Бог. Для Присяжного же мир являлся «лучшей из картин Бога», и неважно, есть ли за его пределами другие наброски или даже полноценные картины.

Пожалуй, единственным недостижимым идеалом для себя он называл работы иконописца Пошехонского, в которых, по его словам, отражалась божественная триада «внутреннего — предельного — запредельного», видение мира, наиболее близкое к видению глазами Бога. Среди художников, оказавших на себя влияние, Юрий Присяжный также высоко ценил работы Исаака Левитана и Алексея Саврасова. Именно ему принадлежит оригинальная интерпретация творчества Левитана, известная в искусствоведении как «теория скрытого грача»: применение Присяжным методологии структурализма де Соссюра для раскрытия скрытых смыслов некоторых из работ Левитана. Отсюда и предсказание, относящееся к «скрытому грачу». «Самое важное из моих картин, как и в работах Левитана — это то, что не было написано. Написанные картины важны лишь опосредованно, в то время как

Эти идеи изложены им в единственной научной статье, написанной для американского журнала Journal of Aesthetic Education (2). Статья так и называлась: Structural approach to some of works of Isaac Levitan in his middle period («Структурный подход к некоторым работам Исаака Левитана в средний период его творчества»). Эту статью, равно как и факт поездки Присяжного в Плёс, места работы Исаака Левитана, он часто вспоминает для того, чтобы избавиться от обвинений в антисемитизме художника, которые периодически всплывают в прессе.

В пятистраничной статье, напоминающей эссе, изложен взгляд художника не только на творчество Левитана, но и основные принципы его собственного видения мира. Здесь и многолетняя попытка Юрия создать универсальный язык, состоявший бы из визуальных символов. Подобно Лейбницу, Присяжный разрабатывал свой mathesis universalis, с той лишь оговоркой, что за основание брал не грамматику, а то, что он сам именовал «визуальной семиотикой».

На третьей странице статьи мы читаем ((2), с. 76): «Универсальная грамматика, если она по-настоящему всеобща, должна основываться не на лингвистических конструкциях — в ее основе должно лежать непосредственное видение мира, а это, в свою очередь, говорит о более общем начале для всех людей, чем фантом пра-языка.

Юрий Присяжный не ограничивался теоретическим изысканием, попытавшись однажды, на одной из своих выставок в Нежине запечатлеть звук визуально (3). Включив повторяющийся по кругу звук, он попытался нарисовать то, что приходит ему на ум, когда он слышит именно этот звук. Каждая из картин выставлялась с маленькими колонками за картиной, издающими звук-ассоциацию. Однако, по мнению самого художника, его замысел полностью провалился, поскольку звук и образ по-прежнему оставались разрознены, расколоты, дискретны. Дискретность же была одним из худших кошмаров молодого художника и остается ею и по сей день. Страх дискретности, по всей видимости, имеет свои корни в детстве Присяжного. Впрочем, его высказывание-парадокс «Линия больше, чем точки, из которых она состоит», относится уже к сознательному периоду жизни художника. Именно поэтому он всегда старается сводить все точки к линиям, штрихам, полутонам, не оставляя их «в одиночестве пустого пространства», в котором они выделялись бы из общей перспективы.

Отсюда и неразлучность Присяжного со своим велосипедом, которому он дал недвусмысленное имя «Пастозо». «Велосипед дарует мне чувство полета», — говорил он в интервью для портала Bird in Flight (4): «Он сужает и удлинняет пространство, превращает точки в размытые, но линии, тюбики — в мазки». «Тюбиками» Присяжный называет окружающих его людей, прохожих, «пустые сосуды в ржавой оболочке». Подобным образом, поэт и философ Алексей Фишев воспринимал человеческие тела как «скафандры»: «Твой скафандр — это кладбище множества судеб, Твоя жизнь лабиринт зла, страданий и мук», — писал Фишев в одном из своих коротких трактатов. Как и у Присяжного, здесь можно проследить начало Мазоха — высшее благо, обретенное в страдании, страдание как путь к мистическому опыту и счастью искупления в череде грешных поступков в глазах Бога. Естественно, в этом случае очевидно переворачивание догматов «Упанишад» и Шопенгауэра на квазихристианский манер.

И правда: если мы обратим внимание на человеческие силуэты, встречающиеся на некоторых его картинах, становится видным стремление к целостности, к объединению силуэтов в размытые линии, пятна, стремление лишить их своей дискретной сущности, обособленности от общего фона. Именно поэтому Присяжный очень редко рисует портреты, а силуэты людей всегда выступают для него лишь как элементы фона основных изображаемых объектов. В сущности, все человеческие силуэты используются художником исключительно как стаффаж, независимо от того — идет ли речь о

Другим объектом страхов художника являются раки-богомолы. В частности, для него остается загадкой — почему Создатель наделил самым сложным и самым развитым зрением именно их? Какой замысел Творца относительно ротоногих нам, рабам божьим, следовало бы усматривать здесь? Не меньший страх он испытывает перед кальмарами, совами, осьминогами и другими созданиями, зрение которых более развито, чем зрение человека. Задаваясь этими вопросами, Присяжный, начиная с 2011 года, начинает живо интересоваться достижениями нейронауки, почти сразу введя в оборот свой афоризм: «Миры — лишь картины на сетчатке индивида». В последнем — его непосредственное видение и понимание сути искусства и задачи художника: от мозга, через сетчатку, назад в мир, вернув миру увиденное сетчаткой и переданное в мозг. Впрочем, саму науку художник по-прежнему считает «благороднейшим делом, которым занимаются в преимуществе своем недостойные люди», подразумевая крайний физикализм, царящий в современной науке.

Страхи и неудачи художника часто вгоняли его в болезненную меланхолию, которая могла закончиться реальной трагедией. И в борьбе с меланхолией, ему часто помогали семья, близкие или его собственные инициативы, связанные с посторонней активностью. Так, в 15 лет, после крупной ссоры с отцом, он фактически закрылся на месяц в своей комнате, задавшись целью написать крупное фортепианное произведение для своего кузена, музыканта Романа, потерявшего кисть левой руки. Соответственно, вещь, которую писал Присяжный, должна была называться «Пьеса для одной руки». Он тщательно вырисовывал, выписывал нотные партии, пытаясь представить себе, как будет звучать написанное им. Он консультировался с профессиональными музыкантами-пианистами из оркестров и филармоний, пытаясь добиться от них советов. Но пьесе, к сожалению, так и не суждено было увидеть мир: написанное им оказалось ужасным чудовищем, пародией на музыкальное произведение, тем более — для одной руки. Впрочем, эта неудача снова вернула Юрия к рисованию.

После провала выставки «Изобразить и увидеть звук», Юрий Присяжный впал в еще одну затяжную депрессию, выбраться из которой ему помогла родная сестра Анна. Она попросила художника спроектировать загородный дом для нее и ее семьи, чем Присяжный и занимался на протяжении семи месяцев. Полностью погрузившись в архитектурные планы и инженерные расчеты он смог забыть провалившийся грандиозный замысел визуализации звука его методами «визуальной семиотики». В этом двухэтажном доме, семья сестры Присяжного вместе с мужем и двумя детьми живет и по сей день.

Серьезной жизненной вехой, также повлиявшей на творчество Юрия Присяжного в его современном, так называемом «черниговском» периоде творчества, стала творческая размолвка с художником Юрием Ульманом-Говорухой. Размолвка в свою очередь, вызвана выходом Ульмана-Говорухи

Впрочем, к титулу «мастер» сам Присяжный относится иронично, предпочитая называть себя «надмастерьем». С одной стороны — художник давно превзошел этап подмастерья, с другой — назвать себя мастером означало бы признать каноны замшелого академизма, который художник так ненавидит. Именно звание «мастера», по его мнению, в свое время сгубило Исаака Левитана. «Левитан — лучший в мире художник своей эпохи. Он мог бы стать лучшим художником во всей истории человечества, если бы не стал мастером и не принял бы существующие догматы современного ему академизма. Это сделало его просто «лучшим», но не «самым лучшим». По этой же причине, Саврасов просто очень хороший, очень. Но — не лучший», — не устает повторять Юрий Присяжный на протяжении всей своей жизни.

Присяжный известен не только иронией, но и своими эксцентричными выходками. Сюда стоит отнести знаменитый перформанс художника, «Молотком по миру» (6), когда он, скупив десять полотен киевских художников-академистов, скрупулезно разбивал рамки картин, забивая в углы гвозди, тем самым «освобождая» академическую живопись от навязанных канонов и догм. Другой курьезный случай — его дружеское «подмигивание» философу Мстиславу Казакову. Он отправил последнему набор из вещей — крафтовую бумагу, смятую жестяную банку, акваланг, кусочек бутафорного торта, две авторучки и вазу. К посылке также прилагалось письмо с кратчайшим содержанием:

«Это картина.

С дружеским приветом — Ю.П.»

В этом истинно философском жесте отражалась истина тысячи философских текстов по теории восприятия: все эти предметы действительно картина в тот момент, когда мы, следуя Канту, создаем порядок и отношения между этими вещами, когда наши глаза воспринимают их не как «предмет-1, предмет-2 … предмет-Х», а как совокупность, как некое целое, пусть и целое поневоле. Реальная же картина появляется тогда, когда мы начинаем отражать эту совокупность в искусстве, очерчиваем этот набор предметов определенными рамками. И тогда этот набор перестает быть отдельными элементами реальности, но становится ее, реальности, картиной.

Еще одним источником вдохновения для Юрия Присяжного является, безусловно, кинематограф. В первую очередь, это «Солярис» Тарковского, являющийся, по словам художника, «визуализацией» произведения Лема, но никак не «экранизацией». И в этом с ним, безусловно, можно согласиться. Не менее сильными источниками вдохновения для Присяжного являются фильма Абеля Феррары (чего стоят цвета и визуальные ряды в его творчестве 70-80-х!) и абсолютно все фильмы гениального Кодзи Вакамацу — от «Мисимы» до «Секретной охоты эмбриона».

Не смотря на поистине энциклопедический спектр влияний и источников вдохновения для Присяжного, основным источником своей «творческой энергии» он неизменно называет свою музу — Романа Котовича, которому посвящает большинство своих работ.

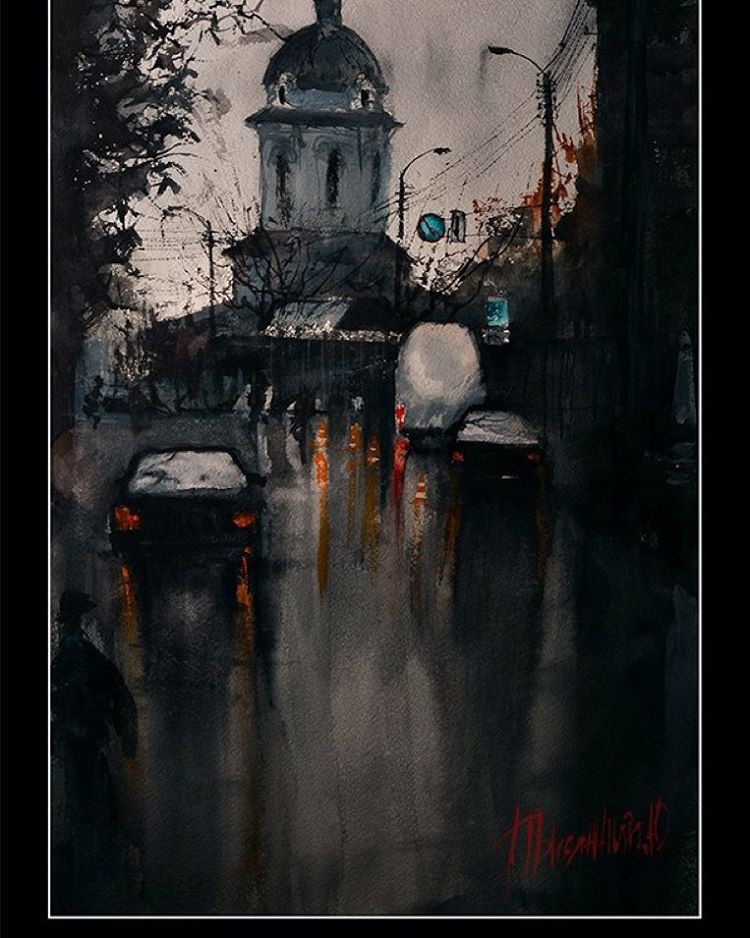

На текущей выставке представлены именно те работы, которые навеяны мыслями о Романе. В них автор старается сочетать «опыт визуальной семиотики» с сексуально патологическими образами своего воспаленного сознания.

В частности, речь о следующих картинах:

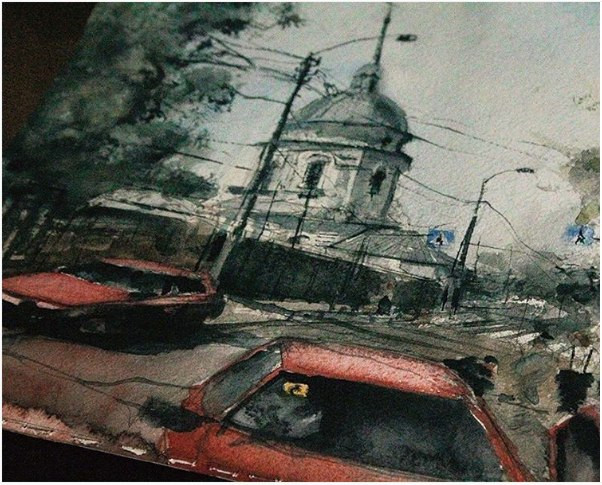

1. «Красное железо, нависнув над нашим существованием».

2. «Треснувший глаз».

3. «Они отмечены тремя Печатями».

4. «И содрогнутся горы Звездоперстой стопы огневого царя».

5. «Морфизм».

6. «Зверь».

Седьмую картину для выставки автор уничтожил, так и не дописав до конца. Согласно его собственному мнению, она, судя по всему, была самой важной…

Примечания:

(1) — http://philosophy.uchicago.edu/faculty/files/conant/Mysticism%20and%20Nonsense%20in%20the%20Tractatus.pdf; https://people.ucsc.edu/~abestone/papers/uberwindung.pdf; https://luchte.wordpress.com/martin-heidegger-and-rudolf-carnap-radical-phenomenology-logical-positivism-and-the-roots-of-the-continentalanalytic-divide/;

(2) — http://www.press.uillinois.edu/journals/jae.html (см. выпуск 4, 2010 год);

(3) — выставка носила соответствующее название: «Изобразить и увидеть звук»;

(4) — https://birdinflight.com/ru/reportaj/yuri-prisyazhni-o-kartine-mira.html

(5) — https://m17.kiev.ua/art-proektyi/vistavki/vogon-lyubovi-prisvyata-maydanu-the-fire-of-love-dedication-to-maidan-8-03-17-03-2014

(6) — https://www.youtube.com/watch?v=dzntTt4d8hht