Гид по выставке «Качество обслуживания»

В качестве специального проекта 6-й Московской биеннале современного искусства куратор Саша Бурханова представила выставку «Качество обслуживания» в ГЦСИ. Публикуем кураторский гид по выставке.

00. # добро_пожаловать

САША БУРХАНОВА (КУРАТОР): В рамках специальной программы для 6-й Московской Биеннале Современного Искусства, ГЦСИ принял в гости нашу выставку «Качество Обслуживания». Скорее даже и не выставку, а растянутый по периметру зала туристический гид, созданный в сотрудничестве с художниками Александрой Аникиной, Софьей Гавриловой, Сабиной Тюпан, Марком Ларре и Ирино Дестурель. Это туристический гид в “не-места”: обзорная экскурсия по стерильным территориям нашей планеты, лишенным признаков собственной культурной идентичности (добровольно, или насильно).

Чтобы избежать недопонимания: эта выставка — не ПРО туризм. Она про приемы, которые в туристической индустрии используются для того, чтобы «продать» нам, путешественникам, историю и мифологию мест, куда нас настойчиво хотели бы отправить. Мест, которых на самом деле не существует за тем комфортным, уютным пузырем, который создают хорошие отели, маршруты для прогулок и отдельно взятые достопримечательности, рекомендованные в туристическом путеводителе.

Чтобы избежать недопонимания: эта выставка — для вас. Мы постарались создать наиболее благоприятные условия для вашего восприятия критики глобализации, которую несет в себе каждая работа (художники на собственном опыте столкнулись с ее последствиями в их родных странах).

В зале приглушен свет, играет приятная музыка.*

* Для Вашей информации : этот текст — только выдержка из путеводителя, составленного для Вашего путешествия по работам художников; самих произведений искусства в нем нет. Сделайте так, как захочется лично Вам: примите наш маршрут, или проложите собственный.**

** Ведь нам так важно, чтобы Вам понравилось. Нам так важна Ваша оценка “Качества Обслуживания” ***.

*** (Неужели что-то еще может иметь значение.)

01. #краткий_разговорник

ИРИНО ДЕСТУРЕЛ (художник, Кабо-Верде): Вот несколько моих мыслей, которые помогут понять связь между этой картиной из серии “Дикари", и видео «Новые слова для урбанистического Креольского». Я начал работать над серией «Дикари» под впечатлением от прочтения книги британского философа Джона Стюарта Миллса, написанной в 19 веке. Если быть точным, меня очень заинтересовало его определение разницы между «цивилизованным» и «диким» — то есть тем, что европейские колонизаторы пытались превратить в «цивилизованное». Миллс пишет о том, что белый человек с Запада (по умолчанию, Британец) чувствовал, что у него есть безусловное право управлять дикарями, применять силу, относится к ним как к рабам — для их же пользы, с целью их просвещения.

Что касается моей картины, в ней мне хотелось пересмотреть границу между абстрактной и фигуративной живописью. Этой границы на самом деле не существует — она полностью культурно-обусловленна, точно также как и разделение на женское и мужское, концептуализм и экспрессионизм. Также, мне хотелось избавиться от клише в определении художника, то есть его определение через тот медиум, с которым он работает. Видео-художник; или живописец; или скульптор. В современном мире, где практически все сделалось виртуальным, цифровым, мне хотелось — нарисовать. На-ри-со-вать.

Мне нравится идея использовать некрашеный лен в качестве дисплея. Мне крайне важно, чтобы зритель понимал: с «дикостью» в этой паре работ соотносится именно видео, a не картина. Именно в нем — сырые, не прошедшие цензуру эмоции; нецивилизованные социальные нормы. Это видео — на языке дикарей, тогда как сам формат работы над созданием картины — в студии, купленными красками — отрицает всякую “дикость".

02. #мифология

САБИНА ТЮПАН (ХУДОЖНИК, РУМЫНИЯ): Мои работы — это мои личные переживания, совмещенные с переживаниями по поводу политических сложностей в текущих отношениях между Восточной Европой и Западным обществом. Я как бы пытаюсь составить собирательный образ представителя Восточной Европы, основанный на мнениях жителей стран Евросоюза. Два моих видео — «Это Есть в Туристических Брошюрах» и «Этого Нет в Туристических Брошюрах» — были созданы после начала обсуждений — нужно ли убрать ограничения для свободной иммиграции рабочих из Румынии и Болгарии в Англию?

Если верить Английской прессе, многие жители Англии были против, опасаясь что потоки иммигрантов немедленно хлынут в страну — и отберут работу у местного населения. В это время в Англии появилась серия постеров с социальной рекламой, которая описывала, с какими ужасными, нечеловеческими условиями столкнутся иммигранты, приехавшие работать в Англию. В ответ на это, в Румынии запустили ироничную социальную рекламу, где рассказывалось о том, насколько прекрасной, сказочной и гостеприимной страной является Румыния — и как сильно там ждут в гости Англичан.

A теперь про книги. Первую я нашла случайно в

03. #топ_10_памятников

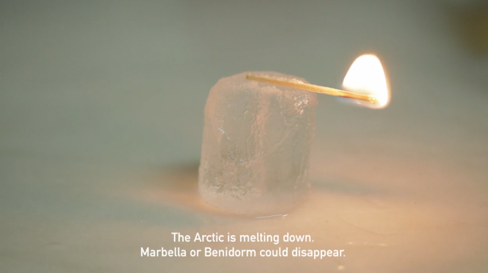

МАРК ЛАРРЕ (ХУДОЖНИК, ИСПАНИЯ): Воспринимайте мою работу «Синхронности» как альбом домашних экспериментов, по времени совпадающих с ключевыми событиями, которые происходили в мире с Июня по Август 2014. Думаю, мне удалось создать нечто вроде памятников этих событий в реальном времени. Мне хочется верить, что «Синхронностям» в итоге удалось показать, насколько устарела сама идея памятника как увесистого, сделанного из бетона изваяния на главной городской площади, которое имеет единственное предназначение: напоминать о безвременности чьей-то власти.

В проекте «Чудесах Света», который я сделал несколькими годами раньше, речь идет о постепенной утрате связи между сделанным снимком какого-то объекта, и самим обьектом. Время проходит, и связь теряется. Для создания работы я использовал разного рода мусор, найденный на улицах и пляжах — и из него сделал макеты самых известных туристических монументов: Парфенон в Афинах, Стоунхендж в Англии, Египетские Пирамиды. Я установил свои макеты в тех местах, где нашел использованный для их строительства мусор. Оставил их там — на растерзание людей, птиц, морских волн, и погоды. Процесс их постепенного разрушения я сфотографировал так, как если бы я снимал пейзажи для открыток. Многие, кому я потом показывал фотографии, отказывались верить, что смотрят на мусор.

Человеческая память оказалась в полном подчинении тех ярких образов, которыми ее долгие годы кормили по телевизору и в журналах. И в этом я вижу иронию на всю историю человеческой цивилизации, и ее часто смехотворной убежденности в знании собственного прошлого.

04. #фото-архив

СОФьЯ ГАВРИЛОВА (ХУДОЖНИК, РОССИЯ): Я по первому образованию географ и в свое время очень много ездила по России в различные поездки и экспедиции. Фотографии оседали гигабайтами на жестком диске и в

В

Проходит время, и ландшафты меняются, и эти — созданные мною (или же реальные?) территории — вы уже на найдете ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке, ни в Центральной России.

05. #карта_территория

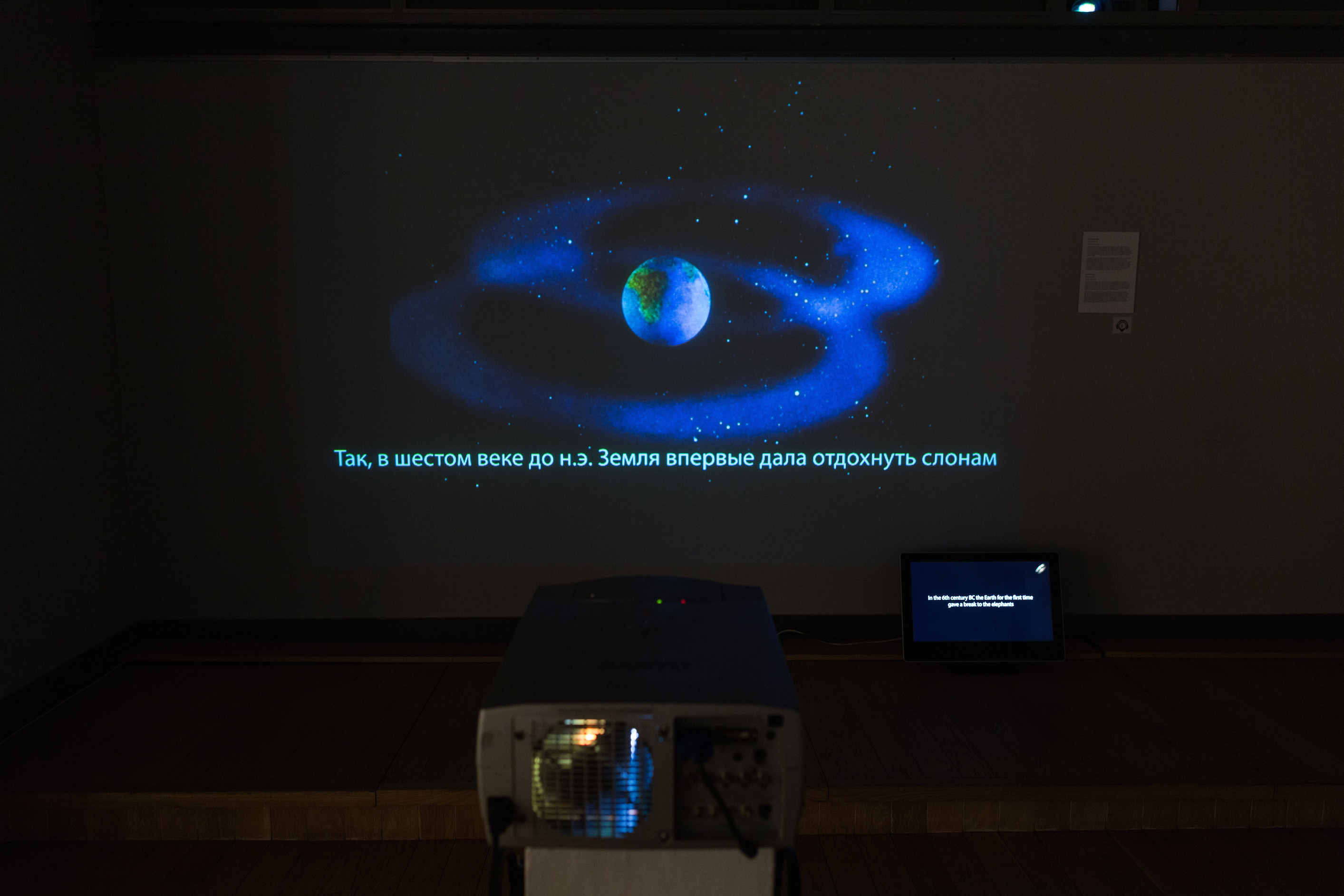

АЛЕКСАНДРА АНИКИНА (ХУДОЖНИК, РОССИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ): Слово “остраннение” Шкловский придумал для того, чтобы описать процесс, в котором изображение или текст отчуждаются автором от своего привычного значения и получают возможность быть прочитанными и увиденными как бы заново. Любая литературная метафора может быть примером. Для Шкловского именно остраннение было и функцией, и основным инструментом искусства.

В основе видео лежит абсурдная мысль, пришедшая мне в голову полгода назад, когда я впервые прочитала статью — “Искусство как прием”; “остраннение” может означать одновременно и —“становление странным”, — и “становление страной”. Эта игра слов, и дальнейшие размышления по поводу взаимоотношений языка, территории, карты сделали текст “Остраннения” довольно сконденсированным.

Вот три комментария.

Первый — о гиперреальности и картах. Карты становятся своеобразной площадкой для того, чтобы исследовать пересечение нескольких историй, мифов и предметов. Например, миф о силе, заключенной в словах — об “истинном” языке или настоящих именах всех вещей, которые дают называющему контроль. Или идея фотоаппарата как поворотной точки в истории человеческого воображения. Современные и исторические воображаемые земли. Всем заинтересованным в них, кстати, советую прочитать крохотный рассказ Борхеса “О точности в науке”, и эссе Умберто Эко — “Карта Империи”; а о гиперреальности — книгу Бодрийяра “Симулякры и симуляция”.

Второй, исторический анекдот о количестве букв “н” в слове “остраннение”.

В статье “Искусство как прием” слово было написано с одной “н”.

Статья была переведена, и термин стал популярен в академической среде — чего Шкловский, кажется, не ожидал, и позже по этому поводу написал так:

(цитата) “так как уже могу сегодня признаваться в том, что делал грамматические ошибки, то я написал одно «н»… Так оно и пошло с одним «н» и, как собака с отрезанным ухом, бегает по миру”, (конец цитаты.)

И третий, о субтитрах. Как, наверное, уже ясно, я очень заинтересована в проблемах перевода и в процессе того, как вообще абстрактная идея из головы материализуется в пространстве языка. В связи с этим практически любая моя работа изначально написана на русском и на английском, и эти два текста — не дословный перевод, а скорее аналоги друг друга. Их взаимодействие тоже имеет для меня ценность — равно как и само “изображение”, сами символы языка на отдельном экране.

____________