Галина Климова. Воображаемая страна реального социализма

Кто приезжал

С первых дней Февральской революции Россия оказалась в центре внимания всего мира. События, происходившие у нас, освещались почти повсеместно. Основным требованием масс был выход России из войны и, соответственно, из Антанты, поэтому Британию и Францию чрезвычайно интересовало то, как развивалась ситуация в нашей стране.

С лета 1917 количество иностранных журналистов неуклонно росло. Многие стремились в Петроград, чтобы почувствовать себя в гуще событий. В числе таких журналистов были Джон Рид и его жена Луиза Брайант, которые сочувствовали делу большевиков. Они были в России в 1917-1918 гг. и позже приезжали еще несколько раз. Джон Рид скончался в Москве в 1920 году от тифа в возрасте 32 лет.

На основании тех записей и статей, которые Рид сделал, будучи в России летом и осенью 1917, он опубликовал широко известную сегодня книгу «Десять дней, которые потрясли мир» (1919).

Луиза Брайант, сама будучи журналисткой, не отставала от мужа в количестве публикаций. Однако свою книгу о событиях в России она издала несколько позже. Она называлась «Шесть красных месяцев в России» (1923). Позже, уже после смерти Рида, она опубликовала еще одну книгу под названием «Зеркала Москвы». Эта работа — более завершенная версия ее взгляда на советскую действительность.

Эти публикации стали лишь первыми в значительном потоке воспоминаний, аналитических записок и

Большевистская революция расколола западное общественное мнение.

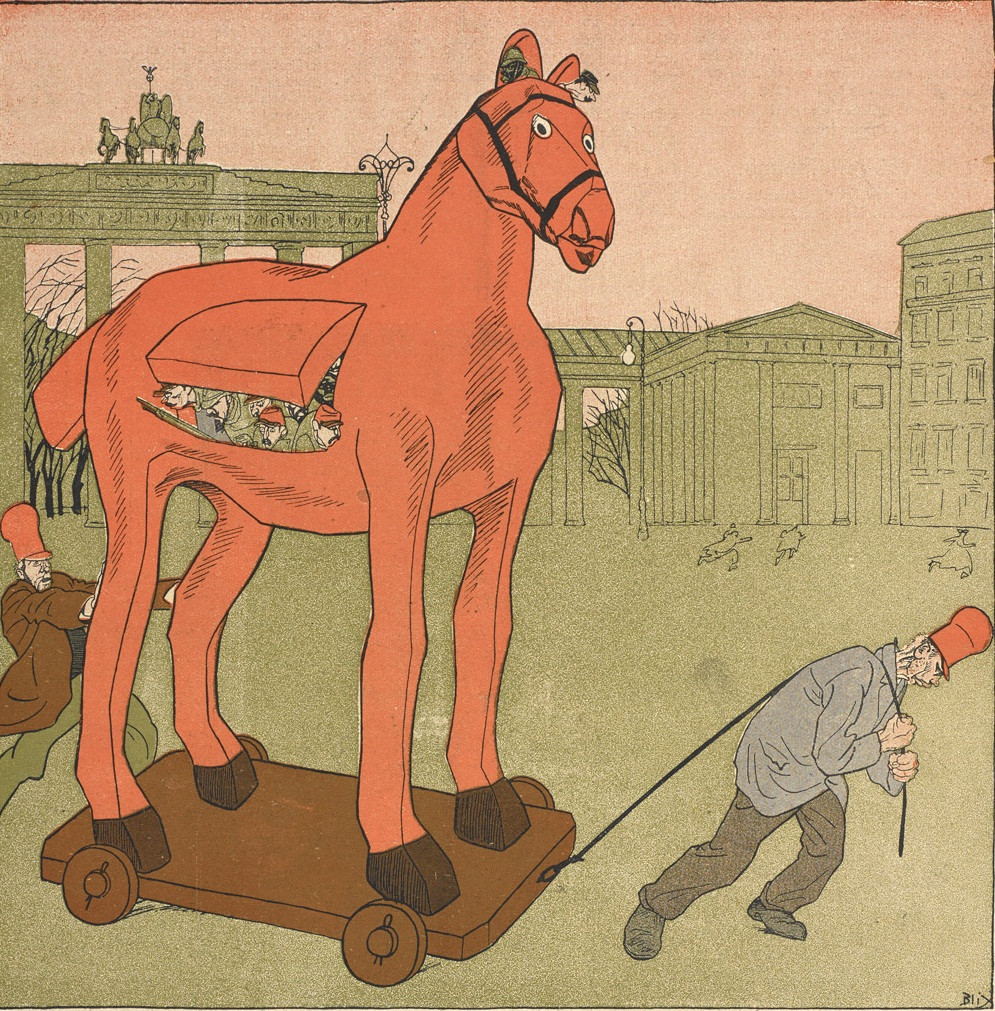

Многие, и прежде всего представители власти, опасались, что революционная зараза распространится за границы бывшей империи. Эти опасения находили отражения в прессе.

С другой стороны, были и совершенно иные образы и представления о будущем России. Для очень многих — по выражению французского физика Поля Ланжевена — это событие стало «первым воплощением надежд на всемирное освобождение». Многие сочувствующие и увлеченные идеями революции хотели приобщиться к истории.

Существует стереотип, что СССР всегда находился в неких непроницаемых политических границах. Но когда мы начинаем думать о

Безусловно, мы не можем говорить о миллионных потоках туристов, как это происходит сегодня. Однако в довоенный период количество приезжающих в Россию иностранцев было значительным. В первой половине 1920-х гг. сложно говорить даже о тысячах приезжих, но первая и даже вторая половина 1930-х годов ознаменовались десятками тысяч, а по некоторым данным — сотнями тысяч иностранцев, которые посетили Советский Союз.

Важно уточнить, что обобщенной статистики по всем типам иностранцев, посещавших СССР, нет. Есть лишь отдельные материалы, связанные с Интуристом и деятельностью ВОКС.

КАЛЕЙДОСКОП ИНОСТРАНЦЕВ

В целом весь поток иностранцев, приезжавших в Россию после 1917 г. можно условно разделить на несколько групп. В качестве критерия выделения мы можем использовать сферы общественной жизни, которые послужили основной причиной или каналом, благодаря которым те или иные иностранцы оказались в стране Советов.

Политические визиты

Разнообразные представители левых взглядов, не только коммунисты, устремились в Советскую Россию после Революции, Значимую роль в этом сыграл Коминтерн и его конгрессы, которые проводились в Москве и Петрограде с 1919 по 1924 гг.

Если в первом конгрессе 1919 года приняли участие 52 делегата от 35 партий и групп из 21 страны мира, то к 1924 году количество участников возросло практически в 10 раз — приехало 504 человека из 49 стран. В последующие годы количество участников почти не меняется, а вот количество стран возрастает. В конгрессе 1935 года в Москве принимали участие рекордные 65 стран.

Помимо коминтерновских встреч, значимым событием был Конгресс друзей Советского Союза 1927 года, приуроченный к 10-летию Октября. Во многом он был связан с инициированной правительством кампанией «Руки прочь от Советской России!».

Этот лозунг (Hands Off Russia!) появился намного раньше, еще в 1918 году, по инициативе английских рабочих. Но в 1927 г. он приобрел новую жизнь в связи с политическими конфликтами СССР и Британии вокруг Китайской революции и помощи, которую Советский Союз оказывал зарождающейся республике.

Британия была крайне недовольна своими перспективами в Китае. 23 февраля была выпущена нота Чемберлена с требованием прекращения помощи гоминьдановскому правительству. После этого, вслед за одноименной заметкой в «Правде», появилось выражение «Наш ответ Чемберлену».

В мае следует разрыв дипотношений между СССР и Британией. На этом фоне проходит конгресс Коминтерна, в котором приняли участие около тысячи человек.

Делегации рабочих и молодежи

Еще одним направлением, связанным с политическими визитами, были делегации рабочих и молодёжи. Они начали приезжать еще в начале 1920-х гг. Так, после встречи с английскими рабочими В.И. Ленин написал «Письмо к английским рабочим», опубликованное в «Правде» 1920 г. В нем он писал, что «знакомство ее с Советской Россией, несмотря на всю враждебность многих к советской системе и к диктатуре пролетариата, несмотря на громадную плененность их буржуазными предрассудками, неизбежно ускорит крах капитализма во всем мире». Ряд исследователей использует эту цитату как подтверждение идеи о том, что Советский Союз был чрезвычайно заинтересован в иностранцах не только в качестве специалистов, но и в качестве условных туристов.

Первой крупной рабочей делегацией, которая приехала в СССР, стала делегация представителей английских трейд-юнионов (1924 год). В следующем году в Советский Союз приехала группа из 58 немецких рабочих.

Известно, что, когда эти 58 рабочих вернулись в Германию, их приглашали на бесконечное количество встреч. Один из исследователей подсчитал, что в общей сложности они дали порядка 1 400 комментариев, ответов на вопросы, лекций и выступлений касательно их приезда в Советскую Россию. В конечном итоге им это надоело, и в 1926 г. они опубликовали небольшую брошюру «Впечатления 58 немецких рабочих от поездки в Советскую Россию”, разошедшуюся тиражом 100 тысяч экземпляров — огромный тираж для того времени.

Всего с 1924 по 1928 гг. СССР посетили 80 таких делегаций общей численностью около 2000 чел. Такие поездки организовывались достаточно часто вплоть до второй половины 1930-х гг. Некоторые из них получали продолжение в виде отчетов и воспоминаний.

Концессии

Самостоятельный поток иностранцев обеспечивали экономические проекты. Советское государство нуждалось в финансовых вливаниях, а иностранцы были чрезвычайно заинтересованы в отечественных ресурсах. Интересна история одной из НЭПовских концессий — это Автономная индустриальная концессия Кузбасса. АИК «Кузбасс» была колонией иностранных рабочих, созданной по инициативе советского правительства и группы левых активистов.

Всё началось с того, что Ленин, понимая трудовые и квалификационные потребности Советского Союза, пишет письмо американским рабочим. Пройдя полудетективную историю переправки, оно было опубликовано в США. Ответ последовал достаточно быстро — инициативная группа левых во главе с Себальдом Рутгерсом, Биллом Хейвудом и Гербертом Калвертом обратились к советскому правительству и предложили своеобразную экономическую автономию для поднятия Кузнецкого бассейна с помощью иностранных специалистов.

Проект просуществовал с 1921 по 1926 годы. Он развалился в 1927, во-первых,

Вместо Рутгерса АИК «Кузбасс» возглавляет русский инженер Коробкин. Новый начальник настроил против себя всю иностранную колонию, что привело к её постепенной ликвидации.

Это лишь один из примеров. Иностранные специалисты разного квалификационного уровня ценились в период массовой стройки. Большинство их них не были политически ангажированы, их привлекали рабочие места, возможность самореализации. Некоторые оставили воспоминания. Интерес представляют путевые записки Фреда Била «Proletarian Journey» и книга Эндрю Смита «I Was a Soviet Worker». одна из немногих с воспоминаниями непосредственно рабочего.

Туристы

В 1920-е годы туристов в Советском Союзе было мало. Однако задачи идеологического и экономического характера делали идею туризма в СССР очень привлекательной. Начнём с прагматических задач: Советский Союз нуждался в валюте, поэтому Советы разными способами пытались выудить валюту у приезжавших иностранцев. Но была и идеологическая составляющая. Не будет преувеличением сказать, что всё существование довоенной туристической индустрии было связано, прежде всего, именно с идеологической обработкой.

Советский Союз крайне нуждался в позитивном образе за рубежом и многое для этого делал.

Первая крупная группа туристов, по неуточненным данным, прибыла из США в Ленинград на пароходе «Кап — Полония» в 1926 году. По неуточненным данным, это была группа, случайно оказавшаяся в СССР. Они плыли в Скандинавию, у них сломался пароход и им быстро организовали турпоездку по Советской России — Петроград-Москва. Туристы остались очень довольны.

Советское правительство осознало, что спрос точно есть, поэтому в 1929 году появляется организация Интурист — вначале при большом государственном участии, потом полностью государственная. Нельзя сказать, что после этого количество иностранных туристов резко возросло, однако в 1932-м году в планах Интуриста стоит уже 80 000 туристов и 30 000 транзитных пассажиров.

Транзитные пассажиры — это, например, паломники из Китая, которым организовывали путешествия по Советской России, хотя их целью была совершенно не наша страна.

Мифологема, которая складывалась вокруг советского государства, манила иностранцев. Их интересовало имперское и дворцовое прошлое. Но их привлекало и настоящее, то, как устроен современный советский быт. Не меньше интересовало будущее, многие задавались вопросом, что же произойдёт с новым советским государством.

Люди искусства

В 1920-е гг. Советское государство было оплотом авангарда и не могло не привлекать художников, музыкантов, архитекторов и т.д. Среди них Альбер Марке, Рабиндранат Тагор, Франс Мазерель, Диего Ривера, Ле Корбюзье и многие другие творческие люди, искавшие в советском эксперименте оплот новой эстетики. Их мемуары и переписка представляют огромный интерес и в рамках проблемы взаимовлияния условного запада и советского государства. В 1927 году в Россию приезжал Диего Ривера, который спешно уехал

Интересный пример — визит Франса Мазереля. Он тоже был коммунистом, который славился своими мрачными работами, критикующими буржуазно-капиталистический строй. В 1935 году его пригласили в Советскую Россию, где он написал свое полотно с мавзолеем Ленина. Нетрудно догадаться, что эта работа не понравилась советскому правительству. Мрачный образ Красной площади явно не вдохновляет на свершения индустриальных, идеологических и других подвигов.

_________________________________

Большинство деятелей культуры посетили Советский Союз по линии ВОКС, Всесоюзного общества культурной связи с заграницей.

ВОКС было создано в 1925-м году при содействии Луначарского, однако инициатором и вдохновителем этого проекта была Ольга Каменева — сестра Троцкого и жена Каменева.

Организация вела активную пропагандистскую деятельность, в том числе издательскую: они печатали информационный бюллетень и журнал «WOKS» на английском, французском и немецком языках.

К 1930 году издания ВОКСа можно было найти в 64 странах мира. В зарубежной деятельности ВОКСа принимало участие большое количество советских граждан, в том числе Владимир Маяковский, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Михаил Шолохов, Сергей Эйзенштейн. С западной стороны относительно активными сторонниками были Мария Кюри, Теодор Драйзер, Герберт Уэллс и другие.

Помимо ВОКСа к приезду иностранцев имели отношение и другие организации, например, Иностранная комиссия Союза писателей Советского Союза, существовал Отдел агитации и пропаганды Коминтерна, существовал Всесоюзный центральный совет (ВЦСПС) и его иностранные комитеты, действовало ОГПУ.

С лёгкой руки американского историка Ф. Баргхорна эта деятельность называется «культурной дипломатией». Про неё сегодня написано довольно много: есть работы Дэвида Фокса, И. Орлова или Л. Штерн.

______________________________

ВОСПОМИНАНИЯ

После таких путешествий остались сотни воспоминаний. Есть множество работ, написанных как публичными интеллектуалами и профессиональными журналистами, так и обычными туристами или экономическими мигрантами. Все они представляют интерес и сегодня. Их можно условно разделить на несколько групп. Первая — это комплиментарные высказывания, которых очень много. К ним можно отнести работу «Первая вернувшаяся» графини Ирины Скарятиной. Будучи дочерью белого офицера-эмигранта и уже будучи замужем за американцем, она приехала в Россию в 1931-м году.

Она достаточно тепло пишет о том, что видит в рамках советского государства, хотя и замечает большое количество сложностей, особенно бытовых. Абсолютно все иностранцы отмечают специфический, с их точки зрения, советский быт. Она пишет, что правительство и люди — большие молодцы, они стараются, у них есть надежда. Довольно любопытная риторика для человека с аристократическим бэкграундом.

Ещё одна группа — это крайне негативные отзывы. Это, например, работа «Москва без прикрас» Жозефа Дуйе, которая была опубликована в 1928 году, практически сразу после возвращения автора из России.

Его поездка сложилась не очень приятно. В частности, он был арестован по подозрению в антиправительственных действиях, но в итоге ему удалось каким-то образом освободиться. Затем он приезжает домой и пишет крайне негативный отзыв о Советском Союзе. Примечательно, что эта книга вдохновила Эрже на создание его «Тинтина в стране Советов» — единственного чёрно-белого комикса, нелюбимого художником.

Однако, было немало попыток взвешенного и даже научного подхода. Например, работа Марка Шадурна «СССР без страсти», опубликованная в 1931.

Как говорила Памела Трэверс, автор цикла о «Мэри Поппинс», которая тоже посетила Россию и оставила свои воспоминания в книге «Московская экскурсия»:

«Просто удивительно. Никто не может спокойно слышать даже упоминание о России. Все либо фанатично за, либо столь же фанатично против. Моя предстоящая поездка — либо шанс всей моей жизни, либо совершенное безрассудство». — Примерно с такими мыслями в Советский Союз и ехали иностранцы.

Весь этот массивный корпус литературы, и прежде всего работы западных интеллектуалов, позволяет нам понять не только, каким был Советский Союз для человека, приехавшего извне, но и то, каким политическим, социально-экономическим и моральным вызовом Советский Союз был для Запада, как этот «коллективный другой» повлиял на самосознание стран Запада в целом.

Джавахарлал Неру в своей книге «Советская Россия», опубликованной в 1927 году, написал: «Россия потому интересует нас, что она может помочь нам найти решение великих проблем, стоящих ныне перед миром». Речь шла не только о реализации их мечты о свободе, равенстве и братстве или некой коммунистической утопии — для противников этой идеологии опыт Советского Союза был лакмусовой бумажкой, проверкой того, насколько их собственный образ жизни соответствует тому образу идеального общества, к которому они стремятся. Советский Союз был вызовом для всех: для коммунистов, для социалистов, для либералов, для консерваторов и так далее.

Практически каждая из публикаций достаточно крупного автора о Советской России никогда не существовала как «вещь-в-себе», все они находились в своеобразном диалогическом пространстве. То есть корпус работ о путешествиях в СССР был плотно вплетен в общее интеллектуальное пространство Запада. Поэтому отбор персонажей, которые мы рассмотрим, во многом продиктован личным ощущением ведущегося между ними диалога.

ДИАЛОГИ

Бертран Рассел vs. Герберт Уэллс

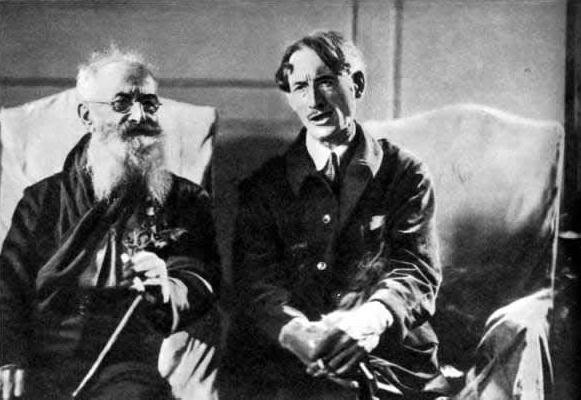

Рассел и Уэллс в числе первых оказались в Советской России. Уэллс напрямую обращается к Расселу и в своей публикации «Россия во мгле» пишет: «Меня волновало также сообщение господина Бертрана Рассела о болезни Горького, но я с радостью убедился, что в этом отношении всё обстоит хорошо».

Рассел писал, что Горький умирает и вместе с ним умирает русская культура. Уэллс же, когда застал Горького, отметил, что Горький не умирает, а у него был кашель, и, видимо, русская культура тоже не умирала вместе с Горьким. Поэтому Герберт Уэллс предположил, что такое окончание своей публикации Рассел сделал во имя художественного образа.

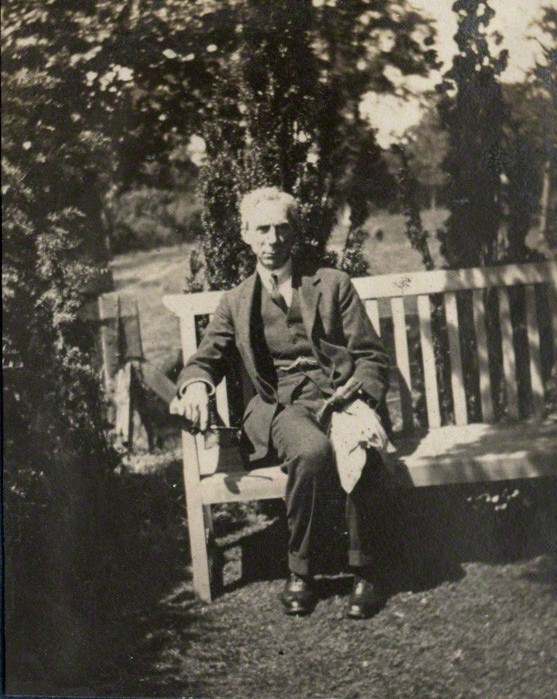

Бертран Рассел — философ, один из величайших умов XX века; он позиционировал себя как

Рассел приехал в Россию в 1920-м году в составе лейбористской делегации, и по возвращении в мае 1920-го года написал статью о Советской России в газете The Nation, а позже опубликовал книгу «Практика и теория большевизма».

В письме, обращенном к одной из знакомых Рассела, актрисе Колетте О’Нил, он предлагает ей отправиться в Россию и погрузиться в нереальный мир, что «стало бы настоящей перезагрузкой сознания». Однако он поехал туда не с О’Нил, а со второй супругой — Дорой Рассел. Рассел, судя по переписке и дневникам, воспринял Россию 1920-х довольно критично, в то время как Дора, напротив, была крайне увлечена коммунистическими идеями и способствовала смягчению суждений Рассела.

Первое, на что он обращает внимание Рассел: в той политике, которую ведут большевики, очень много «русского». Поэтому, с его точки зрения, отличить Уинстона Черчилля от Колчака значительно проще, чем Колчака от Ленина.

Рассел полагает, что причиной той разрухи, которую они застали в Москве или Петрограде, являются не большевики, а война — и в этом он сходится с Уэллсом (Уэллс напрямую обвиняет царизм, Рассел пишет, что виноваты все предыдущие события).

В статье Рассела видно, что он не в восторге от того политического аппарата и той государственно-политической системы, которая выстраивается в Советской России. Он пишет, что друзья России думают о диктатуре пролетариата как о новой форме представительного правительства, в которой только работающие мужчины и женщины имеют голоса, а избирательные права являются профессиональными. На самом деле, по мнению Рассела, когда русский коммунист говорит о диктатуре, он в буквальном смысле имеет в виду диктатуру и полагает, что речь должна идти не о диктатуре всего пролетариата, а о диктатуре только сознательной части пролетариата, то есть коммунистической партии. Пожалуй, на тот момент именно так всё уже и выглядело.

Герберт Уэллс был в России трижды: в 1914, 1920 и в 1934. Соответственно, это упоминания в «Опыте автобиографии», «Россия во мгле» и несколько глав во всё том же «Опыте автобиографии» (там он пишет о Сталине). В 1920 г. Уэллс путешествовал вместе со своим сыном, который владел русским. В отличие от Бертрана Рассела, который был частью делегации, Уэллс передвигался свободно и видел довольно много.

Больше всего Уэллса впечатлило, что при абсолютной разрухе практически везде можно было купить цветы; нельзя было купить еды, но можно было купить цветы, и, видимо, раз их продавали, их покупали.

Он приезжал по приглашению Горького, с которым переписывался много лет (как и Рассел).

Герберт Уэллс так же, как и Рассел, был частью фабианского общества. Он позиционировал себя как

Примечательно то, что если Рассел подходил к коммунистической идеологии, к текстам Маркса как к философскому произведению, то Уэллс фактически высмеивает Маркса, говорит, что с такой бородой невозможно не быть высокомерным болваном. Уэллсу кажется, что коммунистическая утопия не очень реалистична, но при этом он надеется, что какой-то ее социалистический вариант всё же осуществится.

Оба они высказывают разочарование по поводу советской реальности, но, пожалуй, у Рассела это разочарование значительно сильнее и артикулированнее. Но в самом конце он пишет о том, что считал себя коммунистом, когда поехал в Россию, но контакт с теми, кто не сомневается, в тысячу раз усилил его сомнения в отношении ситуации, и в отношении коммунизма. Рассел пишет о том, что, будучи коммунистом, он верит, что тот метод управления, который формируется в Советской России, построен на религии. Потом об этом же будут писать очень многие.

У Уэллса есть одна очень комплиментарная оценка — он пишет, что советское правительство, которое есть сейчас, при всех его минусах — это единственный шанс для России.

Он объясняет это тем, что ужасный царизм оставил Россию в разрухе, а все остальные политические силы оказались неспособны создать сколь либо четкую формулировку политического движения.

Последнее, в чем можно сравнить Рассела и Уэллса, — это их впечатление о Ленине. Оба отмечают простоту Ленина, логичность его рассуждений, но для Уэллса это очень открытый и живой человек, а Рассел пишет о высокомерии, которое, как ему показалось, проявил Ленин при встрече.

Рассел задал Ленину несколько не очень удобных вопросов, на которые, с его точки зрения, Ленин не смог ему ответить, в том числе, на вопрос о том, как они будут действовать с торговлей. В тот момент перспективы НЭПа уже обсуждались, и Рассел спрашивает, как правительство планирует строить коммунистическое бесклассовое безденежное общество, если оно собирается возвращать торговые операции. Ленин сказал, что это частичная жертва, а потом они всё вернут.

Теодор Драйзер vs. Альфред Барр

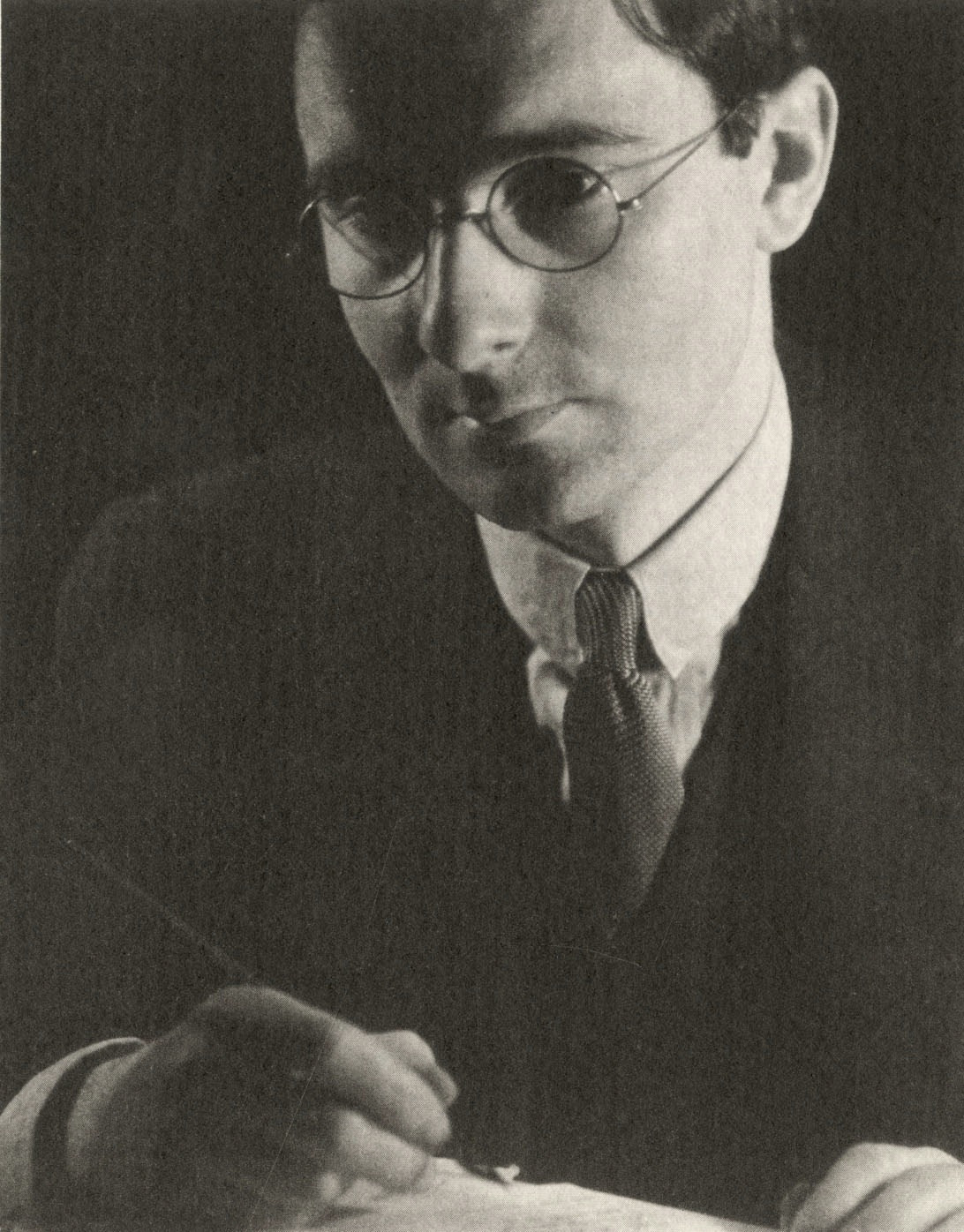

Вторая пара, на которую хотелось бы обратить внимание, — это американцы, приехавшие в СССР в 1927 году. Они не обладают столь выраженными идеологическими позициями, поэтому любопытно сравнить не столько их впечатления, сколько тот уровень влияния, который эти поездки оказали на американскую культуру. Первый человек — это Теодор Драйзер, довольно много публиковавшийся в Советском Союзе. Второй — Альфред Барр, первый директор МОМА, Нью-Йоркского музея современного искусства.

Теодор Драйзер был так называемым «розовым»: это коммунисты, которые предпочитают высказываться в левом духе, но при этом в комфортных для себя условиях. Это проявилось и в его воспоминаниях, в дневниках и в книге, которую он опубликовал в 1927 году. Книга называлась «Теодор Драйзер смотрит на Россию».

В дневнике Драйзера есть цитата:

«Разве можно заставить человека работать для других с таким же энтузиазмом, как он работает для себя? Раз нельзя, разумно ли запускать такой гигантский эксперимент, как построение коммунизма?»

Во всех своих дневниках и книгах он постоянно высказывает сомнения в перспективах коммунистического эксперимента — он кажется писателю крайне интересным и важным, но перспективы этого государства он считает неясными. Эти сомнения закончились для Драйзера так: в 1945 году, буквально за несколько месяцев до своей смерти, он вступил в Американскую коммунистическую партию. Вероятно, этому способствовала Вторая мировая война и та роль, которую Советский Союз в ней сыграл.

Драйзеру очень хотелось, чтобы ему понравилось в Советской России. Он считал себя коммунистом и ехал с надеждой. Он изначально говорит, что ему хочется, чтобы ему всё понравилось. Но всё же ему многое не нравилось, особенно быт. В

Возможно, это определяется не столько его характером или тем, что ВОКС называл «мелкобуржуазностью», сколько теми контрастами, с которыми он сталкивался в Советской России, теми проблемами, которые казались очевидными для строителей коммунизма, но казались неприемлемыми для писателя, прибывшего из достаточно комфортной жизни.

Альфред Барр приехал в 1927 году по собственной инициативе. ВОКС не был заинтересован в юном студенте, который занимается искусством, поэтому Барр вместе с другом и при помощи нескольких иностранцев, которые жили в Москве и в Петрограде, приезжает в Советскую Россию в надежде приобщиться к процветающему авангарду. Барр пишет, что не видит ничего кроме Малевича, который есть для него символом авангарда.

Барр оставил «Московские дневники», которые увидели свет только в 1978 году. Они интересны тем, что в них по часам описано всё его путешествие в Россию, начиная с поездки в поезде, того, что он ест и на каком языке разговаривает, и заканчивая историей о том, как после безуспешных поисков такси они поехали на трамвае.

Любопытно, что 24-летний студент Альфред Барр начинает скупать детские книжки. Эта коллекция стала основой одной из самых больших в мире коллекций детской советской литературы и находится сейчас в МОМА.

Барр сильно впечатлился опытом взаимодействия с советским авангардом, и это влияние можно проследить в той коллекции, которую он создал для МОМА.

Драйзер и Барр интересны тем, как они описывают абсолютно разные условия пребывания в Советской России: Драйзера поминутно отвлекали, как и всех важных гостей ВОКСа, а Барр путешествовал самостоятельно в относительно более стеснённых обстоятельствах. Самое примечательное здесь то, что ВОКС так много вложил в Драйзера, а результат от этого было достаточно ограниченным, а Барр, который путешествовал сам и не с политическими целями, оказал значительное влияние на культурный обмен.

Андре Жид vs. Лион Фейхтвангер

Андре Жид долгое время совсем не интересовался политическими вопросами, они начали занимать его лишь к началу 1930-х годов. Он стал своеобразным неофитом, активно выступавшим в поддержку советского государства. Жид очень надеялся увидеть в Советском Союзе воплощение своей коммунистической мечты, но не увидел. Это личное разочарование вылилось в негативный отзыв. Его отзыв местами похож на «Россию в 1839 году» де Кюстина. Тот же яркий лейтмотив — кортежи чиновников и перекрытия дорог.

Интересно, что Жид, который хотел увидеть только хорошее, увидел очень много плохого. Это можно отчасти объяснить его стремлением к объективности, с разочарованием, связанным с законодательством, в том числе в отношении гомосексуализма и абортов, которое Советский Союз принял буквально накануне его приезда.

Его критика в первом издании «Возвращения из Советского Союза» достаточно мягкая, однако она была воспринята апологетами Советского Союза крайне агрессивно. В ответ он написал еще более жесткие дополнения к «Возвращению», воспользовавшись документами, которые предоставили высланные коммунисты, в том числе Троцкий.

Леон Фейхтвангер, напротив, был вовлечен в

Отчасти потому, что в родной Германии утвердился фашизм, Фейхтвангер хотел видеть Советский Союз оплотом будущего. Это сыграло с ним злую шутку впоследствии: когда он переехал в США, его проверяли все. ФБР бесконечное количество раз допрашивало его, обвиняя в связях с СССР.

ИТОГ

Советский Союз был своего рода вызовом, таким коллективным другим, как сегодня Китай для некоторых экономистов: кому там принадлежит собственность, и почему он так успешно развивается? Это будущее всего мира или временные явление для одной страны?

Во многом Советский Союз был экспериментом для всех, потому что в начале XX века в идеологии Запада происходят серьезные изменения: классический либерализм превращается в то, что сегодня называют социальным либерализмом — на смену законам Бевериджа приходят законы Дизраэли. Это либерализм, который отстаивал идею позитивной свободы и признавал возможность отчуждения частной собственности во имя общих целей.

Социализм на Западе раскололся. Революционное движение там присутствовало, но оно слабело на фоне активного роста социал-реформизма. Произошла идеологическая трансформация, например, консерватизм в странах первого эшелона ушёл на второй план — тори, которые были оплотом консерватизма, в начале XX века стали уже либералами.

В конечном счёте возникал вопрос: если Запад постепенно «левеет», то чем так плох Советский Союз? Может быть, наоборот, он может стать потенциальным партнёром.

В то же время та форма реализации, которая была выбрана в рамках советского эксперимента, пугала как сторонников социального либерализма, потому что они не хотели национализации, так и сторонников социал-реформизма, которые выступали против революции.

Изначальный всплеск интереса к советскому эксперименту продолжился в начале 1930-х, что во многом было связано с реакцией на Великую депрессию — она немного спала, и люди, которые застали крах своей экономической системы, имели три условные альтернативы, о которых писал Э. Хобсбаум: у них был «Новый курс» Рузвельта и неокейнсианство, которое в конечном итоге победит на Западе; был национал-социализм, предложенный Третьим рейхом; и был советский эксперимент. Поскольку модель Рузвельта была не очень понятна, национал-социализм многих пугал, образ левого стал модным, о чём писал один из посетивших СССР журналистов: «Сегодня быть левым модно. Это очень идёт к красному галстуку и бороде Бернарда Шоу».

В восприятии многих людей советский эксперимент был единственной надеждой на выживание мира.

После Второй мировой войны Советский Союз тоже принимал значительное количество иностранцев, и многие из них продолжали оставлять воспоминания, подтверждением чему являются, например, фотографии Джона Стейнбека — американского писателя, которого ВОКС привёз в Россию в 1947 году. Или визит моделей Dior, которые в 1959 приехали в Москву. Были и визиты Элизабет Тейлор в 1961, Жана Маре в 1963 и знаменитого карикатуриста Бидструпа. Так Советский Союз способствовал переосмыслению ценностей на Западе.