Ксения Гусарова о границах моды и их нарушителях

Мода — это постоянное вопрошание о границах, правилах и нормах, которыми мы руководствуемся. Какие формы она принимает, выходя за предел или искусно на нем балансируя? Рассказывает Ксения Гусарова.

Как очевидный знак статуса, мода на протяжении многих столетий вызывает негодование и бросает вызов границам допустимого. Одновременно с этим она ставит под вопрос привилегии элиты.

В обществе раннего Нового времени и тем более в Средние века одежда обозначала сущность человека: его принадлежность к социальной страте, семейное положение, профессию и многое другое. Начиная со второй половины-конца 18 века порой лишь какая-то деталь или дорогое украшение позволяет внимательному наблюдателю определить, кто перед ним.

Когда в 18 веке возникает индустрия готового платья, у современников возникает беспокойство, что граница между сословиями становятся проницаемой.

Человек может одеться так, что будет неясно, к какому социальному слою он принадлежит. Поднимаются жалобы, что невозможно стало отличить горничную от госпожи.

Мода просачивается от верхов к низам, о чем писал в конце 19 века американский социолог Торстейн Веблен в своем нашумевшем труде «Теория праздного класса».

Другой социолог — Георг Зиммель — говорил о том, что получило название «теория вертикального просачивания». Люди из низших слоев общества тянулись к прекрасному. Иногда до абсурда.

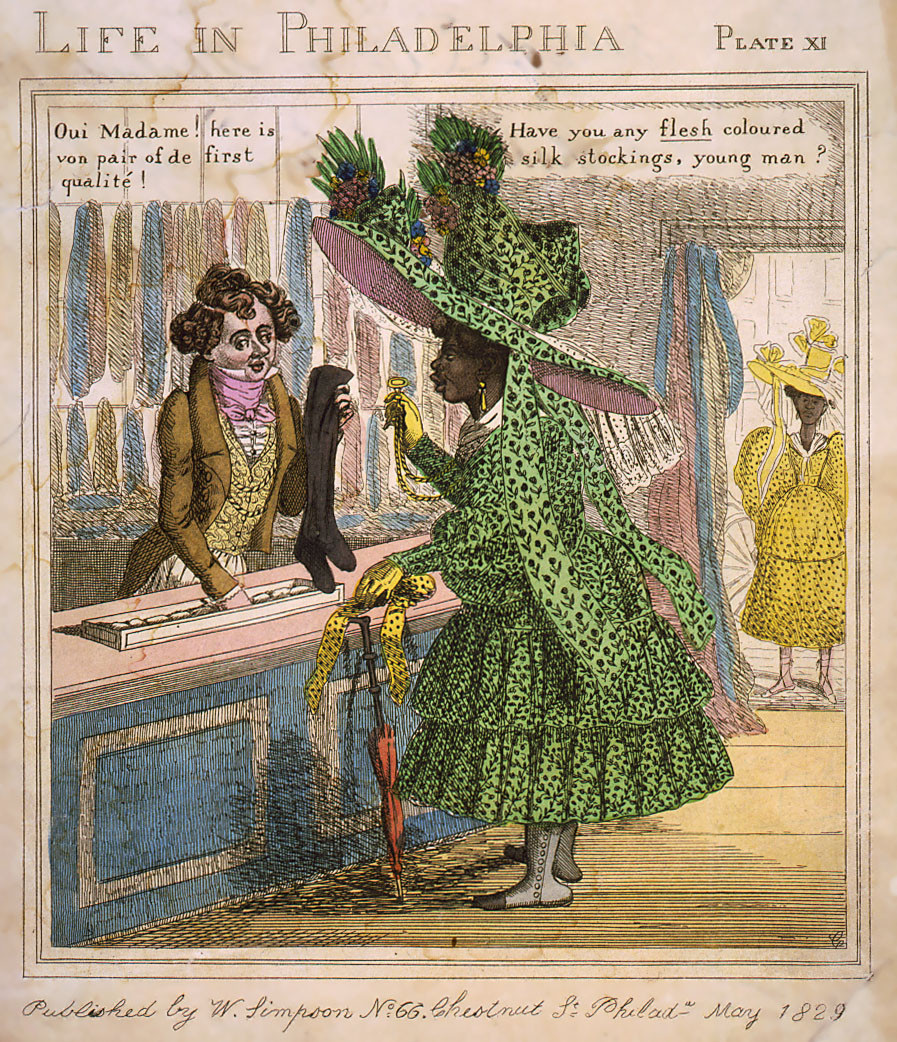

На гравюре ниже немного другая ситуация: чернокожая девушка хочет одеться, как белая, и спрашивает у продавца чулки «телесного цвета». В карикатуре объединены расовая сегрегация и тема присваивания идентичности.

Мода бросает вызов приличиям. Яркий тому пример — «нагая мода» конца 18 и начала 19 века. В тот период на смену объемным конструкциям из тяжелых и плотных материй пришли легкие струящиеся платья из тончайших тканей, зачастую импортировавшихся из Индии. Это, в первую очередь, муслин: почти прозрачный, очень тонкий, нежный, изящный, светлых пастельных тонов, с ориентацией на античность и — как тогда считали — на белизну античной скульптуры.

В 20 веке происходит переворот представления о моде как о статусном знаке. Коко Шанель видела женскую одежду совершенно вне пышности и декоративности. Здесь не должно быть длинных юбок, волочащихся по полу и собирающих грязь, пышных перьев, огромных шляп, дорогих украшений, которые показывают состояние, а не вкус владелицы.

Шанель отходит от статусной парадигмы и создает нечто, что смущает и озадачивает современников.

Одежду темных тонов, костюмы для женщин, маленькое черное платье, которые не выделяются особым роскошеством, которые бы могли носить люди совершенно не принадлежащие социальной элите. Шанель вводит и предлагает другие критерии отличия.

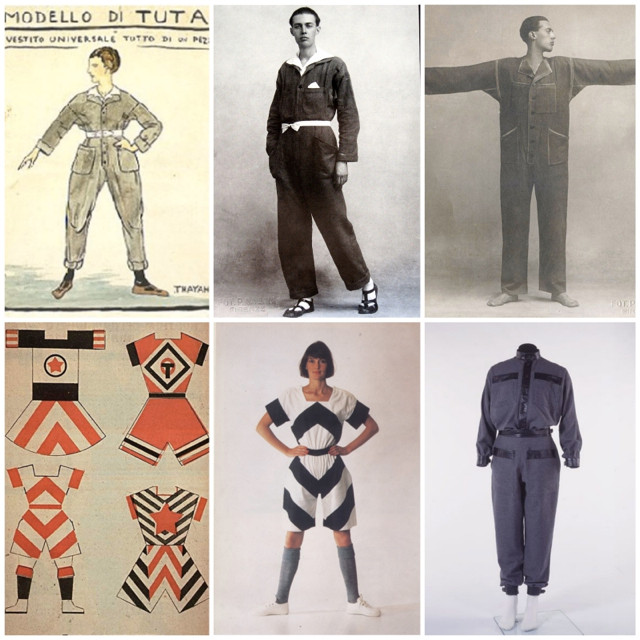

Радикальной социалистической альтернативой в моде стала идея простой и универсальной одежды на все случаи жизни — комбинезона. Итальянский футурист Тайат (Thayaht) создает комбинезон собственной конструкции, который он планировал внедрить в массовое производство. Русские художники-конструктивисты Александр Родченко и его жена Варвара Степанова тоже создавали комбинезоны. Они были опробованы на сцене и являлись своего рода идеалом. По замыслу художников такая одежда вытеснила бы все ненужные модные веяния. Но этому не суждено было свершиться даже в СССР.

Параллельно на Западе мода переживала циклы статусности и простоты. На смену new look Диора приходят модели Ива Сен-Лорана, который в 1971 году выпустил коллекцию Libération, отсылающую к силуэту 40-х.

Многие профессионалы встретили коллекцию Libération в штыки, потому что вместо пышности вновь предлагались бедность и убожество.

Более того, это было болезненное напоминание об оккупации, которая еще была жива в сознании старшего поколения. Некоторым это показалось возмутительным, напомнило драматический опыт, и они покинули показ.

Во второй половине 20 века возник минималистичный тренд: образ бедности с понижающими тонами, регистрами — то, что сейчас называется «dressing down» и дает возможность одеться неформально в любой ситуации.

ПОЛ И ГЕНДЕР

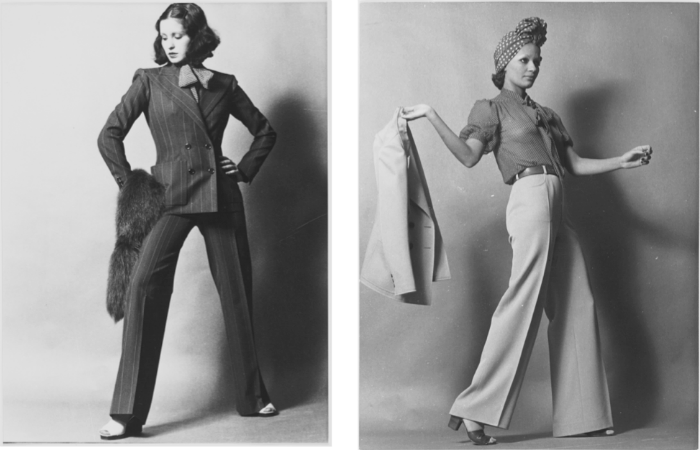

Гендерные роли, границы идентичности, представления о мужественности и женственности регулярно оказываются предметом атаки моды и модельеров. Например, женский брючный костюм от Ива Сен-Лорана. В 1960-е годы в нем нельзя было зайти в ресторан, потому что он не соответствовал дресс-коду.

Спустя двадцать лет Жан-Поль Готье делает ответный шаг в своих коллекциях 1984-1985 годов с провокационными названиями «И Бог создал мужчину», «Один гардероб для двоих» и выводит на подиумы мужчин в юбках. Это становится одним из лейтмотивов его коллекций. Но спустя столько лет мужчины в юбках по-прежнему вызывают большие сомнения и вопросы.

В середине 90-х один гражданин Великобритании судился со своим работодателем за то, что не был допущен на работу, придя в юбке. Тогда он проиграл.

Представление о гендерных ролях и их воплощении в одежде являются атакуемым модой бастионом. Любопытно, что в 18 веке различия между мужским и женским костюмом намного менее заметны, чем в 19 столетии — веке, когда произошел «великий отказ мужчин» от ярких цветов, украшений.

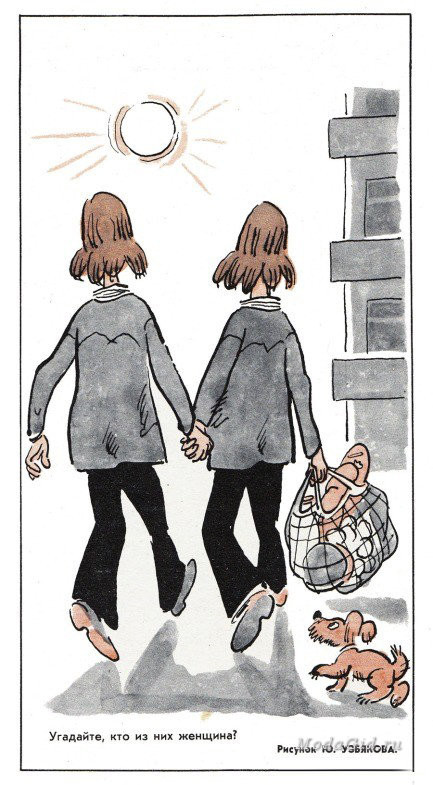

В советском журнале «Крокодил» высмеивается унисекс второй половины 20 века. Здесь «низкопоклонство перед Западом» ведет к нарушению всевозможных правил и границ.

Еще один дизайнер, пробующий границы моды на прочность, — Эльза Скиапарелли. В соавторстве с Сальвадором Дали она создала знаменитую шляпку-туфлю, а также два необычных платья, проблематизирующих представления о женственности и моде в целом.

Платье с лоскутами, или рваное платье («Tear dress»; по ошибке перевода нередко называют «платьем слез»), украшено принтом, изображающим разрывы, а прилагающаяся к нему накидка — декоративными лоскутами, обнажающими другой слой ткани.

Скиапарелли словно встраивается в традиционную модель женственности: облегающий силуэт длинного вечернего платья из струящихся нежных тканей и роскошная накидка на голове, которая делает наряд более торжественным. В то же время это эпатаж, который отсылает нас к идее насилия.

По словам британского искусствоведа Джона Берджера женщина только показывается, а действует мужчина. Женщина, как некое прекрасное видение, должна промелькнуть. Фантазии, которые связаны с таким подчинено-пассивным положением женщины, обнажаются в работе Скиапарелли.

Смотря на другую работу Скиапарелли и Дали — «Платье с омаром» — можно очень четко почувствовать границы моды.

Омар — это объект желания: еда рифмуется с половым инстинктом для людей, просветленных психоанализом.

Сальвадор Дали предлагал полить это платье майонезом, Скиапарелли была категорически против. Так мы можем буквально ощутить границы приемлемого внутри моды: что прекрасно, ново и оригинально, а что абсурдно и отвратительно. Омара можно, а майонез нельзя.

ТЕЛО И СИЛУЭТ

Японские дизайнеры тоже исследуют тонкую грань между красотой и уродством. Среди них Рей Кавакубо. Ее знаменитая коллекция «Платье встречает тело, тело встречает платье» (1997) являет странные деформированные силуэты, напоминающие какие-то вздутия, горбы или силуэты экзотические племен, которые носят на себе скарб. Где границы этого тела, этого высказывания?

Представления об идеале модного тела очень подвижны. То, что считается прекрасным и естественным в одну эпоху, в другую будет выглядеть безобразным и нездоровым.

Во второй половине ХХ века идеи верхнего платья и нижнего белья активно меняются местами. Развивается идея некой незаконченности, незавершенности одежды и тела. Образы, которые мы привыкли видеть на классических журнальных фотографиях, разбираются по частям. Нам не за что зацепиться в

Каким должно быть модное тело? И как одежда конструирует этот силуэт, объем?

Главный нарушитель границ моды — это живое человеческое тело, которое никогда не может идеально вписаться в ее рамки.

Энди Уорхол писал: «Должно быть, нелегко быть фотомоделью, потому что хочется выглядеть как на собственной фотографии, но это невозможно». Медиарепрезентация, являющая нам совершенство, никак не соотносится с реальной жизнью. Мы никогда не встроимся в этот идеал, так как тело через него так или иначе прорывается.

В 90-е годы пересмотр параметров модного тела привел к такому явлению как «героиновый шик», когда намеренно выбираются угловатые модели с телами не совсем нездоровых и счастливых подростков.

В этом есть попытка создать некий новый реализм и показать человека как личность, а не так, как это было принято в канонах модной фотографии.

Предельно худые, изможденные тела производят новый канон. Возникает вопрос о том, насколько мода повинна в нездоровых явлениях, которые связаны с жизнью моделей и модных фотографов, дизайнеров и всей богемной субкультурой — с такими проблемами, как наркомания и расстройства пищевого поведения.

Уже сейчас идут попытки реабилитировать чувственную пышную телесность — на обложках появляются женщины параметра плюс-сайз. С одной стороны, это вызов сложившимся канонам и стандартам, с другой, здесь много тонких нюансов, связанных с тем, что фотографии таких моделей тоже подвергаются пост-обработке.

ПАМЯТЬ И ВРЕМЯ

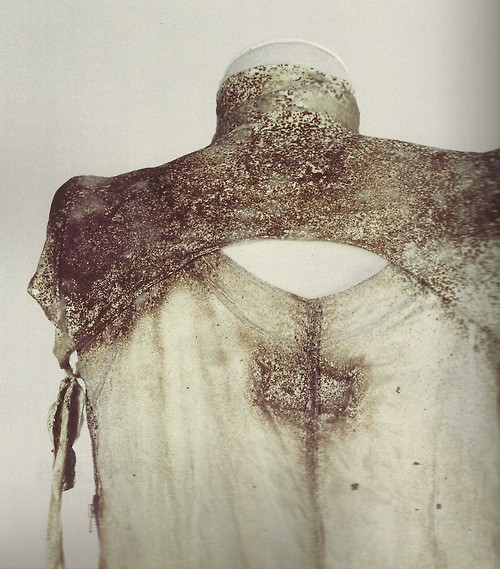

Мартин Маржела снова и снова деконструирует модный идеал, разбирая его по частям, показывая изнанку и процесс создания вместе с

Маржела ведет очень важный рассказ о естественном старении и времени, заложенном в вещи.

В своей самой радикальной экспозиции Маржела заражает одежду грибком, который постепенно покрывает и поедает одежду. Это высказывание не только о разрушительном действии времени, но и о сущности моды, эфемерные творения которой обречены на скорую смерть неумолимой логикой системы их производства.