Quietude and Identity - The Silent Core of Language. Покой и подлинность, или о чем молчит язык.

Статья Йохана Сиберса (Johan Siebers), доктора философии, профессора Лондонского университета (Великобритания) в переводе профессора, заведующего кафедрой теории и практики общественных связей ФИПП РГГУ Сергея Вячеславовича Клягина.

В статье рассматривается соотношение между языком и подлинностью (identity) с точки зрения того, кто говорит на языке. Основное внимание при этом обращено на теоретическую сторону вопроса, а именно на то, как понимать выражение «что значит говорить на языке, и на том ли именно языке». Важно учесть последствия этого понимания для взаимодействия между различными языками или, точнее даже, между говорящими на разных языках. В этой связи необходимо указать на исходную идею предлагаемых рассуждений. Говорение в статье трактуется как живое выговаривание (articulation of the living present), то есть самообнаружение жизни как таковой в сам момент ее проявления. Хотя в дальнейшем в статье, хочется надеяться, становится ясно, что говорение на самом деле гораздо более сложное понятие.

Я заранее предполагаю глубинную значимость языка для человека, что выражено в хорошо известном высказывании Витгенштейна «Границы моего языка означают границы моего мира». [1]. Точное понимание этого утверждения будет рассмотрено позже. Здесь же важно пока привлечь внимание к понятию «ощущение подлинности». То, кто мы такие есть, в значительной степени обусловлено языком, на котором мы говорим. Разные языки являют до некоторой степени разные наборы (культурных) опытов и путей интерпретации мира, хотя эти способы интерпретации никогда не закрыты полностью для других. Когда сообщество говорящих теряет свой язык

Поэтому политика мультикультурализма включает в себя политику языкового и политику лингвистического единообразия. Конечно, в обычных условиях политика лингвистического единообразия не обеспечивает полного принятия идеи языкового различия. Разнообразие может легко становиться как бы символическим, похожим на нечто музейное, если оно используется только в рамках доминирующего языка. То есть вариативность сама по себе не предполагает с необходимостью разнообразия. И этот факт применим равно как к культурным мирам в целом, так и к отдельным языкам. Вариативность может быть отнесена к наличествующему сходству (underlying sameness) одного и того же. А в разнообразии обнаруживается постоянное напряжение открытого диалога, который происходит в отсутствии заранее принятой общности кодов, лингвистических или культурных. Существует непреодолимая разница между коммуникацией, в которой используются различные этнические языки (lingua franka), и коммуникацией, в которой выполняется прямой перевод с одного языка на другой.

Важно, однако, подойти к вопросу о языке и из другой перспективы. Представляется, что существует потребность, в добавление к уже ранее предпринятым в философии попыткам, дать объективирующие объяснения сложных феноменов, вовлеченных в отношения между культурами, языками, способами познания и индивидуумами, для того чтобы артикулировать феномен «разговаривания на языке» как таковом. То есть важно понять не только то, как мир присутствует или отсутствует в моем языке или, наоборот, язык присутствует в мире, но также и то, как я присутствую или отсутствую в своем языке. Если мы понимаем суть этого, как бы иного, измерения языка мы можем проникнуть в изначальную суть феномена человеческой коммуникации, того факта, что мы «говорим на языке».

Идея того, что исследование языка и использование языка возможны только на основе артикуляции языка как языка, а именно в его феноменологическом аспекте, не нова. Эта идея лежит в основе феноменологического проекта, который был начат Гуссерлем столетие назад, как настоящее сражение против психологизма и натурализма в изучении сознания и существования вообще. И это не ограничивается только исследованием языка, но простирается далее, объемля всю область эмпирического в целом. «Феноменология» здесь обозначает восхождение к феномену (apophainesthai ta phainomena). Это дает возможность принять во внимание то, что показывает себя, видимым из себя, причем таким самым образом, в котором нечто показывает себя именно из самого себя.

Пока мы придерживаемся мысли о том, что научная истина нуждается в обосновании истины, бесспорной и очевидной, ее концепты выводятся из источника, отличающегося определенностью. Если же мы «рассеиваем туман» определенности и всего того, что представляется несомненным, и переходим непосредственно на уровень проявления и представления явления, где понятия определенности и сомнения не применимы, возникает необходимость в феноменологии для выяснения оснований. Раскрывающая артикуляция такого положения, в котором нечто показывает себя из самого себя, предшествует любому другому анализу.

В то время как феноменологический проект подвергался острой критике (настолько сильной, что оказывался под угрозой закрытия после критики Жака Деррида и ряда других философов), эта критика развивала и продолжает развивать ту суть, которая изначально была заложена в проект Гуссерлем и которая до сих пор обеспечивает философии ее самостоятельную роль в системе наук. И Гуссерль, и Деррида согласились бы, возможно, с утверждением Хайдеггера о том, что эмпирическая наука «сама по себе не думает». Деятельность по выговариванию процесса полагания смысла и по отклику на этот смысл не может происходить или быть понята в терминах, являющихся абстрактными или как бы внешними относительно того, как происходит их осмысление. Только изнутри мысли мысль может быть понята. Разница между Гуссерлем, Хайдеггером и Деррида относится к тому, что и как показывает себя, не является здесь принципиально значимой, некоей базовой ориентацией в нашем размышлении, базовым проектом или целью философствования. Более важен вопрос, состоящий в том, что означает для говорящего говорить на языке. Этот вопрос обретает философское достоинство и именно это измерение должно быть рассмотрено в использования философией ее собственного языка, или в феноменологическом описании, анализе и рефлексии. Понимание возможных результатов применения такого подхода, не будет отделено от других типов размышления, но оно должно быть развито в своих собственных терминах и интерпретациях.

Феноменология говорения

Место речи, говорения в феноменологии не является периферийным. Деррида утверждал, что самообнаруживающее присутствие самости (presence to self) как сердце феноменологического анализа, ведет свое происхождение с от простого присутствия, которое дается опытом слышания говорящего. Но, как показал Деррида, анализ феномена слышания говорящего позволяет установить, что внутри этого явления есть некая лакуна открытости, пробел, как наличествующее, «уже-настоящее» (the present is already), с самого начала зараженное (infected) прошлым и настоящим, тем, что «больше не -» и «еще не -» присутствует. В концепциях различения (difference) и деконструкции Деррида воплотил основной мотив своих философских изысканий: присутствие и отсутствие (а также многие другие противоположные термины, подобные им) являются внутренними относительно друг для друга, но в то же время остаются гетерогенными.

Шиллер писал: «когда душа говорит, то, увы, душа больше не говорит». Существует неустранимое различие между самостью (self) и говорением и даже выговариванием этой самости (self speaks). Сказанные слова с необходимостью появляются в непосредственной близости (perfect proximity) к говорящему — я сразу же слышу себя говорящим — и таким образом кажутся полным единством эмпирического, в переплетении материального и идеального. При более же близком рассмотрении здесь обнаруживается некий учреждающий/просвечивающий разрыв (constitutive gap): «Беря самоочевидность (auto-affection) как осуществления голоса, мы одновременно полагаем, что чистое различение приходит к разделению самоприсутствия (self-presence). И в таком, далее, чистом присутствии коренится возможность всего, о чем мы можем подумать, выводя это из самоочевидности: пространство, внешнее, мир, тело и т.д. Как только самочевидность принимается в условиях самообнаружения присутствия, трансцедентальная редукция становится невозможной. Но было необходимо пройти через трансцедентальную редукцию, для того чтобы постичь различение в том, что к нему наиболее всего близко и что не может означать постижения в его собственной идентичности, чистоте, в его подлинном происхождении, так как в этой области постижения на самом деле нет. [2].

Здесь нет возможности отдельно рассматривать вопрос о том, был ли прав Деррида в его критике феноменологии Гуссерля. Я беру из его анализа идею о том, что речь возможна на основе различения, которое работает в сердцевине феномена самообнаруживающего присутствия самости (presence-to-self), и что следовательно самость (self), которая говорит, субъект, тем самым производится движением различения, всегда вписывается в него. Причем сам по себе этот процесс не является трансцедентальным, то есть тем, относительно чего может происходить показанное различение. Самовыговаривание самости (живое присутствие), есть след (trace), который создается различением. Это делает речь возможной, всегда как бы «сдвинутой» от того, кто говорит, и от того, что говорится. Деррида писал: «Но это чистое различение которое учреждает самоприсутствие живого присутствия, с самого начала производит внутри самоприсутствия все предполагаемые загрязнения порождаемые внешним относительно этого самоприсутствия. Живое присутствие простирается вовне из его нетождественности себе самому и с учетом возможности некоего удерживающего следа. Нечто всегда уже след. Этот след не может быть помыслен на основе простого присутствия, жизнь которого находилась бы только внутри него; самость живого присутствия изначально есть след. При этом след не является атрибутом; мы не можем сказать, что самость живого присутствия «изначально есть». «Быть изначальным» должно мыслиться на основе именно следа, не наоборот. Такого рода прописи буквального (protowriting) и есть работа происхождения смысла» [3]. Я бы хотел сказать, что существует область молчания в самом сердце самости как живого присутствия. Гуссерль и Деррида рассматривают различные аспекты этого молчания. Для Гуссерля сознание предшествует предикативной артикуляции его содержаний и таким образом остается молчаливым в качестве доязыковой открытости присутствия, чистого проявления (феноменальности) трансцедентального эго. Для Деррида умолчание находится только внутри языка который отпечатывается, прослеживается в том, что одновременно с этим связано с ускользанием, бегством за пределы языка. Здесь самость (self) как живое присутствие подается как напряженное бытие неопределенности.

Молчание как сердцевина языка

Мы можем наблюдать различные мнения об акте говорения, которые мы находим в феноменологии в зависимости от принимаемых нами аспектов размышления, или более точно, с учетом отношений между непосредственным и опосредованным. С этим противоречием мы входим в ситуацию диалектического размышления. Мы должны понимать, что здесь есть некое парадоксальное отношение. Некая (пусть даже вообще неопосредуемая) непосредственность есть внутренний горизонт опосредования. (The unmediated, immediate, is as such the immanent horizon of mediation). Это могло бы быть альтернативной формулировкой идеи следа, так как чем же еще она является, как не идеей об имманентной трансценденции, «трансцендировании без трансценденции»? [4]. Как утверждает Блох (а он использовал идею следа задолго до Деррида, в подобном ему ключе), это источник и уста (“source and mouth”) процесса выражения. Но происходит это так, что процесс выражения остается экстра территориальным [5] по отношению к себе. В реальном смысле ядро этого процесса является чем-то, что не вошло в процесс выражения как таковой и, далее, в процесс выговаривания слова. Поэтому происходит то, что полнится и исполняется — что полагает пределы процесса выражения и что Деррида трактует как временность (temporality).

Является ли игра различения конститутивным, но всегда скрытым, подспудным, неким нелокализуемым движением осмысления, которое всегда расстраивает самотождественность порождением смысла (это Дерида называл различание, 'differánce’), но не имеет цели? Это то, что находится вне всяких ориентаций, но что также делает осмысление возможным в раскрытии различения, в обнаружении грани, контраста проявления как такового и, как следствие, — возможным тематизацию и сигнификацию? Или есть некий путь, может быть даже необходимость, чтобы сказать, что след есть не столько след субъективности или самости, которая уже здесь присутствует, но спрятана и проявляется в попытках сраствориться с собственном актом выражения следа в момент осуществления его самоприсутствия. Ведь самость (self) всегда «еще не», и таким образом в его негативности, мотивирует речь, ее осуществленное присутствие. Такая самость проявляется уже не как след исполнения выражения и не как даже, далее, воображаемое (и таким образом воспринимающего того кто говорит по его имени в смысле метафизического присутствия). Итак, как осуществить выбор между этими (само)полаганиями самости? И не тот ли это случай, момент которого даже для Деррида мог ускользнуть — момент, который никогда заранее нельзя полагать невозможным и которой он сам любил обозначать, как «справедливость»? Возможно (само)полагание самости как раз и необходимо рассматривать в свете этого «еще не» следа; с учетом его неизбывного обещания, несмотря на то что все уже сказано, а душа уже втянута в говорение — обещание неожиданной встречи.

Иными словами, как иначе может быть объяснена иллюзия присутствия и метафизического порыва к обнаружению подлинного? Здесь как бы обнаруживается «разрыв» общей работы нашего говорения и внутреннего переживания опыта по мере того, как

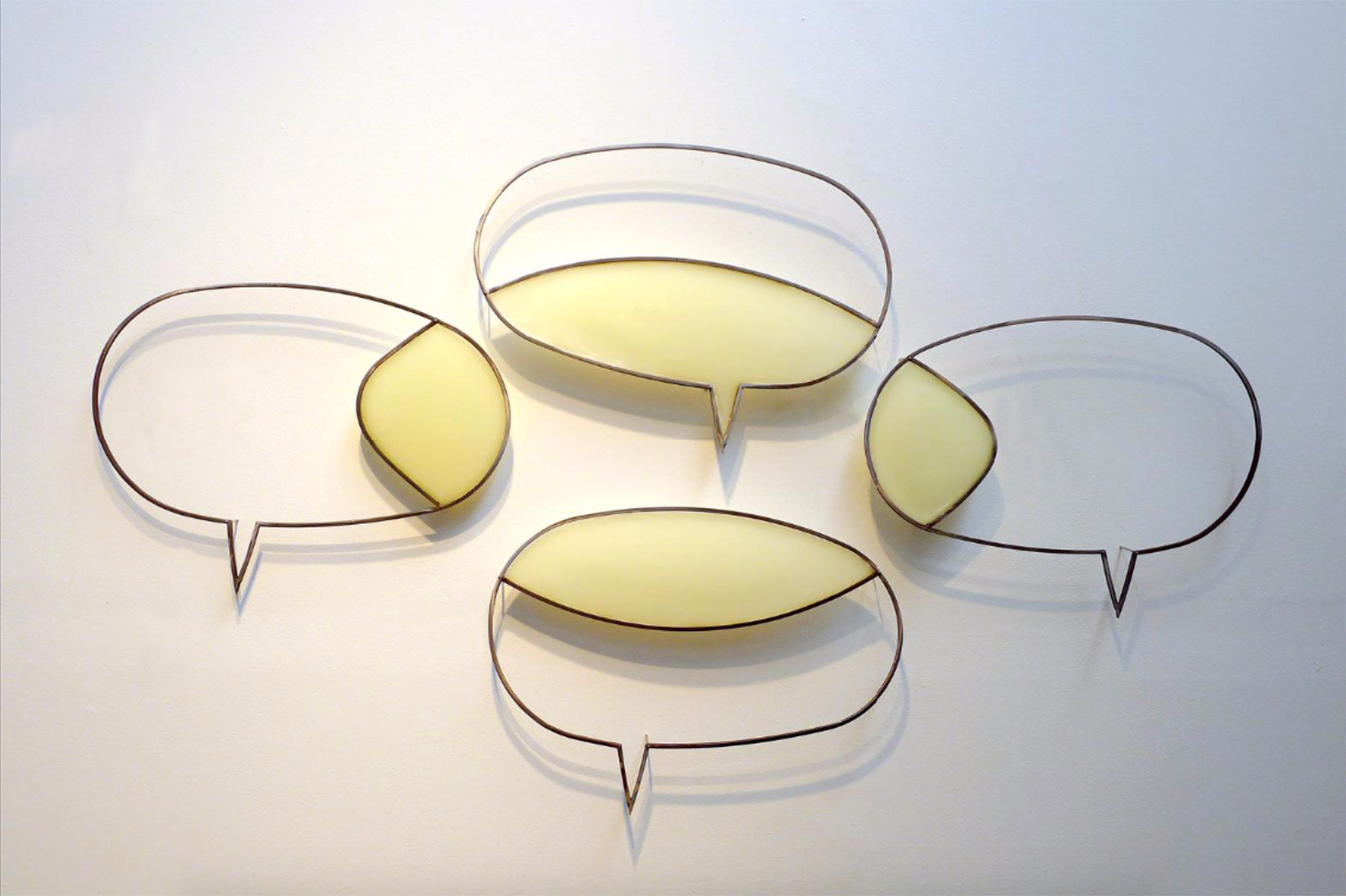

И говорящий, и язык имеют свои собственные утопии. В молчании говорящего, в молчании как в отсутствии речи (которое в то же время всегда остается возможностью начала речи), или более сильно — в молчании, которое становится слышимым только в речи, в этом молчании слово, его происхождение и судьба, его глубина и его устная поверхность, — все это оставляет след и тем самым становится явным в общем потоке языка и жизни.

Примечания.

1. Перевод тезиса “The limits of me language mean the limits of my world” дается по изданию: Вигтенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Канон+, 2011. С. 174.

2. Деррида Ж. Речь и Явление. С. 82.

3. Деррида Ж. Речь и Явление. С. 85.

4. Bloch, Atheismus im Christentum, Frankfurt: Suhrkamp 1969, p. 3.

5. “Quell und Mundung”, Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt: Suhrkamp 1959, p. 336.