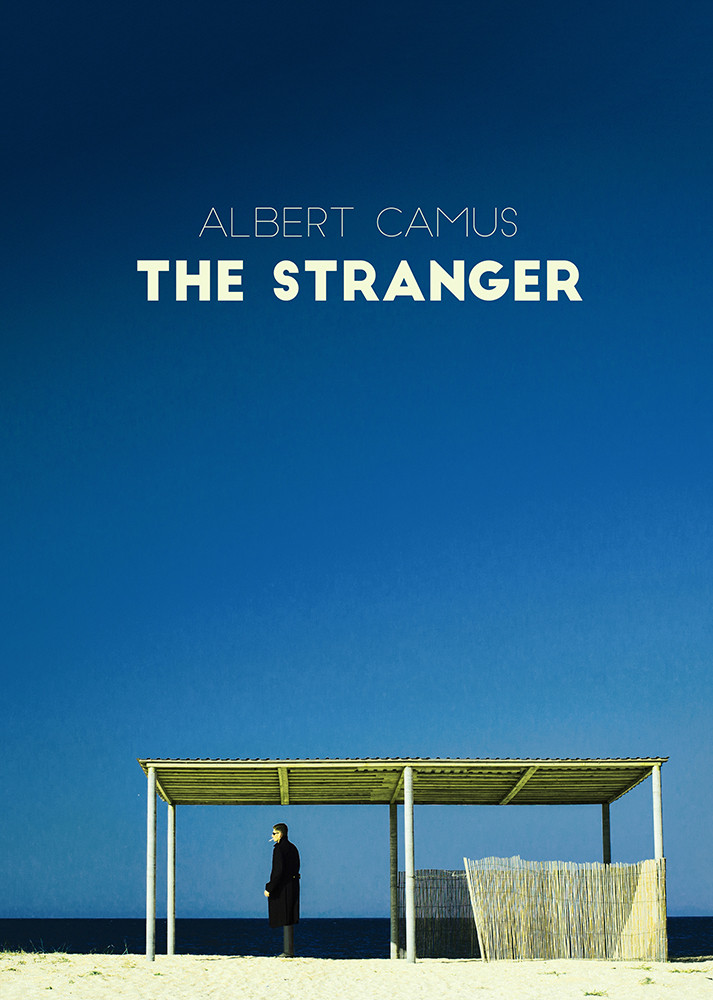

Анализ философии абсурда в повести Альбера Камю "Посторонний"

«Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas». Это одно из самых сильных и противоречивых завязок в литературе XX века, которое в дальнейшем задает сухой, отстраненный тон Мерсо, обращенного к читателям. В двух предложениях Камю, представляющий героя читателям, которые еще не знакомы с понятием абсурда, сбивает нас с толку. Как нам относится к Мерсо? Испытывать отторжение, потому что он не помнит точную дату смерти одного из самых близких людей? Того, кто подарил ему жизнь, кого он, согласно религиозной традиции, обязан чтить, несмотря на возможные разногласия и конфликты. Или наоборот, сожаление к нему, потому что он потерял одного из близких людей. На самом деле здесь нет однозначного ответа. В намеренной амбивалентности скрывается смысл самого понятия абсурдности мира. Так, например, в переводе первой определяющей фразы, причем на любой язык, теряется эта интерпретация, потому что коннотация французского слова «maman» сохраняет в себе двойственность толкований. Это одновременно холодное, отстраненное «мать» и нежное, полное заботой и теплыми чувствами, «мама». Первой впечатление от Мерсо определяет дальнейшее отношение читателей к нему как к персонажу. Более того, уже после смерти матери неважно, что Мерсо думает о ней, потому что она умерла. Это раскрывается во фразе «Aujourd’hui, maman est morte», что переводится как «сегодня умерла мама». И только благодаря такому переводу мы [читатели] можем понять внутреннее состояние Мерсо. Важен только настоящий момент. Он не волнуется по поводу прошлого и будущего, но превозносит сегодняшний день. И амбивалентное «maman» показывает важную часть их уникальных отношений, в частности

Отсюда возникает важный момент, который Камю пояснил эссе, которое он выпустил через несколько месяцев после «Постороннего». «Миф о Сизифе». Для Мерсо не существует морально-этической системы, потому что ему не нужно определять, где на системе координат находится добро, зло, нравственность и безнравственность. Он попросту не мыслит подобными категориями. И в своей книге старается наметить и описать контуры абсурда. Что такое абсурд? Возникает несколько интерпретаций. Во-первых, абсурд — это устройство внешнего мира, которому безразличен субъект, потому что он слишком ничтожен для этого мира. Во-вторых, это осознание, которое приходит к людям в процессе их существования. Таким образом, абсурдный человек, понимая, что его жизнь не имеет смысла, извлекает из мира все необходимые последствия.

Роман описывает состояние, которое философ Эмиль Дюргейм определил, как «аномия», то есть апатичное, без эмоциональное, отстраненное поведение отдельных индивидов по отношению к традиционной системе ценностей по причине устарелости и невозможности более отвечать на новые и новые вопросы, стоящие перед человечеством. В предисловии к американскому изданию «Постороннего» Камю пишет: «Мерсо отказывается играть по установленным правилам, он отказывается лгать и скрывать настоящие эмоции, поэтому общество незамедлительно начинает видеть в нем угрозу».

В этом состоит подход прокурора, который пытается доказать, что поведение Мерсо — проводил хорошо время с Мари на следующий день после смерти мамы — недопустимо, потому что в нем отсутствует раскаяние за содеянное, отсутствие «души». Но Мерсо сам отвечает на это обвинение — вернее, хочет ответить. «Я никогда ни в чем не раскаивался по-настоящему. Меня всегда поглощало лишь то, что должно случиться сегодня или завтра».

Эрвин Гоффман в своей книге «The presentation of self in everyday life» писал, что жизнь как театр, где каждому, для нормального существования общества, уготована некая роль. Например, он пишет, что от девушки ожидается быть милой, нести в себе улыбку на лице. И когда она отходит от предусмотренной роли, то люди вокруг начинают волноваться, испытывать дискомфорт, который выливается в неприятное, странное чувство внутри субъекта. Люди носят маски, чтобы не беспокоить других. И в этом смысле Камю показывает, что Мерсо бунтует против этого положения. Вместо ожидаемого страдания на похоронах, раскаяния, ненависти к самому себе за то, что не смог уследить за матерью, он выступает в качестве голого, свободного от традиционных рамок и воззрений, человека. Это вызывает тот же дискомфорт, который вызвала бы девушка, отказывавшаяся от улыбок. В одной из сцен, когда он сидит на пляже с Мари, он видит семейную пару. Неказистый и щуплый папаша идет об руку с толстой мамашей. Этот образ представляет собой респектабельную семью, которая пользуется уважением на квартале, где живет Мерсо. Таким должен быть каждый. Таким должен быть Мерсо. Получается, что посторонний — это чужой среди других людей. И также посторонний — это человек перед лицом абсурдного мира.

Но абсурд — не в человеке и не в мире, а в их взаимодействии. Когда человек, будучи частью этого мира, предельно ясно осознает, что он является частью этого мира, то это не означает конец его жизни, но лишь начало пути. Поэтому Камю в своем эссе «Миф о Сизифе» самоубийство кажется Камю вовсе не выходом, а уходом от вопроса, своего рода дезертирством. Жизнь при полном осознании ее абсурдности, когда ты подчиняешь себе наказание. Жить без будущего, без иллюзий, но не смиряясь. Поэтому, когда уже Мерсо выносят смертный приговор на суде, он все еще надеется, что сейчас что-то случится и наказание отменят, его не убьют, но он понимает, что этого не будет. В этом и есть бунт, который он завершает, героически отбрасывая все сожаления и признавая полное безразличие Вселенной к человечеству, словами: «Мне остается пожелать только одного: пусть в день моей казни соберется много зрителей и пусть они встретят меня криками ненависти».