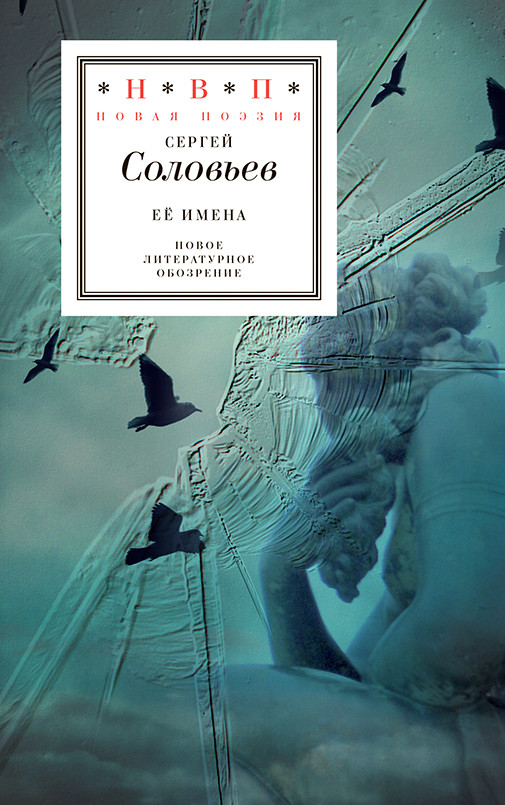

Нулевая метафора Божьего сада. О книге Сергея Соловьёва «Её имена»

Автор предлагаемого опыта прочтения книги — Олег Мороз, филолог, профессор Краснодарского университета. Знакомы мы с ним заочно — по Фейсбуку. Этот текст он прислал мне в частном порядке. Но, мне кажется, имеет смысл им поделиться — и не только потому, что этот текст вступает в полемику с некоторыми из тех, кто писал о книге (С. Львовский, Д. Ларионов, К. Корчагин и др.), указывая в принципиально другую сторону, где, на его взгляд, эта книга лежит и о чем в ней речь. А и потому еще, что такой взгляд и текст сам по себе интересен. А на некоторых поворотах подводит к довольно неудобным для мышления вещам, а порой и страшным — если додумывать до конца. Текст довольно протяженный, в начале выстраивается космогоническая экстраполяция, во второй половине текста вводится термин «нулевая метафора». Не мне как автору книги оценивать этот опыт. Скажу лишь, что, как мне кажется, то, на чем так пристально сосредоточено внимание Олега Мороза и предлагается как ключ к прочтению, возможно, несколько обострено — что, наверно, естественно при таком приближении взгляда, но не умаляет интереса к самому ходу развертывания этого опыта

Сергей Соловьев

Олег Мороз. О книге Сергея Соловьёва «Её имена»

Сергей Соловьёв,; вступ. ст. Ст. Львовского. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 256 с.

«Её имена» — книга о любви — той, что, по слову Данте, «движет Солнце и светила». То есть о Боге. А значит и о речи, об именах, которые давал Адам. О «нем» и о «ней», об исходах — бесконечных перемещениях.

Собранные в книге стихи нетрудно охарактеризовать тематически. Он и она. Они расстались. Он мучительно переживает расставание: близость, которая была между ними, «мешает» уяснить расставание. Впрочем, и расставание погружает в «темноту» близость. Неостановимость, сначала сблизившая его и её, а затем — отдалившая, делает проблематичными слова, которыми говорится жизнь. Слова не лгут; просто они существуют по-своему. Жизнью, которая то сходится, то расходится с нашей. Вступают с нами в отношения, как мы — друг с другом.

Неясность отношений мужчины и женщины — оборотная сторона сложности наших отношений с речью. «Мужчина», «женщина», «близость», «разлука» и т.д. — слова, а не мы или то, что с нами происходит. Но мы или то, что с нами происходит, — за всё это поручителем могут выступить только слова. Отношения человека и слова — своего рода метафора: одно уподобляется другому, находит себя в другом со всей отчётливостью этого другого; но, становясь подобным другому, теряет себя, теряет то, что искало своей отчётливости.

Стихи Соловьёва — некое целое, целое иного рода, нежели их композиция, которая указывает им место в разделах и разделам — внутри книги. Стихи вытекают друг из друга и втекают одно в другое, выступая как бы процессуальностью семантических трансформаций базовых образов (метафор). В некоторых случаях эта процессуальность предельно сгущается у Соловьёва в единичном стихотворении, и тогда читателю открывается, что частная жизнь, их отношения, его и её, — это ситуация творения мира, та же самая ситуация, с той лишь разницей, что представлена в другом масштабе. Таковы стихотворения «Поправь меня, если я подзабыл…», «В ней пространство и время в силе…», «Баю-бай, внучка, на груди утёса…» и др. Творение мира — ключ к пониманию частной жизни, пониманию, затемняемому культурными стереотипами о режимах письма Соловьёва (например, о дневниковости его стихов); и без реконструкции представления о нём не обойтись.

Представление Соловьёва о творении мира можно описать следующим образом. Творец — Бог, Слово, Эпинойя, Ся-самость и т.п. — перемещается, и то место, где он оказывается, начинает быть тварью. Он создаёт территории, места, которые, как сказал бы Декарт, занимают собой вещи. Творец полагает, что тварь может существовать без него, и это его смущает, хотя и неясно — чем. Не будем гадать, ведь и в самом процессе создания мира не обнаруживается мотивации; только необъяснимое упорство, едва ли не упрямство. Войдя в тварь, Творец с изумлением находит: «<…> кроме него там / нет никого…» (стр. 19). Находит совсем не то, что воображал Картезий. Тварь — это место, пустое место, и «оживает» оно только тогда, когда его заполняет собой Творец. Жизнь твари — отношение Творца с местом, на котором он оказался. Ему пришлось постараться, создавая тварь, так как то место, которое он заполнил собой, иное, нежели то, которое он занимал ранее, являясь самостью. Сотворенное наконец говорит: «<…>. Да, / вот теперь хорошо…» (стр. 20).

Оформление вещи — одновременно исход Творца со своего места: Творец — место, ставшее пустым. Но это, скорее всего, ситуация неконтактности твари с Творцом. Она «ожила», стала «собой», оторвавшись от того места, с которого Творец стал перемещаться в тварь. Нет сомнения, что, вздумай тварь переместиться в Творца, она бы обнаружила, что на этом месте нет никого, кроме неё. Но нет сомнения и в том, что Творец «оживёт», как только тварь заполнит его место. Когда пустота делится на территории, она различается на Творца и тварь. Отношение деления, точнее, пересечение границ территорий, являет собой момент единого, когда Творец ещё с тварью, а тварь — с Творцом. Момент, схлопывающийся в самости — Творца или твари.

Вероятно, история о сотворении мира, сотворении Творцом твари, мыслится у Соловьёва аналогией отношений мужчины и женщины, его и её. Ведь эта история — их разговор, слова, в которых они соприкасаются друг с другом. Финальный момент истории сотворения мира, в сущности, повторяется в момент их разрыва. Его обращение к ней: «<…>. Да? / Ты слышишь?…» (стр. 20) — остаётся без ответа. «<…>. Уже не войти» (стр. 20) — о её замкнутости в себе; замкнутости, которая возникла, когда он оказался в ней (ожидаемым ребёнком). Он — пустота, пустота того места, с которого начался его исход в неё.

Если в «Поправь меня, если я подзабыл…» отвлечённые, как это кажется на первый взгляд, рассуждения о Творце и твари вдруг предстают смысловой явленностью отношений мужчины и женщины, отношений, в последующих стихах детально представленных, то в стихотворении «В ней пространство и время в силе…» поэтическая реальность разворачивается как бы в обратном направлении. Вот — она, и такой она увидена в отношениях с ним, её мужчиной. Может быть, слова далеко заводят поэта, и

<…>. В осле

обрыв и озеро печали,

и дух святой застыл над ним,

колеблется… В начале

был осёл… (стр. 113).

Потом Бог-осёл создал женщину, жену Адама, названную Евой после известного происшествия возле Дерева. Соловьёв отнюдь не переписывает Библию на свой лад: он чает смыслов того, что всем нам хорошо известно. Земля, природа, Адам, — всё это стало таким, какое оно «есть», тогда, когда из Адамова ребра восстала жена. Адам был с ребром, но это был не Адам: Адам — тот, кто без ребра. Значит, сначала была создана жена, и лишь затем Адам. Отделение от Адама ребра — возникновение пространства (его места и места жены, пока не заполненного) и времени (перемещение с одного места на другое есть различение «до» и «после»). Ева означает «жизнь»; а не Адам. Жизнь — не она, но — в ней; и жизнь не её и не его — дитя. Если это так, то мужчина — пустота, разделившаяся в самой себе. Точнее, разделившаяся под воздействием жены — соединившихся в противоборстве, как борцы сумо, пространства и времени. Пустота, разделившаяся на отца и дитя.

Женщина — «в стогу иголка» (стр. 113). Стог — то, что осталось от Эдемского сада. Стог — это мир «после». «В стогу иголка» — то, что есть, но чего не найти: пространства и времени. Пространство, время — слова, как и всё остальное; вещи стали словами и «зацвели» — «на прокорм людям». Адам давал имена ещё до того, как появилась жена? Не так: вещи стали именами, стали как таковые, только после создания жены. Слово — это буквы (звуки), вступившие друг с другом в отношения, отношения пространственные и временные. Слова — результат присутствия женщины: отношений времени и пространства. Женщина — «чтец и жнец словарей», «она актриса / театра букв…» (стр. 113). Женщина — предпосылка возникновения слов:

<…>. У слова

должна быть женщина, как боженька… (стр. 97).

Боженька — …

Бог был словом, но словом неизъяснимым, «тёмным», ведь он пустота, в которой «всё». Это неизъяснимое слово разделилось на территории, и в возникших пространстве и времени территории стали именами — тем и этим. «Всё» разделилось на имена, когда появилась она.

… — женщина.

Стали быть имена. Речь. Хайдеггеровский дом бытия: «<…> и в доме / затеплен свет. Но никого / там нет…» (стр. 113). Там нет Бога-творца. «Воротца радости» затворились. «Уже не войти». Пространство и время — лишь слова. Сумоисты на поклоне: схватка окончена, и они разошлись по сторонам. Но Творец был: в момент пересечения границ территорий. И снова будет: когда вещи пересекут границы своей самости. Как мужчина и женщина — в «близкой любви». Имена стали быть. Вот они:

Баю-бай, внучка, на груди утёса,

я тебе буду рассказывать, а ты засыпай,

баю-бай, тучка, на груди УТОСа –

было такое общество, не обращай

внимания, это я к слову. Спи, Россия,

на груди Берега Слоновой Кости,

спи, снежок, спи, чудесное, невыразимое

и растленное речью — баю-бай… (стр. 240).

Слова называют то, что мы видим, они ручаются за вещи, будто давно их знают: мол, живём рядом, по соседству, за дверью. И

<…>.

Только вижу ли?

Пелена говорит:

Я воздух, видишь, как я прозрачен?

В письменах пелена, в разводах.

А присмотришься: будто жизнь.

Будто весь ты в ней… (стр. 120).

Слова прозрачны, как воздух, но когда они соединяются, речь оказывается непонятной, словно на них лежит пелена.

Имена вместо вещей. Почему имена? Почему — вместо? Как это произошло? И что это может значить? А вот как:

<…>. Гости

съезжались в рай.

И давал он всем имена — имена смерти:

дерево, воздух, глаз и т.д.

Птичка свила гнездо. Шрути-смрити,

чтоб поклёвывать тути-фрути

окружающего. Напевай: я в тебе –

мова, мова…

Мол, такая нездешняя и без крова

была. А потом всё, к чему прикасалась,

растило её подкидышей «я не я» –

ими-нами, этими именами и откликалось

на любой оклик: «мама», «огонь», «колос»,

а по

Собственно, ветка и птичка — вот

и всё, что от нас осталось,

то есть мира. Птичка райская и её помёт… (стр. 240).

Мы были без имён, во мраке, были пустотой; но это мы были, а не слово «мы». Получив имена, мы стали словами, стали «мы». Помёт Птички-слова, мы теперь имена; имена стали нами, они были подкинуты Птичкой-словом на наши (пустые) места. Исход нас в имена превратил нас в Птичье пение; мир — это то, что она поёт. Речь — всё, что у нас есть, и самый Бог — лишь слово, имя, замещающее Бога, указывающее на то место, где он был и где его теперь нет. Бог стал словесной реальностью, которая именует невозможное для нас «всё». «Всё», которое мы отныне называем именем «мы».

Бытие подменённых именами вещей — иллюзорная реальность. Вот она, в самом начале стихотворения: внучка на груди утёса, тучка на груди УТОСа, Россия на груди Берега Слоновой Кости. Но это иллюзорность имён, их отношений, существующих вместо нас. Но существуем и мы: внучка, утёс, тучка, УТОС, Россия. Существуем какими-то — не видно, какими, ибо «в письменах пелена, в разводах». Иногда мы становимся собой, и тогда тьма, которая накрывает нас с головой, становится зримой. Иногда. Письмена «в разводах», смутно видно, и не поймёшь — что, но это действительная реальность. Вот хотя бы это имя Бога — «мы». «Мы» — имя соединённых в одно мужчины и женщины; вещей, перешедших границу самости; всего, что собрано во «всё». Это имя исхода в безъязыкость, в пустоту и мрак, в сумрачный Эдемский лес, в Бога. «Мы» — имя влечения нас друг к другу, соединения в единое и целое; и, соединяясь, мы получаем то, что нам было обещало в слове, обещано словом «мы». Но пока мы соединены, нет нужды в словах, никаких. «Мы» необходимо разъединённым в именах людям; оно знак их разъединённости. Но и упование, упование быть единым и целым, быть самими собой:

Спите, все времена и ёлки,

и золотые шары,

спи, родная, и бог как иголка

в этом сене волшебном, по имени «мы» (стр. 420).

Стихотворение «Баю-бай, внучка, на груди утёса…» — колыбельная; песня, звуки которой обволакивают сознание и погружают в сон. По Соловьёву, сон есть возвращение: от слова «мы» к «стогу сена, в котором иголка», к той тьме перед глазами и пустоте мира вокруг, в которых мы вдруг обретаем Бога, соединяемся с ним. Или хотя бы получаем шанс. Возвратиться под кров сумрачного Эдемского леса. Иногда это происходит и наяву; но наяву что-то мешает нам чувствовать, чувствовать каждой клеточкой тела. Быть как

<…>. Он думает,

что мною видит. Так и есть.

Но это далеко не всё, что вижу я.

И далеко не так. Во сне, порой,

меж нами это поле оживает, но

не перейти его: нет третьего –

поводыря. Когда бы жизнь его

и память была равна моей,

наверное, мы были ближе к богу… (стр. 236).

В другом стихотворении — «Чем более человек самостоятелен…» — Соловьёв пишет:

Неоконченный травелог Создателя:

мир, состоящий из

и бесконечной правки… (стр. 200).

Вещи — пение Птички-слова, вот эти «две-три фразы», переиначиваемые то так, то так. Одновременно с этим — перемещение Творца со своего места на место твари. Так мир и становится рассказом, рассказом о путешествии Творца, травелогом. Рассказ, состоящий из одних и тех же фраз, переписывается, ведь перемещение не прекращается никогда. Перемещение в тварь; в Творца; снова в тварь; снова в Творца. Мир — текст; но и текст — мир. Художественная действительность Соловьёва — зримое выражение этого положения; настолько яркое и сильное, что нередко вводит в заблуждение. Жизнь оборачивается цитатой или реминисценцией, а цитата — жизнью. А бывает и так, что они совокупляются. Не будем гоняться за броскими примерами. В конце концов, это не ново; это старо как мир. Стихи Соловьёва подводят к сложной мысли: грамматика удваивает любую реальность, но в результате оказывается, что никакой реальности, кроме грамматики, не существует. Подводят к мысли, что важны вот это движение, движение, пересекающее границу цитаты и жизни, и граница как территория, на которой это движение происходит.

Творец создаёт мир, перемещаясь со своего места на место твари. «Никакой мотивации…» (стр. 19) — пишет Соловьёв. Но так в священных книгах. Перемещение твари со своего места на место Творца тоже немотивированно, но оно неслучайно. Такое перемещение — соединение мужчины и женщины, выход за пределы своего «я» в некое целое, совокупность. В нём изживается одиночество, изживается нестерпимость пребывания в нём — на своём месте. Мы это называем просто, называем — любовь. Данте связал простое со сложным, хотя не он первый, конечно: «Любовь, что движет Солнце и светила», — Бог. Но если Бог — любовь, то процесс творения — это момент изживания Творцом своего одиночества. Он создаёт территории, разделяется в себе, чтобы не быть одному. Сошедший со своего места Творец — уже не самость, он вместе с тварью.

Что же тогда Творец, если он больше не самость? Мы не знаем. Похоже, что никто не знает. Похоже, что Творец — самое незнание. Кафка и Лермонтов творят свои миры, подобно Создателю. Ничего не понимая:

Они не знают, почему их двое,

почему здесь, на этой службе,

и почему они именно,

и где кончается эта оранжерея.

<…>.

На обоих

отсвет, что называется, неземной.

Но не лежит, а изнутри выжжен –

не

Мачеха-красота

светится в них спасеньем… (стр. 186).

Подобно Создателю, они взращивают свой сад. Может быть, они ничего не знают, потому что этот сад — сумрачный лес? Может быть, и исход Творца в тварь, момент перехода с одного места на другое, это Рай, лежащий во мраке? Тогда и слова Данте, с которых начинается его «Комедия», можно понять по-другому. «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу…». Сумрачный лес Данте, безусловно, мрак незнания; а ведь там он оказывается, пытаясь изжить одиночество, обрести Бога. Ведомый любовью. К Беатриче. Любовь и заводит его в сумрачный лес; этот лес и есть любовь. Вероятно, так было и у Творца. Дантова «Комедия» воистину божественная.

«У каждого свой лес…» (стр. 23) — пишет Соловьёв в стихотворении с тем же названием. Свой, но в

Не быть, и не с ума

сойти, твой посох ищет «или».

Удел счастливцев,

взысканных свободой

и детской горечью.

Лежи теперь, как демон,

низринутый в себя,

и переписывай –

всё лучше, всё больней, до слепоты,

едва ли понимая,

что здесь не ты, не жизнь,

а

Или Кафка, герой его вставной притчи из «Процесса», стоящий у врат Закона: «<…>. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли всё вокруг, или его обманывает зрение. Но теперь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона…»

Более того. Цитата-реминисценция из Данте (о любви, что движет…) опознаётся в одном из самых — неметафорически — мрачных стихотворений Соловьёва — «Смотри, вот птичка…»:

Как эпитафия

перепорхнул козодой.

Любовь, говорит, движет.

Любовь к ближнему.

Страшная как Освенцим… (стр. 201).

Это всё тот же Эдемский сад. Тот же сумрачный лес. Только Рай неотличим от Ада. Птица с оливковой ветвью, — её-то и увидел Ной среди Потопа, — Благая весть; птица с оливковой ветвью вещает о гибели:

Птичка веточку, как чеку

в клюве держит.

Сжат

её кулачок нежный.

Адское пенье

у райских врат… (стр. 201).

Вот она, любовь. Не только наша. И та, что движет Солнце и светила, — это тоже она.

<…>

ничего не меняется

от перемены мест.

Ни покаяния, ни искупления.

Крест как крест (201).

Это и о них, о нём и о ней, их близости и расставании. Но и о другом. Об исходе Творца в тварь и твари в Творца. Об одиночестве Творца. Об одиночестве твари. О страдании исходов творца и твари. О страдании любви. Любовь — движет. Вняв ей, ты разделяешь себя, разрываешь на части, разлетаешься, разорванный той самой гранатой Благой вести. Разрываешь себя — на отца и дитя. Но и соединяешься. Соединяешься с отцом, ты ведь его сын:

Знаешь, лёг вчера, свет выключил, не сплю,

и вдруг — не чувство, не мерещится, а так

и есть — моё лицо исчезло. Но не маска

и не зиянье там, а призрачной пыльцой –

лицо отца. Моё. С того давно уж света.

О было бы оно развёрнуто ко мне! Но нет.

Простил? Не знал, что думать, не решаясь

его рукой потрогать. Не дыша, уткнувшись

в лицо его. Как блудный сын — в ладони (стр. 23).

Момент перемещения, пересечения границы мест, этот момент возникает на

Очерчивая моменты перехода — то в одном направлении, то в другом, Соловьёв и прибегает к метафорам. В одном случае это метафоры природного порядка (животные, растения). В другом — метафизического, скажем так (герои «Одиссеи», «Моби Дика» и др., писатели, например, Кафка, Лермонтов). В одном случае метафора как бы исход из идеального в тварное, в другом — из тварного в идеальное. Исход, который совершает поэт и в котором пребывает. Получаются слова, речь. Но тот, кто оказывается в словах, — не поэт; оказавшийся в них только играет в поэта «с богооставленной речью» (стр. 68). Но это не детская забава; суть этой игры в том, чтобы быть, а не казаться; быть тем, что есть (поэт). Странно, но именно слова разъединяют поэта с тем, кто есть его имя, с тем, который играет в него. Метафора меньше всего похожа на скрытое сравнение, как учат в школе. По Соловьёву, слова сходятся друг с другом в метафоре не для того, чтобы стать целым. Это ситуация перемещения вещи со своего места на место другое. Это процесс заполнения пустого места. и исход со своего: когда пустое место заполняется, пустым становится то, с которого началось перемещение. Заполняя (новое) место, ты оказываешься как бы спиной к своему прежнему месту. К самому себе. Метафора — не соединение, а разъединение. Об этом разъединении, притупляемом в метафоре грамматической связью слов, раз за разом и пишет Соловьёв:

Я живу с собой, как с тварью,

не известной мне, за дверью

ходит, водит, за язык

тянет, бог, отец мой, сын,

он творит меня из петель

немоты, из междометий

между телом и не телом,

шьёт крестом, чтобы летело,

я живу с собой, как демон

с той тамарой, только где он,

был он весь как вечер ясный,

дверь стоит и точит лясы

с ветром, эта дверь без дома,

я живу с собой, потомок

с пращуром, где между нами

лишь бумага, нож и камень,

на котором мать-природа,

как словарь для перевода

с полумёртвых языков,

вяжет свой чулок из слов,

и с травой во рту, как зверь,

нас по кругу водит дверь (стр. 59).

Метафора своего рода континуум существования, континуум, состоящий из дискретных «я» и «не-я». Вот «я» попадает на место «не-я». Оказавшись там, оно утверждает себя как «я», а своё бывшее место — как место «не-я». Творец и тварь, Бог и человек, мужчина и женщина, отец и сын, — на любое из этих мест может встать «я». И любое из этих мест тогда станет «не-я». Они всегда будут разъединены. Может быть, этим и смущали Кафку метафоры.

Слово и жертва <…> было в начале.

Под одной простынкой. Пожимающие плечами.

О том, что могло быть и не случилось.

Но тоже взвешено — незримое на незримом,

и учтено… (стр. 47) –

это о Творце и — еще больше — о (поэтическом) творчестве. Творец разделился в себе, пожертвовав собой ради твари, пожертвовав своей самостью. Это не такая уж и абстракция, как кажется: Христос, взойдя на крест, пережил момент распада богочеловеческого. Но не случайно Иисуса казнили вместе с разбойниками — как разбойника. Крест поэтического творчества — наказание за «ворованный воздух», наказание, которое Мандельштам, вероятно, предчувствовал. Конечно, Соловьёв читает Мандельштама по-своему — чая смыслов в том, что мы о нём хорошо знаем:

Там, где как мальчик потерянный, слово,

что-то на жизни рисуя, что было в начале,

шепчет… (стр. 46).

Жизнь — белый лист бумаги, пустота, из которой может появиться всё, что она в себе хранит. Поэт заполняет его словами, он ворует у жизни её воздух, воздух, который обратится в слова, когда он его выдохнет. (Здесь есть сходство с учением орфиков: согласно их представлениям, человек вдыхает душу, носимую ветрами.) За это он и будет наказан; точнее — ради этого он пожертвует собой, приняв наказание. «Воровство воздуха» — деяние во благо: поэт разделяется в себе, подобно Творцу, даруя место словам. Но этим благодеянием он и будет наказан, ибо творчество и есть наказание. Наказан тем, что слова — «мёртвые души»:

И как благодеяние соотносится с раной,

и где стоит печка?… (стр. 47).

Гоголь, сжигающий в печи 2-й том своей «поэмы», нашей «Божественной комедии», — визуальное выражение этого вопрошания. Очевидное — до боли в глазах. И в самом деле — речь есть дом бытия; тот самый дом, «где в одном углу — кочерга (чёрту. — О.М.), а в другом богу свечка» (стр. 47).

Мучительность перемещения и, главное, его безысходность Соловьёв обозначает метафорой «Крест как крест». Эта речь создана не для того, чтобы быть метафорой, но это всё же метафора. Нулевая метафора. Метафора, изничтожающая самое себя. Такое письмо — письмо с нулевой метафорой — превращает время в пространство: момент перемещения становится территорией, местом, на котором он растягивается до бесконечности. В такой метафоре поэт стоит на одном месте, как тот поселянин, герой притчи Кафки, перед вратами Закона, и, как и у кафкианского героя, в этом месте проходит вся его жизнь. Вся, без остатка. Или иначе: не стоит, а танцует. Движется вокруг речи, подобно Лермонтову, переписывавшему то Пушкина, то — в восьми редакциях «Демона» — самого себя (хотя и Пушкина тоже). Письмо с нулевой метафорой — это исход из своей самости «в никуда»: на территорию, которую Соловьёв называет проёмом. В проёме и возникает подлинность искусства, подлинность, которую искусство ищет (где только может). Возникает книга. Книга о том, что было, есть и будет, книга, которую Адаму дал ангел; книга нечитаемая, но освещающая мир, лежащий во мраке («Я пытаюсь это себе представить…»).

Сказать, что письмо Соловьёва — поэтика исключительно нулевой метафоры, нельзя. Поэт — хронограф скитаний метафоры от места к месту, летописец того, в чём она осуществляется и чему она осуществление. Метафора как перемещение с одного места на другое — это такой режим письма, при котором поэт предстаёт вокзалом. Человек-вокзал: откуда-то прибыл и

<…> И дерево в саду

похоже на вокзал.

И мальчик там на пригородной ветке

сидит и по слогам читает красоту (стр. 70).

Он ещё не оторвался от Дерева, он — плод, он ещё само Дерево; скоро он научится читать без запинки и упадёт на землю. Разлучится с ним. И так далее.

Мальчик на ветке. «Школа для дураков» — как назвал это состояние Саша Соколов. Нулевое качество этой метафоры и контекстуализирует поэзия Соловьёва. Нулевая метафора — проём. Или наоборот: проём — нулевая метафора. Писать так — «ходить в слова, как в лес» (стр. 56). Находиться в проёме — это когда:

Одна рука над тобой — весна, другая — осень,

а сам — обрубок, без ног, без рук,

на тебе играют, как на терменвоксе,

вся твоя душенька — этот звук (стр. 45).

Или — ещё чётче:

<…>.

Ни имени тебе, ни лет. Незримый крюк

вверху как бог, на нём висишь ты, светел

от копоти, порукой превращений… (стр. 50).

Находиться в проёме — пребывать в пустоте и мраке, во «всём»; и если тебя что-то и удерживает там, то лишь ниточка — между Богом и тобой. Собственно говоря, ты и есть проём.

Значит, вот оно как происходит.

Поначалу живешь ты с собой

как с родным человеком,

но не так чтобы близким.

А потом — вроде близким,

но уже не родным.

И чем дальше — тем меньше

находишь ты в нем человека.

Да и просто — находишь.

Он по-прежнему вроде бы рядом.

Будто в комнате тихой соседней.

Это было не трудно проверить,

но зачем, как казалось, тревожить

понапрасну друг друга. Не трудно

это было недавно еще, и едва ли

возможно уже.

Значит, вот оно как. Потихоньку

угасают с собой отношенья –

не с кем быть им. Теперь вы одно.

Можно долго смотреть

в обе стороны.

Что и делает это окно (стр. 247).

Мало кто из пишущих о Соловьёве обходится без упоминания о метареализме (или метаметафоризме). Одни говорят об «органичности» пребывания поэта в кругу метареалистов, другие — о проблематичности отождествления его поэзии с метареализмом. Насколько эти рассуждения далеки от серьёзного разговора о поэзии Соловьёва, показывают некоторые недавние рецензии на «Её имена». И у тех и у других метареализм сводится к яркости метафорики, в лучшем случае — к метаболе, понятию, лишь отчасти способствующему прояснению поэтики художников, записанных в метареалисты. Между тем яркость или стёртость — это внешний эффект метафоры. Конечно, он не случаен; но его смысл определяет внутренняя структура метафорической конструкции, логика тех процессов, которые в ней имеют место. Когда мы обращаемся к внутренней структуре метафоры, её яркость или стёртость теряют своё значение: то, что они представляют, мыслится в иных понятиях.

Метареализм — как практика непохожих друг на друга поэтов — по всей видимости, представлял собой письмо о вещах как неустойчивых состояниях, о вещах, увиденных как отношение других вещей. Это было письмо, предполагающее изначальную нетождественность вещей и их имён. (Близкое тому, что позднее Соловьёв найдёт у индусов в «Тат твам Аси»: ты есть то.) Вспомним потрясающее «Возвращение» И. Жданова и удивительнейшие «Деньги» А. Парщикова. Однако это положение общее для метареалистов только в плане конструирования групповых принципов. Поворот — от культуры и идеологии к природе и Богу, фокусировка речевого механизма на колеблющихся тонких энергиях привёл метареалистов к осознанию непроговариваемости существования, пониманию невозможности его размена на звон речи. Соловьёв пишет об этом так:

Сиянье дня меня тревожит.

Оставь её, пусть пишет

рука: во всём, и среди ночи –

сиянье дня. Любовь ещё быть может

без женщины. Без сына и отца. Без речи.

Как мальчики в глазах — сиянье дня.

Пусть пишет. У неё — края, а у меня –

ни края, ни того, что держит

их… (стр. 35).

Дело не в том, что рука пишет сама; это не автоматическое письмо сюрреалистов или что-то в этом роде. То, что пишет рука, не есть голос поэта, напротив — написанным рукой означивается молчание; это — та форма, в которой молчание являет себя. Аналогией этому — лежащей уже за пределами какой бы то ни было поэтической речи — является фотографирование И. Жданова. «То, что снаружи крест, то изнутри окно…» — писал И. Жданов. Но такая жизнь, жизнь, знанием о которой являются эти стихи, не нуждается в речи. Это аналогия, но всё же… Объектив приближает друг к другу фотографа и натуру, он — то окно, из которого, как пишет Соловьёв, видны обе стороны. И та, на которой фотограф, и та, на которой натура. Кстати говоря, это верно не только для И. Жданова, но и для Соловьёва-фотографа.

В такой практике на первый план выходит не опыт или культурная продукция (стихи, фотографии и т.д.) и даже не творческий процесс, а пребывание в состоянии, обеспечиваемое этой практикой. Стихи Соловьёва как бы очерчивают пребывание, и края поэтического текста (начало и конец) скорее фокус территории пребывания, нежели его, пребывания, хронометраж. В стихах поэта — как раз то, что теряется в монументальности жизненного опыта, гендерных моделях и иных фиксациях текучести существования. Всё это, конечно же, в них есть; но вот это-то всё и отчуждает пребывание. Тогда в них и вчитывается стихотворное жизнеописание, поэтический дневник, наполненный экзотикой путешествий и эротическими переживаниями.

Неудивительно, что стихи Соловьёва не мыслят читателя. В них нет мессиджа, бутылки с письмом, которую можно выудить из безбрежного океана современной поэзии: «<…> тут собеседника / молчанью нет» (стр. 23). В нулевой метафоре Соловьёва отсутствует разделение на «я» (поэт) и «не-я» (читатель), нет даже «мы». И в то же время они, поэт и читатель, там есть — в её «темноте», ведь нулевая метафора — «всё». В художественном мире Соловьёва можно быть — быть, пребывая; нужно только довериться его письму, как Дант Вергилию. Читатель поэта если где-нибудь и может быть, то лишь там: ведь «у каждого свой лес. Особенно дойдя / до середины сумрака…» (стр. 23). Свой; но тот же самый. В