Программируемое мышление. Искусственный интеллект vs. человеческий разум

Как-то раз Джон Сёрл летел в самолете, и в руки ему попалась книга Роберта Шэнка и Роберта Эбелсона, в которой рассказывалось о специальных программах, понимающих рассказы. И тут Сёрл подумал: «Да это же смешно! Есть простое опровержение. Пусть это будет рассказ и пусть я буду китайским компьютером. Я все равно не буду понимать рассказ». [1] Так, в 1980 году появился знаменитый мысленный эксперимент «Китайская комната», в котором Сёрл утверждает, что разум по отношению к мозгу не то же самое, что программа по отношению к аппаратуре компьютера. [2]

Даже, если искусственный интеллект (далее — ИИ) проходит тест Тьюринга [3], то это еще не значит, что он обладает сознанием и способностью к мышлению. Это лишь доказывает, что машина умеет хорошо апеллировать своими символами в сложных комбинациях, запрограммированных человеческим разумом. Таким образом, если довериться Сёрлу, то ИИ может быть только «слабым» [4] и служить в качестве помощника человека в решении практических задач.

С другой стороны, в статье «Кока-кола и секрет Китайской комнаты» Вадим Васильев доказывает, что «Слабый ИИ» не в состоянии пройти тест Тьюринга лишь благодаря синтаксическим средствам. Если поставить перед началом теста перед ИИ банку Кока-колы и спросить его элементарный вопрос: «Скажите, что находится прямо перед вами?», он не сможет дать ответа просто потому, что он не был запрограммирован на подобный вопрос. Значит, он провалит тест Тьюринга. И, следовательно, «Слабый ИИ» в данном случае несостоятелен. К тому же, если задать еще более сложный вопрос ИИ: «Нравится ли вам Кока-кола?», он ответит только в том случае, если его ментальное состояние можно будет соотнести с физическим. [5] То есть нужно сделать ИИ чувствующей машиной, в которой «умственные» запрограммированные процессы будут релевантны его ощущениям. Таким образом, чтобы пройти расширенный тест Тьюринга, нужно обладать качествами «Сильного ИИ» [6].

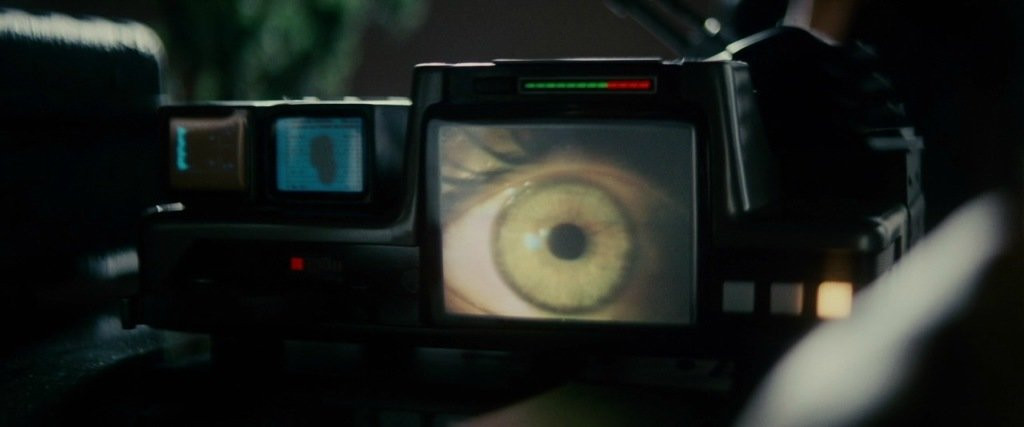

Вопрос создания «Сильного ИИ» интересовал не только философов, но и, в частности, кинематографистов. Взять, к примеру, фильм 1981 года «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, снятый буквально через год после публикации статьи Сёрла. Все персонажи этого фильма поделены на людей и созданных ими репликантов, не отличающихся внешне от людей. Чтобы отличить одних от других, люди используют тот самый тест Тьюринга, в котором задаются вопросы, нацеленные на эмоциональное восприятие тестируемого. Примечательно, что в этом фильме есть девушка, которая не знала, что она репликант. То есть здесь ИИ доходит практически до такого уровня, что его невозможно отличить от человека ни по физическим параметрам, ни по ментальным.

В самом деле, можно представить, что в ИИ будет изначально встроена способность к развитию чувственного опыта путем соотнесения ментальных и физических процессов, где каждый внешний фактор способен внедряться в ИИ и воспроизводить в нем определенные эмоции и ощущения, формируя в нем его собственные личностные качества. Накапливание в себе множества таких взаимосвязанных ощущений, где одно восприятие влияет на формирование другого, походит на процесс взросления человека. Если предположить, что такой вариант возможен, то, скорее всего, даже тестом Тьюринга будет невозможно выявить, человек это или ИИ.

К тому же, если брать за модель тестирования тот опрос, который был проведен в «Бегущем по лезвию», то его вполне мог бы не пройти и сам человек. Вопросы в духе: «Какова ваша реакция на лежащую на спине, беспомощную и не способную самостоятельно перевернуться черепаху?» необязательно должны вызывать сострадание или вообще какие-либо эмоции у человека. С таким же успехом внедренная или уже сформированная повышенная чувствительность к умирающим черепахам и другим существам могла бы вызвать у ИИ куда более сильный эмоциональный отклик.

Весь наш процесс взросления и становления происходит за счет памяти. И именно то, как мы интерпретируем те события, которые происходили с нами на протяжении всей жизни, делают из нас тех, кем мы являемся. Этот эмоциональный опыт складывается из набора внешних воздействий, которые постоянно откладывают на нас отпечаток. Человек программируется внешними факторами, однако это происходит не в одностороннем порядке, так как он пропускает их через себя и выдает результат их воздействия. Этот результат в каждом человеке проявляется по-разному. Разница в полученных результатах и есть индивидуальность каждого человека. Его личность — это всего лишь случайная совокупность внешних факторов. В то время, как «личность» предполагаемого совершенного ИИ — совокупность заранее сконструированных факторов.

Можно согласиться с Сёрлом насчет того, что компьютерное моделирование и ментальные процессы человека — это совершенно разные по своей сути вещи. Разница по большому счету заключается в том, что компьютерное мышление на данный момент программируется человеком и апеллирует только синтаксисом (определенным набором символов), а человеческое мышление программируется эмоциональной памятью, которой присуща семантическая составляющая. Но и компьютер, и человек являются объектами программирования кого-то или чего-то, в этом и заключается их общий аспект. Скажем, некий абстрактный робототехник занимается разработкой нового ИИ — он его программирует; в то же время у него есть маленький сын, которого он воспитывает, то есть внедряет в него понятия «хорошо/плохо», «правильно/неправильно» и т.п. — и это тоже своего рода программирование.

В излюбленных сюжетах фантастических фильмов «продвинутый» ИИ всегда выходит

Это может казаться абсурдным, но у нас нет никаких доказательств, что все окружающие нас люди и мы сами не являемся ИИ. Однако, какое, в конце концов, это имеет значение для нас самих же, каким образом нас запрограммировали. Убеждение в том, что человеческий разум абсолютно свободен и волен делать самостоятельный выбор, в отличие от даже самого совершенного ИИ, которому заложены всевозможные действия изначально — всего лишь заблуждение. Человеческое сознание не свободно, оно забито моральными принципами, социальными установками, родительским воспитанием, количеством потрясений в жизни и т.д. Именно

Примечания

[1] См. статью В. Васильева «Кока-кола и секрет Китайской комнаты». С. 2-3.

[2] См. текст Дж. Сёрла «Разум мозга».

[3] Тест Тьюринга заключается в том, что, если компьютер способен демонстрировать поведение, которое эксперт не сможет отличить от поведения человека, обладающего определенными мыслительными способностями, то компьютер также обладает этими способностями. Следовательно, цель заключается в том, чтобы создать программы, способные моделировать человеческое мышление таким образом, чтобы выдерживать тест Тьюринга.

[4] «Слабый ИИ» — подход, при котором компьютерная модель не обладает способностью мыслить; такой подход предполагает наличие синтаксиса, но отсутствие семантики.

[5] См. статью В. Васильева «Кока-кола и секрет Китайской комнаты». С. 5, 11.

[6] «Сильный ИИ» — подход, при котором компьютеры могут обладать способностью мыслить; такой подход предполагает наличие семантики.

[7] Например, в рассказе «Вельд» Брэдбери повествует о полностью автоматизированном доме, где машины делают абсолютно всю работу за человека вплоть до завязывания шнурков. В этом доме есть так же детская комната, способная воспроизводить любое желаемое место пребывания. Заканчивается все это тем, что сами родители стали жертвой этой комнаты, так как дети, как оказалось, очень часто представляли дикую Африку с хищными львами, пожирающими их родителей.