Бернхард Шталь. Предмет международной политики и ее изучение. Введение

Право на образование включает в себя право знакомиться с различными научными подходами, теориями и точками зрения. В условиях усиливающегося государственного контроля над производством знания, когда подавляются и стираются альтернативные научные перспективы, исследовательские методы и концепции, доступ к актуальному знанию оказывается под угрозой.

Цель проекта «Сноска» — сохранять и делиться актуальным научным знанием, которое не вписывается в официальную идеологию. Нам важно поддерживать независимые образовательные инициативы, исследовательниц и исследователей, преподавательниц и преподавателей, которые продолжают заниматься просветительской работой, несмотря на государственное давление и риски. Мы также хотим сделать поиск важных учебников, дидактических и методических материалов по самым разным темам легче и доступнее.

Первым текстом в коллекции «Сноски» станет перевод первой главы книги Бернарда Шталя «Как понять международную политику». «Введение в предмет международной политики и ее изучение» знакомит с базовыми понятиями и подходами к изучению международных отношений: что такое политика и чем она отличается от политологии как науки, какие существуют области и методы исследования в этой сфере, как формируются научные знания — от описания событий через анализ к теоретическим объяснениям. Текст также рассматривает ключевые концепции — войну и мир, структуры международных отношений, различные теоретические школы и уровни анализа.

Этот материал станет опорой для более глубокого понимания современных политических процессов и международных отношений.

Политика, политология и международная политика

- Политика, политология и международная политика

- Изучение международной политики

- a) Описание

- b) Анализ

- Пример анализа: война и мир

- Пример асимметричной войны: Вторая война во Вьетнаме (1963–73 гг.)

- c) Объяснение: теории

- d) Оценки, прогнозы и практические рекомендации

Политика — это выбор точек зрения и поиск компромиссов. Согласно распространенному определению Патцельта, политикой называется «деятельность, направленная на выработку и исполнение обязательных (т. е. имеющих «общеобязательный характер») правил и решений внутри сообществ и во взаимоотношениях между ними» (Patzelt 2013: 22). Иначе говоря, в политической сфере идёт постоянная борьба за определение и закрепление норм, действующих в той или иной политической системе. Причем общественно-политические дискуссии о различных понятиях (например, «война»), концепциях (например, «устойчивое развитие») и стратегиях (например, «стратегия интеграции балканских стран в ЕС») сами по себе еще не являются наукой. Соответственно, многие широко используемые политиками и журналистами выражения, такие как «террористическая группировка», «поток беженцев» или «миротворческая держава», — не являются научными терминами, по крайней мере до тех пор, пока они не будут включены в научный оборот в качестве специальных понятий. Таким образом, необходимо чётко разграничивать сферу политики, где используется политический язык, и сферу политологии, в которой используется язык науки.

Наука стремится выявлять закономерности в мире политики. Можно сравнить науку с игрой, подчиненной определенным правилам, в которой посредством публикаций и взаимной критики вырабатывается новое знание. Речь идет о получении обобщающих утверждений, которые будут считаться истинными вплоть до их опровержения. «Обобщающие утверждения» — это тезисы, распространяющиеся не только на конкретный случай, но и на более широкий контекст. Важную роль здесь играют публикации научных статей и книг, поскольку это единственный способ подвергнуть новые идеи критике и подтвердить их значимость. Конечно, мысли, высказанные в частной беседе, также могут оказаться оригинальными и умными, — однако не являясь частью научного процесса, они будут считаться ненаучными. Соответственно, цель политологии — восполнить основные пробелы в повседневных представлениях людей о политике. Эта задача постоянно усложняется по мере того, как сфера политики наполняется полуправдой, искажением фактов, ложью, дезинформацией, беспочвенными обвинениями и теориями заговора (см. стр. 10). Такого рода bullshitting (Frankfurt 2005) выходит далеко за рамки обычной пропаганды, которой занимаются политические акторы, подавая ту или иную информацию в выгодном для себя свете. Подчас становится невозможно отличить ложь от истины, а наука едва успевает анализировать поток необоснованных утверждений и искаженных фактов, распространяемых через социальные сети. В такой ситуации науке отводится особая роль фильтра и одновременно источника качественной аргументации для общества.

Нередко можно встретить пренебрежительное отношение к научному подходу, поскольку якобы «в реальной жизни всё иначе». Но откуда мы вообще получаем знания о том, как и почему что-либо функционирует в реальности? Не указывает ли многообразие практического опыта как раз на нехватку теоретических объяснений (Kant 1793)? Можно возразить, что многое мы узнаем именно от практикующих специалистов. Однако практические индивидуальные навыки или знания о функционировании различных организаций как раз не предусмотрены для широкого распространения. Такого рода знания используют для того, чтобы добиться, например, более высокой оплаты собственного труда или обеспечить своей организации конкурентные преимущества. Принципиальное отличие от знания, полученного в ходе научного процесса, заключается в том, что последнее предназначено для открытого, общедоступного распространения во имя развития познания для всего человечества в целом.

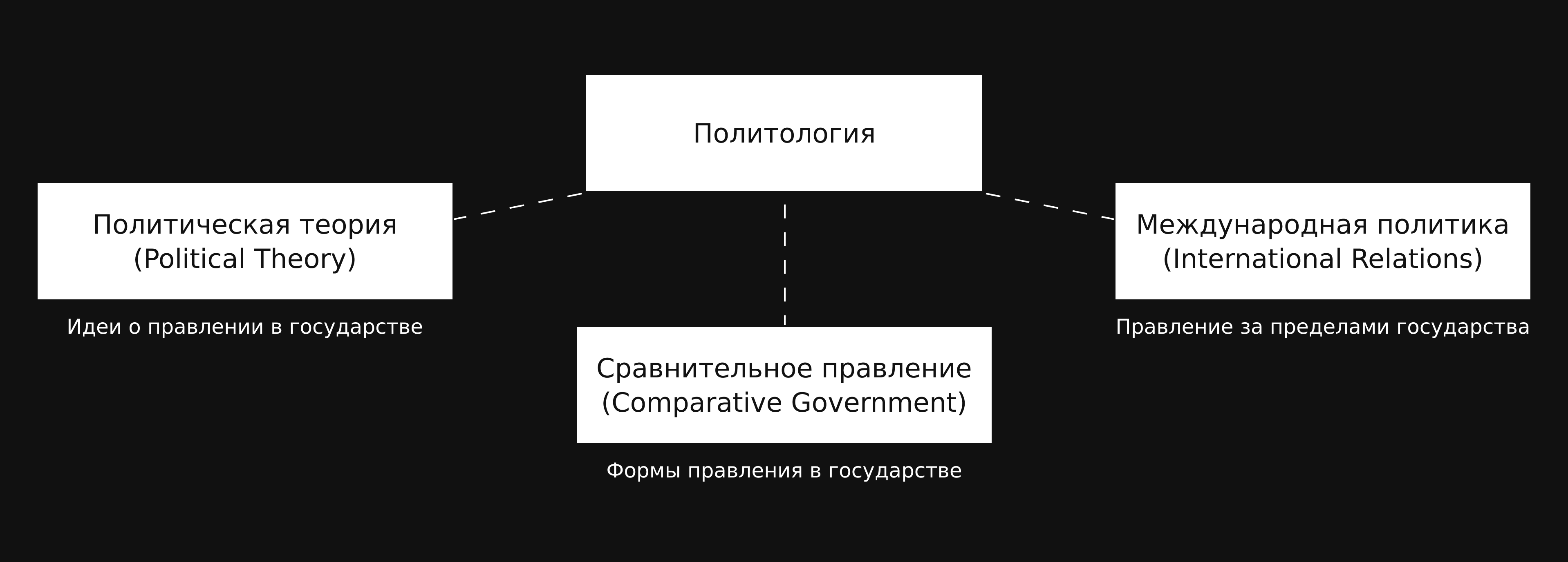

В политологии принято выделять три области:

Илл. 1: Области политологии

Все эти области пересекаются между собой. Например, когда при анализе политических трансформаций изучается переход от диктатуры к демократии, исследователи опираются как на теорию форм правления, так и на концепции демократии в рамках политической теории. В европейских исследованиях применяются и понятие о разделении властей из теории правления, и анализ внешней политики как одной из сфер международных отношений. Наконец, на пересечении мировой политики и политической теории сформировалось направление, посвященное анализу международного сообщества в рамках международной политической теории (International Political Theory, Joergensen 2010).

Международная политика включает в себя любые действия международных акторов, влияющие на вопросы безопасности, благосостояния и власти (Czempiel 2012: 6–7). Безопасность касается классического вопроса о войне и мире, включая такие аспекты как вооружение, разоружение и угрозы для международного сообщества. Благосостояние связано с понятиями бедности и богатства, аспектами глобального благополучия человечества (например, пригодный для жизни климат) и механизмами распределения товаров и услуг (например, рыночные принципы или государственные меры). Власть рассматривается в аспекте принятия политических решений и вопросов легитимности: кто правит, как правит и на каком основании?

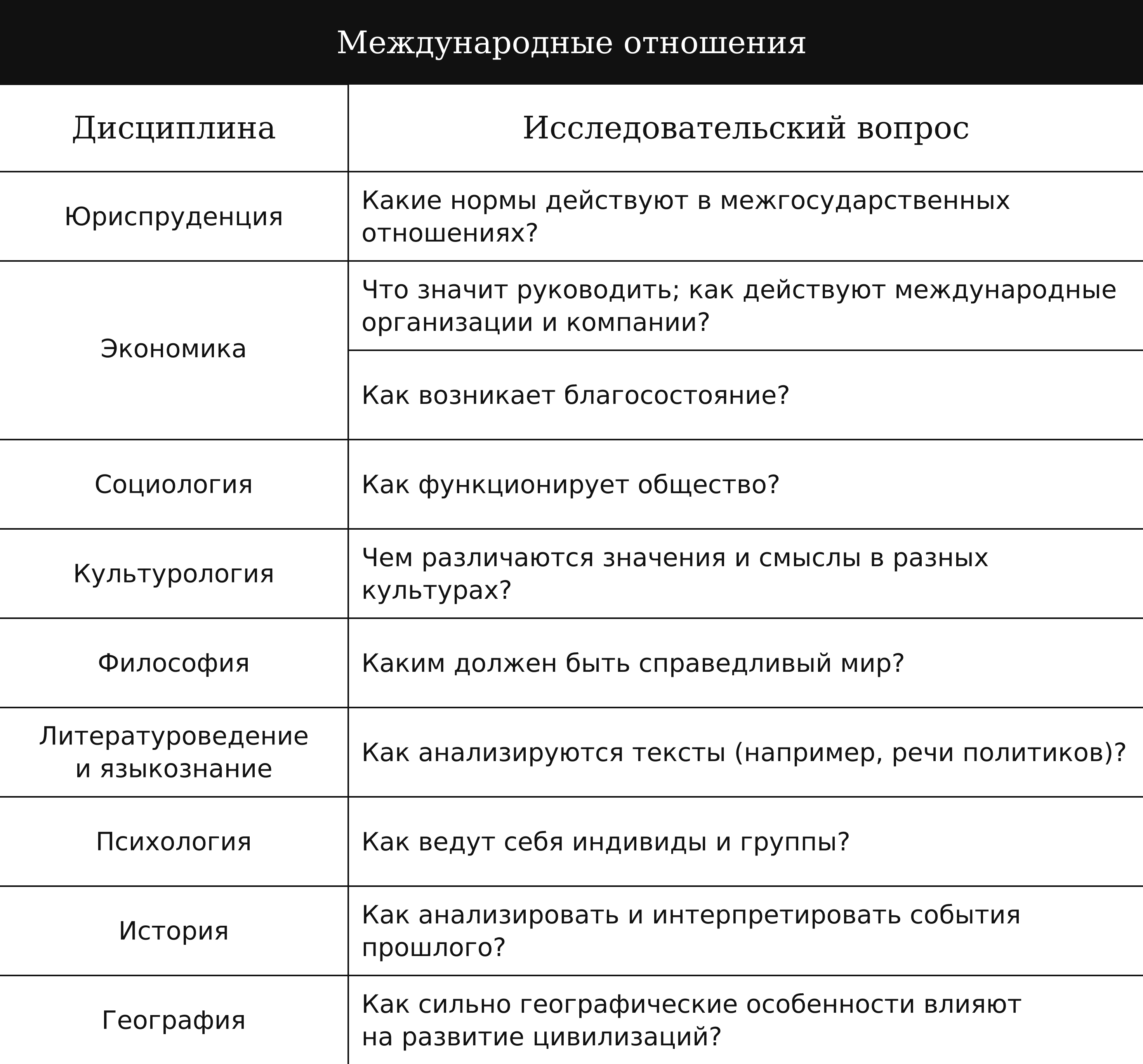

Международная политика (далее — МП) включает в себя различные предметы исследования в рамках международных отношений (например, «двусторонние германо-российские отношения»). Кроме того, существует термин «Международные отношения» (МО), обозначающий соответствующую научную дисциплину (например, «теории международных отношений»). Названия «глобальная политика» и «мировая политика», используемые для обозначения той же научной сферы, в целом совпадают по содержанию, но подразумевают более широкую перспективу, выходящую за рамки «между-народных», то есть межгосударственных связей. Кроме того, существует такое направление, как «изучение проблем мира и конфликтов» (Koppe 2010), исходящее при осмыслении глобальных проблем из того, что желаемым состоянием являются мирные отношения. И политология в целом, и МП в частности относятся к общественным наукам и естественным образом используют инструментарий и наработки смежных дисциплин.

Илл. 2: Смежные дисциплины МП

Изучение международной политики

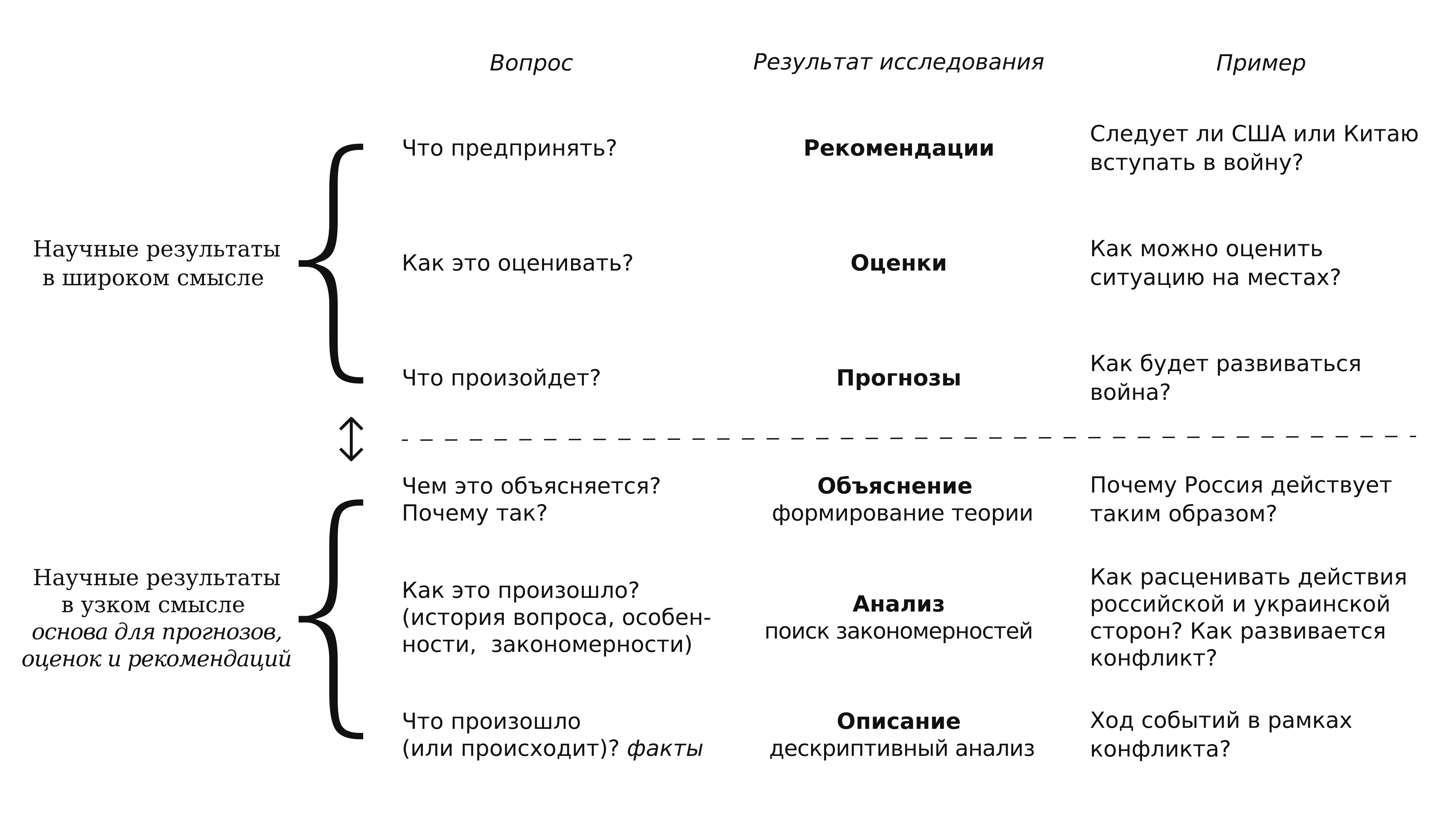

Каким образом можно изучать проблемы международных отношений, чтобы получать новые знания? Знания могут быть представлены в разной форме. Они появляются благодаря результатам научной деятельности, которые должны отвечать на различные исследовательские вопросы. Рассмотрим это на примере российско-украинского конфликта.

Илл. 3: Новые знания в международной политике

a) Описание

Производство знания начинается со сбора фактов в ходе наблюдений. В качестве «наблюдателей», как правило, выступают новостные агентства (Associated Press — AP, Reuters, Agence France-Presse — AFP, Deutsche Presseagentur — dpa), выпускающие новости благодаря своим корреспондентам и региональным представительствам. Далее часть новостей используется средствами массовой информации для создания более содержательных сообщений и репортажей. Такого рода описания отвечают на исследовательский вопрос «что произошло?» (или «что происходит?»). Новостную картину дня в целом отражают ежедневные газеты. На международных сюжетах специализируются наиболее крупные издания, такие как Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Le Monde, El País, Guardian, New York Times (NYT) и Neue Züricher Zeitung (NZZ). Дальнейший анализ новостей дают еженедельники — например, Die ZEIT и The Economist. Наконец, еще более насыщенные обобщения важнейших фактов за год или за всю историю конфликта публикуются в итоговых сборниках и тематических досье СМИ, а также в спецпроектах и на отдельных сайтах.

Описание событий воспринимается как нечто относительно простое, но именно на этом строится дальнейшее производство любых научных знаний: без исходных дескриптивных данных невозможны никакие аналитические отчеты, интерпретации и прогнозы. В то же время, хотя иностранные корреспонденты и считаются «соавторами внешней политики» (Hafez 2002: 181), именно в сфере описания международных отношений в СМИ наблюдаются симптомы кризиса.

Во-первых, СМИ в целом не слишком заинтересованы в освещении международных отношений, в связи с чем материалы о международных событиях приобретают «одомашненный» характер: home news abroad — это, например, выходящие в немецких газетах новости о визите канцлера Меркель в Китай, и соответственно foreign news at home — о визите президента Обамы в Германию (Hafez 2002: 135). Даже ведущие новостные издания, ссылаясь на отсутствие спроса, снижают количество материалов о международной политике, отдавая предпочтение местным и внутриполитическим новостям или информационно-развлекательным материалам. Определяющими факторами для целевой аудитории являются персонализация, релевантность, близость той или иной темы, поэтому репортажи о системных вопросах международных отношений дальнего зарубежья (far away countries of which we know little) отходят на второй план. А среди тех новостей из-за рубежа, которые все же появляются в западных СМИ, доминирует узкий круг тем (например, ближневосточный конфликт), в то время как ряд сюжетов остается вовсе без внимания (например, конфликты в Африке).

Во-вторых, независимые международные репортажи связаны с высокими расходами. В сочетании с низким спросом и конкуренцией со стороны Интернета это приводит к нехватке финансирования: новостные агентства и газеты отказываются от международных разделов, сокращают полосы или перепечатывают материалы других изданий.

В-третьих, с развитием социальных сетей (Twitter/X, TikTok, YouTube, а также блоги и пр.) комплексные описания уступают место разрозненным мнениям и сообщениям, основанным на субъективном опыте. Таким образом, разнообразие представленных точек зрения растет, но объем надежных фактических знаний в форме признанных всеми описаний — сокращается. Снижение интереса, проблемы с финансированием и повышенные риски, в том числе для военных корреспондентов, приводят к тому, что мы располагаем все меньшим количеством независимых знаний о происходящем в зонах военных конфликтов.

Это, в свою очередь, приводит к четвертому симптому кризиса: тесной связи международных репортажей с правительством. СМИ нередко сообщают именно о тех темах, которые обсуждает правительство, — а также вместе с правительством умалчивают о других, нежелательных происшествиях. Так, агрессивная коммуникационная стратегия администрации Дональда Трампа ясно показывает, насколько эффективно правительство может диктовать повестку в роли agenda-setter, подчиняя себе всю новостную картину дня. Кроме того, в новостях о важных международных событиях, например о массовых преступлениях, СМИ могут сохранять нейтралитет, предоставляя слово обеим сторонам конфликта. Возможно, одна из сторон утверждает бессмыслицу или попросту лжет, однако достоверно это известно не будет, поскольку репортеров на местах нет. В итоге реплики обеих сторон нередко остаются подвешенными в воздухе без каких-либо дополнительных комментариев.

Тем не менее и ежедневные, и тем более еженедельные газеты не ограничиваются одним лишь сообщением о событиях, стараясь упорядочить множество запутанных фактов в комментариях и эссе. Ведь простое описание без последующей редактуры, как в транскрипциях бесед или протоколах заседаний, — либо непрактично и воспринимается с трудом, либо вовсе невозможно, поскольку всегда приходится выбирать, что именно описывать, отвечая на вопрос: «Что из этого важно?».

b) Анализ

Структурирование и систематизация наблюдений осуществляются путем анализа. Наблюдения, полученные в сфере международных отношений, «разбираются на составные части», чтобы выявить типичные и наиболее существенные элементы. Анализировать корпус наблюдений можно с помощью разных подходов. При этом рекомендуется:

- корректно применять термины, имеющие научное определение (например, «конфликт» и «война», см. ниже);

- находить критерии, задающие рамки, контуры и направления описания (самый простой вариант — временные отрезки для ограничения описания, т. е. хронологический подход);

- определить международных акторов (например, ввести различие между государственными и негосударственными акторами) и отделить декларируемые, то есть озвученные акторами цели –от целей, которые приписываются им другими акторами;

- по возможности ввести типологию и категории (например, «демократия» и «диктатура»);

- применить какую-либо аналитическую модель. Модель — это упрощённое представление процесса, которое помогает выделять общие закономерности, выходящие за рамки частного случая. По своей функции модель подобна кулинарному рецепту: она показывает, как обычно получается тот или иной результат.

Анализ отвечает на исследовательские вопросы «что привело к данному событию?» и «что является существенным и типичным?». Данные вопросы занимают центральное место в процессе выработки нового знания в МП. Рассмотрим это подробнее на примере классической проблематики «война и мир».

Пример анализа: война и мир

Начнем с наблюдения напряженности между двумя государствами, что можно охарактеризовать как конфликт: «Конфликтом называется состояние или процесс нарастания критической напряженности, которая возникла в связи с несовместимыми тенденциями в одном из аспектов взаимодействия акторов и угрожает его организационному устройству или структуре» (Link 1979: 35). Когда данный процесс приводит к масштабному применению насилия, встает вопрос, война ли это. Ответ будет зависеть от определения понятия война:

- война есть продолжение дипломатии другими средствами

(v. Clausewitz 1832–1834) - война — это военный конфликт при участии как минимум одного государства, с числом погибших не менее 1000 человек

(Singer/Small 1972) - война — это попытка международных акторов добиться своих целей путем организованного применения военной силы

(Meyers 1994: 24)

В то время как для Клаузевица война является обычным средством государственной политики, в более современных трактовках значение имеют характер и масштаб действий. Во втором определении подчеркивается центральная роль государства, в связи с чем возникает вопрос, должны ли в вооруженной борьбе между сторонами гражданской войны обязательно участвовать государственные силы, чтобы такой конфликт считался войной. К тому же число погибших «не менее 1000 человек» представляется произвольным — и с этим связана проблема дифференциации понятий «война», «боевое столкновение» и «военный конфликт». В этом смысле третье определение, где упоминается «организованное применение военной силы», менее строгое и предусматривает некую связь между поведением субъекта международной политики и его целями. Однако какое бы из этих определений мы ни использовали, понятия «кибервойна» (cyber war), «война с терроризмом» (war on terror) или «торговые войны» (trade wars) не соответствуют указанным критериям и, следовательно, относятся не к научному, а к политическому дискурсу о войнах.

Какие формы войны можно выделить (вопрос о характерных чертах и типологии)? С одной стороны, по-прежнему наблюдаются войны между государствами — именно такие войны долгое время определяли развитие международного права и военной стратегии. Однако межгосударственные войны составляют лишь четверть современных военных конфликтов. Сильное регулирующее воздействие международных норм, таких как Устав ООН, позволяло предположить, что межгосударственные войны окончательно отошли в прошлое. Однако нападение России на Украину в 2022 году и нападение Израиля на Иран в 2025 году стали новыми примерами войн между государствами. В то же время три четверти военных конфликтов сегодня — это внутренние вооруженные конфликты: для современных международных отношений характерны гражданские и партизанские войны, войны за отделение и независимость. Такие войны обычно являются частью так называемых «конфликтов низкой интенсивности», т. е. тлеющих насильственных конфликтов, в которых теракты, беспорядки и репрессии время от времени перерастают в массовые акты насилия: «Из инструмента осуществления государственной политической воли и реализации государственных, политических, территориальных, экономических и идеологических интересов война становится формой частного присвоения дохода и накопления капитала, средством клиентелистского обеспечения власти и квазичастного захвата территорий» (Meyers 2016: 264).

С развитием информационных технологий в США и других западных странах началась «революция в военной области» (revolution in military affairs): дроны с дистанционным управлением, спутниковая разведка, компьютеризированные системы наведения действительно революционно сказались на ведении боевых действий и окончательно закрепили за США доминирующую роль в сфере военных технологий. Тем не менее повстанцы и мятежники в африканских и азиатских странах по-прежнему используют относительно простые виды оружия и преимущественно гражданские транспортные средства. Такое неравенство противников в вооружении, технике и методах ведения войны характерно для большинства современных военных конфликтов.

Пример асимметричной войны: Вторая война во Вьетнаме (1963–73 гг.)

В отношении военных средств и вооружения материальное неравенство во Вьетнаме было просто огромным. США задействовали полностью моторизованную армию, в то время как партизаны подчас использовали велосипеды для перевозки военного снаряжения через заросли тропы Хо Ши Мина. Воздушное пространство полностью контролировали американские вертолеты, истребители и бомбардировщики, в том числе B-52, способные нести ядерное оружие, а у побережья стояли авианосцы США. Против этих систем вооружения автоматы Калашникова, устаревшие зенитные орудия и патрульные катера были бессильны. Примеров такого рода было множество. Все они подтверждают одно: шанс устоять появляется у слабой стороны только в том случае, если она не будет вести войну теми методами, которыми сильная сторона владеет лучше. Генеральное сражение или гонка за аналогичным вооружением в неравных условиях приведут к верному поражению слабой стороны. И второго шанса в такой ситуации у нее не будет. (Greiner 2007: 45)

Понятие «мир» используется как противоположность «войне». Его наиболее краткое определение: мир — это отсутствие войны. Интуитивно понимая, что мир должен означать нечто большее, чем просто долгосрочное перемирие, Йохан Галтунг предложил более комплексное определение: мир — это «отсутствие структурного насилия». При этом структурное насилие трактуется как ущемление возможностей и структурное, систематическое угнетение людей (Galtung 1981: 12 и далее). Например, в странах Тропической Африки от СПИДа умирает гораздо больше людей, чем в Европейском союзе (ЕС). Это явный случай структурного насилия, и это означает, что ЕС не живет в мире с данным регионом. С одной стороны, данный вывод иллюстрирует всю строгость определения Галтунга, с другой стороны, это по-прежнему определение через отрицание — «негативный» мир как отсутствие чего-либо. «Позитивный» же мир помимо отсутствия насилия предполагает некие ценностные цели, такие как справедливость. Кроме того, такое понимание мира можно трактовать как процесс, например как «процесс трансформации, ведущий к ненасильственному разрешению конфликта» (Bonacker/Imbusch 2010: 138). Ещё один вариант — рассматривать мир как результат более цивилизованных международных отношений: чем больше существует международных институтов, норм и правил, тем более мирный характер приобретают отношения международных акторов. Наконец, можно связывать мир с демократизацией. Согласно теории демократического мира, страны с демократическим строем не воюют между собой. Отсюда вывод: укрепление демократии является политикой мира. Действительно, регионы с развитой институциональной структурой, демократической системой правления, ведущие активную торговлю друг с другом, — на протяжении нескольких десятилетий не знают войн. Летом 2016 года, после 50 лет противостояния, повстанцы из Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC) и правительство Колумбии заключили мирное соглашение, положив конец последнему насильственному конфликту в Западном полушарии. Таким «зонам мира» (zones of peace) — в Европейском союзе, в Северной и Южной Америке и в Океании — противопоставляются «зоны нестабильности» (zones of turmoil). (Singer/Wildavsky 1993)

Илл. 4: Регионы, масштабированные пропорционально числу погибших в войнах (1945–2000 гг.)

![Источник: Worldmapper. URL: http://www.worldmapper.org/display.php?selected=287 [дата обращения: 10.11.2016]](https://fastly.syg.ma/imgproxy/ZqHBIefEpBlixBjKPNSYTmKVV0OPyZSonzolPNFRNhw/rs:fit:::0/aHR0cHM6Ly9mYXN0bHkuc3lnLm1hL2F0dGFjaG1lbnRzLzMxMThmMmM2OGY2M2NmMDU3NjNiNTkzZDNlNTRiMzAwOWY0NzkyMjcvc3RvcmUvNTZhM2MwNTI4ZjE4YWFkZTU2MDhhNGRiZDJiMzU1ZDg5ZDRhMTJmNjI5ZDM0NTk5ZjM1OGM4ZTQ0YjZmL2ZpbGUuanBlZw)

[дата обращения: 10.11.2016]

Даже беглого взгляда на приведенную выше карту достаточно, чтобы заметить, что мир в данном вопросе разделен надвое, и это требует дальнейших объяснений: почему так сложилось?

c) Объяснение: теории

Анализ помогает упорядочить и систематизировать полученные из наблюдений знания, чтобы затем перейти к объяснениям. Объяснения являются ключевым элементом МО, поскольку дают возможность ответить на разные варианты вопроса «почему»: почему произошли определенные события? как можно объяснить те или иные явления в международных отношениях? как следует расценивать сложный комплекс политических контактов? Ответы на эти вопросы находятся в области теории, причем разные теории дают различные ответы.

Теоретическое знание формируется в результате абстрагированного и обобщающего рассмотрения и изучения наблюдений (Schimmelfennig 2017: 41). Исходя из различных определений (Blaikie 2010: 124 и далее) здесь подразумевается наиболее общая трактовка: в любой теории предпринимаются попытки ответить на вопросы «как» и «почему» путем систематического и целостного объяснения совокупности наблюдений. Благодаря теориям можно получать аналитический инструментарий для исследования, давать определения, делать общие выводы и связывать причины или мотивы с наблюдениями (Van Evera 1997: 7 и далее). В некоторых теориях выводы даже позволяют сформулировать механизм действия. Механизм действия описывает связь между двумя явлениями, одно из которых объясняет другое. Первое явление может быть обозначено как объясняющая переменная, независимый фактор, экспланас, мотив или входные данные, а второе — объясняемая переменная, зависимый фактор, экспланандум, результат, выходные или итоговые данные.

Теории заговора (conspiracy theories)

С развитием Интернета широкое распространение получили так называемые теории заговора. Несмотря на различия, все они приписывают ответственность за те или иные политические события неким закулисным темным силам. В роли темных сил могут выступать и финансовый капитал, и ЦРУ, и даже инопланетяне. При этом понятные и более очевидные наблюдения подменяются выборочными оценочными суждениями, которые часто противоречат фактам. В результате общепринятая интерпретация событий подвергается сомнению и переосмысливается на основе предположения о существовании темных сил. Например, господствует мнение, что ответственность за теракты 11 сентября несет террористическая сеть «Аль-Каида», но в теориях заговора используется выборочная информация, чтобы указать на связь Усамы Бен Ладена с ЦРУ (например, «по данным New York Times от 30.9.2001 члены семьи Бен Ладена были перевезены под защитой ФБР в Техас и через два дня получили разрешение покинуть США»). Из этого делается вывод: спецслужбы США инсценировали нападение 11 сентября, чтобы найти повод для вторжения в Ирак и уничтожения арабского мира. В условиях сложной и запутанной реальности конспирология является вполне рациональной попыткой объяснить необъяснимое, придать ему смысл и таким образом уменьшить чувство неуверенности и бессилия. Приведенный пример не соответствуют строгому научному определению теории, поскольку механизм действия с объясняющей переменной («темные силы») не поддается проверке. Однако такие нарративы вполне могут выполнять функцию теории в широком смысле: чтобы в игровой форме подвергать проверке достоверные знания. В таком случае даже к теории заговора должны применяться критерии правдоподобности и последовательности. Соответственно, в контексте приведенного выше примера, необходимо задать следующие вопросы: могла ли инсценировка терактов в ЦРУ оставаться незамеченной в течение длительного времени? И зачем понадобилось США, единственной мировой сверхдержаве, прибегать к столь трудоемкому способу оправдания военной операции в Ираке?

В дальнейших главах мы увидим, что теории могут предусматривать очень разные типы связи между явлениями. Если эта связь строгая — например, объясняющая переменная под названием «наращивание военного потенциала» всегда определяет объясняемое явление «война», — то речь идет о причинно-следственной связи: наращивание военного потенциала неизбежно ведет к войне. Однако связь может быть и менее строгой: наращивание военного потенциала означает лишь возможность войны, но не любое вооружение обязательно приводит к военному конфликту. В таком случае наращивание военного потенциала является необходимым, но недостаточным условием. Впрочем, переменные часто взаимосвязаны и требуют совместного рассмотрения. Так, сдержанную внешнюю политику Японии нельзя рассматривать в отрыве от того, что для японского общества в целом характерна сдержанность в вопросах внешней политики. Это пример «конститутивной» связи: определяющей чертой внешней политики Японии можно назвать ее миролюбие. Это не означает, что Япония никогда не прибегнет к войне — ведь указанная связь не является причинно-следственной. Речь только о том, что Япония предпочитает сравнительно мирные решения.

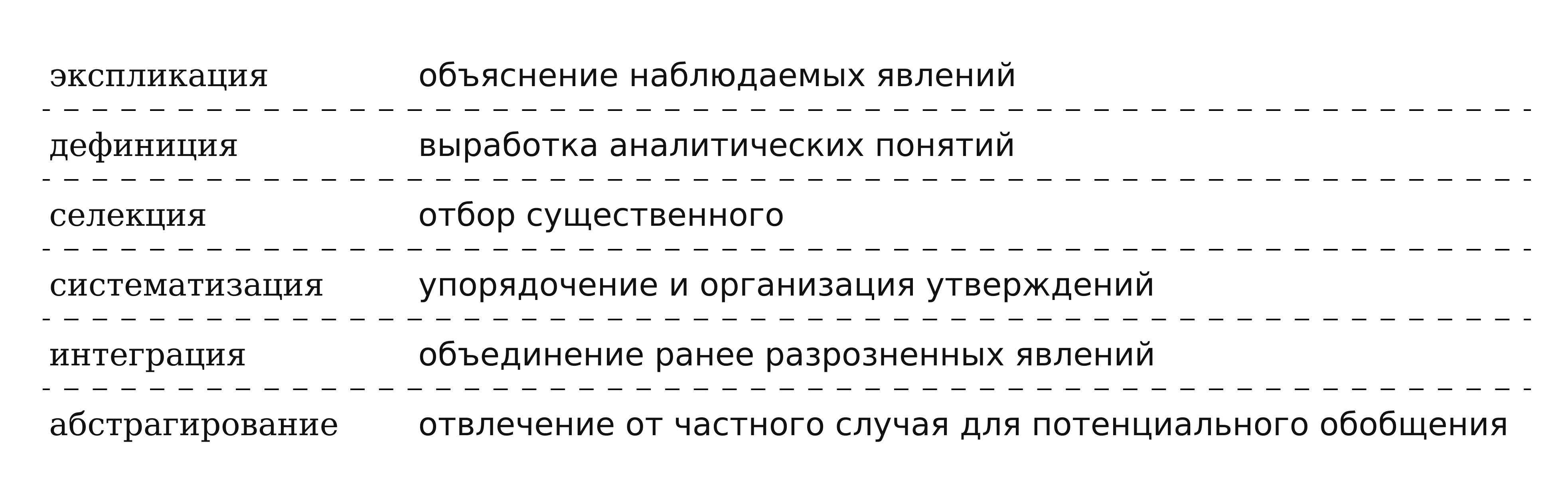

В чем состоит ценность теорий? В процессе научного познания теория может выполнять следующие функции (Schieder/Spindler 2010: 23 и далее):

Например, в рамках селекции и выработки аналитических понятий (дефиниции) теории могут по-разному определять политических акторов.

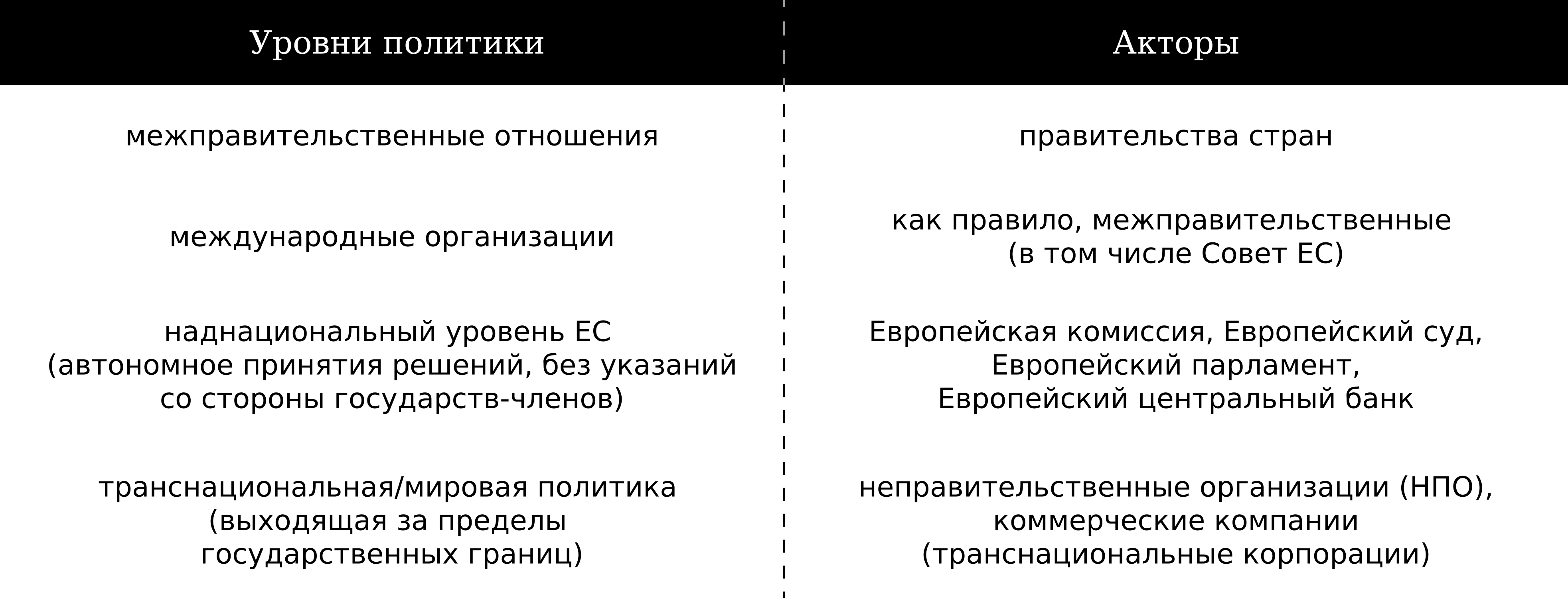

Илл. 5: Акторы международных отношений

Для различных сфер политики релевантны те или иные международные акторы: например, межправительственные связи обычно проявляются в международных переговорах, транснациональная политика затрагивает деятельность коммерческих компаний и НПО, а наднациональные акторы действуют на уровне ЕС. Однако наиболее важными субъектами международных отношений по-прежнему остаются государства. Исходя из политического потенциала их принято делить на следующие группы (Buzan 2004: 63–66): региональные державы (например, Индия, Бразилия) превосходят своих соседей по политическим и военным возможностям, благодаря чему способны оказывать на них влияние, а сверхдержавы могут действовать на мировом уровне (США). Промежуточное положение занимают великие державы (например, Россия, Германия, Франция и Китай), политическое и военное влияние которых распространяется за пределы одного региона.

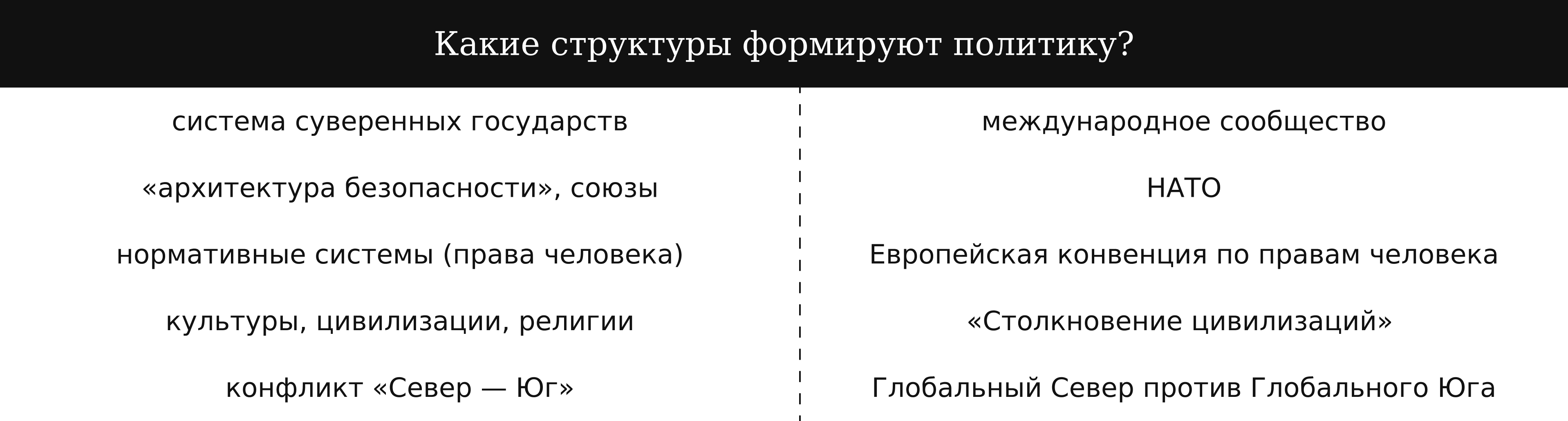

Теории различаются в своем видении релевантной структуры международных отношений (в этом проявляется систематизирующая функция теорий).

Илл. 6: Структуры международных отношений

Различные теории приписывают разное значение государству. Под государством понимается политически организованная общность, обладающая системой власти. Государство традиционно является важнейшим центром социальной власти, обеспечивающим внешнюю и внутреннюю безопасность. Представление о «международном сообществе», основу которого составляют нормально функционирующие государства, часто описывается термином Вестфальская система. Это название появилось в честь Вестфальского мира, заключенного после окончания Тридцатилетней войны в 1648 году, когда именно государства были признаны основными акторами международной политики. Тогда же произошло признание государственных границ и формального юридического равенства государств как высшей формы политической власти, не подчиняющейся никакой вышестоящей инстанции. Ключевым элементом данной системы является понятие «суверенитет»:

В политологии, теории государства и международном праве суверенитет рассматривается как право на власть, составляющее внутреннюю и внешнюю основу современного государства, а также как одно из важнейших обоснований монополии на власть. Соответственно, современное территориально определенное суверенное государство является по отношению к другим государствам независимым, принципиально равным и свободным субъектом, а также существенным актором международной системы.

(Seidelmann 2010: 961)

Государство и нация

Нация — это политическая общность, основанная на общих характеристиках. Эти характеристики могут быть этническими (язык, религия, происхождение, культура) или ценностными («свобода, равенство, братство»). Национализм — это распространенная в Европе идея, стремящаяся совместить такую политическую общность с государством и создать «национальное государство» (nation-state). Многие теории склонны переносить эту сугубо европейскую концепцию на неевропейский мир. Государства без нации (например, Малайзия и Руанда) порой прибегают к построению нации (nation-building), в то время как нации без государства борются за то, чтобы у них появилось свое государство (например, курды и палестинцы).

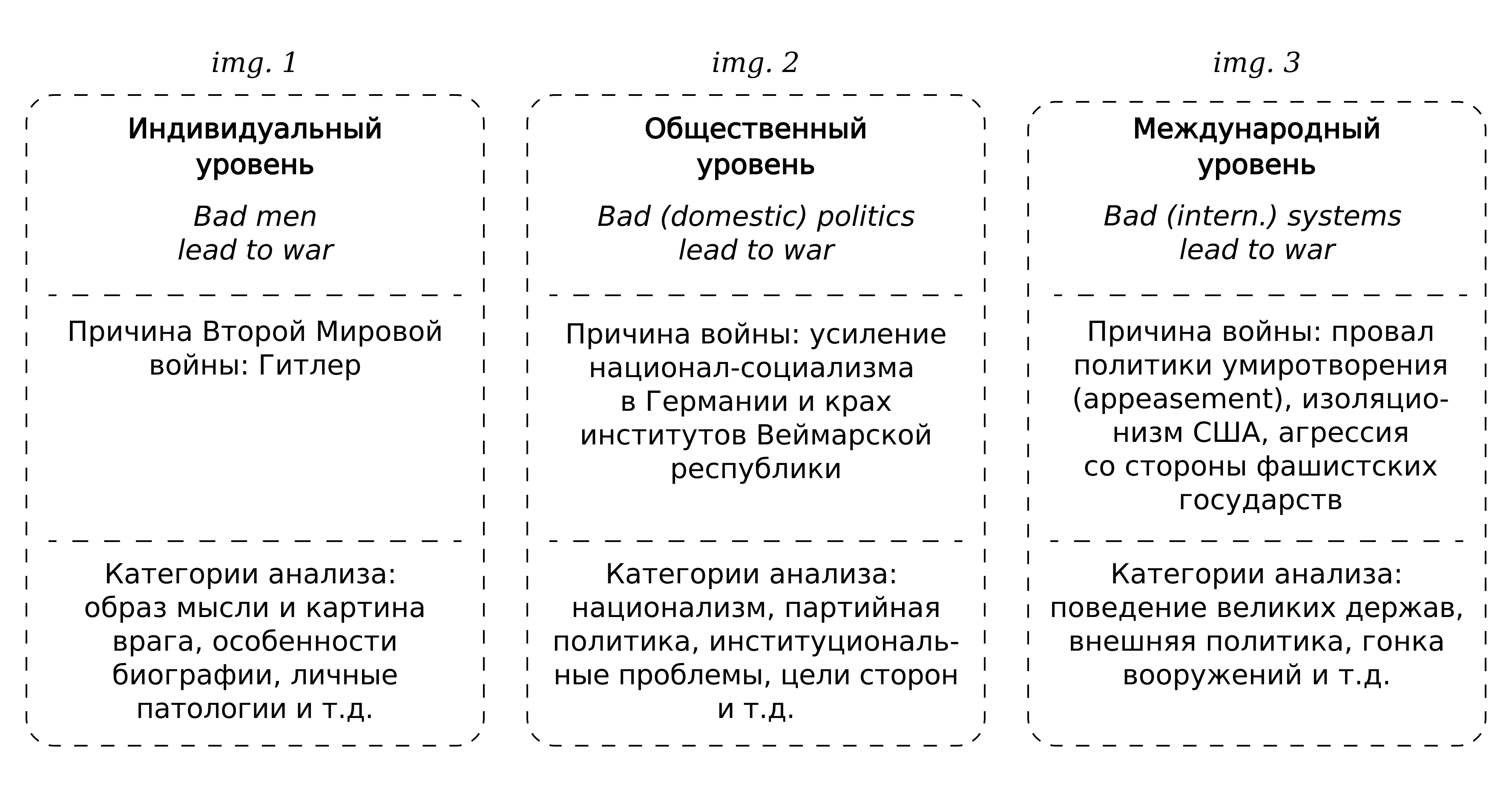

Теории различаются и по тому, как в них представлен тот или иной уровень анализа. Например, в рамках теории можно объединить причины войн в группы (в этом будет заключаться интеграционная функция теории).

Илл. 7: Уровни анализа на примере Второй мировой войны

С чего же начать анализ и объяснение феноменов международных отношений? Одну из первых попыток упорядочить разные подходы к анализу предпринял Кеннет Уолтц в своей книге Man, the State, and War (1959) (это пример селекции и систематизации). В качестве ориентира Уолтц выделил три уровня (levels of analysis), которые он обозначил как first, second и third image. Причины войны можно обнаружить на всех трёх уровнях. В современной научной литературе преобладают подходы второго уровня: так, ответственность за начало Второй мировой войны историки преимущественно возлагают на общественно-политическое развитие в Германской империи. Обобщая, можно сказать, что возникновение насильственного конфликта, как правило, объясняется социальными факторами (например, крахом государственных институтов). Однако в СМИ и политических дискуссиях преобладают объяснения, основанные на причинах первого уровня (например, манера управления главы государства) или третьего уровня (например, конкуренция между великими державами).

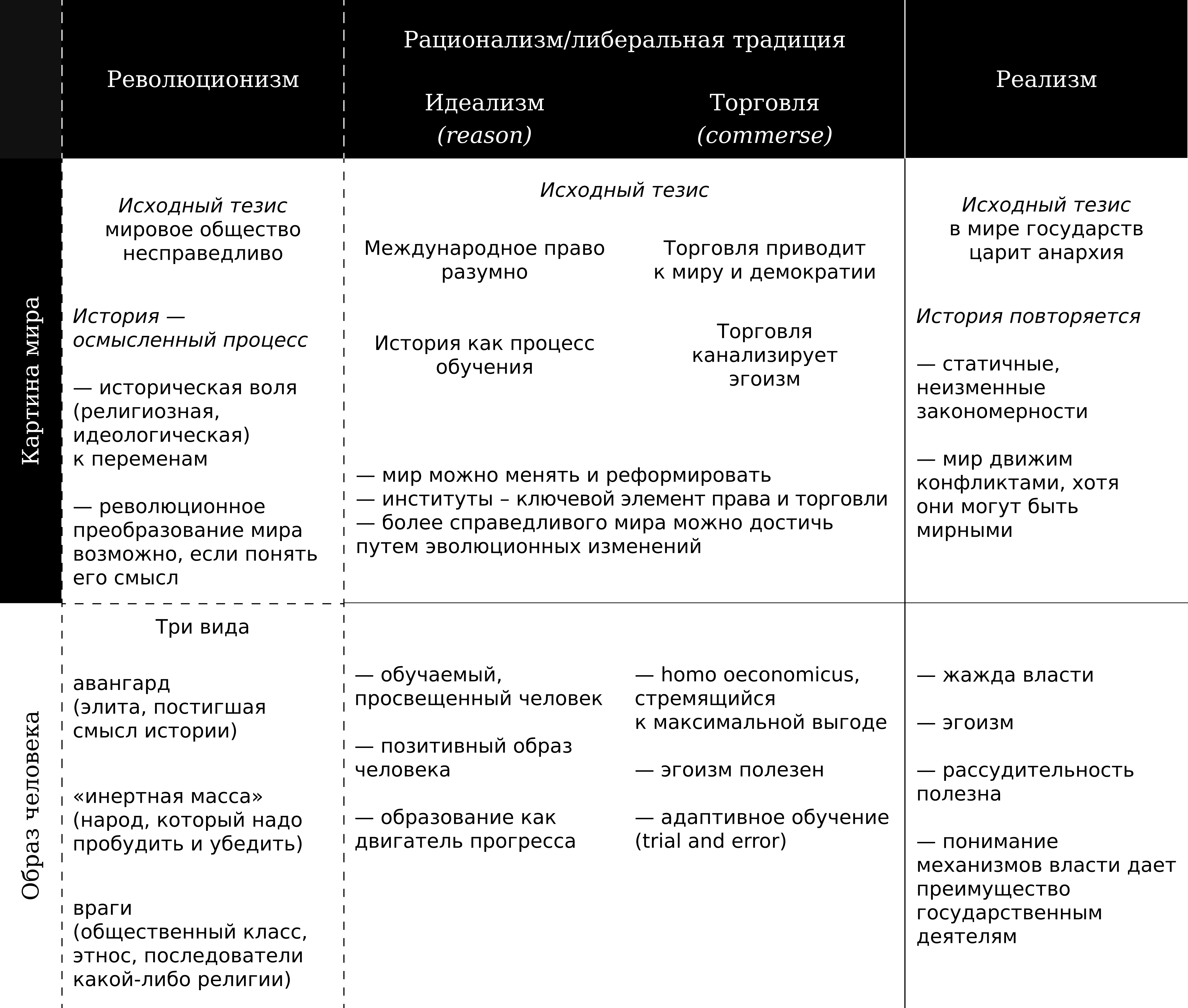

Теории можно группировать по общим критериям. Группа родственных теорий называется теоретической школой или традицией (это пример абстрагирования).

Илл. 8: Теоретические школы по Wight/Porter (1991)

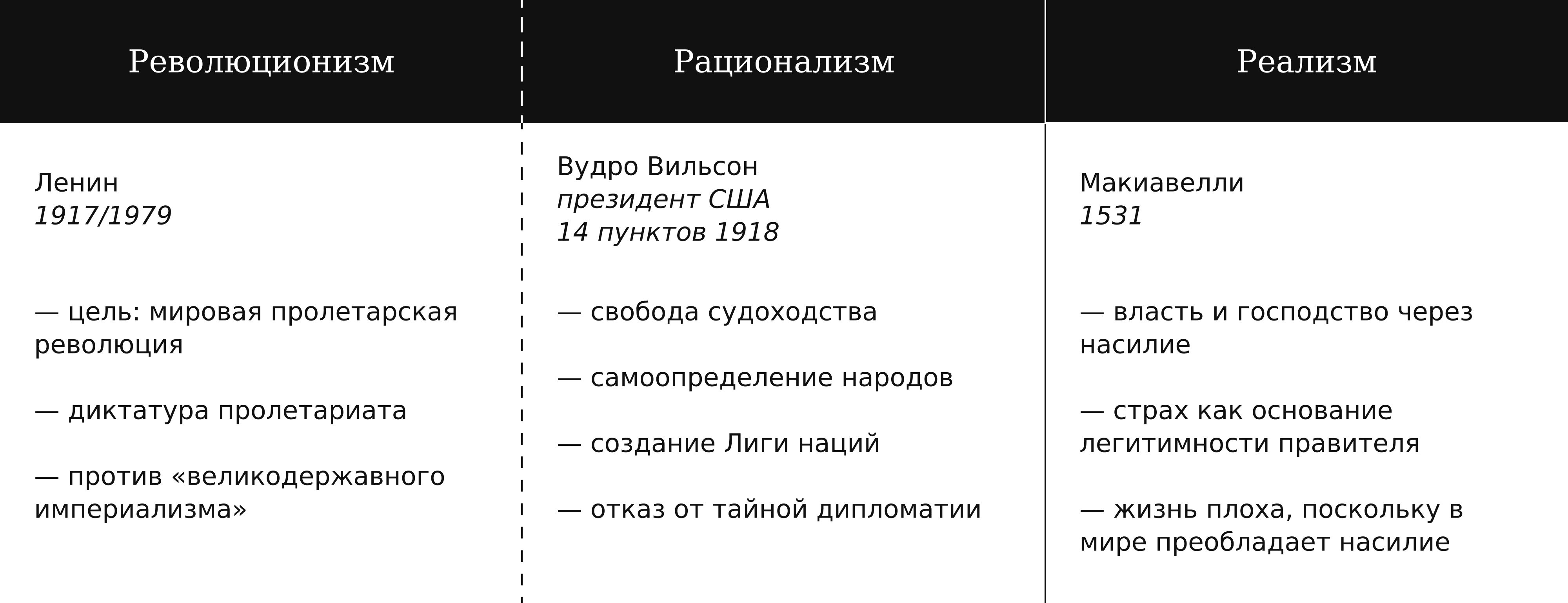

Wight/Porter (1991) выделяют три теоретические школы: революционизм, рационализм/либерализм и реализм. Каждая из них по-своему описывает картину мира и образ человека. На протяжении истории типичные представители этих теоретических школ встречаются как в политической теории, так и в практической политике.

Илл. 9: Представители теоретических школ

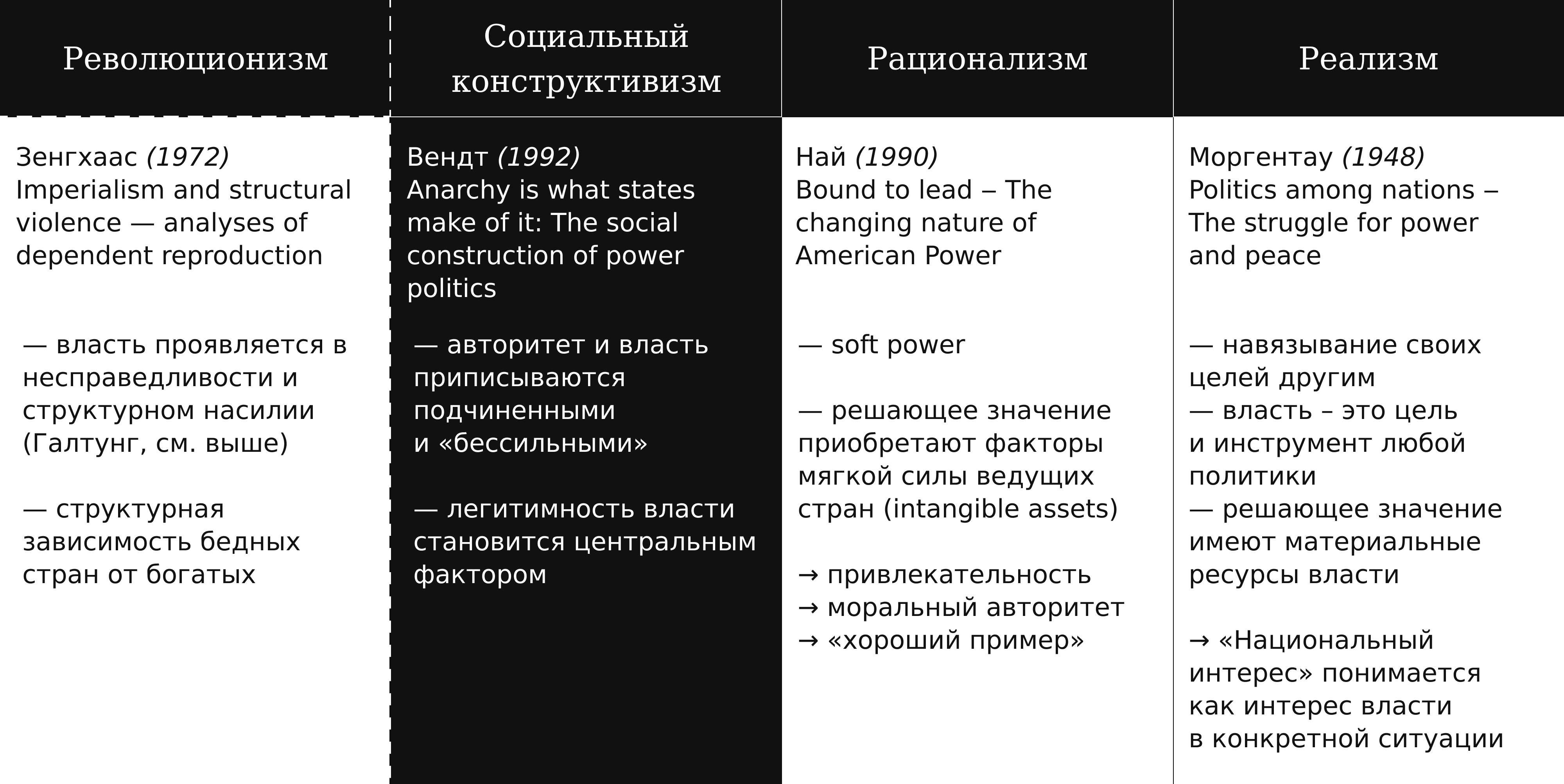

В 1990-е годы в полемике с этими тремя школами сформировалась еще одна: социальный конструктивизм. Здесь основную роль играют значения (смыслы) в мире идей, — в языке, знаках, социальных практиках и интерпретациях. В социальном конструктивизме картина мира не определяется раз и навсегда материальными вещами. Мировоззрение считается переменной величиной, а исследователи занимаются изучением его возникновения, изменения и интерпретаций. Поскольку значения меняются медленно, в краткосрочной перспективе мир воспринимается как статичный, но среднесрочные и долгосрочные изменения идей, идеологий, мировоззрений и идентичностей являются центральными вопросами социального конструктивизма. Отправной точкой для исследований в данной традиции является человек как участник коммуникации и интерпретации (homo sociologicus), который в ходе интерпретации материального мира адаптируется к правилам того или иного сообщества (logic of appropriateness).

Различия между теоретическими школами можно продемонстрировать на примере трактовки понятия «власть», одного из ключевых в политологии.

Илл. 10: Понятие «власть» в четырех теоретических школах

Спектр исследуемых вопросов и развитие теории МО определяются доминирующим положением западных, прежде всего американских исследователей. Соответственно, в центре внимания теоретических разработок находятся проблемы западного мира (ср. Ling 2014). В то время как по ряду научных вопросов (например, о господствующей роли США в мире) публикаций очень много, в других сферах теоретических работ не хватает (например, по вопросам внешней политики африканских государств). Это усугубляется тем, что наука подвержена влиянию модных тенденций: СМИ подхватывают определенные темы, фонды выделяют на них гранты, а исследовательские институты отвечают на этот спрос, например, набором в аспирантуру по соответствующему направлению. В результате по данному вопросу появляется больше диссертаций и статей. В целом, в связи со стремительными изменениями в политике и множеством наблюдаемых событий мы вынуждены констатировать наличие целого ряда пробелов в исследованиях, поэтому в сфере МО у нас меньше достоверных знаний, чем в области форм правления или политической теории.

Где найти информацию о теоретических исследованиях МО? Диссертации публикуются в основном в специализированных издательствах. Те же издательства выпускают научные журналы, посвященные различным теоретическим аспектам, школам, дисциплинам, тематике и методологии. Некоторые из них приведены ниже.

Издательства (международные): Sage, Tayler & Francis, University Presses, Lynne Rienner, Palgrave Macmillan, De Gruyter Brill, Springer и пр.

Журналы (неполный перечень): International Organization, International Security, Survival, Foreign Policy Analysis, World Politics, European Journal of International Relations, Millenium, European Foreign Affairs Review, Cooperation and Conflict, Zeitschrift für Internationale Beziehungen (ZIB), Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, Politique Etrangère, The International Spectator, и пр.

Понимание различий между вышеупомянутыми теоретическими школами необходимо для успешного изучения международной политики. В том числе потому, что разные формы практического знания, такие как прогнозы, оценки и рекомендации, нуждаются в надежном объяснении, а значит, должны быть подкреплены теорией. Не зная, почему что-то происходит, невозможно сделать обоснованные прогнозы, дать понятные оценки и выработать адекватные рекомендации.

Пример

Без знаний о метеорологии прогноз погоды будет ненаучным. Утверждение «Сегодня что-то слишком холодно для этого времени года» и рекомендация «Если пойдешь на улицу после обеда, не забудь зонт» невозможны без теоретических знаний (полученных в виде прогноза погоды). Это, конечно, не означает, что прогноз погоды не может ошибаться, и не отменяет того, что некоторые люди точно предчувствуют погоду. Но предчувствия — это лишь индивидуальное мнение, которое не поддается обобщению, не имеет подробного объяснения и надежного обоснования, а значит, не является научным.

d) Оценки, прогнозы и практические рекомендации

Оценки обычно встречаются в форме экспертных комментариев в прессе, ток-шоу, социальных сетях или блогах. Иногда эссе политологов или теоретиков, содержащие яркие оценки тех или иных событий, публикуются в научных журналах (Foreign Policy, Foreign Affairs, E-IR). Обычно в таких текстах нет явного описания авторской теории или «картины мира». Теоретическое обоснование подчас приходится реконструировать по выбору лексики и мировоззренческой оптике спикера или автора текста. Эти параметры зачастую «выдают» имплицитно используемую теорию. От наличия у применяемой теории претензии на нормативность будет зависеть качество оценок: теории, не претендующие на то, чтобы быть нормой, вовсе не предусматривают оценок либо ограничиваются функциональными суждениями, в то время как теории с выраженной нормативностью позволяют формулировать сильные и содержательных оценки.

Прогнозы и практические рекомендации обычно разрабатываются исследовательскими или аналитическими центрами (thinktanks). В таких публикациях, как правило, содержится информативный анализ ситуации. Однако авторы аналитических материалов нередко избегают ссылок на теоретические обоснования. Таким образом, эти публикации представляют из себя насыщенное фактами мнение авторов или институтов, не поддающееся какому-либо обобщению. Поскольку долгое время доминирующей теоретической школой был реализм, такие исследования, якобы без привязки к конкретной теории, на деле нередко оказываются анализом по всем канонам реализма. Одним из признаков этого является частое упоминание аналитических терминов, используемых в реалистической традиции, например, «национальные интересы», «геополитика» или «усиление власти».

Исследовательские институты (неполный перечень)

США: International Crisis Group, Brookings Institute, RAND Corporation, American Enterprise Institute, Heritage Foundation, etc.

Великобритания: Chatham House, Center for Defence and International Security Studies, Foreign Policy Center

Франция: Institut Français des Relations Internationales (IFRI), Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Institut Robert Schumann

Германия: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung (PRIF), Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Institut für europäische Politik (IEP)

Кроме того, в большинстве стран аналитические центры тесно связаны с правительством. В результате они часто перенимают правительственную повестку и в своих рекомендациях ограничиваются «политически возможными» мерами.

По вышеуказанным причинам многие социологи не считают, что прогнозы, оценки и рекомендации, обладают научной ценностью. В то же время, например, в США или в сфере политики развития, люди нередко переходят с должности в политической сфере на работу в аналитических центрах и университетах, что говорит в пользу того, чтобы рассматривать эти три вида знания как научные результаты МП «в широком смысле».

В предыдущих абзацах подчеркивалась значимость разработки научных теорий. Действительно, теории, отвечающие на вопрос «почему», являются центральным элементом МО. Вместе с тем все вышеперечисленные результаты научной деятельности выполняют важные функции и вносят вклад в формировании ценных знаний о международных отношениях.

Глоссарий

Политика, политология, наука

Международные отношения (предмет исследования)

Международные отношения (дисциплина МО)

Международная политика

Межправительственная политика

Транснациональная политика

Наднациональная политика

Государство, нация, суверенитет, Вестфальская система

Региональная держава, великая держава, сверхдержава

Конфликт, low intensity conflict, асимметричные конфликты/войны

Теории заговора, bullshitting

Война, формы войны, мир, структурное насилие, новая война

zones of peace — zones of turmoil

Описание, анализ, объяснение, теория, функции теории, теоретическая школа

Уровни анализа (levels of analysis: first, second, third image)

Теоретические школы: реализм, либерализм, революционизм и социальный конструктивизм

Рекомендуемое введение в МП

Krell, G., & Schlotter, P. (2018). Weltbilder und Weltordnung: Einführung in die Theorie der Internationalen Beziehungen [Worldviews and world order: An introduction to international relations theory]. Nomos.

Рекомендуемое введение в теории МП

Joergensen, K. E. (2010). International relations theory: A new introduction (Chapter “Why theorize International Relations, ” pp. 6–32). Palgrave Macmillan.

Рекомендуемый текст по истории мировой политики после 1989 года

Wirsching, A. (2012). Der Preis der Freiheit: Geschichte Europas in unserer Zeit [The price of freedom: A history of Europe in our time]. Beck.

Список использованной литературы

Arquilla, J., & Ronfeldt, D. (1993). Cyberwar is coming! Comparative Strategy, 12(2), 141–165.

Blaikie, N. (2010). Designing social research: The logic of anticipation. Polity Press.

Bonacker, T., & Imbusch, P. (2010). Zentrale Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung: Konflikt, Gewalt, Krieg, Frieden [Central concepts of peace and conflict studies: Conflict, violence, war, peace]. In P. Imboden & R. Zoll (Eds.), Friedens- und Konfliktforschung (Vol. 1, 5th ed., VS Verlag, pp. 67–178).

Buzan, B. (2004). The United States and the great powers: World politics in the 21st century. Cambridge University Press, pp. 46–79.

Clausewitz, C. von. (1832–1834). Vom Kriege [On war] (Vols. 1–3). Dümmler.

Czempiel, E.-O. (2012). Internationale Beziehungen: Begriff, Gegenstand und Forschungsabsicht [International relations: Concept, subject, and research intent]. In M. Staack (Ed.), Einführung in die Internationale Politik: Studienbuch (5th ed., Oldenbourg Verlag, pp. 2–30).

Frankfurt, H. G. (2005). On bullshit. Princeton University Press.

Galtung, J. (1981). Strukturelle Gewalt: Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung [Structural violence: Contributions to peace and conflict research]. Rororo.

Greiner, B. (2007). Krieg ohne Fronten: Die USA in Vietnam [War without fronts: The USA in Vietnam]. Hamburger Edition.

Hafez, K. (2002). Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung. Bd. 1: Theoretische Grundlagen [The political dimension of foreign reporting. Vol. 1: Theoretical foundations]. Nomos.

Kant, I. (1793). Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis [On the common saying: That may be correct in theory, but it is of no use in practice]. Berlinische Monatsschrift (September 1793), pp. 201–284. Retrieved 31.01.2020, from http://www.zeno.org/nid/2000919195X

Koppe, K. (2010). Zur Geschichte der Friedensforschung [On the history of peace research]. In P. Imboden & R. Zoll (Eds.), Friedens- und Konfliktforschung (Vol. 1, 5th ed., VS Verlag, pp. 17–66).

Lenin, W. I. (1917/1979). Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus [Imperialism, the highest stage of capitalism]. Dietz.

Ling, L. H. M. (2014). The Dao of world politics: Towards a post-Westphalian, wordlist international relations. The New International Relations Series: Routledge.

Link, W. (1979). Überlegungen zum Begriff Konflikt in den internationalen Beziehungen — Versuch der Begriffsklärung [Reflections on the concept of conflict in international relations — An attempt at conceptual clarification]. Politische Vierteljahresschrift, 20(1), 33–50.

Machiavelli, N. (1531/2008). Der Fürst [The Prince]. Inselverlag.

Meyers, R. (1994). Begriff und Probleme des Friedens [The concept and problems of peace]. Leske + Budrich.

Meyers, R. (2016). Stichwort „Krieg” [Entry “war”]. In W. Woyke & J. Varwick (Eds.), Handwörterbuch internationale Politik (13. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage) [Dictionary of International Politics (13th revised and updated ed.)]. Bundeszentrale für Politische Bildung (Vol. 1713).

Morgenthau, H. J. (1948). Politics among nations: The struggle for power and peace. Alfred A. Knopf.

Nye, J. S. (1990). Bound to lead: The changing nature of American power. Basic Books.

Patzelt, W. (2013). Einführung in die Politikwissenschaft: Grundriss des Faches und studiumbegleitende Orientierung [Introduction to political science: Outline of the field and study guidance]. Wissenschaftsverlag Richard Rothe.

Schieder, S., & Spindler, M. (2010). Theorien der internationalen Beziehungen (3. überarbeitete und aktualisierte Auflage) [Theories of international relations (3rd revised and updated ed.)]. Verlag Barbara Budrich.

Schimmelfennig, F. (2017). Internationale Politik [International politics]. Schöningh.

Seidelmann, R. (2010). Stichwort „Souveränität” [Entry “sovereignty”]. In D. Nohlen & R.-O. Schultze (Eds.), Lexikon der Politikwissenschaft: Theorien, Methoden, Begriffe [Dictionary of Political Science: Theories, Methods, Concepts] (pp. 961–963). C. H. Beck.

Senghaas, D. (1972). Imperialismus und strukturelle Gewalt: Analysen über abhängige Reproduktion [Imperialism and structural violence: Analyses of dependent reproduction]. Suhrkamp.

Singer, J. D., & Small, M. (1972). The wages of war, 1816–1965: A statistical handbook. Wiley.

Singer, M., & Wildavsky, A. B. (1993). The real world order: Zones of turmoil. Chatham House Publishers.

Van Evera, S. (1997). Guide to methods for students of political science. Ithaca.

Waltz, K. (1959). Man, the state and war: A theoretical analysis. Columbia University Press.

Wight, M. (1991). The three traditions of international theory. In G. Wight & B. Porter (Eds.), International theory: The three traditions (pp. 7–24). Leicester University Press.

Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. International Organization, 46(2), 391–425.

Wilson, W. (1918). Address to Congress on January, 8, 1918. Retrieved 31.01.2020 from: https://www.ourdocuments.gov/doc_large_image.php?doc=62; English summary: https://history.state.gov/milestones/1914-1920/fourteen-points