Крэйг Оуэнс. Аллегорический импульс: к теории постмодернизма. Часть 1

Spectate публикует перевод эссе американского критика, главного редактора журнала «Искусство в Америке» Крэйга Оуэнса «Аллегорический импульс: К теории постмодернизма», опубликованного в журнале October весной 1980 года. Перевод осуществлен с любезного разрешения представителей МАММ (оригинальный текст). Над первой частью перевода работали Илья Дейкун, Андрей Дружаев, Екатерина Тараненка и Мария Королева.

I.

Ибо невозвратимый образ прошлого

грозит исчезнуть с каждым настоящим,

которое не осознает своей связи с ним.

«Историко‐философские тезисы» Вальтер Беньямин

В рецензии на собрание сочинений Роберта Смитсона, опубликованной в этом журнале осенью 1979 года, я предположил, что гений Смитсона, причастный к исчезновению эстетической традиции, которую он представлял себе более или менее порушенной, был аллегорическим[1]. Приписывать современному искусству аллегорический вектор значит заходить на запретную территорию, так как аллегорию клеймят эстетическим отклонением, антитезой искусства, в течение почти двух веков. Кроче[2] в своей «Эстетике» обращается к ней, как к «науке или искусству, рядящемуся в науку». Борхес однажды назвал ее «эстетической ошибкой». Оставаясь одним из самых аллегорических современных писателей, Борхес, однако, рассматривает аллегорию, как устаревший, исчерпанный прием, предмет исторического, но никак не критического интереса. По‐видимому, для него аллегория представляет собой расстояние между настоящим и невозвратным прошлым:

«Я знаю, что когда‐то аллегорическое искусство волновало сердца…теперь же оставляет холодными. Более того, кажется надуманным и пустым. Ни Данте, воспевший историю своей любви в Vita nuova, ни римлянин Боэций, творивший в павийской башне, в тени, которую отбрасывал меч его палача, свой труд De consolatione, не поняли бы нашей скуки. Чем же объяснить такое противоречие, если только заранее не считать истиной тезис об изменчивости вкусов, который как раз и следует доказать?»[3]

Это заявление вдвойне парадоксально, так как противоречит не только аллегорической природе прозы самого Борхеса, оно также отрицает то, что наиболее присуще аллегории: способность спасти от исторического забытья то, чему угрожает исчезновение. Аллегория изначально возникла в ответ на подобное чувство отдаления от традиции; на протяжении всего своего существования она действует в разрыве между настоящим и прошлым, которое без аллегорической реинтерпретации могло быть оставлено за скобками. Убеждение в отдаленности прошлого и желание возвратить его в настоящее являются двумя наиболее фундаментальными импульсами. Они объясняют роль аллегории в психоаналитическом сеансе, а также её значение для Вальтера Беньямина, единственного критика XX века, который отнесся к этому явлению без предубеждений, по‐философски[4]. Но они не объясняют, почему эстетический потенциал аллегории кажется давно исчерпанным, не позволяют нам найти исторический разрыв, где она погрузилась в пучины истории.

Исследование истоков современного отношения к аллегории может показаться «надуманной и пустой» темой, если бы некий импульс, несомненно, аллегорический не начал проявляться в различных аспектах современной культуры: например, в воскрешении Беньямина или в «Страхе Влияния» Харольда Блума. Аллегория также обнаруживается в исторических реконструкциях, характеризующих архитектурные практики сегодня, и в переосмыслении большей части недавнего дискурса по истории искусств: например, Ти Джей Кларк признает живопись середины XIX века политической «аллегорией». В дальнейшем, я хочу рассмотреть это повторное возникновение через призму его влияния на практики и критику визуальных искусств. Здесь, как всегда, есть важные прецеденты, с которыми нужно считаться: Дюшан определил «одномоментное состояние покоя» и «сверхбыструю выдержку», то есть, фотографические аспекты[5] «Большого Стекла» как «аллегорическое явление». Аллегория — это также название одного из наиболее амбициозных комбинированных полотен Раушенберга 50‐х годов. Однако необходимо отложить рассмотрение таких работ, так как их важность станет очевидной только после того, как факт подавления аллегории современной теорией будет полностью признан.

Чтобы признать аллегорию в ее современных проявлениях, мы сначала зададимся вопросом, чем она является и что представляет, так как аллегория — отношение в той же мере, что и техника, восприятие или процедура. Давайте на этом этапе скажем, что аллегория появляется, когда один текст дублируется другим: например, Ветхий Завет становится аллегорическим при его чтении, как прообраз Нового Завета. Это предварительное описание, не являющееся определением, объясняет происхождение аллегории от комментариев и толкований, как и до сих пор прослеживающееся родство с ними. По замечанию Нортропа Фрая, аллегорическая работа стремится предписать направление собственного комментария. Этот метатекстуальный аспект подразумевают каждый раз, когда атакуют аллегорию как интерпретацию, приложенную к произведению постфактум, как риторический орнамент, виньетку. Однако, как утверждает Фрай: «настоящая аллегория — это структурный элемент в литературе, она органична ей, и не может быть добавлена посредством одной лишь критической интерпретации» [6]. Таким образом, в аллегорической структуре один текст читается сквозь другой, какой бы фрагментарной, прерывистой и хаотичной ни была их связь. Таким образом, парадигма аллегорической работы — это палимпсест (Прочтение борхесовского аллегоризма можно начать, с этой точки зрения, с «Пьера Менара, автора Дон Кихота», или некоторых из «Хроник Бустоса Домека», где текст становится собственным комментарием).

Рассматриваемая таким образом аллегория становится моделью любого комментария, любой критики до тех пор, пока они занимаются переписыванием изначального текста в отношении фигурального значения. Тем не менее меня интересует, что происходит, когда эти отношения возникают внутри произведений искусства при описании их структуры. Аллегорическая изобразительность — это присвоенная изобразительность, аллегорист не изобретает изображения, но конфискует их, претендует на культурно значимое, выступая его интерпретатором. И в его руках изображение становится чем‐то другим (allos = иной + agoreuei = сказать). Он не восстанавливает первоначальное значение, которое могло быть утеряно или затемнено; аллегория — не герменевтика. Он скорее добавляет другое значение к изображению. И если он добавляет, то делает это, чтобы аллегорическое значение стало заменой, вытеснило предшествующее. Поэтому аллегория не только является объектом порицания, но также и источником теоретической значимости.

Теперь мы можем наметить первую связку между аллегорией и современным искусством: она возникает с присвоением изображений в работах Троя Браунтуха, Шерри Левин, Роберта Лонго — художников, генерирующих изображения посредством воспроизводства других изображений. Присвоенные образы могут быть стоп‐кадрами из фильмов, фотографиями, рисунками, часто они сами являются репродукциями. Несмотря на это, манипуляции, которым эти художники подвергают эти изображения, очищают их от их коннотаций, значений и правомочной претензии на смысл. Например, после увеличения Браунтухом, рисунки Гитлера и жертв концентрационных лагерей, выставленные без пометок, становятся совершенно непроницаемыми:

«Каждая операция, которой Браунтух подвергает эти картинки, представляет длительность очарованного, растерянного взгляда, желание заставить раскрыть секреты, но в результате картинки становятся все более картинными, чтобы зафиксировать в элегантном объекте нашу дистанцию с создавшей эти изображения историей. Эта дистанция и есть значение этих изображений[7]».

Взгляд Браунтуха, таким образом, является меланхолическим взглядом, который Беньямин идентифицировал с аллегорическим темпераментом:

«Если предмет становится под взглядом меланхолии аллегоричным, если она превращает его в источник жизни, если он остается мертвым, но обеспеченным принадлежностью к вечности, то он оказывается полностью отданным на милость аллегористу. Это значит, с этого момента он совсем не в состоянии излучать какое‐либо значение, какой‐либо смысл; от значения ему достанется только то, чем его наделит аллегорист. Он вкладывает смысл внутрь предмета и опускает его вниз: это обстоятельство носит не психологический, а онтологический характер»[8].

Изображения Браунтуха одновременно предлагают и откладывают обещание смысла, они подстрекают и фрустрируют наше желание, чтобы изображение было полностью адекватно буквальному значению. В результате они кажутся странным образом незавершенными, — фрагментами или руинами, которые должны быть расшифрованы.

Аллегория постоянно тянется к фрагментарному, неидеальному, неполному, ее предрасположенность наиболее полно выражается в руинах, которые Беньямин назвал аллегорической эмблемой par excellence. Здесь труды человека снова поглощает ландшафт; руины являются для истории необратимым процессом распада и разложения, прогрессирующим дистанцированием от истоков:

«В аллегории faсies hippocratica (“Маска Гиппократа» — лицо отмеченное смертью, ред.) история простирается перед взором зрителя как окаменевший доисторический ландшафт. Все несвоевременное, мучительное, неудачное, присущее истории изначально, складывается в черты некоего лица — вернее, черепа. И поскольку он лишен всякой «символической” свободы выражения, всякой классическоой гармонии образа, всего человеческого, — в этом самом упадочном его природном облике весомым вопросом загадки звучит не только природа человеческого бытия вообще, но и биографическая историчность отдельного человека. Здесь сердцевина аллегорического взгляда…» [9]

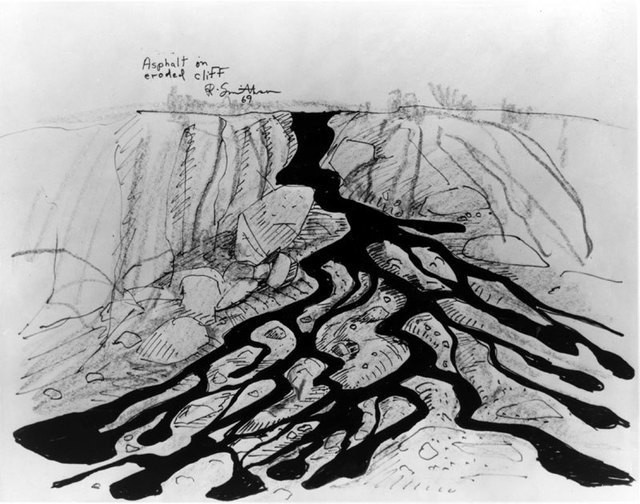

С аллегорическим культом руин возникает вторая связка между аллегорией и современным искусством: в сайт‐специфичности работы появляются, чтобы физически соединиться со своим антуражем, слиться с тем пространством, где мы их находим. Сайт‐специфичные работы часто вдохновлены доисторической монументальностью; Стоунхендж и линии Наска берутся как прототипы. Их «содержание» часто мистическое, как в Спиральной дамбе, форма которой проистекает из местного мифа о водовороте на дне Большого Соленого озера. Смитсон объясняет тенденцию прочитывать места не только в смысле топографических особенностей, но и в смысле психологических резонансов. Произведение и место, таким образом, находятся в диалектических отношениях. (Когда сайт‐специфичная работа задумывается в рамках восстановления земли и помещается в заброшенной шахте или карьере, тогда ее защитно‐восстановительный мотив становится самоочевидным).

Сайт‐специфичные работы скоротечны, будучи установленными в определенных местах на ограниченный период времени; их скоротечность представляет собой меру их детальности. Впрочем, их редко демонтируют, просто оставляют на милость природы; Смитсон последовательно признает частью своих работ силы, которые их разъедают и в конечном счёте возвращают природе. В этом случае, сайт‐специфичное произведение становится символом недолговечности, иллюзорности любого феномена; это memento mori двадцатого века. Из‐за своей недолговечности произведения зачастую сохраняются только на фотографиях. Это ключевое открытие, поскольку оно выявляет аллегорический потенциал фотографии. «Постижение бренности вещей и стремление спасти их для вечности представляют собой один из сильнейших мотивов аллегории»[10]. И фотографии, могли бы мы добавить. Как и аллегорическое искусство фотография могла бы изображать наше желание остановить текучесть, эфемерность в неподвижном стабилизирующем образе. В фотографиях Атже (Эжен Атже, ред.) и Уокера Эванса, в той мере, в какой они сознательно сохраняют то, чему грозит опасность исчезновения, это желание становится изображаемым. Если же их фотографии аллегоричны, то потому, что они предлагают только фрагмент, утверждая собственный побочный характер и неполноту[11].

По этой причине мы должны быть подготовлены к столкновению с аллегорическим мотивом в фотомонтаже, ведь «общей практикой» для аллегории является то, что она, «не имея твердого представления о цели, постоянно нагромождает осколки»[12]. Этот метод построения побудил Ангуса Флетчера к сравнению аллегорической структуры с неврозом навязчивости[13]; а навязчивость работ Сола Левитта или, скажем, Ханны Дарбовен предполагают, что они соответствуют границам аллегорического. Мы находим третью связь между аллегорией и современным искусством: в стратегиях накопления, когда паратаксическая работа образовывается путем простого размещения «одной вещи за другой» — Lever Карла Андре или Primary Accumulation Триши Браун. Одним из условий аллегорического произведения является математическая прогрессия:

«Если математик видит числа 1, 3, 6, 11, 20, он узнает, что «значение» данной прогрессии может быть переведено в алгебраическую формулу: X + 2x, с определенными ограничениями для X. То, что является случайной последовательностью для профана, для математика обретает значение. Стоит обратить внимание, что прогрессия может бесконечно продолжаться, что также соответствует состоянию почти любой аллегории. Аллегории не имеют собственных «органических» ограничений в величине. Многие не закончены, к примеру «Замок» и «Процесс» Кафки»[14].

Аллегория по отношению к себе является проекцией структуры как последовательности, пространственной и темпоральной, или пространственно‐темпоральной; результат, однако не подвижен, а статичен, ритуален, однообразен. Таким образом, аллегория является олицетворением контрнарратива, поскольку она останавливает нарратив, заменяя принцип синтагматической дизъюнкции на диегетическую (внутри самой работы, ред.) комбинацию. Аллегория привносит вертикальное или парадигматическое прочтение аналогий вместо горизонтальной или синтагматической цепочки событий. Произведения Андре, Браун, Левитта, Дарбовен и прочих, сами по себе вовлечены в овнешнение логической операции, ее проекции как пространственно‐временного опыта, требуют анализа в терминах аллегории.

Проекция структуры как последовательности риторически напоминает, что аллегория обычно определяется как единичная метафора, введенная в непрерывную серию. Если данное определение переформулировать в терминах структурализма, то аллегория раскрывается как распространение метафорической оси языка к своему метонимическому измерению. Роман Якобсон определял эту проекцию метафоры к метонимии «поэтической функцией», продолжая связывать метафору с поэзией и романтизмом, а метонимию с прозой и реализмом. Однако аллегория включает и метафору, и метонимию; по этой причине она имеет тенденцию «пересекать и стягивать все стилистические категоризации, будучи равным образом возможной в поэзии и прозе, способной к преображению объективного натурализма в самый субъективный экспрессионизм или самого строгого реализма в сюрреалистически орнаментальное барокко»[15] . Это кричащее неуважение к эстетическим категориям нигде так не очевидно, как во взаимодействии, которое аллегория предполагает между визуальным и вербальным: слова в ней относятся к чисто визуальному феномену, в то время как визуальные образы представляются сценарием для расшифровки. Об этом аспекте аллегории говорит Шопенгауэр в следующем отрывке:

«Например, если в душе человека прочно и глубоко укоренилось желание славы и он к тому же смотрит на нее как на свое законное достояние, которым он не пользуется лишь временно, пока еще не представил документов на право владения, и если он увидит пред собою гения славы с его лавровыми венцами, то вся душа его придет в волнение и сила его пробудится к деятельности; но с ним произошло бы то же самое, если бы он внезапно увидел на стене крупную и отчетливую надпись: слава»[16].

Кроме того, это может напомнить лингвистическую самонадеянность концептуальных художников Роберта Барри и Лоуренса Вейнера, чьи произведения воспринимались как большие понятные буквы на стене, что на самом деле открывает пиктограмматическую природу аллегорической работы. В аллегории образ — это иероглиф; аллегория — это ребус, письмо, составленное из конкретных образов[17] . Таким образом, мы должны искать аллегорию в тех современных произведениях, которые умышленно следуют дискурсивной модели: в «Ребусе» Раушенберга или серии Твомбли по мотивам аллегорического поэта Спенсера.

Подобная путаница вербального и визуального является одним из аспектов безнадежного аллегорического смешения всех эстетических медиумов и стилистических категорий (безнадежного, исходя из разделения эстетического поля на эссенциалистские области). Аллегорическое произведение синтетично; оно пересекает эстетические барьеры. Размытие жанров, предвиденное Дюшаном, появляется вновь в гибридизации, в эклектичных произведениях, которые нарочито объединяют предшествующие художественные медиумы.

Апроприация, сайт‐специфичность, непостоянство, накопление, дискурсивность, гибридизация — эти разнообразные стратегии характеризуют бо́льшую часть искусства сегодня и отделяют его от модернистских предшественников. Эти стратегии образуют целое, когда их рассматривают в отношении к аллегории, полагая, что искусство постмодернизма может быть идентифицировано с единым ясным импульсом, который критика не способна учесть, пока она продолжает считать аллегорию эстетической ошибкой. А значит, мы вынуждены вернуться к нашему изначальному вопросу: когда аллегория была впервые осуждена и на каком основании?

Критический запрет на аллегорию — это наследие романтической теории искусства, которая была некритически воспринята модернизмом. Аллегории двадцатого века — например, Кафки или самого Борхеса — редко называют аллегориями, скорее притчами и баснями; к середине девятнадцатого века Эдгар Аллан По — который сам был не чужд аллегории — уже мог обвинять Готорна (Натаниэль Готорн — американский писатель, ред.) в «аллегоризации», то есть в механическом присоединении моралей к совершенно невинным историям. История модернистской живописи началась с Мане, а не Курбе, который настаивал на «реальных аллегориях» в живописи. Даже самые близкие ему современники (Прудон и Шанфлери) были озадачены его одержимостью аллегорией; они настаивали на том, что можно быть либо реалистом, либо аллегористом, что, по их мнению, значило быть либо модернистом, либо историцистом.

Именно связь с исторической живописью привела аллегорию в визуальных искусствах к закату. После Великой французской революции она была взята на вооружение историцизмом, чтобы постоянно производить изображения настоящего в образах классического прошлого. Это отношение выражалось не только поверхностно, в деталях костюма и физиогномии, но и конструктивно, через радикальное насыщение сюжета картины, доходящее до одного эмблематического момента — знаменательно, что Барт называет его иероглифом[18] — в котором прошлое, настоящее и будущее, являясь историческим значением изображенного действия, могут быть прочитаны. Это, конечно, доктрина самого насыщенного событиями момента, которая стала господствующей в художественной практике на протяжении первой половины девятнадцатого века. Синтагматические или сюжетные ассоциации были сокращены для того, чтобы принудить к вертикальному прочтению (аллегорических) отсылок. События были изъяты из континуума, а история могла быть восстановлена только благодаря «тигриному прыжку в прошлое» Беньямина:

«Так, для Робеспьера Древний Рим был прошлое, заряженное актуальным настоящим, прошлое, которое он вырывал из исторического континуума. Французская революция понимала себя как возвращение Рима. Она цитировала Древний Рим так же, как мода цитирует одеяния прошлого. У моды чутье на актуальность, где бы та ни пряталась в гуще былого. Мода — тигриный прыжок в прошлое»[19].

Хотя для Бодлера это аллегорическое слияние современности и античной классики обладало немалым теоретическим значением, отношение авангарда, который появился в середине века в атмосфере, пропитанной историцизмом, было наиболее лаконично выражено Прудоном в критике «Леониде при Фермопилах» Давида:

«Можно ли сказать, что на этой великой картине мы должны видеть не Леонида со спартанцами или персов с римлянами, но сам энтузиазм 1792 года, который был перед глазами художника, и Французскую республику, исключенную из Коалиции. Но к чему эта аллегория? Что было нужды проходить Фермопилы и возвращаться на двадцать три века назад, чтобы тронуть сердца современных французов? Разве нет у нас своей истории и своих побед?»[20]

К тому времени, когда Курбе пытался спасти аллегорию для современности, между ними уже пролегала пропасть, и аллегория, понимаемая как антитеза модернистскому кредо «идти в ногу со временем», была осуждена, как и историческая живопись, на маргинальное историческое существование.

Бодлер, однако, с чьим именем больше всего ассоциируется этот девиз, никогда не браковал аллегорию; в первом опубликованном тексте «Салон 1845 года» он защищает ее от нападок «экспертов» из прессы: «Как внушить им, что аллегория — один из прекраснейших родов искусства?»[21] Одобрение им аллегории только кажется чем‐то парадоксальным, поскольку связь между античностью и современностью — это основа его теории модернистского искусства, а аллегория — ее форма. Жюль Леметр в 1895 году писал, что «специфическая черта Бодлера» заключается в том, чтобы «постоянно соединять два противоположных вида реакций <…>, можно сказать, одну прошлую и одну современную»; Клодель отмечал, что поэт сочетает стиль Расина с манерой журналистов времен Второй Империи[22] . Теоретические основания этого слияния настоящего и прошлого можно проследить в главе «О героизме в современной жизни» из «Салона 1846 года», а также в тексте «Поэт современной жизни», где современность, согласно Бодлеру, «составляет переходную, текучую, случайную сторону искусства; вечное и неизменное определяет другую его сторону»[23]. Если художник эпохи модерна был обязан концентрироваться на эфемерном, то именно потому, что оно эфемерно, то есть оно может исчезнуть без следа. Бодлер понимал модернистское искусство по меньшей мере как спасение современности для вечности.

В «Париже времен Второй Империи у Бодлера» Беньямин подчеркивает этот аспект проекта Бодлера, сравнивая его с монументальным трудом Максима Дюкана «Париж, его органы, отправления и жизнь во второй половине XIX века» (знаменательно, что сегодня Дюкан знаменит благодаря фотографиям руин):

«Путешественник, побывавший в восточных странах, знакомый с пустыней и хорошо знающий, что она лишь пыль мертвых, вдруг задумался о том, что этот город, чью суматошную жизнь он наблюдал, мог погибнуть так же, как погибли многие столицы. Он подумал о том, как было бы интересно прочесть точное описание Афин времен Перикла, Карфагена времен Барки, Александрии времен Птолемея и Рима времен Цезаря… Его посетило вдохновение и вместе с ним выдающаяся идея написать книгу о Париже, ту что древние летописцы не смогли написать о своих городах»[24].

По Беньямину, Бодлер поддается тому же импульсу, что объясняет его влечение к аллегорическим гравюрам Парижа Шарля Мериона, который «сделал видимым античный облик города, не тронув ни единого булыжника его мостовых»[25]. С точки зрения Мериона, аллегория родилась из желания прошлого оставить о себе память, соединив в себе древнее и современное. Так, надпись на отреставрированном Пон‐Неф превратилась в Memento mori[26].

Главное откровение Беньямина, что «Талант Бодлера, питающийся меланхолией, — талант аллегорический»[27], фактически помещает аллегорический импульс у истоков модернизма, предлагая ранее исключенную возможность альтернативного прочтения модернистских произведений, такое прочтение, где аллегорическое измерение будет полностью обнаружено. Манипуляции Мане с историческими источниками, например, немыслимы вне аллегории; разве не было прежде всего аллегорическим жестом воспроизвести в 1871 году «Мертвого Тореадора» как раненного Коммунара или перенести стрелков из «Расстрела императора Максимилиана» на Парижские баррикады? Разве коллаж или манипуляция и последующая трансформация особо значимых фрагментов изображения не используют атомизацию, дизъюнктивный принцип, лежащий в основе аллегории? Эти примеры предполагают, что на практике модернизм и аллегория не противоположны, а аллегорический импульс подавлялся только в теории. Таким образом, именно к теории мы должны вернуться, если хотим уловить подлинный смысл недавнего возвращения аллегории.

II.

В начале «Истока художественного творения» Хайдеггер вводит два термина, задающие «концептуальную рамку, в которую эстетическая мысль конвенционально помещает произведение искусства:

«Конечно, художественное творение есть изготовленная вещь, но оно говорит еще нечто иное по сравнению с тем, что есть сама по себе вещь, — allo agoreuei. Художественное творение все открыто возвещает об ином, оно есть откровение иного: творение есть аллегория. С вещью, сделанной и изготовленной, в художественном творении совмещено и сведено воедино еще нечто иное. А сводить воедино — по‐гречески sumballein. Творение есть символ»[28].

Вменяя аллегорическое измерение каждому произведению искусства, философ повторяет, регулярно критикуемую ошибку генерализации понятия «аллегория» до тех пор пока , она не становится бессмысленной. Однако в этом отрывке Хайдеггер цитирует литании философской эстетики только для того, чтобы приготовить нас к их исчезновению. Дело в иронии, которая сама по себе регулярно используется в форме аллегорического; слова могут быть использованы, чтобы означать противоположное себе, это, собственно, фундаментальное аллегорическое восприятие.

Аллегория и символ, как и все концептуальные пары, — термины далекие от равноценного соответствия. В современной эстетике аллегория часто подчинена символу, репрезентирующему предположительно неразрывное единство формы и содержания, которое характеризует произведение искусства как чистое присутствие. Это определение произведения искусства как наполненного информацией материала старокак сама эстетика, возвращается к жизни с осознанием обновленной необходимости романтической теорией искусств, где это понятие было основой для философского осуждения аллегории. Согласно Кольриджу, «Символическое, возможно, не может быть лучше отделено от Аллегорического, как только в качестве части того, чье целое оно отражает»[29].

Символ есть синекдоха, часть, репрезентирующая целое. Такое определение возможно, если только отношения между целым и его частями поняты конкретным образом. Такова теория причинности в выразительности, анализируемая Альтюссером в книге «Читать „Капитал“»:

«[Лейбницианский концепт выразительности] в принципе предполагает, что целое может быть редуцировано к внутренней сущности, элементы целого тогда не более чем феноменальные формы выразительности, внутренний принцип сущности, представленный в каждой точке целого так, чтобы в каждый момент можно было написать следующее уравнение: такой и такой элемент… = сущность целого. Эта модель позволяет помыслить продуктивность целого в каждом его элементе, но если эта категория — внутренняя сущность/внешний феномен — была применима, где угодно и в любой момент к каждому феномену, поставленному под сомнение, это предполагало бы, что целое обладает определенной природой, в частности природой «спиритуального» целого, где каждый элемент выразим во всей полноте как «часть всеобщего»»[30].

Экспрессивная теория символа Кольриджа — репрезентативное единство «внутренней сущности» и видимой выразительности, которые оказываются идентичными. Ибо сущность есть не что иное, как элемент целого, который был принят за сущность. Теория выразительности закольцовывается, стремясь выразить продуктивность целого в его конститутивных элементах, но эти элементы влияют на целое, позволяя понять последнее в терминах «сущности». По Кольриджу, символ есть только та часть целого, к которому оно может быть сведено. Символ не репрезентируют сущность, он есть сущность.

На основе этой идентификации, символ становится эмблемой художественной интуиции: «первостепенную важность для нашего предмета представляет то, что последнее (аллегория) не может быть сказано иначе, чем сознательно, тогда как в том, что касается предыдущего (символа), истина может быть представлена в бессознательной работе писательского ума, при создании символа»[31]. Символ, мотивированный знак, представляет языковую мотивацию саму по себе. По этой причине Соссюр заменил «Знак» на «Символ», потому что последний «всегда не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым»[32]. Если символ — мотивированный знак, то аллегория, взятая как антитеза, идентифицируется с областью произвольного, условного, необязательного.

Такое объединение символа с эстетической интуицией, аллегории с конвенцией некритически унаследовано современной эстетикой. Так Кроче в «Эстетике» пишет:

«Если символ рассматривается, как нечто неотделимое от художественной интуиции, то он является синонимом самой интуиции, носящей идеальный характер. Искусство не обнаруживает двойственной сущности, у него только одна основа; все в нем символично, так как все идеально. Если же символ рассматривается, как нечто отделимое от интуиции, если возможно с одной стороны дать выражение символу, а с другой — символизируемой вещи, то этим вводится интеллектуалистическое заблуждение: такой мнимый символ представляет собою наложение отвлеченного понятия, есть аллегория, — наука или искусство, подражающее науке. Но нужно быть справедливым и по отношению к аллегорическому. В некоторых случаях оно бывает совершенно безвредно. Когда поэма “Освобожденный Иерусалим" была написана, ее стали выдавать за аллегорию; когда был создан «Адонис» Марино, поэт сладострастья измыслил, будто бы это произведение было написано для того, чтобы показывать, как «неумеренное наслаждение кончается страданием»; сделав статую красивой женщины, скульптор может прицепить к ней записку и объявить, что его статуя представляет собою Милосердие или Добро.Такая аллегоричность, присоединяемая к законченному произведению post festum, не изменяет самого произведения. Что же такое она собою представляет? — Она представляет собою выражение, внешним образом присоединенное к другому выражению»[33].

Во имя «Справедливости», чтобы сохранить интуитивный характер каждого произведения искусства, содержащего аллегорическое, аллегория принята за дополнение, «выражение, внешним образом присоединенное к другому выражению». Здесь мы постоянно обнаруживаем стратегию Западной истории искусств, дисквалифицирующую все, что ставит под сомнение понимание искусства, как единства «формы» и «содержания»[34]. Понимаемое как добавочное или сверх‐добавочное к произведению post factum, аллегория отделяется от него. Модернизм же может восстановить аллегорические произведения для себя, при условии, что аллегорический компонент может быть проигнорирован. Аллегорический смысл оказывается дополнительным; мы можем признавать «Аллегорию Фортуны» Беллини, например, или читать «Путешествие пилигрима», как советует Кольридж, не обращая внимания на их иконографическое значение. Розмонд Тав (американский литературовед — ред.) описывает зрительский «опыт жанровой картины — как она определяла ее — превращающимся в аллегорию прямо перед глазами, посредством чего‐то, что зритель узнавал (обычно из исторического, и поэтому более глубокого значения картины)[35]».

Аллегория расточительна, она — трата прибавочной стоимости, всегда «сверх». Кроче находит ее «монструозной» поскольку что она зашифровывает два содержания в одну форму[36]. И все же, аллегорическое дополнение — не только добавление, но и замещение. Оно занимает место более раннего смысла, которое заменяется или затемняется. Аллегория узурпирует собственные объекты, она содержит в себе опасность, возможность извращения, поскольку «простое дополнение» к произведению искусства принимается за его сущность. Горячность, с которой современная эстетика — формалистская эстетика в частности — огораживается от аллегорического дополнения, связана с тем, что аллегория подвергает сомнению надежность оснований, на которых эстетика воздвигнута.

Если аллегория определена как дополнение, тогда она также приравнивается к письму, в той мере, в которой письмо дополнительно по отношению к речи. Конечно, аллегория подчинена символу, в рамках той философской традиции, которая подчиняет письмо речи. Но это может быть продемонстрировано и с другой перспективы: подавление аллегории идентично подавлению письма. Ибо аллегория, визуальная или вербальная, есть по своей сути шифр — это главный тезис в «Происхождении немецкой барочной драмы»: «Аллегорическая проницательность одним махом превращает вещи и творения в волнующие письмена»[37].

Беньяминовская теория аллегории, которая проистекает из понимания того, что любая личность, объект или отношение может значить что‐либо абсолютно иное[38], не поддается обобщению. В наследии Беньямина, «Происхождение немецкой барочной драмы», написанное в 1924–1925 гг. и опубликованное в 1928, представляется основополагающей работой; в ней собраны темы, которые занимали всю его творческую жизнь: прогресс как бесконечное возвращение катастрофы; критицизм как искупительная интервенция в прошлое; теоретическая ценность конкретного, несопоставимого, непродолжительного; исследование феномена как шифра, предназначенного к расшифровке. Эта книга — предисловие к последующей критической работе Беньямина. Ансон Рабинбах в предисловии к недавнему изданию «Новая немецкая критика», посвященном Беньямину, так описывает его работу: «Его работы заставляют нас думать соответствиями, двигаясь скорее сквозь аллегорические картины, чем пояснительные пассажи»[39]. Книга, посвященная барочной трагедии, смягчает по существу аллегорическую природу всех работ Беньямина, к примеру, в «Парижских пассажах», городской пейзаж рассматривался как отложение осадка в глубинные пласты значений, предназначенные для постепенной раскопки. Для Беньямина, интерпретация — это эксгумация.

«Происхождение немецкой барочной драмы» — это трактат о критическом методе, прослеживающий не сколько истоки барочной трагедии, но их критического осуждения, предметом которого оно было. Беньямин детально проверяет романтическую теорию символа; выявляя ее теологический исток, подготовленный для вытеснения:

«Единство чувственного и сверхчувственного предмета, парадоксальность символа карикатурно сводится к отношениям явления и сущности. Введение изуродованного подобным образом понятия символа в эстетику предшествовало, как романтическое и противное жизни расточительство, запустению современной художественно критики. В качестве символического образования прекрасное должно плавно переходить в божественное. Безграничная имманентность нравственного мира в мире прекрасного была развита теософской эстетикой романтиков. Однако основание этому было положено задолго до того»[40].

Взамен, Беньямин устанавливает (графический) знак, который означает дистанцию между объектом и значением, прогрессирующую эрозию смысла, отсутствие трансценденции изнутри. Посредством этого критического маневра, он получает возможность разорвать вуаль, которая мешает понять достижения барокко и принять его теоретическое значение. Это также позволяет освободить письмо от традиционной зависимости от речи. В аллегории, тогда «письмо и звук связаны напряженным противостоянием, как два полюса… Разрыв между означающими письменной речи и опьяняющим звучанием языка разверзает пропасть в массиве словесного значения и направляет взгляд в глубины языка»[41].

Мы улавливаем эхо этого отрывка в обращении Роберта Смитсона как к аллегорической практике, так и аллегорической критике визуальных искусств в его тексте «Осаждение разума: проекты Земли»:

«Названия минералов и сами минералы не отличаются друг от друга, потому что в основе объекта и названия лежит неисчислимое множество трещин. Слова и камни содержат язык, который следует синтаксису расщелин и сломов. Посмотрите на любое слово достаточно долго, и вы увидите его развернутым в серии ошибок, в грунте частиц, каждая из которых содержит собственную пустоту. «Загадка Артура Гордона Пима» Эдгара Алана По кажется мне превосходной художественной критикой. и прототипом для строгого исследования «не‐места»… описания расселин и дыр, кажется, могут стать достойной заменой «земляных слов». Сами формы расселин становятся «словесными корнями», которые проговаривают разницу между тьмой и светом»[42].

Смитсон обращается к алфавитным разрывам, описанным в заключении новеллы По. В аннотации «От издателя», автор разгадывает ее аллегорическое значение, которое «бесспорно, ускользнуло от внимания мистера По»[43]. Геологическое образования трансформированы комментарием в ясный сценарий. Знаменательно, По не дает никакого объяснения, как эти цифры, Эфиопские, Арабские и Египетские, по происхождению , должны произноситься; они только чистые графические факты. В том месте, где текст По воспроизводит себя, чтобы дать собственный комментарий, Смитсон находит вдохновение для своей работы. И в этом действии самопознания может таиться угроза искусству и критике, угроза, с которой мы сталкиваемся теперь напрямую. Но это уже тема для другого эссе.

Примечания

1 Это первое из двух эссе, посвященных аллегорическим аспектам современного искусства. После схематичного обзора влияния аллегории на новое искусство, я перейду к теоретическим вопросам, которые оно ставит. Во втором эссе я планирую расширить эти наблюдения с помощью прочтения конкретных работ, в которых аллегорический импульс, по моему мнению, имеет колоссальное значение.

2 Бенедетто Кроче — итальянский критик и философ, прим. ред.

3 Борхес X.Л. Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения: Пер. с исп. / Сост., вступ. ст. Вс. Багно; Коммент., аннот. указ. имен Б. Дубина. — СПб.: Северо‐Запад, 1992. — 639 с. / С 336.

4 Об аллегории и психоанализе см. Джоэл Финман «Структура аллегорического желания» в этом выпуске. Наблюдения Беньямина за аллегорией можно найти в заключительной главе «Происхождения немецкой барочной драмы», (пер. на англ. Джона Осборна, Лондон NLB 1977, на рус. Сергея Ромашко, М.: Аграф, 2002)

5 См. Krauss R. Notes on the Index: Seventies Art in America. October, 3 (Spring 1977), 68–81. / Цит. пер. группой [Trag].

6 Frye N. Anatomy of Criticism. New York, Atheneum, 1969, p. 54. / Цит. пер. группой [Trag].

7 Crimp D. Pictures. October, 8 (Spring 1979), 85, italics added. Цит. пер. группой [Trag].

8 Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. — М.: «Аграф», 2002. — 288 с. / C 192.

9 Там же, С 171⎼172

10 Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. C 237.

11 Ни Эванс, ни Атже не допускают наше столкновение с чистой реальностью, вещи в себе; их кадрирование утверждает собственные вероятность и случайность. А изображаемый ими мир есть мир, жертвующий для значения/ смысла, которое предшествует фотографии; значение, вписанное в произведение/работу путем использования как места жительства, как артефакта. — Trachtenberg A. Walker Evans’s Message from the Interior: A Reading. October, 11 (Winter 1979), 12, italics added. Fletcher A. Allegory: The Theory of a Symbolic Mode. Ithaca, Cornell University Press, 1964, pp. 279–303 / цит. пер. группой [Trag]

12 Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. С 186.

13 Fletcher A. Allegory: The Theory of a Symbolic Mode. Ithaca, Cornell University Press, 1964, pp. 279–303 / цит. пер. группой [Trag]

14 Там же / цит. пер. группой [Trag]

15 Fineman, p. 51. Так, есть аллегории, которые прежде всего перпендикулярны, относящиеся больше к структуре, чем к временной протяженности. …С другой стороны, есть аллегории горизонтальные. Наконец, разумеется, есть аллегории, которые относятся в относительно равной мере сразу к двум крайностям. Какая бы ориентация не превалировала в каждой отдельной аллегории, вверх или вниз через отклонения в структуре или вдоль, развиваясь во времени нарратива, это будет аллегория, аккурат до той поры, пока она внушает аутентичность, с которой два взаимодействующих поля обнаруживают друг друга, со структурой, правдоподобно раскрывающейся во времени, и нарративом, убедительно раскрывающим различия и схожести, предписанные структурой. (p. 50). / обе цит. пер. группой [Trag]

16 Шопенгауэр A. Мир как воля и представление / Собр. соч. в пяти томах, т. I. — М.: Московский Клуб, 1992

17 Подобная точка зрения может привести к попыткам ученых гуманитариев расшифровывать иероглифы: «Методику своих опытов они позаимствовали из псевдоэпиграфического корпуса, составленной в конце второго — а может быть и четвертого — века после рождества Христова, «Иероглифики» Гораполлона. Она занимается… только так называемыми символическими или энигматическими иероглифами, чистыми пиктограммами, представляемыми за пределами обычного фонетического письма в рамках сакральных наставлений ученику‐иерограммату в качестве последней ступени мистической натурфилософии. За реминисценциями этих прочтений обращались к обелискам, и недоразумение стало основанием богатой, широко распространенной формы выражения. Дело в том, что от аллегорического толкования египетских иероглифов, при котором место исторических и культовых данных занимали натурфилософские, моральные и мистические общие места, литераторы перешли к расширению этой новой системы письма. Возникли иконологии, не только вырабатывавшие свои фразы, переводя целые предложения «слово за словом в особые пиктографические значки», но и нередко служившие энциклопедическими словарями. «Под предводительством художника и ученого Альберти гуманисты начали писать не буквами, а изображениями вещей (rebus), так что под влиянием энигматических иероглифов возникло слово «ребус», и покрывать подобными надписями‐загадками медали, колонны, парадные входы и всевозможные предметы ренессансного искусства». Вальтер Беньямин. Происхождение немецкой барочной драмы. С 174–175. (Цитата Беньямина взята из величайшего труда Карла Гилова Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance). / прим. пер. группой [Trag]

18 Barthes R. Diderot, Brecht, Eisenstein. Image‐Music‐Text, trans. Stephen Heath. New York, Hill and Wang, 1977, / цит. пер. группой [Trag]

19 Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение / Пер. и комм. С. Ромашко. — М., 2000. — № 46. — С. 81—90.

20 Цит. по Boas G. Courbet and His Critics, Courbet in Perspective, ed. Petra ten Doesschate Chu, Englewood Cliffs, N.J., Prentice‐Hall, 1977, p. 48. / цит. пер. группой [Trag]

21 Baudelaire C. Salon of 1845, Art in Paris 1845–1862, ed. and trans. Jonathan Mayne, New York, Phaidon, 1965, p. 14. / цит. пер. группой [Trag]

22 Беньямин В. Бодлер — М.: ad Marginem, 2015. / С 107, 113

23 Бодлер Ш. Об искусстве. — М.: Искусство, 1986. / С 292

24 Bourget P. Discours academique du 13 juin 1895. Succession i Maxime Du Camp, L’anthologie de l’Acadbmie frangaise. Quoted in Benjamin, B, p. 86 / цит. пер. группой [Trag]

25 Беньямин В. Бодлер. С. 98

26 Там же, С. 87.

27 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум 240 (1996). С 154

28 Хайдеггер М. Исток художественного творения / Пер. с нем.Михайлова А.В. — М.: Академический Проект, 2008. — 528 с. — (Философские технологии: философия). / С 87

29 Coleridge’s Miscellaneous Criticism, ed. Thomas Middelton Raysor, Cambridge, Harvard University Press, 1936, p. 99. / цит. пер.

30 Althusser L.Balibar E. Reading Capital, trans. Ben Brewster, London, NLB, 1970, pp. 186, 187. / цит. пер.

31 Coleridge, p. 99. Этот пассаж можно сравнить со знаменитым обвинением аллегории у Гете: «Это огромная разница, начинает ли с универсальной идеи, и уже затем обращает внимание на частности, или обнаруживает универсальное в частностях. Первый метод создает аллегорию, где частное имеет значение только в качестве мгновения, примера универсального. Второй, напротив, тот, что освобождает поэзию в своей сущности: повествует о частности, без необходимого размышления о ее отношении к универсальному, но схватывая частности в их жизненных чертах, имплицитно постигая всеобщее». Цит. по Wheelwright, The Burning Fountain, Bloomington, Indiana University Press, 1968, p. 54. Это напоминает взгляд Борхеса на аллегорию: «Это история абстракций так же, как роман — история индивидов. Но сами абстракции олицетворены, и потому в любой аллегории есть что‐то от романа. Люди, которых избирают своими героями романисты, как правило, выражают общие свойства (Дюпен — это Разум, дон Сегундо Сомбра — Гаучо); в романах всегда есть аллегорический элемент.» (С 337) / цит. пер.

32 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики/Редакция Ш. Балли и А. Сеше; Пер. с франц. А. Сухотина. Де Мауро Т. Биографические и критические заметки о Ф. де Соссюре; Примечания / Пер. с франц. С.В. Чистяковой. Под общ. рея. М.Э. Рут.— Екатеринбург: Изд‐во Урал. ун‐та, 1999.— 432 с. ISBN 5—7525—0689—1 / С 71.

33 Кроче Б. Эстетика. Часть 1. Теория. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1920. / С 40

34 Это подтверждает кантовскую элиминацию, в «Критике способности суждения», цвета, драпировок, рамы… как орнамента, лишь добавляемого к произведению искусства, а не существенной его части. См. Derrida J. The Parergon, October, 9 (Summer 1979), 3–40, as well as my afterword, “Detachment/ from the parergon,” 42–49. / цит. пер.

35 Tuve R. Allegorical Imagery, Princeton, Princeton University P

36 Цит. по Борхес X. Л. Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения: Пер. с исп. / Сост., вступ. ст. Вс. Багно; Коммент., аннот. указ. имен Б. Дубина. — СПб.: Северо‐Запад, 1992. — 639 с. / С 335.

37 Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. — М.: «Аграф», 2002. — 288 с.

38 Там же, 175.

39 Rabinbach A. Critique and Commentary/Alchemy and Chemistry, New German Critique, 17 (Spring 1979),3 / цит. пер.

40 Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. С 164.

41 Там же, 212–213

42 Smithson R. A sedimentation of Mind: Earth Projects — The writings of Robert Smithson / цит. пер.

43 По Э.А. Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Эссе: Пер. с англ. / Э.А. По. — М.: НФ «Пушкинская библиотека»,