Котики и семиотики

Статья Ивана Кудряшова об особенностях взаимодействия со знаками, фрагментированной современности и попытках понять радикально другое существо.

Я, конечно, не поэт, но точно так же пишу о том, чем дышу. Тексты растут поверх текстов и различаются лишь тем, насколько необходимо их писать. А поскольку в последние месяцы я живу в ментальном батискафе, который все глубже и глубже погружается в темы семиотики и медиа, то неудивительно, что моя приватная мануфактура мыслей и слов значительно увязана на теоретические вопросы производства смысла. Мозг работает 24 часа в сутки, хотя врач и настоятельно рекомендовал его владельцу соблюдать режим труда и отдыха.

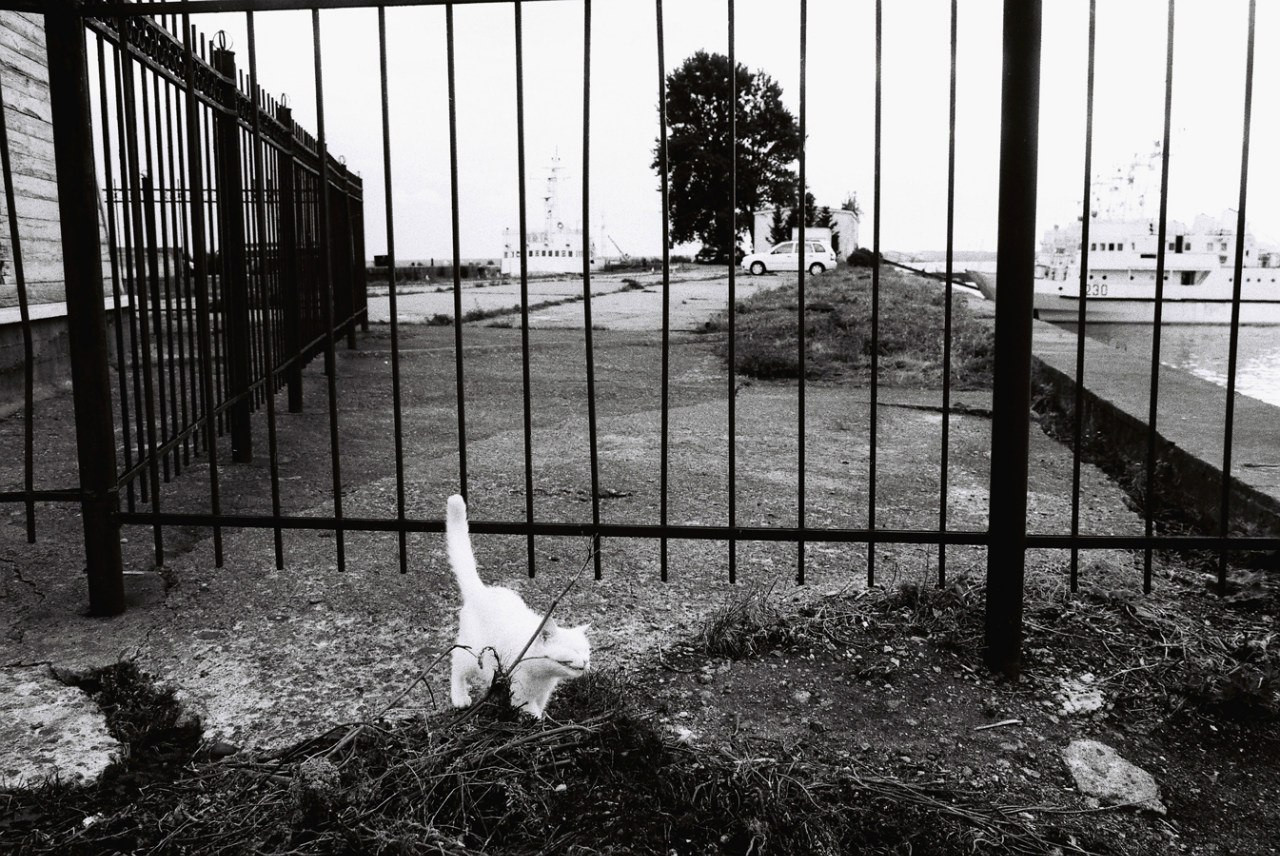

То, что я нахожу в теории, — только повод заново открывать для себя собственный опыт. Схватывая такие параллели, я чувствую себя героем классно написанного романа. В конце концов, это не самый худший способ пользования и жизнью, и теорией. Я пишу про семиотику, а рядом сидит кот, которому для общения со мной не требуются знаки. Так уж повелось в европейской традиции с Фердинанда де Соссюра (а на деле — ещё с 17 века, когда на тему знака зарубались Локк, Пуансо и Лейбниц), что котикам и прочим зверям в наличии семиотики отказано. К счастью, не все теоретики поддались очарованию идеи культурной конвенции: прагматики и ряд других школ не отрицали существование зоосемиотики. Любопытно, что чаще других к проблеме знака у животных обращались у нас и в США. Вы вольны делать из этого какие угодно выводы. Однако подлинный интерес у меня вызывает отнюдь не то, как разные животные обмениваются сигналами (какая ирония: новая фишка в исследовании животных — обнаруживать диалекты их первичной сигнальной системы). Меня больше интересует то, как возможна общая система, позволяющая хотя бы минимально понимать друг друга разным видам существ. Как например, в этом известном видео.

Есть что-то обнадеживающее в мысли, что мы не отделены от мира других существ как единичные монады: даже в железном занавесе одиночества есть тайные тропы и пути смысловой контрабанды. Ведь в противном случае даже твой домашний кот удален от тебя ничуть не менее, чем галактика с романтическим названием z8_GND_5296.

Мне кажется, что эти мысли возникают не просто так, а потому, что сегодня нечто похожее происходит и с обществом. Киберпанк с

При этом в России так много людей, любящих поговорить про понимание, диалог, взаимодействие личностей (субъект-субъектное отношение) и прочее «Я и ТЫ», что это несколько пугает. И словесное варево, которое подают как гуманитарное знание, обычно круто пересолено риторикой ответственности. Меж тем, данный суррогат к гуманитарному знанию не имеет никакого отношения. Гуманитарии производятся на свет не путём инсталляции в них какого-то знания, а путём совращения — через укоренение в человеке желания работать над собой и особым образом использовать свои знания (прежде всего, для понимания себя и других). Обильные же разговоры о том, чего почитай и нет (где у нас место для живых дискуссий?), — скорее способ забалтывания темы.

Cтоит признать, что современное общество больше похоже на множество групп, обреченных при общении на double bind и промахи в понимании. В качестве общей семиотики такому обществу остаются элементарные жесты, почти не отличимые от самого сообщения

Такое подспудное и неуёмное желание быть личностью, открыто вступающей в актуальные дискуссии, слишком скоро обретает свое воплощение в

Именно поэтому сегодня что-то интересное в культуре и обществе происходит где-то по краям. Дело не в маргинальности идей или людей, а в том, что сепарация от общего, мэйнстримового оказывается порой условием, чтобы сказать что-то. Там, где слова и роли уже расписаны и пригвождены друг к другу, царит клише, подавляющие всякий семиозис, всякое новое в смыслах. И мне кажется, что в попытке восстановить хоть какие-то границы, поддерживающие ответственное пользование словом, очень многие сегодня выстраивают нечто вроде небольших сообществ по интересам. Социальное давление «своих» — это не хорошо и не плохо, это то, что работает — в отличие от сотрясания воздуха словами о ценностях и идеалах (кои размыты самим повседневным существованием).

Я бы не спешил называть это «новым трайбализмом». Для трайбов у нас слишком хреново с вождями — не с теми, кто повесил этот ярлык себе на грудь как плашку орденов, а с теми, у кого есть воля и харизма. Однако многое напоминает возврат к сословности (у нас её вечно путают с кастовостью, однако средневековое общество не запрещает социальную мобильность, оно лишь затрудняет её — именно благодаря разнице слов и значений). Эта сословность 2.0 вероятно неизбежна, так как в процессе развития общества порой приходится делать шаги назад.

Есть что-то обнадеживающее в мысли, что мы не отделены от мира других существ как единичные монады: даже в железном занавесе одиночества есть тайные тропы и пути смысловой контрабанды

Все прежние общества (до модерна) строились на строгом ограничении встреч людей слишком разного опыта, просто потому что это было чревато не только конфликтами, но и долгосрочными последствиями. Для одних групп насилие — повседневность, для других — кошмар, однако это касается не только физического воздействия (например, идеи и нравы одних могут быть разрушительны для других). Посмотрите, как тонко эту мысль обыгрывает Том Форд в своем последнем фильме «Ночные животные». В эпоху модерна западные общества пошли по пути преодоления этих границ. Чтобы думать, говорить и чувствовать, видимо, нужен схожий опыт, одни и те же мясорубки детства, формирующие индивида. Усреднению опыта значительно помогали единая система образования, массмедиа и индустриализация. В такой ситуации любая сегрегация воспринимается с подозрением, поэтому этот период истории идет под знаком преодоления границ между людьми. Пока мы смотрим одни и те же фильмы (или другой медиум), у нас есть бонус к способности понимания друг друга (даже если мы не собираемся этого делать). Однако в

Эмиграция в соцсети многим казалась способом выстроить новый образ общего опыта с сохранением значительной доли разнообразия. Эта идея, впрочем, не учитывает самой малости: она очень многого ожидает от каждого пользователя. Мы вряд ли обладаем той долей семиотической изощренности или сопротивляемости медиа, чтобы пользоваться сетью для понимания, а не для поверхностного скольжения. Устав от сквозняков, мы конопатим свои выходы к другим до полного игнора реалий. Однако в итоге оказываемся сами в клетке с невидимыми прутьями.

Возвращаясь к котикам, стоит заметить, что животным не доступен мир символов, однако им понятны индексальные знаки, а возможно и иконические (для развитых животных). В сети большинство пользователей работают со знаками по тому же принципу: знаки других больше не расшифровываются, они просто схватываются в последовательности (т.е. превращаясь в индекс: есть А, значит есть и Б) — это экономит силы, но превращает знаки в вещи. Экивок, ирония, интонация, коннотация с большим трудом выживают в

Возможно, я так долго и заумно подводил читателя к простой мысли, что живое общение и вдумчивое чтение пока заменить нечем. Но точнее было бы сказать, что я кружу вокруг другой идеи. Идеи о том, что взаимодействие со знаками — это особый опыт, требующий выработки специфических навыков и иного взгляда на вещи. Когда всего этого нет, мы оказываемся просто игрушками для знаков, расходным материалом. Недаром поэты порой отождествляют себя с рудокопами, старателями и искателями кладов, ведь реальность слов сопротивляется ничуть не хуже реальности физической. Причем здесь обнаруживается семиотический парадокс: чем лучше вы понимаете исходные пункты и точки назначений, пробегающих через вас знаков, тем меньше поводов претендовать на звание «автор». На каждый смысл накладывается множество факторов: от персонального умения/неумения до внешних условий вроде столбика термометра или палитры рабочего места. Не помогает ли рождению текста каждый сердечный толчок? А разный ритм ходьбы? Поэтому неясно, является ли каждый смысл моим или не моим, ведь текст, возникший из прогулок — это мой versus с зимой.

Однако вкакой-то момент подключение к информационному потоку перестало давать схожий опыт. Представьте, например, насколько огромен выбор сериалов, и вы поймете, что общее возможно лишь в крайне фрагментированном виде

Холод и события зимы отрезвляют. Как отрезвляет встреча с собственной частичной безграмотностью. Мир вокруг нас состоит из множества разных знаков, некоторые обращены прямо на тебя. И всё, что ты не можешь прочитать (хотя оно чтению доступно), — тревожит, оставляет след какой-то личной зависимости и несамодостаточности. Причем простого перевода не хватает. Ты, конечно, можешь, залезть в Гугл и найти значения слов или образов, но без человека, умеющего их толковать они лишь плодят фантазии. Я, например, совсем недавно испытал такой опыт беспомощности при общении с врачами.

Медицинская семиотика — вообще особая тема, в которой знаки пророчат судьбы, а культурное и природное смешано воедино на крутой основе в виде боли и функциональных ограничений. Сам по себе организм — ещё не знаковая система, хотя довольно удачный экран для отображения чего-то знакового, а вот результат исследования этого организма — уже текст. Не сложно догадаться, что значения, которые предстоит вычитать из МРТ- или рентгеновского снимка, имеют для меня большое значение. Как человек, выросший на фильмах, я живо представляю ситуацию, которую неоднократно видел в известных кинокартинах (например, «Достучаться до небес», «Во все тяжкие» или «Серьезный человек»). Реальность обычно оказывается не столь красочной, а ужас вашего диагноза не в жестком отсчете оставшихся дней, а в предельной неопределенности.

Как бы то ни было, испытав подобный опыт, очень хочется общаться и понимать других, а может — просто хочется жить. И зима оказывается не только перебивающим тебя голосом, но и сборником красивых текстов. Какие-то пишешь ты сам, выбираясь из плена собственной квартиры, другие — небрежно накидала природа (ох, завидую я гляциологам, читающим снег и лёд). И общество представляется не набором закрытых анклавов, а архипелагом, открытым для смелых путешественников. Ну, а кот? Кот есть кот — он гуляет сам по себе, вне всяких знаков и забот.

Фотографии Лены Стрыгиной и Флавии Австралии.

Оригинал статьи на сайте «Стенограммы».