Проблема безумия в русском кино

Когда я поступал на режиссуру, мастер предупредил, что заниматься кино в России — безумие; нам следует тридцать раз всё взвесить и в итоге заняться чем-то другим. Тем не менее он взял к себе на курс всех поступавших. Безумием, по мнению мастера, заражена вся индустрия — от кинопрокатчиков до самого Михалкова, который… (не будем).

Ровно год назад я сидел на лекции Дмитрия Мамулии, номинально посвящённой киношколам, а по факту — выработке новых киноязыков. Удивительно, но Мамулия дословно процитировал моего мастера (само собой, не ведая о том): заниматься кино в России — безумие. Но опорой этим словам у него служит не полумёртвая индустрия, а отсутствие человека — автора, героя, зрителя (категория зрителей мало волнует создателя МШНК, но тем не менее).

Касательно русского кино бытует мнение, что оно развивается параллельно с историей России после развала СССР, то есть во многом лишено фундамента советского кинематографа. В связи с этим на поверхность всплыли отсутствие героя, неумение показывать реальность, мелочность посыла. Во всём кино нулевых годов (Хлебников, Попогребский, Бакурадзе, Мамулия, много кто ещё) герои и среда только пытаются начать говорить, только ищут, подбирают слова — и потому картины этих лет так тяжело нащупывают контакт со зрителем. Зритель и сам приспосабливается к жизни в новой стране, учится существовать — почему же в кино с ним не могут разговаривать внятно?

Это и есть проблема «безумия», на мой взгляд. Безумие как хаотическое движение разного рода событий, явлений, лиц; режиссёр и зритель здесь такие же частицы, каждый со своей правдой. Естественно, что в этих условиях встречаться они будут редко (это в лучшем случае). Понятно, что рано или поздно волнение частиц уляжется, обретёт порядок, но от этого (по крайней мере, сегодня) разница между художественной задачей автора и духовными поисками зрителя не станет меньше.

Думаю, «безумие» в контексте кино стоит воспринимать ещё и как предостережение. Работа режиссёра — психологическая, социологическая, в

Антон Долин, например, уверяет, что великих режиссёров больше не будет — и это тоже стоит воспринимать как предостережение, а не как истину в последней инстанции. Хотя такое мнение не голословно — за отсутствием явных больших имён критики уже записывают ремесленника Майкла Бэя в обойму мастеров «вульгарного кино».

Герои и среда только пытаются начать говорить, только ищут, подбирают слова — и потому картины этих лет так тяжело нащупывают контакт со зрителем

Видимо, слова моего мастера и Дмитрия Мамулии стоит понимать от противного: заниматься кино в России — безумие, но занимайтесь, занимайтесь с холодным умом. Это просто проверка, отсев неуверенных в выбранном деле. Казалось бы, очевидный вывод, но…

Стоит сказать об упомянутой выше эстетике. Считается естественным, когда её законы нарушаются, разграничивается поле её существования. «Музыка не всегда должна быть красивой», — говорит музыкант Йен Кёртис; но хуже она от этого не становится. Так же с кино, более того — как молодой жанр кинематограф обязан проверять сам себя на прочность: делать шаги в разные стороны в разных плоскостях. Это проверка не только для киноделов, но и для зрителей, а здесь всё сложнее, поскольку устоявшихся канонов эстетики в России нет («Путин — он мимо эстетики», — говорит Собчак).

Эстетика — это то, что придаёт форму высказыванию, то, что выделяет национальный кинематограф. И это, конечно, дилемма — как вступать на новые территории, если зритель готов воспринимать только понятные и усвоенные знаки, если он привык к сторителлингу американских картин? Решение этого вопроса — задача не только кинематографа, но и культурной среды в целом; в частности — литературы.

На мой вопрос о литературоцентричности русского кино режиссёр Андрей Смирнов ответил, что у кино — другой путь, это не текст (с ним бы поспорил Жан-Люк Годар, да и много кто ещё). Однако его последний фильм «Жила-была одна баба» основывается на крайне литературном сценарии, вышедшем отдельной книгой как повесть. Так что лично я считаю, что литература должна быть мощным фундаментом. Но одно дело, когда речь идёт о дореволюционной России (как в случае с фильмом Смирнова), другое — о современности. И здесь хочется оглядеться и посмотреть на русских писателей. Со слов переводчика и литературного рецензента Александра Зайцева, наша литература глубоко провинциальна: «“Главные” писатели страны — Быков, Прилепин и Пелевин. Я вас уверяю, мир их прочёл и остался в общем и целом равнодушен. Мы и сами тут спорим, хорошо это или как».

Безусловно, у этих писателей поле русской эстетики в общем и целом задаётся, но

Как вступать на новые территории, если зритель готов воспринимать только понятные и усвоенные знаки, если он привык к сторителлингу американских картин?

Это не повод впадать в отчаяние — думаю, такая свобода открывает перед русскими киноделами целое поле экспериментов. И на первых порах неважно, куда это кино попадёт, получит ли какие-то награды — снять фильм сейчас гораздо проще, чем раньше. Нужно только перебороть страх перед белым листом и любить человека (что непросто, учитывая то, какие разные частицы носятся вокруг).

Я бы не хотел, чтобы мои слова воспринимались как способ угодить зрителю, я против «зрительского» кино, кино должно удивлять — просто надо быть готовым удивляться. Именно поэтому, открыв окно (да хотя бы в Европу), безумием было бы горячо о

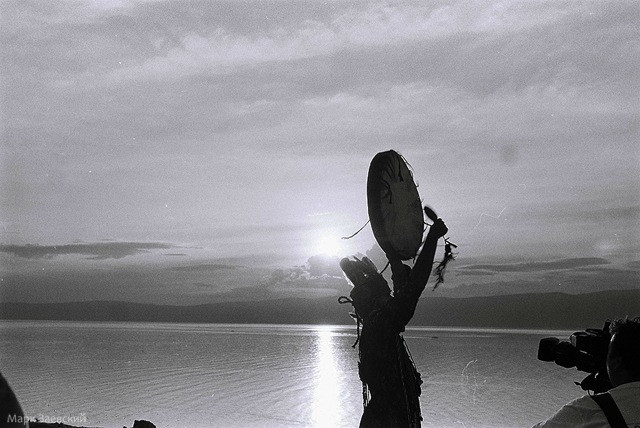

Текст Руслана Князева, фотографии Марка Заевского.