Астрид Веге: «Безусловно, ситуация в России более сложная, но есть и сходства»

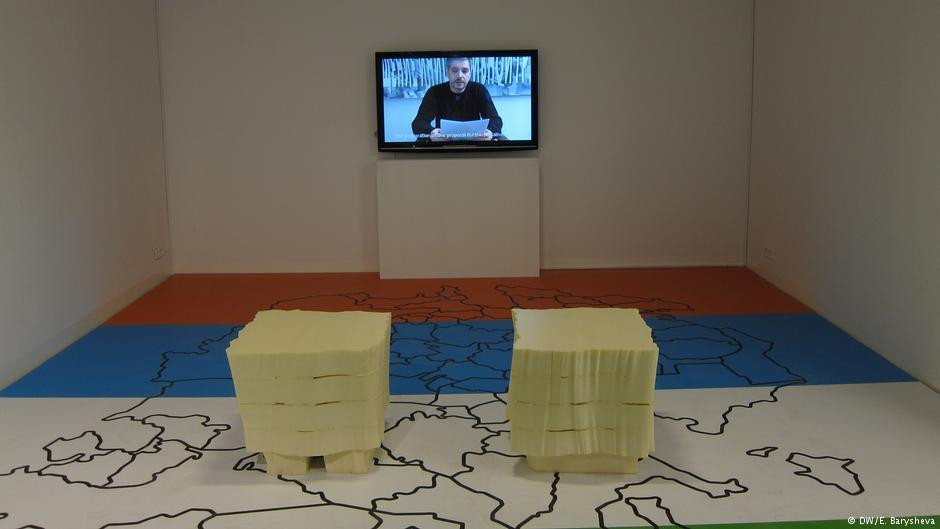

30 ноября и 1 декабря в Москве прошел фестиваль самоорганизаций — финальное мероприятие двухгодичного совместного проекта Гёте-Института в Москве и ММОМА «Формы художественной жизни». В течение двух лет различные независимые художественные пространства Германии разрабатывали и представляли свои программы — в соответствии с принципами своей работы и на основе диалога с коллегами из России. Но на итоговом фестивале основным фокусом стали не вопросы выставочной стратегии и практики, а непосредственно проблемы, связанные с самим форматом работы самоорганизаций во всем их многообразии.

Мы публикуем небольшое интервью с руководителем культурных программ Гёте-Института Астрид Веге о работе этой институции в СНГ, региональном и политическом контекстах ее функционирования, а также задачах проекта «Формы художественной жизни» и тех возможностях, которые он открыл (или мог открыть) перед

Текст подготовлен в рамках сотрудничества с

Кирилл Роженцов: Интервью посвящено проекту «Формы художественной жизни», но сначала можете сказать буквально пару слов о том, как

Астрид Веге: Наш главный интерес можно описать понятием «культурный обмен». Это значит, что мы налаживаем диалог с той страной, в которой работаем, — в данном случае это Россия — и знакомим друг с другом культурных и общественных деятелей отсюда и из Германии. В случае с «Формами художественной жизни» у нас появилась идея сделать проект, где были бы представлены независимые неинституциональные пространства. Мы пришли с ней к Московскому музею современного искусства и предложили инициировать диалог между такими пространствами и представителями местной сцены. Музею идея понравилась, и мы начали вместе работать над проектом.

Но инициатива может исходить и от наших партнеров. Они часто приходят к нам и говорят: «Хотелось бы пригласить на наш кинофестиваль этот фильм и этого режиссера. Интересно ли это вам?» И если запрос подходит под задачи наших культурных программ, то мы включаемся в работу.

КР: Вы руководите культурными программами на территории огромного региона, который называется «Восточная Европа и Центральная Азия». Он гетерогенный, в нем много напряженностей и конфликтов — как очевидных, так и скрытых. И мне интересно, как вы работаете с локальным контекстом? Как он изучается? Как полученное знание применяется при разработке программ?

АВ: Для начала мне нужно объяснить, в чем заключаются мои задачи. Во-первых, вместе с коллегами я составляю план проектов для российского региона от Москвы до Кавказа и Урала. В России существуют три Гёте-Института — в

СНГ — это тот регион, для которого границы играют большое значение и остаются важной темой

Во-вторых, моя задача как руководителя программного отдела в регионе Восточная Европа и Центральная Азия — разрабатывать проекты совместно с другими институтами региона. В этом смысле ваш вопрос, как они реализуются в регионах, где конфликты либо уже случились, либо продолжаются в «замороженном» виде, закономерен. Приведу пример: мы делали проект, который сейчас подошел к концу, — передвижную выставку «Граница». В ней участвовали художники из всех пост-советских стран, и в каждой стране, где проходила выставка, была своя сопроводительная программа, которая готовилась исходя из местного контекста. В этой программе и затрагивались проблемы и вопросы, которые важны для каждого конкретного региона.

КР: Раз уж вы упомянули «Границу», я хотел спросить про нее. Я читал описание проекта на сайте Гёте-Института, потому что меня интересовали в первую очередь трансрегиональные программы. А в одном из интервью вы говорили, что избегали политического контекста, когда готовили эту выставку. Почему?

АВ: Это не совсем так, потому что фон и подоплека этого проекта были политическими. СНГ — это тот регион, для которого границы играют большое значение и остаются важной темой. Но актуальные конфликты мы осознанно не затрагивали в работах художников — для этого существовала сопроводительная программа и тексты, которые мы предлагали написать экспертам и журналистам в каждой из стран, где проходила выставка. Например, на Украине важной темой сопроводительной программы стала Европа и то, как Украине следует ориентироваться относительно нее. В Грузии важной темой стала нестабильность границ. В этой точке, мне кажется, и происходит обмен, когда люди могут договориться о

КР: Если говорить про Россию, то мне как редактору сигмы очевидно, что институт поддерживает многие маргинальные культурные процессы и общественные движения, которые по большей части либо игнорируются государством, либо даже репрессируются. Таким образом, Гёте-Институт часто оказывается в серой зоне, при этом оказывая значительное влияние на местную культуру. Так ли это для других регионов, в которых вы работаете? И что для меня самое важное — рефлексируется ли эта ситуация в самом институте? И какая в этом контексте ставится цель перед культурными программами — просветительство, развитие демократических институтов, что-то еще?

АВ: У наших культурных программ широкий охват. Это значит, что мы работаем в том числе и с государственными фестивалями и музеями. Вот проходит выставка, подготовленная нами совместно с Третьяковской галереей. То есть нашими партнерами являются как большие государственные институции, так и небольшие самоорганизованные проекты — представлены все оттенки спектра. По сути, мы работаем с людьми, чьи идеи и намерения нам интересны. При этом наша цель, как я уже говорила, — знакомить деятелей из обеих стран и способствовать взаимному обогащению культуры за счет обмена опытом и интересного для обеих сторон взаимодействия. Что касается поддержки гражданского общества, то я не думаю, что его можно отделять от культуры. Культура всегда существует в общественном контексте. Здесь мы всегда работаем открыто и прозрачно, и так во всех регионах по всему миру.

КР: Перейдем к проекту «Формы художественной жизни». Как вы формулируете его цель? И логичный вопрос — как лично вы понимаете самоорганизацию и в чем видите ее ценность?

АВ: «Фестиваль самоорганизаций» — это завершающее мероприятие масштабного проекта, который мы вместе с Московским музеем современного искусства делали на протяжении двух с половиной лет. В течение этого времени мы по очереди приглашали представителей четырех независимых художественных пространств из разных городов Германии в Москву, чтобы они могли познакомиться с местной сценой, показать здесь свои выставки и провести сопроводительные программы. Наша идея заключалась в том, чтобы представить молодых, малоизвестных художников и кураторов и их идеи, потому что в современном искусстве всё чаще работают по логике «большого музея» и привозят деятелей уже известных. Нам же было интересно то, что происходит в неинституциональных пространствах, и то, как они формулируют свою повестку.

Безусловно, ситуация в России более сложная, но есть и сходства — в Германии труд в самоорганизациях, хотя и финансируется чуть лучше, все равно остается прекарным

Вторая идея связана с самоорганизацией как процессом. Независимые художественные пространства — это очень интересный формат организации культурных деятелей. Некоторые студенты и выпускники университетов и художественных школ образуют группы, самостоятельно открывают пространства, разрабатывают стратегии и программы и не ждут, пока их пригласит на работу какая-то крупная институция. Нам интересно, как и почему.

Собственно, цель фестиваля — узнать, как работают разные самоорганизованные пространства, и сделать обмен между ними более интенсивным. К участию мы пригласили представителей из разных городов России, Беларуси и Германии. Наша цель заключалась в том, чтобы создать платформу для диалога между самоорганизованными инициативами. Важным при этом был вопрос — как составить программу и не выступать организатором самоорганизации? В итоге мы пришли к очень интересной форме. Например, мы не сами выбирали участников из Германии, а попросили тех представителей самоорганизованных пространств, которые участвовали в проекте на протяжении этих двух лет, посоветовать кого-то, на их взгляд, подходящего для участия в нашем фестивале. Что касается местной сцены, то мы много разговаривали с вовлеченными в нее людьми о том, какие темы и вопросы сейчас актуальны. И, по сути, они сформировали программу фестиваля сами, мы лишь предоставили им помещение. То есть это не наше кураторское решение.

КР: А как вам кажется, чем может быть полезен диалог между российскими и немецкими самоорганизованными пространствами и инициативами? Как вы понимаете, контекст радикально отличается. В Германии самоорганизации могут существовать на различные гранты, в то время как в России все делается на голом энтузиазме. Поддержки практически нет, все быстро выгорают. И это если не говорить о разнице в политическом климате и общем благосостоянии, что во многом определяет возможность заниматься культурным производством. Чему, по-вашему, эти самоорганизации могут научиться друг у друга?

АВ: Например, возможностям получения поддержки и финансирования. Есть также примеры, когда разные самоорганизованные пространства объединялись, чтобы громче заявить о своих потребностях и позициях. Безусловно, ситуация в России более сложная, но есть и сходства — в Германии труд в самоорганизациях, хотя и финансируется чуть лучше, все равно остается прекарным.

Вообще, мне кажется, всегда есть возможность учиться друг у друга. Недавно, например, в Берлине был организован фестиваль самоорганизованных пространств, и он смог привлечь к себе столько внимания, сколько эти пространства никогда не смогли бы привлечь по отдельности. Им удалось преодолеть изоляцию и добиться того, чтобы их существование в городе начало восприниматься иначе. Когда все участники культурного процесса общаются друг с другом, то узнают, кто чем занят, и эта новая перспектива может дать им возможность понять, как нужно формулировать свои потребности и, например, привлекать больше публики.

И мне кажется, что в рамках проекта тоже происходил такой обмен. Контекст отличается, но проблемы схожие, и поэтому есть возможность что-то вместе обсудить и сделать. Я спрашивала у немецких участников перед их отъездом, что они узнали, что увозят с собой. И они сказали, что им действительно удалось погрузиться в местный контекст и обнаружить множество сходств и различий, с которыми было интересно работать.