Борис Чухович: «Мы все выросли из колониальной/постколониальной/советской ситуации, и я в том числе»

Беседа архитектурного критика Александра Острогорского и архитектора, младшей научной сотрудницы ETH Zürich Елизаветы Криман с историком искусства и архитектуры Центральной Азии Борисом Чуховичем — о специфике архитектурных дискуссий в позднем СССР на примере работы журнала «Архитектура и строительство Узбекистана».

Каким было устройство редакции журнала и механика институциональных отношений вокруг него? Какое место в редакционной политики занимала тема наследия и национальной архитектуры и в чем проявлялась его имперская ориентация? Как всего одна статья сыграла ключевую роль в формировании архитектурного образа ташкентского рынка Чорсу? Каким может быть постколониальный подход при работе с подобными историческими источниками и почему термин Филиппа Мойзера «сейсмический модернизм» по отношениям к архитектуре Ташкента проблематичен?

Это материал вышед в рамках нового раздела syg.ma под названием Spaces, который посвящен архитектуре, инфраструктуре и ландшафтам Восточной Европы, Южного и Северного Кавказа, а также Центральной Азии. Редакция благодарит Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia за оказанную поддержку в реализации этой инициативы.

АЛЕКСАНДР ОСТРОГОРСКИЙ: Если я правильно понимаю, впервые вы с журналом «Архитектура и строительство Узбекистана» должны были столкнуться еще как молодой архитектор: вы закончили архитектурный факультет Политехнического института в Ташкенте и начали работать в ТашНИиПИгенплане в 1980-х.

БОРИС ЧУХОВИЧ: Я с ним познакомился даже раньше, потому что мой отец, архитектор, выписывал три журнала: «Архитектуру и строительство Узбекистана», «Архитектуру СССР» и L’Architecture d’aujourd’hui. Эти издания я в детстве листал, когда было нечего делать. Понятно, что тогда гораздо чаще я листал L’Architecture d’aujourd’hui, а вот сейчас пропорция обратная.

АО: Как развивались ваши отношения с журналом позднее, когда вы уже стали входить в профессию?

БЧ: Во время учебы на архитектурном факультете Ташкентского политехнического института я относился к «Архитектуре и строительству Узбекистана» утилитарно, как и все студенты. Темы курсовых работ смыкались с тем, что обсуждалось в журнале, и многие институтские преподаватели там печатались. Библиотека факультета была очень бедной, так что журнал оказывался одним из немногих доступных источников по каким-то темам. Позднее я начал рассматривать журнал как место для своих собственных публикаций.

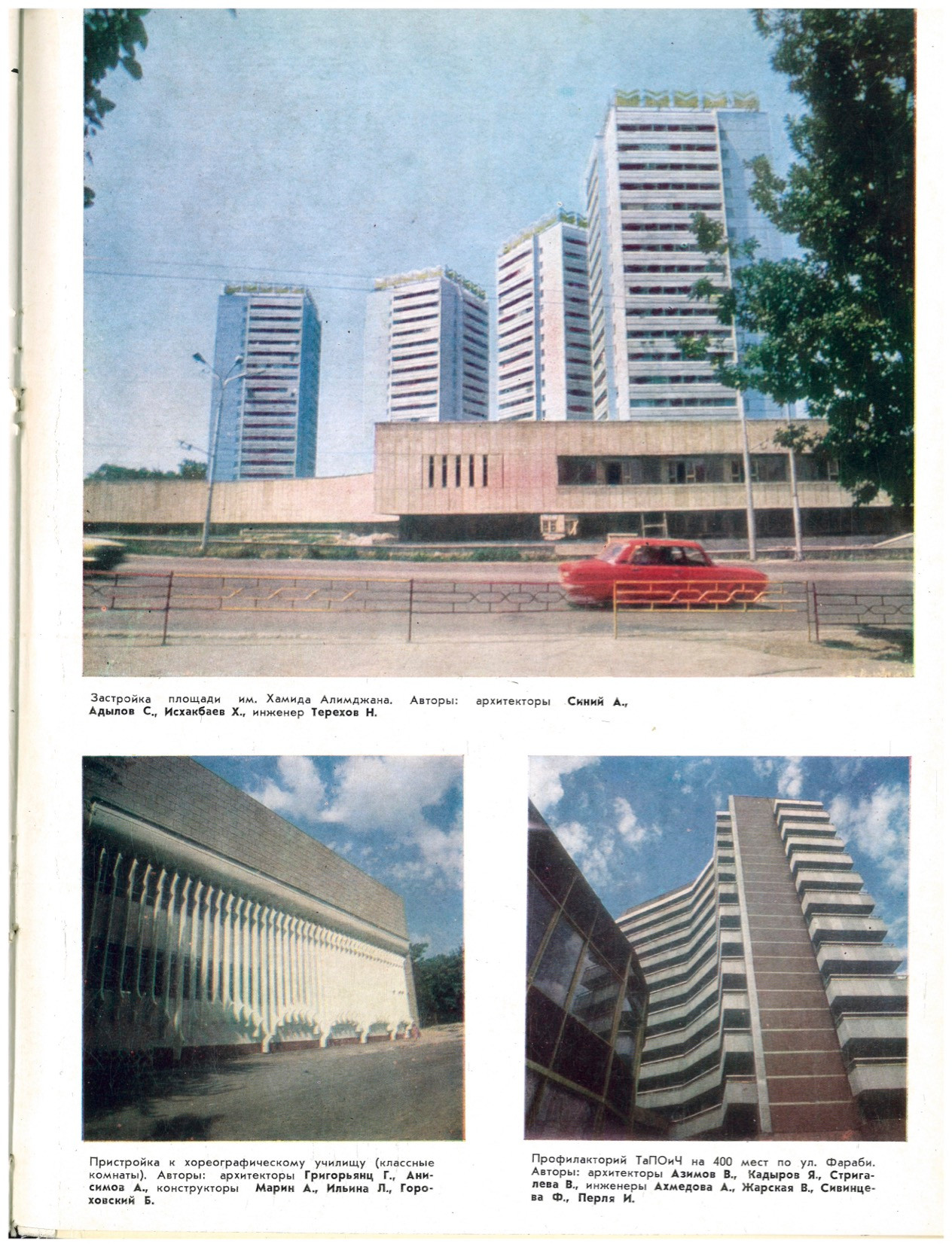

ЕЛИЗАВЕТА КРИМАН: Расскажите про вашу первую публикацию?

БЧ: Я окончил архитектурный факультет в 1984 году, а в 1985 началась Перестройка. Журнал, как и вся советская пресса, стал меняться. Я написал свой первый текст — думаю, это был 1986 год, а может быть и 1985-й, — и он был очень критичным по отношению к архитектуре Узбекистана. Я писал о бездумной эксплуатации «восточных» мотивов. На сегодняшний взгляд, статья была более чем посредственной, но она затрагивала проблему, которая меня занимала многие годы. Я тогда не читал, конечно, Эдварда Саида и других постколониальных классиков, но фактически я критиковал ориентализм, хотя моя методологическая позиция была нелепой и примитивной. И вот я принес эту статью в журнал. Тут нужно обрисовать функционирование журнала, это важно. В журнале была редколлегия, в которой формально состояло много: влиятельных товарищей из Госстроя, разных архитектурных институций, Союза архитекторов, игравших в работе журнала скорее представительскую роль. А еще была редакция — люди, которые действительно занимались формированием журнала. В редколлегии был главный редактор, которого авторы в глаза не видели. А в редакции были выпускающие и разные другие редакторы. В тот момент, когда я пришел в редакцию со своей статьей, там «не царствовала, но правила» Ирина Евгеньевна Вуколова — редактор, хорошо запомнившаяся всем, кто когда-нибудь писал для журнала. У нее была яркая индивидуальность, саркастический ум и свои внутренние приоритеты, которые влияли на редакционную политику. Хотя у нее не было архитектурного образования, она работала в журнале очень долго, хорошо знала разных представителей архитектурного цеха и умела, не нарушая общего баланса интересов, проводить линию, которая ей была ближе всего. И вот я принес эту статью Ирине Евгеньевне. Она ее прочла. И сказала, чтобы я ее никому не показывал. Пообещала, что и она не будет. На том дело, казалось, и кончилось.

АО: Это был уже 1985 год, но она все еще опасалась?

БЧ: Я думаю, что это был конец 1985-го или начало 1986-го. Но нужно принять во внимание, что из «центра» в Ташкент перестроечные волны приходили. Поэтому где-то года через два Ирина Евгеньевна со мной связалась и сказала, что, вероятно, статью уже можно напечатать, при условии, что кто-то из архитектурных авторитетов ее порекомендует к печати, как «полемическую». Начались хождения по кругу в поисках влиятельного поручителя. Было много забавных ситуаций и виртуозных отказов. Но в конце концов решение было найдено. Поскольку я был молодым архитектором, статью решили «провести» через молодежную секцию Союза архитекторов. Председателем секции был уже немолодой и влиятельный архитектор Серго Михайлович Сутягин. Он дал свою подпись, за что я ему по сей день благодарен, так как она оказалась пропуском в мою сегодняшнюю профессию. Последней страховкой Ирины Евгеньевны перед публикацией стало требование внести в преамбулу текста цитату из Рафика Нишанова, первого секретаря компартии Узбекистана. Это был первый и последний раз, когда я на такую уступку пошел (и мне по сей день за нее стыдно).

AO: Вызвала ли эта статья какой-либо резонанс? Были ли последствия?

БЧ: Я не помню какого-то немедленного эффекта — в Ташкенте часто предпочитали и предпочитают обсуждать тексты приватно. Но Ирина Евгеньевна послала статью на очередной всесоюзный конкурс архитектурной критики. Об этих конкурсах сегодня мало кто помнит — некоторые считают, что русскоязычная архитектурная критика появилась только после падения СССР. Первое место на этом конкурса заняла статья Григория Ревзина, второе — моя, третье разделили между собой московский архитектор Михаил Тумаркин и Руслан Мурадов из Ашхабада, с которым мы до сих пор дружим. Для Узбекистана это был лучший результат за все годы проведения конкурса. В каком-то смысле, это открыло мне дорогу в Институт искусствознания, в который меня до этого не принимали по разным поводам. В дальнейшем я опубликовал в журнале еще несколько текстов, лишь один из которых писался по собственному почину — остальные просила написать Ирина Евгеньевна, и они получались гораздо хуже. Зато я начал печататься и в других журналах, в частности, московских, что вызвало ревностную реакцию Ирины Евгеньевны. После распада СССР я в «Архитектуре и строительстве Узбекистана» больше ничего не публиковал — вероятно, прежде всего потому, что в те годы писал преимущественно о проблемах эстетики и современного искусства.

ЕК: Как вы объясняете возникновение самостоятельной национальной республиканской редакции архитектурного журнала, выпуски которого в большинстве своем посвящены архитектуре Узбекистана. Уникальный прецедент, ведь не в каждой республике был свой архитектурный журнал — в Грузии, например, почему-то не было

БЧ: Каждый архитектурный журнал в СССР имел свою институциональную специфику, предопределявшую его мандат. «Архитектура СССР» была прежде всего органом Союза архитекторов, и его повестка определялась прежде всего архитектурным цехом. Это ни в коем случае не совпадает с «Архитектурой и строительством Узбекистана». У этого журнала было три названия. Первые два десятилетия он выходил как «Строительство и архитектура Узбекистана» (в 1964 году — «Строительство и архитектура Средней Азии»), и лишь с 5-го номера 1982 года был переименован в «Архитектуру и строительство Узбекистана». Когда журнал возник, это был «бюллетень производственной и научно-технической информации» со строительной спецификой. Его финансировал Госстрой, и очень многие материалы, иногда даже целые номера, вообще не включали ни одной статьи про собственно архитектуру, про эстетические проблемы: это были тексты про теплоизоляцию, сейсмику, строительные конструкции и технологии. Немало исследователей, которые в то время писали диссертации, видели в журнале единственную возможность что-то опубликовать, как того требовали академические правила. Такие статьи были важны лишь для этих исследователей и ограниченного круга читателей.

ЕК: Тогда какое место в редакционной политике занимала тема наследия и национальной архитектуры?

БЧ: Такие материалы изредка появлялись в журнале с первых выпусков Думаю, это объяснялось тем, что в редакции работали люди, которые не были строителями по профессии. Историческая проблематика им была ближе и понятнее технической, и они старались дать ей ход. К тому же среди издательских институций фигурировал Союз архитекторов Узбекистана: поэтому какая-то часть статей, посвященных собственно архитектуре, должна была отражать интересы этого творческого сообщества.

АО: Учитывая такую специфику редакционной работы, как вы взаимодействовали с этим журналом уже как с историческим источником?

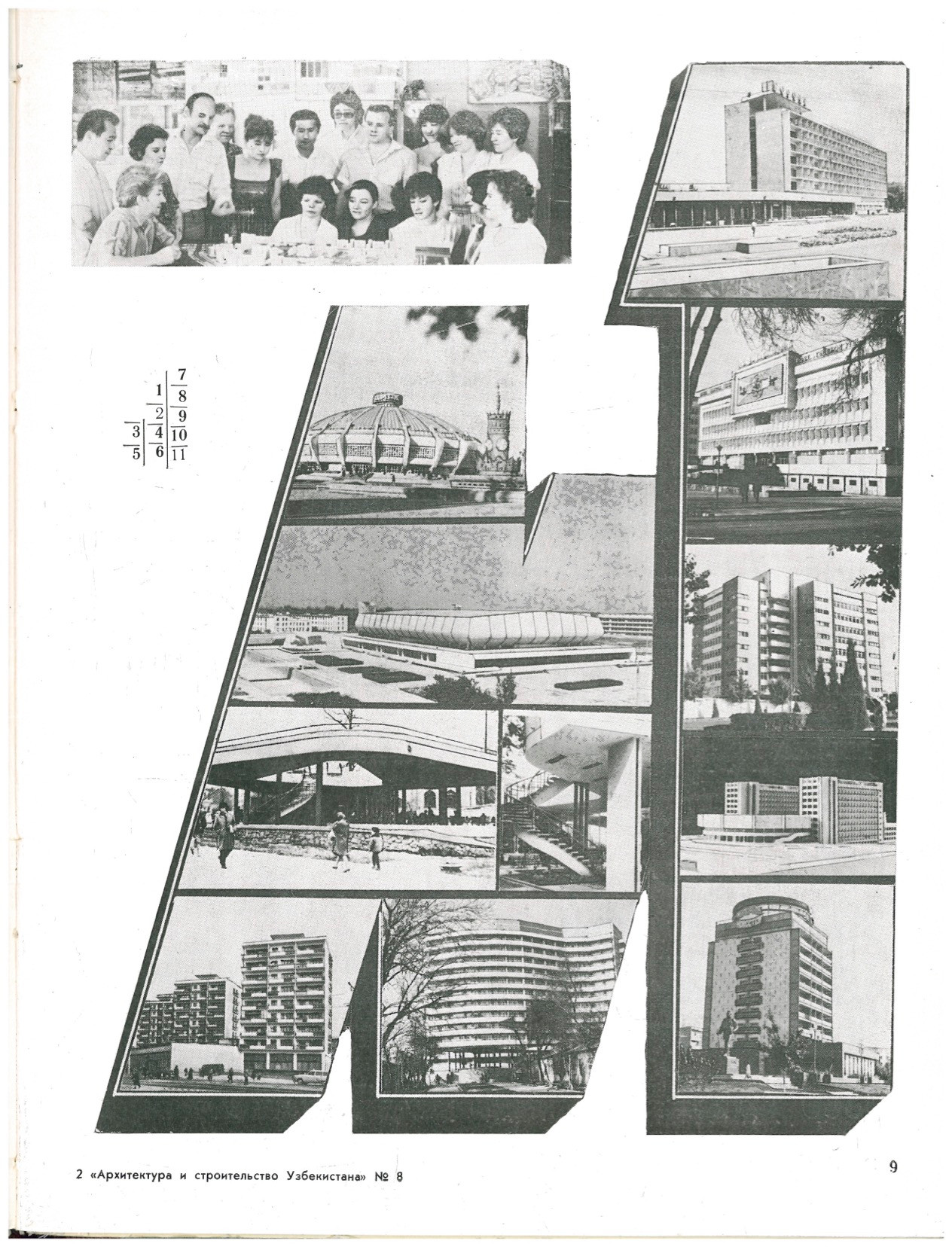

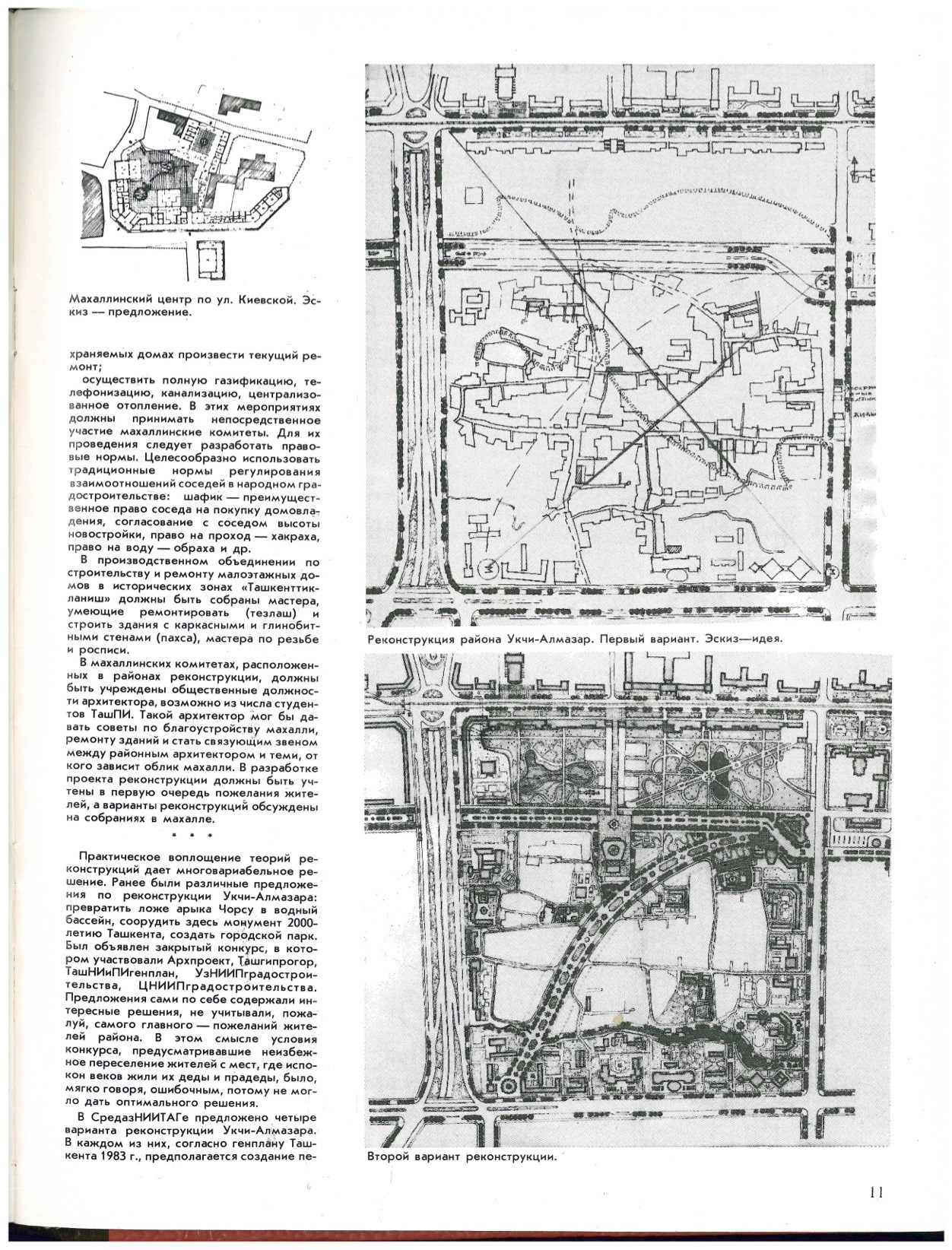

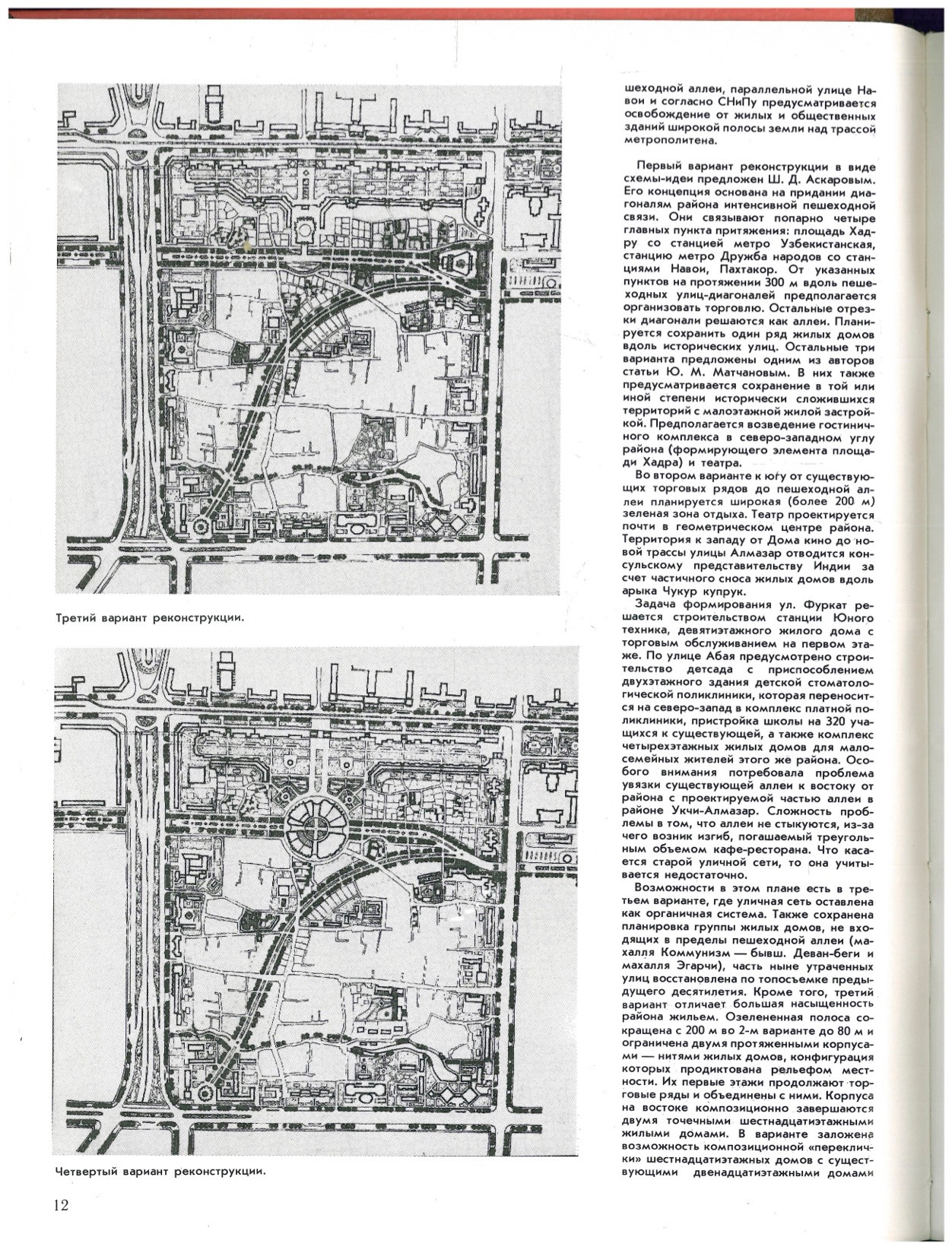

БЧ: Историческим источником журнал советских десятилетий, включающий и мои собственные статьи, для меня стал в 2000-е годы. Работая с ним, для меня важно не переносить сегодняшние взгляды и тексты его авторов, на написанное ранее. Также следует понимать, каким образом журнал воспринимали люди тех лет, как он воздействовал на архитектурный процесс, будучи флагманом профессиональной прессы в республике. На самом деле, статья в журнале могла предопределить судьбу очень значимых сооружений. Приведу в пример историю ташкентского рынка Чорсу: грандиозный купол, воздвигнутый в старом городе. Автором этого здания был главный архитектор института Ташгипрогор Владимир Азимов, который окончил архитектурный факультет в конце 60-х гг. Чуть ранее в журнале был опубликован дипломный проект Юрия Гарамова, который учился на два курса старше Азимова — этот проект занял первое место на всесоюзном конкурсе студенческих проектов 1967 года. Юрий Гарамов, в свою очередь, вдохновлялся куполом, построенным в алжирском городе Сиди-Бель-Аббес в 1955 году. Позже Юрий Гарамов опубликовал в журнале статью о рынках в регионах с южным климатом. Азимов вдохновился сразу двумя примерами, приведенными на одной и той же странице этой статьи: вышеупомянутым куполом рынка в Сиди-Бель-Аббес и коническими формами рынка Филиппа II в Барселоне. Так журнальная статья сыграла ключевую роль в формировании образа огромного сооружения, построенного в историческом ядре старого города.

АО: Не только огромного, но и с национальными мотивами.

БЧ: Для автора алжирского рынка Марселя Мори аллюзии были совершенно другими: он стремился подчеркнуть связь купола в Сиди-Бель-Аббес с римским Пантеоном. Эта преемственность была чрезвычайно важна для самосознания французских колонистов в Магрибе, воспринимавших себя наследниками «латинского мира», что подчеркивало их «историческое право» на нахождение в Северной Африке: ведь римляне появились здесь раньше арабов. В результате ряда трансформаций римский Пантеон переместился в Ташкент, сверху донизу покрытый керамическими арабесками и полностью переиначивающий идеологическую суть проекта Мори. Подобные трансформации мы сегодня называем «культурными трансферами», в ходе которых заимствованные явления радикально преображаются при их адаптации на новом месте. В Узбекистане древнеримский первоисточникне улавливался ни Юрием Гарамовым, ни тем более Владимиром Азимовым. Они предполагали, что вдохновляются куполами Самарканда или Бухары.

АО: А как вы думаете, где Гарамов мог увидеть алжирский проект?

БЧ: Поскольку в Республиканской научно-технической библиотеке было множество разнообразных архитектурных журналов на всех языках — может быть, там.

ЕК: К тому же, это эпоха сводов — 1950-е в Европе, а в Советском Союзе — 1970-е?

БЧ: Да, да. Конечно, были бухарские крытые рынки с куполами, крытые рынки различных конфигураций, но не было такого огромного рыночного купола. Ташкентский в два раза больше в диаметре, чем алжирский. В творчестве итальянского инженера и архитектора Пьера Луиджи Нерви появилось немало таких перекрытий, но это были дворцы спорта, стадионы, выставочные сооружения — вобщем, не рынки.

Продолжая разговор о журнале, можно сказать, что жанр архитектурной критики также в нем был представлен. Конечно, как критическая трибуна более эффективными были газеты: их читала не только широкая аудитория, но и ключевые лица в руководстве республики и отделе строительства ЦК Коммунистической партии Узбекистана, в особенности, если речь шла о «Правде Востока», официальном орган Центрального комитета. Аудитория журнала «Архитектура и строительство Узбекистана» была существенно уже. Критические статьи, которые там появлялись, в основном были схожи с экспертизой для заседаний ГлавАПУ: авторы представляли публике либо проекты новых значительных сооружений, либо уже построенные здания. Но время от времени публиковались и полемические материалы. Не затрагивающие вопросы системы в целом, но критикующие отдельные подходы. В частности, время от времени прорывалась критика некритического использования национальных традиций, бездумного использования исторических деталей. На мой взгляд, такая критика выражала мнение многих архитекторов — тех, кого мы сегодня называем модернистами. Они полагали, что нельзя узоры и детали исторических сооружений буквально инкорпорировать в современную архитектуру. Нужны какие-то другие подходы для того, чтобы сделать сооружения более адресными, локальными и так далее.

ЕК: Можно говорить о том, что журнал способствовал формированию национального стиля? Журнал помог тем панельным домам, которые есть сейчас в Ташкенте и архитекторы которых как-то переосмысляли наследие?

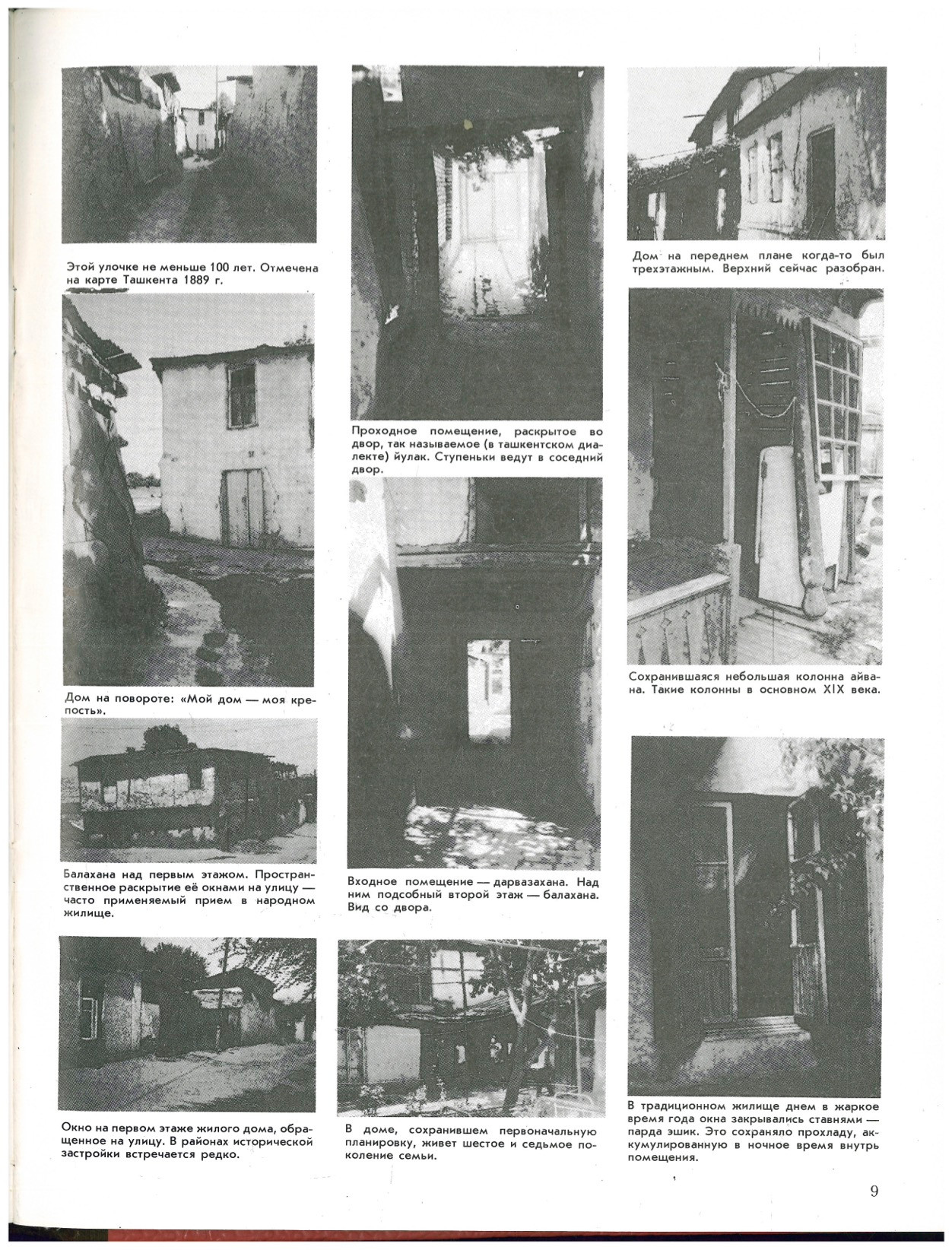

БЧ: Конечно, это была главная тема размышлений ташкентских зодчих: каким образом современный архитектор должен себя вести в Средней Азии, в Узбекистане. Что нужно делать для того чтобы сооружения соответствовали, во-первых, климату, во-вторых, сейсмическим условиям, и в-третьих, культурным привычкам людей. Этими вопросами задавались все, кто старались понять специфику Узбекистана, его климата, культуры, истории. Журнал отражал эти размышления различным образом: здесь публиковались теоретические статьи, интервью с архитекторами об их видении локальной архитектуры и так далее. С середины 1970-х по начало 90-х здесь также часто появлялись подборки фотографий архитектурных сооружений, ясно акцентирующих специфику ташкентской и шире — узбекистанской архитектуры.

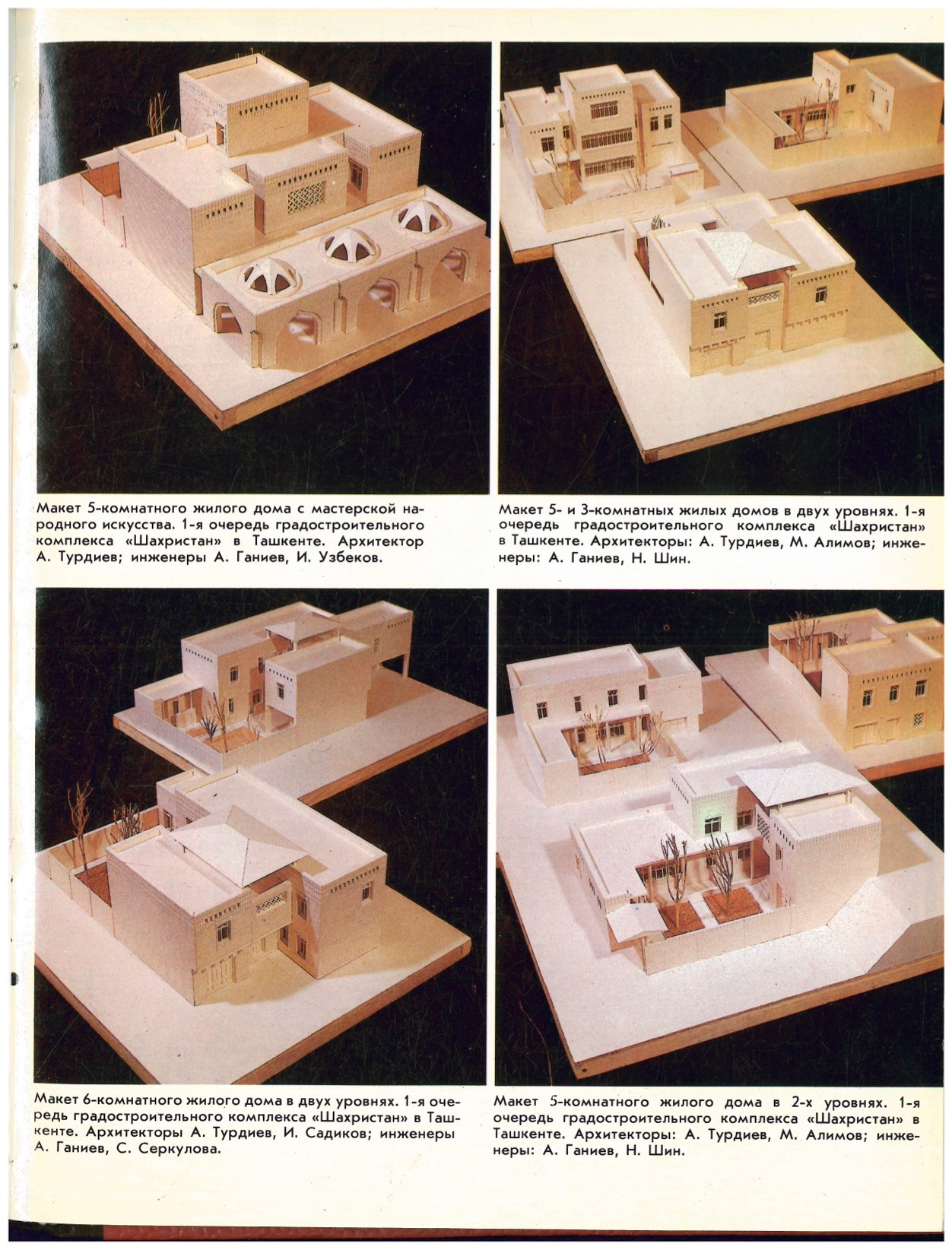

Конечно, в ряду этих материалов немалую роль играли публикации, посвященные подобающему для условий республики строительству индустриального жилья. Вся масштабная эпопея жилищного строительства — от появления первых домостроительных комбинатов и застройки первых микрорайонов Чиланзара до дискуссии о высокоплотном индустриальном жилье малой этажножности и «домах-комплексах», оркестрованной специалистами ТашЗНИИЭПа — получила на страницах журнала детальное освещение.

АО: Можно ли сказать, что журнал помогал легитимизировать какие-то идеи? Опубликовать в журнале, чтобы можно было использовать?

БЧ: До некоторой степени… Но я бы не преувеличивал самостоятельность журнала до середины 80-х годов. То, что в нем публиковалось, соответствовало общей сумме векторов в самой архитектурной жизни. Легкая критика, полемические суждения — они могли пройти. Но в целом палитра представляемых мнений соответствовала интересам крупных игроков: Госстроя, Союза архитекторов, проектных институтов. Глава редакции должна была их принимать во внимание, и, пожалуй, это было позитивным фактором, т. к. Ирина Евгеньевна с опаской относилась к разворачивающимся процессам децентрализации СССР. Она болезненно воспринимала возможное падение значимости русской культуры в Узбекистане и сужение хождения русского языка. Наверно, именно такой набор качеств сегодня ассоциируется с так называемым имперством, вышедшим на историческую авансцену с 24 февраля 2022 года. При этом Ирина Евгеньевна искренне любила многих узбекских исследователей и с удовольствием публиковала их статьи: например, всегда с восторгом отзывалась о Додо Авазовиче Назилове, который всю жизнь занимался изучением народной архитектуры, увлеченно ездил по горным кишлакам и собирал материалы по архитектуре труднодоступных районов республики. Однако к авторам, пытавшимся оспорить сложившиеся иерархии, она нередко относилась с предубеждением. Например, в 1988 году состоялся любопытный диспут вокруг площади Регистан в Самарканде. Два самаркандских архитектора написали критический материал по поводу площади Регистан в Самарканде, лишенной связи с прилегающими махаллями из-за построенных рядом микрорайонов и охранной зоны, отчуждающей их от традиционного городского контекста.

ЕК: Это были проекты 1980-х?

БЧ: Проекты реконструкции центра Самарканда были предложены в 60-е годы, когда мало кто задумывался о ценностях контекста. Большую часть традиционной застройки просто взяли и снесли. Примерно так Муссолини проложил Виа-дей-Фори-Империали прямо через римский Форум. Точно такая же дорога была проложена рядом с Регистаном, все вокруг было очищено. Напротив знаменитой площади возвели жилой микрорайон с типовыми хрущевками. Затем рядом с медресе Шердор появился Музей истории, по-своему любопытное модернистское здание Митхата Сагадатдиновича Булатова. Статья самаркандских архитекторов была посвящена тому, что Регистан без окружающих махаллей не имеет смысла. Сегодня их замечания кажутся обходительными и адекватными ситуации, но тогда они произвели почти шокирующий эффект. Перед публикацией редакция попросила отреагировать на этот текст несколько авторитетных ташкентских специалистов, и те разбили самаркандских авторов в пух и прах. Между тем сегодня мысли самаркандцев воспринимаются совершенно правомерными: памятники в отрыве от окружающей среды утрачивают многие свои градостроительные качества — недаром ЮНЕСКО резко отреагировало на разрушение исторической застройки Шахрисабза, лишившее руины тимуровского Ак-Сарая былой монументальности. Однако в конце 1980-х эта позиция показалась редакции неприемлемой, и она осадила самаркандских архитекторов при помощи именитых столичных ученых.

АО: Журнал занял такую имперскую позицию, когда ценность представляют только отдельные памятники, которые могут быть музеефицированы, но не контекст в целом. Интересно, что это ведь был спор не только о памятниках, но и профессии, о конкретных людях, которые сделали те проекты.

БЧ: Журнал в этой ситуации отстаивал конвенциональное поведение. Самаркандцам ответили начальник отдела охраны памятников при Министерстве культуры, заслуженные реставраторы, ученые со степенями и многочисленными публикациями. Суть их ответа: вы дилетанты, а у нас в Ташкенте есть серьезные институции, которые занимаются этими вопросами профессионально.

Но это только один эпизод. Полемических эпизодов в перестроечных публикациях журнала было много. Например, в середине 1980-х была опубликована дискуссия по поводу метро. : Сегодня ташкентцы настолько привыкли к дворцовому декоративизму своей подземки, что, оказываясь за рубежом, не воспринимают другие подходы к оформлению станций и не замечают их современной эстетики. Однако сами ташкентские архитекторы в середине 1980-х стали воспринимать свои опыты чрезвычайно критично и стали требовать относиться к станциям метро прежде всего как к транзитному транспортному пространству, а не «подземным дворцам». Судя по развернутости дискуссии, редакция в целом разделяла такое отношение и дала возможность высказаться самым различным авторам на эту тему.

АО: Механика институциональных отношений, тонкости взаимодействия разных групп — это сейчас кажется очень важным взглядом на историю колониальных и постколониальных отношений. Что такой взгляд дает, что объясняет?

БЧ: Журнал был сложным организмом, где личные взгляды редактора все же отходили на второй план. Коллективу следовало учитывать интересы всех вовлеченных в игру институций. Поэтому, думаю, огромную роль в архитектурных публикациях всегда играла защита наследия. Было много публикаций, материалов по реставрации памятников среднеазиатской архитектуры, по их изучению, по изучению народной архитектуры. Речь шла не только о шедеврах средневекового зодчества, но и и принципах организации жилых кварталов, традиционных поселений, всем том, что могло обогатить современную архитектуру какими-то новыми приемами и новым видением. Помимо редактора решение о публикации могли диктовать и Союз архитекторов, и Главное архитектурно-планировочное управление, и Госстрой, а также лица, их возглавлявшие: главный архитектор города, его заместители, директора проектных институтов и т. д. Это делало журнал более или менее панорамным. В этом плане он отличался от такого концептуального журнала, как «Современная архитектура», который редактировали Моисей Гинзбург и Александр Веснин. «Архитектура и строительство Узбекистана» был гораздо менее авторским — он отражал многополюсную архитектурную среду республики. И лишь какие-то детали объяснялись личными предпочтениями человека, который фактически возглавлял редакционный коллектив.

ЕК: Если говорить о наследии, то я не все номера, конечно, видела, но не встречала никаких статей о застройке времени прихода Российской империи в Узбекистан. То, о чем много писал Владимир Нильсен.

БЧ: Интерес к русской колониальной архитектуре конца XIX — начала ХХ века возник в конце 1970-х годов. И тотчас в журнале появились и тексты о нем. Владимир Анатольевич Нильсен был одним из любимчиков Ирины Евгеньевны, все написанное им она оперативно публиковала, в честь юбилея подготовила сердечный номер с поздравительными статьями, фотографиями и шуточными рисунками. Книга Нильсена о среднеазиатской колониальной архитектуре также была отмечена в журнале положительной рецензией. Но были и другие авторы, которые публиковали материалы по этой архитектуре, например, Мавлюда Аминджановна Юсупова с ее статьями о «русском модерне» в Коканде и Ташкенте, Абдуманнопа Абдурахимовича Зияева, изучавшего царский период развития центральной площади Ташкента, к которой примыкал домик генерала Черняева и «Белый дом» генерала-губернатора фон Кауфмана. Об этом же слое в журнале высказывался архитектор Геннадий Иванович Коробовцев. Разумеется, в этих текстах отсутствовала постколониальная критика — в поздние советские годы деятельность России в Средней Азии после ее колонизации было принято описывать как объективно прогрессивный процесс.

АО: Ведь одновременно растет количество материалов по реставрации, по утратам в исторических городах Центральной России.

БЧ: Конечно, это было частью общесоюзного процесса по ревалоризации исторической архитектуры. Двухосевая «европейская» и «азиатская» природа городов Узбекистана анализировалась позитивистски, ее воспринимали как историческую данность. Критика колониальной сегрегации, которая характеризовала риторику исследователей архитектуры в 1930-е годы, ушла на второй план. Новой конвенцией стало стремление описать это сосуществование «старых» и «новых» городов позитивно, как «мультикультуралистский феномен».

АО: Интересна роль редакции, которая состоит из людей, не имеющих профессионального архитектурного бэкграунда, а связанных с издательским процессом. И они становятся представителями имперской идеологии, но не идеологически, а функционально, где-то рядом с печатным станком. Их имперскость проявляется тогда, когда у них есть возможность сделать свой выбор, а не только выполнять роль коллегиального органа печати — тут выясняется, какие ценности имеют для них значение.

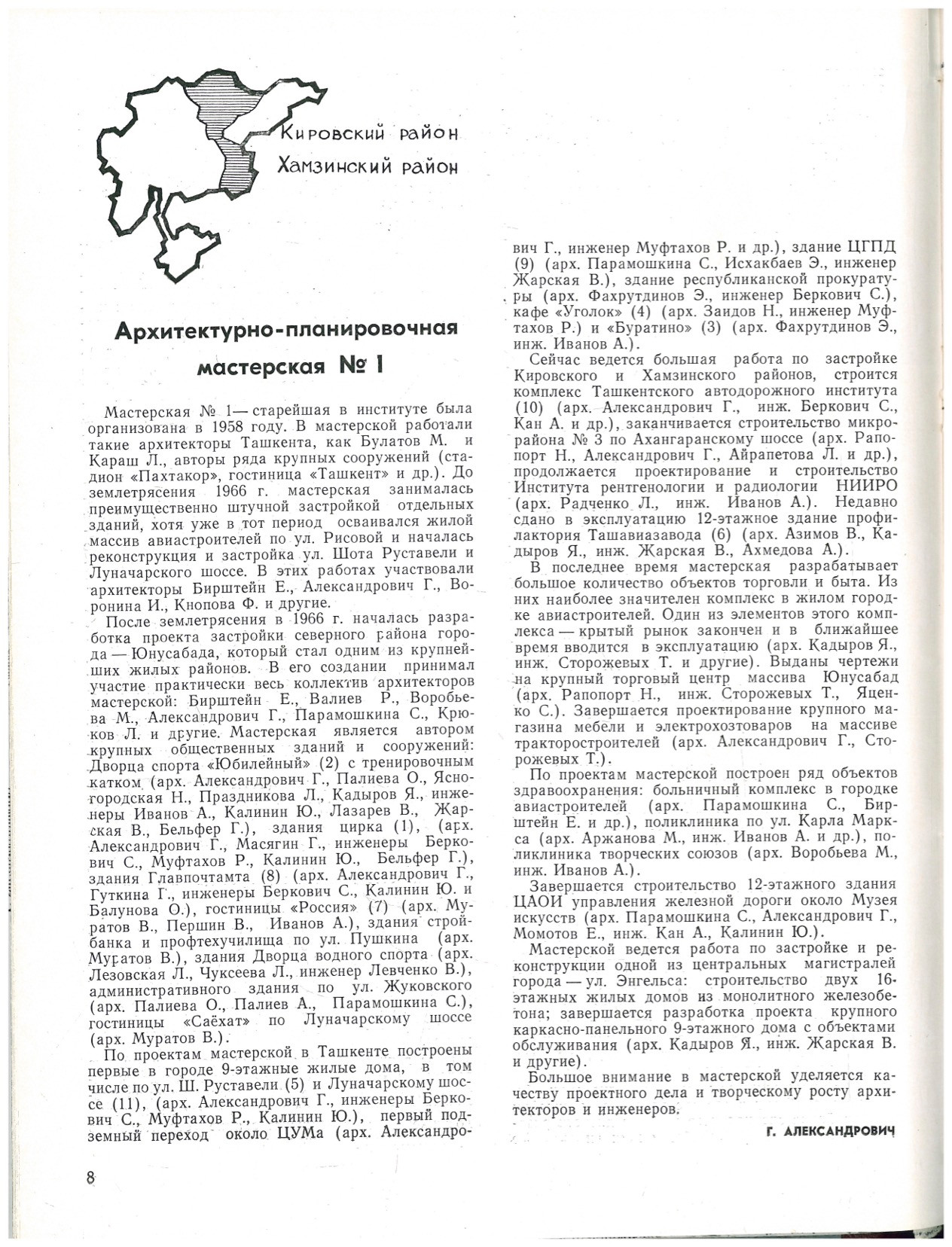

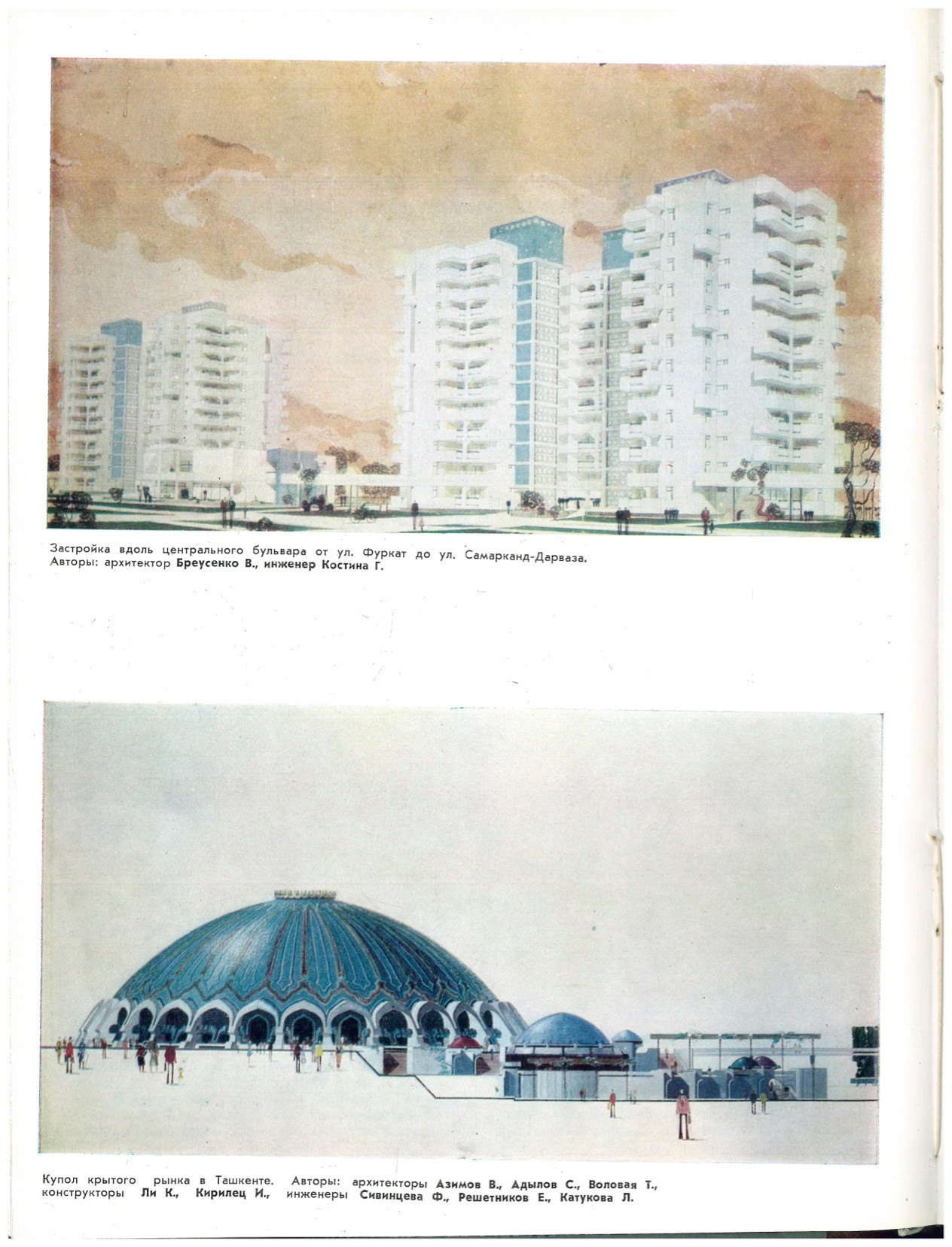

БЧ: Мне кажется, вы тонко уловили эту ситуацию, то, какую роль играет персональность людей. Но все-таки главная роль журнала заключалась в том, чтобы, по возможности, отражать точки зрения главных институций. Можно отметить такую закономерность: если какой-то номер был посвящен деятельности отдельного проектного института, например, Ташгипрогора, в следующих номерах появлялись группы материалов об Узгоспроекте (после 1972 года — УзНИИПградостроительства), ТашЗНИИЭПе, Ташгенплане и других организациях. Такие циклы институциональных публикаций прошли и в 70-е, и в 80-е годы приоритета не должно было быть ни у одной институции, и если какая-то из них получала получала большее освещение в каком-то случае, это компенсировалось симметричными публикациями других институций. Благодаря этой многовекторности, сегодня на публикациях журнала можно выстраивать институциональную историю архитектуры Узбекистана. Мне кажется, отдельные номера формировались именно внутри проектных институтов, а редакция просто придавала этим материалам большую литературность и собирала иллюстрации.

АО: Интересно, как мы смотрим сегодня на такую вроде бы техническую роль, в которой нет личной ответственности или позиции.

БЧ: Для меня отрефлексированность личной позиции сейчас является очень важной. Мы все выросли из этой многомерной колониальной/постколониальной/советской ситуации, и я в том числе. И путь к современному пониманию мира, включающему постколониальный взгляд, был у всех очень личным. Это не только чтение постколониальной литературы, но прежде всего собственный экзистенциальный опыт. К постколониальному видению мира вело взаимодействие с людьми на разных континентах, осмысление себя в меняющейся жизненной ситуации, включившей опыт иммиграции — все это постепенно привело лично меня к осознанию важности постколониального пересмотра культуры, которая нас формировала. Ведь в 1970–80-е годы я, как и большинство окружавших меня людей, тоже был уверен в универсальном значении европейской культуры для судеб человечества. Я не отделяю себя от этого общества, когда говорю о том, что его понимание мира было однобоким и имперским.

Но если продолжить размышление о журнале и, шире, собственно архитектурном процессе, нужно сказать, что после окончания перестройки начался совершенно иной период в развитии архитектуры Узбекистана. Парадоксальным образом, он, на мой взгляд, оказался плачевным. Казалось бы, постколониальный исследователь должен говорить противоположные вещи, подчеркивая выгоды наступившей независимости. Однако новая власть сразу приступила к уничтожению общественных механизмов управления архитектурой, переключив принятие решений на одного человека — а он в архитектуре ровным счетом ничего не понимал. Исчез градостроительный совет главного архитектурного планировочного управления Ташкента, были отменены общественные обсуждения в Союзе архитекторов, прекратились архитектурные конкурсы, волевым путем были упразднены ключевые архитектурные институции, такие как УзНИиПИреставрация и ТашЗНИИЭП. За четверть века в республике не случилось ни одной значительной архитектурной выставки. Неудивительно, что была сведена к нулю и роль печатных площадок: газет и журналов. Прекратились архитектурные дискуссии, исчезла архитектурная критика. В эти годы я перестал следить за журналом: ничего подобного публикациям 1980-х годов здесь и близко не было.

ЕК: Но зато Запад обратил внимание на Узбекистан, появился термин «сейсмический модернизм» благодаря Филиппу Мойзеру.

БЧ: Во-первых, правда то, что интерес к советской архитектуре в Узбекистан пришел с Запада: после ряда публикаций и выставок, XIX Венского всемирного архитектурного конгресса, множества конференций, прошедших в различных городах мира, от Сан-Паоло до Венеции и Еревана в Ташкенте перестали говорить об архитектуре последних советских десятилетий, как об однообразном железобетонном «лекорбюзьешнике» (термин ташкентского философа Евгения Абдуллаева).

Во-вторых, генеалогия терминов — безумно интересная вещь! Завершив одну из своих книг о Ташкенте берлинский исследователь Филипп Мойзер дал ей броское название «сейсмический модернизм». Это был тот случай, когда название привлекало внимание, но совершенно не отражало сути исследования, чья оригинальность и ценность заключалась в том, что автор сфокусировался на строительстве индустриального жилья и показал его разнообразие, типологию и эволюцию. Любой, кто попытается извлечь из термина «сейсмический модернизм» внутреннее содержание, окажется в тупике, т. к. противосейсмические меры ташкентских архитекторов вряд ли отличались от работ их коллег в Алматы, Ашхабаде или Спитаке, где, не в пример Ташкенту, произошли действительно катастрофические землетрясения. Сам Филипп Мойзер не скрывает, что для него это скорее поэтическая формула, потому что Ташкент преобразился после землетрясения. Но и это не совсем точно: главные сооружения 60-х гг., такие как Панорамный кинотеатр, ЦК Компартии Узбекистана, торговый центр «Чиланзар», Центральный универсальный магазин и так далее, были построены до 1966 года. Дальше произошла еще одна история, достаточно анекдотическая. Один дизайнер, родившийся в Ташкенте и затем переехавший в Москву, начал заниматься распространением постеров, где фигурировали ташкентские сооружения. Для него это был прежде всего коммерческий проект. Он создавал красивые фотографии, очищенные от всех неровностей и шероховатостей. Но такому чисто визуальному проекту нужен был какой-то звучный «концептуальный» слоган — и он был назван «Сейсмическим модернизмом». В результате этот термин оказался дважды импортированным: Москвой из Германии, и затем Ташкентом из Москвы, с постепенной утратой и без того зыбкого содержания. И тем не менее, сейчас город употребляет этот термин. Меня часто спрашивают, что это такое — и я не знаю, что людям отвечать.

ЕК: И цель достигнута — какое-то внимание к наследию той эпохи.

БЧ: Да, это позитивная сторона медали — к сожалению, за счет утраты смысла.