Дэвид Л. Хоффманн. Взращивание масс

Сегодня последний день ярмарки non/fiction, где издательство «Новое литературное обозрение» представило в числе прочих новинок перевод книги Дэвида Л. Хоффманна «Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм. 1914–1939». Американский историк не согласен с коллегами, которые рассматривают СССР как аномалию исторического развития — история советского государства в его исследовании представлена в контексте идей и практик, свойственных многим государствам периода модерна. Публикуем фрагмент, посвященный государственному насилию и техникам социального отсечения на примере Франции, Германии, Англии и дореволюционной России.

Чтобы осветить концептуальные и технические истоки разделения общества на категории и социального отсечения, я буду использовать два разных подхода. Прежде всего я обращу внимание на развитие науки об обществе и покажу, как социологи, психологи и криминологи XIX века пришли к представлению о злокачественных вкраплениях в социальном теле и практических шагах по их устранению. Затем я рассмотрю влияние колониализма, а именно — как колониальный подход способствовал разделению туземных народов на категории и порождал новые технологии изоляции групп, считавшихся социально или политически опасными. Эта практика социальной каталогизации и устранения сыграла важную роль в появлении последующих форм советского государственного насилия.

Конечно, политические лидеры не стеснялись применять силу против населения своих стран и задолго до Нового времени. На протяжении всей истории человечества правители убивали, ссылали, порабощали своих подданных, в особенности после военного завоевания, а также в ответ на реальные или воображаемые угрозы своей власти. Но лишь в эпоху модерна государство обратилось к социологическим исследованиям, нацеленным на решение общественных проблем путем разделения людей на категории. Достижения ученых XIX века — экономистов, демографов, психологов, криминологов — позволили выявить группы и типы индивидов, которые, как считалось, угрожали политическому или общественному порядку. В результате развития этих дисциплин на смену традиционной метафоре отношений между индивидом и обществом пришла концепция отдельных личностей как неотъемлемых частей социального тела. Она подразумевала, что болезнь индивида или его отклонение от нормы могут повредить обществу в целом (9).

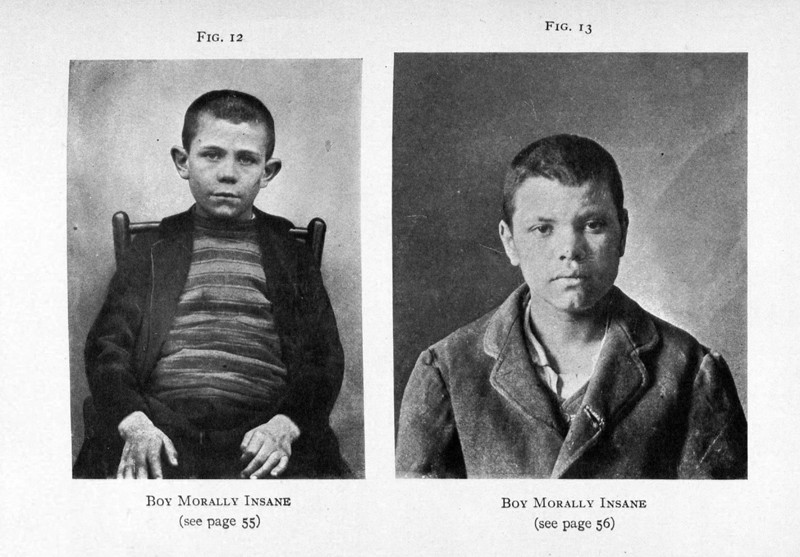

В Западной Европе социальные реформаторы и государственные чиновники сосредоточили свое внимание в первую очередь на городской бедноте, считая, что эта группа населения представляет угрозу для здоровья и безопасности общества. Некоторые даже увлеклись конструированием физического стереотипа низших классов, описывая рабочих такими же терминами, как и преступников: «уродливые», «отталкивающие», «невежественные». Эти старания отражали общее представление о том, что рабочие, преступники и иммигранты представляют собой часть городской клоаки, кишащей болезнями и преступлениями, — питательной почвы для возникновения мятежных толп (10). С целью предотвратить политические беспорядки и притупить остроту таких общественных проблем, как преступность, бедность и инфекционные заболевания, власти все чаще инспектировали подобные районы и составляли статистику, которая, в свою очередь, подталкивала их к вмешательству с целью регулировать или устранять «злокачественные» группы населения.

Хотя устранение индивидов из общества существовало задолго до XIX столетия, важнейшим шагом в развитии современного отсекающего насилия стало появление концепции криминального класса

Развитие криминологии в XIX веке привело к появлению новой концепции преступности и нового подхода к поддержанию порядка. Так называемые моральные статистики, Адольф Кетле и

Хотя устранение индивидов из общества существовало задолго до XIX столетия, важнейшим шагом в развитии современного отсекающего насилия стало появление концепции криминального класса. Уже в начале XIX века многие английские социологи и социальные мыслители пришли к мнению, что в составе общества существует такая особая группа, как «криминальный класс». Иначе говоря, причиной преступности они считали не

И Маркс, и Энгельс почерпнули уроки из истории Парижской коммуны, еще более укрепившись в концепции диктатуры пролетариата. Размышляя о Коммуне, Энгельс заключил, что «государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим»

Следующий важный шаг в развитии отсекающего насилия был совершен после подавления Парижской коммуны 1871 года. Французкие военные трибуналы провели быстрый суд над коммунарами. А затем составили списки виновных и занесли худших из них (лидеров революции, иностранцев, уголовников и дезертиров) в первую категорию — для казни или депортации. Французская армия казнила около 20 тысяч коммунаров и депортировала еще 5 тысяч в штрафные колонии в Новой Каледонии. Генерал Гастон Александр Огюст де Галифе заявил: «У нас более чем достаточно иностранцев и отбросов общества, нам необходимо избавиться от них» (16). Таким образом, военные деятели провели казни не в пылу битвы, а когда сражение уже закончилось и непосредственная революционная угроза миновала. Возможно, ими отчасти двигало желание возмездия, но еще более важную роль играла их решимость устранить из французского общества тех, кого они считали неисправимыми.

И Маркс, и Энгельс почерпнули уроки из истории Парижской коммуны, еще более укрепившись в концепции диктатуры пролетариата. Размышляя о Коммуне, Энгельс заключил, что «государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим»

Правительство Франции отказалось признавать за Парижской коммуной политическое значение. Коммунаров изображали безнравственными преступниками и даже называли «нечистью». Казнь и депортация коммунаров, по словам одного исследователя, «представляли собой социальную чистку Парижа»17. Виконт Отнен д’Оссонвиль, возглавлявший парламентскую комиссию по преступности, был убежден, что в большинстве своем коммунары являются преступниками-рецидивистами. Вместе со своими единомышленниками он связывал опасения национального упадка (после унизительного поражения во

Как недолгое существование Парижской коммуны, так и ее кровавый разгром стали важным ориентиром для революционеров-марксистов. Сам Карл Маркс прославлял Коммуну в качестве «смелой поборницы освобождения труда» и заявлял, что «Париж рабочих с его Коммуной всегда будут чествовать как славного предвестника нового общества» (20). И Маркс, и Энгельс почерпнули уроки из истории Парижской коммуны, еще более укрепившись в концепции диктатуры пролетариата. Размышляя о Коммуне, Энгельс заключил, что «государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим», и заявил: после победоносной пролетарской революции государство сохранится как «зло, которое по наследству передается пролетариату» и будет использоваться против врагов пролетариата «до тех пор, пока поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности» (21). Последующие марксисты, в том числе Троцкий, тоже извлекли уроки из подавления Коммуны. Они подчеркивали, что революционерам необходим центральный аппарат, чтобы вести войну против капиталистов, подобно тому как капиталисты использовали свой государственный аппарат для подавления революционеров (22).

В царской России ссылка преступников и революционеров была давней традицией. С конца XVII века власти ссылали небольшие группы каторжников и политзаключенных в отдаленные регионы. Порой ссылка подразумевала принудительный труд. В 1827 году Михаил Сперанский, генерал-губернатор Сибири, ввел правила транспортировки каторжников и использования их труда. Он стремился превратить ссыльных в сельскохозяйственных колонистов, имея в виду долгосрочную цель интеграции Сибири в Российскую империю (23). Подобно своим западноевропейским коллегам, царские чиновники XIX века тоже опасались революционного потенциала рабочих и старались во второй половине столетия регламентировать фабричный труд, а также выступать посредниками в трудовых конфликтах (24). Русская либеральная интеллигенция тоже беспокоилась о низших классах, но придерживалась совершенно иных позиций. Стремясь улучшить положение угнетенных масс, либералы-интеллигенты вместе с тем опасались, что российская жизнь с ее политическим угнетением и экономической отсталостью способствует девиантному поведению и беспорядкам среди рабочих и крестьян. Таким образом, либералы считали, что в бедности, алкоголизме и преступности низших классов повинно самодержавие, но вместе с тем испытывали по отношению к массам смесь беспокойства и чувства вины (25).

В конце XIX — начале XX века российские социальные мыслители обратились к идее «защиты общества» — новому принципу карательной политики, который ввели в 1880-е годы Франц фон Лист и другие немецкие судебные реформаторы. В противовес классической теории сдерживания, этот подход предполагал, что наказание должно быть обусловлено не преступлением, а потенциальной опасностью преступника в будущем. Сторонники данного принципа призывали к пожизненному заключению неисправимых рецидивистов с целью защитить общество от преступности (26). Концепция защиты общества приобрела влияние по всей Европе, включая такие страны, как Франция, где социальные мыслители в целом отвергли теории преступности, основанные на биологическом детерминизме. Российские криминологи и психологи тоже с энтузиазмом обсуждали эти идеи, выступая за продолжительную изоляцию некоторых преступников в целях защиты общества. В России эти идеи возобладали на фоне роста общественных беспорядков в начале века, кульминацией которых стала революция 1905 года (27).

Один русский криминолог утверждал, что морально испорченных преступников нужно не сурово наказывать, но просто изолировать, удаляя из повседневной жизни, чтобы защитить общество от их вредного влияния (28). Другие соглашались и заботливо добавляли, что подобная изоляция необходима для блага самих преступников, поскольку защитит их от пагубного воздействия современного мира (29). Криминолог А.А. Жижиленко рекомендовал учредить трудовые колонии, где можно было бы разместить опасных рецидивистов и, если удастся, вернуть их к честной жизни (30). Таким образом, уже до революции принцип социального отсечения, или физической изоляции, тех, кто представлял угрозу обществу, вполне укоренился среди русских психологов и криминальных антропологов. Некоторые из них и в советское время продолжали играть важную роль, формулируя принципы карательной политики. Хотя было бы неверно винить в советском государственном насилии этих либеральных интеллигентов, их предписания по устранению отклонений указывают, что большевики были не единственными, кто желал обновить общество путем насильственного удаления испорченных людей.

Таким образом, к началу XX века идея устранения преступников и их изоляции от общества прочно укоренилась в среде западноевропейских и русских психологов и криминологов. Мало того, этот принцип социального отсечения все в большей степени казался применимым не только к отдельным личностям, но и к целым социальным слоям, представлявшимся угрозой обществу. Способы определения того, какие именно группы являются лишними, зависели от социальной статистики и классификации общества — от технологий, которые сами по себе помогали обосновать идею социального отсечения. Эти принципы и методы каталогизации общества впоследствии повлияли на образ мыслей советских криминологов и стали одной из основ советского отсекающего насилия.

Примечания:

(9) См.: Gallagher С. The Body versus the Social Body in the Works of Thomas Malthus and Henry Mayhew // Representations. 1986. Vol. 14. Р. 83–106.

(10) Chevalier L. Laboring Classes and Dangerous Classes in Paris during the First Half of the Nineteenth Century / Transl. F. Jellinek. New York, 1973. Р. 369, 413. См. также: Jones G.S. Outcast London: A Study in the Relationship between Classes in Victorian Society. Oxford, 1971.

(11) В разных странах труд Ломброзо был воспринят неодинаково, что было связано с разным уровнем развития психиатрии и криминальной юриспруденции. См.: Wetzell R. Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880–1945. Chapel Hill, 2000. Р. 21–31. O Ломброзо см. также: Horn D. The Criminal Body: Lombroso and the Anatomy of Deviance. New York, 2003.

(12) Lüdtke A. The Permanence of Internal War: The Prussian State and its Opponents, 1870–1871 // On the Road to Total War: The American Civil War and the German Wars of Unification, 1861–1871 / Eds. S. Förster and J. Nagler. New York, 1997. P. 388–390.

(13) Hughes R. The Fatal Shore. New York, 1987. P. 40–41, 66, 161–168. Высылка каторжников из Англии началась в действительности уже в первые годы XVII века, когда небольшие группы преступников, приговоренных к смерти, вместо этого направлялись работать на плантации в североамериканских колониях. О британском Билле о закоренелых преступниках (1869) см.: Pick D. Faces of Degeneration. Р. 182–183.

(14) Toth S.A. Beyond Papillon: The French Overseas Penal Colonies, 1854–1952. Lincoln, 2006. Р. 4–5, 31–33. См. также: Pick D. Faces of Degeneration. Р. 39.

(15) Nye R. Crime, Madness, and Politics in Modern France. Ch. 3; Toth S.A. Beyond Papillon. Р. 10–11.

(16) Tombs R. The War against Paris 1871. New York, 1981. Р. 179–180, 191.

(17) Bullard А. Exile to Paradise: Savagery and Civilization in Paris and the South Pacific, 1790–1900. Stanford, 2000. Р. 67, 81.

(18) Toth S.A. Beyond Papillon. Р. 31–33.

(19) Дальнейшее рассмотрение темы см. в кн.: Nye R. Crime, Madness, and Politics in Modern France. Р. 59–95.

(20) Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. Т. 17. С. 350, 366.

(21) Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции». Доступно на сайте www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Civwar/civwar-00.html.

(22) Троцкий Л.Д. Терроризм и коммунизм. Пг.: Государственное издательство, 1920. С. 91–92.

(23) Schrader A.M. Languages of the Lash: Corporeal Punishment and Identity in Imperial Russia. DeKalb, 2002. Р. 79–83. См. также: Gentes А. Roads to Oblivion: Siberian Exile and the Struggle between State and Society in Tsarist Russia, 1593– 1917: Ph.D. diss. Brown University, 2002.

(24) Zelnik R.E. Labor and Society in Tsarist Russia. Р. 92–96.

(25) См.: Engelstein L. The Keys to Happiness. Р. 24.

(26) Wetzell R. Inventing the Criminal. P. 33–34.

(27) Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930. Ithaca, 2008. P. 125. О страхах перед растущей волной преступности и беспорядка, исходящих от низших классов, см.: Neuberger J. Hooliganism: Crime, Culture, and Power in St. Petersburg, 1900–1914. Berkeley, 1993.

(28) Воротынский В.И. Психофизические особенности преступника-дегенерата // Ученые записки Казанского университета. 1900. № 3. С. 101. Цит. в: Beer D. Renovating Russia. Р. 126.

(29) Beer D. Renovating Russia. Р. 127.

(30) Жижиленко А.А. Меры социальной защиты в отношении опасных преступников // Право. 1910. № 35. С. 2078–2091; № 36. С. 2136–2143; № 37. С. 2167– 2177. Цит. в: Beer D. Renovating Russia. Р. 128.