Как любители делают космос частью повседневности

В Советском Союзе космос считался утопическим пространством мечты, где реализовывались государственные проекты, значимые для всего человечества в целом, но парадоксальным образом отчужденные от каждого человека в отдельности. С распадом СССР и в результате общепланетарных экономических и социальных процессов космос оказался коммерциализирован, вместе с тем став более доступным для частных инициатив. В итоге в последние десятилетия появилось много изобретателей-любителей, которые самостоятельно, без поддержки государства, разрабатывают и пробуют технологии по покорению и исследованию космоса — таким образом делая его частью земной повседневности и создавая новый утопический горизонт.

Междисциплинарный исследователь Денис Сивков исследует этот феномен уже несколько лет и готовит к выходу посвященную ему книгу. В интервью Анне Михеевой на нескольких примерах он рассказал о важности любительских проектов, дискретной работе с материалами и неоправданном снобизме современных антропологов. А также о том, почему любительство — способ политической самоорганизации, и как это связано с его собственной исследовательской деятельностью. Иллюстрации — Екатерины Горбачевой.

Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта syg.ma, посвященного поиску нового знания о России. Манифест можно прочитать по ссылке. Мы открыты любым предложениям сотрудничества и совместного поиска: если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или делают ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.

И не забывайте подписываться на наш инстаграм!

Исследование: утопия любителей и соединение космоса с повседневностью

Когда я начал исследовать любительскую космонавтику, то заметил, что темы, связанные с космосом, редко встречаются в публикациях по социальным наукам в России. Это противоречие меня заинтересовало: с одной стороны, есть колоссальный интерес публики к освоению и изучению космоса, с другой — мало социальных ученых об этом пишут. В этом зазоре нашлось пространство для реализации моей жизненной позиции. Я понял, что нужно заполнить лакуну, снизу создавать сообщество тех, кто будет исследовать космос: искать людей, организовывать события, выпускать журналы, давать интервью. Сейчас я работаю над книгой про космических любителей, и при благоприятных обстоятельствах через год она увидит свет.

Мне хотелось бы понять, как любители создают утопический горизонт и как пытаются его достичь. Я исследую влияние социотехнической утопии — ожидания, предвосхищения, воображения — на реальность. Любая мечта, воображаемое, идея имеют силу. Мы привыкли считать технологии чем-то закрытым, неимоверно серьезным, обязательным, сложным и недоступным — в том числе

В любительстве соединяются вещи, которые казались в принципе несоединимыми, — обычная жизнь и космос

Мое исследование в основном посвящено российским любителям. Также мне важно было сравнить Россию с другими странами. В Штатах и у нас любители часто говорят о космических технологиях как о понятных и доступных, противостоя государству как

Чаще всего освоение космоса представляется как предприятие всего человечества — социальными исследовательницами и исследователями в том числе. Любителей не замечают: освоение космоса отдельными людьми понижает градус героического пафоса. А они тем временем предлагают уникальные социотехнические решения. У антрополога Джошуа Рино в книге о военном мусоре есть глава о мусоре космическом. Он рассказывает о радиолюбителях, которые связываются со спутниками, вычисляют по траекториям их типы и посылают им команды. Технологии позволяют устанавливать связь со списанными устройствами, которые были запущены в 1970–1980-х годах. На государственном уровне они считаются космическим мусором, хоть на самом деле их можно привести в рабочее состояние. Любители заставляют посмотреть на космический мусор иначе: хакерскими действиями они превращают списанные спутники в функциональные устройства. Другой пример — про российских любителей, добывающих комплектующие для своего спутника в ближайшем магазине электротоваров. А один любитель из Латвии рассказал мне, что в свой первый стратосферный запуск предложил жене положить обручальные кольца в бокс с оборудованием — поместить часть обычной жизни в космос. В любительстве соединяются вещи, которые казались в принципе несоединимыми, — обычная жизнь и космос. Подобные истории составляют важную часть их утопии и кардинально меняют наше представление об освоении космоса: он перестает быть государственным делом или делом всего человечества и становится частью повседневности.

Когда я только начал заниматься темой космоса, мне важно было понять, что написано в этом поле, какие исследования проводились в антропологии космоса. Я прочитал статью Деборы Баттальи — «матери» антропологии космоса. Она писала, что дневники космонавтов можно использовать как этнографический материал. Меня это заинтересовало, и я нашел с десяток опубликованных дневников. Это новый огромный пласт информации, ведь есть еще неопубликованные, о которых я знаю не так много. Такие дневники предлагают насыщенное описание космической повседневности. Антропологи космоса в

В этом контексте любопытен и взгляд любителей на детство. Современные дети все еще мечтают стать космонавтами, но государственные институции это желание присваивают. Например, чтобы в определенном космическом предприятии было необходимое количество сотрудников, открывается соответствующее число кружков космонавтики и детских планетариев. Это то, что Фуко называл биополитикой, восходящей к христианским идеям заботы о стаде. Для государства дети — это трудовой ресурс. Для любителей же они — источник вдохновения. Один из моих информантов рассказывал, что любит делать скафандры вместе с детьми, потому что дети способны изобретать вне институциональных и профессиональных границ. На них еще не оказали влияния ни школа, ни университет, где любое действие должно подчиняться правилам. Дети возвращают мечту в освоение космоса.

Поле: расширение выборки и репрезентация любительства в кино

На полевом этапе исследования я разными способами пытался получить данные о любительских проектах в космонавтике: брал интервью, ходил на конференции и презентации любительских проектов, стартапов. Я бы не назвал это поле сложным: люди вели себя довольно открыто. Мне удалось посетить несколько любопытных собраний и встреч. На одной из них любительский проект трансформировался в коммерческий стартап: все его участники собрались, чтобы поделить обязанности и возможную прибыль. С этой встречи у меня осталась трехчасовая запись. Я пока мало над ней работал, но чувствую в этом материале большой потенциал. Также мне было важно понять более широкий контекст освоения космоса в России — услышать не только любителей, но и представителей частных организаций и государственных структур. Это важно по причине существования связей и переходов между этими сферами: любители могут основать коммерческий стартап, а конструкторы из госкорпораций — участвовать в любительских проектах.

Как я уже говорил, в

Напряжение между маленькой группой людей и большой идеей, малыми средствами и большими достижениями важно для понимания любительских техноутопий

На одной из встреч узнал о режиссере научно-популярного кино Дмитрии Завильгельском. Он снял фильм о двух проектах, возглавляемых Александром Шаенко: о спутнике «Маяк» и установке для получения кислорода из водорослей, которую можно использовать в космосе. Тогда меня заинтересовала режиссерская оптика, особенная рецепция любительства, и я взял у него интервью. Потом нашел шотландского фотографа Роберта Ормерода, который снимает космических энтузиастов, в том числе любителей. Из интервью с ним понял, что его репрезентация любительства соединяет в себе зрительский интерес, интерес институций, которые эти фотографии выставляют или публикуют, и оптику самого фотографа. То есть фотографии и фильм, а главное, разговор о них с создателями могут показать рецепцию любительских проектов. Затем я связался с режиссером Максом Кестнером, который шесть лет снимал фильм о Copenhagen Suborbitals. Он планировал сделать его за год, но запуск ракеты затянулся по ряду социотехнических причин: участники не могли поладить друг с другом и техникой, технические объекты не ладили между собой. Кестнер хотел показать напряжение между малым и большим — между маленькой группой людей и большой идеей, малыми средствами и большими достижениями. Это напряжение, которое не снимается, важно для понимания любительских техноутопий.

Траектория: от индианистики к антропологии и любительство как политическая позиция

Я родился в Советском Союзе и учился в ничем не примечательной советской школе. Оканчивал ее, пока СССР разваливался на глазах. Это было время, когда институты и скрепы, которые держали эту империю в течение 70 лет, переставали работать. Разрушение выражалось в незначительных бытовых ритуалах, но при этом было довольно травматичным. Я отчетливо помню день, когда компания отъявленных хулиганов просто рвала на части советскую школьную форму. Это видел не я один, это видел весь класс. Никто ничего не говорил, но все понимали связь школьной формы с порядком, даже если и не любили ее носить. Никто не был готов к тому, чтобы этот порядок рухнул вот так, в одночасье.

Я окончил девять классов и в то время не планировал учиться дальше. У моих родителей не было высшего образования, и они говорили: надо получить такое образование, которое просто позволит найти работу. Я пошел в колледж газа и нефти. При этом с позднего детского возраста у меня было собственное убежище: меня занимали американские индейцы. Есть такое слово «индианистика», которое означает одновременно и изучение культуры и истории индейцев, и некоторую ролевую игру — групповые выезды, ношение костюмов, индейские песнопения и танцы. В групповых играх я участия не принимал, успел этот миметический момент перерасти, но много знаю о дискуссиях, которые в этом сообществе происходили: можно стать индейцем или нельзя. Сейчас понимаю, что и для подростков, и для более взрослых людей в поздний советский период индианистика была своего рода политическим убежищем. В этом вымышленном мире индейцев можно было жить как хочется, без государственного надзора. Эта тема тогда была очень популярной: об индейцах писали в газетах и журналах, снимались передачи. На уровне государственной риторики они были символом сопротивления капитализму, для нас — утопическим образом внутренней свободы. К этому увлечению позже присоединились мистицизм и интерес к шаманизму, и с этим багажом на пятом курсе своего колледжа я понял, что не хочу карьеры инженера. Тогда я смог и сам решиться, и родителям сказать, что хочу учиться дальше и пойду в университет.

Я поступил на философский факультет в Волгоградский государственный университет. Там понял, чего хочу: исследовать, преподавать, узнавать, открывать новое. Я достаточно быстро там освоился и сделал академическую карьеру, насколько это было возможно в Волгограде. Написал и защитил диссертацию о Теодоре Адорно. Мне повезло: у меня были адекватные, интересные преподаватели и ориентиры, сейчас наука там в ужасном состоянии. Это даже нельзя назвать наукой. Скорее это бесконечная и бессмысленная имитация некоторых научных форм, плагиат, переписывание рабочих программ, игры в патриотов. В конце 1990-х и начале 2000-х годов там еще сохранялись островки свободы, университеты не были настолько подмяты государством под себя. Сейчас они там постоянно занимаются бессмысленной аккредитацией: люди перекладывают с места на место тонны ненужных бумаг. Эта аккредитация лежит на плечах не особых служб, а преподавателей. Вместо того, чтобы учить и вести исследовательскую деятельность, они занимаются бюрократической работой. Абсолютная бессмыслица, которая и стала одной из причин моего бегства из Волгограда в Москву три года назад.

Меня долго звали в Москву, но не на конкретные должности. Многие люди, чье мнение я уважал и уважаю до сих пор, просто говорили: «Приезжай!» Но у меня и у некоторых коллег не было намерения уехать. Мы хотели делать что-то в Волгограде: исследовательские проекты, научный центр. Несколько таких инициатив провалились. В то же время набирал обороты мой конфликт с руководством кафедры вуза, где я работал. Когда мне просто запретили ездить на конференции, аргументировав тем, что это никому не нужно, я понял, что больше здесь жить нельзя, и уехал.

Интерес к американским индейцам вывел меня не к количественным исследованиям, которыми многие социологи занимаются, а к качественным

Долгое время я занимался философией, но потом в моей жизни произошел важный сдвиг: мне захотелось делать что-то более близкое к повседневности, что-то про людей, а не про идеи. Я больше не хотел заниматься спекуляцией и интуитивно начал мигрировать в сторону социальных и политических наук, прикладных исследований и «настоящего» мира «за окном».

Я понимаю, что интерес к американским индейцам вывел меня не к количественным исследованиям, которыми многие социологи занимаются, а к качественным. Пока я был в Волгограде, у меня появилось первое поле. Мы с коллегами выиграли грант, учрежденный Российским государственным научным фондом и Волгоградской областью, и занимались исследованиями «пассажиринга»: нам было интересно понять социальный мир волгоградских маршруток. Я целый год катался на этом частно-общественном транспорте и вел полевой дневник — это было мое этнографическое крещение. К сожалению, я его только в несколько статей превратил, но, возможно, еще когда-нибудь вернусь к этому материалу и сделаю книжку. Тогда у меня просто не хватило ума, сил или смелости как-то его обработать, поместить в некоторый контекст. Я не совсем понимал потенциал исследования, а сейчас, кажется, понимаю.

Но именно в этом исследовании «пассажиринга» я, надеюсь, стал антропологом. С этим опытом исследований я подал заявку на получение Карамзинской стипендии Фонда Прохорова. Цель этих стипендий — в усилении академической мобильности между провинцией и Москвой, в обеспечении талантливым людям возможности уехать. Конкурс подразумевал выбор исследования, я выбрал проект об исследовании космоса в российских и американских медиа. Его руководительницами были Екатерина Лапина-Кратасюк и Евгения Ним из НИУ ВШЭ. Они решили, что я им подхожу. Уже тогда я подсел на иглу исследований науки и технологий (STS), в которых соединяются антропология, социология, история и философия техники. Это большое, любопытное и достаточно демократичное поле. В нем гораздо реже встречаются входные препятствия в виде дисциплинарной принадлежности, и любая оптика и исследовательский метод применимы. Здесь важен результат, а не то, какое дисциплинарное поле ты представляешь. В итоге я занялся исследованием популяризации космоса. Мне было интересно, как серьезная наука, сложная научная мысль превращается в популярную. Что происходит со знанием? Какие трансформации оно переживает? Может ли быть так, что это в принципе разные формы, которые друг с другом никак не связаны? В фокусе моего исследования были практики, производимые самими учеными, процесс приготовления сырого научного знания. Я представил этот процесс как социотехническое предприятие.

Меня интересовали, с одной стороны, визуальные средства, например роль презентации в производстве популярного знания. С другой — было любопытно узнать о возможностях и интересах самих ученых. Я с удивлением обнаружил, что многие популяризаторы считают свою деятельность рекрутингом: ищут новых людей, которых интересует научное производство, астрофизика и космонавтика. Во время исследования популяризации я познакомился с российскими космическими любителями. Одним из них был Александр Шаенко, который с командой любителей сделал и запустил спутник «Маяк». Во время интервью, пока он мне рассказывал о своих популярных лекциях, я не мог отделаться от мысли, что люди сделали свой спутник в гараже и запустили его. Вскоре мне удалось поговорить с Олегом Блиновым — инструктором на тренажере «Выход-2», имитирующем выход в открытый космос. Он рассказал, что решил делать скафандры, потому что у скафандров промышленного производства есть ряд недостатков. То есть у меня было уже два кейса: спутник и скафандры. Мне был нужен третий, чтобы начать писать более или менее связную историю и обозначить тенденцию. Тогда мне рассказали о Никите Попове, руководителе частного клуба космонавтики, который с командой в 2015 году запустил в стратосферу мышенавта. Они создали такую систему жизнеобеспечения для лабораторной мыши, чтобы не просто запустить ее в стратосферу, но и вернуть живой. У них получилось.

Любители на собственном примере демонстрируют, что любой человек без специальной подготовки может принять участие в космическом проекте

В этих двух проектах — с маршрутками и любительским освоением космоса — меня привлекает факт низовой самоорганизации. Любители рассказали мне об идее собственного космоса, без государства. В Америке, в Дании и в других странах они на собственном примере демонстрируют, что космические технологии — простые, любой человек без специальной подготовки может принять участие в космическом проекте. В оптике любителей государство предстает в виде ограничительной структуры: оно превращает технологии в политический черный ящик. Все подчиненные ему системы и институты выстраивают дистанцию между технологиями и человеком, производят специфический образ космоса как закрытого и недостижимого. Мне кажется, проекты любителей — это определенная политическая позиция.

Так же и с маршрутками в Волгограде. В то время, когда Союз рухнул и государство было неспособно поддерживать городскую транспортную инфраструктуру, появилась инициатива снизу, в рамках которой владельцы маршрутных такси, водители и пассажиры сами произвели свою транспортную систему. Поскольку в этой системе не было готового морального или социального порядка, его пришлось изобрести. Я часто вспоминаю случай, когда в самом центре Волгограда одна маршрутка подрезала другую, и водители вышли на главную улицу города и начали драться. Я в это время просто переходил дорогу и наблюдал за развитием ситуации. В

Метод: снобизм антропологов и исследование как способ осмысления своего пути

Два кейса к моменту начала моей работы над проектом, посвященном космическим любителям, стали историей: спутник уже был запущен, а мышенавт давно вернулся на Землю. Мне пришлось работать ретроактивно. Я не мог наблюдать за развитием любительских проектов, но брал интервью и изучал опубликованные участниками материалы; постоянно просил присылать визуальные репрезентации их работы: фотографии, видео, рисунки, иллюстрации. Любителям самим важно шуметь, рассказывать о себе, в отличие от государства, которое гораздо более скрытное и секретное. У меня было много визуального материала, который часто выступал в качестве не только иллюстраций, но и вдохновения. Так произошло с фотографией скафандра, который лежит на диване в обычной квартире. Для меня как исследователя и для моих слушателей это мощный образ. Помимо визуальной репрезентации, мне интересны и научные артефакты, с которыми работают любители. Одна собеседница рассказала, что на

В исследовании любительских космических проектов не было возможности провести последовательное этнографическое погружение, поэтому полевая работа была дискретной. В англоязычной традиции такой подход называется multisited, или multimodal, — когда исследовательский материал собирается в различных местах с использованием всех доступных или необходимых методов и медиа, а сама процедура наблюдения меняется, подстраиваясь под внешние условия. Таким образом, из разнородного материала я собираю сложный пазл — картину того, как выглядит любительское движение в России и, возможно, в мире. В методе интервью мне нравится эффект снежного кома в сообществе: информанты сами предлагают поговорить с участниками других проектов, дают наводки на других информантов. Мне предстоит провести интервью еще с несколькими людьми из Европы и США. Тут важно вовремя остановиться и сказать: «Все, я больше ничего не собираю». Но пока я могу себе позволить делать вылазки в поле.

Мое исследование находится на стадии, когда самый необходимый материал собран. У меня чуть больше пятидесяти интервью с любителями, стартаперами, популяризаторами, энтузиастами, фотографами и режиссерами, сотрудниками государственных компаний. Я нахожусь в середине пути: часть интервью я расшифровал, но

К колоссальному списку литературы я обращаюсь тоже дискретно. Весь этот объем мне не прочесть никогда, и в этом тоже важно соблюсти баланс между интересным и важным. Какие-то вещи нужно читать в момент обнаружения идеи, чтобы не упустить и развить ее. Я понимаю, что нельзя замыкаться только на темах любителей и космоса, важно обращать внимание на исследования из других областей научного знания. Такого рода отступления от основной темы могут благоприятно повлиять на исследование, насытить его неожиданными логическими ходами. В моей работе много деталей, но мне необходимо наполнить ее идеями. Передо мной остро стоит вопрос: что я могу сказать миру, потенциальному читателю, чего еще никто не говорил до меня?

Антропологу нужно не только достаточно погрузиться, но и не раствориться полностью

Хотелось бы сказать о снобизме классических антропологов, для которых интервью — это не этнографический метод. Я думаю, что это не так. Но этот снобизм существует и на уровне практики, и на институциональном уровне. Во многих антропологических текстах интервью описывается как ограниченный и непродуктивный метод, а включенное наблюдение превозносится. Не был год в поле — не антрополог! Но в современном мире год в поле — это иллюзия. Почти все знакомые уезжают на несколько месяцев в поле. Потом суммируют эти полевые периоды в год. Это максимум, который они могут себе позволить. Этот год в любом случае не будет годом непрерывного герметичного наблюдения, он будет прерываться неизбежными жизненными интервенциями. Жизненный багаж и социальные сети, современные способы обмена информацией не дают исключить себя из повседневности социального исследователя или исследовательницы и полностью включиться в жизнь объекта наблюдения. Кроме того, такое ограниченное видение метода может быть даже вредным. Антропологу нужно не только достаточно погрузиться, но и не раствориться полностью.

В

* * *

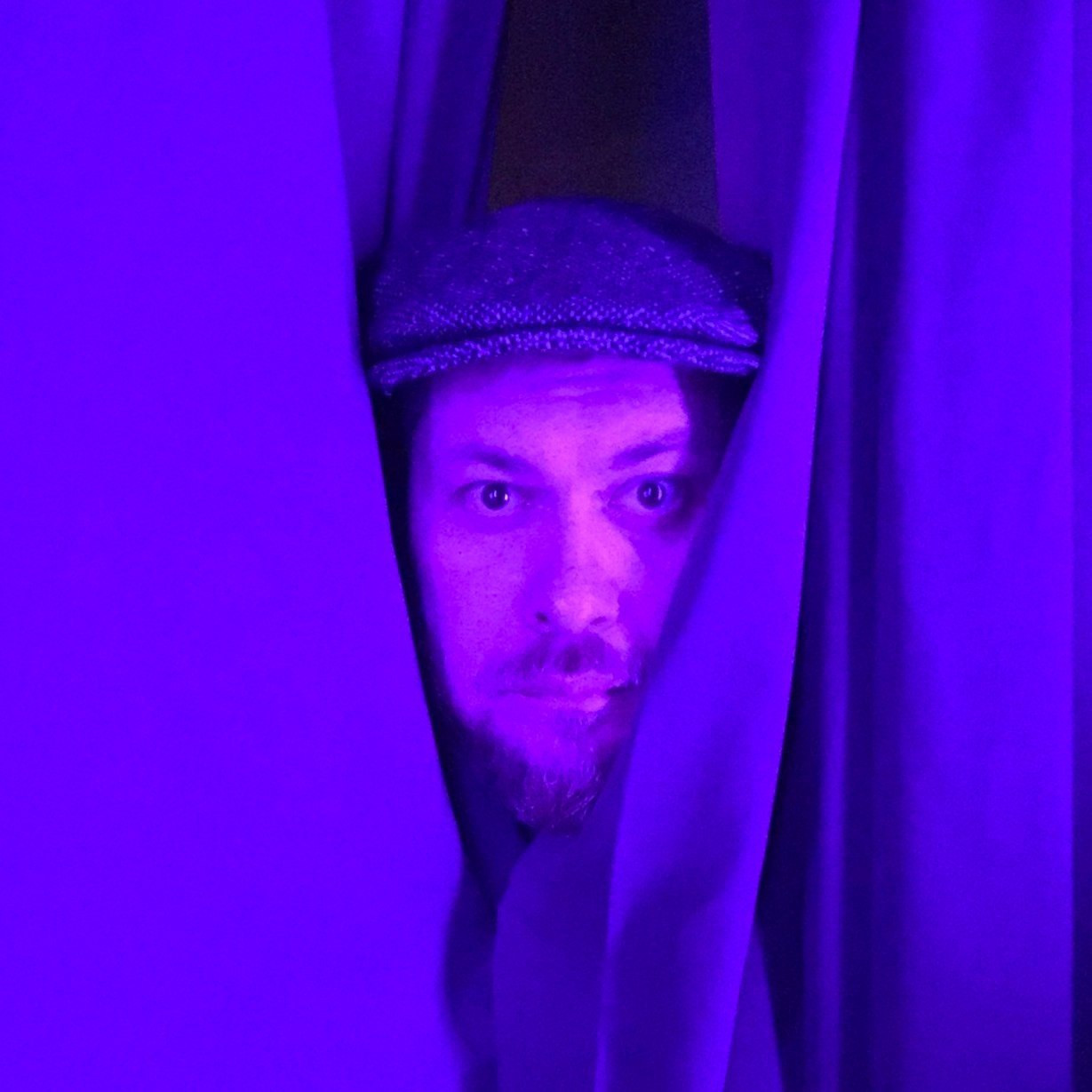

Денис Сивков — антрополог, социолог и философ, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук РАНХиГС. Занимается исследованием любительского освоения космоса, подробнее о котором можно почитать в его интервью проектам Strelka Mag, «Звезда», «Реальное время», статьях для журналов «Этнографическое обозрение», «Сибирские исторические исследования» и «Социология науки и технологий», а также в лекциях, прочитанных в Самарской областной научной библиотеке, Московской антропологической школе и Музее Федорова.

Связаться с Денисом можно в фейсбуке и по электронной почте.