Киборги из чрева беременного монстра: теоретические фигуры Донны Харауэй

В издательстве Ad Marginem вышла книга «Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х» — эссе феминистки и социалистки Донны Харауэй, впервые напечатанное в 1985 году, но во многом до сих пор остающееся текстом будущего. Жители Петербурга 29 июля смогут посетить презентацию книги в магазине «Порядок слов» с участием одной из основательниц российского «Кибер-фемин-клуба» Аллы Митрофановой и редактора русского издания Даниила Жайворонока. Публикуем написанное Даниилом послесловие к этому тексту, дающее общее представление о Донне Харауэй и ее теоретических фигурах.

В наши дни Донна Харауэй продолжает проект Спинозы, настаивая на разрушении барьеров, которые мы воздвигли между человеком, животным и машиной. Если мы представим Человека вне природы, то Человек перестанет существовать. Это признание и есть смерть Человека.

Майкл Хардт, Антонио Негри. «Империя»

I.

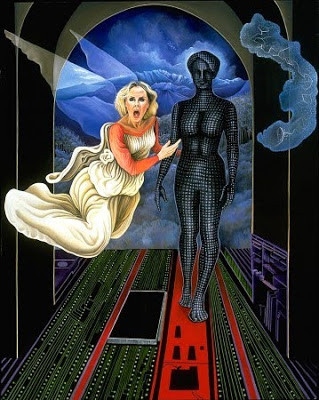

На обложке книги Modest_Witness@Second_ Millennium.FemaleMan©_Meets_ OncoMouseTM: Feminism and Technoscience, за которую Донна Харауэй получила премию Людвига Флека в 1999 году, размещена иллюстрация Линн Рэндольф «Возвещение о втором пришествии». Но изображенная на ней женщина-ангел с прозрачными крыльями несет весть не о рождении нового Христа или другого божества или богини, а о необратимых трансформациях форм жизни и мира как такового. Эти трансформации воплощены в женской фигуре киборга, которая движется от девственных и романтических природных ландшафтов (лесов и гор), изображенных на заднем фоне, в направлении к зрителю по дороге из компьютерных микросхем, чипов и плат. Этот киборг, беременный противоречиями, иллюзиями и утопиями, воплощает в себе одновременно и угрозу, и надежду. Фигура человеческого или сверхчеловеческого исчезает. Так говорит Донна Харауэй.

Родившаяся в Денвере, штат Колорадо, в семье спортивного журналиста и правоверной католички, изучавшая эволюционную философию и теологию в парижской Fondation Teilhard de Chardin и защитившая свою диссертацию по биологии в Йельском университете, Харауэй с середины 1990-х стала настоящей академической звездой. Индексы цитирования ее текстов постоянно растут, ее называют «одной из главных феминистских теоретиков науки» (Lederman, 2002, p. 164) и «одной из немногих писательниц-феминисток, получившей статус автора и упоминаемой и цитируемой как феминист_ками, так и не феминист_ками» (Sofoulis, 2003, p. 63), а перед лекцией в Гарвардском университете она была представлена как «настолько знаменитая в академическом мире, насколько это возможно» (Grebowicz, Merrick, 2013, p. 10). Харауэй считают одной из основоположниц киберфеминизма и «нового материализма», центральной фигурой в современной эпистемологии, феминистских (и не только) исследованиях науки и технологий и постгуманизме. На нее ссылаются в исследованиях по иммунологии и эмбриологии, интернета и цифровых технологий, панк-сцены, истории медицины, колониальной и постколониальной истории, в

II.

В одной из своих важнейших статей Харауэй утверждает, что всякое знание несет на себе отпечаток того места/позиции/ситуации, в которой оно производится (Haraway, 1988). Это не значит, что при этом оно становится неизбежно субъективным и относительным. Наоборот. Только в том случае, если мы откажемся от того, чтобы играть в God’s trick, размещая себя в качестве бестелесных субъектов-наблюдателей [1], парящих в высотах абстракции и незаинтересованно окидывающих мир своим всевидящим взором, становится возможной объективность. Ситуационная, частичная, политическая. К тому же, как замечает Харауэй, лучше смотреть не с надмирных высот, а снизу, со дна, из андеграунда, из позиции угнетенных: колонизированных, небелых, женщин, рабочих, ЛГБТК+ [2], киборгов. Но никакое положение и никакая идентичность не гарантируют привилегированного доступа к истине или чистому опыту. Каждое знание «загрязнено». Оно загрязнено используемыми инструментами (оптическими, дискурсивными и воображаемыми), социальными и материальными отношениями, пересечениями угнетения, власти и сопротивления. Все эти элементы влияют не только на производимое знание, но и на производство самого субъекта познания (Haraway, 1992). Идентичности — это эффекты оптических инструментов.

Однако объективность гарантируется не только позицией, ситуацией и перспективой, но и организацией самого знания как объекта. В концепции Харауэй объективное знание — это знание открытое, которое может подключаться и взаимодействовать с другими частичными перспективами, опытами и позициями, при этом не сливаясь в некое целое, но формируя нестабильные агрегаты и сборки, где «один — это слишком мало, а два — слишком много». Возможно, именно из такой перспективы стоит предпринять попытку описания феномена Харауэй. Но где размещается эта перспектива?

В мире гугла и социальных сетей, даркнета, RAMPа [3], биохакинга, черных рынков высоких технологий, спектакулярных форм капитала и фармакопорнографических техник управления субъективностью, пластических операций и кибернетических имплантов, «Черного зеркала» и Леди Гаги, глобального наступления неолиберализма и неоконсерватизма, виртуального джихада, генной инженерии и геймифицированного милитаризма, превратившего атаку дронов в продолжение PlayStation. То есть, как выразилась сама Харауэй, «в утробе беременного монстра» — в аллотопичном [4] пространстве, вмещающем в себя противоположности и противоречия, опасности и надежды. Если раньше монстры в европейской/европоцентричной культуре служили для маркировки границ, определяющих понятие человеческого, то теперь они сами превратились в матрицу производства/порождения (гибридных) идентичностей и (текучих) форм.

Сами тексты Харауэй походят на монстров или киборгов. Ускользающие от определенности, противоречащие сами себе, они приводят в состояние тревоги и замешательства многих обитателей академического мира. Харауэй и ее работы обвиняют не только в непоследовательности, но еще и в поверхности, сложности письма, подражании французским интеллектуалам, необоснованности, путанице. Но, кажется, последовательность и непротиворечивость не являются для нее ценностями. «Простота» или «прозрачность» письма, опыта, восприятия или чего угодно всегда вызывают у Харауэй сомнение, а вменение в вину влияния французских интеллектуалов (не стоит забывать и об обратном влиянии Харауэй) вообще вряд ли можно воспринимать всерьез. Отказываясь производить нарративных Левиафанов, она старается не дать своим текстам обрести тотальность, однозначность, седиментивную стабильность. Частичность, противоречия, незавершенность — стратегия нахождения на линии постоянного ускользания. Использование таких концептуальных фигур, как киборг, воплощающих собой гибридность, текучесть и подвижность границ, также является частью метода Харауэй.

III.

Ее работы размещаются на пересечении различных дисциплин и полей. Однако два основных направления, с которыми работает Харауэй, — это исследования науки и технологии, а также феминистская теория и эпистемология, которые в ее работах не просто дополняют друг друга, но трансформируются через взаимное наложение.

Если диссертация Харауэй и последовавшая затем книга Crystals, Fabrics, and Fields: Metaphors of Organicism in Twentieth-Century Developmental Biology (1976) были написаны под сильным влиянием Томаса Куна и его концепции научных революций, то затем она скорее сближается с тем течением в STS [5], которое развивали такие исследователи и исследовательницы, как Бруно Латур, Мишель Каллон, Карин Кнорр-Цетина, Джон Ло и Аннмари Мол. В разработанной ими акторно-сетевой теории (actor-network theory, ANT) научное знание рассматривается как продукт взаимодействия различных акторов (как человеческих, так и не человеческих), объединенных в одну сеть. Таким образом, понимание знания как отражения законов и процессов происходящих в реальности самой по себе (reality out there) было заменено концепцией, в которой знание было продуктом конкретных интеракций между учеными, институциями, дискурсами, социальными группами, технологиями и объектами. Так, Бруно Латур в одной из своих работ (Latour, 1987) ставит вопрос о том, почему законы Ньютона работают одинаково хорошо как в Англии, так и в Гамбии.

Его версия ответа заключается не в том, что эти законы просто отражают универсальную и стабильную реальность, являясь таким образом, законами самой природы. Следуя логике Латура, ответ, скорее, стоит искать в процессах трансляции и миграции практик организации и производства знания, деятельности образовательных и научных институций, транспортных и коммуникационных сетях, сделавших возможными такой перенос. Исследователи, занимающиеся изучением науки и технологии с помощью постколониального подхода добавили бы, что здесь также необходимо учитывать процессы колонизации, подразумевающие выcтраивание иерархий властных отношений и знаний.

Другой важной особенностью акторно-сетевой теории стал принцип симметричного подхода к акторам любого типа. То есть важным становится не только изучение мира людей (ученых, социальных групп, государства и других институтов), но и действий и их эффектов не-человеческих акторов. В итоге в тексты представителей ANT стали попадать описания деятельности микробов, морских гребешков, наркотиков, измерительных приборов, карт, велосипедов и много чего еще, а представления о том, что такое общество, его структура, субъект и действие, усложнились. Оказалось, что «социальное» — это продукт интеракции гетерогенных элементов (людей, животных, машин, природы и т. д.), что его организация и функционирование — это, скорее, черный ящик, который нужно постоянно расшифровывать с учетом ситуации, а не набор стабильных линий и позиций, всегда готовых для использования в качестве объяснения (таких как город, класс, власть и т. д.), а субъект — это не атомизированный индивид, а ассамбляж, сборка и столкновение сил и компонентов совершенно разной природы, начиная от химических реакций и вирусов и заканчивая метафизическими дискурсами и гендерными перформансами.

Левые и феминистки активно критиковали ANT за то, что это течение релятивизирует отношения власти и угнетения, превращая их из очевидностей (над созданием которых так долго трудилась критика) в нестабильные, партикулярные, очень сложно генерализуемые наборы ситуаций. Вследствие чего возможности претендовать на

С другой стороны, с начала 1980-х и сам феминистский политический проект начинает переживать свой кризис. Так называемая вторая волна феминистских исследований и активизма во многом исходила из допущения существования некоего опыта (по крайней мере, опыта угнетения патриархатом), объединяющего всех индивидов с женским гендером. Более того, именно этот опыт рассматривался как основание и подтверждение существования женской идентичности, а соответственно, и феминистского политического проекта. Аннмари Мол охарактеризовала такой подход как «частичный релятивизм» (Hirschauer, Mol, 1995, p. 370): признается сконструированность, подвижность, нестабильность, историчность некоторых вещей (например, определения женщины или женского, сексуальность и т. д.), но другие объекты, такие как угнетение, патриархат, мужская власть, считаются действительно существующими, а сомнение в их реальности и универсальности подвергается критике как политически опасное. Феминизм второй волны готов был допускать только те различия, которые не ставили под сомнение его собственные основания, пусть и самые минималистичные, сводимые исключительно к угнетенному положению: универсализируемые женскую идентичность и женский опыт.

Однако, как утверждает уже практически каноническая версия историографии феминистского движения, появление и рост значимости и влияния антиколониальных, антирасистских и

Свой киборганический проект Харауэй выстраивает как удержание вместе, казалось бы, особенно в 1980-х, несовместимых вещей: «аполитичной» и «релятивистской» акторно-сетевой теории и

Киборги Харауэй, собранные из мифов, аффектов, машин, людей и животных, сулят интеллектуальное и политическое приключение в мире, в котором взрываются и растекаются все предустановленные границы, в мире культурно-природного полураспада. Не становясь в позицию прогнозиста, отказываясь от претензии на истинность своих суждений, Харауэй вместо этого разрабатывает концепты, позволяющие ориентироваться в ситуации кризиса и, с помощью воображения, заново выстраивать и наделять смыслом радикальные политические проекты, объединяющие феминизм, антиколониализм, антирасизм, антимилитаризм, эко- и

Примечания

[1] Производство субъектов познания именно такого типа, «скромных наблюдателей» (modest witnesses — выражение, введенное Робертом Бойлем), гарантировало функционирование модернистской эпистемологии и научной парадигмы (Haraway, 1997).

[2] ЛГБТК+ — лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, «+» обозначает, что включены и другие идентичности, не обозначенные буквами.

[3] RAMP — Russian Anonymous Marketplace (российский анонимный рынок).

[4] Аллотопичный — содержащий в себе противоположные значения или интерпретации. В 1970-х Groupeμ, группа бельгийских семиотиков, разрабатывала понятие аллотопии для объяснения феноменов шуток и юмора.

[5] STS (Science, Technology, and Society) — междисциплинарное направление, в фокусе которого находятся вопросы производства знания, роль технологий, и взаимодействие этих компонентов как между собой, так и с другими элементами социальной машины.

Литература

Grebowicz M., Merrick H. Beyond the Cyborg: Adventures with Donna Haraway. Columbia University Press. 2013.

Haraway D. Crystals, Fabrics, and Fields: Metaphors of Organicism in Twentieth-Century Developmental Biology. Yale University Press. 1976.

——— Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives // Feminist Studies. 14 (3). 1988.

——— The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others // Cultural Studies / Lawrence Grossberg, Cary Nelson, and Paula A. Treichler, eds. Routledge. 1992.

——— Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan©_Meets_OncoMouseTM. Routledge. 1997.

Hirschauer S., Mol A. Shifting Sexes, Moving Stories: Feminist/Constructivist Dialogues // Science, Technology & Hu- man Values. Vol. 20. No. 3. 1995.

Lederman M. Donna J. Haraway: Thyrza Nichols Good- eve: How Like a Leaf: An Interview with Donna J. Haraway. Book Reviews. Sociology and Philosophy of Science // Isis. 93 (1). 2002.

Sofoulis Z. Cyberquake: Haraway’s Manifesto // Prefiguring Cyberculture: An Intellectual History / D. Tofts, A. Jonson, and A. Cavallaro, eds. Power/MIT Press. 2003.

Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. Издательство Еврейского университета в

Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х. Наст. изд.