Талал Асад. Возникновение секулярного

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышел перевод классической книги антрополога религии и постколониального теоретика Талала Асада «Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность». Она посвящена концепциям и практикам секуляризма на Западе и Ближнем Востоке. Обращаясь к истории реформирования шариатских судов, автор предлагает альтернативный взгляд на историю процесса секуляризации в исламском мире. Критика Асадом привычной оппозиции светского и религиозного заставляет взглянуть на секулярное как на концепт, который связывает в себе определенные типы поведения, знания и эмоциональности современного мира.

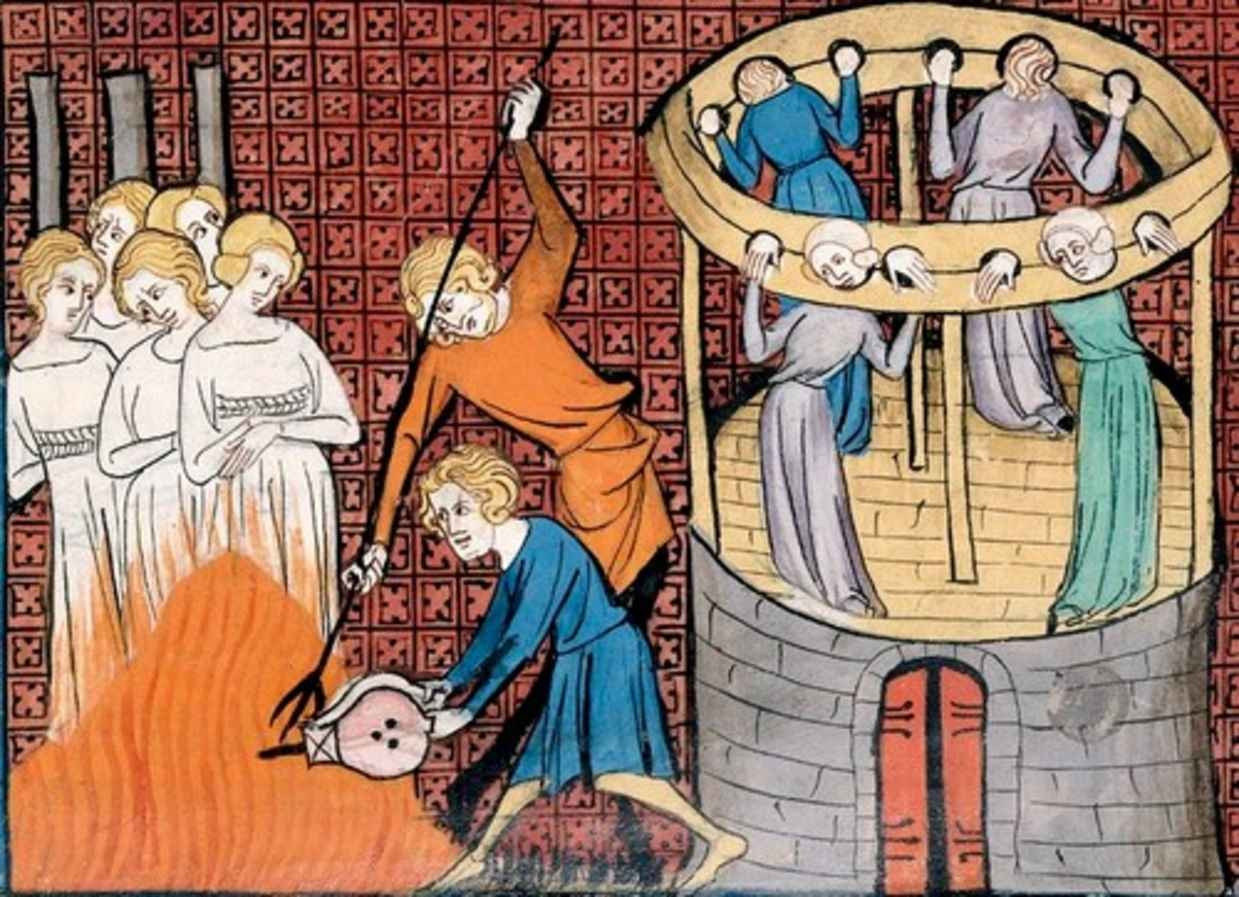

Мы публикуем фрагмент главы, посвященной пыткам и тому, как в современном обществе был сформирован комплекс моральных оценок боли.

Размышление о жестокости и пытках

Основным мотивом секуляризма, очевидно, является желание прекратить жестокость — намеренное причинение в этом мире боли и душевных страданий другому живому существу, — которую религия часто инициировала и оправдывала. Только светская конституция (как это утверждается) может ограничить, если и не совершенно прекратить, религиозную жестокость и нетерпимость по отношению к религиозным меньшинствам. Эта жесткая связь институциональной религии и жестокости возводится ко времени религиозных войн в Западной Европе и к движению, называемому светское Просвещение. Тем не менее такой взгляд обычно упускает из виду разрушительные режимы XX века, связанные с нацистской Германией, сталинской Россией, империалистической Японией, маоистским Китаем и правлением красных кхмеров, которые нисколько не напоминали религию, а также силы XIX века, которые также имели мало общего с религией и были связаны с жестоким подчинением европейской власти обществ Африки и Азии. Конечно, эти примеры секулярной жестокости не доказывают, что институциональная религия не способна порождать жестокость. При этом религиозные движения также проповедовали (и практиковали) сострадание и терпение. Мне кажется, что приравнивать институциональную религию к жестокости и фанатизму невозможно.

Тем не менее в этой главе я хочу попробовать другой подход к проблеме. Вместо того чтобы сравнивать жестокость религиозных и секулярных режимов, я хочу посмотреть, как в современном обществе был сформирован комплекс моральных оценок боли, намеренно причиняемой другому. Мне кажется, что идея жестокости в современном дискурсе имеет определенные характеристики и что, описывая их, также можно рассматривать аспекты секулярного. Я предлагаю начать с того, как это выражено в законе: в статье 5 «Всеобщей декларации прав человека» («Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию»), которая предполагает, что эта идея однозначно значима повсеместно. В этом утверждении прилагательные, определяющие «обращение или наказание», кажется, указывают на формы поведения, которые хотя и не совсем эквивалентны понятию «пытка», но очень близко с ним связаны.

Моральные и правовые суждения, которые возникают из этого принципа, имеют интересную историю на Западе, к которой я и обращаюсь. Я хочу выдвинуть тезис, что этот универсальный принцип соотносится с большим числом качественно различных типов поведения. Более точно, я постараюсь показать, что: 1) современная история «пыток» — это не только прогрессирующий ряд запретов жестоких, бесчеловечных и лишающих достоинства практик, это еще и часть секулярной истории становления настоящего человека; 2) формулировка «пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию» предлагает межкультурный критерий для вынесения моральных и правовых суждений о боли и страданиях. При этом смысл этой фразы понятен только в рамках частных исторических или культурных форм; 3) связанное с первыми двумя утверждение, что именно новые способы концептуализации страдания (которое включает «духовное страдание» и «лишающее достоинства обращение») и страдающего (термин, применяющийся сегодня не только не к людям, но и к природной среде) универсальны по размаху, но являются частными в их предписывающем содержании; 4) современная самоотверженность по устранению боли и страдания часто конфликтует с другими обязательствами и ценностями: правом индивида выбирать и долгом государства поддерживать собственную безопасность.

Вместе эти четыре пункта направлены на то, чтобы подчеркнуть нестабильность центральной категории, существующей в современном секулярном обществе. Нестабильность, если говорить кратко, связана с фактом, что идеи пыток, жестокости, бесчеловечности и унижающего достоинство обращения направлены на то, чтобы измерить часто несопоставимые стандарты поведения. Наверное, наиболее важно, что идея измерения стандартов поведения извращена идеями излишества, пришедшими из других секулярных дискурсов.

Две истории пыток

Я начну с обсуждения двух книг, которые вместе раскроют совершенно различные способы написания истории жестокости. Первая, написанная Дж. Р. Скоттом, представляет физическую жестокость как черту варварского общества, то есть общества, которое еще не было гуманизировано. Вторая книга написана Д. Реджали. В ней проводится различие между двумя видами физической жестокости — один характерен для донововременных обществ, другой — для нововременных, — и это различие описывается на примере современного Ирана. Скотт был членом нескольких ученых обществ Британии, включая Королевский антропологический институт. Его «История пыток» является, наверное, первым исследованием такого рода [1]. Она пространно описывает «дикарей и примитивные расы», европейские народы времен Античности и раннего Нового времени, «цивилизации» Азии (Китай, Японию и Индию). С одной стороны, он рассказывает историю наказаний, которые сегодня больше не используются или ограничены, с другой — говорит о мотивах причинения страданий, которые глубоко укоренены и распространены. Его увлеченность идеями Крафт-Эбинга очевидна не только в главах «Садизм» и «Мазохизм», но и в используемой общей эволюционной схеме, в соответствии с которой побуждение примитивного человека причинить боль остается и в цивилизованном обществе латентной (иногда реализуемой) возможностью.

Скотт в некоторой степени необычен для своего времени в том, что стремится включить в описание пыток неправильное обращение с животными и в том, что он описывает трудное положение животных как следствие непризнания прав. Как и другие авторы Нового времени, Скотт считает распространение права важней шим шагом по устранению жестокости. Тем не менее в процессе выстраивания аргументации этого тезиса он приходит к серьезной и пугающей амбивалентности. Не совсем понятно, считает ли он, что человеческая жестокость — это только один из примеров животной жестокости, а именно работа универсального, по общему мнению, инстинкта более сильного животного охотиться или атаковать слабых, или же человеческая жестокость уникальна и не может быть охарактеризована как животное поведение; а значит, ежедневная беспощадность человека по отношению к животным необходима для оправдания преследований уязвимых людей (побежденных врагов, не прошедших инициацию детей и т. д.), исходя из утверждения, что они не совсем люди. В любом случае Скотт нарушает либеральные представления о том, что такое быть человеком: люди по сути не отличаются от других животных или же они отличаются уникальной способностью к жестокости.

Стоит упомянуть, что случаи физической боли, которые Скотт описывает как «пытку» — иногда подчинение наказанию, а иногда — личному желанию (например, тесты на выносливость, аскетические техники). Между ними он не делает никаких различий: боль представляется поддающимся изоляции опытом, видимой реакцией угнетенного тела. Если бы Скотт читал Галлера, полностью с ним согласился.

В случае отношений между «дикими расами» и современными европейцами и американцами Скотт не сомневается, что «пытка» — это то, что первые делают с последними, возможно, потому, что она синонимична с «варварством». В любом случае те страдания, которые коренному населению Америки причинили белые поселенцы и расширение Соединенных Штатов, не отражены в его истории пыток.

Это не означает, что Скотт считает, что в современном обществе совершенно нет пыток. Напротив, он прямо говорит об их применении полицейскими, которыедобиваются признания («третья степень»). Он считает, что история современности — это отчасти история постепенного исчезновения морально безобразного социального поведения, включая то, которое в международном праве характеризуется как «пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание». Скотт не утверждает, что все стремления были реализованы, но утверждает определенный прогресс, в рамках которого наиболее эффективными мерами против жестокости являлись ее определение и защита прав человека государством.

Американский политолог иранского происхождения Дарий Реджали в своей книге предлагает интересную мысль, что пытки совсем не являются варварским пережитком, как о них пишет Скотт, а являются неотъемлемой частью современного общества [2]. Хотя он подразделяет пытки на две группы: нововременные и донововременные, он, как и Скотт, считает, что термин «пытка» имеет постоянное обозначаемое. Если говорить более точно, оба они считают, что говорить о пытках — это отсылать к действиям, в которых актор насильно причиняет боль другому в независимости от места, какое это действие занимает в общей системе моральной экономики.

Реджали рисует сложную картину, описывая роль политических наказаний в Иране до и после начала модернизации в стране. Он считает, что современные пытки — это форма физического страдания, неотделимая от дисциплинарного общества. Практика применения пыток существенна для исламской республики сегодня, как и для пехлевийского режима, который она сменила. Оба режима по-своему являются современными дисциплинарными обществами.

Реджали считает, что его книга опровергает сказанное Фуко в книге «Надзирать и наказывать» [3]. Он утверждает, что пытки не оставляют больше места для дисциплины в современном обществе, как об этом говорил Фуко, а, напротив, все еще играют важную роль. Однако эта точка зрения основана на неверном прочтении Фуко, основная идея которого обращается не к «пыткам», а к «власти» и, следовательно, к контрасту между суверенной властью (которая показывает себя через театрализованную демонстрацию истерзанных тел) и дисциплинарной властью (которая проявляет себя через нормализацию тел в повседневном поведении).

Общественные ритуальные пытки больше не считались необходимыми, чтобы поддерживать власть суверена (были ли они необходимыми для поддержания «социального порядка» — это совсем другой вопрос). Тезис Фуко о дисциплинарной власти не разбивается о факты о тайном существовании пыток в современном государстве. Напротив, когда производимая тайно пытка связана с получением информации, она становится видом охраны порядка. Она представляется деятельностью правительства, направленной на защиту фундаментальных «интересов общества»: безопасности государства и его граждан, понимаемой в стандартном и нестандартном смысле. Эта деятельность также является институтом, в котором знание и власть зависят друг от друга. Большая часть из них — и это странным образом ускользает из внимания Реджали — циркулируют втайне.

Современные пытки, связанные с охраной порядка, обычно держатся в секрете отчасти потому, что причинение физической боли заключенному считается «нецивилизованным» и потому нелегальным. Они также могут сохраняться в секрете, поскольку агенты охраны порядка заявляют, что не испытывают желания распространять то, что они узнали от заключенного (под пытками): узнали ли они что-нибудь важное, и когда это случилось. В конце концов, эффективность определенных типов дисциплинарного знания увеличивается

Критики иногда заявляют, что «получение информации» не является реальной целью пытки, а скорее — оправданием пытки. Мне кажется, что не существует «реальной цели пытки». Мотивы (сознательные или бессознательные) того, кто исполняет такие действия, обычно различны и неоднородны. Идея, что эти действия необходимо понимать, исходя из мотивации агента, основывается или на логическом круге, или на сентиментальном (и ложном) убеждении, что только люди определенного психологического типа способны на большую жестокость.

Я утверждаю, что понятие «пытка» сегодня используется в системе права для обозначения формы жестокости, которую не одобряют либеральные общества. Именно в этом основная причина, почему власть модерного общества обычно прибегает к риторике публичного отрицания и отречения от того, что «пытка» действительно применялась в рамках его сферы ответственности («Это была самовольная деятельность вышедших

Определение «пытки», которое дает Реджали, как «кровавой жестокости, оправдываемой публичной властью» лавирует между легитимированной и публичной практикой пыток классического общества, с одной стороны, и скрытой

Книга Реджали предлагает замечательные наблюдения, как жестокость применяется к людям в процессе модернизации общества, но мне не хватит места, чтобы задержаться на них. Я отмечу только два возражения его позиции, которые могут возникнуть у читателей. Во-первых, его примеры (Иран XX века) в основном относятся к «модернизирующемуся», а не к «модерному в полном смысле слова» обществу. Все ли изменения в Иране, показанные в книге Реджали, действительно представляют модернизацию в смысле морального усовершенствования — это открытый вопрос, однако возмутительные свидетельства неприкрытого применения пыток в этой стране не доказывают, что пытки являются неотъемлемой частью современности; книга показывает только то, что в современном обществе пытки могут существовать, как и утверждает Скотт. Точка зрения Реджали была бы более обоснованной, если бы он брал примеры из современного общества, например нацистской Германии, а не того, которое только идет по пути модернизации. Конечно, нацистская Германия была печально известным алиберальным государством, но, конечно же, не менее современным, чем другие.

Другое возражение таково: Реджали не объясняет (в отличие от Фуко), почему применение пыток в современном государстве требует риторики отрицания. Короткий ответ, конечно, в том, что сегодня относительно физической боли переживаются совсем иные чувства. Хотя она и возникает достаточно часто в наше время, совесть современного человека считает, что причинение боли «без основания» (например, для проведения операции или умерщвления животных ради получения мяса) предосудительно, а потому подвергается моральному осуждению. Именно это отношение к боли помогает зафиксировать современное понятие жестокости.

Совесть современного человека также секулярна, что позволяет включить в нее морализованную религию. (Согласно Канту, «чистая религия» — это только основанная на совести мораль, которая отличается от догм исторической религии) [4]. Христианство, которое традиционно укоренено в доктрине страданий Христа, впоследствии стало считать менее приемлемым страдания себе во благо. Современные теологи стали допускать, что боль по сути совершенно негативна. Один из современных католических теологов пишет: «Секуляристский вызов, несмотря на то что он отделяет многие сферы жизни от религии, несет более прочное, интерпретативное равновесие; природные феномены, хотя иногда их очень сложно объяснить, имеют причиной и укоренены в процессах, которые можно и необходимо понимать. Дело человека, следовательно, в том, чтобы прийти к когнитивному анализу смысла страдания и обрести способность бросить вызов и победить это страдание… Своими делами Иисус из Назарета провозгласил благость жизни и здоровья как образ спасения. Боль для Него негативна» [5].

Автор этого отрывка, очевидно, имеет в виду болезнь, но, поскольку боль также может быть следствием умысла человека, это значит, что такая боль может быть устранена из человеческих взаимоотношений, даже из религиозных дисциплин и из института мученичества, где она когда-то занимала важное место. Светские христиане теперь должны отречься от страстей и выбрать действие. Боль — это не просто негатив, это буквально прегрешение.

Запрет пыток

Почему применение пыток сегодня стало восприниматься как прегрешение? Часть ответа дает следующая история: 200 лет назад критики пыток, Бекария и Вольтер, осознали, насколько пытки бесчеловечны и ненадежны как способ установления истины на суде. Они увидели и выразили то, что другие до них (необъяснимо) не смогли. Живое выступление против применения пыток в системе права шокировало правителей века Просвещения, и последние запретили пытки. Тема их невыносимых жестокостей проявилась более четко, поскольку боль, которую причиняли во время пыток, стали воспринимать необоснованной. Считалось, что боль, причиняемая заключенным с целью получить от них признание, была аморальной в особенности потому, что она чрезвычайно неэффективна для того, чтобы определить их виновность или невиновность [6]. (Реформаторы века Просвещения не обязательно осуждали физические наказания как таковые, поскольку последние считались не просто инструментальными, а связывались с более сложными идеями, и особенно идеей справедливости. Рано или поздно эволюция современных идей справедливости должна была сыграть свою роль в растущем неприятии наказаний, напрямую направленных на тело.) Почему эта необоснованная боль не осуждалась критиками раньше? Что мешало людям до века Просвещения видеть истину?

В замечательной работе «Пытки и процедуры доказательства» Джон Лангбайн частично это объясняет. Он показывает, что пытки были запрещены, когда процедуры доказательства согласно римскому праву (они включали признание или свидетельство двух человек) стали обладать меньшей силой в XVII веке. Более частое обращение к косвенным доказательствам позволяло осуждать проще и быстрее. Запрет пыток в системе права был в результате запретом в высшей степени трудоемкой и длительной процедуры, которая теперь рассматривалась как более или менее излишняя. Лангбайн полагает, что моральная истина относительно пыток в системе права была связана с возникновением новой концепции правовой истины [7].

Когда пытка стала предметом бурной полемики в XVIII веке, Иеремия Бентам пришел к выводу, что пытку, которую объясняют инструментальным способом, легче оправдать, чем боль, которую причинили во имя наказания. Он указывал, что в рамках такого оправдания суды, которые приговаривали к тюремному заключению в случаях неуважения к власти, могли считать, что причинение физической боли или даже угроза причинения могли обеспечивать повиновение «менее карательным» способом, чем тюрьма: «Человек может месяц или два сидеть в тюрьме перед тем, как найдет ответ на вопрос, который в худшем случае решается одним поворотом валиков дыбы, а потому почти всегда просто знание того, что человек может подвергнуться пытке на дыбе, подходило бы для этого момента; как если бы человек долго мучился зубной болью (sic), имея возможность избавиться от нее, потерпев недолгое время острую боль» [8].

Здесь нам интересен неочевидный отказ Бентама различать добровольное и принудительное причинение боли. Мы обратимся к более интересной идее, что субъективные опыты переживания боли можно объективно оценить. Эта идея имеет решающее значение для современного понимания «жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания» в

В «Надзирать и наказывать» Фуко указывает, что в XIX веке тюремное заключение было сравнительно более предпочтительным другим формам предусмотренных законом наказаний главным образом потому, что оно считалось наиболее эгалитарным [9]. Такое положение вещей было следствием философского учения, что свобода — это естественное состояние человека. Реформаторы пенитенциарной системы рассуждали, что, поскольку желание свободы присуще равно всем людям, лишение индивидов их свобод — это удар по всем одновременно, независимо от социального статуса или телесного совершенства. Ведь если богатому проще заплатить штраф, физическую боль проще будут переносить более крепкие люди. Ни одна форма наказания, следовательно, не согласуется в большей степени с человеческой сущностью, чем тюремное заключение. Предусмотренное законом лишение свободы, которое считалось уравнивающим всех, также внесло свою лепту в идею, что физическое наказание необоснованно. По этой причине, хотя современные либералы должны считать, что выводы Бентама относительно пыток ошибочны, они при этом должны признать правым выступление Бентама за возможность количественного сравнения в корне отличных друг от друга видов страдания. Несложно увидеть, каким образом утилитарное счисление удовольствия и боли стало основой для вынесения межкультурных суждений в современной мысли и на практике.

Делая мир более гуманным

Считается, что исторический процесс создания гуманного секулярного общества нацелен на искоренение жестокости. Таким образом, часто приходится слышать, что европейское правление в колониях, хотя и не было демократическим, способствовало моральным улучшениям в поведении людей, а именно привело к отказу от направленных против человека практик.

Главными инструментами этой трансформации были модерные право, администрирование и образование. Основной развернутой в них категорией была категория обычного права. Правовед Джеймс Рид пишет: «Из всех ограничений для применения обычного права в колониальный период потенциально наиболее масштабным был тест на несовместимость „со справедливостью или моралью“: поскольку обычное право с трудом могло быть совместимо с традиционным понятием справедливости или морали того сообщества, которое все еще их придерживалось, становится понятно, что справедливость или мораль колониальной власти должна была предоставить нужные стандарты». Рид указывает, что фраза «несовместимость со справедливостью или моралью» не имеет точного значения в праве и что в раннем законотворчестве в колониях иногда встречаются другие формулировки, например «не противоречит естественной морали и человечности» [11].

Моральный и социальный прогресс в странах был неодинаков. Хотя европейцы старались подавить жестокие практики и формы причинения страданий, которые ранее считались обыкновенными в неевропейском мире, делая практикующих виновными с точки зрения закона, подавление не всегда было успешным. Сегодня борьба за искоренение социальных страданий ведется в ООН, по крайней мере, рассказывается об этом именно так.

В попытках поставить вне закона обычаи, которые европейские правители считали жестокими, их занимала не идея страдания местного населения, а желание распространить то, что ими понималось как цивилизационный стандарт справедливости и гуманности на подвластное население, то есть желание создать нового человека [12]. Боль подчиненных, вынужденных под угрозой наказания отказаться от традиционных практик, которые теперь с точки зрения права считаются «несовместимыми со справедливостью и моралью», или «противоречащими естественной морали и человечности», или даже «закостенелыми и инфантильными», следовательно, не могла играть важной роли в дискурсе колониальных реформаторов. Напротив, как выразился лорд Кромер, говоря о бедствиях египетских крестьян под британским правлением: «У цивилизации, к сожалению, должны быть жертвы» [13]. В процессе обучения тому, чтобы быть «в полной мере человеком», только некоторые виды страдания считались оскорблением человечности, именно от них и стремились избавиться. Этот вид страдания отличался от необходимого в процессе реализации человечности, то есть он представлял собой боль, которая соответствовала результату, а не нерациональную боль.

Негуманное страдание, обычно ассоциируемое с варварством, было морально непереносимым условием, за которое кто-то нес ответственность; тех, кто требовал таких страданий (будучи сами достаточно бесчеловечными, чтобы причинять такие страдания) необходимо заставить перестать это делать, а если нужно — наказать. В этом состоял дискурс колониальных реформ. Что реально чувствовал, думал или делал каждый администратор — это совсем другая (хотя и связанная с первой) история. Наиболее опытные администраторы были готовы мириться с различными проявлениями «нецивилизованности» по причинам целесообразности, но все они, без сомнения, были знакомы с общераспространенным прогрессивистским дискурсом, укорененным в «цивилизованных» обществах.

В неопубликованной работе индолога Николаса Диркса можно найти пример такого дискурса в Британской Индии конца XIX века. Он цитирует следующее отрезвляющее суждение, сделанное британским чиновником во время наблюдения колониальными властями за ритуалом подвешивания на крюках [14]: «С моей точки зрения, все это не нужно в конце XIX века, принимая во внимания уровень, которого достигла цивилизация в Индии, если подумать от мотивах, которые стимулируют людей принять участие в подвешивании на крюках, хождении по углям и других зверствах. С их собственной точки зрения, их мотивы могут быть благими или нет; они могут предаться самоистязанию, выполняя религиозные обеты, принесенные ими совершенно искренно и не имея абсолютно никакого иного интереса; могут ему предаться, исходя из самых низких мотивов личного прославления, за милостыню, или за прославление своего имени и местную известность, которую им может принести участие. Вопрос в том, не выступает ли общественное мнение в этой стране против действий участников как противоречащих предписаниям гуманности и деморализующих как самих участников, так и всех, кто видел их представления. С моей точки зрения, голос Индии имеет право быть выслушанным с уважением, и не только голос продвинутых учебных заведений, которые получили определенные преимущества европейского образования и в которые проникли неориенталистские идеи, но и голос тех, чьи взгляды на то, что такое жизнь и пристойное поведение, воспитаны азиатской философией. Я бы с радостью заявил, что пришло время правительству в интересах собственных людей положить конец всем унижающим примерам самоистязаний» [15].

Тот факт, что сами участники заявляли, что не чувствуют никакой боли, не важен. Так же как и довод, что все происходящее — это религиозный ритуал. Оправдания такого рода были неприемлемы. Именно оскорбление, которое нанесло действо конкретной идее человечности, редуцировало качественно различные типы поведения к одному стандарту. Реализовать этот стандарт здесь и сейчас было делом правительства, а не божества в будущей жизни.

Подтверждение оскорбительности такого поведения для морали было получено от некоторых представителей колонизованного народа. В последнюю группу включались и вестернизированные индийцы. Более важно то, что подтверждение было также получено от тех, кто принял вестернизированное толкование их азиатской философии [16]. С точки зрения морального прогресса, голоса тех, кто занимал «реакционную» позицию, конечно же не могли быть выслушаны.

Очевидно, что в процессе секулярного прогресса было много страдания. Интересен, как мне кажется, не столько факт, что некоторые формы страдания считались более серьезными, чем другие, сколько факт, что «негуманное» страдание в противовес «необходимому» или «неизбежному» считалось по существу необоснованным и потому наказуемым с точки зрения закона. При этом боль, пережитая в процессе становления «в полной мере человеком», была необходима в том смысле, что существовали социальные и моральные причины, почему ее необходимо было пережить. Такой взгляд не противоречит постпросвещенческому стремлению построить на основании судебного наказания наиболее эффективную систему изменения преступников и защиты интересов общества [17].

По мере того как идея прогресса стала постепенно доминировать в делах Европы и всего мира, необходимость измерения боли становилась насущнее и реагировали на нее еще более изощренно.

Примечания

[1] Scott G.R. The History of Torture Throughout the Ages, London: T. Werner Laurie, 1940.

[2] См.: Rejali D.M. Torture and Modernity: Self, Society, and State in Modern Iran. Boulder, 1994.

[3] См. также: DuBois P. Torture and Truth. New York, 1991. Р. 153–157.

[4] См.: КантИ. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 78–278.

[5] Autiero A. The Interpretation of Pain: The Point of View of Catholic Theology // Pain / Ed. by J. Brihaye, F. Loew, H.W. Pia. New York, 1987. P. 124. Стоит отметить интересный парадокс в использовании военной метафоры (бросить вызов и победить) для описания лечения. Конечно, в христианстве таких парадоксов в избытке.

[6] Так, Бекария осуждает «широко распространившиеся применения за преступления, которые и не доказаны, и фантастичны, варварских и бесполезных пыток и бесполезной жестокости» (On Crimes and Punishments / Ed. by D. Young. Indianapolis, 1986. P. 4. Курсив автора). Вольтер с характерным сарказмом добавляет: «Часто говорили, что данный вопрос [т. е. пытка] был способом спасти сильного виновного и избавиться от слишком слабого невинов ного» (OEuvres complètes de Voltaire, new edition. Paris, 1818. Vol. 26. P. 314).

[7] Langbein J.H. Torture and the Law of Proof Europe and England in the Ancien Regime. Chicago, 1977.

[8] См. оба фрагмента, опубликованные под заголовком «Бентам о пытках» в кн.: Bentham and Legal Theory / Ed. by M.H. James. Belfast, 1973. P. 45.

[9] ФукоМ. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 339.

[10] См.: Daston L. Classical Probability in the Enlightenment. Princeton, 1988. В этой книге американский историк науки Лоррейн Дастон описала, как в течение двух столетий математики века Просвещения стремились произвести на свет модель, которая бы смогла обеспечить систему счисления морали для «разумного человека» в условиях моральной неопределенности. Хотя современная теория вероятности совершенно отошла от этого морального проекта примерно в 1840 году, идея такой системы счисления все еще остается значимой в социальном либеральном дискурсе.

[11] См.: Customary Law under Colonial Rule // Indirect Rule and the Search for Justice / Ed. by H.F. Morris, J.S. Read. Oxford, 1972. P. 175.

[12] Лорд Милнер, помощник министра финансов во время британской оккупации Египта, начавшейся в 1882 году, описал задачу Британской империи в Египте следующим образом: «Именно это, и ничто иное, имелось в виду под „восстановлением порядка“. Это означало реформирование всего строя администрации Египта. Нет, даже более. В чем смысл перестраивать систему, если ее все равно оставлять в управлении чиновников старого типа, воодушевляемых старыми настроениями? „Люди, а не меры“ — это хороший девиз везде, но ни к какой стране он не применим более, чем к Египту. Наша задача, следовательно, включает нечто большее, чем новые принципы и новые методы. Она в итоге включает нового человека. Она включает „образование народа, чтобы он знал и, следовательно, ожидал организованное и честное правительство, образование властителей, которые были бы способны такое правительство организовать“» (см.: England in Egypt. London, 1899. Р. 23). Здесь Милнер ясно говорит, что правительство должно создавать индивидов-подчиненных, а также правителей, знакомых с новыми стандартами поведения человека и политической справедливости. То, что для исполнения этого плана необходимо применение силы, было вторично. Подчеркиваю, что моя мысль не в том, что представителям колониальной администрации, таким как Милнер, не хватало «гуманных» мотивов, а в том, что они следовали определенной концепции «гуманности».

[13] The Government of Subject Races // Political and Literary Essays. 1908–1913. London, 1913. Р. 44.

[14] Во время ритуала участник свисает с крестовины, построенной для этой цели на повозке, подвешенный на два стальных крюка, вонзенных в кожу на спине. См.: Kosambe D.D. Living Prehistory in India // Scientific American. 1967. Vol. 216. № 2.

[15] DirksN. The Policing of Tradition: Colonialism and Anthropology in Southern India. Неопубликованная рукопись. Р. 9–10.

[16] В отношении более известного британского запрета на ритуал сати (самосожжение вдовы на погребальном костре мужа) в 1829 году индийско-американский историк Лата Мани отмечает, что «вместо того, чтобы аргументировать запрет сати как жестокого и варварского акта, как можно было бы ожидать от истинного «модернизатора», выступающие за запрет чиновники всеми силами стремились показать, что такой шаг совершенно созвучен принципу обновления местных традиций. Их стратегия состояла в том, чтобы указать на неоднозначный отрывок из писания относительно сати и на факт, что по той или иной причине они верили, что современная форма этого ритуала разрушила его оригинальное, а потому «истинное» значение согласно писанию (Mani L. The Production of an Official Discourse on Sati in Early Nineteenth Century Bengal // Europe and Its Others / Ed. by F. Barker. Colchester, 1985. Vol. 1. P. 107). Таким образом был создан модернизированный «индуизм», подчинившийся суждению, что сати — это жестокий и варварский ритуал.

[17] «Теория такого изменения представляла преступникам, что наказание „в их собственных интересах“, а утилитарная теория называла его беспристрастным актом социальной необходимости. Отказываясь от карательной теории, реформаторы пытались убрать озлобление при применении наказания. Как это преподносилось заключенным, наказание больше не должно быть, словами Бентама, „актом ярости или мщения“, но актом исчисления, направляемым заботами об общественном благе и нуждах преступников» (IgnatieffM. A Just Measure of Pain. Penguin Books, 1989. Р. 75). Такой подход, однако, не замечает, что мстительность может обитать в расчетливом гневе.