Теряться, выпадать, не совпадать

Продолжая серию публикаций в рамках дискуссионной программы «Зловещий квартал и так далее» — в названии отсылающей к тексту Ивана Щеглова — публикуем беседу Марины Исраиловой (М.И.), Егора Рогалева (Е.Р.) (рабочая группа «Ассамблеи») и исследователя Ивана Оносова (И.О.) с поэтом Александром Скиданом (А.С.).

Разговор строится вокруг письма и прогулки, как возможностей для де-субъективации, ситуационистских практик и их теоретизаций, жизненных и поэтических стратегий.

Расшифровка: Настя Денисова

Прогулка и письмо

М.И.: Когда мы обсуждали эту беседу, у нас первым пунктом стоял вопрос о соотнесении практик прогулки и письма.

Е.Р.: Да, в контексте Сашиного поэтического метода и петербургской традиции, которая исходит от Драгомощенко, а если брать еще раньше, то, конечно, от Мандельштама, традиции, которую можно в том числе понимать как часть концептуализма, просто в более широком смысле, чем это обычно принято. И насколько все это важно в данном случае: перемещения в пространстве, прогулки, карты, собственная личная когнитивная картография — как она накладывается на привычные или туристические маршруты или в обход них? К каким местам она привязывается?

А.С.: Первое, что приходит голову, — это странное взаимопроникновение предельно субъективного, индивидуального и коллективного. Потому что письмо привычным образом всё-таки ассоциируется с одинокой работой. Когда запираешься в одиночестве, в уединении — и пишешь. А прогулка — это, вроде бы, противоположность. Она размыкает тебя в

Е.Р.: Вообще в соотнесение себя с некой средой, совокупностью разных процессов, фактов.

А.С.: Да, но

Вненаходимость

И.О.: А они связывали себя, свою идентичность с этими пространствами? Или они были для них такими же вынужденными, как работа в котельной?

А.С.: В текстах, я думаю, связывали. В

И.О.: Можно ли здесь говорить о пространствах вненаходимости?

А.С.: У меня есть возражения по поводу использования этой бахтинской концепции, я об этом отчасти начал говорить во время презентации книги Алексея Конакова, которая вышла в транслитовской серии démarche, про неофициальную культуру. Он там тоже использует этот термин, на мой взгляд, некритически. У Бахтина понятие вненаходимости относится к позиции автора. Он хочет сказать, что рассказчик или «автор» не совпадают с биографическим автором, персонаж не совпадает ни с автором, ни с рассказчиком. Вненаходимость для него — термин, позволяющий провести градации между разными инстанциями. Что делает Юрчак? Он берет этот термин-оператор и превращает его в идеологически нагруженный концепт. Он хочет сказать, что вот эти люди, которые работали киномеханиками, операторами газовой котельной или сторожами, соблюдая социальные и идеологические ритуалы на этих малооплачиваемых работах, предоставлявших нишу минимальной личной свободы, оказывались в зоне вненаходимости. Но на самом деле никакой вненаходимости в этом не было, потому что там нужно было находиться. И все, включая начальство и охранку, всегда знали, что ты там находишься.

Настоящая вненаходимость — это когда ты уходишь в подполье, сжигаешь паспорт, меняешь фамилию, начинаешь жить не там, где прописан.

И.О.: По-моему, у Юрчака это связано с противопоставлением формы и содержания. Ты соглашаешься соблюдать форму, и чем лучше ты ее соблюдаешь, тем меньше за тобой наблюдают. Тем больше возможностей остается для того, чтобы читать, писать и думать.

А.С.: Это очевидно, но я думаю, что в большей степени это применимо не к котельным, сторожкам и подобным местам, так как они

Е.Р.: Мне кажется, было бы интересно перенести это понятие вненаходимости в таком первоначальном бахтинском смысле на разговор о прогулках и об упомянутом тобой несоответствии себя самому себе.

А.С.: В раннем возрасте, когда начинаешь писать, что-то сочинять, все время хочется что-то сказать про себя. Как-будто есть что выражать, как будто есть своя история, собственные чувства или мысли. Но чем больше пишешь, тем больше приходишь к тому, что письмо начинается там, где тебя нет. Я это откровение очень рано пережил. Профанное озарение, как сказал бы Вальтер Беньямин. Все искусство не про тебя, а про то, как ты отрываешься от себя. В этом смысле прогулка может быть, но совсем не обязательно, наглядным, материальным воплощением этого отрыва от самого себя. Ты начинаешь из точки А, которая абсолютно достоверна — мы встречаемся на Финляндском вокзале, это абсолютно физический объект — он прозрачен, он видим, он нанесен на карты. Садимся на электричку и приезжаем в точку, которая тоже как будто бы есть на карте, которая абсолютно физически достоверна, но при выходе из дверей электрички что-то происходит. Что? Какое-то головокружение, которое обрывает все обусловленности. По-видимому, это связано с красотой, которая абсолютно не утилитарна и не соотносится ни с какими целеполаганиями. Мы думали о

Последний авангард

Е.Р.: Возвращаясь к ситуационистам, когда ты со всем этим столкнулся? Какую роль это сыграло в твоей жизни? Психогеография, дрейфы. Ты это как-то впитал в свой образ жизни, практику, в письмо или узнал себя в этом?

А.С.: Я боюсь, что это знакомство произошло слишком поздно, как многое в моей жизни. Но все эти вещи я практиковал до того, как узнал, что они существуют в

Дебор, конечно, большой теоретик и очень симпатичный мне лично человек, но вот психогеографические его тексты мне понятнее и ближе, чем теоретические. И к этому я бы добавил, что его фильм «О проходе нескольких человек через довольно краткий момент времени» 59-го года, он тоже более тонкий и поэтичный, чем все остальные, поздние. Хотя в них есть определенные интересные находки, в том числе технические, монтажные, можно об этом говорить — какие-то вещи мне нравятся. Вот фильм с закольцованным названием, «In girum imus nocte et consumimur igni» («Мы кружим в ночи, и нас пожирает пламя»), он интересен текстуально, но в целом, кинематографически, все же какой-то довольно плоский, односторонний. А фильм конца 50-х — пронзительный, в нем есть неприкрытое признание того, что это сборище, сообщество завязано на саморазрушении. Хроника Парижа того времени, 50-х годов: рынки, дома, улицы, поток жизни, повседневной, и вдруг — раз — стоп кадр — компания ситуационистов, сидящая за столом, с полупустыми рюмками вина. Вот эти винные пятна на столе, когда они сидят, и

Е.Р.: А что ты можешь сказать про опыт Уличного университета, это ведь тоже был выход в городскую среду?

А.С.: Это грустный опыт, в целом, постфактум говоря. Когда все началось, были какие-то надежды на массовую политизацию студентов и преподавательского состава Европейского университета, но очень быстро проявились границы и противоречия. В первый момент я очень включился, поддержал эту инициативу выхода на улицы, у меня была идея, что это может стать точкой мобилизации студентов из разных вузов, что вот с этого нужно начинать создание независимых студенческих профсоюзов, по типу западных, потому что везде назрели, в принципе, одни и те же проблемы… Сам я молодости посещал только занятия в Свободном университете (1989—1993), высшего образования у меня нет, идеи контрзнания и «невежественного учителя» мне всегда были близки, дрессуру, экзамены и отметки я ненавижу со школьных времен. А в Европе и США тогда как раз появились ассамблеи — новая форма самоорганизации, горизонтальной, без лидеров и без жесткой партийной структуры, с которой связывали политические надежды, в том числе на обновление и деиерархизацию производства и передачи знания. Но все это натолкнулось на целый ряд невозможностей. Трудно сказать, насколько радикальное крыло, в лице Павла Арсеньева, например, или в еще большей степени Сергея Ермакова, перехлестывало в некоторых вещах. Это был такой несгибаемый революционный романтизм, который был неприемлем для ряда влиятельных игроков, чьи интересы были затронуты, как, впрочем, и для большинства студентов Европейского, которые просто хотели продолжить учебу. Помню одно из собраний, которое проходило в Центре «Мемориал» на Рубинштейна, где пытались найти какой-то компромисс между радикальным крылом, желающим продолжать занятия на улице с риском вызвать еще более жесткую реакцию властей предержащих, и более умеренным, которое выступало за то, чтобы вернуться в университетские аудитории во что бы то ни стало, продолжить занятия. Они хотели получать знания в рамках престижного учебного заведения, а не заниматься уличным активизмом. И это была симптоматичная коллизия, и политическая, и социальная, и культурная — потому что различия вырисовывались очень четко. Но лично для меня (оставляя в стороне дальнейшую историю Уличного университета и его влияние на студенчество и в целом на политизацию молодежи) это был один из разочаровывающих опытов в конечном счете, потому что стало понятно, что одни люди не хотят идти до конца, так как не хотят терять какие-то свои привилегии и ресурсы, да и просто боятся фронтального столкновения с режимом. А другие люди хотят, но они при этом по-человечески, может быть, к этому не готовы или преследуют еще какие-то неочевидные цели, для достижения которых первые могут оказаться всего лишь инструментом, то есть быть использованы. А этого никто не любит. И это, кстати, общая проблема любой политики, не только левой. Любой политики, с которой сталкиваешься даже на микроуровне, когда начинаешь понимать подспудную логику тех, кто может говорить очень правильные слова, быть идеологически подкованными, но проваливаться в

И.О.: А если говорить не о карьеризме, а о кооптации?

А.С.: Карьеризм — это когда ты встраиваешься в очевидно господствующую историю, сулящую статус и дивиденды. А кооптация может принимать совсем другие формы и связана с

И.О.: Дебора сложно было кооптировать.

А.С.: Он ни в одном университете не преподавал и не стремился к этой интеграции, не стремился никогда встроиться в

Е.Р.: Это сложный вопрос — хотел ли он оставаться художником. По крайней мере Ситуационистский Интернационал сознательно не позиционировал свою деятельность как художественную.

Иво Виноградов, наш товарищ из Латвии, ландшафтовед и один из переводчиков Агамбена на латышский в нашей последней дискуссии «Топографии и топологии: как мыслить пространства (ми)» назвал ситуационизм последним авангардом. И это интересное утверждение, ведь ситуационизм возник в тот момент, когда формально любая деятельность уже могла стать или считаться художественной. Но они сознательно выбрали этот путь невстраивания в институциональную художественную и академическую среду. Но тем не менее впоследствии они стали важной частью художественных процессов, от них отталкиваются в своих работах многие художники, их изучают, исследуют в Академии.

А.С.: Это всё-таки разные вещи, я бы их различал. Очень важно, когда человек при жизни не влипает сознательно, как Дебор, не становится академиком, университарием, не преподает, не отбывает академические часы. Грубо говоря, есть различие между Дебором и Бартом. Барт — прекрасный писатель, невероятно тонкий, очень вдохновляющий, но он университарий, человек кабинетный. А Дебор — человек улицы, он не хотел быть преподавателем, не хотел писать и защищать диссертацию, не хотел занимать академическую позицию. Значит ли это, что один лучше или хуже другого? Нет, это просто разные жизненные стратегии. Сейчас художники тоже стали академиками, и в этом смысле ситуационизм был действительно последним авангардом, коллективным движением. Увы, это перестало быть возможным. После 68-го все западные радикальные смутьяны оказались прекрасно вписаны в истеблишмент. В этом смысле я согласен, что ситуационизм выступает последним предельным историческим опытом. В России, в Ленинграде, если говорить об известных мне феноменах, это было рассеянное движение сообществ, которые пытались избежать давления и контроля, при этом никак себя политически не определяя. Всячески избегая любого определения, в силу страха перед любой определенностью — это был советский феномен, отчасти близкий к фланерству, да, более близкий скорее к фланерству, чем к ситуационистской психогеографии. Потом, конечно, многое изменилось и сейчас это совсем нерелевантно [1].

И.О.: Кто последний, в таком случае?

А.С.: В России? Последний авангард?

И.О.: Тип такого художника, деятеля.

М.И.: Про Бренера, наверное, можно так сказать, особенно, если взять ему в пару Осмоловского.

А.С.: Может, Бренер, хотя он, конечно, очень невротичен. Ему бы чуть больше свободы, которую он обретает только в литературе, в письме, а как

Е.Р.: Вообще акционизм, он разве свободен от этого? Это ведь все равно апелляция к

А.С.: Да, это далеко от ситуационизма и от дрейфа. Дрейф — это глубинное, даже в

М.И.: Вот здесь интересно, что у меня возникает в голове противоположная стратегия, связанная с феминистским письмом, которое, напротив, является инструментом субъективации. И я сразу вспоминаю, например, стихотворение Галины Рымбу «Великая русская литература», которые заканчивается словами о том, что здесь, у себя в письме, я в убежище. И здесь, вам всем, создателям и последователям вот этой «великой литературы», не место, а — «тебе п…а». Когда я обсуждаю это с

Е.Р.: Но ведь ксено- и киберфеминизм тоже не про субъекта и его конкретное пространство, а скорее про их постоянную трансформацию и пересборку?

М.И.: Об этом можно долго говорить. Есть множество логик феминистского письма. То, о чем ты говоришь: ксенофеминистское или киберфеминистское письмо, каким-то странным образом соединяет то и другое. Сначала в письме ты собираешь какую-то субъектность, чтобы потом отклониться куда-то, но при этом сохраняя весь процесс и память об этом процессе, который ты проходишь.

А.С.: Я думаю, это важное различие, но для меня письмо — это всё же не пространство, а скорее разрушение или преображение пространства. Это уход от пространств, которые тебя обусловливают. И это очень сильно связано с фантазмом развоплощения, десубъективации. Если говорить о стихах, то очень интересно отследить момент, когда в них возникает это другое «я», когда ты не узнаешь себя в собственном письме. Письмо у меня ассоциируется не с пространственными образами, а с временными, а с другой стороны, с ощущением невозможности схватывания времени или воспоминаний в описательных терминах. Мне не восстановить этот опыт адекватно, но что я могу? Я могу его учесть, могу его встроить в

Разъезжая пересекается с Коломенской, в этом месте я выхожу. Обычно я просто не замечаю этого пересечения, но в один прекрасный день, когда облака и свет упали вот так, я вдруг вижу, что это соединение невозможно — и начинается прогулка. Это близко письму, письмо должно следовать такой же не-логике. Ситуационизм заключается именно в этом — следовать не логике, не заранее данному идеологическому концепту, а ситуации. В этом и есть, на мой взгляд, открытость того, о чем говорили ситуационисты. И это по-прежнему сохраняет свою релевантность — и политическую и эстетическую.

Примечания Александра Скидана:

[1] Тут стоит добавить, что я сознательно выношу за скобки опыт дрейфа группы «Что делать» в районе Нарвской заставы в 2004 году. Он заслуживает отдельного разговора. См. материалы о нем здесь: https://chtodelat.org/category/ar_4/nr_9_9_9_5/?lang=ru

[2] Задним числом я признаю, что упускаю здесь различие между разными типами/модусами письма: теоретическим, поэтическим, художественным, критическим. Очевидно, что сказанное относится, главным образом, к поэтическому письму и не может быть полностью приложимо к иным типам.

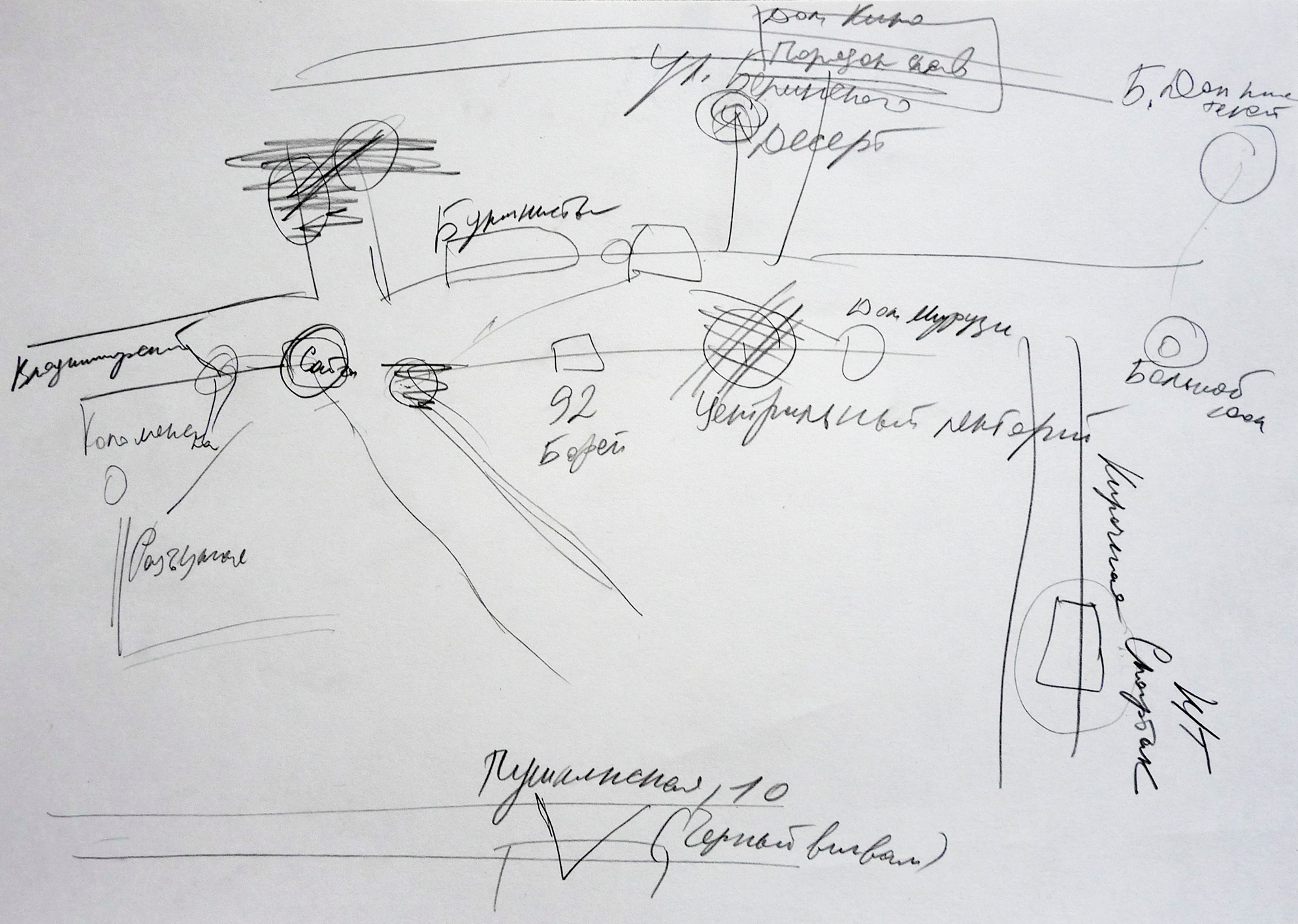

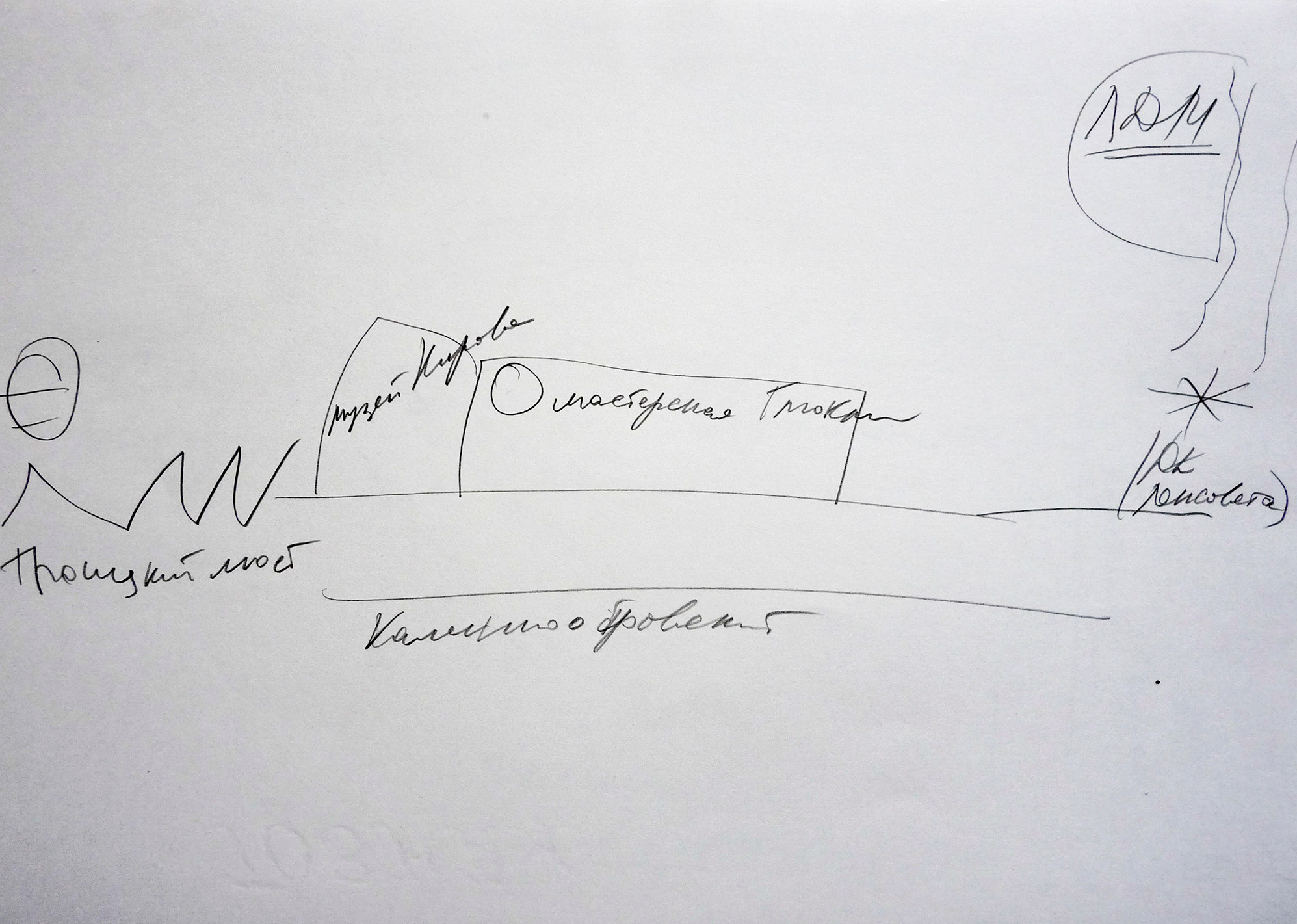

Ментальные карты Петербурга Александра Скидана созданы во время интервью с Витой Зеленской и Мариной Исраиловой, вошли в экспозицию выставки «Ревизия: места и сообщества». Зин-каталог выставки доступен по ссылке: http://wordorder.ru/reviziya-mesta-i-soobschestva-zin-katalog/

О выставке «Ревизия. Места и сообщества»: концепция, экспозиция — Полина Заславская, Вита Зеленская, Марина Исраилова, Константин Шавловский; исследование — Вита Зеленская, Марина Исраилова; дизайн — Иван Герц; видео — Артем Степанов; верстка зин-каталога — Дарья Ширяева; монтажные работы — Савватий Стрельников, Галим Хайруллин, Паша Устал; корректура — Анастасия Клубкова; над проектом также работали — Ольга Грабовская (Новая Голландия, 2018).