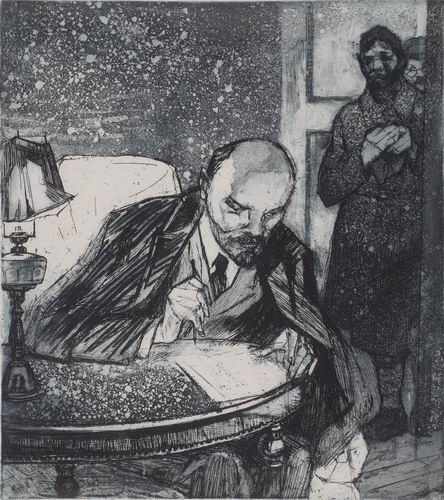

Владимир Ленин. Авторы «Синего Дивана» о вожде русской революции

13 января в библиотеке имени Некрасова пройдет презентация 22-го номера журнала «Синий диван», посвященного Владимиру Ленину. Эта противоречивая фигура авторами выпуска рассматривается вопреки политическим, идеологическим и иным шаблонам — прежде всего как проводник и выразитель некоей логики и философии действия.

Марксистское прочтение Ленина, ленинская теория аффектов и вождь революции как человек толпы — мы публикуем несколько отрывков статей и содержание последнего номера философско-теоретического журнала под редакцией Елены Петровской.

Антонио Негри. К марксистскому прочтению марксизма Ленина

Как читать Ленина сегодня? Я не буду заниматься критикой способов читать Ленина, укоренившихся в официальном коммунистическом движении. Бесспорно, что догматические соблазны и откровенный оппортунизм самым разным образом опираются на чтение Ленина, что мы могли видеть в последние, непосредственно нам известные периоды теоретического развития коммунистического движения. Ленин здесь становится тем, кто сказал все, тем, кто воспел восстание… но в то же самое время тем, кто написал «Детскую болезнь “левизны” в коммунизме»: неисчерпаемым источником взаимоисключающих высказываний, когда теория становится филологическим умением найти кратчайший путь между двумя подходящими цитатами. Тем не менее за рамками догматических и оппортунистских соблазнов мысль Ленина действительно содержит целый ряд формальных противоречий, многие из которых являются сущностно важными. Но, поскольку мы распознаем их, вопрос для нас заключается в том, чтобы выяснить, может ли — и в какой мере — мысль Ленина быть подвергнута марксистскому анализу марксизма. Что это значит? Это значит, что марксистские авторы должны принципиально подвергаться историко-практической критике, фундаментально важной для понимания и определения координат их мысли.

<…>

Если мы подвергаем Ленина анализу, первый и самый серьезный риск, с которым мы должны столкнуться, это дискурс о «ленинизме». Но «ленинизм» не существует; или, точнее, теоретические утверждения, стоящие под этой эмблемой, должны быть увязаны с целым рядом подходов и установок, к которым они отсылают; их правильность должна оцениваться в рамках отношения между возникающим историческим субъектом (революционным пролетариатом) и серией проблем подрывного характера, с которыми этот субъект каждый раз сталкивается лицом к лицу. Не лишаем ли мы тогда ленинскую мысль той исторической плотности, которой она наделена? Я не думаю, что здесь имеет смысл осторожничать. В качестве подтверждения и примера я хотел бы взять рассуждение, которое Лукач в своем очерке 1924 года предлагает как раз относительно Ленина. Кто такой Ленин? — спрашивает Лукач и начинает свой ответ с такого рассуждения: «Исторический материализм является теорией пролетарской революции. Он является таковым, поскольку его сущность состоит в концентрированном идейном выражении того общественного бытия, которое производится пролетариатом и которое определяет все его бытие; он является таковым, поскольку борющийся за освобождение пролетариат обретает в нем свое ясное самосознание. Поэтому величие того или иного пролетарского мыслителя, представителя исторического материализма, измеряется глубиной и широтой, с которой его взгляд охватывает эти проблемы. И кроме того — интенсивностью, с которой он в состоянии разглядеть за явлениями буржуазного общества те тенденции, ведущие к пролетарской революции, которые, пробивая себе дорогу в этих явлениях и сквозь них, обеспечивают действенное бытие и ясное сознание пролетариата». Следовательно, исторический материализм, то есть мысль теоретиков исторического материализма, должен оцениваться в контексте определенного существования класса, в его присутствии, точно так же как и в тенденции. Итак, это и есть Ленин: он наиболее полным образом представляет то, что Лукач называет «актуальностью революции». «Сегодня мы знаем, что в этом и заключалось величие Маркса. В структуре английской фабрики он отобрал и разъяснил все решающие тенденции современного капитализма. Он всегда держал перед глазами целостную картину капиталистического развития и потому в каждом из его явлений мог разглядеть в то же время его целостность, а в строении его — одновременно динамику его движения. Но сегодня лишь немногие знают о том, что Ленин сделал в отношении нашей эпохи то же, что сделал Маркс в отношении развития капитализма в целом. Он неизменно видел в проблемах развития современной России (от вопросов возникновения капитализма в условиях полуфеодального абсолютизма до проблем претворения в жизнь социализма в отсталой крестьянской стране) проблемы всей (современной ему) эпохи, а именно вступление капитализма в его последнюю фазу и возможность обратить в пользу пролетариата, на дело спасения человечества став шую неизбежной на этой стадии решающую борьбу между буржуазией и пролетариатом».

Перевод Сергея Ермакова

Джонатан Флэтли. Ленинская теория аффектов

Ленин принимает как данность, что коллективное самосознание невозможно без способности создавать коллективный образ самих себя. Для подобных групп коллективное действие — в лучшем случае — ограничивалось стихийными, незапланированными восстаниями. Для Ленина средством сместить этот «класс-в-себе», не сознающий себя и потому неспособный к политическому действию, в направлении «класса-для-себя», себя сознающего и способного действовать в своих интересах, была революционная партия, в которой профессиональные политики представляли бы интересы рабочего класса за пределами пространства экономической борьбы. Именно в этом контексте центральное значение приобретает газета — в той мере, в какой она способна позволить рабочим, которые в остальном могут быть отчуждены от других рабочих, увидеть и почувствовать сходство в их положении и тем самым не только обрести сознание класса как целого и собственного места в нем, но и сформировать эмоциональную привязанность к этому коллективу.

В своем рассуждении об агитационной функции партийной газеты (в разделе, озаглавленном «Политические обличения и “воспитание революционной активности”»), написанном отчасти в защиту его собственных высказываний в «Искре», Ленин выдвигает примечательный аргумент об эмоциональной силе того, что он называет «обличениями». Ленин начинает с основной проблемы, навязчиво встающей перед

<…>

Мы можем теперь понять смысл утверждения о том, что читатели ленинских «обличений» оказались в новом настроении, которое раскрыло иное «вот» и иной способ бытия-многих-вместе, позволив увидеть друзей и врагов так, как их нельзя было видеть раньше. Вещи стали иметь значение по-новому, в свете явной и осознаваемой множественности. Возникло новое «мы», которое, в свою очередь, позволяет воспринять и артикулировать новое «я». Действия, которые раньше не приходили на ум, цели, которые прежде были невидимы, теперь кажутся не просто по-новому возможными, но почти обязательными, становятся предметом теперь уже неодолимого желания.

<…>

Обычно уже существующие настроения соединяются вместе или приспосабливаются для новых целей, чтобы создать способ совместного бытия, имеющий отношение к

Чтобы создавать настроения, возбуждать и направлять их, надо, кроме того, быть внимательным толкователем настроений. Как выразился Фредрик Джеймисон (в эссе о Ленине), подобно психоаналитику, «считывающему ритмы произносимых реплик, чтобы услышать желание, управляющее их пульсацией», политический лидер «прислушивается к коллективному желанию и воплощает его в своих политических манифестах и “лозунгах”». Мало кто лучше, чем Ленин, понимал возможности настроения или имел больший, чем у него, дар считывать ритмы, улавливать пульсации определенных настроений и подстраиваться под ситуативный характер своей аудитории. Это не только сделало его успешным революционным лидером, но и делает его произведения богатым резервуаром по-прежнему актуальных уроков того, как схватывать, пробуждать и направлять настроения, и того, что аффект имеет центральное значение для работы политической организации.

Перевод Даниила Аронсона

Жан-Люк Нанси. Что делать?

«Что делать?» Вопрос возникает, заставляет с ним считаться, я ставлю его себе, ставлю его и вам, потому что все мы его себе ставим; в этом смысле, впрочем, этот «предмет» с самого начала сопротивляется тому, чтобы полностью превратить его в «тему», а значит, и тому, чтобы его «трактовать». «Трактат» о вопросе «что делать?» может существовать лишь при условии, что мы не спешим на него отвечать, и мы можем на него ответить только при условии, что мы не просто задаем вопрос, но также и делаем что-то.

Мы все ставим себе этот вопрос сегодня, в начале второго десятилетия XXI века той самой эпохи, у которой есть много причин задаться вопросом о том, на каком, собственно, основании она обладает чертами «эпохи» и не вынесло ли ее за пределы измерения, предполагающего это название, не вынесло ли ее вообще в другую эпоху (антропоцен?) и даже за пределы возможности просто помыслить наступление новой эпохи. Несомненно, однако, что вплоть до сегодняшнего дня эта возможность сопровождала последовательные появления вопроса «что делать?». Может статься, что такая возможность отныне исчерпана или глубоко трансформирована.

<…>

Вопрос «что делать?» в чистом виде, если можно так сказать — освобожденный от отсылки к долженствованию, — предполагает, что долженствование известно, цель определена. Первое дискурсивное появление этого вопроса происходит в литературном контексте, а именно внутри вымысла: в романе Николая Чернышевского, опубликованном в 1863 году под названием «Что делать?». Огромным успехом романа объясняется тот факт, что в 1902 году Ленин перенимает заголовок книги, которая его потрясла (по его слову, «перепахала»). Романическое изображение нового человечества, свободолюбивого и чувственного, вызвало сначала очень жесткую реакцию Толстого и Достоевского, которая не смогла устоять перед лицом преобладающего восхищения. Заглавие Чернышевского, помимо всего прочего, прочитывается в двойном регистре: с одной стороны, то, что нужно сделать, — это вывести на авансцену описанных «новых людей»; с другой стороны, то, что должен сделать художник, — это предоставить «учебник жизни». Можно, пожалуй, утверждать, что только благодаря этому роману вопрос обретает устойчивую точку равновесия между вымыслом и осуществлением, каждое из которых отсылает к другому, в чем и состоит для Чернышевского экстраполяция гегелевской эстетики.

Когда Ленин снова ставит на карту этот вопрос, речь более не идет о вымысле, хотя его текст и содержит интересную ремарку, в которой «мечтаниям» тех, кого он бичует, противопоставляется необходимость в мечтах другого рода — таких, которые мы пытаемся осуществить и в отношении которых мы можем говорить о «соприкосновении между мечтой и жизнью». Но вопрос явным образом становится вопросом средств. А средства не являются непосредственно данными без того, чтобы им не предшествовало конкретное размышление о цели. Когда мы задумываемся о том, что было поставлено на кон начиная с этого момента, то есть с 1902 года, мы понимаем значимость такого размышления. Там, где вопрос «что делать?» мог сначала появиться в качестве другого — «как делать?», необходимо было, чтобы постепенно заявляли о себе способность к испытанию на прочность, формирование и даже трансформация представления о цели самой по себе. Сегодня мы по-прежнему оцениваем то, в какой мере этот процесс привел к искажению, потере или предательству цели, а также то, в какой степени сама цель была представлена и намечена так, что она отодвигалась все дальше и дальше в сторону вымысла, терявшего всякое подобие регулятивной функции.

Перевод Дениса Голобородько

Олег Аронсон. Ленин и клинамен

Чтобы прояснить ситуацию, вопросы «как размышлять о Ленине?» и «как говорить о Ленине?» должны быть преобразованы исходя из двух условий, между которыми всегда возникает напряжение, — мифологического (указывающего на то, что, возможно, перед нами не столько герой современности, создающий иллюзию временной близости и рационального понимания, сколько тот, кто действует в логике античного мира, причем не сократовской, а скорее гесиодовской) и медийного (уже напрямую связанного с массовым обществом). Это, однако, не означает, что Ленина следует понимать исключительно как образ (миф) современных масс-медиа. Скорее, речь идет о том, что фигура Ленина требует для себя преодоления привычных нам способов размышления и диктует такие, которые либо были утрачены вместе с античностью, либо возникли в эпоху новых коммуникативных технологий.

<…>

Базовым принципом становится отношение к текстам Ленина не как к текстам культуры, а как к особым текстам, в которых действие имманентно становлению нового мира. Это тексты, написанные в революционной логике, в логике «преобразования» мира, а не объяснения его. А значит, привычное для нас различение теории и практики в этом случае должно быть устранено. Иными словами, «интеллектуальное» чтение ленинских книг и статей на предмет выявления их теоретического смысла должно быть жестко скорректировано практической (политической) задачей. Возможно даже, сами ленинские «идеи» — не более чем ситуативные силы воздействия на ту или иную общность. И в этом смысле они ближе к лозунгам. Они перформативны, а не абстрактны.

<…>

Ленин был «человеком толпы» — в нем разнородные общности, униженные и угнетенные царской деспотией, с их радостями и отчаянием, опознавали себя. И, возможно, сила ленинских лозунгов была не только в их реакции на динамику политической ситуации, но и в тех неполитических импульсах, которые участвовали в их производстве подспудно. Один из них — смех, то есть чистое выражение неполитической демократии. И когда Ленин говорит о демократии, то она у него фигурирует всегда не как либеральная и буржуазная политическая фикция, а как демократия неполитическая — возникающая, когда политика уходит, когда классовые противоречия снимаются, а государство отмирает. В обыденной жизни она проявляет себя, например, как общность и равенство в смехе, как невидимый источник преобразующих (революционных) импульсов. Неотделимая же от демократии диктатура («диктатура пролетариата») — уже эффект политики, мобилизации масс. Но, помимо смеха (и брани), надо отметить и столь важный для Ленина способ (сегодня мы назвали бы его «медийным») находить простейшие языковые формулы, в которых даже абсолютно наивный и необразованный человек мог ощутить свое понимание политики. Их до сих пор повторяют как истины, не требующие доказательств: «вчера было рано, завтра будет поздно», «верхи не могут, низы не хотят», «лучше меньше да лучше», «из всех искусств для нас важнейшим является кино», «идея, овладевающая массами, становится материальной силой» (правда, это не Ленин, а Маркс). Хотя надо признать, что не идея овладевает массами, а именно клише: в нем массы обнаруживают ясную истину, для выражения которой у них не было своего языка. Ленин — великий изобретатель политических клише, каждое из которых сродни его смеху. Но если смех стимулирует аффективную ситуацию общего доверия, то клише — аффективность общего понимания

***

Содержание номера

От редактора

I

Антонио Негри. К марксистскому прочтению марксизма Ленина

Сильвен Лазарюс. Ленин и время (фрагменты)

Сергей Ермаков. Биохронополитика: Ленин глазами Агамбена

Джонатан Флэтли. Ленинская теория аффектов

II

Жан-Люк Нанси. Что делать? (фрагменты)

Жан-Люк Нанси. Ленин и электричество

Эдуар Жирар. Ленин и этика

Олег Аронсон. Ленин и клинамен

III

Эдуард Надточий. Об одном проигранном споре, или Ибн Рушд и большевики

Андрей Парамонов. Ленин, Богданов, пролетарская культура и марсиане

Федор Блюхер. Наследие Ленина

Денис Шалагинов, Эдвард Сержан, Валера Косякова, Софья Прантикова. Некроленинизм: очерк о дефигурации будущего

IV

Руслан Хаиткулов. Ленин, Толстой и литературная критика

Денис Ларионов, Кирилл Корчагин. «Кто был он?…» Фигура Ленина в новейшей литературе (диалог)

Андрей Горных. Империализм сегодня (рецензия на книгу «Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth»)