В Городке чекистов все не так уж чисто

Вечных мифов не бывает, ведь именно человек может превратить реальность в слово — следовательно, только от него зависит продолжительность мифического языка. В определенной степени это касается и вполне конкретных, осязаемых вещей. Так, беря во внимание большие культурные программы или события, разворачивающиеся на территории того или иного города, можно нередко наблюдать как вторичное использование смыслов и форм берется за основу для выстраивания концепта. Одним из таких примеров является Уральская индустриальная биеннале современного искусства, которая этой осенью прошла в Екатеринбурге в третий раз. Этот город обладает богатой базой ссылок и сносок, которая и определяет его место в различных контекстах. К примеру, при упоминании о конструктивизме у многих возникает стойкая ассоциация со свердловским архитектурным наследием, разговоры о постиндустриальной эре опять же приводят сюда. Понимание такой точки схода также дает возможность создать своего рода рычаг, способный через прямые отсылки к прошлому запустить механизм для работы с будущим. И Уральская индустриальная биеннале современного искусства, вобравшая в себя все самое характерное, стала тем самым конструктором, создающим и подпитывающим мифы.

Начиная с 2010 года, момента проведения III Уральской биеннале, вопрос о силе и качестве пространственных метафор становится определяющим. Пять лет назад конструктивистское здание «Уральского рабочего», типографии-завода, располагающегося в самом сердце города, было определено в качестве главного места для показа основного проекта выставки. Кураторы Екатерина Деготь, Давид Рифф и Космин Костинас использовали пространства Дома печати в качестве «фабрики символов», напрямую связанных с образом самого здания. Спустя два года Яре Бубновой, курирующей очередной центральный проект, пришлось вновь взаимодействовать со вторым этажом старой типографии, но уже в другом ключе — вместо вскрытия заложенных смыслов, было решено создать новый идейный уровень, где художественные инициативы выступали в качестве примеров личного альтернативного видения современных процессов.

Очевидно, что выбор главной площадки является определяющим, и тогда новая эксплуатация архитектурных памятников конструктивизма продолжает ставить вопрос о первичности или вторичности заложенной в них функции. В этом смысле выбор места для проведения 3-ей по счету биеннале представляется довольно любопытным. Если верить отголоскам СМИ, то еще в марте площадка не была окончательно подтверждена, но слухи о том, что основной проект разместится в стенах опечатанной гостиницы «Исеть», успели распространиться задолго до вынесенного решения. В итоге, все сложилось: в один майский день из загорающихся по очереди окон здания угрожающе сложилось слово «мобилизация», а к началу сентября новости с кричащими заголовками по типу «десять этажей искусства», и «к нам едет Йоко Оно» заполонили страницы активных пользователей соцсетей. В конечном счете, «мобилизация» оказалась заглавной темой события, а вместо японской авангардной художницы, более известной в качестве эпатажной жены знаменитого битла, в город приехала одна ее работа.

Прежде чем начать говорить о художественном наполнении, кураторских подходах и зрителе, следует внимательно рассмотреть площадку. Здание бывшей гостиницы «Исеть» нередко называют городской доминантой — в действительности, еще до появления центральных небоскребов, возведенных на азиатский манер, одиннадцатиэтажная дуга гордо возвышалась над всем городом. Являясь частью Городка чекистов, квартала и жилого комплекса НКВД, «Исеть» успела пережить не только переход Свердловска в Екатеринбург, но и несколько реинкарнаций. Из общежития для малых семей, с крохотными комнатами, общими кухнями и лозунгом «Вперед к коммунизму!» к началу 90-х она превратилась в трехзвездочную гостиницу, с номерами, заставленными шкафами-купе и стандартными двухместными кроватями. Несмотря на то, что гостиница простаивала без дела последние два года, само здание не переставало притягивать внимание гостей и жителей. На первом этаже как работали, так и продолжают работать разносортные рестораны и алкомаркет, но выше доступ был закрыт.

Пустить биеннале внутрь «Исети» — значит, поменять отношение к памятнику и городу в целом. И это понятно. Овеянный мифами о суровых чекистах, подземных ходах и

Не меняя антуража, где-то даже намеренно оставляя прикроватные тумбы и телефоны на длинном закрученном проводе, кураторы биеннале заселили номера, коридоры и даже подвал (!) гостиницы различными объектами. С первого по третий этажи занял кураторский проект Бильяны Чирич — уроженки Сербии, более 10 лет живущей в Шанхае и специализирующейся на китайском современном искусстве. По словам очевидцев, этой женщине серьезности не занимать. Прежде чем начать действовать, Чирич тщательно изучила историю места, и лишь после личного присутствия в Городке, решила объединить работы приглашенных художников темой коллективных утопий. Название проекта — «Место для маневра», не только согласуется с заглавной «мобилизацией», но и прекрасно отражает позицию Бильяны как куратора. По ее словам, именно выставка является главным инструментом биеннале, который способен не только стать спорной точкой в выведенном вопросительном знаке, но и живой, актуальной зоной, готовой предоставлять ответы. Фокусируясь на человеческом теле (как художника, так и зрителя), куратор одновременно сужает заглавную тему до индивидуальных стратегий и расширяет посредством обращения к мировому контексту — вопросу новой волны колонизации на Востоке и меняющейся жизни «бывшего Запада».

Так, например, в одной из комнат второго этажа можно увидеть картины Светланы Шуваевой с пугающими безликими толпами; в пространстве бывшей кухонной зоны — видео Полины Канис «Тренировка», где художница в роли инструктора по фитнесу управляет группой занимающихся, тем самым обращаясь к вопросу о коллективных формах социальности; серию фотографий Джонатаса де Андраде «Тростниковый алфавит», связанную с реальным бразильским Движением безземельных крестьян; специально для биеннале созданную видео-работу китайским художником Ли Ляо, демонстрирующую пустой кабинет мэра Екатеринбурга, куда то и дело приходят молчаливые секретари с очередным документом на подпись.

Нужно отдать должное Бильяне, которая не только подобно круглой отличнице объяснила с разных сторон выбранную тему и не стала заострять внимание исключительно на одном фокусе, но и сделала верный ход в плане репрезентации непростого выставочного пространства. Куратор решает объединить этажи, отведенные под проект, работой Алисы Йоффе «И если ты не чувствуешь себя паршиво, то прочь беги из моего двора» — росписью коридорных стен, скорее напоминающих метки, оставленные беспощадными вандалами, нежели произведение искусства. На вопрос о том, что художница думает о главной биеннальной площадке, та, не стесняясь, отвечает: «… тот, кто выбрал “Исеть” местом проведения основного проекта биеннале, обладает отличным чувством юмора. Наверное, это общежитие было адским местечком, каждый обитатель которого — профессиональный доносчик — наблюдал за другими». Так и Йоффе, панк от современного искусства, становится тайным следователем, который свидетельствует обо всем увиденном за окнами гостиницы и внутри самих номеров.

Куратор Ли Чженьхуа действует совсем иначе. Кажется, ему не

Существует мнение, будто совриск в основе своей вещь довольно неудобная и непокорная, оттого создающая вокруг себя поле обостренного конфликта интересов. И для того, чтобы снизить уровень заведомого недовольства общественности, перед

Но возвращаясь к проекту Ли, можно также сказать о коммуникации — только уже проводимой между зрителем, пространством и объектами. Проект «Нет реального тела» словно трогательный зоопарк и

Гостиница «Исеть», разделенная кураторами по принципу слоеного пирога, собрала многогранное, интернациональное искусство. Практически все объекты, даже контекстуального толка, можно разделить на два уровня: те, что артикулируют процессы, свойственные нашему времени, и другие, о которых мы стараемся лишний раз не говорить. Как ни крути, индустриальной биеннале удалось создать сверх-актуальную ситуацию, активизировав работу порядка пятидесяти площадок и вовлекая в процесс более десяти городов Свердловской области. Количественным показателям соответствует не только размах мероприятия, буквально проглотившего Екатеринбург с головой, но и серьезная нацеленность на выполнение миссии следующего уровня — плотного встраивания в международный контекст. Этим объясняется и специфика выбранной темы, одновременно раздражающей вариативностью собственного прочтения и удивляющая посредством своей универсальности, пластичности и адаптивности. Но мобилизация, как действие, всегда ориентирована на создание траекторий действий последующих — поэтому интересно не столько наблюдать за такими пиковыми стадиями развития как открытие экспозиций, проведение круглых столов и запуск интеллектуальных платформ, сколько оценивать ситуацию после. Именно поэтому, когда свет в окнах «Исети» погас в очередной раз, а часть работ отправлена по месту назначения, хочется думать, что это не конец. Правда, силясь представить, что ожидает город через два года, в голову ничего конкретного не приходит.

Опыт 2015-го доказал всем, что открыть двери простаивающей гостиницы для горожан впервые за несколько лет, вновь запустить лифт, разместить в затопленном подвале инсталляцию, доступную взорам каждого — возможно, хоть и очень сложно. Но чего следует ждать от будущей интервенции искусства? Какова дальнейшая судьба «Исети», подвинувшей свой привычный статус? Какая площадка сможет выстоять перед сравнениями с уже ставшим знаковым памятником конструктивизма и разместить в своих стенах новую порцию совриска? С одной стороны, очевидно, что заданный серьезный тон во многом предопределит следующую планку, но учитывая то, сколько сил и ресурсов было мобилизовано (!) единовременно на обеспечение бесперебойной работы механизма по производству культуры, вопрос касательно необходимости совершения повторного турбо-рывка напрашивается сам собой.

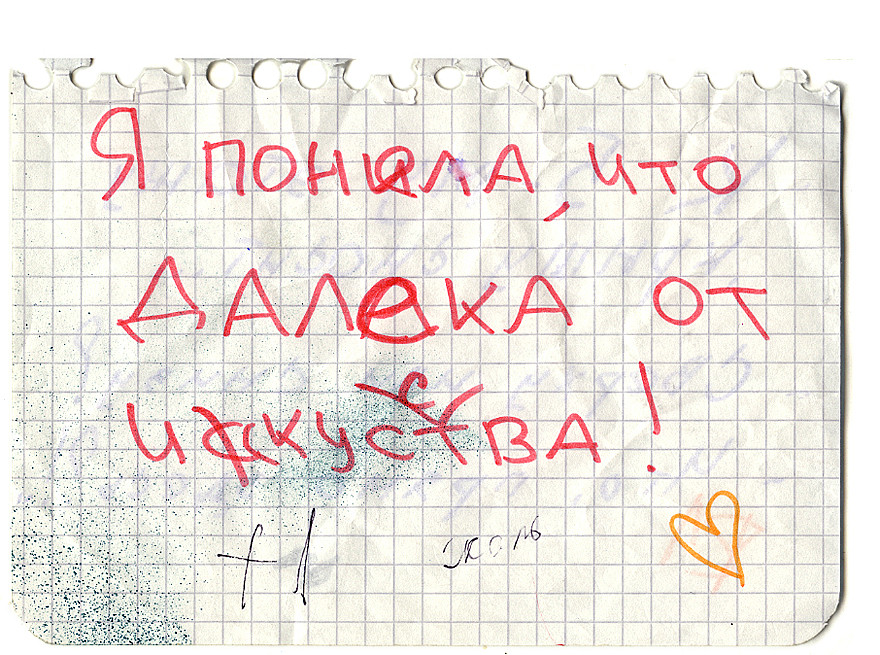

Очевидно, что биеннале по своей сути и предназначению способно перезапускать застоявшиеся механизмы, провоцировать активизацию процесса городской рециркуляции — для этого у нее есть все необходимые инструменты. Но обязательно ли и без того сложный язык современного искусства облекать в грузные словесные конструкции по типу «самореферентной системы» и «сайт-специфической росписи», и одновременно с этим тренировать команду спасителей, готовых прийти на помощь в этой борьбе за правильные смыслы? Нарочитая серьезность и осознание важности происходящего и без того присущи современному темпу жизни. Может, стоит отбросить непростые разговоры о будущем и отойти от этой безумной реальности с ежесекундными оповещениями обо всем происходящем?

текст © Анастасия Елизарьева и Ульяна Яковлева © Tatlin News 4-5/85-86/150 2015