Мифотворчество как самовоссоздание

Упоминание о мифе возможно в двух значениях: миф как форма сказания, присущая древнейшим, первобытным периодам человеческой истории — тогда, как правило, речь идет о мифологиях народов мира — и миф как нечто вымышленное, нереальное, искусственное, как конструкция сознания, предназначенная для провоцирования изменений в самом этом сознании. В данном тексте мы употребляем это слово во втором значении. Но с одной оговоркой: миф не относится к природному миру, он сверх-биологичен. Но он также и

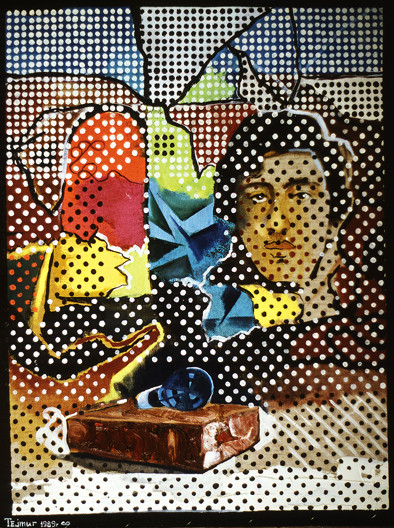

Художественную практику часто сравнивают с мифотворчеством, со сновидческой стихией, а художника с мифотворцом, сновидцем наяву. Когда говорят, что художник творит на полотнах свой мир, то имеется в виду, что он сочиняет персональную мифологию, творит миф собственной жизни. А сотворив некое насыщенное мифотворческое пространство, художник затем сам незаметно перемещается в него, психически становится единым с образами вымышленной им вселенной. Он может жить как среди выдуманных его воображением и грезами чертей и дивов, — случай Расима Бабаева в поздний этап его творчества — так и среди ангелов и райских птиц. Это значит, что сотворенный им сновидческий мир наяву, подчиненный иной, метафорической логике и функционирующий по собственным законам и правилам, с определенного момента начинает оказывать обратное воздействие на самого художника, меняет его сознание, деконструирует его психосоматику. В экзистенциональном измерении художественного бытия граница между сном и явью теряется. Базовая физическая действительность, «данная нам в ощущениях», оказывается лишь ещё одним виртуальным инвариантом некой глобальной и принципиально не-дефинируемой Реальности. Вывод: художник творит произведение в той же мере, в которой произведение и творчество, в целом, творит художника и меняет всю его жизнь и судьбу. Скажем больше: сверхцель творчества — не творение новых форм искусства (или форм в искусстве), а фундаментальное преображение самого художника-творца, рождение уникальной жизнетворческой формы его живого присутствия в этом мире. Налицо соответствие целей художественного творчества и алхимии, в которой, как известно, конечной целью является не трансмутация неблагородных металлов в золото посредством философского камня, а преображение самого алхимика — актора мистериального Делания, достижение им высших духовных состояний. В более расширенном контексте, по отношению к существованию «вообще» эту мысль приводит А. Бергсон в работе «Творческая эволюция»: «…Так и с моментами нашей жизни, строителями которых мы являемся. Каждый из них есть род творческого акта. И подобно тому, как талант художника развивается или деформируется, во всяком случае изменяется, под влиянием самих создаваемых им произведений, так и каждое наше состояние, исходя от нас, в то же время меняет нашу личность, ибо является новой, только что принятой нами формой. С полным основанием можно сказать: то, что мы делаем, зависит от того, что мы суть: но следует прибавить, что, в известной мере, мы суть то, что мы делаем, и что мы творим себя непрерывно».

Посредством (мифо)творчества художник призван превратить себя и свою жизнь в произведение искусства и, тем самым… собрать себя. Вот почему мифотворчество это далеко не тривиальное слово по отношению к работе художника, а суть самого творческого акта, совершая который художник занимается ничем иным, как самосозиданием, собиранием осколков собственный души в нечто целостное… Что это значит? Почему он должен «что-то» собирать? За ответом обратимся к мифу о сотворении мира, в котором прочерчены некоторые силовые линии человеческого архетипа, взятого в динамике своего развертывания во времени и пространстве судьбы и истории.

Согласно индоевропейским космологическим мифам этот (падший) мир возник в результате рассечения тела божества, которое в разных традициях зовётся Осирисом, Пурушей, Дионисом, Адамом Кадмоном и т. д. В загадочное и мало определенное время Оно (время первоначала) божество было принесено в жертву, и из кусков его тела возник сей мир. Этот миф имеет транс-психологический смысл для каждого человека и напрямую связан с драматургией его земного предназначения, с финальной целью самособирания, обретения им цельности, а значит возрождение в духе, чему соответствует состояние инициации, дважды-рожденности. Логика «умной» судьбы такова: человек приходит в этот мир в разорванном состоянии и должен соединить части своего рассеяного целого. Скажем так, человек никогда не рождается в мире как человек с завершенной (читай: совершенной) композицией души. Он всегда рождается как сырой материал, «полуфабрикат»: как животное (человек-как-животное), слепо подчиненное биологическим законам. Но так как он забрасывается не в первозданный природный мир, а уже в существующее человеческое общество или, оставив ложную политкорректность — в человекообразное стадо, то в него тут же закладывается вся сумма социо-культурных программ — не успев побыть природным животным, он тут же превращается в животное общественное, интеллектуальный и этический статус которого не менее проблематичен, чем у зверя в джунглях, разве что культурно-телесно «припудрен» и завуалирован — когти, клыки и шерсть трансформированы до неузнаваемости… Понятно, что этому существу ещё далеко до подлинно человеческого уровня. И именно этими «незавершенными», не-собранными людьми полон несовершенный мир, несовершенство которого обуславливается наличием этих людей (замкнутый круг?).

Когда я говорю о природном био-виде человека-как-животного, я нисколько не желаю принизить или оскорбить человека — речь идет лишь об онтологических уровнях и статус человеческого животного есть всего лишь необходимая точка отчета, необработанная глина, отталкиваясь от которой человек может, опираясь на волю и духовный импульс (божью искру) — в лучшем случае, если повезет — преодолев в себе обусловленность внешними факторами и зависимость от биологических и социальных программ, стать человеком свободным, т е. воссоздать себя из осколков своей разорванной души. Чтобы стало ясно, приведем следующий пример. Трудно не согласиться с мыслью, что почти все знают об очевидной и бесспорной позитивности таких качеств, как доброта, честь, любовь, совесть, мир, верность, жертвенность… Но при этом в мире почему-то все равно рулит зло, происходят кровопролитие, несправедливость, вражда, ложь, война, измена… В чем причина столь неутешительного положения дел? А в том, что качества первого ряда относятся к сугубо человеческим ценностям, то есть к идеальному духовному уровню, на котором «полуфабрикатный», среднестатистический человек как раз и призван родиться (дважды-родиться, возродиться, воссоздаться) после совершения определенной «мифопоэтической» работы над собой, своим сознанием, психикой и даже телом. И только тогда, после этих инициатических «процедур» преображения, для него все эти высшие ценности перестанут быть пустым «теоретическим» звуком и превратятся в живую, оперативную этическую «материю», которую он будет реализовать естественно, без усилий, как нечто, само собой разумеющееся, как исходящее из его преображенной человеческой природы. Но никак не раньше!

Художественное творчество в современном мире, несмотря на груды профанических насслоений и далекость от традиционных, подлинно инициатических практик, как раз и представляет собой одну из (психо)технологий рождения в человеке подлинно человеческого (иногда говорят о сверхчеловеческом измерении личности, но речь идет об одном и том же — над-личностном измерении). Произведения, как этапы творчества и само творчество, в целом — это некие ментальные механизмы, духовные машины возможной трансмутации энергии художника в нечто большее, чем он есть в своем природном формате. Через персональное мифотворчество художник совершает волевые акты по самопреодалению. Выстраивая собственную систему образов, он, прилагая максимум экзистенциональных сверхусилий, — творчество не сахар — потенциально способен преодалеть гравитацию этого «тварного» мира и освободиться от действия физических законов. Хотя не факт, что у него это получится. Более того, истинные прорывы в мир воссозданной целостности тела, души и духа — удел самоотвержанных единиц, отмеченных печатью промысла…