На рассвете. К 101-летию Всероссийского съезда мусульманок

24-27 апреля 1917 года состоялся первый Всероссийский съезд мусульманок, ставший беспрецедентным явлением национального женского движения рубежа XIX — XX веков. Благодаря поддержке мусульманских СМИ, в съезде участвовало более сотни участниц из Бахчисарая и Петрограда, Баку и Екатеринбурга, Ташкента и Минска, Тобольска и Москвы, приехавших, чтобы присутствовать на первом «От сотворения мира» съезде мусульманок. В Музее исламской культуры, расположенном на цокольном этаже казанской мечети Кул-Шариф, проходит выставка «На рассвете. К 100-летию Всероссийского съезда мусульманок», посвященная данному событию. Мы поговорили с Ильнуром Низамиевым, руководителем музея и

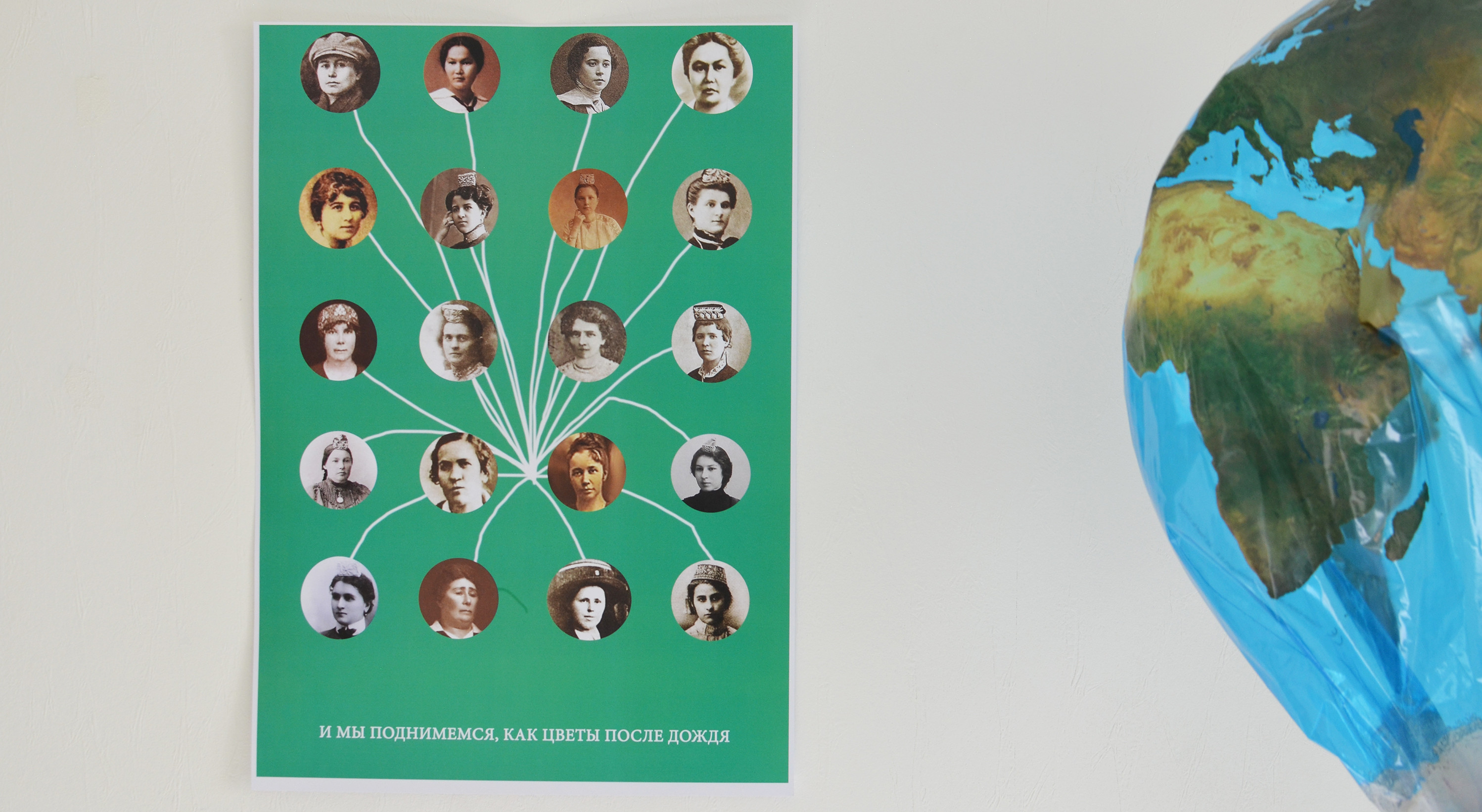

Исходные фотографии предоставлены Научной библиотекой КФУ, Национальным музеем РФ, Республиканской крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского

Дыра борьбы со временем: Как вы интерпретируете понятие «исламская культура»? Учитывая, что ислам крайне неоднороден, кажется важным определить некоторые исходные координаты.

Ильнур Низамиев: На мой взгляд, это словосочетание является проблемным термином. Что такое исламская культура? Насколько специфична религиозная культура по отношению к национальной? Два последних десятилетия в национальных республиках растет интерес к репрезентации и позиционированию национальной культуры, и как соотносится с этим культура исламского мира? Музей возник как небольшая площадка со свободным доступом при мечети во время ее строительства, которая не была задумана как отдельный музей, а представляла собой временную выставку, которая позволяет посетителям Кремля и мечети, проходя мимо, что-то посмотреть, почитать короткие тексты… Со временем выставка выросла в музей, последняя реэкспозиция проводилась при предыдущем директоре Гареевой Нурие Ахатовне в 2014 году. Постоянная экспозиция рассказывает об исламе как об одной из традиционных религий России, которую исповедуют несколько десятков миллионов граждан нашей страны. Мы говорим об исламе как о мировой религии, которая является одной из столпов культур ряда народов России: башкир, киргизов, казахов, татар. В экспозиции также можно проследить, как на территории современной России в Средние века возникали и сменяли друг друга тюрко-татарские, мусульманские государства; как мусульмане выстраивали отношения с Российским государством уже в 18-20 веках.

ДБВ: Каков был первоначальный импульс идеи проведения выставки о татарском женском движении? Кроме того, что это один из немногих и даже, может быть, первый выставочный прецедент, затрагивающий проблематику исламского феминизма в Татарстане, она интересна как неожиданное решение среди всех проходивших в 2017 году выставок, посвященных столетию революции.

ИН: Идея выставки была предложена руководителем Музея-заповедника «Казанский Кремль» Валеевой Зилей Рахимьяновной, в состав которого входит наш музей. Углубившись в тему, проведя исследования с нашими коллегами — Национальным музеем, Государственным архивом, Научной библиотекой Казанского университета, мы обнаружили, что она не только актуальна, но мало исследована, методом снежного кома начали всплывать все новые героини и подробности. Нам удалось найти предметы, которые никогда не показывали, редкие фотографии из частных собраний наследниц участниц съезда — семей Муштари и Аитовых. Можно сказать, с верхних, глухих полок многое вытащили. Также большим подспорьем стали две книги татарских историков Тамины Биктимировой и Альты Махмутовой. Обе монографии написаны на татарском языке, как и большинство материалов, на которых строилась выставка. Один из редких и симптоматичных случаев, когда в интернете практически ничего не найти.

ДБВ: Как вы верно отметили, говоря об исламской культуре, в первую очередь речь идет о соотношении этнической и религиозной идентичностей, и несмотря на то, что съезд назывался мусульманским, судя по документам и фотографиям большинство участниц — татарки, на всех надеты калфаки [национальный головной убор — Прим. ред.].

ИН: Стоит обратиться к статьям Лилии Габдрафиковой, казанской ученой и доктора исторических наук, она много пишет о том, что татарские женщины были наиболее эмансипированными среди мусульманок России. Буржуазные преобразования в обществе, развитие капитализма привело к тому, что девушки из мусульманских семей стали получать образования в светских учебных заведениях. Организаторы и участницы этого съезда, в основном, девушки 25-35 лет (хотя среди идейных вдохновителей были и участницы постарше) заканчивают медресе, русские гимназии, университеты, занимают, в отличие от предыдущих поколений женщин, значимые места в обществе и осознают проблемы, связанные с женским вопросом в мусульманском обществе.

Для татар эмансипирующим фактором стал джадидизм — философское и

Мы не можем сказать, что именно Февраль резко изменил настроения. Велась огромная подготовительная работа, в своих статьях и докладах участницы ссылаются на европейских женщин, француженок, немок, русских…Хотя съезд прошел в Казани, он продемонстрировал мысли, которые все громче звучали в Ташкенте, в Баку, в Бахчисарае, в Минске, Москве, Петрограде. Вслед за татарскими богословами-реформаторами Мусой Бигиевым, Ризаэддином Фахретдиновым, которые одними из первых среди российских мусульманских богословов обратили внимание на женский вопрос в исламе, участницы отстаивают свою позицию и доказывают, что ислам не призывает к закабалению женщины, напротив: чем свободнее женщина, тем более интенсивно развивается общество.

Что касается вопроса о равнозначности съезда мусульманок съезду татарских женщин… Если посмотреть на состав участниц, так оно и есть, именно татарские женщины в течение ряда лет до и после съезда не просто говорили от имени всех мусульманок, а имели ясное представление о правах женщин, четкую программу, искренне в это верили и считали себя ответственными за судьбу мусульманок, более ограниченных в своих правах в консервативных регионах. Посмотрите на их биографии: они отправлялись в Туркестан и открывали школы, в Киргизии занимались медициной и медицинским просвещением местных жителей, издавали газеты, журналы, активно занимались общественной и политической деятельностью.

ДБВ: Каков был экономический и социальный статус участниц татарского женского движения? Происходили они из обеспеченных, просвещенных семей и имели возможность получить образование, заниматься благотворительной деятельностью, жили в крупных городах?

ИН: Отличительная черта татарского женского движения именно в том, что его представительницы не принадлежали к узкой общественной прослойке, хотя в основном это действительно были жительницы больших городов, таких как Уфа, Москва, Оренбург, Казань, Троицк, Петроград, Минск, Астрахань. В основном это не столько девочки из богатых семей промышленников и предпринимателей, сколько представительницы образованных семей, семей мулл и учителей: муллы в

Не всегда у них ровно складывались отношения с родителями, часто те были более консервативны и негативно относились к амбициям девушек. В витринах у нас есть открытое письмо Захиды Бурнашевой, поэтессы и активистки, опубликованное в газете «Вакыт» в 1915 году, которую читали мусульмане по всей стране, обращенное татарскому народу с просьбой «защитить свою дочь, которая прошла тяжелый и трудный путь к образованию», в котором она объясняет, почему она убежала из родительского дома и не захотела прожить ту жизнь, которая навязывалась окружением. И таких историй немало.

Здесь ключевую роль сыграло принятие Манифеста 17 октября 1905 года, который декларировал свободу слова и позволил выходить периодическим изданиям на тюркских языках. Женщины, жившие в 1000 км друг от друга, понимают, что они не одиноки в том, с чем приходиться сталкиваются, — так формировались сети поддержки. Девочки из небогатых семей получают образование и, по примеру своих учительниц, порой незамужними, что было весьма радикальным шагом для мусульманки начала века, уезжают в другие города. В газетах и журналах появляются образовательные программы, укрепляются новые системы преподавания, включаются многие светские предметы. Например, одна из участниц съезда, Сара Шакулова, выпускница Сорбонны, которая впоследствии работала вместе с Крупской над образовательными реформами национальных школ, вернувшись в Казань в 1916 году, преподавала черчение, геометрию и другие точные науки в Казанской художественной школе, первой женской татарской гимназии Фатихи Аитовой и женской школе Лябибы Хусаинии. Разница в опыте и образовании сказывается в пестроте политических взглядов участниц съезда: при разнице в возрасте в 5-10 лет там есть и консерваторки, и социалистки, и участницы с явно феминисткой программой. Но в любом случае, каким-то образом они нашли общий язык и приняли резолюцию с 11 коллективными решениями.

ДБВ: Через какие каналы был организован съезд?

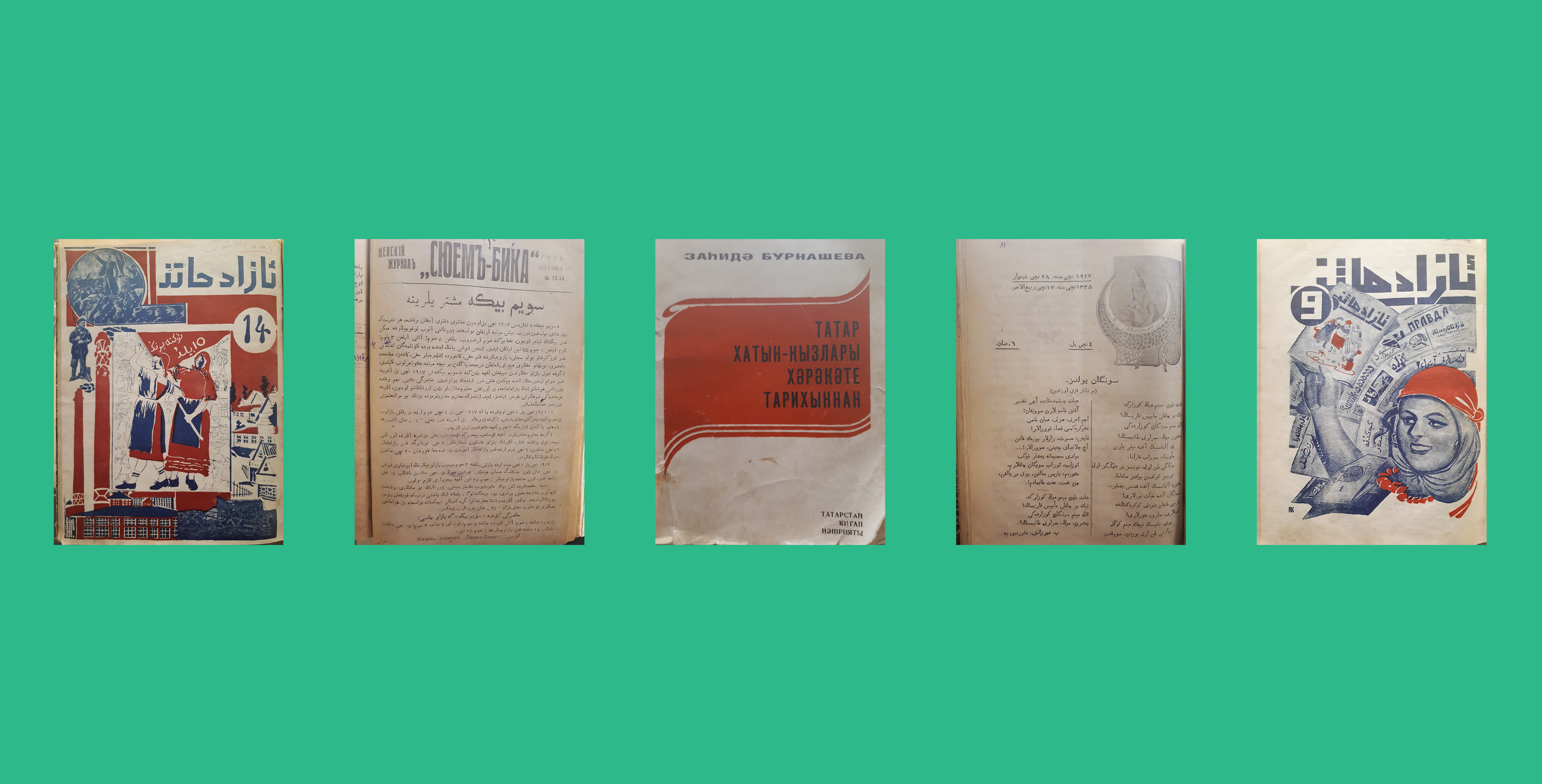

ИН: Преимущественно через газеты и журналы. Первая идея о проведении съезда исходила от московских мусульманок, их призыв звучал как «Яӊгырдан соӊ шытып чыккан гөлләр кебек без дә күтәрелик» — «Давайте поднимемся, как цветы после дождя»: призывы к участию в съезде, как и доклады, порой очень лиричны. Организацию на себя взяли казанские учительницы. С конца ХIХ века учительницы активно участвуют в возникновении просветительских, благотворительных обществ женщин, которые ведут активную социальную деятельность. Яркая представительница нового поколения татарской женщины — Фатиха Аитова, основательница первой светской школы для девочек-мусульманок Казани. Спустя всего полтора месяца после возникновения идеи о съезде, он был объявлен открытым. О том, что состоится съезд, насколько мы можем судить по исследованиям, узнавали через сетку национальных газет и журналов: выходивший в Бахчисарае журнал читался в Ташкенте, выходивший в Оренбурге был популярен в Петрограде, у Московской газеты были читатели из Екатеринбурга, и так далее. В витринах у нас представлены журналы, выходившие в Петрограде, в Оренбурге. Здесь и бахчисарайский «Алеми Нисван», издававшийся с 1905 по 1911 год, и «Сююмбике», выходивший с 1913 года в Казани. Он же, кстати, и освещал этапы проведения казанского съезда. Его последующая история тоже заслуживает упоминания: в связи с необходимостью интеграции советской и татарской идентичностей, с 1926 года журнал выходит под названием «Азат хатын» — свободная женщина.

ДБВ: На каком языке проходили выступления? Ведь современный татарский язык возник совсем недавно, в конце XIX — начале XX века. В журналах, представленных в экспозиции, можно заметить и арабскую вязь, и тюрки, и татарскую латиницу. Получается, что общность татарок с разных концов страны и их связь с зарубежным мусульманским сообществом была обусловлена тем, что именно арабская письменность была основой татарской графической системы.

ИН: Идеи, связанные с женским движением, одновременно возникают у мусульманок и мусульман разных стран: России, Египта, чуть позже — у мусульманок Османской Турции также появляются газеты, журналы и политическая повестка, в Египте ученый и просветитель Мухаммед Абдух также вдохновляет многих.

Мусульманское сообщество России, на мой взгляд, тяготело к Османской Турции: количество шамаилей, печатной графики с изображением турецких городов сравнимо с распространенностью изображений Булгара, каменных зданий Казани. Есть ощущение единства с Турцией, которая также использовала арабскую графику, и язык, который разрабатывал Исмаил Гаспринский — тюрки — был синтезом османского языка с языками тюркских народов России. Именно на этом усредненном языке выпускали газеты и журналы, его понимали и в Туркестане, и в

Графическая основа татарского языка драматически изменилась позже, в 20–30-е годы, многие татары, занявшие принципиальную позицию по этому вопросу и протестовавшие против резкого перехода от арабской графики к латинской, были репрессированы, как, например, классик татарской живописи Баки Урманче. Спущенный сверху переход сначала с арабицы на латиницу, а затем и на кириллицу имеет свои последствия и сегодня, но к тем событиям, о которых идет речь, это отношения еще не имеет.

ДБВ: Самым важным результатом первого съезда мусульманок России была принятая ими резолюция. Не была ли она формальной, какие реальные изменения произошли? Насколько можно судить по тексту резолюции, в ней используются классические толкования Корана, например, есть пункт, что две женщины получают наследство, как один мужчина, потому что перепрочтение Корана и хадисов в традициях исламского феминизма начало активно происходить лишь во второй половине 20 века.

ИН: Сразу после съезда мусульманок прошел московский съезд мусульман, который единогласно принял «казанские» решения мусульманок, в резолюции 11 пунктов, и два из них говорят об избирательных правах: это важный политический момент, перед выборами было необходимо легитимировать право голоса для мусульманок, и подготовить к этому мусульман. Если в Казани, Уфе, Оренбурге, Москве, тем более Петрограде, самим собой разумеющимся был факт того, что женщины будут голосовать наравне с супругами, то в Средней Азии, на Кавказе, в Туркестане к этому еще нужно было придти, и решение казанского съезда встретило сопротивление в Туркестане: вопросы хиджаба, равенства в избирательных правах, моменты, связанные с бракоразводным процессом и заключением брака активно дебатировалось и вызвали волну негодования.

Пункты резолюции, которая была принята без изменений участниками Всеобщего мусульманского съезда, в первую очередь основывались на исламском вероучении. Девушки боролись не за социалистическую революцию — как я уже сказал, их политические убеждения разнились — а за то, чтобы реалии были признаны мусульманским духовенством и административными решениями способствовали бы развитию просвещения, здравоохранения, семейных правовых вопросов. Стараниями Мухлисы Буби — первой мусульманской женщины-судьи — было отменено многоженство. Через московский съезд планировалось направить резолюцию в духовное правление, и позже, на выборах, представить эти идеи в программах от мусульманских депутатов. А политика женского вопроса после Октября строилась на другой, не исламской основе. Октябрь как раз поставил жирный крест на требованиях женщин о пересмотре богословских текстов относительно женского вопроса.

ДБВ: Какова была дальнейшая судьба девушек и их инициатив, как разворачивалась их деятельность после съезда? Обнаружили ли вы сообщества, которые организовывались на неформальном уровне?

ИН: У тех, кто уехал в Туркестан, Азербайджан, Крым, Крыма — в Турцию, судьба сложилась более-менее хорошо. Тем, кто остался в России, пришлось тяжело, многие из них были репрессированы. В 20-30 годы началось политическое жонглирование нациями, народами, в информационном поле все меньше звучат слова «мусульмане», «интересы мусульман», — только от имени духовенства, которое сильно поредело. Все чаще новые инициативы идентифицировались с новой национальной политикой: татары, татарская республика, башкиры, башкирская республика, и так далее. На практике идеи этих девушек, идеи просвещения разошлись по всей стране, а на уровне политической борьбы все закончилось в октябре, но некоторые из них, например, Мухлиса Буби, Абруй Сайфи, Амина Мухетдинова, Хадича Таначева занялись активной общественной и политической деятельностью, но в 30-е годы все они были репрессированы: например, Абруй Сайфи становится активным членом Мусульманского социалистического комитета, ведет борьбу за права женщин, пишет первую книгу-исследование о татарском женском движении «Татар хатын-кызлары азатлык юлында» [Татарские женщины на пути к свободе], в 1926 году инициирует выпуск журнала «Азат хатын». В 1937 году их с супругом обвиняют в троцкистской контрреволюционной деятельности, и 8 лет Абруй Сайфи проводит в трудовых лагерях.

Информацию об участницах съезда собирали по крупицам, из источников на

ДБВ: Вы говорили о том, что в начале двадцатого века за редкими исключениями быть татарином значило быть мусульманином. На каких пересечениях формируется современная татарская идентичность?

ИН: В прошлом году разгорелся скандал: широко обсуждалось высказывание одного публичного лица о том, что татарскими писателями мы можем считать не только тех, кто пишет на татарском языке, но и тех, кто пишет на русском языке, но ощущает себя татарином/татаркой. Часть сообщества болезненно отреагировала на эту мысль. Хотя в Казани нет такого, что существует некий анклав с татарской интеллигенцией, у нас смешанная публика, и чаще мероприятия проводятся на русском языке именно для того, чтобы большее количество людей могло познакомиться с темой. Российское мусульманское сообщество также преимущественно русскоязычное.

По моим наблюдениям, религиозность у татар сопоставима с религиозностью русских. И сказать, что татарские женщины держат руку на пульсе мусульманской феминисткой мысли, нельзя. Я таких знаю единицы, и в основном они мои ровесницы — активные, современные татарки. Из тех, кто читает намаз, не все носят платок, потому что так они себя ощущают комфортнее. Для нас очень важно донести мысль о том, что ислам не является антонимом феминизма, а совсем напротив, как мы видим на примере татарского женского движения, он однажды уже сыграл важную роль в национальном женском освобождении.