Театральная труппа Ueinzz: космополитическая отсрочка

Впервые эссе бразильского шизоаналитика Питера Пэла Пелбарта было опубликовано в журнале Лаканалия #26 Тело без органов.

I

Мы — театральная труппа Ueinzz, основанная в

Первый пример: мы собирались выступать с «Дедалом» [Dædalus] на крупном бразильском театральном фестивале. Исполнительский состав вот-вот должен был выйти на сцену. Каждый актер готовился исторгнуть боевой клич, с которого начинается пьеса на греческом, о содержании которой, дословно цитируя лестную рецензию критика одного сан-паульского издания, зритель «ни в зуб ногой». Я напряженно жду; прокручиваю в голове слова, которые мы должны обрушить друг на друга в угрожающих тонах и лихорадочной спешке. Я сканирую аудиторию взглядом и замечаю нашего рассказчика Коллаззи, стоящего в паре метров от микрофона, — он выглядит растерянным. Я подхожу к нему, и он сообщает мне о потере своего экземпляра сценария. Засунув руку в карман его брюк, я нахожу скрученные в рулон бумаги. Актер впивается глазами в сценарий, который я держу прямо перед его лицом. Кажется, он его не узнает. Он снимает и надевает свои очки. Шепчет, что в этот раз не сможет принимать участие в пьесе, — ведь это ночь его смерти. Мы обмениваемся парой слов, и через несколько минут я с облегчением вижу его у микрофона. Но его голос, обыкновенно дрожащий и волнующий, сейчас звучит невнятно и утомленно. В середине сцены, в которой он играет Харона, Коллаззи внезапно пересекает рампу и направляется прямо к выходу из театра. Я нахожу его сидящим на улице, мертвенно неподвижного и сквозь одышку просящего вызвать ему скорую, ведь его время пришло. Я опускаюсь перед ним на колени, и он говорит: «Я погружаюсь в трясину». Ситуация улучшается, когда после переговоров он соглашается заменить скорую на чизбургер из Макдональдса. Я слышу заключительные аплодисменты, доносящиеся из театра, и публика начинает выходить из маленького выхода, подле которого сидим мы. Выходя, они видят Аида, короля подземного мира (моего персонажа), стоящего на коленях у ног живого мертвеца Харона. Этим мы вызываем уважение каждого проходящего зрителя. Им кажется, что эта интимная сцена — часть выступления. Все происходит на лезвии бритвы. На нем мы выступаем, на нем не умираем. Действие, бездействие, отсутствие действия.

Давайте вернемся на пару лет назад. Это первая репетиция труппы в дневной больнице «Дом», месте, где наша группа была основана. Во время театрального упражнения на разные способы коммуникации между людьми, всех членов группы спрашивают, на каких языках, помимо португальского, они говорят. Один пациент, который не говорит никогда и вместо этого издает носом звуки в качестве нестройной мантры, мгновенно, с непривычной для себя уверенностью отвечает: «На немецком!». Все удивлены, потому что этого никто не знал. А какое слово ты знаешь по-немецки? «Ueinzz». А что значит Ueinzz по-немецки? «Ueinzz». Все смеются — это язык, обозначающий сам себя, складывающийся внутри себя, эзотерический, загадочный, глоссолалический язык. Вдохновленные материалом, собранным на репетициях, режиссеры предложили сценарий: группа кочевников, потерявшаяся в пустыне, ищет сверкающую башню и встречает на своем пути препятствия, организмы и штормы. Когда они натыкаются на оракула, тот должен указать на наиболее верный для паломников путь — на своем пророческом языке. Как только завершается описание пьесы, выбирают актера на роль оракула — им будет немецкоговорящий. Когда его спрашивают, где находится Вавилонская башня, он должен ответить: «Ueinzz». Пациент быстро вписывается в роль, и все сходится: его черные волосы и усы; маленькое крепкое тело турецкого Будды; его движения, надменные и шизоидные одновременно; его наружность, неуловимая и сосредоточенная, как у

Наша предпоследняя постановка была вдохновлена Бэтменом и Итало Кальвино. «Готэм-СП» (Сан-Паулу), так мы ее назвали, невидимый или мифический город, позаимствованный из комиксов, с киноэкранов, и из самого навязчивого бреда одного из наших актеров. Каждую ночь в

Я предлагаю совершить теоретический прыжок, который, по моему мнению, связывает все эпизоды воедино. На кону в этом театральном, паратеатральном и перформативном методе — сингулярная, безрассудная субъективность актеров — и это все. Все, что ставится или играется, — способ восприятия, чувствования, манера одеваться, позиционировать себя, двигаться, говорить, задавать вопросы, предлагать, изымать себя

Я не могу перестать думать, что именно жизнь на сцене, «жизнь на лезвии бритвы» создает особенности этого опыта. Некоторые из зрителей воспринимают себя как живых мертвецов, покуда настоящая жизнь происходит на сцене. И в самом деле, в условиях общества контроля (биовласти), методы витального сопротивления неисповедимы. И вот один из них буквально помещает жизнь на сцену. Это не голая, жесткая жизнь, которая, как говорит Агамбен, сведена властью к выживанию. Это жизнь в состоянии вариативности: «незначительные» способы существования заполняют первостепенные, на сцене или за ее пределами приобретая сценическую или перформативную видимость даже на краю смерти или взрыва, заикания или ворчания, коллективной галлюцинации или предельного опыта. В рамках ограниченных параметров театр становится своего рода девайсом — среди прочих других — для сомневающихся и всегда нерешительных, неокончательных, и экспериментом без гарантий для трансформации власти над жизнью в силу для жизни.

II

Позвольте мне рассмотреть это в более широком, актуальном, биополитическом контексте. C одной стороны, жизнь подвергается нападкам власти. С другой стороны, власть проникла во все сферы существования, мобилизовав их, а затем отправив работать. Не только гены, тело, аффекты, психизм, но и ум, воображение, способность к творчеству осквернены, поражены и колонизированы, если не экспроприированы, властью напрямую. Многочисленные механизмы, посредством которых власть осуществляется, анонимны, разрозненны, гибки и ризоматичны. Сама власть приобрела черты постмодерна, став волнообразной, а-центрированной, зонтичной и молекулярной. Таким образом, она прямо воздействует на наши способы восприятия, чувствования, любви, мышления и даже творчества. Если до того мы все еще воображали, что были пространства, свободные от прямого вмешательства власти (такие как тело, бессознательное, субъективность), и обманывались иллюзией сохранения в них некой независимости, то сегодня жизнь полностью поглощена механизмами, модулирующими наше существование. Потому ни секс, ни язык, ни коммуникация, ни онейрическая жизнь — ни даже вера — не сохраняют дистанции по отношению к механизмам контроля и наблюдения. В двух словах: власть не насажена извне или сверху, но действует изнутри, управляя нашей социальной витальностью с головы до пят. Мы больше не боремся с трансцендентной или даже репрессивной властью: речь идет о неотъемлемой производственной власти. Биовласть стремится не приостановить жизнь, а захватить над ней контроль, активизировать, выжать из нее все возможное. Здесь и обнаруживается предельная сложность сопротивления: мы едва знаем, где находится власть, где — мы, что она нам диктует, что мы от нее хотим; не

Но когда оказывается, что «над всем господствуют», как поется в бразильской фанк-песне, в конце строки появляется возможность разворота: то, что выступало в качестве подчиненного, подведомственного и подавленного — «жизнь», — обнаруживает в процессе экспроприации свою неукротимую силу, какой бы беспорядочной она ни была. К примеру, капитал сегодня нуждается не в мускулах и дисциплине, а в изобретательности, воображении, креативности, — в том, что некоторые теоретики [2] именуют «творческой силой». Но пресловутая «творческая сила», которую присваивает и заставляет работать на себя капитализм, не происходит из капитализма и прекрасно может обойтись без него. Подлинный источник богатства — ум, креативность, человеческая привязанность [affection] — принадлежит всем и каждому, а вовсе не капиталу, государству, науке, медиа или институциям. То, что виделось полностью поглощенным капиталом и сведенным к чисто пассивной роли, — жизнь, интеллект, привязанность, общительность — подобно неистощимому резервуару смыслов, источнику форм существования, зародышу направлений, выводящему за пределы командные структуры и расчеты существующей власти, формирующие, в конечном счете, суть нашей субъективности.

Имеет смысл рассмотреть два основных пути — биовласть (biopouvoir, или власть, идущую сверху) и биосилу (biopuissance, или силу, идущую от народа) — в качестве ленты Мебиуса. Потому, если сегодня капитал и прилагающиеся к нему государственные аппараты проникли в жизнь в небывалом ранее масштабе, высасывая творческие соки, верно и обратное: сама жизнь, возрождаясь, дает сдачи. И если способы видеть, чувствовать, мыслить, воспринимать, пребывать, одеваться, позиционировать себя, — какими бы сингулярными они ни являлись, — становятся объектами капиталовложения и молекулярного контроля, то они также и источник ценности; они сами могут превратиться в вектор валоризации для других, или самовалоризации, или девиации. Так, если группа заключенных сочиняет и записывает свою собственную музыку, то показывают и продают они не только музыку или трудные жизненные истории, но и свою стилистику, отвращение, едкий сарказм, манеру одеваться, «жизнь» в тюрьме, жестикуляцию, протесты, — короче говоря, свои жизни. Их единственным капиталом является жизнь, и в чрезвычайных условиях выживания и сопротивления это то, что они капитализируют, самовалоризируют и из чего производят стоимость. Если ясно, что капитал все более присваивает субъективность и формы жизни, то субъективность — биополитический капитал, из которого все извлекают всё большую выгоду, будь они так называемыми маргиналами, лунатиками, заключенными или коренными народами — кем угодно с сингулярным образом жизни, им принадлежащим или ими изобретаемым. Политические последствия этого еще не определены.

Биовласть и новые механизмы управления делают индивидуальные и коллективные жизни объектами доминирования, подсчета, манипуляции, вторжения — если не фетишизации или эстетизации. Сопровождается данный процесс капитализацией. Наша эпоха вращается вокруг этой патологии: подготовленных для рынка способов существования. Часть работы заключается в диагностике болезни и отслеживании ее происхождения, ответвлений и последствий. Среди прочего, это выражается в ежедневном отрицании «незначительных» способов существования, которые не только более хрупкие, неустойчивые и уязвимые (бедные, сумасшедшие, аутистичные), но и более сомневающиеся, диссидентские и порой более «традиционные» (коренные народы), нежели остальные; которые, напротив, все еще рождаются, пробуют, экспериментируют (то, что только еще должно быть открыто, изобретено). Сегодня идет война между различными способами существования или формами жизни. Возможно, именно это привело некоторых философов к длительному обращению к атипичным моделям существования, даже если они принадлежат прошлому: францисканцы у Агамбена, циники у Фуко, шизики у

На основании наблюдений возникают вопросы:

— Что такое форма жизни или способ существования?

— Как сделать видимым многообразие форм жизни и способов существования? Предполагая, что способ существования содержит «мир» со своей «длительностью» и сингулярной «субъективностью», что это значит, в конкретной терминологии, для разных «миров», расходящихся «субъективностей», отличных друг от друга «длительностей» — сосуществовать и сталкиваться?

— Какого рода плюрализм и перспективизм требуются или навязываются такой постановкой проблемы? Какие процессы субъективации и десубъективации создаются посредством подобных разногласий?

— Как сингулярные темпоральности обнаруживают себя через такие эстетические аппараты, как Ueinzz?

— Какие границы передвигает подобный аппарат, помимо уже установленных границ, таких как границ между сумасшествием/здравомыслием, индивидуальным/общим, субъективным/теaтральным, искусством/жизнью? Не нужно ли нам переосмыслить пары: построение/разворачивание, сила/хрупкость, истощение/создание, невозможность/изобретение, время/становление?

— Как небольшой опыт, которым является Ueinzz, переступает через свой расчерченный контур и устанавливает связи с другими теоретическими, микро- и макрополитическими опытами, и каков его вклад в картографию современной чувствительности и ее мутаций?

III

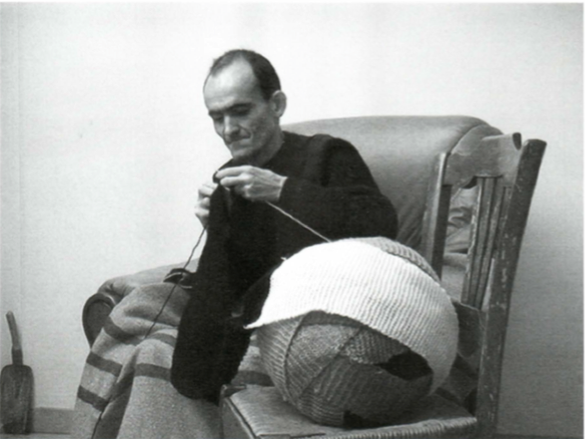

Многие из этих вопросов дали о себе знать, когда какое-то время назад я открыл для себя работу Фернана Делиньи, неклассифицируемого чародея, многие годы вовлеченного в смелое экспериментирование с аутистическим субъектом на границах институций. Делиньи двигался в противоположном направлении от практик, преобладающих в конце шестидесятых, будь они психиатрическими или психоаналитическими, педагогическими или просто-напросто институциональными. После непродолжительного периода в клинике Ла Борд во Франции, где он познакомился с Гваттари, его недовольство методами лечения росло, вопреки нововведениям институциональной психотерапии, которая лечила институцию, перед тем как лечить пациентов. Делиньи ушел, усыновил аутистического ребенка, окрестил его Янмари и переехал в Севеннский регион. Там он берется за создание уникальной модели коммунального сожительства с

Аутистический субъект конституируется пустотами в языке, и причины его/ее нехватки разные ветви психиатрии и психоанализа объясняют по-своему; как ни странно, ничто из вышеперечисленного Делиньи не интересует. Для него единственная проблема — как уйти от языка, который убивает. Говоря «этот мальчик», мы уже производим идентичность. Как можно существовать, не навязывая «он», «субъект», «его» и весь ряд слов, применяемых к людям? Делиньи уверен, что в разрыве субъекта мы находимся перед индивидом. Тем не менее, в империи языка мы всегда вынуждены выражаться с помощью упорядоченных слов и использовать знаки. Тем самым создается «изнанка» круга коммуникации, сигналов, знаков и языка. Делиньи утверждает, что аутистический субъект не находится внутри этого круга, и вопрос заключается не в том, чтобы осуществить для него/нее эту пристежку. Можно сказать, что Делиньи предубежден против языка как носителя значения, завершенности, проекта, результата. Аутизм, располагающийся на противоположном конце языка, позволяет избежать завершенности, тирании. Сила этой идеи велика: искусство ни для чего не предназначено, а политика занимается проектами; также и здесь искусство поместило бы себя на уровень «ни для чего». Под вопросом для Делиньи всегда не «целое» [Whole], а то, что находится за его пределами. Власть хочет «целого», раздражается, составляет описи существующего и наличествующего, описи «да» и «нет», тогда как Делиньи движется в сторону неуловимого, непокорного в среде, которая признает лишь существование.

После стольких лет опыта в театральной труппе Ueinzz степень моей очарованности всем этим неудивительна. Как бы там ни было, некоторые из этих следов наличествовали и у нас, несмотря на то, что шизофренический мир сильно отличается от аутистического, начиная с присутствия в нем языка, хотя языка и сверженного, потерпевшего крушение, расшифрованного. Но для нас также было важным, что язык не являлся упорядоченными словами, что мы не вносим свой вклад в слепую производительность, капитализацию существования и что мы остаемся на уровне «попытки», плота, открытой конструкции, впуская непреднамеренное, вторжения, жесты, следуя за блуждающими (произвольными) линиями. Мы даже можем вынести временную завершенность, — собрать воедино и сыграть театральную постановку — но это не должно ничего предопределять. Вся сложность в том, чтобы быть готовым к

Как отмечает директор клиники Ла Борд Жан Ури — в согласии с Гваттари, — чтобы что-то произошло, ничего не «должно» происходить, — ведь именно тогда, когда что-то должно произойти, мельчайшие, неуловимые события оказываются под угрозой прерывания. Что в итоге важно? То, что можно увидеть? То, что произведено? Но что происходит в промежутках? Что находится в состоянии почти-существования? Что ускользает? Что остается живым в состоянии изнеможения? Как классифицировать нашу труппу, которая необязательно создает театральные постановки, необязательно дает представления, необязательно находит в них себя?

Несколько лет назад нас пригласили участвовать в совместном проекте художественно-политического коллектива mollecular.org из Финляндии и французской группы Presque ruines. Проект состоял в пересечении Атлантики на круизном лайнере из Лиссабона в Сантус; предполагалось, что мы придумаем и поставим пьесу по мотивам «Америки» Кафки и снимем фильм. Роскошный лайнер, задуманный для бесконечного потребления, непрерывного развлечения и непрекращающегося празднования, не оставляющего места ни для чего: ментальное, психическое, физическое насыщение, ищущая удовольствия семиотическая бомбардировка, где ничего — вообще ничего — не могло «случиться». Не представлялось возможным создать свое пространство, обособиться от исступленного круизного ритма, чтобы собрать воедино пьесу в нескончаемой череде программ и неисчерпаемых предложений.

В

В пути многое потерялось: чувства, иерархии, проекты, определенность, безопасность — и наш режиссер. Возможно, такой путь — лучшее пространство для мыслей. Не мыслей об «объекте», а возможности спросить самого себя: для чего необходима такая группа как эта, экспериментирующая с

Я не могу удержаться от личного высказывания. Оно связано со старой привычкой, своего рода секретом, почти непозволительным удовольствием: приехать на репетицию, лечь на пол, закрыть глаза и как будто раствориться. Как если бы я мог покинуть свое тело и персонажей, которые порой приклеиваются к моей коже (преподаватель, автор, философ, координатор), дезертировав из режима просьб, обязательств, общения, взаимодействий и действий. Быть никем, ни одним, быть ни для чего, не быть, почти быть, уйти, отдохнуть от себя, самоустраниться, зависнуть как бестелесный поток. У

Вероятно, то, о чем я говорил, от права на смерть и разъединение до обязательства подсчета всего и вся, напоминает последние изыскания Маурицио Лаззарато о демобилизации. Мы знакомы с политической мобилизацией, со всеми ее непременными ритуалами: боевой готовностью, связями, доступностью, активизмом и повиновением. Со времен «Тотальной мобилизации» Юнгера, написанной еще в 1930-е, где он заявил о новом состоянии мира, в котором все человеческие и природные ресурсы находятся в состоянии постоянной мобилизации, независимо от того, идет ли речь о капитализме, коммунизме (и впоследствии нацизме), о военных или о производственных целях, голоса меньшинств умоляют о паузе, приостановке, заминке, перерыве в движении слепого поезда бесконечного прогресса. С этим согласны и Вальтер Беньямин, и Поль Вирильо, и Эдуарду Вивейруш де Кастру. Начиная с настойчивого требования Лаззарато провозгласить наряду с политической мобилизацией цивилизационную демобилизацию, замедление или хотя бы изменение в качестве движения, как сформулировал это Брайан Массуми, чтобы политическая мобилизация не равнялась уровню наложенных господствующим режимом задержаний и вампиризму по отношению к доступным энергиям. Как мне кажется, Делиньи действовал целиком в этом регистре в своем отрицании желания вписать, социализировать, развлечь, ответить взаимностью, вылечить и сделать продуктивными аутистических субъектов, за которыми он присматривал. Его отказ не означает политической отставки. Делиньи был давнишним членом коммунистической партии. Он был радикально критичен по отношению к ограждающим институциям, с которыми он имел дело во время войны, и, говоря шире, к цивилизации, производящей войну, ограждения и человека, допускающего это. Для Делиньи цивилизация постоянно заставляет нас выступать против всего, за что ратует он: против бесполезного и незавершенного. Вспоминается фраза режиссера Штрауба: «Настоящее, украденное у нас под знаменем прогресса, неизменно проходит. Мы обчищаем человеческие чувства так же, как обчищаем планету, и цена, запрошенная у людей за прогресс или приемлемую жизнь, высока и неоправданна». Отсюда — любопытная концепция о том, как для него выстраивается политический фильм: «Военный фильм держит людей в готовности. Сама эта готовность — результат системы, изобретшей газовые камеры».

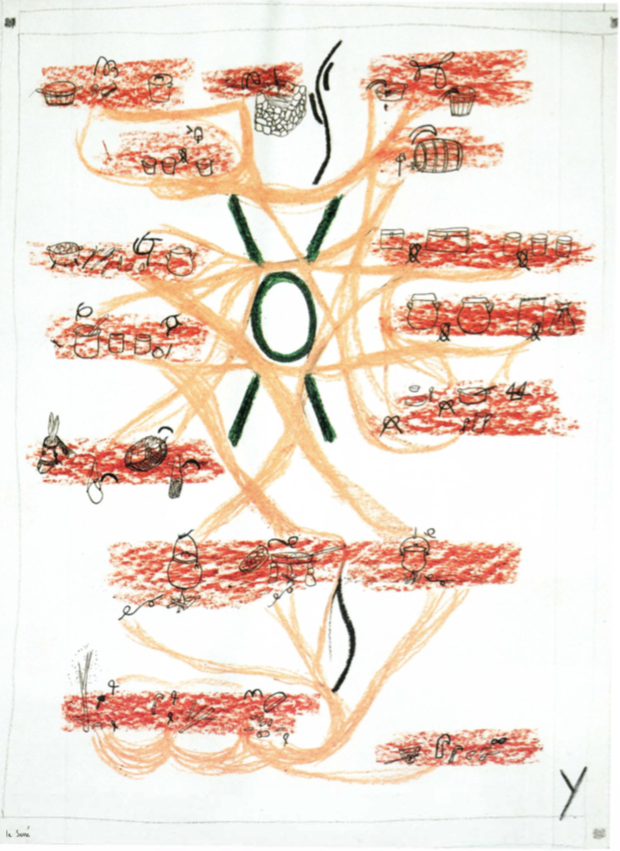

Необходимо другое измерение времени, не навязанное готовностью. Чтобы произошло нечто иное, нежели чистая реализация ранее установленной завершенности — неважно, зловещей или прогрессивной. Отклонения, ошибки, блуждания необходимы и нуждаются в условиях своего проявления. На картах, которые Делиньи предлагал рисовать в конце каждого дня, были традиционные линии (ежедневные маршруты) и блуждающие линии (когда случалось что-то непреднамеренное, новые жесты, такие как прогулка к источнику, остановка у определенной точки). Ничто не насаждалось и не навязывалось: сопровождать, а не вести.

После вышеописанного круиза в отсутствие нашего режиссера мы чувствовали себя сбитыми с толку и отстраненными. Пребывая где-то между чувством покинутости и облегчения, мы спрыгнули с лайнера на плот. От проекта к попытке. От монократического руководства к устойчивой анархии. Идея была не в смене режиссера, заполнении пустоты и собирании фрагментов воедино, а в том, чтобы научиться управляться с новообразованным хаосом, в котором самые разрозненные голоса встречались с ворчанием о необходимости нового дирижера. В гуще идей для скандальных постановок кто-то спросил, не распадется ли группа. Кораблекрушение материализовалось в следующей пьесе, в которой корабль швыряет в бушующем море, а все люди сброшены в воду. Но в следующем эпизоде все просыпаются в телах овец и беспомощно блеют. Пролог дает представление об идее пьесы, первой, поставленной без режиссера, а точнее, в которой все мы — режиссеры:

Хаос. Стадо хаотично перемещается. Овцы больны, измождены, некоторые падают в обморок во время пути, им необходимо немало времени, чтобы нагнать остальных. Они пришли издалека, проделав длинный путь из моря, от кораблекрушения, с плота Медузы, из незапамятных времен. Они старше всего существующего. Они есть будущее. Некоторые вертятся вокруг своей оси, потерянные, ненайденные. Они не могут двигаться и начинают тонуть. Где пастух, где пастушка? Они продолжают идти бесцельно, шумно, бездыханно. Среди них — зловещая предсказательница Кассандра и слепой мужчина. Они продвигаются, сея чуму, сложное и пагубное будущее. Одни овцы теряются по пути. Другие плачут по легкому будущему, караибо-тупи-тупинабскому [4] гостеприимству. Тупи или нет? [Tupi or not tupi?] Другие присягают королю, он им необходим, но сам король тираничен, деспотичен, беспринципен, кровожаден и смешон. Да здравствует король! Долой короля! Да здравствует караибская революция! Король слеп, он ни зги не видит, ни людей, ни себя, он не ведает о крови, которая льется впустую. Неразбериха из языков, линий, революций, слепоты… Хаос. Кассандра предрекает мрачное и безнадежное будущее. Слава богу, вмешивается добрый ангел, который исполняет желания, меняет будущее, открывает двери и приносит радость в мир. Она повторяет снова и снова: catiti, catiti… Пастушка принимает обернутый оранжевой лентой букет цветов от своего возлюбленного. Добрый ангел делает буквально все, чтобы пастушка была счастлива в любви. Поэт едва слышно напевает про

Хотя потерпевшие кораблекрушение превратились в овец, ищущих пастуха, лидера, короля (режиссера?), в конечном счете они искали нечто другое: мысль. Мысли вместо главаря. Среди прочего, эта пьеса драматизировала нашу скорбь по режиссеру, вдобавок к скорби по самой идее иметь режиссера. Делез и Гваттари вывели формулу для описания этой новой логики: n-1. N представляет любое множество (например, актеров), а 1 — инстанция, перекодирующая множество посредством помещения себя в его центр (режиссер…). Но то же самое применимо ко всему: с одной стороны, есть люди (множество), с другой — представители захвата и централизации (поп, президент, лидер, доктрина, упорядочивающее слово, Бог, Эдип, Капитал, Означающее, Прогресс). Единица, превосходящая множество, вычитается, возвращая его к горизонтальному, имманентному измерению. Название издательства, одним из основателей которого я являюсь — n-1 publications — инспирировано фразой из «Тысячи плато»: «На самом деле мало сказать: Да здравствует множественное! Хотя даже такое восклицание довольно трудно выдавить. <…> Множественное нужно создать … всегда n-1… Вычитать единственное из множества, которое надо конституировать; писать n-1» [5]. Не случайно редакторский и театральный пути пересеклись.

Не стану отрицать, что двадцать лет назад, в начале этого театрального приключения, я считал себя «координатором» (номером один наряду с режиссером) и активно проявлял свое присутствие. В последние годы я начал отходить от этой функции — ну или она начала отходить от меня. Сейчас она свободно циркулирует, распыляется, попросту самовыхолащивается в пользу более мобильной и беспутной организации. Операция n-1 относится к своего рода десубъективации, в которой мы срываем маски идентичностей, определявших нас. Возможно, это условие новой коллективной организации, менее центрированной на субъекте, на я, на интерсубъективности и более открытой к связям другого порядка. Неслучайно один из самых сильных моментов пьесы «Набережная овец» (позднее переименованной в «Овечий хаос») — рождение гигантского пучка красной пряжи, понемногу связывающего всех в запутанный клубок, напоминающий работы Лигии Кларк: мобильный и ризоматичный, сформированный нитями, телами и движениями, — подобно коллективному телу, рожденному из мысли.

IV

После нескольких выступлений с «Набережной овец» мы вновь оказались в подвешенном состоянии. Мы не знали, что могло появиться, если вообще могло. Перебирались идеи, какие-то реплики, проходили утомительные и порой скучные рабочие лаборатории. В это время к нам пришел Родриго. Обычно на шее у него висела маленькая записная книжка, и, вероятно, он написал немало книг (сейчас он пишет вещицу под названием «Говорить или слушать, вот в чем вопрос»). Воодушевленный идеей стать актером в «настоящем» спектакле, он изъявил желание написать историю Адама и Евы. Намного позднее Родриго принес шлем в проводах и электродах — для «соединения со звездами». У него дома их масса, и каждый своего цвета и стиля. В любом случае, это был период застоя, все казалось неясным, и наши репетиции не вели ни к чему определенному. Коллаззи, наш рассказчик и один из старейших актеров, притащил тележку, достигавшую неба на пути к звездам. Мы сымпровизировали межпространственное путешествие в туннеле времени; Коллаззи сделал набросок научно-фантастического рассказа в библейских декорациях [6].

В 2013 году появилась возможность представить проект в культурной институции. Впервые за много лет нам выпал шанс получить постоянное финансирование. Оно позволяло актерам получать зарплату целый год. Мы думали над созданием проекта, вдохновленного Делиньи. В свой предыдущий визит во Францию я посетил архив L’Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) [7], расположенный в Арденском аббатстве, где я исследовал переписку между Делиньи и Гваттари. Я нашел пятьдесят семь писем от Делиньи и только одно — от Гваттари (другие находятся не в архиве). Я был очень удивлен, найдя набросок театральной постановки или фильма, который Делиньи планировал реализовать. В то время у Гваттари был дом в Гурга, двери которого были открыты для любого рода коллективных инициатив и проектов. Сценарий Делиньи описывал ситуацию, в которой актеров больше, чем мест в труппе. Костюмов в таком случае на всех не хватило бы. Актеры были разделенны на две группы, Гуров и Гассов[8]. Гуры играли способных влезть в шкуру персонажа, а Гассы были «теми, кто не способен ни на что: ни (стать) персонажем, ни полицейским, ни вором, ни священником, ни заключенным… ни мужчинами, ни женщинами: страдающие души, индивиды, не влезшие в шкуру субъекта, бесцельно блуждающие, никчемные, хуже, чем ничто, хуже шайки разбойников». Таким образом, пока Гуры репетируют, Гассы блуждают, безучастно и недовольно. Но те, кто играют Гуров, становятся в

Идея того, что людей больше, чем ролей, показалась мне пугающе сильной и простой. Не это ли мы наблюдаем повсеместно, будь то распределение богатств, работы или природных ресурсов в городе или в мире? Часть населения — разменная монета; она бесполезна даже для обслуживания и в чрезвычайных ситуациях будет истреблена. Когда Лаззарато пишет, что художественный акт высказывания оказывает сопротивление, покуда он трансверсален — то есть находится между молекулярным действием разрыва и соединением в конкретных макрополитических сферах, — мы можем лишь согласиться с ним и разместить себя в этой перспективе, где микро- и макроуровень резонируют. Как в ином контексте ставит вопрос Гваттари: «Кто знает, не отвергнет ли революция, которая нас ожидает, принципы, сформулированные Лотреамоном, Кафкой или Джойсом?». Мы бы добавили: сформулированные пьесой Делиньи, безумцами, глупцами, шизоидами и аутистами или даже многочисленными девайсами, способными дать им голос.

Итак, мы пообещали сделать проект, вдохновленный Делиньи. Мы присовокупили к нему мероприятие, в котором редактор Делиньи Сандра Альварес де Толедо показывала его собственные фильмы или фильмы о нем, выставку с несколькими картами, созданными его соратниками за годы работы, а также публикацию одной из его книг (The Arachnean, издательство n-1) — в общем, организовали своего рода Делиньи-оккупацию. В конце концов проект был одобрен.

Но как можно было ожидать, что эта группа, с ее изобретательностью, способностью к импровизации и искаженной апроприации, подчинится сценарию без полной его трансформации? Когда идея о Гурах и Гассах была привнесена в труппу, вернулись Адам и Ева и звездная связь. Шаг за шагом то, что получилось, стало ни больше ни меньше, как Историей Мира, от Большого взрыва до Разрушения человечества, планеты Земля и самой Вселенной (в это же время вышла книга Вивейруша де Кастру и Деборы Дановски «Грядет ли мир?» (Há mundo por vir?), вынесшая приговор нашей ориентированной на прогресс цивилизации, которая стремится к бесконечной аккумуляции и истощению природных ресурсов, кладя конец условиям жизни на планете). Среди подобных тематических экспансий на репетициях возникло несколько новых планет, как если бы актеры предъявили контраргумент сценарию Делиньи: да, в этом мире ролей на всех не хватает, но зачем отвергать возможность существования других миров, в которых роль есть у каждого? Даже в нашем мире все может быть умножено. Да, есть Адам и Ева, но не один Адам и одна Ева, а множество Адамов и Ев. Бинарность гендера была сломлена, когда Адам превратился в Еву — и наоборот.

Изначально синопсис пьесы гласил: «В мире недостаточно места для всех. Одни живут в трущобах, в простенках, другие выброшены в море. Маленькая группа решает отправиться на поиски других миров, возможностей и невесомости на борту судна. Утопия, бегство или надежда?».

Планеты были всех мастей. Одна из них была придумана Луисом, актером, повторявшем на протяжении всей пьесы слово «Клоноа» [Klonoa], позаимствованное из компьютерной игры. Ему предложили придерживаться линии, вытянутой вдоль яблок, которые разбросали Евы. На ней он превращался в планету Клоноа, вокруг которой должна была вращаться группа. В другом варианте актриса Онесс по ходу песни произносила энциклопедическую речь о происхождении звезд. Паула читала рассказ Кальвино, герой которого повторял: «Это не для объяснений». Они соединялись в сцене, где Онесс проводила своего рода мастер-класс о происхождении звезд. Вопросы, оставшиеся без ответа, она парировала фразой «это не для объяснений». Сцена была изменена, потому что Онесс чувствовала нападку в этой фразе, так как «у всего есть объяснение».

Родриго много говорил о чокнутой психологии — экстравагантных теориях уменьшения нейронов, энергии, циркулирующей по телу и т. д. Он решил изучать биомедицину. На одной из репетиций, после дискуссии с Паулой, доктором по профессии, он экспериментировал с ролью доктора/шамана. Так, одна из планет, которую исследуют пространственные путешественники из «Невесомости», изобиловала болезнью и агонией. Работа доктора/шамана и его ассистента заключалась в исследовании причины страдания (ответы варьировалась от «бесконечного головокружения» до «товарной лихорадки»), незамедлительной постановке экстравагантного диагноза («пространственница» или «бесконечнус») и водружении шлема с проводами и электродами, как это делают в шоковой терапии, на голову страдальца. Но на другой планете вместо шоковой терапии пациент получает шаманское лечение, основанное на контакте со светящимися камнями, жестами, магическими фразами из языков коренных народов. В одном из таких выступлений я был больным. Когда меня спросили, кто я, довольно внезапно я ответил: «Бог». — «А что у тебя за болезнь?» — «Я теряю свою силу». Они тщетно пытались вылечить меня. «Бог давно ушел», — заключили они.

В глубине души мы должны воспринимать все, что происходит на театральных подмостках, всерьез: в мире, где Бог умер и не способен гарантировать общность, даже если наш мир, по мнению Лейбница, — наилучший из миров, не можем ли мы населить множество миров? Не универсум, а плюриверсум, как предложил бы Делез.

Коллаззи, будучи уже немолодым, скончался в процессе подготовки пьесы. Он был нашим вдохновенным рассказчиком, годами жившим так, как будто бы он умирал ежедневно, и своим дрожащим голосом он привносил непостижимый трепет в наши миры. Мне доверили прочитать пролог пьесы вместо него:

В начале был Хаос, Тоху Вабоху. Земля была безвидна и пуста. Тьма над бездною, и дух Божий носился над водою. Только искры пересекали тьму — светящиеся лучи, взрывы снаружи, взрывы внутри, пропасти, разливающаяся повсюду вода… И сказал Бог: да будет свет. И стал свет; и сказал Бог: да будет небесный свод посреди воды, и да отделяет он воду от воды. И стало так; и сказал Бог, да будет суша, и стала суша; и сказал Бог, да будут рыбы морские, звери земные и птицы небесные; и сказал Бог, да сотворим Мы человека по образу и подобию Нашему. И сотворил Бог мужчину и женщину. И увидел Бог, что это хорошо. И поместил Господь мужчину и женщину в Рай, заповедовав не есть фруктов познания. Но съели Адам и Ева яблоко и вкусили трансгрессии и свободы. И открыли они наслаждение ослушания, сладость неповиновения, наготу и стыд, желание и величайшие грехи, убийство и святотатство, наказание и побег, ересь и восторг. И поняли они, что Земля была населена не только мужчинами и женщинами. На ней были Адамы-геи и

Как подытожила Эрика, более-менее стройный пролог создает для зрителя иллюзию связного повествования, предоставляя ему возможность наслаждаться действом, не беспокоясь о «понимании», потому что понимать там нечего. Тут и начинается настоящее театральное путешествие, где, освободившись от ясности, мы открываем другие сферы, режимы чувствования, множественные миры и времена.

V

Один из наших первых режиссеров, Ренато Коэн, писал:

«У актеров труппы есть редкий союзник, разрушающий представление в его самом искусственном обличии, — время. Время незаурядного актера опосредовано его диалогами, которые, в свою очередь, пронизаны подтекстом, что и является настоящим текстом. В диалоге ответ не приходит ни безотлагательно, ни рациональным путем; скорее, он проходит через другие умозрительные цепи. Промедление, театральная пауза побуждает аудиторию к совместному производству. Актер интуитивно движется между идентификацией Станиславского и брехтовским отчуждением. Он взволнован одобрением аудитории; его выступление — “бой быков” — зависит от степени сопереживания аудитории и его внутренних метаний».

Мы говорим не о фактическом времени представления, а о времени актера или перформера, который входит и выходит из роли, тем самым позволяя увидеть другие ипостаси своего выступления, о чем Коэн пишет:

«Живое действо располагается в узком проходе от представления до менее нарочитого выступления, в пространстве импровизации и спонтанности, которое разделяют термины “хэппенинг” и “перформанс”. Это тонкая грань, где жизнь и искусство сближаются. Там, где заканчивается представление, вымысел, освобождается место для непредсказуемого — и тем самым для живого, ведь жизнь — синоним непредсказуемости и риска» [9].

Я опишу эпизод, произошедший между мной и Гильерме. Уникальный актер, голос которого может варьироваться от тонкого до оглушительного в зависимости от момента, он частенько повторяет то, что было сказано ему, хотя и в передернутом, искаженном виде, преобразуя исходный смысл и коверкая язык. В холодную и дождливую ночь в

Я храню в своем сердце

Все места, которые я посетил

Въезд в Сингапур

Мальдивский хор

Макао в час ночи

Дар-эс-Салам, Кандагар, Кабул (мы переживали вторжение Соединенных Штатов

в Афганистан — в тот раз он отпускал

громогласный КАБУУУУУУУМ, словно пушечный выстрел)

Все города мира взрываются внутри меня.

Я объехал больше земель, чем те, кого я касался

Мои эксперименты превзошли пределы ощущений

В конце концов, лучший способ путешествовать — ощущать

Ощущать всеми способами

Ощущать избыточно

Жить со всех сторон

Быть всеми возможными путями одновременно

Я целую в губы всех проституток

Я совершил все преступления

Я был всеми аскетами

И всеми педерастами — всеми.

Я размножил себя, чтобы ощущать себя

Чтобы ощущать себя, мне было необходимо ощущать все остальное

Я храню великую усталость быть так многим.

Вскоре мы обсудили его маленькую собаку Лолиту, шумно и взбудораженно суетившуюся вокруг него. Я спросил у него, не устал ли он каждую ночь водить одно и то же такси, пересекая один и тот же темный город, повторяя один и тот же маршрут. Затем я цитирую выдержку о вечном возвращении из «Веселой науки» Ницше, адаптированную для пьесы:

«Что, если бы днем или ночью пробрался к тебе в такси, в твое уединеннейшее одиночество некий демон и прошептал бы тебе в ухо: “Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет заново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же последовательности, — также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, таксист с вечным таксометром…” — Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или бы ты ответил ему: “Давай, жизнь, я хочу этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?”» [10].

Он быстро выучил текст, привнеся в эту мою речь множество искажений. Песочные часы становились песочными весами, демон — мемом, и так далее. Было весело, то и дело раздавались раскаты смеха. Но однажды до того, как я успел спросить его, не устал ли он проживать одну и ту же жизнь, он спросил меня: «Ты не устал задавать один и тот же вопрос?». Вот так, метатеатральным порывом, он снес реплику о вечном возвращении. Мы больше не находимся в состоянии повторения, непрерывности и даже, возможно, времени, кроме контрвремени хэппенинга, которое одним порывом ускользает от времени и парит над нами в вечности единственного момента — подобно тому, как улыбка Чеширского кота Алисы пережила и самого кота, и Алису.

VI

Как мы знаем, сумасшествие часто ассоциируется с провалом ощущения времени. Образы этого провала довольно разнообразны. Психиатры говорят о сломанном и раскрошенном времени, распарывающем непрерывный поток, обычно составляющий глубину нашего человеческого существования. Другие настаивают на патологическом восприятии текучей и непрерывной массы времени, в котором отсутствуют «насечки», способные различать прошлое с настоящим, потому прошлое не проходит, будущее не приходит, а настоящее образует вечное ступание в хоррор времени, прожитого в качестве факта, а не

В «Дедале», одной из наших постановок, легендарный строитель Лабиринта — путешественник во времени. Несмотря на то что он находится в Атемпоральном Портале, где время незыблемо, он свободно гуляет по различным историческим периодам, — и здесь нет ни малейшего противоречия, по крайней мере с точки зрения «кибер-историографии». Когда он делится своей поэтической версией трансисторичности, рассказчик цитирует бразильского поэта Пауло Лемински: «Я — только остров, это ранит. Я бы хотел быть десятками тысяч, бесчисленными Нарциссами, ахейцами у стен Трои. Я, Аякс. Я, Агамемнон. Я, Одиссей. Я, Дедал…» Кто не знает Арто или Нижинского? «Я — Апис, я — египтянин, краснокожий индеец, негр, китаец, японец, чужестранец, неизвестный, я — морская птица и тот, кто пролетает над твердой землей, я — толстовское дерево с его корнями». Ни в одном из этих случаев, будь то сценарист, Лемински, Арто или Нижинский, речь не идет об идентификациях: скорее об интенсивном сдвиге, который, как пишут Делез и Гваттари, «блуждает взад и вперед по оси времени — по странам, расам, семьям». «Транспозиционный субъект» влачим туда-сюда сумасшествием [to-and-fro madness] и образует себя на расстоянии, им охваченным, привнося новые отношения между временем, субъективностью и эстетическим переживанием. Интенсивная разновидность исключительного диапазона, сосуществующая с распадом повествовательности и отверстиями во времени. Антониони, обстоятельно исследовавший провалы в темпоральности, в одном из интервью вспоминает: «Сегодня истории предстают такими, какие они есть, если потребуется, без конца и начала, без ключевых сцен, драматического поворота и катарсиса. Они могут быть созданы из лоскутов и фрагментов и быть такими же несбалансированными, как и наша жизнь». На практике кино произвело незабываемые образы этого дисбаланса, странствующих посреди разрозненной реальности персонажей, в мире неполноты, в отсутствии тотальности или отношений. Художник и режиссер Грэхэм Вейнбрен, в свою очередь, предложил свои версии «Человека-Волка» и «Крейцеровой сонаты» Толстого, которая возвращает к вышеупомянутой задаче. Сравнивая модели повествования «от фрейдовской до аристотелевской», Вейнбрен подчеркивает свою цель: освободиться от рамок ограниченного по времени и формату фильма, чтобы достичь мультилинейного, ризоматичного повествования, замешивая его различные направления. Центральный образ отсутствует. Образы приобретают смысл при скрещивании. Зритель руководствуется логикой открытого потока, с его неопределимой, разнообразной, турбулентной массой времени без эпилога. Кое-что из такого порядка также присутствует в наших шизосценических экспериментах, порой напоминающих бергсоновскую интерпретацию Длительности.

Длительность принадлежит качественному, интенсивному порядку «времени» — она не может быть постигнута извне или представлена линией, имеющей пространственную форму. Чтобы ухватить длительность, необходимо отдаться ей, отправиться в плавание, погрузившись в поток мира в его качественной множественности, — и даже в его бурные протоки. Кроме того, длительность отражает другую теорию памяти — не мертвого прошлого, движущегося от нас по мере продвижения по цепочке событий, выстроенных в линию, а виртуальности, с ее проблесковыми точками (соответствующими значимым событиям), сосуществующей с нами как виртуальный резервуар, колышущийся в нас и актуализирующийся в форме воспоминания. Можно подобрать и другой образ — время как поверхность: каждый раз, когда кто-то использует носовой платок, чтобы высморкаться, и затем кладет его в карман, платок по-своему мнется, и его дальние углы соприкасаются между собой, или наоборот, ранее близкие точки неумолимо отдаляются друг от друга. Как если бы время было огромной массой глины, перестраивающей расстояния между отмеченными точками с каждой новой формой. Занимательная топология, непрекращающаяся трансформация, которая вновь открывает и модифицирует отношения между поверхностью и ее проблесковыми точками; каждая перестановка привносит нечто новое, пластилиновая память всегда находится в состоянии переделки существующего и привходящего. Пластичная, корректируемая масса времени. В бергсоновском ключе память перестает быть внутренне присущей человеку способностью. Это человек населяет внутренности огромной Памяти, Мировой Памяти, исполинского инвертированного конуса: виртуальной множественности, в которой мы — лишь некоторая степень растяженности или противоречия.

VII

Вивейруш де Кастру и Дановски в вышеупомянутой книге «Грядет ли мир?» защищают политическую экологию задержки, сомнения и внимания. Акселерации и одержимости прогрессом они противопоставляют «космополитическую острочку», паузу и приостановку. В «Меланхолии» фон Триера немногие, осознающие, что произойдет, укрываются в шалаше из веток, который не спасет их от неизбежного: столкновения Земли со звездой из космоса. Посредством ритуала шок превращается в хэппенинг в строгом смысле слова. Вивейруш де Кастру и Дановски пишут:

«Шалаш в данном случае — единственная вещь, способная трансформировать неотвратимый эффект шока в хэппенинг, в трактовке концепции Делезом-Гваттари — “ускользающая от собственной актуализации часть того, что случается”. То, что в этом почти виртуальном шалаше случается, чтобы случиться, есть операция замедления, отсрочки…».

И далее:

«…коренное население американского континента — группы людей и

Нам не избежать своего собственного эха. Мы не коренные племена; мало кто — и мы в том числе — до приближения астероида, многих астероидов, которые уже столкнулись с нашим существованием: великого заточения, которое упоминал Фуко, евроцентризма, антропоцентризма, рационалистского и наукообразного гуманизма, из которого некоторые области психиатрии заимствовали худшее, — построил свои хрупкие шалаши из веток, где мы проводим наши маленькие ритуалы. Там мы спасаем неторопливость, воссоединяемся с безрассудством; оттуда измышляем возможности будущего. Мы не «новые люди». Тем не менее, в наших несвоевременных экспериментах раздаются отголоски многих других, от бездомных в мегаполисах до духа хапири у яномамо. Каждый — в своем сингулярном масштабе, пусть маленьком, времени, пусть сошедшем с рельс, хэппенигами, пусть крохотными, составляет незначительные способы существования. Кочевые и неопределенные, хрупкие перед лицом мировой экономики и сильные в поддержании этой хрупкости, составляющие тело из каждого голоса, на него воздействующего, каждого жеста, его достигающего, вылепленные из каждого разногласия.

Потому актуально небольшое самопредставление группы:

Ueinzz — театральная территория для тех, кто ощущает мир без точки опоры. Как у Кафки, она превращает тошноту на ровном месте в способ поэтической и политической трансмутации. В общем, это мастера искусства прорицания со способностями к импровизации и неологизмам: знатоки морских энциклопедий, несостоявшиеся акробаты, ловцы снов, актрисы-интерпретаторы. Там есть и изобретатели голубиного сленга, музыкальные инкогнито, пивные маэстро и рождающиеся существа. Сообщество тех, кто лишен сообщества, во имя сообщества грядущего.

Примечания:

[1] Крупная городская агломерация в Бразилии, штат Сеара. — Прим. пер.

[2] См. подробнее у Маурицио Лаззарато и Габриэля Тарда. — Прим.пер.

[3] Deligny Fernand. Ouevres. Sandra Alvares de Toledo (ed.). Paris, L’Arachnéen, 2007.

[4] Коренные народы Южной Америки — Прим.пер

[5] Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: Тысяча плато. М.: У-Фактория, Астрель, 2010. С. 11.

[6] Некоторые из нижеследующих событий были рассказаны мне Паулой Францискетти и другими, так как в тот период мне пришлось пропустить довольно много репетиций.

[7] Институт современных издательских архивов (фр.). — Прим. пер.

[8] Названия групп происходят от поделенного надвое топонима «Гурга» (фр. Gourgas) — по названию местности, в которой располагался дом Гваттари. — Прим. пер.

[9] Cohen Renato. Performance como linguagem. São Paulo, Perspectiva, 2002. P. 58. См. также: Goldstein Carvalhaes. Ana // Performance and Madness: accompaniment to the creative process of the Ueinzz Theatre Group.

[10] Ницше Ф. Веселая наука. Харьков.:Фолио. 2010. С. 342 (перевод части цитаты изменен — Прим. пер.)

[11] De Castro Viveiros, Danowski Déborah. Há mundo por vir? Florianópolis, Desterro, 2014. P. 158.

Перевод с английского Яны Михалиной

Перевод выполнен по следующему изданию: Pelbart, Peter Pál. Ueinzz Theater Company: Cosmopolitical Delay. 1. ed. Amsterdam: If I can ́t dance, 2016. v. 1. 64 p.