Интервью с философом

Поговорил с русским философом Андреем Макаровым: почему у него растет борода, почему он не ходит на митинги, чем русский человек отличается от француза, а грёбаный стыд отличается от испанского стыда, зачем он смотрит порно и слушает Фейса и Фараона, как он служил в армии и как отменил красные холодильники Кока-Колы, когда закончится постмодернизм и начнется метамодерн, куда он убегает от влюбленных студентов и студенток, можно ли давать лекцию без подготовки и жить без наркотиков и морализма, откуда он берет энергию, совместима ли поэзия с философией, должен ли философ отвечать за свои слова. И о многом другом поговорили.

Новая искренность. Текст (~15 минут) + видео внутри (>23 минут).

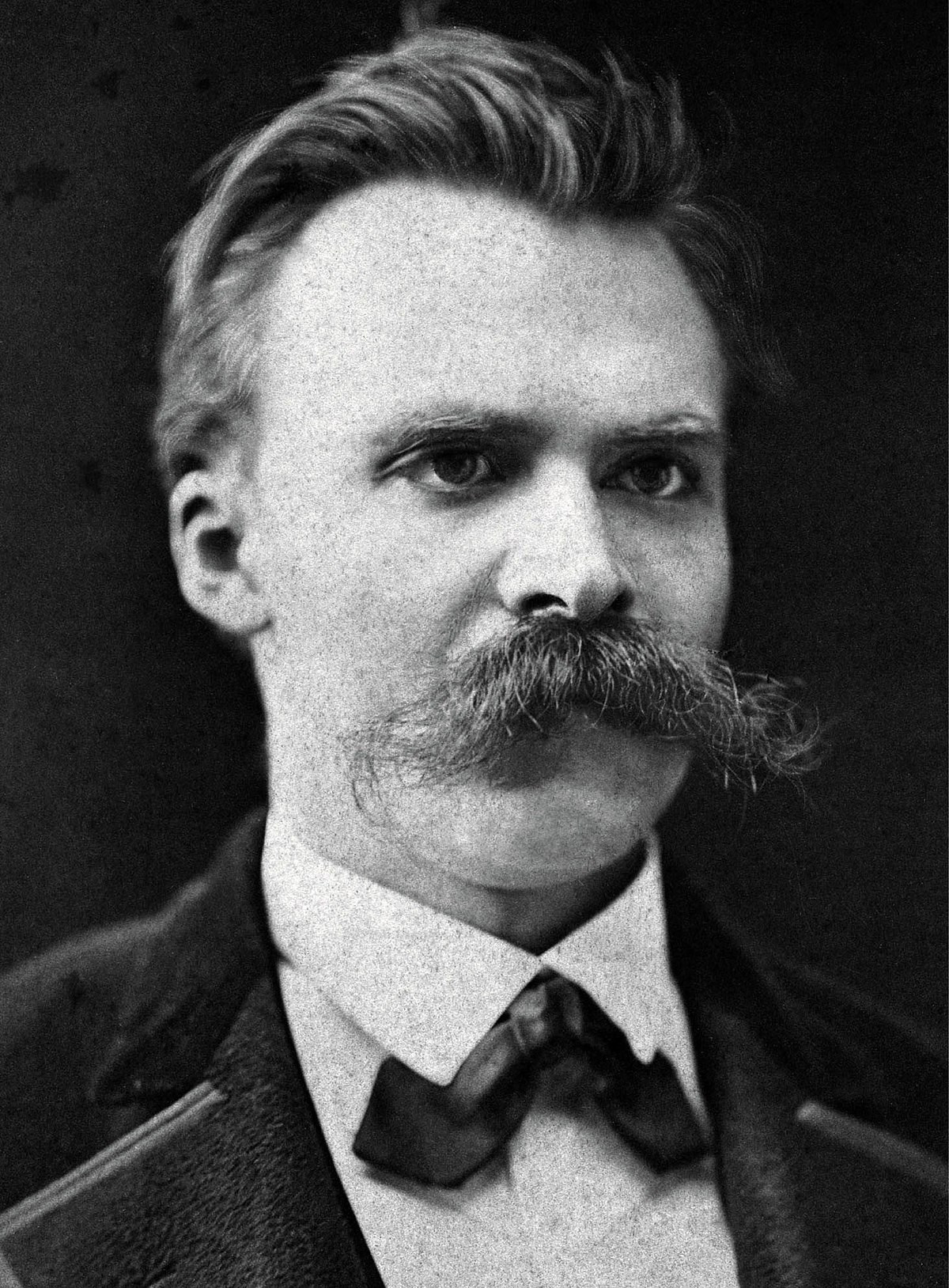

— Хотел бы начать с самого идиотского вступления, которое может быть в разговоре с человеком от философии. Ницше говорил о том, что одиночество — есть самая лучшая добродетель, которая спасает от пошлости общения. Вы вообще любите одиночество?

— Нет. Я не люблю одиночество.

— А почему?

— Потому что я не сумасшедший, как Ницше. Я очень уважаю Ницше и очень ценю его мысли. Но одиночество — это не моя ценность. И не мой проект.

— Кто вам ближе: Шопенгауэр или Ницше? Я объясню: для меня Шопенгауэр — это такой, грубо говоря, моралист, а Ницше — дионистического склада…

— Да, я согласен, так оно и есть.

— Так кто ближе?

— Ну, Ницше. Потому что морализм мне вообще не близок. В том смысле, что морализм занят должным. Хотя я не очень согласен, что Шопенгауэр — моралист… И почему это не близко мне: потому что здесь много работы. Вообще, если вы замечаете, простые люди все время говорят о должном. И промахиваются мимо сущего. Сущее — это то, что есть. Меня интересует то, что есть. Я ориентирован на философию культуры, а не на другие дисциплины как этика, например, и онтология.

— Хорошо. Когда я готовится к интервью, параллельно наткнулся на совпадение, оно связано с нашей встречей: дело в том, что был такой римский император Адриан, и он первый вообще среди всех римских императоров начал отпускать бороду. Есть две гипотезы: это имиджевый ход, политический — для того, чтобы быть похожим на греческих философов и т.д. И вторая, менее метафизичная: то, что он хотел скрыть свои бородавки. А почему вы отпускаете свою бороду?

— Улыбается

— Может быть, вы подражаете кому-нибудь, как Максим Горький, например, тому же Ницше?

— Подмывает сказать, что я скрываю свою бородавки. Но это не так. Почему или зачем? Почему — потому, что растет. А зачем — я таким вопросом не задавался. Нет цели. Она растет — я не сопротивляюсь этому росту. Но не совсем.

— А физкультурой занимаетесь?

— Я занимаюсь йогой.

— Йогой?

— Кивает

— А что она, кроме телесного дает? Разве дает что-то?

— Мне достаточно телесного.

— Достаточно?

— Телесного — да. У меня есть другие источники для чего-то другого.

— А в чем ваше удовольствие давать публичные лекции? Как я понимаю, денег много не приносит.

— Ну и деньги — не то удовольствие, на самом деле нужное. Удовольствие, как ни странно, в самой публичности. Это мало ценят — публичность. Вообще, это ценность девятнадцатого века, скорее. Я в этом отношении чувствую себя человеком скорее девятнадцатого века.

— Ну, девятнадцатый век — это инфантильный век. Нет? Это от самовлюбленности — тяга к публичности?

— Я не связываю это с самовлюбленностью, потому что самовлюблённость — это…

— Нет, я не говорю, что это плохо…

— Я тоже не говорю, что это плохо. Самовлюбленность, нарциссизм дают интимность. То есть люди, которые влюблены в себя, они хотят говорить о себе с другим, но на публике говорить о себе — это провал.

— Но нарцисс — это тот, кто любит свое отражение. Выходя в публичное поле — вы другой человек?

— Когда я выхожу в публичное поле, я — вообще не человек…

— Ага…

— Я только голос. Вот вы верите или не верите…

— Я понимаю.

— …Но оратора не существует. Существует только тот текст, который ты пропускаешь через себя: через свой голосовой аппарат, ментальный аппарат… Это вообще очень похоже на транссостояние. То есть, хорошего оратора нету как личности даже. Он есть в момент подготовки лекции. А теперь он становится техническим устройством. Это мне не очень нравится, поэтому моя фишка — это интерактивные лекции. Тогда ты существуешь, когда бросаешь вызов публике, а она бросает вызов тебе. Мне нравится и то, и другое. Но это не интимный разговор, а именно публичный разговор. Что такое публичный разговор? Это разговор на третьих лиц всегда. Вот мы сейчас с вами разговариваем…

— А это третье лицо.

Показываю на обе камеры

— … Есть третьи лица, да. Они мне очень важны. Для меня важнее вас — слушатели и телезрители, человечество!

— К сожалению или к счастью, мне наоборот — важнее как раз вы. В последнее время лектории стали достаточно популярным досугом. И возможно ли так — возможно, вы знаете таких людей — прочитать две-три книги, и выйти, донести что-то людям, чтобы они ушли с чувством, как будто они что-то получили, а самому котлету с билетов получить. Возможно ли такое практиковать долго?

— Ну, я не практикую…

— Может быть знаете?…

— … не ко мне вопрос, я не наблюдаю за жизнью лекторов. Я думаю, это возможно. Почему нет? Вообще у Бога все возможно.

— А вы верите в Бога?

— Верю.

— Хорошо. Философ должен жить, согласно ценностям, которые он защищает в тексте и на лекциях? Вот например: я изучаю Французскую революцию, и так или иначе сталкиваюсь с Руссо…

— С чем сталкиваетесь?

— С Руссо. Жан-Жаком Руссо.

— С его текстами, видимо. Или вы с ним встречаетесь?

Улыбается

— Не в жизни. С биографией…

— А, ну…

— Я о том, что…

— Я думал, вы с ним встречаетесь…

— Ну, это уже, не знаю, шизофрения или сумасшествие. Я не Ницше. Я в порядке. Я не был на войне, как Ницше. Он сам [Руссо] писал трактаты о воспитании детей, а своих отправил в детдом. Должен ли философ жить согласно…

— Вообще-то он в этих трактатах и не писал, что детей нельзя отправлять в детский дом…

— Ааа, так…

— …Философ не должен — он вынужден это делать. Потому что, если он философ, он транслирует то, в чем он убежден. А то, в чем мы убеждены, диктует нам наше поведение. Поэтому это вынужденное сожительство со своими ценностями. Не только философа, но любого другого человека. Только философ отличается тем, что он знает, с чем он сожительствует.

— А если философ перестает сожительствовать с тем, о чем пишет, он перестает быть философом?

— Ну да. Он становится кем-то другим. С философским бэкграундом он становится пропагандистом, писателем, и так далее.

— Это вообще пошлость — когда вас, например, понимает больше двухсот человек?

— Улыбается

Это популярность. Не знаю, может быть у вас в одном кластере пошлость и популярность…

— Нет, нет… Никакой морали. Я же говорю, самовлюбленность — это отлично… Вы преподаете до сих пор?

— Да.

— Переходя от темы про лекции в преподавание: вот в Америке, сколько я слушал про преподавателей, которые живут в Америке, вообще очень скептически относятся там к людям, которые говорят на своих лекция обо всем и сразу. Потому что так выстроена система воспитания детей, что они хотят быть лидерами во всем. Для этого они выбирают какую-то узкую область — там легче стать лидером, банально. Вот как преподаватель, вы можете сказать, что из себя представляет российский студент?

— Российский студент представляет из себя замученное существо.

— Чем замученное?

— Монологом. Я поясню: я читаю лекции публичные, и у меня была иллюзия, что целевая аудитория лекции — это студенты. Совершенно не так. Студенты не ходят. У них лекций слишком много, и они, в

— То есть исправляете имидж лекции, который сложился у российского студента.

— Вряд ли я исправляю имидж лекции. Потому что, если я только один или нас двое так действуют, это только расценивается как

Вот есть две парадигмы отношения не только к студентам, а к людям, к миру: больница это или тренажерный зал. Я придерживаюсь второй парадигмы. Я не больница — я не лечу людей. Я их тренирую. Даже монологически. Хотя есть сильная позиция у тех, кто считает, что люди изначально больны. Но правда есть такой момент: и ты, выходит, среди них? Тогда — кто ты? Это, кстати, вполне руссоистская позиция, и вообще позиция Нового времени, — что есть некий авангард общества. Вот общество — ребенок…

— А это элита какая-то?

— Не просто элита, а взрослые. А общество — ребенок. Поэтому вдумайтесь: социальный педагог — это что такое?

— Мне кажется, это масло масленое.

— Педагог — это «ведущий ребенка».

— Ведущий в социум.

— Это что, социум — ребенок? И его ведет… Но кто его ведет? Может быть, так называемые политические и экономические элиты? Гляньте на них — вот это поводыри? Вспоминается картина «Слепые ведут слепых». Я думаю, что это неверно. Мир — не больница. Мир — скорее, джунгли или тренажерный зал. Может быть, надо поискать эту метафору…

— Есть ли у молодости возраст, как говорил Пикассо?

— Ну, Пикассо доказывал, что нету. Что в 80 он был молодым. Но

— То есть, он не сможет ничего достичь, если не набрал какого-то опыта?

— Достичь, может быть, чего-то и сможет. Жизненная энергия, мотивация к жизни истощается.

— Вы сами, где ищите эту энергию? В Платоне, в юных девках, я не знаю…

— В речи. Это огромный энергетический источник. Но какая речь? Диалогическая речь. В диалоге получаем энергию. То, что я сейчас делаю, я цинично…

— Молодеете.

— Я заявляю: я получаю энергию. Но я не вампир.

— Вы служили в армии?

— Я служил в ВВС. Но рядовой летчик — такого не бывает.

— А в каком году вы служили?

— 480 лет назад.

— 480 лет назад, наверное, война по-другому как-то складывалась?

— Я не знаю, как она сейчас складывается. И моя служба была в художке. Я был художником. Это еще та служба. Я носил погоны, интеллигентный наряд…

— Интеллигентные погоны?

— Да, вот и рота у нас как была — такая интеллигенция: почтальоны, художники, резчики по дереву и т.д. Поэтому как бы специфическая служба получилась.

— Ну хорошо. Значит, советов дать тем, кому в армии предстоит служить, не можете. Кроме как рисовать научиться.

— Да.

Улыбается

Это основной совет. Потому что, когда мне предъявляли претензии мои сослуживцы, что они там несут тяготы службы, а я — в художке, я им говорил: «Ребята, но до этого я учился на архитектурном отделении. Вы гуляли, я — работал. Теперь мы поменяли местами».

— Получилось убедить?

— Это не убедило. Убедило другое: я писал им письма их девушкам в деревни. Это было очень забавно. Потому что они…

— Писать не умели?

— Писать не умели. И умели. Но они не знали, что писать. А я получил авторитет — заработал тем, что я диктовал им Бунина…

— Я так и думал. Классика.

— Я говорил: «Ну, садись — пиши: язнаю, вы будете долго плакать, получив мое письмо, но ваши слезы высохнут быстрее, чем высохнет кружок, который делает чашка кофе на полированном столе…»

— О, Господи.

— Представляете, они это писали, это приходило в деревни…

— И ничего не понимали, но плакали.

— Ну я так понял, обратная связь была очень хорошей (улыбается).

— Особенно по возвращению.

Французский философ Оскар Бренифье

— Вы — координатор российско-французской образовательной программы «Практическая философия: сократический диалог». А что вы делаете?

— Что я делаю? Я занимаюсь сократическим диалогом и мы обмениваемся информацией с моим коллегой Оскаром Бренифье из института философских практик Парижа. В первый раз, когда он приехал в Волгоград, я увидел то, что он делает и я увидел в этом потенциал.

— А вы во Францию ездили?

— Нет, я во Францию не ездил. Но много встречались в Москве и Петербурге.

— Вы галломан, франкофил?

— Нет, я русофил.

— Самым популярным вопросом в прошлом году во всех журналах, в интервью французских был вопрос: «Как вы относитесь к Макрону и его жене?». Андрей Иванович, как вы относитесь к Макрону и его жене?

— Я не отношусь вроде к ним. Я честно скажу, я даже не помню, как они выглядят. Дело в том, что интереса к политике у меня нет. У меня нет телевизора, я очень фильтрую новостной контент. Все, что касается этих незначительных фигур современной действительности — меня не интересует.

— А вам приходилось влюбляться в своего преподавателя?

— Господи…

Вспоминает

Влюбляться в преподавателей… Я думал, что приходилось. Я просто забыл. Дело в том, что я люблю вообще людей по определению. Мне очень нравятся люди — вы такие забавные…

— В вас влюблялись студенты или студентки?

— Боюсь, что да.

— Что это за история была? Как вы уходили от этого? Или не было никаких проблем совершенно?

— Улыбается

Сейчас я расскажу, куда я ухожу, а меня там поймают. Зачем мне это делать.

— Куда вас поймают? За что?

— Ну, в какую дверь я ухожу — возьмут и закроют меня за этой дверью. Зачем же делиться такой информацией.

— Можете сказать, какие есть отличия француза от русского? Я имею ввиду зрелого человека.

— Да, конечно. Я беру в пример Оскара. Он родился в Алжире, но он такой французский француз, что называется. Отличия следующие: во-первых, это открытость. Впечатление, что нет внутреннего мира, все наружу. Во-вторых, это очень острый язык. Это не значит, что у русских нет открытости или острого языка, это значит, что в больших пропорциях присутствует в другой культуре. Это и не значит — хорошо это или плохо. Есть рашен стайл, есть френч стайл. И вот его стиль я бы охарактеризовал — жестяная жесть. Люди реально плачут. Я

— Значит, это миф, что у русских и французов одинаковое чувство юмора?

— Чувство юмора универсальное, европейское. В отличии, скажем, от англичан с их абсурдистским юмором, которого я до сих пор…

— Непонятен?

— Механизм мне понятен. Но не смешно. Мне грустно. От «Монти Пайтон» мне грустно. Ну вот так я устроен. В этом смысле, я — русский европеец.

— Вы работали в рекламном бизнесе, так?

— Я работал начальником отдела маркетинга, и реклама входила в мои задачи.

— Какую делали рекламу?

— Я сделал революцию! Я обосновал, утвердил, провел следующий тезис: реклама нам не нужна.

— …

— На меня смотрели как на идиота. Я настоял, чтобы из всех магазинов вычистили всю рекламу Пепси-Колы…

— А как тогда будет продаваться?

— Очень просто. Потребителю нужна свобода от атакующих их образов. Они не идиоты — они сами решат, что им покупать. Вот что такое реклама в магазине? Стимуляция так называемого импульсного спроса: вы идете, а

— Но предпринимателю ведь не нужно, чтобы сам человек выбирал, правильно?

— Я вас уверяю, нет никакой разницы предпринимателю. Человек оставит деньги. Какая вам разница, какой товар он купит? — говорил я директору. Пусть весь товар будет одинаковым, и мы дадим устояться человеческому достоинству. И покупатели это оценили. Когда все магазины пестрили рекламой, я убрал всё оттуда, включая агрессивный красный цвет кока-кольских холодильников. В первый раз они были вынуждены привезти холодильник расписанный под Спрайт в Волгоград, потому что я заблокировал установку красных холодильников! А это было дело чести — поставить эти холодильники по всем магазинам.

— И?

— И я оказался прав. Средний чек вырос. Я до сих пор хожу, как левша, говорю, что наружная реклама — это просто грёбаный стыд, он ничего не приносит, это неэффективно. Я проводил семинар под эгидой партии «Единая Россия»…

— Гхм…

— Ну, потому что это их заинтересовало… Против билбордов или этой наружной рекламы, которая испохабила российские города. Посмотрите на Запад — ведь нет же этого! Это и не надо. Поэтому это и интересная сфера. Вот видите, она мне интересна культурологически, она мне интересна, чтобы там проводить эксперименты, которые улучшили бы жизнь людей.

— Хорошо, тогда продолжим про эксперименты. Вы пробовали наркотики?

— Нет.

— А почему? Банально и неинтересно?

— Улыбается

Это как-то не вписывалось ни в один мой проект.

— Такой трудоголик, что всего этого просто не должно быть, может мешать?

— Нет, дело не в трудоголике.

— А в чем?

— Вот скажите, наркотики — это средство или цель?

— Это средство. Наркотики — это опыт, который хочется попробовать, некий соблазн…

— Что же там соблазнительного?

— Не знаю. Про вас спрашиваю.

— Мне, конечно, писали корреспонденты и даже пытались сказать, что, если ты философ, то должен всё попробовать. Но не сумели замотивировать.

— Наверное, к счастью…

— Ну, не знаю.

И вообще много, чего я не пробовал и вроде пока не собираюсь.

— А пьете?

— Ну вот —

Показывает стакан сока

— А алкоголь?

— Да, я пью алкоголь. Но не как «Москва-Петушки». Умеренно. Потому что основная проблема философии — проблема меры.

— Скоро в Америке да и во всём мире будут вспоминать события 11 сентября. Бодрийяр, про которого вы лекции читали, говорил о том, что 11 сентября закончил с постмодернизмом. Согласны вы с Бодрийяром?

— Нет, не согласен я с Бодрийяром. Да и там не так радикально. Просто ничего, относительно эпохи, не заканчивается односекундно.

— Труп постмодернизма еще теплый? Или как? Или постмодернизм жив еще?

— Смотря, где. Весь этот труп скинули в Россию. И здесь его канонизировали.

— Может быть, он неискоренимая такая часть, с самого основания Петербурга?

— Нет, нет, нет… Я думаю, эпоха постмодерна завязана на технический прогресс, тиражирование. А не просто на подделку, симулякры и т.д. Вот сейчас в России цветет постмодернизм. Посмотрите на любое мероприятие: на сцену может выйти партийный деятель, священник, рокер…

— Стас Михайлов, Андрей Макаров…

— Ну, не знаю. Стас Михайлов пока меня не приглашал. И

— Коллаж…

— Даже не коллаж. Смузи!

— Отвратительное слово «смузи»…

— Улыбается

Может быть.

— Нет соблазнительной привлекательности.

— Так говорил Бодрийяр про порно — нет соблазнительной привлекательности. Вы смотрите порно?

— Я вынужден был познакомиться со всеми жанрами порно, когда готовил текст для суда.

— Что за суд? Вас судили?

— Нет, не меня судили. Я даже не был экспертом. Ко мне обратились, не могу ли я различить эротику от порнографии для того, чтобы эти критерии применить в судебном деле. И к сожалению, мне пришлось, познакомиться со всеми жанрами…

— Это ужасно.

— Исследовательски можно знакомиться со всем, чем угодно.

— Я понимаю, необязательно оправдываться.

— Тут нет никакого оправдания…

— У меня есть чувство, что наступила эпоха женщин. У вас нет такого чувства?

— Не только у меня. Это обосновано. Это называется «Эпоха Кали». Понимаете, здесь не нужно сексизма…

— Никакого сексизмы, вы что…

— Как говорит моя знакомая, бабы обеих полов. Женский принцип, это называется. Принцип мягкости, с одной стороны, но и принцип удушающей власти. Не только колюще-режущими предметами, ведь и мягкой подушкой можно убить. Кстати. Если вы занимаетесь музыкой, вы стоите на службе богини Кали…

— Нет, я музыкой не занимаюсь, я стихи пишу…

— …Вот везде ползет музыка… Это поет Великая Чёрная Богиня Кали. По Канту, музыка — это самый насильственный арт-продукт.

— А какую музыку вы слушаете?

— Я сейчас слушаю Фейса и Фараона.

— Тоже из

— Конечно.

— Как вам приходится?…

— Нет, это забавно. Это сделано для Поколения Зет, которое я изучаю. Сделано грамотно. Я читал лекцию, говорил о клипе Фараона «В мертвых найках». Это очень показательный клип.

— Когда смотрели, как себя чувствовали?

— Нормально. Понимаете, я цинично к этому подхожу. Там есть, конечно, эстетика постмодерна. Но там есть то, что вообще есть у Фараона.

— Но там же заимствование с Запада. Цитирование.

— Во многом, конечно, заимствование. Но там есть вставки русского отчаяния.

— Может, это за счет языка делается?

— Нет, это делается как раз за счет приемов. «Скррр», криков птиц и так далее. Там есть грусть, которая характерна для Поколения Зет. Она выражается следующим жаргонизмом — грёбаный стыд.

— Это чем-то отличается от испанского стыда?

— Да. Я нашел, чем отличается. Испанский стыд — это стыдно за другого. А грёбаный стыд — это когда стыдно не за конкретного другого, а за мир.

— Потому что этот другой выражает весь мир?

— Стыдно, что так устроена реальность. Например, я это расшифровал, когда один мой корреспондент посоветовал посмотреть сериал Skam/Стыд, я героически отсмотрел три сезона Скама…

— Откуда у вас столько времени?

— Я выборочно… И я не понял, где же там стыд. Я написал корреспонденту: «Давайте встретимся». Но я знаю Зетов — они говорят: «Давайте встретимся, но не точно», поэтому я пошел на стадион, бегаю и жду, когда он там придет…

— Но

— С вами встретились. А с ним — нет. Я пишу смску: «Ну что, всё по плану?». Как всегда, следующий такой ответ: «Ой! Какой-то

— Фарт!

— Да, да… Даже не удача, не фарт. А именно волшебная палочка…

— Или волшебные мамочка и папочка.

— На самом деле, да…

— Волшебная карточка мамочки и папочки…

— На самом деле, родители будут вынуждены «вжух-вжух» иметь.

— Вы когда-нибудь думали об однополой любви?

— Нет. Я вижу это на экранах и так далее. Зачем еще самому об этом думать? Вон сколько режиссеров и клипмейкеров понадумали…

— Но когда смотрите, вы же проецируете на себя?

— У меня нет такого способа — проецировать на себя то, что там придумали режиссёры и сценаристы.

— Несколько лет назад Люк Тернер написал манифест о метамодерне. Что вы думаете о метамодерне? Что будет после постмодернзма?

— Я думаю, метамодерн — это что-то невнятное.

— Но пока что — да…

— Это невнятное, но здесь виден запрос. Запрос не на «после» и не на «против».

— Это некое колебание между идеалами, ценностями, идеями, мнениями…

— Запрос на

— Я считаю, мы не понимаем, что будет после, но

— Мы и делаем эту попытку. Например, будет попытка вернуть в общественный дискурс разговор об абсолютности истины и прекратить разговор об абсолютной относительности истины. Вот такой запрос на истину есть.

— В 17 лет вы представляли, кем будете?

— Нет. Ни в 17, ни до сих пор не представляю, каким я буду. Я не живу будущем. Я

— А Поколение Зет живет будущим?

— Оно сильно в будущем. Они уже обмениваются картинками, где они встретят свою старость. Мне кажется, это нехорошо.

— Когда вы говорите о поколениях, вы сравниваете себя в юности с именно Поколением Зет?

— Нет, я не сравниваю. Я сравниваю Игреков и Зет, например. Понимаете, не все принадлежат своему поколению. Поколение — это те, кто пропитаны модными трендами. Я в свое время не был пропитан модными трендами.

— Мы полчаса с вами разговариваем. За эти полчаса вам стало ясно, вхожу ли я в Поколение Зет?

— Честно, не думал… Но сейчас подумаю… Пока не очень похоже.

— Ну хорошо. Или нехорошо… Я не знаю.

— Зеты не любят, что их называют Зетами.

— Я не очень люблю эти поколенческие разговоры. Я не хочу быть причастным.

— Многим не хочется. Многие критикуют эту теорию.

— Вы по натуре своей эгоист?

— Я думаю, мне это не чуждо. Но я — разумный эгоист.

— Что за последнее время вы такого разумно-эгоистичного сделали?

— Вот, встретился в вами. Потому что я встретился для себя, но не только.

— Аристотель говорит, что те, кто не занимается политикой, они — либо недоразвиты, либо сверхлюди. Помимо того, что вы ходите или не ходите на выборы, вы занимаетесь политикой?

— Я постоянно занимаюсь политикой. Лекция — это и есть политика. Только политика — в

Вроде бы. Но не точно.

— Я был на митинге. Мне не понравилось.

— Там можно сфотографироваться…

— А, так у меня есть одна фотография! С двумя большими мужчинами.

— …

— Но не поэтому мне не понравилось…

— Вам могли бы поставить лайки. Сделать репосты. И вы стали бы существовать.

— А так я не существую?

— Не факт, что вы существуете.

— По-моему мнению, поэзия и философия — вещи несовместимые. Я объясню свою позицию. Грубо говоря, философия идет от ума, а поэзия — от опыта. В философии метафора — это скальпель истины, а в поэзии — скальпель правды. И то, и другое может шокировать, поэтому многие путаются, и начинают писать стихи с философским смыслом. Я считаю, это суррогат. Как вы считаете?

— Я считаю также, как и Шеллинг, что совместима. Вы, как Гегель, считаете — несовместима. Вы совершенно правы, что философия занимается истиной, поэзия и литература вообще истиной не занимается, но занимается художественной правдой. Это не одно и тоже.

— Художественная правда бывает ярче и выразительнее, чем реальность.

— Да, действительно так. Но согласитесь, правда и истина синонимичны. Поэтому возможно наладить сотрудничество между истиной и художественной правдой.

— То есть, Ницше — поэт и философ?

— Да. Ницше очень точно видит функцию искусства, когда говорит, что искусство дано нам для того, чтобы не умереть от истины. Искусство — это машина иллюзий, которая необходима, чтобы не видеть, как страшно всё устроено. Но это

— Раз уж Труп Лошади. Вы стояли хоть раз на пороге перед смертью?

— …

— Было такое?

— Нет… Нет. Смерть я видел на картинках. Как говорил Бердяев очень верно, смерти нету. Пока мы есть, ее нету. Когда нас нет, ее тоже нет. Нашей смерти нету. Но чужой смерти тоже нету, потому что есть только мертвый. Смерть — это фикция, конструкция, которая позволяет нам что-то понять, конечно. Но увидеть ее, почувствовать… Надо спросить экзистенциалистов. Я не экзистенциалист.

— Но самовлюбленный человек. Вы думали о том, как бы хотели умереть?

— Улыбается

Нет, я не думал. Можно я подумал об этом завтра?