Реформы высшего образования - это признак кризиса модели университета как бизнес-институции

Урезание финансирования высшего образования — глобальная тенденция. Зачастую именно гуманитарные направления (языкознание, регионоведение, культурология, антропология, история) страдают от мер жесткой экономии, поскольку, с точки зрения чиновников от образования, они не производят прибыльного продукта. Гуманитарным наукам не так просто монетизировать свою экспертизу и найти частные источники финансирования, а выпускники гуманитарных программ не так востребованы на рынке труда. Однако по всему миру университетское сообщество пытается противостоять мерам жесткой экономии.

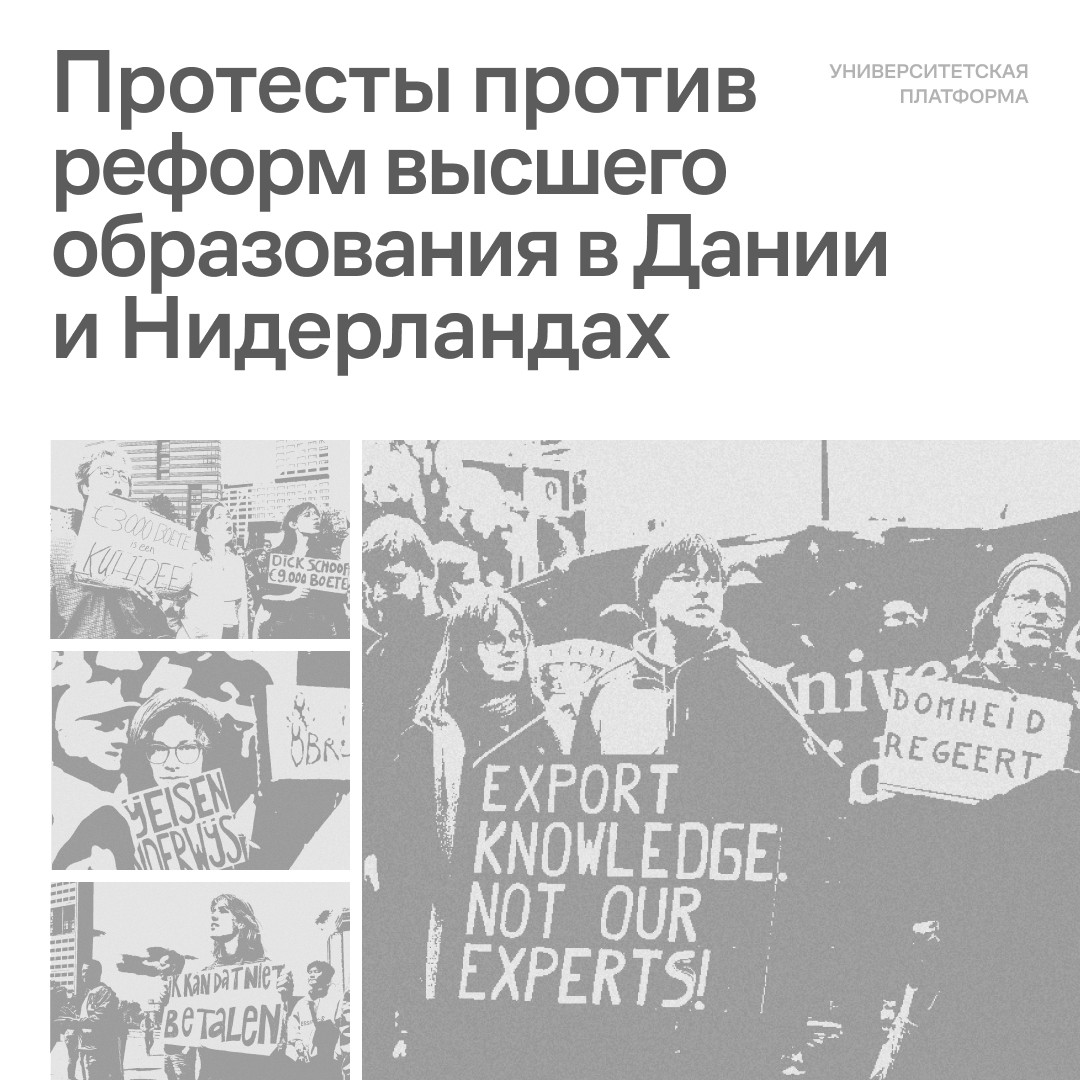

К примеру, осенью и зимой 2024 года в Нидерландах и Дании студенты и преподаватели протестовали против реформ высшего образования. В Дании хотят сократить ряд магистерских программ до одного года, чтобы быстрее вывести выпускников на рынок труда, и оптимизировать ряд направлений, чтобы высвободить средства на обучение профессиям, более актуальным для национальной экономики. В Нидерландах в 2024 году правительство анонсировало две инициативы в области высшего образования и науки. Первая инициатива — «акт о сбалансированной интернационализации», призванный, во-первых, снизить количество иностранных студентов, в первую очередь из-за пределов Европы, во-вторых, усилить голландский как язык обучения и науки. Вторая инициатива — радикально сократить бюджетные расходы на высшее образование и науку в целях экономии средств.

Координатор «Университетской Платформы» Феликс Левин вместе с преподавателем Факультета гуманитарных наук Амстердамского университета Мансуром Газимзяновым сравнил реформы высшего образования в Дании и Нидерландах и протесты против них. В своей беседе они обсудили коммерциализацию университетов, влияние правопопулистской антимиггрантской риторики на реформы высшего образования и способы противостояния урезанию финансирования.

Ф.: Изменилось ли что-то в высшем образовании в Нидерландах после прихода к власти правого правительства Герта Вилдерса и его Партии за свободу? Я так понимаю, что меры жесткой экономии обсуждались еще при кабинете Марка Рютте, предшественника Вилдерса?

М.: На мой взгляд, реформы в высшем образовании и науке не очень связаны с прошедшими выборами и конкретно с партией Вилдерса. Эти реформы вытекают из правоцентристского характера нидерландского общества. Я имею в виду, что модерные революционные движения не затронули Нидерланды так же, как соседние большие страны. Более того, это редкий пример того, когда монархия пришла на смену республиканской форме правления (в 1815 г.). В течение XX века левые партии в Нидерландах не пользовались поддержкой большинства. Более того, связи местных коммунистов с СССР, кажется, были намного слабее, чем те же контакты французских, не говоря уже о восточногерманских левых с СССР. На обывательском уровне достаточно взглянуть на стикеры на улицах Нидерландов и сравнить со стикерами на улицах Германии и Франции. Вы увидите считанные единицы на политические темы. На мой взгляд, это хорошо иллюстрирует уровень политизированности молодежи в стране.

Дискуссия о необходимости реформы высшего образования велась еще при прежнем премьер-министре Марке Рютте (2010-2024), чья Народная партия за свободу и демократию, представляет неолиберальный правоцентристский мейнстрим. Казалось, что постоянно появлялись рабочие места, глобализация была в тренде. Университеты хвастались тем, что они создали хорошую бизнес модель, при которой есть ресурсные факультеты, а есть прибыльные — факультеты точных и прикладных наук. Однако оказалось, что они убыточные. Бизнес-модель, согласно которой ученые и бизнес зарабатывают деньги и щедро делятся с гуманитариями, не сработала. Мне кажется, что реформы — это признак кризиса модели университета как бизнес-институции. Голландцы поняли, что нельзя делать деньги через университет. Он не может стать бизнес-платформой при нынешних обстоятельствах. Под обстоятельствами я имею в виду то, что платное образование не могло принести столько денег, сколько сотрудничество с крупным бизнесом. В XXI веке университеты стали двигаться в сторону частного сектора. Крупный бизнес финансировал проекты и исследования. В итоге сложилась следующая ситуация: государство вкладывается в образование, которое является относительно дешевым по европейским меркам (граждане Евросоюза платят около 2500 евро за год, а остальные — от 10 000 до 20 000 евро), а выпускники вузов быстро утекают в частный сектор. Мне кажется, что правительство тогда решило: пускай бизнес вкладывается больше в высшее образование. В ответ бизнес предложил, чтобы наука была более практикоориентированная.

Такие призывы становятся удобным предлогом для подчинения науки крупному бизнесу, который выступает от лица общества.

Ф.: В таком случае логика реформы в Нидерландах и Дании схожая. Я слышал гипотезу, что образовательная реформа в Дании тоже инициирована бизнесом, который ожидает, что высшее образование станет более рыночно ориентированным и будет поставлять им кадры. В датских университетах есть советы работодателей, участвующие в принятии решений по поводу набора и содержания образовательных программ. Бизнесу выгодно, чтобы количество мест на естественно-научных или IT программах увеличивалось за счет сокращения набора гуманитариев. Хотя, по-моему, в XXI веке очень наивно ожидать от университета подготовки готового работника, учитывая скорость изменений в мире индустрии.

Я хотел у тебя спросить по поводу антимигрантской подоплеки реформы высшего образования в Нидерландах. Правильно ли я понимаю, что реформа нацелена на сокращение числа иностранцев в университетах. Это уже инновация кабинета Вилдерса?

М.: Идея про то, что в университете должно быть меньше иностранцев была и до Вилдерса. Даже ректор нашего университета, который был избран в позапрошлом году, заявлял в одном из своих интервью, что необходимо найти баланс между интересами голландского общества и стремлением к интернационализации. Что касается “антимигрантской” подоплеки, то интересный случай, когда антимигрантская риторика распространяется на любых мигрантов и людей, которые не говорят по-голландски и не чувствуют себя лояльными обществу априори. Кроме этого, Правительство обращало особое внимание на студентов из-за пределов Европы в контексте озабоченности о технологической безопасности и суверенитете. Известно, что в последние годы возросло количество студентов из Китая. В США, куда в первую очередь стремились поехать студенты из Китая, уже несколько лет есть дискриминационные практики приема в университетах на отдельные программы, которые обусловлены заботой о безопасности. Я думаю, что-то подобное происходит теперь и здесь.

Ф.: Что изменилось после избрания Вилдерса?

М.: Риторика против интернационализации приобрела черты, схожие с трампизмом. Интернационализация стала ассоциироваться с засильем леваков, марксистов и воукистов в университетах. Мне кажется, что в этой антимигрантской риторике есть два разных регистра. Для ректора университета иностранные студенты и сотрудники не являются политической угрозой. Он говорит о том, что нужно дать возможность учиться нашим детям. Для Вилдерса и его поклонников становится важнее политический, идеологический аспект: кто эти люди и что они делают. Они наделяют иностранцев в университетах постоянными политическими идентичностями. Единственное, что можно с ними сделать — это избавиться от них и больше никогда не пускать в университеты. Вопрос интеграции здесь не стоит.

Ф.: Антимигрантская риторика распространилась вообще на всех иностранцев или нет?

М.: Я не знаю. Мне кажется, что, в целом, в обществе есть какая-то усталость от экспатов. Жилищный рынок в кризисе, жилья недостаточно, цены растут. В этой связи есть такое мнение, что в Нидерланды не должны приезжать ни супер богатые, ни супер бедные.

Ф.: В Дании тоже доминирует антимигрантская риторика, которая распространяется на всех приезжих вне зависимости от гражданства. К примеру, начиная с 2020, датское Министерство науки и высшего образования стремится сократить количество студентов из ЕС в Дании, поскольку те могут получать социальную поддержку и учиться бесплатно в университете. Из-за этого последовательно уменьшают количество англоязычных программ. Новая образовательная реформа также направлена на сокращение количества иностранцев в датских вузах. При этом иностранные студенты не из ЕС приносят достаточно денег в бюджет, поскольку для них образование платное. Но в Дании намного меньше иностранцев по сравнению с Нидерландами.

М.: Датский кейс очень похож на голландский. Согласно правому дискурсу, в приоритете должны быть голландские дети, которые могли бы после школы получить высшее образование на родном языке и не уезжать куда-то в другие страны учиться. Молодежь из ЕС тоже не воспринимается как часть голландской семьи. Правопопулисты эксплуатируют идею, что иностранные студенты вносят лепту в жилищный кризис, мол в отличии от местных студентов, которые живут с родителями, иностранцы живут самостоятельно и тем самым способствуют дефициту жилья в стране, который действительно существует. Более того, критические голоса обвиняют студентов в том, что они намеренно затягивают срок обучения, что оставаться в стране. Для студентов из ЕС не требуется виза для проживания в Нидерландах, но для студентов из-за пределов ЕС для пребывания необходима студенческая виза, которую можно продлить при необходимости. Одним из пунктов реформы было установление платы за “поздний выпуск” — т. е. Студенты которые не завершили свое обучение в изначальный срок, должны были бы платить за каждый новый год вдобавок к обычной плате в размере около €2500, студенты должны были бы платить еще €3000. Надо сказать, эта идея не новая, и этот штраф уже был введен в 2012 году, но был вскоре отменен. Это снова указывает на то, что многие сокращения и меры против студентов не являются прямым следствием антимигрантской и правой политики нового правительства. Что касается сегодняшнего дня, к счастью, одним из результатов протестов уже стала отмена этого дополнительного побора со студентов.

Ф.: А какое количество иностранцев в голландских университетах?

М.: Согласно статистике, иностранные студенты составляют около 25% от общего числа студентов ВУЗов. Их число относительно местных студентов растет, но в последние годы можно также наблюдать и снижение темпов роста.

Я вижу проблему в том, что противники реформы говорят, что университет приносит деньги.

Мол, «вы сами стреляете себе в ногу, потому что создаете очень меркантилистские условия, в которых будут только голландские дети, которых недостаточно для финансирования университетов». В этой аргументации иностранцы и студенты, в целом, воспринимаются как источник денег, и мне кажется странным, когда левые активисты к этому апеллируют, потому что тем самым они легитимируют университет как бизнес-модель. Здесь уместно сделать отсылку к местным студенческим протестам 2015 года. Тогда основная критика протестующих была направлена именно на популярную в то время риторику администрации университета о том, что «классический университет уходит в прошлое, и нужно становиться более адаптивными к запросам общества». Протестующие подчеркивали, что невозможно улучшить положение, подстраиваясь под рынок, поскольку сама рыночная логика делает университет неспособным к реальной адаптации. Спустя десять лет сторонники рыночного подхода и адаптации (не)ожиданно оказались в роли несогласных и обделенных.

Ф.: Да, это странная логика. Здесь тоже оппоненты реформы, в том числе и левых взглядов, ссылаются на прибыль, которые датские университеты получают от иностранных студентов. Я воспринимал это как прагматичный способ борьбы — выявить несостыковки в логике правительства, указать на экономическую иррациональность реформы.

М.: Мне кажется, что эта реформа — подготовленное, созревшее решение. Едва ли оно было принято без предварительных экономических расчетов и обсуждений в высоких кабинетах, поэтому я склонен думать, что эти реформы будут планомерно внедряться и едва ли есть большие возможности для их отмены в настоящий момент.

Что касается регионоведения. то мне не кажется, что оно здесь сильно пострадает от реформы. Пострадают какие-то гуманитарные дисциплины внутри регионоведения — языки, культура. К примеру, я уже 5 лет аффилирован к научной школе под названием Амстердамская школа региональных, межрегиональных и европейских исследований. Кто бы что ни говорил, мы классические area studies, но вроде бы у нас все неплохо в плане финансирования. У правительства есть интерес к экспертизе по “важным” регионам, как Восточная Европа и пост-советское пространство, Ближний Восток, Африка, Китай, Латинская Америка. Кроме того, регионоведение отлично вписывается в современный запрос на междисциплинарность. Поэтому, у нас и аспиранты появляются каждый год, и сотрудников нанимают. Но это частный случай.

Ф.: Насколько я знаю, не у всех направлений такая радужная картина в Нидерландах. К примеру, в университете Утрехта планирует ликвидировать бакалаврские программы по германским, французским, итальянским, кельтским, религиозным и арабским исследованиям. Нечто похожее происходит и в Дании. К примеру, в Орхусском университете под нож могут попасть ряд регионоведческих магистерских программ: бразильские, китайские, японские, российские, арабские и южноазиатские исследования. Декан Факультета искусств Майя Хорст оконфузилась, назвав эти направления «узкими».

Кто больше всего пострадает от сокращений в Нидерландах?

М.: В первую очередь от этих реформ пострадают иностранные начинающие преподаватели на временных контрактах, и я сам отношусь к их числу. Позиция, которую я сейчас занимаю, не предполагает исследовательских часов. Наш университет экспериментирует, нанимая людей на фиксированные контракты сроком на четыре года, которые хотят преподавать и развиваться как преподаватели. Однако развиваться как исследователь в рамках этой позиции невозможно, так как рабочее время на это не предусмотрено. Более того, это временный контракт, который не продлят. На практическом уровне, реформа затронет часы, отведенные на персональное развитие, под которыми подразумевается в том числе изучение голландского языка и педагогическое обучение. Чтобы преподавать в университете в Нидерландах, необходимо получить педагогический сертификат, который выдается только в голландских университетах. Проблема в том, что пройти обучение для получения этого сертификата можно только будучи уже преподавателем, так как для финального портфолио требуется продемонстрировать педагогические компетенции на практике (теоретически это возможно и для аспирантов, но на практике встречается редко). Полное прохождение курса, включающего теоретические и практические занятия, два блока обучения и защиту педагогического портфолио, занимает около двух лет. Так вот, после проведения реформы, часы, которые сейчас выделяются на профессиональное развитие, больше не будут считаться рабочими. Это означает, что преподаватели, уже сейчас перегруженные увеличенной нагрузкой, будут вынуждены откладывать требуемое работодателем профессиональное развитие и обучение на своё личное время.

Сокращение рабочих часов и ужесточение условий труда оправдываются желанием «сохранить кадры». Однако это выглядит как политический блеф, схожий с тем, что использует Трамп и ему подобные. Сначала пугают радикальными мерами, например, «забрать Гренландию», а затем обсуждают более мягкие условия, которые тоже невыгодны, но кажутся менее страшными. Здесь происходит то же самое: сначала заявляют о возможных массовых сокращениях, которые в реальности не обоснованы и невыгодны, а затем «сохраняют людей», но на худших условиях. С одной стороны, это создаёт иллюзию стабильности, ведь профессора вряд ли станут заниматься вычиткой студенческих работ и ведением семинаров, следовательно потребность в такого рода преподавателях останется. Но с другой стороны, это демонстрирует прекарный статус начинающего преподавателя: на нас перекладывают большую часть нагрузки при минимальных перспективах для продолжения работы как преподаватели высшей школы в нашем университете, и за его пределами тоже, так как твое исследовательское направление не развивалось в предыдущие годы работы, а позицию только как преподаватель все еще являются редкими в других университетах.

Ф.: Я читал интервью с участниками протестов против реформы высшего образования, и меня удивило, что среди них были люди, связанные с естественными науками. Они высказывали опасения по поводу своего будущего и будущего своих научных направлении. Значит ли это, что естественникам и “технарям” тоже урежут финансирование?

М.: Это может быть, потому что сокращения затрагивают университеты, а не отдельные факультеты. Однако я все же думаю, что у людей наук больше возможностей для взаимодействия с так называемым реальным сектором. В Амстердамском университете уже есть структуры и институты, которые им позволяют это делать. У гуманитариев таким возможностей намного меньше, хотя к этому ненавязчиво подталкивают тоже. Они могут обратиться к Министерству обороны, Министерству иностранных дел, к книжным издательствам, НКО, учреждениям культуры. Я думаю, что многое также будет зависеть от конкретных академических руководителей. Если найдутся люди, способные к кооперации и мобилизации своих подчиненных, которые смогут какую-то кризисную модель предложить, то они имеют большие шансы сохранить свои направления, сотрудников и студентов.

Ф.: Еще я слышал, что урезают финансирование грантов для молодых ученых. Это так?

М.: Так как я работаю сейчас как преподаватель, вопросы связанные с исследованиями и их финансированием в частности за пределами моих компетенций и знаний. Но очевидно, что они тоже сокращаются и в конечном счете это значит, что сотрудники, которые хотят меньше преподавать и поддерживать научную мотивацию, будут обращаться к внешним каким-то спонсорам, вроде грантов Европейского исследовательского совета (ERC), местной академии наук, и Нидерландский исследовательский совет (NWO), что в свою очередь повышает и без того высокую конкуренцию. В конечном итоге, ты конкурируешь со своими же коллегами за скудное финансирование. Очевидно, что такие условия не способствуют укреплению солидарности внутри профессионального сообщества.

Мне кажется, что гуманитарные науки, вроде Slavic Studies, Eurasian Studies, которым нечего особо предложить бизнесу, будут продавать свою экспертизу Министерству обороны и Министерству иностранных дел. У меня большие сомнения, что такие коллаборации способствуют развитию критической мысли, университетской автономии и свободе слова. В Холодную войну тоже было немало исследовательских центров по изучению СССР, но что-то о них особо сегодня не вспоминают, кроме как в логике пропаганды эпохи Холодной войны.

Ф.: Расскажи, пожалуйста, как проходили протесты против реформы высшего образования в Нидерландах.

М.: Как я уже говорил ранее, первые новости о планах правительства на масштабные сокращения расходов на высшее образование и науку появились летом 2024 года. 17 сентября был опубликован проект национального бюджета и худшие опасения подтвердились: сокращение расходов затрагивало различные сферы и в совокупности насчитывало более 1 млрд евро. В октябре стали появляться новости об оптимизации и сокращении образовательных программ, как правило на гуманитарных факультетах, в различных университетах. Это стало, пожалуй, самой обсуждаемой новостью в университетах в текущем учебном году. Недовольство анонсированными расходами выразилось в намерении провести общенациональную протестную акцию. Несколько крупнейших национальных профсоюзных организаций анонсировали митинг 14 ноября в Утрехте.

Я удивлен, насколько все это было горизонтально и на энтузиазме конкретных людей. Среди основных организаторов протестов можно отметить общенациональные профсоюзы (FNV,AOb), а также академические и университетские инициативы, такие как WOinActie, студенческие ассоциации ASVA, которые все это организовывают.

На уровне университета активную роль в координации подготовки играл WOinActie (“Высшее образование в действии”) Ее организатор Ренс Бод — историк, профессор из нашего университета, который занимается глобальной историей идей.

Ф.: А студенты принимали участие?

М.: Безусловно. Первый протест состоялся в Утрехте 14 ноября, и студенты сыграли в нем важную роль как организаторы, так и основные участники. Изначально митинг был организован профсоюзами, но те отменили его за день до проведения. Причиной стало решение администрации Утрехта, которая заявила, что не может гарантировать безопасность мероприятия. Это решение было связано с событиями в Амстердаме, где в ноябре произошли столкновения между местной молодежью и фанатами израильского футбольного клуба «Маккаби!». Эти события вызвали большой резонанс не только в Нидерландах. Администрация сослалась на якобы готовящиеся провокации со стороны про-палестинских сил и настоятельно рекомендовала организаторам отменить митинг. Университеты также подтвердили отказ от участия, предложив вместо этого проводить встречи и прогулки на своих кампусах в то же время, когда должен был пройти митинг.

Тем не менее, студенты в Утрехте все же вышли на демонстрацию, организованную небольшими студенческими объединениями и левыми партиями, такими как молодые коммунисты, социалисты, различные инициативы в поддержку Палестины и студенческие союзы. Эти группы проигнорировали предупреждения о безопасности. На протесте собралось около 7 тысяч человек. Участники скандировали: «Образование — это право!» и «Студенческая борьба — классовая борьба!». Несмотря на предостережения со стороны властей, на демонстрации прозвучали речи в поддержку Палестины и против милитаризации, которые были положительно восприняты большинством собравшихся.

Ф.: Как студенты связали пропалестинскую и университетскую повестку? Во время протестов в Дании тоже были пропалестинские речи, но они были связаны с повесткой реформы только в контексте нарушения академических свобод. В Копенгагенском университете студентам, устроившим демонстрацию против сотрудничества вуза с израильскими учебными учреждениями, угрожали отчислениями.

М.: Говорили, что все палестинские университеты были разрушены, и что мы должны как минимум им помогать и указывать на эту проблему. В протестных чатах есть дискуссия по этому вопросу. Кто-то хочет уделить больше внимания поддержке Палестины, а кто-то говорит, что в отсутствие консенсуса по этому лучше сделать акцент на реформу.

Ф.: Как вообще информировали о протесте?

М.: Информирование о мероприятии было централизовано и санкционировано самими же университетами. Информация быстро появлялась на официальных сайтах, и были ссылки на другие платформы, обсуждающие проблему. Например, прямо на сайте Амстердамского университета была ссылка на ресурс с агитационным материалом. На официальных собраниях сотрудников факультетов и департаментов также обсуждались совместные протестные действия. Более того, были различные чаты, в которых обсуждались действия. Не было никаких возражений со стороны университета и против агитации студентов в аудитории. Весь университет был заклеен постерами о дате и место проведения митинга. Мы, например, с коллегами рисовали транспаранты. Отличная возможность реализовать свой творческий потенциал.

Ф.: У вас вышло много людей. А на том протесте в Орхусе против ликвидации образовательных программ было около 50 человек. Мне кажется, это было связано с тем, что организаторы протеста очень плохо провели агитацию. Листовки о протесте распространялись только в пределах конкретного факультета Искусств

М.: Нужно иметь в виду, что Нидерланды маленькая страна, университеты не очень далеко друг от друга находятся в основном в агломерации Рандстад. Транспортное сообщение хорошее, и там есть скидки для путешествий в течение дня. Из Амстердама в Утрехт, например, ехать на поезде 25 минут. Для многих привычно ежедневно пользоваться поездом.

Ф.: Помимо демонстрации, какие еще способы протеста использовались? Мои коллеги из университета Утрехта активизировали кампанию солидарности с кельтологией в Утрехте. Именитые ученые писали письма руководству университета, статьи выходили в газетах с требованием сохранить программу.

М.: Сами университеты обеспечивают медийную поддержку. Если я не ошибаюсь, среди всех ректоров есть консенсус, что нужно выступать против сокращений бюджета на высшее образование и науку.

Ф.: А на каком языке были протесты? Мне понравилось, что датский протест был двуязычный. Были плакаты и лозунги и на датском, и на английском.

М.: У нас то же самое: в основном на голландском и английском. Но этих табличек было тысячи, поэтому могло быть что угодно. Я, например, видел один плакат на китайском.

Ф.: Каковы итоги этих протестов?

М.: 11 декабря было заседание парламента, и из проекта реформы были убраны поборы за просроченное обучение. Вместо 1 миллиарда евро теперь планируют сократить финансирование высшего образования на 748 миллионов. Многие, конечно, разочаровались, потому что надеялись, что оппозиционные партии будут до последнего за своего избирателя, но они просто договорились. Надо отметить, что левые и социалистические партии не принимали участия в этом и выразили свою критику. Честно говоря, это было ожидаемо, что договорятся там на меньшую сумму.

Сейчас обсуждаются новые протестные акции, и среди различных вариантов есть предложения организовать забастовки, выражающиеся в том, что преподаватели не будут выставлять итоговые оценки за студенческие работы (marking strike).

Более того, высока вероятность нового большого митинга, либо множества малых в каждом отдельном университете. В любом случае, окончательное решение по бюджету еще не принято, и в университетской среде есть еще надежда на лучший исход.

Ф.: У многих коллег здесь индифферентное отношение к реформе. Они могут ее обсуждать на факультетских собраниях, но никогда не выйдут протестовать на улице. В Дании преподаватель университета — это государственный служащий, и вот понятие служения государству воспринимается слишком буквально. Коллеги не рискуют выступать против государства и выносить сор из избы. Это при том, что сокращения могут затронуть многих преподавателей. В Дании сотрудники университета в основном имеют бессрочные контракты, но они не застрахованы от массовых сокращений. По этой причине студенты — основной двигатель протеста.

По моим наблюдениям, в Нидерландах, напротив, самыми активными участниками протестов являются сотрудники университетов, особенно начинающие преподаватели. В то время как многие студенты, кажется, ещё не до конца понимают, почему им стоит участвовать в подобных мероприятиях, сотрудники проявляют высокий уровень вовлеченности. В ноябре, например, я ходил с бейджиком — красным плюшевым квадратиком, который изначально был символом канадских студентов, протестующих против повышения стоимости образования, но сегодня используется по всему миру как символ протеста против сокращения финансирования высшего образования и науки. Я делился информацией в классе и рассказывал студентам о своем участии в прошлом митинге, надеясь, что это сможет их вдохновить.

Я считаю, что предстоящие этой весной протестные акции могут стать отличной возможностью для студентов почувствовать себя частью университетского сообщества, а не только потребителями «образовательных продуктов». Участие в таких мероприятиях — это шаг к осознанию своей роли в политических и общественных процессах, которые непосредственно влияют на их жизнь и будущее.

Для меня лично участие в протестах — это не только способ внести свой вклад в отстаивание интересов университетского сообщества и общества в целом, но и прекрасная возможность познакомиться с инициативными коллегами, узнать больше об организации массовых мероприятий, а также о том, как люди обсуждают и политизируют свой статус как работников. Этот опыт позволяет глубже понять механизмы взаимодействия внутри академического сообщества и за его пределами.

Я уверен, что этот опыт будет полезным независимо от того, где я окажусь после окончания моего текущего контракта. К сожалению, проблема, связанная с ухудшением условий труда и коммерциализацией образования, носит глобальный характер и останется актуальной еще долгое время. Это делает участие в протестах особенно значимым, как для меня, так и для всего университетского сообщества.