Урегулирование разногласий. Досудебный порядок

Может ли государственный инспектор труда продолжать проверку жалобы, если по этому основанию уже происходит разбирательство в суде? На этот счёт существуют различные мнения. С одним из них мы знакомим читателей.

НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН

Создание федеральной инспекции труда свидетельствует о намерении государства выполнить функцию гаранта Конституции. Этой особенностью и определено место инспекции в системе других правоохранительных органов и особое место в системе трудовых правоотношений.

Согласно Положению "О федеральной инспекции труда», утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2000 года № 78, федеральная инспекция, как и другие надзорные учреждения, например, прокуратура, не объявлена органом по разрешению трудовых споров (в том числе коллективных). Не предоставлены ей такие полномочия и другими нормативными актами.

Этим, в частности, обусловлено, что, вынужденная действовать в пограничной сфере трудовых конфликтов, инспекция не прекращает попыток самоидентификации, стремлений нащупать границы сферы своей ответственности, расширить их насколько возможно и не выйти при этом за пределы предоставленных законодательством полномочий,

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что только неукоснительное соблюдение закона самой инспекцией способно вызвать доверие общества (в первую очередь работников и работодателей) как к принимаемым ею мерам по конкретным делам, так и к выдвигаемым предложениям по изменению или иному совершенствованию действующих правовых установлений.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР

Самая нечеткая, зыбкая граница разделяет функции федеральной инспекции и судебных органов общей юрисдикции. В немалой степени этому способствует некоторый, мягко говоря, дуализм законодательства. Например, внесенная в 1995 году в КОАП РСФСР поправка предоставила федеральной инспекции право привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о коллективных договорах (нарушение условий, уклонение от заключения и т.п.). С другой стороны, такое же право закреплено за судом.

Какая-либо детализация в законе отсутствует, и это порождает если не тупиковую, то жалобоопасную ситуацию, при которой какое решение не прими, у проигравшей стороны всегда будет в арсенале весомый аргумент, что при рассмотрении административного дела была нарушена подведомственность (подсудность). Это способно в надзорной инстанции перевесить чашу весов в пользу жалобщика со всеми вытекающими отсюда последствиями для лиц, принимавших решение по существу.

Добровольно отдавать себя на милость надзорной инстанции желающих нет, поэтому ни в судебной, ни в инспекторской практике обилия дел по этим статьям административного кодекса в последнее время не наблюдается.

Нет определенной позиции по этому вопросу и у прокуратуры. Единственно, в чем преуспели должностные лица причастных к этому вопросу государственных органов, так это в обосновании своего невмешательства в разрешение конфликтов, возникших по поводу коллективных договоров. К слову сказать, их аргументация является достаточно веской и, как минимум, заслуживает дальнейшего квалифицированного, подчеркну это слово, изучения. Пока же вопрос остаётся «ничейным».

Чтобы не показаться голословным, скажу, что одним из весомых доводов против рассмотрения административных материалов именно инспекцией служит то обстоятельство, что конфликты, связанные с коллективными договорами, относятся к категории коллективных трудовых споров, к разрешению которых федеральная инспекция труда никакого отношения не имеет (и не должна иметь).

По мнению сторонников указанной точки зрения, реализация предоставленного инспектору права наложить штраф на виновного в нарушении условий коллективного договора не подкреплена правом инспектора составить протокол об этом правонарушении. Подобное обстоятельство, с их точки зрения, является совершенно логичным, поскольку сфера коллективных трудовых споров лежит за пределами его (инспектора) юрисдикции. Составление административного протокола ненадлежащим лицом ведет к безусловной отмене постановления, кем бы, инспектором или судом, оно не выносилось.

Рациональное зерно в этих рассуждениях есть. Обойти это юридическое препятствие в принципе можно, «пропустив» материал через прокурора, чтобы в дальнейшем рассматривать его не по инспекторскому протоколу, а по прокурорскому постановлению. Однако это снимает лишь часть вопросов в области коллективных трудовых споров.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР

Индивидуальный трудовой спор принято определять как неурегулированное разногласие между работником и работодателем, переданное для рассмотрения в компетентный орган. К сожалению, подобная формулировка по неизвестным причинам в законе не закреплена, ее можно встретить лишь в специальной литературе. Тем не менее, отсутствие законодательного закрепления не лишает ее как очевидной теоретической, так и несомненной практической ценностей, что, в свою очередь, позволяет использовать данную дефиницию в контексте конкретных трудовых дел. Попробуем разобраться.

Легче всего определиться с компетентным органом. Это орган, полномочия которого по разрешению индивидуального трудового спора прямо установлены законодательным актом, ибо этого требует принцип специальной правоспособности (органу, в отличие от физического лица, можно делать только то, что ему разрешено или предписано).

Горячие головы, поспешившие объявить федеральную инспекцию труда органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, наткнулись не только на отсутствие нормативного закрепления указанной функции за инспекцией (при желании этот факт можно попытаться хоть как-то обосновать), но и на основополагающий принцип работы инспекции, который красной нитью проходит через все ее учредительные и уставные документы. А именно — во всех случаях инспектор действует и принимает решения только от своего имени.

В отличие от судьи закон не наделил инспектора правом выступать от имени органа и принимать решения его именем. В нашем случае — именем инспекции. При том, что полномочия инспектора прописаны более, чем детально, полномочия инспекции (как властного органа) вообще не упомянуты. И этот факт уже не объяснишь забывчивостью законодателя, и не заменишь «сравнительным анализом действующего законодательства». Это концепция государства, с которой приходится считаться, нравится она кому-либо или нет.

Далее. Несомненной удачей авторов определения ИТ-спора является термин «разногласие». Он настолько широк с лингвистической точки зрения, что может считаться идеальным в юридическом смысле, при условии, что отнесён (или будет отнесён) к трудовому законодательству.

На работнике и работодателе можно не заострять внимания, а вот на том, что разногласия становятся спором только после того, как переданы в компетентный орган, следует немного остановиться.

Как минимум это означает, что орган не может принять разногласия к своему рассмотрению по собственной инициативе. Он должен ждать, когда к нему обратятся (стороны или прокурор). Помимо прочего, это дополнительный довод в пользу того, что инспекция не является органом по рассмотрению трудовых споров, так как инспектор не связан наличием или отсутствием обращения к нему со стороны заинтересованных лиц. Он действует по собственной инициативе, т.е. принимает вопросы к своему рассмотрению самостоятельно, не будучи обремененным мнениями участников трудовых отношений.

Как быть в случае поступления к инспектору жалобы обиженного работника, не является ли это передачей в компетентный орган неурегулированного разногласия по трудовому вопросу?

Правильный ответ кроется в термине «неурегулированное». Не всякое разногласие способно стать трудовым спором, а только то, по которому стороны не достигли удовлетворяющего их компромисса. Но поиск такого компромисса предполагает наличие хоть какой-нибудь процедуры, попытки урегулировать разногласие. Будем помнить, что трудовое право основано именно на договорных началах.

Для начала одна из сторон, как правило, работник, должна как минимум обозначить свое несогласие по

Сама по себе жалоба не свидетельствует о неурегулированности отношений, а, следовательно, о наличии трудового спора. Она является доказательством, что одна из сторон считает свои права нарушенными, и не более того.

Практике известны случаи, когда мотивированный отказ работодателя снимал поставленные в жалобе вопросы. Как известны случаи, когда работодатель соглашался с доводами жалобы и добровольно приводил отношения с работником к общему знаменателю. Какой же тут спор? Никакого. Поэтому связывать возникновение трудового спора только с поступлением жалобы от одной из сторон трудового договора неправомерно.

Разногласия станут таковыми после того, как вторая сторона — работодатель — поданную жалобу отклонила (полностью, частично или вообще не рассмотрела), а первая с этим не согласилась. И тут закон дает обиженной стороне дополнительную возможность урегулировать возникшие разногласия путем обращения в федеральную инспекцию труда, у которой больше возможностей добиться искомого результата. Немалый процент добровольно выполненных работодателем предписаний тому наглядное подтверждение.

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА И ЕЁ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Законодатель посчитал возможным наделить инспектора полномочиями по урегулированию разногласий в сфере трудовых отношений, чтобы не доводить эти, в основном, очевидные разногласия до состояния трудовых споров, чтобы ускорить процедуру погашения этих конфликтов и снизить нагрузку на компетентные органы, ведающие рассмотрением вопросов подобного рода. Иными словами, инспектор наделён полномочиями в области досудебного разбирательства.

В п. 9.6. Положения «О федеральной инспекции труда» за инспектором закреплено право предъявлять в интересах граждан иски в суд, но только по результатам проведенных проверок. До завершения проверки инспектор обращаться в суд не вправе.

Статья 42 ГПК РСФСР устанавливает две формы участия органов государственного управления в гражданском процессе: а) обращение с исками в защиту интересов других лиц и б) вступление в процесс (в том числе по своей инициативе) с целью дачи заключения по конкретному делу (вопросу). Если право инспектора на обращение с иском прямо закреплено в действующем законодательстве, то право на вступление в процесс с целью дачи заключения, да еще по собственной инициативе, вообще нигде не прописано.

Более того, многие суды вообще не признают за инспектором права обращаться в суд в защиту интересов граждан, мотивируя свою позицию тем, что, согласно ст.42 ГПК РСФСР, такое право может вытекать только из закона, а не из постановления Правительства Российской Федерации, как это имеет место в нашем случае.

Оспорить эту позицию достаточно сложно и удается часто только в кассационной или надзорной инстанциях. В том числе и потому, что процессуальные противники самым решительным образом выступают против участия инспекции на стороне их работников, нынешних или бывших. Вот суды первой инстанции и занимают выжидательную позицию, ожидая, что скажет кассация. Налицо недостаточная урегулированность полномочий инспектора.

Еще одной неурегулированной проблемой являются полномочия инспектора в ситуации, когда обиженный работник параллельно обращается и в инспекцию, и в судебные органы. В этом случае право на обращение инспектора в суд блокируется требованиями п. 4 ст. 129 ГПК РСФСР, согласно которому суд отказывает в приеме заявления, если у него в производстве уже есть дело по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям.

Без согласия суда вступить в дело инспектор сможет, лишь используя институт представительства. Но тут нужен консенсус инспектора с жалобщиком, поскольку полномочия инспектора будут вытекать не из закона, а из доверенности, которую ему в установленном порядке оформит работник, выясняющий отношения со своим работодателем (ст.45 ГПК РСФСР).

Очевидным минусом тут является зависимость инспектора от позиции заявителя, который может в любой момент прекратить доверенность, если посчитает, что представитель отстаивает точку зрения закона, а не его собственную.

Кроме того, поиск консенсуса с жалобщиком является делом непростым, и может затянуться на неопределенный срок.

Во всех остальных случаях инспектор может принять участие в рассмотрении дела только с ведома и по поручению суда, который способен принять такое решение либо по собственной инициативе, либо удовлетворив соответствующее ходатайство заинтересованной стороны. Нельзя исключить, что с такой просьбой к суду может обратиться и сам инспектор.

И, наконец, наиболее по спорный вопрос: может ли инспектор продолжать проверку жалобы, если по этому основанию уже происходит разбирательство в суде? Нет — если по делу состоялось судебное решение. С этим утверждением согласны, кажется, решительно все. Должен — считают другие, если решения по делу нет, ибо такие проверки будут способствовать приведению в чувство нарушителей трудового законодательства и сокращать сроки долгих судебных процедур.

С такой точкой зрения следует, безусловно, согласиться, если действия инспектора в этом случае не будут расценены как вмешательство в рассмотрение судом трудового спора. Ведь закрепленный в ст. 146 ГПК РСФСР принцип устанавливает, что всякую работу с доказательствами по выяснению истины суд проводит непосредственно, т. е. сам, без посредников, даже таких, как государственный инспектор труда.

Тут мы возвращаемся к тому, с чего начали — с понятия трудового спора, которого нет в действующем законодательстве, чье отсутствие, как мы видим, негативно отражается не только на состоянии теоретических разработок, но и на вполне конкретных делах, с которыми почти ежедневно приходится сталкиваться государственному инспектору труда.

Источник

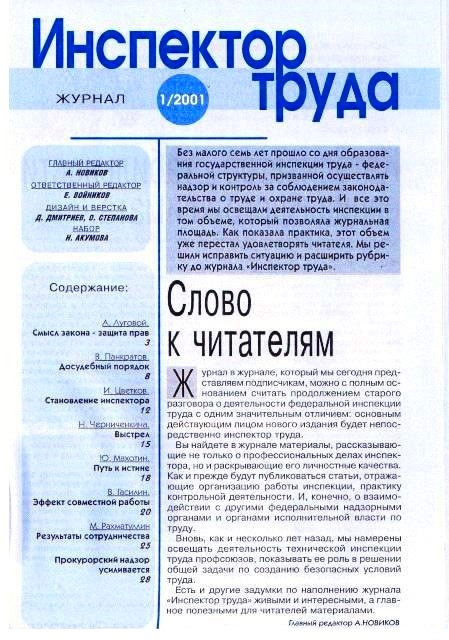

Досудебный порядок / В.В. Панкратов // Инспектор труда, № 1- 2001. С. 8-11.