Владимир Систер. Понятийный аппарат трудового права. Предисловие

В последние годы для любого непредвзятого наблюдателя стал очевидным факт широкомасштабного вторжения гражданско-правовых норм в ту сферу общественных отношений, которая исторически считалась вотчиной трудового права.

Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации достаточно полно отразил трансформацию трудовых правоотношений в зеркале рыночной экономики и уже по этой причине содержит достаточно много заимствований из арсенала отрасли гражданского права. В пример можно привести нормы, устанавливающие ответственность работодателя за невыплату или несвоевременную выплату заработной платы, либо определяющие степень вины пострадавшего в ходе расследования несчастного случая, практически идентичны своим гражданско-правовым собратьям правила возмещения морального вреда работнику.

Однако справедливость требует отметить и обратный процесс. Трудоправовые нормы постепенно становятся принадлежностью других отраслей права. Они присутствуют в том же гражданском праве, например, в законодательстве о банкротстве, где регулируют вопросы погашения задолженности по заработной плате работникам организации-должника, в законодательных актах о патентах, определяя права работодателя в том случае, если изобретение сделано работником в рабочее время при исполнении должностных обязанностей и т.д.

Указанные обстоятельства характерны и для права социального обеспечения, права обязательного социального страхования (как подотрасли финансового права) и других правовых отраслей, которые вынуждены оперировать трудоправовыми понятиями («трудоспособность», «стаж», «несчастный случай на производстве», и т.п.). О государственной службе и говорить нечего.

Подобное взаимопроникновение характерно не только для гражданского и трудового права. Всеобъемлющий характер труда как социального явления обусловил невозможность регулирования возникающих в этой сфере отношений нормами только одной отрасли. В той или иной степени к такому регулированию прикосновенны многие отрасли Российского права: уголовное и административное (в части должностных преступлений и правонарушений), уголовно-исполнительное (в части отбывания некоторых видов наказания, в том числе связанных с лишением свободы), семейное (в части оплаты труда приёмных родителей) и т.п.

Естественно, что изложенное относится и к таким нормам, которые ещё не объединены в отрасль, т.е. не обрели известную самостоятельность, например, нормы дипломатического права, которые содержат определение персонала посольства, перечень членов семьи дипломатических работников, которые могут исполнять трудовую функцию за рубежом, и т.д. Таким образом, факт «перекрёстного трудоправового опыления» можно считать доказанным.

Указанное обстоятельство породило новые проблемы, которые касаются не только споров о приоритете тех или иных норм в сфере регулирования некоторых аспектов трудовых отношений, но и существенным образом затрагивают понятийный аппарат трудового права. Очевидно, что различное толкование таких, к примеру, понятий как «должностное лицо», которыми оперируют различные отрасли Российского права, только способствует чрезмерному разрыхлению предмета правового регулирования.

Сам по себе факт сведения воедино содержащихся в законодательных актах различной отраслевой принадлежности формальных определений, призванных с разных сторон охарактеризовать единый объект правового регулирования, представляет собой весьма важный шаг по консолидации отечественного правоведения вообще и трудового права в частности.

Собранные под одной обложкой, легальные трудоправовые определения, позволяют, с одной стороны в историческом плане проследить ход и логику законодательного процесса, с другой — довольно отчётливо отражают коммуникативную функцию трудового права, перекидывают своеобразные мостики между различными отраслями, консолидируют их, чем значительно упрощают задачу независимого исследователя или, как теперь говорят, пользователя.

Отметим, что словарные дефиниции касаются не только законодательной сферы, но и теории, а также науки трудового права. Интересным в этой связи представляются авторские определения таких терминов, как свобода, справедливость, равенство и солидарность — основных принципов трудового права, формулировки которых нет ни в законодательных актах, ни в учебниках.

Бесспорным преимуществом справочника является алфавитный принцип его построения, и вот почему. На практике комментарии действующих законов представляют собой сборник суждений, послушно следующих вслед за соответствующими статьями этих актов. Иному юристу не всегда просто сориентироваться в законе, если он обращается к нему не постоянно, а время от времени, что уж говорить о нас с вами.

Чтобы избежать этого недостатка и облегчить участь читателей, авторы многотомных комментариев иногда помещают в конце своего детища краткий алфавитный указатель используемых в законе терминов. Этот достаточно эффективный приём многократно усилен в справочнике. Усилен тем, что его составитель идёт не от закона к термину, а от термина к закону или иному нормативному акту.

Тут следует отметить не только многоотраслевую широту, но и несомненную глубину справочника, поскольку, не ограничиваясь только законодательными актами, он оперирует даже такими труднодоступными источниками, как ГОСТы, монополию Госстандарта на тиражирование которых до 2010 года не смог сокрушить закон «О техническом регулировании». ГОСТов к моменту выхода словаря в свет нет ни в СПС «Гарант», ни в СПС «КонсультантПлюс».

Комплимент по поводу глубины не стоит относить исключительно к источникам права. Массив нормативных актов представлен не только новым и новейшим законодательством. Он также содержит и те акты, которые утратили силу, но использованные в них термины до настоящего времени представляют определённый исторический интерес. Естественно, что в каждом случае утраты актом юридической силы в справочнике сделана соответствующая сноска.

Каждый легальный термин справочника имеет ссылку на конкретный источник права. Особый интерес представляют вокабулы, в которых в виду разночтений содержатся несколько одинаковых терминов, по-разному интерпретированных в разных источниках. Любопытно проследить, как некоторые, не всегда удачные термины, с упорством, достойным лучшего применения, кочуют из одного нормативного акта в другой.

В первом абзаце словарной статьи помещён основной термин, как правило, содержащийся в законодательном акте, занимающем более высокую ступень в иерархии источников права. Следом, уже курсивом, приведены либо аналогичные термины из нижестоящих актов, либо другие легальные термины, помогающие раскрыть смысл основного определения, правильно истолковать его. С этой же целью некоторые вокабулы снабжены кратким авторским комментарием.

К сожалению, не все важные определения трудового права формализованы в нормативных актах. Достаточно сказать, что Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит такого понятия как «труд». Это общая беда Российского законодательства. Какой кодекс ни возьми, в нём, в большинстве своём, не найти титульного определения, давшего название этому кодексу, а раз нет такого определения в статьях кодекса, нет его и в комментариях.

Указанный недостаток преодолён в справочнике. Автором разработаны доктринальные определения многих важнейших явлений, образующих становой хребет трудового права. В некоторых случаях они также снабжены кратким пояснением. Выделить доктринальные определения из массы легальных достаточно просто — они не содержат ссылки на закон или иной источник права.

Если с помощью широкомасштабной консолидации легальных определений автор наглядно продемонстрировал коммуникативную сущность норм Российского трудового права, то с помощью доктринальных определений и комментариев к ним ему удалось добиться эффекта их гармонизации. Это первая удачная попытка подобного рода и поэтому она заслуживает весьма положительной оценки.

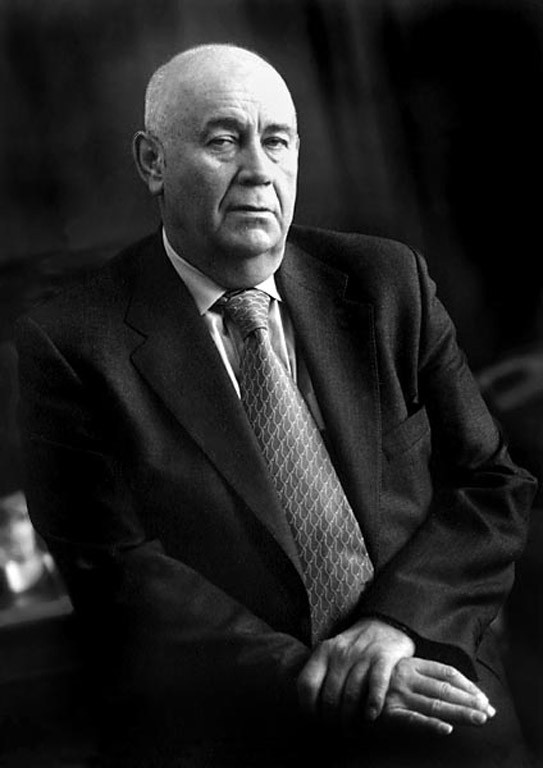

Член-корреспондент РАН Владимир Г. Систер

Источник

Толковый словарь-справочник трудового права. Краткий тематический частотный словарь: с приложением текстов Трудового кодекса Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от