Вещь не в себе или феномен старого зайца

«Вещи к нам куда ближе любых ощущений. Мы можем слышать, как в доме хлопают дверьми, но мы никогда не слышим акустических ощущений или хотя бы просто шумов. Чтобы услышать чистый шум, нам уже приходится отворачиваться в cлухе от вещей, отвлекать от них свой слух, слушать абстрактно»

М. Хайдеггер «Исток художественного творения»

Человек неразрывно связан с вещами — нас окружают вещи, мы создаем вещи, уничтожаем вещи, мы придаем им значение и отражаемся в них, мы бережем вещи, наконец, мы обмениваемся вещами. Обычно под вещью мы понимаем нечто, имеющее физическую природу, наделенное определенными свойствами и качествами, составляющее некоторую ценность. Причем ценность не всегда связана с функциональностью. Она формируется исходя из внутренних ощущений или внешних — социального мерила, а значит, имеет динамичную природу. К примеру, iPhone 6 сегодня — вещь, имеющая высокую социальную ценность, которую в перспективе недалекого будущего гарантировано потеряет. То есть, ее физическая ценность находится здесь и сейчас. Но мы способны также наделять вещи чувственной ценностью. И тогда достаточно пропутешествовать во времени к iPhone, например, 666, чтобы его бесценный в наше время собрат стал тем же, чем сейчас является Motorola для бывших подростков 90-х — символом поколения, глотком юности.

«Мой первый телефон — панасоник. Это была огромная труба металлического цвета с маленькой откручивающейся антеннкой и экраном в три, кажется, строки, подсвеченные зелёным. Он у меня появился в тот момент, когда у всех уже вовсю были телефоны. А сама я училась, наверное, на третьем курсе университета. Мне его ужасно хотелось, но достался он мне б/у (сестра что ли как-то подшаманила). С одной стороны, это было прекрасно — это как войти в новый мир людей с телефонами, с другой — тогда только набирала обороты социальная оценка, построенная на марке и модели телефона, и в этом смысле он очень и очень проигрывал. Мне он не нравился, что уж там, но я гордилась своей принадлежностью к миру тех, кто «связан телефонами». У него был чудесный чехол (уже позже появился) в виде розового зайца: со стороны казалось, что я говорю в зайца, и мне это нравилось. Со временем телефон стал сильно разряжаться, но это не стало достаточным поводом для расставания с ним. Я просто заменила аккумулятор и, как детали от битых машин, он был уже другого цвета — сам телефон остался серым, а спина (у этого телефона не спинка, а целая спина) стала густо-синей. Я его стеснялась. Наконец наступил момент, когда и новый аккумулятор стал приходить в негодность и в кратком двухминутном разговоре мог спонтанно отключиться. Вот тогда настало чудесное прекрасное время, когда я смогла выбрать себе технику сама и радостно распрощаться с ним. Как вся техника того времени, он перекочевал в дом к маме или сестре.»

* здесь и далее используются цитаты участников социального пространства.

Описывая «Общество потребления» еще в 70-х Жан Бодрийяр, французский социолог и философ, отметил, что «люди в обществе изобилия окружены не столько, как это было во все времена, другими людьми, сколько объектами потребления». Эволюция изобилия происходит не только вертикально — в количественном выражении, но и горизонтально — в качественном. Изменился сам «дрогстор» — от материальной единицы до информационной. Можно предположить, что эксклюзивным продуктом современного общества потребления стала эмоциональная единица. Если раньше «вещь для нас», представляла «гоголевскую шинель», — набор функциональных и статусных критериев, составляющих суть внешних отношений «я и общество», то сегодня она наполняется внутренними связями «я в

«Сейчас оглядываюсь, смотрю по сторонам…Вот к стене прикреплены три билета: на концерт, автобус, самолёт. Каждый как символ перемен: билет на концерт символизирует перемены не только в моей жизни, но и в стране в целом; автобус — это прощание; самолёт — другая веха в работе. Мамина фотография: она молода, прогуливается с отцом. Вот крошечный рисунок на стикере: шхуна и северное сияние. Коллекция фигурок божьих коровок. Всюду какие-то маленькие вещички памятные или не очень, но они, самое любопытное, имеют свою функцию — призваны создавать уют и давать ощущение дома в чужих помещениях. Приедешь в пустую, нежилую квартиру, прикрепишь фотографию на стену, поставишь фигурку на полку — и помещение вдруг преображается…»

В своем сборнике рассказов «Чемодан» Сергей Довлатов очень точно раскрывает богатую эмоциональную связь с предметом/вещью с полным отвлечением от его/ее функциональности. Конечно, такие связи не возникают вдруг и, пожалуй, имеют историю фамильных драгоценностей. Явная нематериальная ценность их стала очевидной теперь, возможно, благодаря развитию информационной единицы — сетевой контент все больше наполняется не описанием событий, а ретрансляцией впечатлений. Почему ретрансляцией — потому, что это попытка передать от «я сегодня» чувства и ощущения «я вчера», эдакое ностальгическое воспроизведение значимых точек или придание значимости незначительным.

«Предмет связан с памятью. Он как носитель информации — своего рода компакт-диск с данными. Как-то на даче я нашла бабушкину гребенку для волос: пластиковую, всю в земле и траве, вернее, это было все, что от гребенки осталось. Я держала ее в руках и просто увидела как бабушка надевала ее по утрам, закалывая волосы на затылке, как она работала в саду…может с соседкой через забор разговаривала — она это любила делать подолгу. И все доброе и хорошее, что связано с моим детством и бабулей, оно как киношка или струя какая-то прошло через меня. По идее, конечно, гребенку можно было выкинуть, но я не стала. И таких вещей у меня полдачи.»

Художественная красота таких посланий неоспорима — они получают эмоциональный отклик, становясь зеркалом для читателя. Хотелось бы разобраться в анатомии их происхождения, а также точках и степени их влияния на самого посланника — что он нам на самом деле говорит, и что мы в сущности отражаем. То есть, что мы храним и то ли мы храним.

Вот к примеру история. Молодая женщина собирала небольшую коробку памятных вещей, наполняя все новыми артефактами, «души» которых запирала в дальний угол шкафа. В одну из генеральных уборок она наткнулась на эту коробку. За прочим старьем в ней оказались и женские шифоновые перчатки, то ли бежевого айвори, то ли цвета уже выцветшей временем ткани — свадебные перчатки матери. Вещь эта, как оказалось, кочевала из квартиры в квартиру более 30 лет. Брак родителей продлился едва ли в половину этого времени, болезненно распавшись и не принеся радости ни одному из его участников. Таким образом, оказалось, что молодая женщина трепетно хранит воспоминания об опыте матери словно вещественные доказательства ее провала. Женщина не замужем и на любые разговоры матери о браке реагирует жестко и однозначно. В этом контексте свадебные перчатки могут сказать: «у меня есть доказательства, что у тебя ничего не вышло, значит, и у меня не получится, поэтому я не стану рисковать» или «ты не имеешь права говорить мне о браке». В любом случае, если эти перчатки и хранились их обладателем как символ любви и семьи, их давно пора было бы выбросить за истощением актуальности.

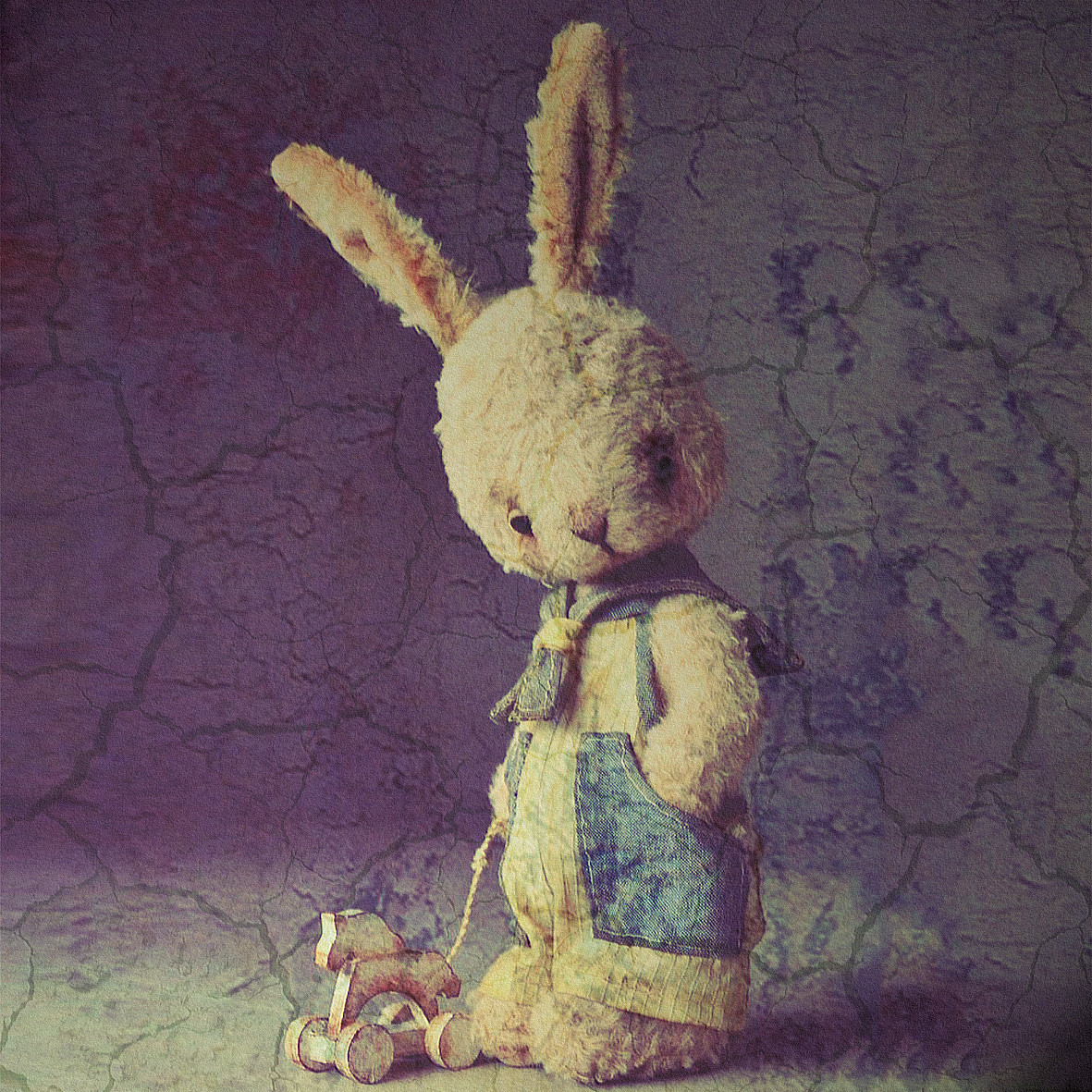

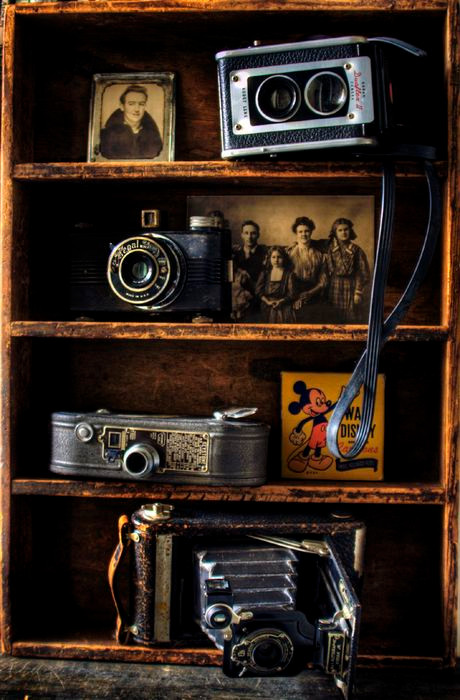

Близкие, более или менее драматичные, истории сегодня раскрываются почти с порнографической откровенностью. Взрослые люди рассказывают о первой детской игрушке, старой отцовской гитаре или первых фирменных джинсах, вытряхивая архивы своих «чемоданов». Во времена «изобилия» становится значимой сопричастность к «дефициту». Причем, не только материальному, но и культурному, духовному, эмоциональному дефициту. За предметами стоят не только таксономические предикаты — определяющие предмет, но и сложные характеризующие связки суждений. От «это изделие из ткани — детская игрушка» до «этого плюшевого зайца купил дед моему отцу на его пятый день рождения».

«Часы дедовы есть — “Звезда”, им не меньше шестидесяти, но они на ходу и после репассажа. Деда я знал мало — в своей взрослой, сознательной жизни уже не застал, но любил. Остались только часы — это были его единственные часы за всю жизнь. По работе ему приходилось заниматься хронометражем, время было тяжёлое, денег особо не было, да и часов тоже. А ему без них как без рук. Ну и бабушка как-то сказала, пойдём, купим тебе часы. Ну, они пошли и купили. Он их берёг: с работы придет — снимет, и на полочку. А теперь они у меня. Надеваю иногда в выходные — когда дома отдыхаю или на даче, но не работаю, а именно отдыхаю. В них делать-то ничего особо нельзя — старенькие они, водозащиты нет.»

Иметь эмоциональную связь только при таксономических предикатах невозможно. Эту связь создают как раз сложные связки, реляционные предикаты. От того, каким закрепился набор суждений о предмете в прошлом, будет и полярность чувств, с ним связанных — положительные или отрицательные. Нейтральные, как правило, не фиксируются в качестве воспоминаний.

Дэвид Юм выделял два класса восприятия ума — идеи и впечатления. Человек может отображать, копировать или воспроизводить свои чувства и ощущения, вызывая их в памяти, — эти образы и есть идеи. Однако идея (или воображение) не достигнет силы и живости первичных ощущений (живых переживаний) — впечатлений.

«Мне кажется, вещи, которые так бережно хранятся, — крючочки, за которые цепляется память, и которые будят воспоминания, что ли… Взял в руки — возник перед глазами человек, с которым эта вещь связана. Воспоминания имеют свойство тускнеть со временем, становиться несколько размытыми… А

При «записи» воспоминания в память той или иной вещи, происходит неминуемое отдаление от ее имманентных свойств — свойств, присущих ей первоначально как вещи/предмету. Вещи не могут нести такой большой груз как человеческие воспоминания без вреда для собственной сущности. Взять хотя бы тряпичного зайца. Вдруг найденная в чулане игрушка становится яркой вспышкой чувств. Ее обладатель погружается во впечатления, переживания настоящего опыта, связанного не с вещью в прошлом, а ведет диалог с собой здесь и сейчас. Вещь лишь виртуальный носитель тех переживаний — проводник. Но что происходит со «старым зайцем», когда о нем рассказали или написали — опыт пережит, воспоминание пере-пережито. Далее заяц может откладываться до следующего воспроизведения в пыль и забытье — туда, откуда пришел. Как и чувства, с ним связанные.

Если это происходит, искажаются прежние связи, казалось бы сильные, искренние, цельные. Вещь доживает свой век в лучшем случае в памятной коробке, ее «дожевывает» время. Поэтому, встретившись со старой вещью, прежде всего стоит понять, какие чувства в нее закодированы, чьи они и почему им нет места в настоящем, а если есть — что мешает реализовать их. Ведь можно хранить вещи, чтобы просто иметь доступный портал в прошлое, или не выпускать из рук, оставаясь, таким образом, всегда немного в прошлом.

«Я разделяю хранение каких-то вещиц родных и вещиц от бывших любовей. Первое для меня словно островок в бушующем море — то, что подтверждает незыблемость, в том числе и меня лично. Для меня сейчас это кофеварка на песке — предмет советских годов, который словно весь мой дом детства. А второе — … раньше я

Между тем, почти любой предмет можно наполнить новым духом, создать новую ценность для себя и, возможно, близких. Не порождать фантомы, строя «музей восковых фигур», а освободить пространство своей жизни для НОВОГО опыта, впечатлений, ощущений, отношений, вещей и хранить только то, что истинно ценно.

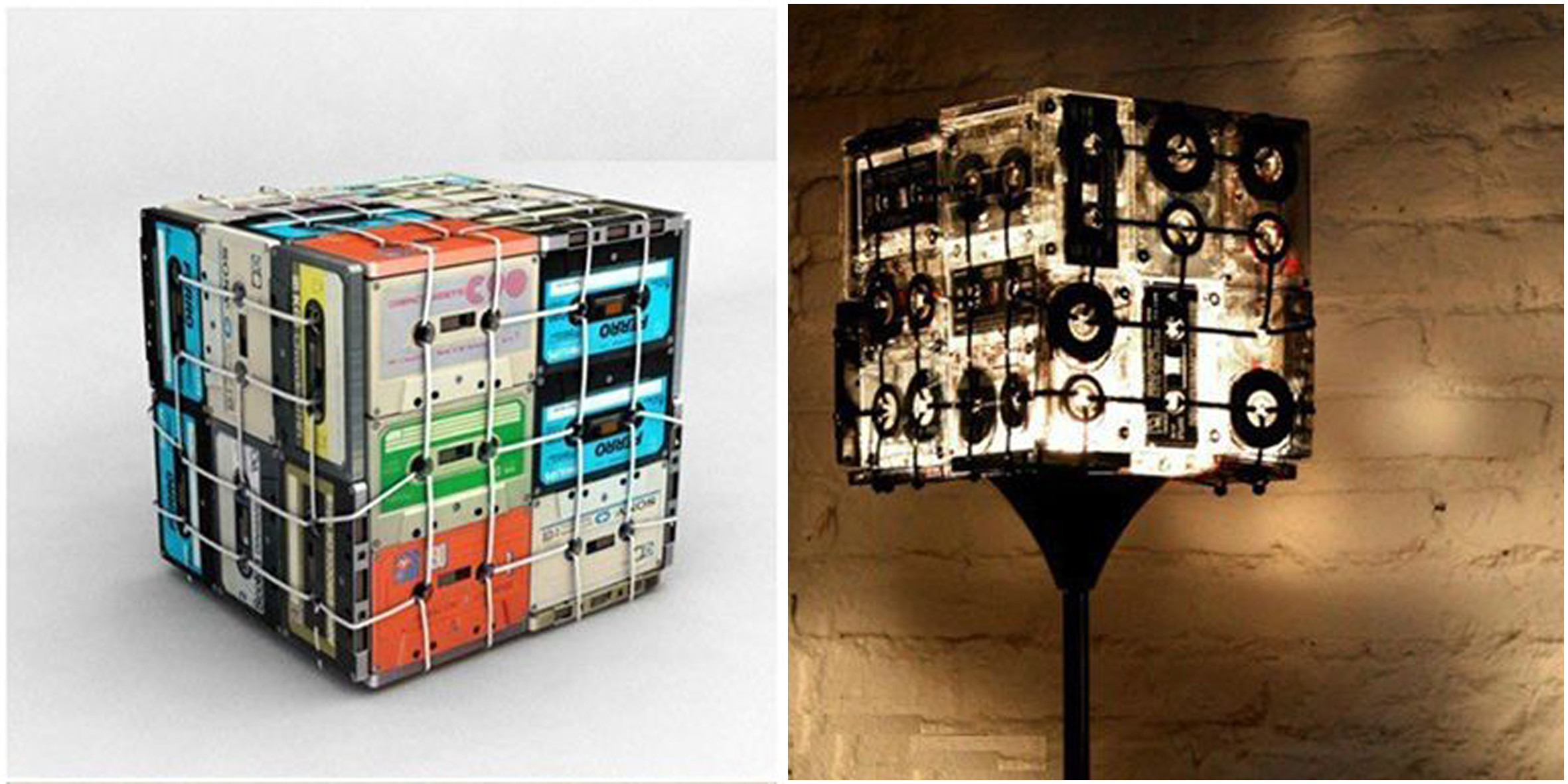

Для вещи это тоже новая жизнь, а иногда и важная трансформация на уровне имманентных свойств. Так старый сборник аудиокассет, собранных в юности, может стать необычным торшером, мамин любимый халат — оригинальной детской игрушкой, забытая отцовская гитара — часами в гостиную.

Это происходит не за счет контейнирования эмоций в вещь, а посредством усложнения связей с ней — развития ее истории, общей истории. Тогда, если оглядеться, найдется новое место и старому зайцу.