Набоков и "Русские евреи"

Широко известен заочный спор живого — тогда — Набокова и мертвого Мопассана. Вернее, спора, как такового, и не было. Был счет великого русского писателя к не менее великому французу. Набоков попрекал Мопассана за отсутствие реализма в рассказе «Ожерелье» (к слову, попавшего ныне в школьную программу).

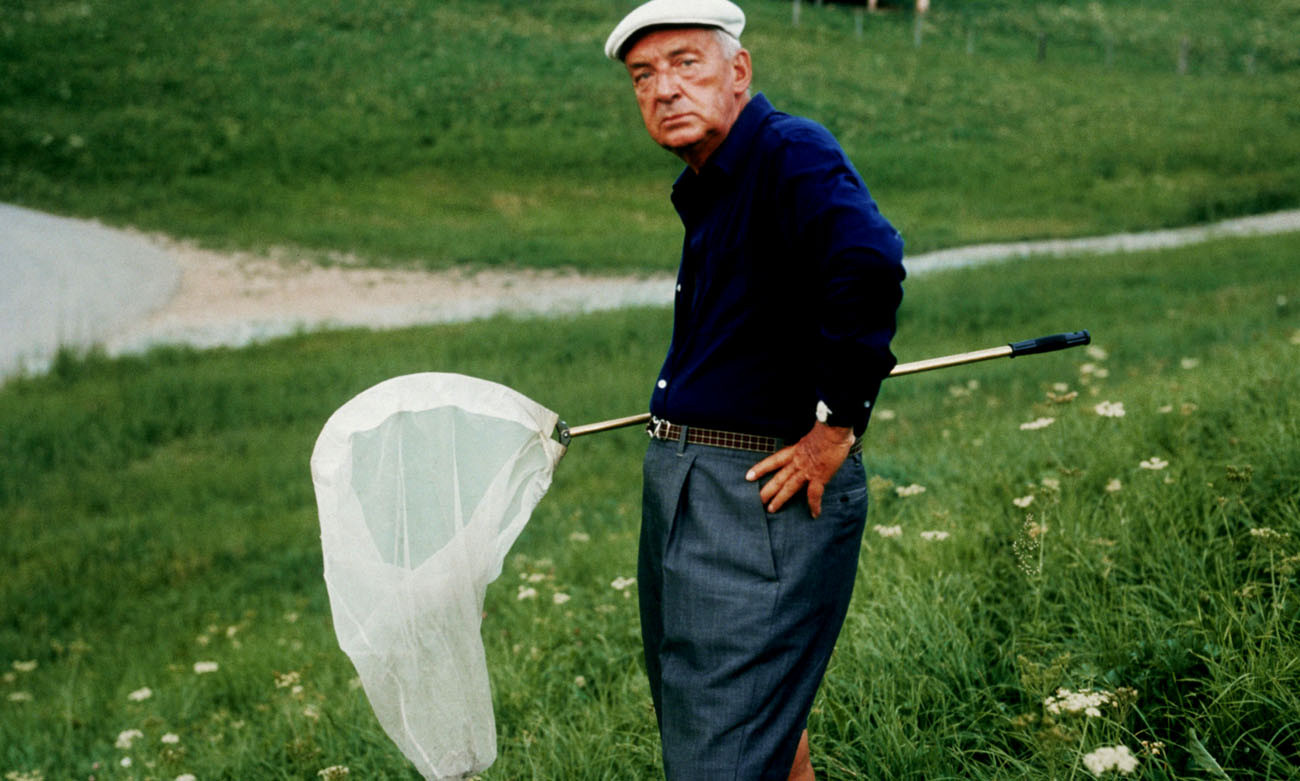

Казалось бы, кому как не русскому наследнику «великих реалистов» учить уму разуму «зарвавшихся заморских (читай — зарейнских) простаков». Однако, на деле, спустя эпоху, любой читатель может лично убедиться в исторической победе Мопассана, просто а) прочитав сей короткий рассказ, б) ознакомившись с критикой Владимира Владимировича, а, затем, в) оглянувшись вокруг. Жовиальная une vie французского воевавшего дворянина оказалась правдивее выверенных и вычурных виньеток дворянина русского, в пенсне и с сачком.

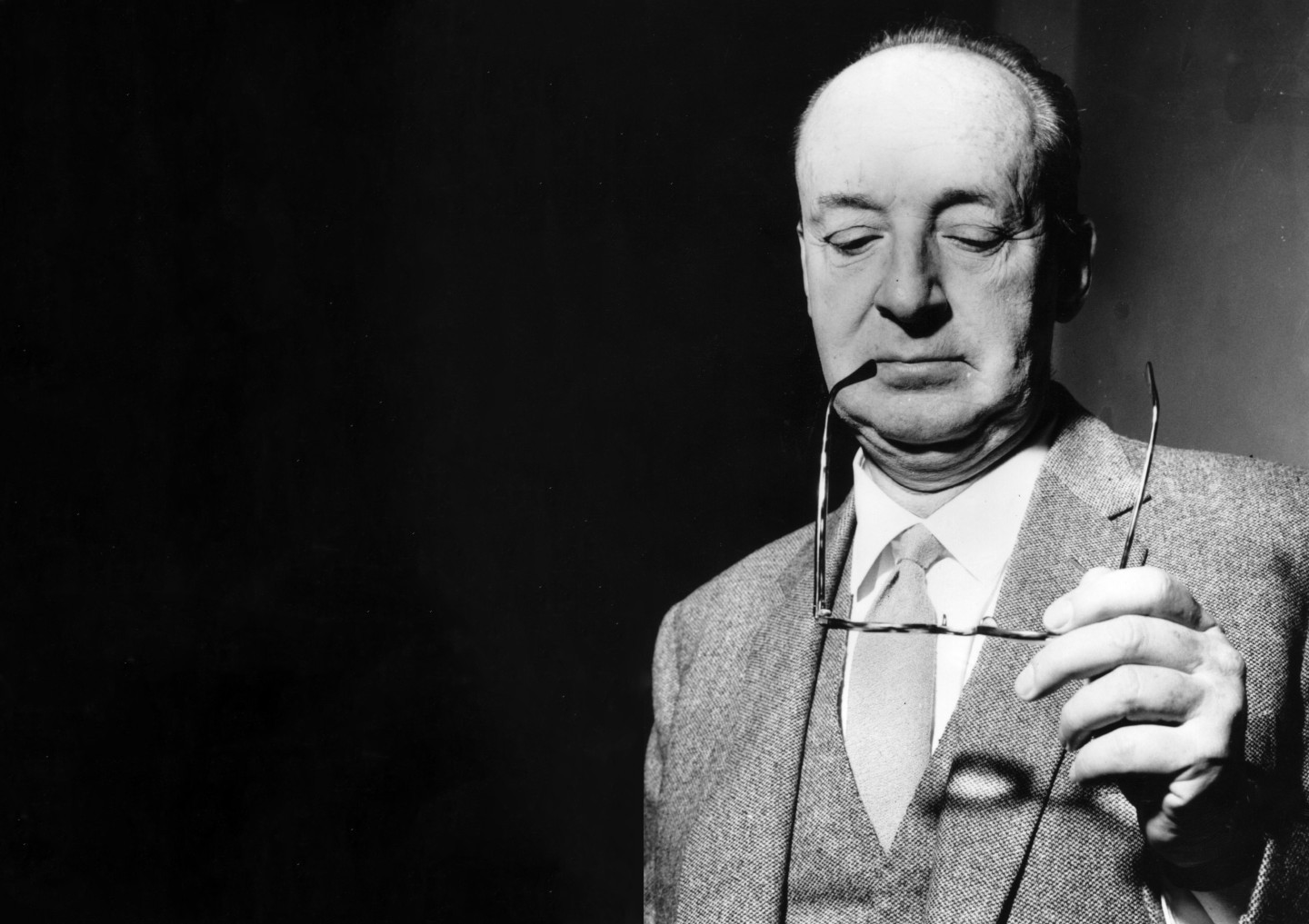

Впрочем, всё это не умаляет художественного дара Набокова, оказавшего, походя (и наряду с, пожалуй, Розановым, Солженицыным и Бродским), определяющее влияние на перестроечную и постперестроечную интеллигенцию и, соответственно, на новую русскую мысль.

Надо сказать, эти титаны оказали влияние не только на стилистику наших пишущих современников (тут вам и пунктирные качели Дмитрия Галковского, словно бы выходящие раз от раза за пределы оптики, и вычурная языковая карусель Сорокина и Соколова), но и буквально полностью определили тематику опусов оных. Так, одной из базовых тем здесь становится тема «русского еврейства» (и в целом «еврейский вопрос»). Присутствующий эксплицитно уже у Набокова (через Веру Слоним), Розанова (особенно остро, в контексте эпохи), Солженицына (те самые «Двести лет») и Бродского (по понятным причинам), этот вопрос особенно бурно цветет в перестроечную эпоху, продолжая давать ростки по сей день.

Одним из хрестоматийных примеров постсоветского интеллектуала в российском медийном пространстве вот уже много лет является журналист, режиссер и телеведущий Парфенов. Стилистика журналиста Парфенова абсолютно набоковская. Он угрожающе интеллектуален, он сыпет ассоциациями, плетет кружева, плотно насыщая нужными и ненужными фактами (как, часто, и ваш покорный слуга) свою речь, рассыпающуюся (но не растасканную) на цитаты. Более того, Парфенов постоянно показывает своему зрителю всю степень своей рефлексии по поводу собственного дискурса, начиная рассуждать о самой ткани повествования. Этот автореферат мы видим всё у того же Набокова (особенно в «Других берегах»), у Розанова (почти везде), у Солженицына (временами даже в «Гулаге»), Бродского (часто) и далее почти у всех вплоть до столь разных авторов, как Андрей Горохов и упомянутый выше Галковский. Некоторые, впрочем, разносят данную практику, по разным срезам себя, разбавляя внутреннего Порфирия Петровича (тут — поэт, там — журналист, здесь — критик), как, скажем, Дмитрий Быков или Викентий Грибанов. Неизменным остается невероятная степень публичной саморефлексии, граничащая с самооправданием/самообличением, что не удивительно: после ряда событий XX века, звенящих в ушах по сей день, возникает резонный вопрос в необходимости письма (и вообще творческой практики как таковой) в России. Не довольно ли нефти, газа?

Однако, «еже писах, писах». И Парфенов пишет, говорит, снимает. И делает это хорошо. Вслед за стилистикой, впрочем, идет и тема. Сначала, неизменно, про «Россию, которую мы потеряли» («Цвет нации»). Затем, тема «Русских евреев». Леонид Геннадьевич снял про это три фильма. Первая часть посвящена евреям Российской Империи, вторая «юдофильскому» периоду СССР (1917-1948), третья, с некоторыми оговорками, современному положению дел. Впрочем, сама тематика в случае русского автора после Набокова не так уж важна. В «Русских евреях» мы видим всё то же плетение словес и цветущую сложность филигранно подобранных фактов, приемов, локаций. В случае Парфенова всё это интеллектуальное раблезианство могло бы быть списано на слегка неизжитый провинциальный комплекс (Рабле, как известно, тоже провинциал): а я, мол, и так могу. Однако, bilingual-casus-nabokov не оставляет этой спасительной мысли ни малейшего шанса: провинциализм оказывается со времен Набокова (возможно, ввиду эмиграции и «Трагедии-1917», столь полно выраженной провинциалом Розановым в «Апокалипсисе наших дней») имманентным свойством русской души (что, разумеется, роднит сегодняшних русских с евреями). При всех несомненных задатках «номером один» не вышло стать ни у Ставинского , ни у Набокова, ни даже у наиболее близкого к этому академика Павлова (впрочем, именно Павлову принадлежит знаменитая попытка рефлексии на заданную тему в лекции «О русском уме», так и оставшаяся пролегоменом). Прыгнуть выше головы смог, пожалуй, лишь граф Лев Толстой, занимающий все первые строчки бесконечных читательских рейтингов (забавно, кстати, что Толстой, столь ценимый Набоковым, обожал Мопассана; нетрудно предположить, что Набокова бы Толстой не любил). И вот, нам, везде, в России, остро не хватает той самой мопассановской une vie, что, вроде бы, промелькнула в стихах русского француза Пушкина простой — только с виду — историей Жени и Наташи, да, махнув хвостом недооцененной неблагодарными потомками (где гордый внук славян? где финн? где ныне дикой?) золотой рыбки, растворилась в вязком океане бесконечной автореференции. Да, читатель, вы угадали очередную аллюзию, теперь на «Солярис». А начался абзац с «переломной» Ахматовой.

Впрочем, неизбывная проблема российского текста не столько в том, что он перенасыщен самим собой (все это мы видим и в «Евгении Онегине»), этим, по правде сказать, грешит уже весь, ставший вдруг провинциальным, мир, а в том, что простой истории (the straight story) из этой ветвящийся глоссолалии у русских авторов сложить не получается. Вот и в новейшем Youtube-проекте Парфенова под многозначным (а как же иначе?) названием «Парфенон» журналист играет в жанре чуть ли не Дэвида Боуи (который, впрочем, тот еще набоковский птенец). Сменяют друг друга цитаты и автоцитаты. Автор ироничен, вдруг тронут, вдруг снова отстранен. Понятно, отчего это так. «Мы ленивы и нелюбопытны». Вот на столе бутылка pinot noir. У талантливого умного, а, главное, успешного журналиста. Зритель, остановись, заметь себе: это вино хорошо, его положено пить. Загугли после название, форумы почитай. Потом купи и выпей. Сам. Но — нет. И Парфенов доказывает ленивому и нелюбопытному то-то и

Впрочем, к чести Парфенова, стоит добавить и искренность, крайне редкую в наших краях, и не менее редкое желание делать действительно качественный продукт. Именно эти два обстоятельства, в итоге, и делают «Русских евреев» желательными для просмотра.

Впрочем, все вышесказанное это лишь первая часть, невероятно растянувшееся adagio, посвященное постоянным попыткам русского сознания связать все со всем, создать, наконец, стройную и непротиворечивую структуру, идеальный образ себя (т.н. «русская идея»), обреченный, увы, на провал.

Не секрет, что жизнь сама по себе вещь достаточно противоречивая, и набоковский катабазис в детерминизм, столь полно усвоенный «русским логосом», оборачивается тотальной редукцией. Как тут не вспомнить программное стихотворение другого русского до мозга костей еврея, со строчками: «запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса». Очевидно, что в этом шкафу мы имеем и полное собрание сочинений Диккенса, и нижнюю полку с аккуратной стопкой винила: ХТК Баха, “The Wall” Pink Floyd et cetera, et cetera… Русское сознание предельно невротизировано культурой. Русская культура, в свою очередь, предельно сознательна. В целом, это некий ментальный «конструкт без яиц» (имеются ввиду яйца ab ovo), без той самой земли, куда закапывается героиня пазолиниевской «Теоремы».

Русский интеллигент почти всегда западник (в запущенных случаях даже bilingual). Просто потому что русская культура — западная. И Чехов с Мопассаном близнецы-братья, и у Чайковского все те же adagio и scherzo. Однако, пушкинская легкость вкупе с пониманием того, как работает исходный код, кажется, за набоковским детерминизмом утерялась. Да, все мы, пишущие, умеем выходить из контекста, вставать в позицию третьего и вести наблюдение за наблюдающим наблюдателем. Мы научились ставить кавычки и даже имеем соответствующий жест. А еще мы умеем обращаться с сачком. Это заманчиво и в сущности просто: выщелкнуть надоедливого персонажа («но никакого Александра Ивановича не было»), сконструировать новеллу (а то и рецензию) на манер симфонии либо скрипичного концерта.

И все же поразительна способность и страсть русского сознания образовывать связи и связки. Наверное, дело в климате. Когда по полгода (и больше) за окнами лютует всамделишный “horror and moral terror”, каждая вешка, каждая связь может спасти жизнь (une vie). Однако, не стоит забывать и о том, что времена изменились. В прологе шедевра Пьера Паоло Пазолини «Медея» кентавр Хирон объясняет Ясону мир несколько раз, в зависимости от возраста будущего героя. Каждое объяснение, во многом, перечеркивает предыдущее. В

Этот текст, родившийся из простой (но не нашедшей адресата) рецензии на «Русских евреев» Парфенова, не может и не должен быть закончен. Слова его автора расходятся как круги по воде, отзываясь, то здесь, то там, провоцируя микроводовороты и наноцунами. Впрочем, и сам этот текст был инспирирован рядом культурных камней, брошенных в океан авторского мышления. Не даром же Парфенон (в честь коего назвал свой новый проект Парфенов) посвящен Афине, богине мышления, вышедшей из зевсовой головы. А боги и богини, как известно, дышат, где им угодно. Может, в шкафу, может, вне.