Почему Бирн сложнее Баха

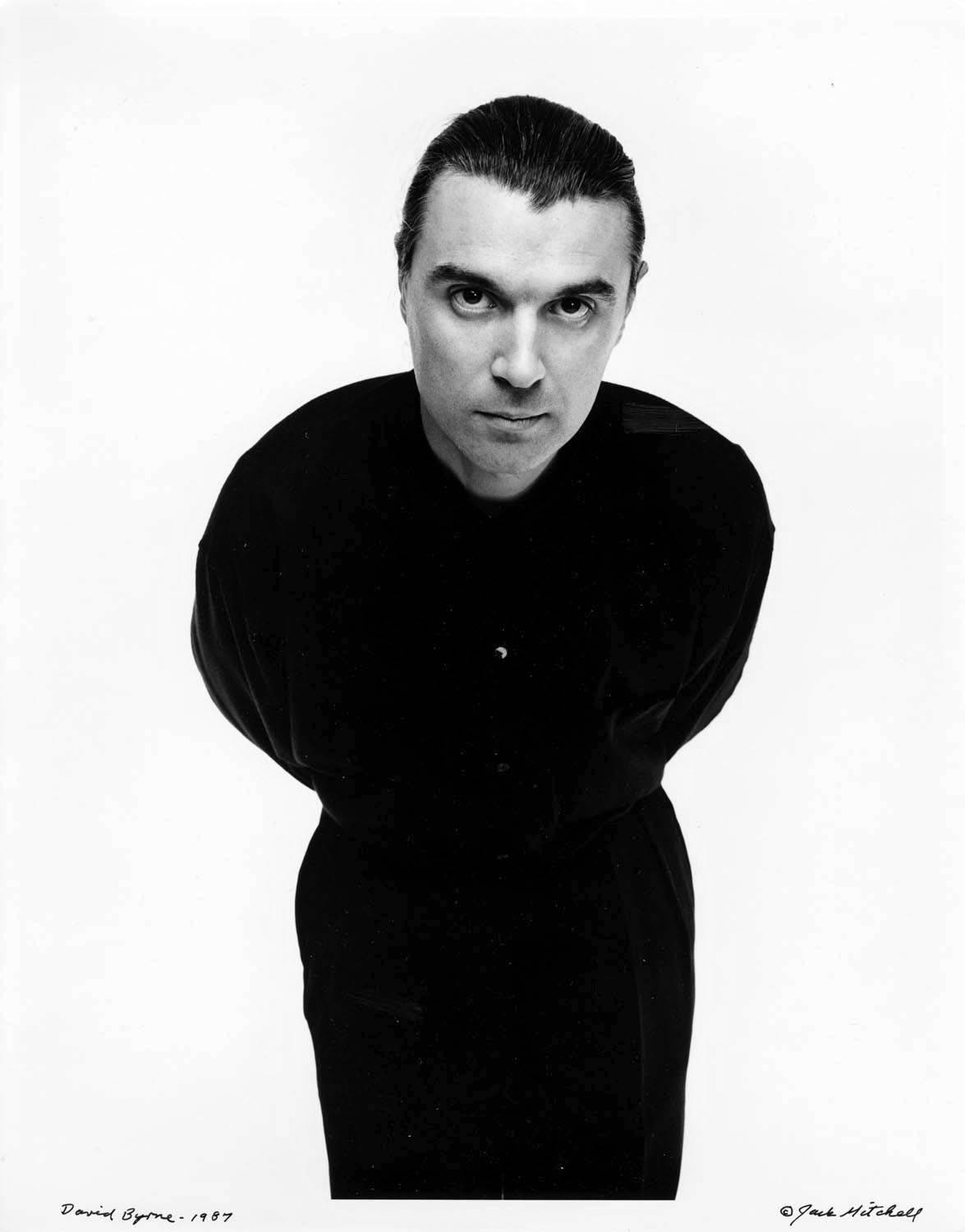

Вот сейчас, когда я пишу этот текст, у меня фоном играет альбом Talking Heads 1982 года, и это какой-то запредельный уровень интеллектуальной сложности. Невероятно устроенная запись (чувствуется школа Брайана Ино), владение инструментами на высочайшем уровне, интонационные и текстуальные отсылки Бирна, который в рамках одной песни умудряется дать Стива Райха, какой-нибудь госпел, афробит, Игги Попа и Боуи, играя акцентами. Это совершенная музыка. С горечью понимаю, что в России никто бы не сделал подобного. Просто технической базы нет, а главное, нет возможностей для создания интеллектуальных объектов подобной сложности. Виной тому, конечно, социальная дифференциация со стратификацией. Столько умных людей и высочайшего уровня профессионалов просто не смогут собраться в одном (крайне комфортном для творчества) месте, получив карт-бланш и (что важно) финансовую поддержку. Но всё же, к Баху. Понятно, что Talking Heads можно слушать не мозгом, но просто ушами. Не слышать всех аллюзий, не дивится контекстуальной широте. Собственно, именно так большинство потребителей слушает сегодня т.н. «классику», тех самых венских и барочных композиторов 17-19 вв. Конечно, у них там был свой контекст, игра с структурой религиозных песнопений (читай, с госпелом), оммажи современникам (так Бирн и Боуи ведут диалоги через Ино). Но всё это покрыто таким толстым слоем благородной патины, что разобрать всех связей не сумеет и заядлый музыковед. Остается простейшее: мелодия, саунд. Бирн пока еще жив и культура, из которой он вышел общедоступна. Слушатель, знакомый в общих чертах с т.н. «массовой музыкальной культурой» XX века (от блюза до панка и регги, с заходом в джаз и минимализм), способен оценить величие замысла Talking Heads, создающих невероятно сложные звуковые (и текстуальные) полотна. Очевидно, Бах или Моцарт, твори они в 1970-80-е годы, со своим коллажным мышлением, создавали бы нечто подобное. В то же самое время, очевидно, что современный массовый слушатель редуцирует самих Баха с Моцартом до ничего не значащих поп-песенок, не нуждающихся в культурном контексте.

Остается добавить, что в России попытку создать из своей музыки сложный интеллектуальный объект предприняли в 1980-е годы Курехин с Гребенщиковым. Аккумулируя вокруг себя плотную интеллектуальную среду, ориентируясь на Ино, Бирна (и подобных им персонажей), они сумели выбиться в локальные классики, однако, создать чего-то действительно важного в мировом масштабе им не удалось. Дело в том, что их интеллектуальная грибница оказалась вырванной из контекста (в то время как созданная Ино и Бирном попала в благоприятный культурный грунт), она словно бы зависла в воздухе (достаточно спертом), и, без адекватного фидбека, широкого профессионального поля, благоприятной среды, была обречена на стремительную деградацию. Нечто похожее случилось некогда с «золотым веком» русской культуры: сусальное золото облупилось, не прошло и ста лет. Не об этом ли «Сусальный ангел» Блока?