Русскiй Лесъ

Луна сверкает, зренье муча.

Под ней, как мозг отдельный, — туча…

Пускай Художник, паразит,

другой пейзаж изобразит.

Иосиф Бродский

Нет ничего на свете прекраснее русского леса. Лезет он из русской земли, то здесь, то там, то попарно, то группово. Русский лес есть исконно наше всё.

Вячеслав Владимирович сызмальства полюбил русский лес всею своею душою, впитал любовь целокупно, с молоком матери, говоря по-нашему, по-русски, часто в минуты духовных исканий посещал его. Лес отвечал Вячеславу Владимировичу, взаимно растворяясь пред ним алой бабочкой, какой-нибудь устрицей, хороня его, питая соками в трудные годы, а иной раз, открывая ему внове какую-нибудь из исконных русских истин, путеводя на непростом, но удивительном житейском пути. Путь Вячеслава был тернист ещё и оттого, что родился он в простой крестьянской семье на окраине Красной Москвы. И хотя отец его, Владимир Ондатрович, давно уже передислоцировал семью с Рязанщины в стольный град, подымаясь, так сказать, по партийной части, крестьянство оставалось остро живо в ём.

Однажды, прекрасным осенним днём, Вячеслав Владимирович, напившись с друзьями столичной водки, забрел в тихий дворик, из тех, что бытийствуют во множестве в блаженной истоме на окраинах Старой Москвы, и мирно задремал под шелест грибного дождя. Дождь хороводил по остовам ржавых советских машин, доживающих век свой в прелых дворах, дождь щекотал отчего-то в носу, клубясь паром, забирался бесстыдно за ворот пальто, щупал по-хозяйски и там.

Вячеслав сидел за рулём кумачового кабриолета, невидящим взглядом вперившись в сияющую пустоту. Вдруг дождь припустил. На пассажирском сидении наметилась лужа, в неё был отправлен очередной, четырнадцатый окурок. Вячеслав припарковался подле любой его сердцу оконечной пятиэтажки (точно в такой когда-то взрастал), хрущобы. На небе занимались одна за другою пьяные русские звёзды. Тут кто-то окликнул его в тишине.

От подъезда отпочковалась молодая интересная варяжского типа худенькая блондинка в светлом пальто.

— Дай закурить, человек!

Вячеслав Владимирович молча протянул спички и сигареты. Прикуривая уверенно, с холодным озорством, на которое способны одни только северянки, бросила как бы походя:

— Мм, спички… Уважаю! Вы откуда будете?

— Я? с Развилки…

Он отчего-то соврал.

Она все равно не поверит.

Так и вышло. Она рассмеялась.

— А поехали в лес! — вдруг серьёзно сказала она, посмотрев на Славика искоса, чуть голову наклоняя, пуская дым в чёлку себе.

Пьяная смурь враз слетела с него, и они,

Рояль молчал и пусто было в зале,

фонарь горел, лучом упершись в дом,

миндальные деревья разрезали

пунктиром огород и водоем.

А я представил вдруг дома из стали,

и будто бы сапожник русский царь,

потом: война, война! — звенят медали,

и вдрызг разбит у оптики фонарь,

а вы стальные паруса видали?

миндальничать? не слышали (а жаль).

И слышу вдруг: воды горячей дали! —

малыш кричит и дальше все в миндале,

миндально всё: и старые педали,

глаза и пальцы у les femmes fatales,

платки старух, осколки древней вазы,

посольские и царские приказы,

и детские зловещие проказы,

и эти перекрученные фразы…

Так снился мне империи закат,

нимфетки поцелуи невпопад,

рояль хрустит как челюстной сустав,

стихи как преступления состав…

— Это Володи Матинова стих — кончив читать, важно сказала она.

— Ещё б не Матинова, такая-то дрянь!

— Дрянь… Но в них есть своя правда…

— Знаю, знаю! — раздражался Славик.

— Все то вы знаете… Неинтересный какой… А я простых люблю… Пустых даже… Люблю наполнять… Хотя и женщина…

— Ничего. Доедем — наполните! — сказал, как отрезал.

Молчали.

Мчались по ночной, уже просёлочной дороге, мимо каких-то покосившихся хат, мимо заброшенных автобусных остановок, неумолимо приближаясь к черневшему меж двух сходящихся за горизонтом железных дорог лесному лобку.

Хлюпало с неба.

С носа.

Везде.

Она сняла сапоги.

Подогнула босые ноги.

Вячеслав скосился: красный лак привлекал его, будто быка.

Она снова прочла его мысли:

— Я наспех оделась, вышла курить… у меня и под пальто-то ничего нет… хочешь — покажу? Я ж из гостей сбежала… из очень необычных гостей… А ты Стивенсов знаешь? Да, ничего-то ты пока ещё не знаешь… Но вот — я здесь, а значит, ты выиграл шанс… впрочем, следи за дорогой.

Мда — думал походя Вячеслав, стряхивая пепел в ночь — или муська, или богема… что, впрочем, одно и то же… и что я здесь время теряю? а

— А семья? — сурово спросил он

— Папка токарь, мамка швея. Все просто. А ты что подумал, богема?

Ну, значит, муська, точно — подумал он, свирепея, сжимая челюсти добела. Отчего-то спросил:

— А Матинов причем?

— Всему своё время, милый! — сказала, затянувшись взявшейся откуда-то внушительного размера сигарой.

Затормозил на невесть откуда вылупившемся, вздыбившемся

Облапил глазами скулы, торчащие откровенно бесстыже, похерив пальто, мокрые от дождя сосцы, укутал взглядом, да, пока ещё только взглядом, шею со вздутой вдруг веной, поломал тонкие смуглые пальцы, сжимающие сигару, закупорил похотливый и мокрый рот. Что-то в ней было такое, сводящее скулы, что ли, с ума. Он сжал до хруста в костях нежную белую кожу руля, похожего на тазобедренную кость, вдавил что есть сил педаль газа. Она, взвизгнув, откинулась на сиденье, влажные волосы вдруг разлетелись при свете луны скошенной рожью, покрытые красным лаком пальцы ног судорожно цепляли осенний воздух, члены дрожали, моля о пощаде, прохладе, о спасительном холоде, но горели углями, как уши, и снега, спасительного, целомудренного снега не было и не могло быть.

Они мчались вдоль железнодорожного полотна, неумолимо приближаясь к русскому лесу, когда он, крича, матерясь, ломая руками картонный шлагбаум, въехал в летящий навстречу червленый игрушечный поезд…

Прекрасная и белокурая во многих местах Мирра Сагалова, известная так же на форумах как Lucks Aterna, томно потянулась на коричневых простынях и откинула ножкою бархатный балдахин.

Её нежная миниатюрная ступня, с ноготками, покрытыми черным, а может быть, темно-вишневым — через

Выкупавшись основательно не спеша, Мирра, восстала из ванны, что Афродита из пены. Она любила ходить по квартире нагой. С туалетного столика не нее — такую прекрасную, плотоядно взирал Иосиф Виссарионович Сталин в виде бюста. Она, всё же завернувшись в черный халат, предварительно оросив свою благородную смуглую полную аристократических родинок кожу любимым парфюмом во многих местах, прошествовала на просторную кухню, привычным жестом заправила кофемашину, извлекла из шкафчика парочку шоколадных круассанов, в ожидании развернув свежий номер газеты «Завтра», оставленный вчера одним из приблудных гостей. «Нет, это всё же безвкусно!» — промолвила она почти вслух, вернее, промычала, покачивая ножкой, чувствуя, что возбуждается, меж тем, кофiй сварился.

После завтрака Мирра обыкновенно гуляла. Не решившись изменять установленный однажды порядок, несмотря на скверную петербургскую зиму, Мирра оделась, накрасилась и вышла вон. Сегодня она решила пройтись по набережной от

У Половинкина случился аншлаг. Были все. Иерархи, депутаты, писатели, в общем, властители дум. Один из крупнейших драматургов современности уже плясал на столе, пьяный хозяин щупал натурщиц, по обыкновению, впрочем, не забывая и сильный пол.

— О! Дорогая моя! Мирра Львовна! Вы ли это! — Половинкин забросил мягкие теплые норы студенток, захлопал надсадно в ладоши, понюхивал пальцы, да так, что даже пенсне слетело с его лица, устремившись, отчего-то в черепаший суп грудатой блондинки, что справа — Вы, милая, вы даже не представляете, как я рад! Как я рад вам!

— О, полноте, полноте, Виктор Арнольдович — Мирра решительно отстранилась от бородатого пьяного поцелуя в губы, успев подставить напудренный лоб.

Половинкин заржал:

— Ну, пойдемте, тогда смотреть на картины!

Он хлопнул в ладоши, выудил из супа пенсне, обсосал его смачно и, окружаемый свитою, прошествовал в колонный зал.

Паноптикум был полон огромных, врубелевского размаха полотен. Тревожная музыка звучала фоном. Курехин — догадалась Мирра — Половинкин всегда Курехина ставит, он больше и не знает никого, придурок. Она начала кривиться презрительно, но вовремя взяла себя в руки и улыбнулась проходящему мимо замминистра в модных очках. Панкратов, принимая улыбку на свой счет, улыбнулся в ответ, по-собачьи, кажется, даже высунув, намекая, шершавый язык. Мирра вообразила себя, сидящей верхом на этом языке, и поморщилась: «Надо бы побольше стрясти с этого жалкого омерзительного унтерменша».

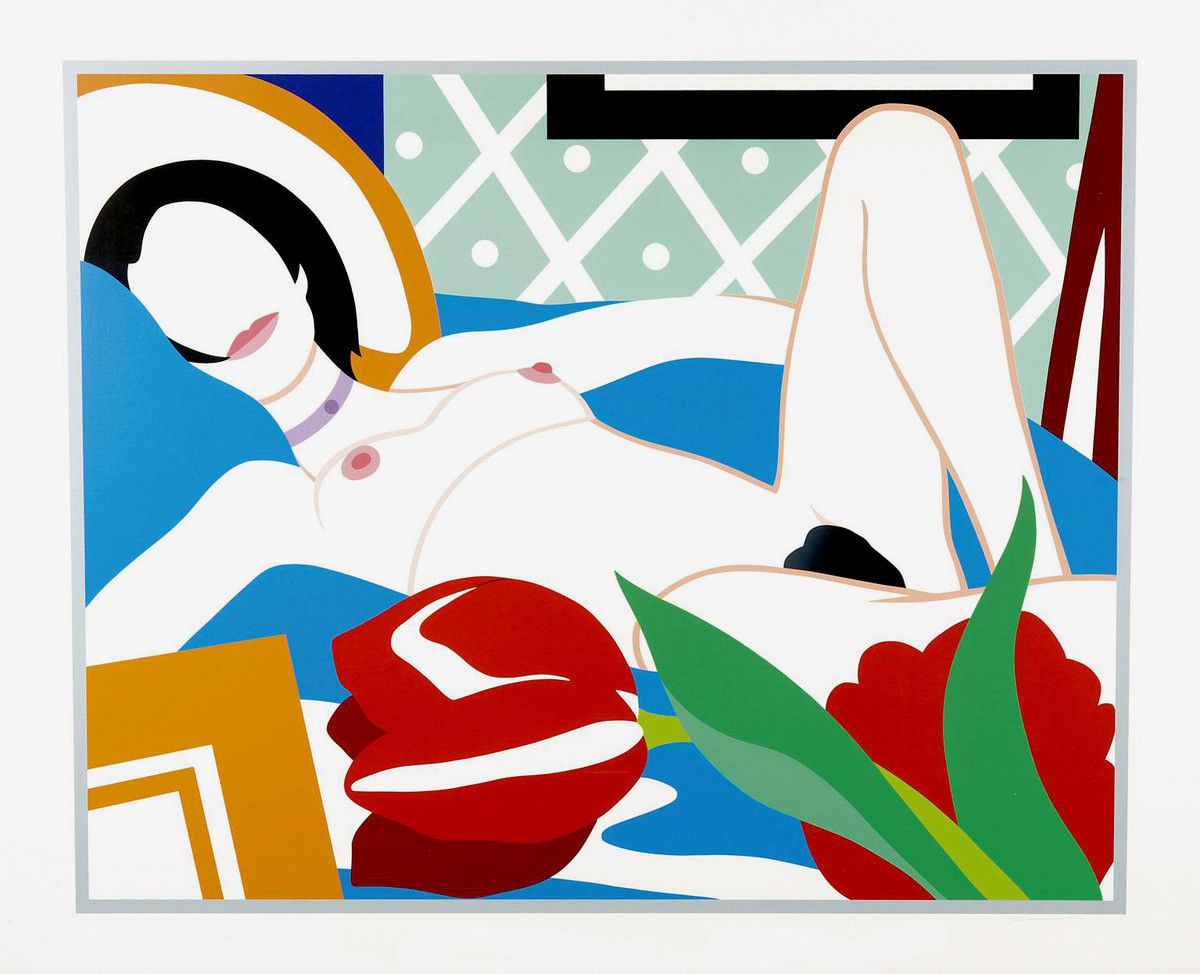

Меж тем, все смотрели картины. Половинкин написал серию картин по мотивам патриотической прозы Лёни Захарова. Главным хитом всей выставки, работой, обожаемой бомондом обеих столиц, было эпического размаха полотно «Русскiй лесъ». Лес на картине чернел вдалеке девичим малороссийским лобком. Расходились от него изящными ножками трасса да узкоколейка. По трассе, вполоборота от зрителя, двигался в сторону леса червленый кабриолет. В нём сидел молодой русобородый мужик и изящная нордического вида блондинка с длинными распущенными волосами. По железной дороге на зрителя двигался поезд. На картине был схвачен тот самый чудесный момент, что бывает на Руси на закате, а вернее, сразу после него. Свет — или его останки — падал на картину откуда-то сбоку и сверху, горел по-хопперовски семафор, а над лесом резвилась блудливо луна, достойная Архипа Куинджи. А над луною — небо и звезды. А над ними — сама Матушка-Русь, стилизованная под икону, а с нею все власти да воинства ея.

Восхитительно! — только и говорили шепотом изумленные гости, даже и из тех, кто не в первый и не во второй раз подходил к «Русскому лесу». Заслышав это от заслуженных, и уважаемых, и сильных мира сего Половинкин невольно пускал скупую слезу, умиляясь и признавая, что сделал он хорошее и большое дело и сделал его хорошо.

— Гости дорогие, прошу всех к столу! — Половинкин хлопнул в ладоши и снова слетело его пенсне, попавши аккурат между пышных грудей богато декольтированной министерской дамы.

Все засмеялись и не заметили даже, что Мирры Сагаловой уже не было там.

А Мирра ушла, вернее, уехала с тем самым заместителем министра, который так настойчиво добивался права отвести её до дома, что Панкратов как-то стушевался сам собою. И вот они ехали через стремительно темнеющую столицу. Свет, впрочем, как будто и не уходил никуда, просто фокусировался, отливаясь из воздуха в фары, в витрины, и в фонари, и в холодный московский гранит. Мирра была бы вполне счастливой, если бы не одно, занимающее её обстоятельство…

— В Жуковку, Володя! — вдруг скомандовала она.