Пьюджинеска

Полная версия статьи опубликована в журнале «Неприкосновенный запас», №111 (1/2017)

Весной 2012 года в Англии в узких кругах праздновалось двухсотлетие некоего, скажем откровенно, фрика: вундеркинда-неудачника, театрализованного архитектора, плодовитого, но малообразованного писателя, и, наконец, искреннего католика, умершего от последствий сифилиса в сорок лет. Эту многогранную личность звали Огастес Уэлби Пьюджин (1812-1852).

Пьюджин нарисовал Биг Бен. Нельзя сказать, что он его построил, поскольку строительством руководил сэр Чарльз Барри, требовавший от своего сотрудника исключительно проектов, но как можно больше, как можно быстрее и до самого конца. Знаменитой башни, которую один замечательный знаток архитектуры назвал самой оригинальной и одновременно самой нелепой частью комплекса Парламента, Пьюджин уже не увидел.

Итак, Пьюджин нарисовал Биг Бен, здание-знак, здание-символ, известное всем и каждому, каким позднее станет Эйфелева башня. Вряд ли какая-то другая постройка способна выдержать сравнение с этой парой и вряд ли кто-то еще, помимо англичан и французов, мог бы отважиться выразить свою идентичность в подобном знаке.

Отцом нашего героя был как раз француз — эмигрант, роялист и

Пьюджин был сыном немолодого человека, не слишком преуспевшего в жизни. Он унаследовал отцовскую театральность и, пожалуй, неумение пользоваться своими социальными связями, но культура, сформировавшая его, была совсем другой и весьма своеобразной. Пьюджин-старший был типичным представителем своей среды — парижских художников средней руки и высококвалифицированных ремесленников последних десятилетий ancient regime, только чуть более легкомысленным. Пьюджин-младший вырос среди каталогов архитектурных деталей готического стиля и сочинений английских антикваров, оплакивавших разрушение монастырей при Генрихе VIII и Елизавете. Отец пережил катастрофу Революции, заставившую его бежать в Англию. Сын (едва ли не по этому же образцу) выдумал для себя катастрофу Реформации.

Главным событием жизни Огастеса Уэлби Пьюджина был переход в католичество. После этого он и строил, и писал исключительно как католик. (О том, как относился к католичеству Пьюджин-отец, ничего не известно. Во всяком случае, с матерью будущего архитектора он венчался по англиканскому обряду). Увы, вкус Пьюджина оставлял желать лучшего: готические орнаменты, которые он производил в неправдоподобном количестве, кажутся совершенно безжизненными на фоне работ Уильяма Морриса, а интерьеры построенных им церквей, обильно украшенные позолотой и трафаретными росписями, производят впечатление творчества этакой сороки-воровки, любительницы блестящих предметов. Для полноты характеристики добавим, что его любимым художником был Овербек.

Но мы намерены говорить о Пьюджине как о писателе. Содержание его первой и главной книги, называемой по-русски «Контрасты», хотя следовало бы, конечно, «Противопоставления», сводится к двум утверждениям. Первое: средневековое общество было христианским, т.е. не только милосердным, но и единым, словно живой организм. Общество же послереформационных времен утратило эти завидные качества. Второе положение говорит о том, что архитектура всех времен и народов насквозь символична, и, следовательно, готика выражает истины христианства в мельчайшем из своих орнаментов. К тому же для европейцев она естественна, а классицизм, выросший из увлечения античностью малочисленного кружка итальянских гуманистов, — нет. Интереснее всего в этом тексте, изданном в 1836 году за счет автора и принесшем 24-летнему Пьюджину известность несколько скандального свойства, трактовка готического стиля как непременного атрибута христианской веры и ее единственно возможного визуального выражения. Больше того, Пьюджин склоняется к прямому отождествлению готики и христианства: если после нечестивых реформ Генриха VIII, пишет он, христианская архитектура пришла в упадок (как и сама вера), то в наших силах возродить их единство, возводя современные постройки (прежде всего церкви, но и гражданские здания тоже) в единственно истинном готическом стиле — остальное, как сказано, приложится.

Вот, собственно, и все. С некоторым трудом мы осознаем, что автор писал совершенно серьезно. И, как ни странно, этот текст создавался в то время, когда: 1) историки неустанно напоминали о ценности и неповторимости (а значит — невоспроизводимости) любой из прошедших эпох, и 2) стилизованная готика широко употреблялась (в Англии, да и на континенте тоже) в строительстве. Примерно тогда же открыли и современность: если прогулки Бодлера по парижским бульварам относятся все же к более позднему времени (развитого, так сказать, викторианства, если брать английский аналог), то Джон Стюарт Милль написал свое эссе о духе эпохи уже в 1831 году.

На фоне интеллектуальной жизни середины 1830-х успех, сопутствовавший книге Пьюджина, объяснить трудно. Хронология требует, чтобы «Противопоставления» упоминали сразу после “Sartor Resartus” Карлейля (1833-34) и «Демократии в Америке» Алексиса де Токвиля (1-й том — 1835), но common sense этому противится. Сопоставление с интеллектуально насыщенными и литературно изощренными текстами обнаруживает странную анахроничность сочинения Пьюджина. Кажется, что его автор был заброшен в Лондон времен воцарения Виктории откуда-то из времен Реставрации. Пускай работы Пьюджина и были ассимилированы модерном, все же он сам не имеет к модерну ни малейшего отношения.

Желание Пьюджина быть средневековым могло бы принять форму игры, как у Хораса Уолпола, автора «Замка Отранто» и владельца игрушечного замка Строберри-Хилл, но именно эту традицию Пьюджин всем сердцем ненавидел за несерьезность. Георгианская склонность к игре в ассоциации, напоминающая постмодернизм конца XX века, порождала не только книжные шкафы Уолпола в виде готических порталов, но и более странные вещи, подобные замку семейства Шелли в Сассексе (ок. 1790), где один из фасадов классицистический, а другой — готический, причем они были построены одновременно. Именно эту атмосферу и отрицал Пьюджин со всей страстью неофита, но причислять его к нарождавшемуся поколению носителей викторианской серьезности, как это делает Розмари Хилл в своей 600-страничной биографии нашего героя, было бы неверно. Если по своему темпераменту он принадлежал к числу романтических виртуозов, превращавших, подобно Паганини, любой творческий акт в эксцесс (и в этом смысле — предшественником Гауди и современных “starchitects”), то в интеллектуальном смысле он оставался таким же барочным антикваром, как и авторы вдохновлявших его трактатов — Уильям Дагдейл или Генри Спелман. Романтикам были нужны следы прошлого, подчеркивающие дистанцию между «тогда» и «сейчас». Пьюджин стремился эту дистанцию ликвидировать.

К этому стоит добавить еще одно наблюдение. В России, где не было собственной готической архитектуры, восприятие этого стиля сформировано романтизмом немецкого толка. Наша готика — это Жуковский, его «Людмила» (из Бюргера), «Рыцарь Тогенбург» (из Шиллера) и «Замок Смальгольм» (из Вальтера Скотта), т.е. нечто таинственное, причудливое и

Самое любопытное, однако, в том, что утопическая традиция, которой Пьюджин при всех оговорках наследует, не имеет к Средневековью совершенно никакого отношения. Архитекторы Ренессанса, создававшие проекты идеальных городов, полагали, что их гармоничное устройство способно сформировать идеального человека и гражданина. Возможно, такое убеждение в прямом воздействии архитектуры на состояние умов важнее для морализаторских течений архитектурной мысли, нежели предположение о необходимости соответствия неким законам истории. Логика Пьюджина полностью совпадает с логикой ренессансных утопистов, как бы он сам ни старался убедить нас в обратном. Сергей Ситар в книге «Архитектура внешнего мира» демонстрирует, что не только доводы Виолле-ле-Дюка в пользу возрождения готики представляли собой инвертированные аргументы Леона-Баттиста Альберти, обосновывавшего возрождение античности, но и культурные ситуации, в которых они действовали, обнаруживают структурное сходство. И Альберти, и Виолле, по словам Ситара, «отталкиваются от острого переживания этического и (затем) политического кризиса текущей эпохи, обнаруживая при этом опору или проблеск надежды в полузабытых памятниках отдаленной во времени, но все же собственной, “родовой” культуры. Однако, если все так просто — если взятая на вооружение Виолле-ле-Дюком идеологема “возрождения утраченных корней” есть всего лишь зеркальное отражение культурного кредо Ренессанса (с некоторым сдвигом по временной оси), — тогда получается, что его концепция на самом глубоком, структурном уровне воспроизводит историческую позицию его идеологических противников, то есть по существу является всего лишь ее калькой с обратным знаком».

Но все эти попытки создать Средневековье заново, уже вкусив от запретного плода индивидуализма — не оборачиваются ли они маскарадом, пусть он и должен (по мысли автора) охватить весь мир? Персонаж честертоновского «Возвращения Дон Кихота» отказывается снять средневековые одежды после спектакля, и это меняет общество. Пьюджин и сам во время работы любил нарядиться в некое подобие монашеского плаща или хламиды. Построив готический дом для себя, он, кажется, задумывался о готических домах для всех. И все же, свойственная нашему герою привычка все время соотносить внутреннее и внешнее вряд ли могла сформироваться раньше пришествия сентиментализма. В архитектуре подобное смешение того, что внутри и того, что снаружи принимало порою самые неожиданные формы. Карла Янни в книге «Архитектура безумия» говорит (слишком кратко, правда) о некоем эксплицитно не высказанном, но постоянно подразумеваемом “environmental determinism”, связывая это явление с просвещенческой мыслью: сама архитектура домов умалишенных должна была оказывать на них терапевтическое воздействие. Правда, до разбора воздействий конкретных исторических стилей дело, кажется, не доходило. И еще: подразумевалось, что то, что хорошо для больных, должно было подходить и здоровым.

Строители парковых затей XVIII века говорили о богатстве смыслов и непредсказуемых ассоциациях, т.е. рассуждали и действовали в рамках модерна, адресуя свое послание индивидууму, который (в рамках своих непредсказуемых реакций) мог его и не понять. Пьюджин стремится вернуться к

Пассаж из книги Пьюджина, где идет речь об архитектурной семантике, настолько колоритен, что его стоит здесь процитировать. Сама же книга удивляет тем, что написана, в сущности, не об архитектуре: большую часть ее объема занимают филиппики по адресу гонителей истинной веры и перечисление утрат. В отношении же положительной программы Пьюджина можно сказать намного меньше. Возрождение готики не было для него проблемой, даже в техническом смысле. Если некоторые исследователи полагают, что “gothic revival” («Готическое возрождение») было в действительности “survival”, выживанием готики в

Вот что Пьюджин имеет сказать нам об архитектуре в целом:

«…пробный камень Архитектурной красоты есть соответствие облика здания (в оригинале стоит слово “design” — В.Д.) цели, для которой оно предназначено, и что стиль постройки должен настолько соответствовать ее назначению, дабы зритель мог немедленно распознать цель, ради которой она было воздвигнута.

Действуя в соответствии с этим принципом, различные нации породили множество разнообразных стилей Архитектуры, каждый из которых приспособлен к своему климату, обычаям и религии, и именно среди строений этого последнего разряда мы ищем самых величественных и долговечных памятников, и нет сомнения в том, что именно религиозные идеи и церемонии этих разных народов имели величайшее и непревзойденное влияние в формировании различных стилей Архитектуры оных.

Чем ближе сопоставляем мы храмы Языческих наций с их религиозными обрядами и церемониями, тем более уверяемся мы в истинности сего предположения.

Каждый их орнамент и каждая деталь имели мистическое наполнение. Пирамида и обелиск Архитектуры Египетской, с ее Лотосовыми капителями, с гигантскими сфинксами и бесчисленными иероглифами, были не только причудливыми Архитектурными сочетаниями и орнаментами, но символами философии и мифологии сей нации.

В Классической архитектуре, опять же, не только формы храмов, разным божествам посвященных, различались, но и Архитектурные ордеры и капители были в них разными; и даже лиственный орнамент фризов был символичен. Тот же принцип Архитектуры, порождаемой религиозной верою, мы можем проследить от пещер Элоры до друидических руин в Стоунхендже и Авербери; и во всех этих произведениях Языческой античности мы неизменно увидим, что и план, и украшения постройки мистичны и символичны.

И неужели единое Христианство, с его возвышенными истинами, с его изумительными таинствами должно быть ущербно в этом отношении и не обладать символической архитектурой для своих храмов, которая воплощала бы его доктрины и поучала бы его детей? Конечно же, нет: из Христианства возникла архитектура столь величественная, столь возвышенная, столь совершенная, что все порождения древнего язычества меркнут в сравнении с нею, опускаясь до уровня ложных и порочных доктрин, их породивших.

Остроконечная или Христианская Архитектура достойна нашего восхищения куда более, нежели обычные красота или древность — первую можно счесть делом суждения, вторая же, взятая сама по себе, не составляет доказательства превосходства — но только в ней одной можем мы найти Христианскую веру воплощенною и ее ритуалы изображенными».

Хочется сказать, что именно такое курьезное и поверхностное представление о готике высмеивал Честертон в «Возвращении Дон Кихота». Романтичной девушке, говорящей, что готические шпили указывают на небо, ироничный герой отвечает, что небо прекрасно видно и без подобных указателей.

Однако в рассуждениях Пьюджина имплицитно содержится и мысль о первичности храмовой архитектуры по отношению к утилитарной, что должно было удивить классических теоретиков, тем более — тех из них, кто настаивал на естественном происхождении архитектуры.

С одной стороны, Пьюджин как бы ломится в открытую дверь, поскольку грамотные подражания готике были давным-давно освоены (правда, он так и не стал архитектором-строителем, так что вынужден был доверяться опытным партнерам). Но с другой стороны то, что он говорит, оказывается интересным и неожиданным.

Согласно Пьюджину, истории не существует. Позитивистски понимаемая история — это сложное сочетание множества причинно-следственных связей, никак не зависящее от нашей воли и намерений и неспособное повторяться. Такой взгляд на мир подразумевает трактовку времени в эволюционном ключе: невозможно дважды войти в одну реку, потому, что меняется и то, что было рекой, и то, что было тобой.

До

В сущности, история есть детерминизм. Когда Честертона спросили, ждет ли человечество в будущем расцвет или упадок, он ответил, что это зависит от усилий самого человечества, в конечном счете — от свободной воли каждого индивида. То же, что понимал под историей его детерминистски мыслящий собеседник (и все мы вместе с ним) есть род судьбы, которая «согласного ведет, а несогласного тащит». Можно даже сказать, что представления об истории в гегелевском духе родились из перенесения на

Самое забавное, что Пьюджин не думал ни о чем подобном. Из чтения книг антикваров времени Реставрации он твердо усвоил, что один король изменил привычный ход жизни, руководствуясь самыми низменными соображениями. Но последствия этого греха можно загладить, вернувшись к тому, что разрушил Генрих-реформатор. Правильная же готическая архитектура создает ту самую форму, в которой отольется совершенное общество.

В сущности, мы имеем дело с очень узким мыслителем, даже с человеком одной мысли. Его оптимизм (а Пьюджин, конечно же, оптимист, он не видит перед собой никаких непреодолимых препятствий) зиждется на уверенности в том, что все возможно отыграть назад, забыв последние три столетия, словно дурной сон. Уверенность в том, что восстановив правильную готическую архитектуру, мы восстановим весь строй средневековой жизни, есть род симпатической магии, не иначе.

Грех следует искупить, а совершенную когда-то несправедливость — загладить. Вот, собственно, и все, что Пьюджин имеет сказать на историческую тему. Никаких рассуждений о том, что историческая травма не может быть исцелена, а только оформлена как миф, мы от него не дождемся, и рассуждающих в таком духе он бы не понял.

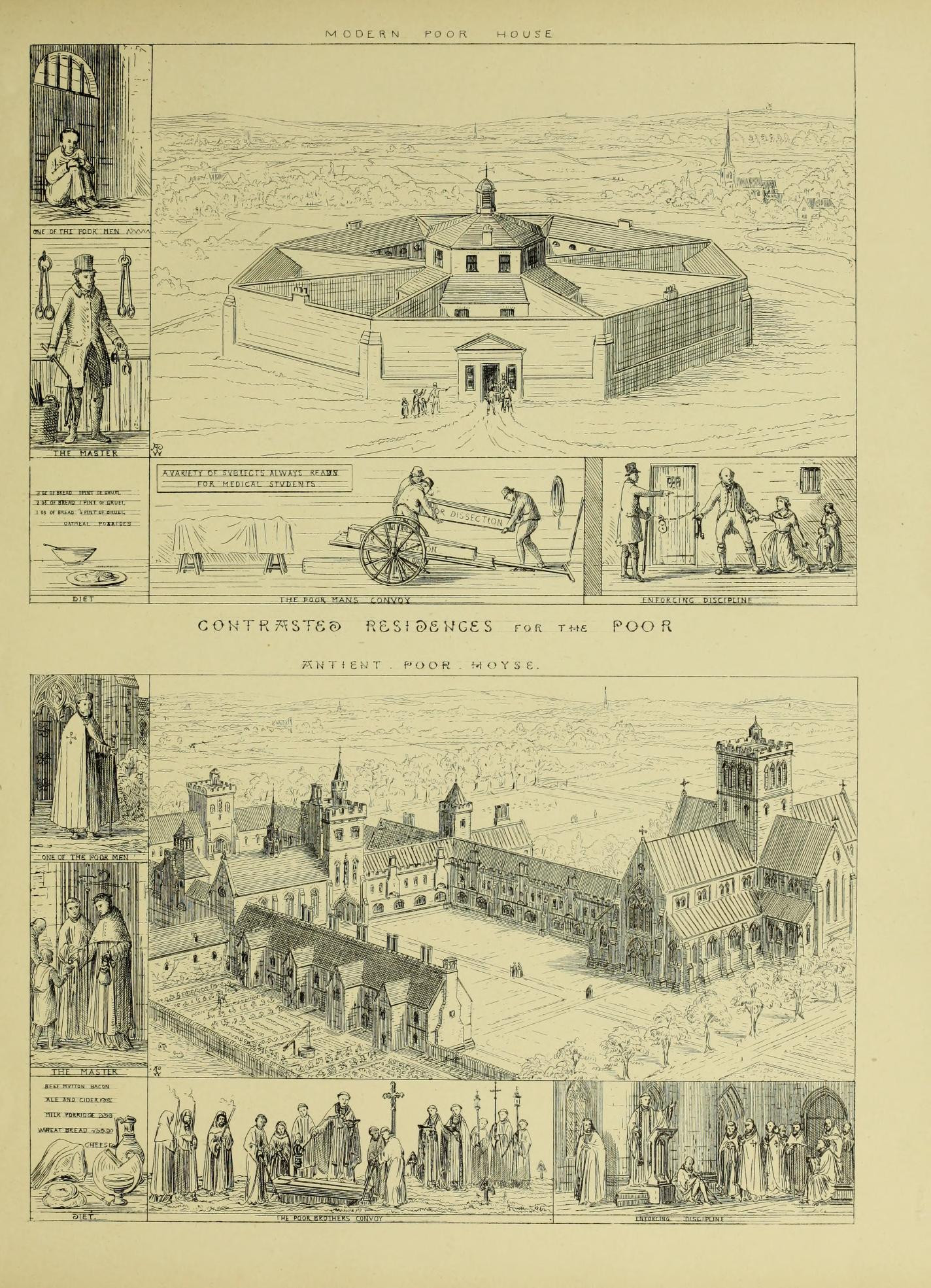

В конце «Противопоставлений» помещены пары иллюстраций, выдержанные в стиле «теперь и прежде» и обнажающие незатейливость основного приема. Панораме средневекового города противопоставлен город раннекапиталистический, в котором главное — фабрика и тюрьма. Готический уличный фонтан — и современная водоразборная колонка, закрытая, к тому же, на замок. Средневековый монастырский приют для бедных и больных — и современный Пьюджину работный дом (к тому же, организованный как паноптикон). В одном случае — слово утешения и христианское погребение, в другом — убогая камера и трупы для анатомического театра.

Пьюджин пишет о тотальной семантизированности архитектуры, нигде при этом не говоря о среде как таковой. Поскольку изображения городов появляются только в эпоху Ренессанса, мы вправе предположить, что для Средних веков никакой «среды» не существовало и архитекторы мыслили отдельными объектами. Пьюджин, пользуясь приемами, выработанными в ненавистную ему эпоху Возрождения, делает шаг назад, пытаясь возродить Средневековье ренессансными (или, точнее, нововременными) методами.

Словно театральный художник (а с этого он как раз и начинал), он изображает объект, pars pro toto. Городская панорама привлекает его исключительно видом шпилей, возвышающихся над морем частных домиков. Также его не занимают образы будущего, даже если это будущее связано с окончательной победой готики над формами языческого Ренессанса — ничего, похожего на изображение идеальный город, какими увлекались как раз эстетики Возрождения и снова начнут увлекаться ближе к нашему времени, в графическом наследии Пьюджина нет. Для фронтисписа своей книги о церковной архитектуре он рисует все свои церкви, как бы они выглядели в соответствии с проектами, а не так, как удалось построить. Церкви со шпилями, очень похожие одна на другую, стоят тесными рядами, словно домики в дачном поселке. Зато за ними — берег моря и восходящее солнце. Картинка поражает своей грубостью в сравнении не только с «Собором на морском берегу» Шинкеля, но и с более скромными аналогами.

Несмотря на недавние биографические исследования, оценка деятельности Пьюджина до сих пор преподносится в духе книги Чарльза Истлейка «Готическое возрождение», вышедшей на излете движения, в 1872 году. Истлейк говорит, что до Пьюджина были более или менее удачные фантазии, а с него начинается настоящее возрождение готики, исторически точное и художественно состоятельное. Здесь мы сталкиваемся с двусмысленностью всех или почти всех суждений о Пьюджине. Пьюджин сам пришел к мысли о том, что простого воспроизведения исторических образцов недостаточно, но не пошел дальше. Можно гадать, чего ему не хватило, времени или же таланта, но факт остается фактом: самое удачное произведение нашего героя — как раз лондонский Парламент, который он сам склонен был осуждать, как сплошную декорацию.

В чем же секрет влияния Пьюджина и одновременно — непродолжительности этого влияния? В том, возможно, что в эпоху философского историзма он был барочным эрудитом, совершенно невинным относительно новых течений мысли. Даже слог Пьюджина выдает его зависимость от стиля антикварных трактатов XVII столетия, бывшего для него, по-видимому, естественным языком рассуждения о столь же естественных архитектуре и религии. Но готика так и не стала общеобязательным стилем, как не состоялось и возвращение Англии в лоно католической церкви. Пьюджин чувствовал, что умирает побежденным.

Одержимость XIX века поисками единого стиля (а также неуспех постмодернизма и историзма в ХХ веке) можно объяснить через обращение к схоластическому понятию контингентности, согласно которому свойства тварного существа случайны, и точно так же случайны его действия. Выбор между любым двумя возможностями — будь то творческий акт или историческое событие — случаен, поскольку не продиктован никакой необходимостью надчеловеческого порядка. Философская мысль Нового времени оспаривает это представление, обращаясь к различным формам детерминизма.

Казалось бы, ренессансный гений стоит выше всяких случайностей в силу самой своей гениальности. Однако бесспорных гениев слишком мало, чтобы доверить искусство только им. Обыкновенному художнику помогают правила, следуя которым, можно избежать ошибок. Но правила (а также традиция и разум) хороши лишь в том случае, когда они подкреплены высшим авторитетом.

Таким образом, от полюса случайности мысль движется к полюсу детерминизма. За отсутствием Бога выбор между А и В начинают объяснять множеством взаимодополняющих причин, которые носят внеличностный характер — от экономической ситуации до родовой травмы. Общая черта этих объяснений в том, что акт выбора делегируется посторонним инстанциям. Т.е., либо мы имеем дело с личностью, которая случайна (в том смысле, что не необходима), либо личность подменяется суммой внешних влияний. Любое действие, которое (в детерминистской парадигме) не может быть объяснено через внешние влияния, оценивается крайне отрицательно и любой акт выбора встречается с недоверием. Романтики, напротив, мифологизировали именно случайный характер личности и ее действий, и в первую очередь — творческих актов.

Теперь отчасти становится понятным то недоверие, которое теоретики XIX века испытывали к искусству, лишенному не только внешних рамок в виде общеобязательного стиля, но и санкции гениальности художника. Любое действие гения должно быть убедительно для всех, иначе это не гений. Выбор, который осуществляет гений, должен быть детерминирован его гениальностью, становящейся средством нахождения наилучшего решения (предполагается, что это решение обладает свойством над-индивидуальности). К этому можно добавить, что психоанализ, как это ни странно, работает на повышение престижа обычного, не-гениальногоискусства — только психоаналитические объяснения ничуть не лучше апелляций к божественной мании.

Общепринятый стиль эпохи (когда он существует) сужает пространство выбора и, соответственно, облегчает возможность качественных решений, заранее отсекая все неправильное, глупое, странное.

Если вслед за Пьюджином принять, что архитектура не просто суггестивна, но и активно транслирует определенную картину мира, получается, что классицизм повествует о безжалостном и несоразмерном человеку мире, где нет милости и справедливости, о мире, запятнанном, как сказал честертоновский лорд Айвивуд, кровью Орфея и Пенфея. Увидев дорические колонны, мы должны думать не о мудрости Сократа, и не о гражданских добродетелях римлян с картин Давида, а о коже, содранной с Марсия и о жертвах неудержимой похоти Зевса. Пьюджин мог бы еще вспомнить античное рабство, без которого невозможно представить себе философские и артистические досуги древних.

Считается, что после смерти Пьюджина постигло забвение. Это утверждение, опять же, верно лишь отчасти. Книги время от времени переиздавались, сыновья-архитекторы активно работали и даже успели поскандалить с наследниками Барри по поводу авторства Парламента. Важнее то, что у Пьюджина был (по утверждению некоторых авторов) влиятельнейший враг, сильно повредивший его посмертной репутации, и звали этого врага Джон Рескин.

Почему влиятельнейший критик, действительно способный во времена своего расцвета как разрушить, так и создать любую репутацию, боялся или стыдился признаться, что мог быть чем-то обязан чтению Пьюджина — большая загадка. Казалось бы, легче было бы говорить, что да, читал «Противопоставления», как и все вокруг, но со временем перерос и ограниченность Пьюджина, и его пафос, но

Рискнем предположить, что ярость Рескина имела психологические, а не идеологические причины: судя по всему, он задним числом обнаружил у Пьюджина какую-то важную мысль, которую считал своим открытием. Трудно сказать, что это было (такие вопросы заслуживают специального исследования), но явно что-то очень дорогое — уж не семерка ли светочей архитектуры?