Язык: человеческое, слишком человеческое

О пропасти между языком и коммуникацией как системой сигналов. Язык как габитусное (структурообразущее) свойство координации и ориентации в перцептивном (локомоторном и сенсомоторном) поле человеческого организма и создаваемая этим процессом реальность, в которую и помещен человек как биологический вид.

Данное эссе ставит своей задачей ознакомить читающего с моей инсценировкой некоторых тенденций, которые в данный момент установились в науках, изучающих человеческую когницию, разумное поведение и язык. Отталкиваясь от той точки зрения на данный вопрос, которую развивает в своих трудах отечественный этолог Евгений Николаевич Панов, попытаемся исследовать отличие сигнальных систем животных от человеческого языка и на фоне этого различения установим основные специфические свойства языка как явления, принципиальным образом отличающим нас от любого другого биологического вида на Земле.

В первую очередь определим принципы работы сигнальной системы животных, которые постулирует Панов в начале своего труда «Парадокс непрерывности. Языковой рубикон: о непроходимой пропасти между сигнальными системами животных и языком человека», далее и в течение всей книги снабжая их подробными примерами и доказательствами:

«1. Континуальность репертуара сигнальных средств, которая не дает возможности выделять внутри него некие дискретные сигналы, индивидуализированные в понятиях структуры.

2. Фрагмент такого континуума, которому априорно придают статус «сигнала», предельно вырожден с функциональной точки зрения. Это не позволяет приписать ему сколько-нибудь определенного «значения».

3. То, что можно условно назвать «значением» сигнала для социального партнера, приобретается лишь в конкретном пространственно-временном контексте (например, во взаимодействиях, привязанных к центрам социальной активности коммуникантов).

4. Все это ведет к колоссальной избыточности в трансляции сигналов.» (Панов 2012: курсив и полужирный автора цитаты).

Если в коммуникационных процессах животных мы в первую очередь выделяем избыточность сигнального поведения, которая обусловлена самой континуальностью репертуара сигнальных средств, то в человеческом языке первостепенен его генеративно-полиморфический механизм действия, который способен производить дискретные категории — знаки. Проще говоря, язык имеет качественно иную логику действия, чем наблюдаемая логика коммуникации у животных. И дело не столько в том, что язык «совершенней» и «сложней» любой сигнальной системы животных, сколько в фундаментальной отчужденности происхождения самого феномена языка любому процессу коммуникации у биологических видов. Это явления разного порядка: язык гомогенен как совокупность фактов специфичной мозговой деятельности человека (но, конечно, он гетерогенен в том случае, если мы будем рассматривать эту совокупность в границах самого мозга, который работает модульно и мозаично, о чем мы скажем позже), направленной на моделирование действительности и последующее взаимодействие с создаваемой таким образом «реальностью», когда как коммуникация есть постоянно гетерогенное явление, фокусирующееся на стыке множества эндогенных и экзогенных процессов, происходящих с конкретной особью (одним из этих процессов и становится язык как речь в случае человеческой коммуникации) и выделяется нами в единую и отдельную категорию поведения лишь в процессе абстрагирования и обобщения (то есть и установления искусственных границ между эпизодами коммуникации, что, как раз, и присуще лишь человеку в его восприятии). Поэтому язык может быть одновременно как и гомологичен сигнальной системе животных, так и аналогичен ей (в конец концов, все биологические виды пользуются одним и тем же «биологическим» ресурсом);

То, как действуют сигнальные системы у некоторых видов животных, порой наталкивает нас на аналогию с человеческим языком. Например, в процессе коммуникации между особями обыкновенной овсянки (Emberiza citrinella) образуются «диалекты»: это происходит

Напротив, человеческий диалект (то есть отдельный акустический язык — русский, английский, японский и так далее) есть постоянный результат слипания случая произвольности дискретного означающего (выразительных средств) и аналоговой информации означаемого (абстрактного понятия или фрейма, то есть какого-либо опытного класса или вида объектов) с последующим диахроническим развитием этих акустических образов и когнитивных моделей, их хоть и в уже известной степени отчужденной, но круговой (рекурсивной) коэволюцией. Короче говоря, в человеческом языке присущая всем животным текучесть и избыточность сигнализации (в случае человека — преимущественно вокализации и жестикуляции) в процессе восприятия субъектом собственного опыта (в том числе и в процессе коммуникации) вязнет в синхронически чуждых ей семиотических структурах человеческой мысли, тем самым покрываясь акустическими означающими и

Итак, исходя из принципа произвольности и конвенционального механизма воспроизведения, мы можем представить язык как самоорганизующийся и автокаталитический процесс, который распространяется в поле взаимодействия человека с окружающей средой, где и производятся операции по интенсивному структурированию (как и диалекта, так и личности самого человека) с помощью «означающего». Именно поэтому язык «эволюционирует», когда как коммуникация как таковая фиксируется лишь в синхронии, так как всегда является процессом полимодальным и межфукнциональным, то есть исключающим единую казуально-дискретную историю своего развития. Такой взгляд на язык позволяет нам выделить и следующую его особенность: если он эволюционирует как некая структура, одновременно неотделимая от человеческого организма и при этом развивающаяся вне конкретного индивида, то он (язык), следовательно, подвержен средовой спецификации, то есть детерминации локальными условиями как внешнего, так и внутреннего характера. Поэтому человеческий диалект является не просто вариацией одной из универсальных черт нашего биологического вида, а узловой структурой (открытой и живой системой), которая способна изменять себя в процессе (пре)адаптации и экзаптации и тем самым влиять на само мышление человека. Проще говоря, мы приходим к тому, что принимаем ключевые положения гипотезы лингвистической относительности (гипотеза Сепира-Уорфа).

Процитируем соответствующих авторов, которые ещё в начале прошлого века настаивали на том, что скорее язык производит для нас реальность, чем некая объективная реальность отражается для нас в языке. «Язык — это путеводитель в “социальной действительности». Хотя язык обычно не считается предметом особого интереса для обществоведения, он существенно влияет на наше представление о социальных процессах и проблемах. Люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном, как это принято думать: в значительной степени они все находятся и во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе. Представление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по существу, без помощи языка и что язык является всего лишь случайным средством решения специфических задач мышления и коммуникации, — это всего лишь иллюзия. В действительности же «реальный мир» в значительной мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы. Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные общества, — это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками.” (Сепир 1993). «В действительности же мышление — один из наиболее таинственных процессов, и все, что мы знаем о нем, получено посредством изучения языка. Это изучение показывает, что формы мыслительной активности личности контролируются неумолимыми законами моделирования, о которых сама личность не имеет ни малейшего понятия. Эти модели базируются на неосознанной запутанной систематизации родного языка, ярко проявляющейся при со- и противопоставлении с другими языками, особенно если они принадлежат другой языковой семье. Само мышление непосредственно связано с языком, иными словами, человек мыслит на родном языке — английском, санскрите или китайском. А любой язык представляют собой сложную и разветвленную систему моделей, отличную от других аналогичных систем, систему, посредством которой индивидуум не только осуществляет процесс общения, но и воспринимает окружающий мир, идентифицирует или оставляет без внимания различные типы явлений и взаимоотношений, определяет свои умозаключения и структурирует систему собственного сознания.» (Уорф 2011).

Обратимся к современным исследователям, которые работают с эмпирическим материалом. Ричард Нейсбит, американский психолог, занимающийся социальной психологией и культурой, в своей работе «География мысли» ссылается на исследования Германа Виткина и использует его понятие «полезависимости» и соответствующую методику экспериментов в своём анализе. Также он упоминает иные исследования в этой же сфере, которые провел Захарий Дершовиц. Полезавимостью определяют когнитивное свойство, которое выражается в том, что субъект склонен воспринимать информацию контекстуально и холически, то есть в зависимости от совокупных эффектов восприятия какой-либо структуры. Поленезавимость, напротив, характеризует противоположный стиль восприятия, при котором субъект в первую очередь обращает внимание на составные части и отдельные элементы структуры — грубо говоря, мыслит «аналитически». Это не самостоятельные модели, а скорее единый континуум восприятия с двумя абстрактно выделяемыми крайностями. Собственно, все эти исследования показывают, что степень полезависимости индивида коррелирует с его культурой и традициями воспитания, то есть и с языком. "… психолог (Дершовиц — мое примечание) изучил полезависимость мальчиков-хасидов, живших в обстановке четко оговоренных ролевых обязанностей и ограничений. Их данные психолог сравнивал с данными обследования обычных еврейских мальчиков, которых воспитывали в более свободных условиях, и детей протестантов… Как и ожидалось, дети хасидов проявили большую полезависимость по сравнению с обычными еврейскими детьми, которые, в свою очередь, оказались зависимее протестантов." (Нейсбит 2012). Этот пример Нейсбит использует как прелюдию к собственным исследованиям, где изучаемые группы с одной стороны формировали китайские, корейские и японские студенты (азиатский блок), а с другой — американские и европейские (западный блок). В рамках этих исследований он с коллегами изучил не только полезависимость, но и множество других когнитивных черт. Нейсбит выявил ощутимую разницу в организации мышления, которая в среднем от эксперимента к эксперименту была в границах 20-30%, то есть, например, азиаты демонстрировали в среднем большую полезависимость, чем американцы, а европейцы обычно располагались в таких экспериментах где-то между ними. Нейсбит проводит в тексте схожие выводы некоторых лингвистов, которые соглашаются, что азиатские языки более контекстуальные, чем германские (как ветвь индоевропейской семьи). Также он указывает, что азиаты, которые выросли на Западе или долгое время здесь жили, по результатам тестов давали в среднем такие же ответы, как и коренные европейцы или американцы.

Эта относительность рождается не только

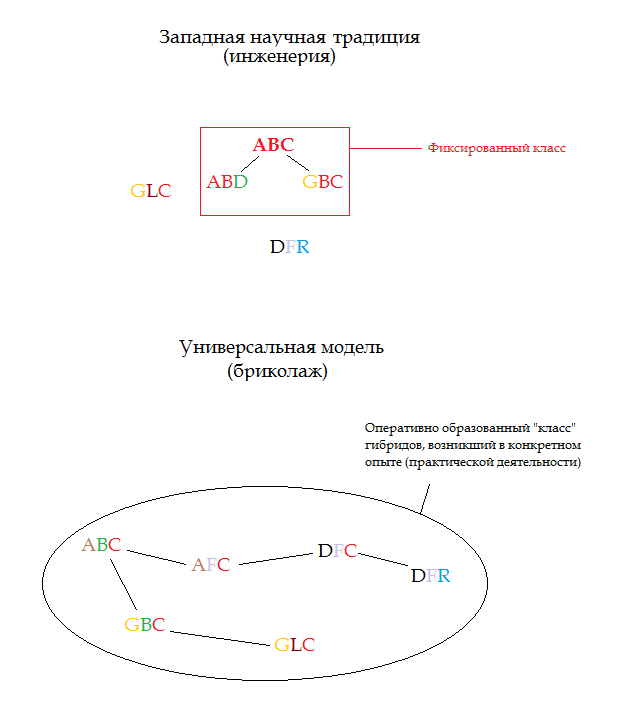

Создаваемая таким образом структура не иерархична, то есть к ней не применима наукообразная классификация, так как она обладает подвижным структурирующим полем, то есть системой децентрализованных и свободно текущих фреймов, которые устанавливают отношения между лексемами скорее матефорично, чем «объективно». У категорий нашего мышления нет «прототипических ядер» с фиксированным набором свойств (кроме, разве что, понятия пространства и времени), но есть некоторые возможные цепочки, где одно свойство цепляется за другое, не образуя при этом единой и обособленной модели, эдакая «бриколажная» категоризация. При «объективном» же анализе, традицию которого задал в нашей культуре институт научного знания, привычно выделять какой-либо класс только в том случае, если некоторое множество объектов обладает достаточным количеством одних и тех же свойств. Например, условный класс АВС (каждая буква шифрует некое свойство) будет включать в себя объекты АBD или GBC, но не GLC или вовсе DFR, так как они не обладают достаточным количеством свойств, которые бы совпадали с идеалом класса. Однако в нашей повседневности в ходу (по большей части бессознательно) другой структурообразующий механизм: объект АВС может мыслится в «гибридно-классовой» связи и с объектом GLC, и DFR, если нам известны такие объекты, как DFC и AFC, ибо: 1) объект DFR имеет два общих свойства с объектом DFC, а DFC, в свою очередь, имеет два общих свойства с объектом AFC, который, наконец, разделяет свойства A и C c пресловутым АВС; 2) объект GLC имеет два общих свойства с GBC, который повторяет свойства B и C объекта АBC. В рамках логики такого текучего моделирования мы не можем выделить некий статичный класс «АВС», но мы наблюдаем движение сингулярного фрейма, который и задает категорийность в поле определенного опыта, а не в отдельном участке наблюдаемой действительности. Такой фрейм, конечно же, может постепенно увязнуть в конкретных свойствах, фиксируясь, например, в письменной культуре или насаждаясь в их границах каким-либо социальным институтом, который взялся за воспроизведение лишь определенной схемы опыта (что, в конечном итоге, и привело к появлению «научности» в нашей культуре). Свойства, которыми мы оперируем и которые мы воспринимаем, чаще интерактивны (пригодны для метафоризирования, то есть для семиотической мобилизации), а не ингерентны. С другой стороны, нет таких пространств, где «бриколаж» был бы изолирован от попыток фиксированной систематизации знаний, как и нет пространств, где в чистой абстракции существовала бы лишь величественная иерархия понятий — либо этой структуре приходится как-то легитимизировать неустойчивость своих конструкций (например, каким-нибудь философским концептом), либо она вытесняет опыт динамичных фреймов в бессознательное поле, как это с недавнего времени начала делать западная эпистема, которая до этого открыто заявляла о бриколаже, что и увидел Мишель Фуко, исследуя схематизмы мышления западного человека XVI века: «Сходство никогда не остаётся устойчивым в самом себе; оно фиксировано лишь постольку, поскольку оно отсылает к другому подобию, которое в свою очередь взывает к новым, так что каждое сходство значимо лишь благодаря аккумуляции всех других, и весь мир нужно обследовать для того, чтобы самая поверхностная из аналогий была оправдана и выявлена наконец как достоверная. Таким образом, это — знание, которое может и должно возникнуть из бесконечного нагромождения утверждений, влекущихся друг за другом. Поэтому такое знание, начиная с самых основ, будет зыбким. Простое сложение — единственно возможная форма связи элементов знания. Отсюда эти бесконечные реестры, отсюда их однообразие» (Фуко 1994).

Иными словами, каждая культура обладает своей уникальной структурой метафорических традиций. Эти структуры могут быть во много схожи между собой, но, так или иначе, они будут фиксировать в себе (как минимум) различные метанарративные акценты («затемняющие» одни области возможного опыта и «высвечивающие» другие) даже в гомологичных позициях, что детерминировано всегда разными историческими, природными и культурными условиями. Каждый диалект оформляет не только «логику» мышления (базис всякой эпистемы и включенного в неё габитуса), но и создает особую динамику скольжения и сообщения знаковости между культурными концептами и когнитивными механизмами, которая задается самим характером случаев их применения в повседневности.

Анализируя такую относительность и множественность языка, следует помнить, что мозг человека обладает свойством нейропластичности, поэтому освоение языка (а в более широком контексте — и культуры) ребенком влечет за особой определенную специфику тенденций в физиологическом развитии мозга (которое на данном этапе онтогенезе особенно интенсивно и пластично) и соответствующую паттернизацию его ментальных структур, что востребовано критическим состоянием всего организма, который на данном этапе онтогенеза осуществляет первичную координацию и ориентацию в перцептивном поле и формирует в этом контексте адекватные познавательные пропозиции, которые развиваются уже в новых физиологический условиях (развитие речевого аппарата) (1) — всё это и приводит к так называемой языковой эксплозии (стремительному обучению родному языку), а также к трудностям в модификации этих фундаментальных для восприятия действительности структур при обучении иностранному языку у взрослых (2) (поэтому в последнем случае так эффективно полное погружение в

Об этом адаптивном разнообразии языковых форм (то есть и форм существования мыслящего существа) и их несводимости к единому происхождению от коммуникативных систем животных писал ещё такой классик антропологии, как Франц Боас: «Предположение о едином типе происхождения культуры кажется нам маловероятным. Оставляя в стороне вопрос, какие формы социальной жизни существовали в ту пору, когда у наших предков возникла речь и первые орудия труда, мы, тем не менее, находим всюду примеры очень ранней дифференциации, из которой вышли и самые элементарные формы. И, может быть, наиболее убедительными доказательствами в этом споре служат язык и искусство. Даже допустив … единство происхождения человеческой речи или… нарочитое изобретение языка в коммуникативных целях, мы должны будем признать, что и самые ранние этапы языкового развития дают примеры таких грамматико-лексикографических категорий, которые нельзя свести к элементарным принципам, за исключением общих форм, обусловленных логикой или коммуникативным назначением языка… Мы думаем, что единообразие древних форм недоказуемо и все раннее рассмотренные феномены говорят в пользу исконной множественности» (Боас, 2006). Помимо утверждения, что язык не может быть прямой функцией коммуникации, так как является специфичным биологическим свойством вида, увлекаемым деятельностью живого существа в процессы взаимодействия с окружающей средой, мы также говорим и о его полигенезе, то есть о том, что не существовало единого «протобашенного языка» (турита) и что способность к языку окончательно развилась у человеческого вида уже после его расселения из Африки, в процессе интенсивного освоения других экосистем, где начавшаяся в африканских саваннах трансформация локомоторной деятельности уже окончательно утвердилась в своих тенденциях в рамках специфичных видовых особенностей Homo sapiens, которые оказались преадаптивными для этой языковой способности. Возможно, что долгое время человек обходился без акустического языка и простейший синтаксис развился исключительно на основе жестов (Томаселло 2011). Более подробно об аргументации полигенеза языка можно прочитать в статье Александра Николаевича Барулина «К аргументации полигенеза» (Барулин 2008).

***

Можно сказать, что коммуникация всегда есть следствие поведения животных особей в

Язык и (или) наше мышление, которое сейчас действует в условиях мира своих артефактов (культуры), есть удивительным образом сложившаяся экзаптационная мозаика множественных складок, образовавшихся «окольными путями», случайно и в силу необходимости прийти к некоторому компромиссу в иных, чем коммуникация, условиях адаптации организма. Последнее обстоятельство может нам объяснить тот языковой взрыв в эволюции нашего вида, который произошел около 40-100 тысяч лет назад. Его «внезапность» есть следствие не единовременной генетической мутации, но и не постепенной и прямолинейной эволюции «коммуникативности»: это был «неожиданный», но закономерный и, возможно, отчасти эпигенетический эффект определенной комбинации многих гетерогенных и разнородных явлений нашей физиологии (каждое из которых может иметь свою «индивидуальную» историю уже постепенной эволюции), которые в этот период закрепились (с результатом в виде конкретного устройства нервной системы) как необходимость, достаточным образом (то есть, как мы сейчас ретроспективно заключаем, «удачно») отвечающая внешним условиям и противостоящая иному эволюционному развитию. Возможно, что вокализация и акустический язык оказались довершающими элементами в общей системе мыслящего языка, которая к этому времени уже обладала синтаксисом на основе жестикуляции. Язык «захватил» мозг и собрал в пучок ранее разрозненные модули, создав тем самым «складки». Эволюция человеческого языка может оказаться не только историей эффективной оптимизации, но и (возможно, что и в большей степени) противоречивого, хрупкого (и при этом пластичного) компромисса между разными функциональными полями, на что указывает, например, тот факт, что развитие речевого дыхания происходило в ущерб «беговому». О том, что эта эволюционная тенденция к будущему овладению речью (преадаптация) у Homo sapiens имеет давнюю историю, говорят и другие чисто анатомические данные. «У современного человека, по сравнению с ныне существующими антропоидами и пресапиенсными гоминидами, расширен позвоночный канал, в котором помещается спинной мозг, ответственный за волевой контроль над дыханием, что необходимо для речепроизводства. Кроме того, у людей в управлении артикуляцией и дыханием большую роль играет кора головного мозга, а не подкорковые структуры, как у других приматов» (Пинкер, Джакендофф 2008).

Стоит обратиться к антропоидам вообще. Многочисленные проекты языкового обучения обезьян показали, что минимальный языковой потенциал (в данном случае — способность оперировать символической информацией в процессах коммуникации) у наших генетически близких родственников (шимпанзе и бонобо) имеется. Хоть это и есть уровень двух-трехлетнего ребенка, но и его было достаточно, чтобы вселить определенные надежды ученым, желающим установить прямые эволюционные связи между развитием человека и несколькими другими видами современного антропиода. Однако от будущего этих антропоидов не стоит ждать «нового» языка — та совокупность факторов, которая оказалась благоприятной для потенциального «развития» языка у этих животных, не может обладать неким единым концептуальным «намерением» или «целью». Эти факторы физиологической природы антропоидов развиваются в рамках своих специфичных и долговременных тенденций и отвечая своим экологическим условиям, которые далеки от последствий стремления человека вырвать несколько особей шимпанзе из их естественной среды обитания, поселить с собой и начать интенсивно «обучать». Результаты этих проектов — это эффект и эхо тех времен, когда разделились пути эволюции Homo и остальных Hominidae. Усердно «поковыряв» обезьяну, человек силком вытягивает из неё те забытые и ненужные ей потенции, которые оказались когда-то необходимыми нашим предкам, обладающим уже иной биологической «архитектурой». Язык как таковой есть не некий «ачивмент» нашего вида (и поэтому мы будем в этом тексте заключать в кавычки слово «удача»), а скорее компромисс, сложившийся в определенных условиях. Шимпанзе хоть и способны намеренно извещать своих ближних о

Язык это не только слова. Можно даже сказать, что язык это всё остальное и слова. Язык это жест, интенция, движение, процесс, сгущение и при этом различение. Язык быстро заполоняет собой акустическую форму (воплощается в «сигнале») для перформанса в живой реальности субъекта, но не ограничен этой формой и не порожден ею, а даже всячески ей сопротивляется, чтобы давать жизнь той самой реальности. Язык погружен в бессознательное и лишь изредка, виляя и постоянно извиваясь, дает о себе знать в коммуникации. Здесь у нас могут возникнуть вопросы терминологического характера. Если мы наделяем понятие «языка» таким объемом полномочий и территорий, то не теряет ли смысл здесь само использование слова «язык»? Можем ли мы чем-нибудь заменить его? Сознание? Но мы постоянно указываем, что предмет нашего исследования действует будто «позади» субъекта сознающего, подкидывая ему то, что он и будет «сознавать». Бессознательное? Здесь мы быстро констатируем, что со всей очевидностью в ходе рассуждений постоянно наблюдаем легко поддающиеся анализу явления — язык как лингвистическое понятие (язык в абстракции западного научного дискурса), которое демонстрирует некую эксплицитную логику, «рациум» субъекта. Мышление или когниция? То, что мы хотим понять и увидеть, является процессом, но и не только им: мы часто исследуем именно структуру всякой мысли или когнитивного процесса, которая постоянно выступает во вне или приходит из вне. Ментальность или психика? Утверждая, что искомый нами феномен есть нечто большее, чем совокупность физиологических процессов, мы не отвергаем и не исключаем их как таковые — они являются неотъемлемой частью того, что должно быть выяснено: физические явления производят и осуществляют организацию себя же и в этой рекурсии проявляется искомое. В итоге мы приходим к выводу, что язык есть самое удобное слово для описания «вещи», ставшей предметом настоящих изысканий. Язык есть одновременно и структура (грамматический паттерн и память), и процесс (речь-действие и восприятие), который протекает как и сознательно (говорение и обозначение), так и бессознательно (желание и различение), он детерминирован как и физически (жест-движение, мимика, акустический образ, электрофизиологические процессы в мозге), так и психически (аффект, эмоция, ощущение, «квалиа»).

Стоит упомянуть следующую любопытную вещь: при определенных патологиях, травмах и нарушениях в мозге, люди, в одних случаях, могут вести довольно сложно структурированную речь (хоть и поверхностную и производимую в ходе подражания), но при этом показывать общий низкий уровень интеллекта (например, в некоторых случаях гидроцефалии), а в других — не способны буквально и связать двух слов, но являются совершенно нормальными в своём восприятии во всех остальных отношениях (афазия Брока). Эти примеры двух крайностей нарушения мозговой деятельности показывают, что, во-первых, итоговая способность человека к осмысленной речи есть не только результат постепенного запоминания и подражания (как это утверждали бихевиористы), но и спаянности этого опыта с конкретными предзаданными и физиологически обусловленными когнитивными потенциями, а

Тут мы и должны окончательно отказаться от рассмотрения языка как некой чисто «культурной» (то есть искусственной) меры, противостоящей всему животному, самой Природе. В нашем небольшом исследовании язык оказывается не арканом, которым неожиданно схватили первобытное животное и все его «инстинкты», его дикие устремления к размножению и насыщению (которые то и дело норовят вырваться), а тем, что уже изначально расщепило в нас любой «инстинкт» на плутающие, постоянно сталкивающиеся, сливающиеся и разбегающиеся ручейки множественной интенциональности. Язык оказывается структурообразующим началом не только сознательного говорения и представления, но и тех явлений, которые мы привыкли называть «эмоциями» и аффектами, относя их к противоположному берегу, в мир иррационального (то есть и не поддающегося какой-либо структуре). Язык не только «помогает» эмоции осознаваться, но и создает её в границах своего семантического и синтаксического мира (где она только и может существовать как «эмоция», как напряжение некоторых участков структуры языка в действующем субъекте), усиливая и направляя её неведомыми для сознающего субъекта путями. Теперь мы можем сказать, что, например, проявление «агрессии», «жестокости» или ещё

Отдаляясь от основной стилистики данного текста, обратимся уже напрямую к психоанализу. Нарциссический монолог предшествует «коммуникативному» диалогу: именно аутоцентрическое использование языка обслуживает субъекта в его ранних аутоэротических и миметических практиках (детский лепет). И даже тогда, когда диалог становится эксплицитно главенствующей формой применения языка в социальной жизни человека, в его имплицитной структуре сохраняется всё тот же монолог в виде псевдо-диалога с Другим. Как видим, и на этом уровне и в рамках этой риторики, совсем далеких от всякой «биологии», мы наблюдаем всё ту же самонаправленную функциональность языка, обеспечивающую не

***

Языки первобытных культур не знают той степени репрезентации в себе оперативной и абстрактной «коммуникативности», которая в настоящем времени так самоочевидна для многих языков материально и институционально развитых культур (апофеоз «очевидности» чего возник в теоретическом уравнивании человеческого мышления и компьютерной программы, где информация это сумма битов, транслирующаяся от субъекта к субъекту). Несмотря на то, что первобытная культура является культурой «инженеров родства», создающих воистину сложнейшие структуры взаимоотношений внутри своего общества, их язык лишен привычных нам личных местоимений, а в его синтаксисе компонентов словосочетаний объектно-субъектные отношения неотделимы от пространственных характеристик, воспринимаемых субъектом речи. Речь туземца слита с его локомоторной деятельностью и с его ориентацией в живом пространстве окружающей среды, что также выражается в богатстве его «жестового» языка, факт чего заставил Якобсона и

Ещё Люсьену Леви-Брюлю, так благополучно забытому современной антропологией, удалось распознать эту ключевую специфику действия человеческого языка, хоть и отнёс он её (как и

Мы можем обнаружить подобный опыт и в нашем языке, живя не

К подобным выводам приходят и в поле нейробиологических исследований. «Известно, что зона Брока, одна из классических речевых зон, задействована не только в речевых, но и в других двигательных актах и активируется при движениях губ (орофациальные движения), рук (брахиомануальные движения) и гортани (ороларингальные движения), а ее организация сходна с организацией гомологичной области у обезьян — F5. Более того, зона Брока, как и F5, входит в состав зеркальной системы, основная функция которой как у человека, так и у обезьян состоит в установлении связи между пониманием действия и выполнением действия. Отсюда следует, что ответ на вопрос о происхождении языка следует искать не в примитивных формах голосовой коммуникации, а в эволюции жестовой коммуникации, находящейся под контролем латеральных зон коры… Эксперименты с использованием ТМС показали, как возбудимость в зоне моторных репрезентаций правой руки увеличивается при чтении или говорении. Этот эффект ограничен только репрезентацией правой руки и не включает моторную зону, кодирующую движения ноги. Нужно отметить, что возбудимость моторной коры, кодирующей движения руки, не может быть приписана вербальной артикуляции, так как эта функция является общей для обоих полушарий, а наблюдаемый эффект присутствовал только в левом полушарии. Следовательно, зарегистрированная фасилитация должна быть вызвана совместной активацией моторной зоны для правой руки и речевой системы.» (Риццолатти, Синигалья 2012).

Описывая «гибридную» реальность австралийских аборигенов, чье восприятие пространства разительно отличается от современного европейского, один из основоположников акторно-сетевой теории Джон Ло сближается в своей мысли с предыдущими учеными: «… в сборках аборигенов («сборка» — в терминологии Ло процесс структурирования субъектом своей реальности, в рамках чего он определяет первичную диспозицию всех явлений, которые могут «присутствовать», «отсутствовать» (но подразумеваться и иметься в виду) и быть «иными», то есть подавленными и неинтересными субъекту — мое примечание) активность и интенция могут быть (и обычно бывают) локализованы в объектах, встречающихся в природе, таких как скалы, деревья, ветры, облака, огонь, водные потоки, озера и бури. Нам придется обратиться к Шекспиру, к научной фантастике или,…, к эстетике, чтобы подобрать аналогии в

Если у животных коммуникация является следствием совокупного эффекта поведенческих взаимодействий особей между собой и окружающей средой, то и у человека мы наблюдаем всё то же самое, но на ином качественном уровне: не коммуникация онтологически предшествует миру её «значений», а соотнесенные между собой «значения» (как вся та семиотическая и пространственная структура нашего мыслительного мира) предшествуют самой коммуникации. «Смысл… начинает формироваться до языка и речи. Надо видеть вещи, двигаться среди них, слушать, осязать — словом, накапливать в памяти всю сенсорную информацию, которая поступает в анализаторы. Только в этих условиях принимается слухом речь с самого начала обрабатывается как знаковая система и интегрируется в акте семиозиса» (Жинкин 1998). «Успех» человека заключается в том, что полимодальность коммуникации стала разворачиваться в контексте семиотического мира языка, который порожден нашим видом как средство, структурирующее и оптимизирующее мыслительные процессы автопоэтического описания картины мира. Следует отказаться от соблазнительного в своей очевидности воззрения, что толчок к появлению языка находится в поле социальном. Наша «социальность» лишь обнаруживает уже готовые генеративные способности к языку, которые тут же включаются в её структуру, провоцируя в ней стремительные изменения,

***

Основываясь на теоретическом подходе чилийского философа биологии Умберто Матураны, отечественный лингвист Александр Владимирович Кравченко заключает, что процесс коммуникации имеет не линейных характер, а круговой. «… коммуникация, в том числе вербальная, имеет биологическую функцию — создание консенсуальной области взаимодействия организмов» (Кравченко 2013). Что это значит для нашего настоящего различения языка и системы сигналов животных? Консенсуальная область — это то специфичное пространство перцепции организма, где он способен вместе с другими организмами осуществлять какую-либо координацию в процессе своей самоорганизации. Сигнальная система животного именно поэтому полифункциональна и полимодальна, так как она всегда действует в контексте пространственного соположения особей, их внутреннего состояния и внешних обстоятельств, их мотиваций и предыдущего поведения. «Акт коммуникации» (как и «акт высказывания» в человеческой речи) является искусственно выделяемым (наблюдателем-человеком) пространственным и временным эпизодом взаимодействия организма с окружающей средой, в чём он оперирует не «информацией» (кодами), а той или иной модальностью (процессом), испытывающей давление как и внутреннее (эндогенные факторы), так и внешнее (экзогенные факторы). Языковая коммуникация, опять же, не является в этом отношении исключением: в своей речи для обеспечения адекватной коммуникации мы вынуждены достигать некоторого консенсуса внутри дискурса, который мы и разделяем с другим человеком; мы отправляем сообщение не самому адресату, а его, так скажем, индивидуальной семиосфере: поэтому, например, сообщение может «приниматься» адресатом, но не «читаться» им до тех пор, пока он не приобретет необходимый для этого опыт в своей деятельности (озарения в духе «ах, вот что он, оказывается, имел в виду!»); знак идентифицируется не сам по себе, а в соотношении между субъектом и его опытом — знаниями о (уже) структурированной языком действительности. Содержательность сообщения рождается не из самого сигнала (будь то пение птицы или знак языка), а из соотношения некоторой совокупности этих сигналов, которые поступают по разным каналам связи (акустическому, визуальному, тактильному, химическому и так далее), с теми условиями, в которых они и возникли. Следовательно, специфика языка рождается не в поле коммуникации, а в поле его уникального приложения в процессе самоорганизации организма, который лишь вторично оказывает своеобразное влияние на коммуникацию внутри нашего вида. Язык это не то, благодаря чему мы способны обменяться информацией, а то, как мы способны воспринять действительность вообще. Дискретность знака проявляется как свойство не в процессе коммуникации (именно в ней знак и может потерять всякую дискретность, размываясь и постепенно вырождаясь на фоне полимодальности и многоконтекстуальности любого «общения»), а в процессе активного восприятия действительности (куда и будет включен тот или иной «социальный факт»), которая для человека подвластна разбиению на категории, понятия и концепты. Денотативный уровень языка является не

Как наглядный и скорейший пример того, что язык сам по себе противится успешной «кодовой» коммуникации, предлагаю обратить внимание в этом ракурсе и на этот текст, который вы в данный момент читаете, а я

Текст не является прямым продолжением моей мысли (её кодом или шифром) — он есть лишь вторичный (остаточный и отложенный) продукт, созданный в ходе автокаталитической самоорганизации языка, то есть моего опытного восприятия действительности: текст есть побочное явление. Письмо репрезентирует не мою скрытую от внешнего наблюдателя ментальность (она никогда не существует в покое и изоляции, чтобы её можно было целиком «рассмотреть» и проанализировать в статике, она есть постоянно пограничное состояние), а эпизоды знаковой работы внутри и на границе моего опыта, куда включены как и эндогенные явления (моя память, «знания»), так и экзогенные — другие тексты, в том числе и настоящий, который в письме сразу же отчуждается от меня и становится самостоятельным фактором, содержащим новые визуальные и семантические точки координации (графические знаки и их грамматические конструкции, литературные клише и культурная стилизация) для меня как читающего и интепретирующего, то есть вновь воспринимающего. В данный момент вы интепретируете не меня как такового (я уже умер как Автор, как активный субъект), а груду артефактов моего письма (которые я никогда не смогу воспроизвести здесь и сейчас в ходе некого манифеста своего гомогенного «духа») и устанавливаемые по этому поводу связи внутри вашего собственного опыта. Пишущий словно жук-навозник, который усердно катает свой шар: текст, уже чуждый самому автору и лишь «подталкиваемый» им, то и дело цепляет и склеивает в себе разнородные субстанции и останки других дискурсов. «Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников.» (Барт, 1989). Эта рекурсивная модель построения консенсуальной области (то есть и «реальности» как таковой) через письмо есть ещё один потенциальный эпизод усложнения процесса структуризации языка, то есть и меня как живой биологической системы, постоянно взаимодействующей с окружающей средой и не существующей вне таковой динамики. Являясь сгустком множественных цитаций (ресурс текста, очевидно, не ограничивается «используемой литературой»), данное исследование вливается обратно в общий интеллектуальный поток, в котором нарождается новая эпистема — происходит становление очередной парадигмы.

Здесь стоит остановиться (так как это скольжение не бывает конечным, то есть однозначным) в своей завуалированной похвале языку — столь «успешному» адаптивному приобретению нашего вида. Как эпилог процитирую французского философа Жана-Мари Шеффера, который занимается осмыслением иллюзии человеческой исключительности:

«Прославляя когнитивную сложность и мощь человеческого ума, мы слишком часто забываем, что чем сложнее некоторая ментальная структура, тем более возрастает также и число возможных источников дестабилизации. Действительно, рост пластичности и адаптивности выражается в умножении взаимосвязей между представлениями и в развитии эндогенных видов ментальной активности (то есть представлений, не возбуждаемых перцептивным или аутоперцептивным стимулом, а потому и не отключающихся при прекращении этого стимула). Но при увеличении числа взаимосвязей умножается риск конфликтов между представлениями, а следовательно, состояний психологической напряженности; что же касается эндогенного ментального возбуждения, то чем более независимым оно делается от внешних, экзогенных возбуждений — тем больше риск, что деятельность репрезентации пойдет вразнос или же по кругу, бесконечно возвращаясь к одному и тому же (при психическом «пережевывании», фобиях, навязчивых идеях и т.п.), а это затрудняет или даже полностью блокирует адекватную реакцию на внешние стимулы. Жизненно важно поэтому, чтобы мы не только обладали адекватными представлениями о мире, где мы живем, но и имели возможность обустроить себе пригодный для жизни «внутренний мир». В самом деле, в отсутствие такого внутреннего равновесия нас скоро захлестнули бы эндогенные конфликты, сделав не способными адекватно реагировать на внешний мир.» (Шеффер 2010).

Используемая (и рекомендуемая) литература:

__________________________________________________________________________

Антология исследований культуры. Символическое поле культуры // СПб.: Издательство Центр гуманитарных инициатив, 2011 — 384 с.

Антология исследований культуры. Интерпретации культуры // СПб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета, 2006 — 720 с.

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика // М.: Прогресс, 1989 — 616 с.

Дескола, Ф. По ту сторону природы и культуры // М.: Новое Литературное Обозрение. 2012. — 584 с.

Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество // М.: Лабиринт, 1998. — 366 с.

Кравченко А.В. От языкового мифа к биологической реальности: переосмысляя познавательные установки языкознания // М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013 — 388 с.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // М.: Издательство ЛКИ, 2008 — 256 с.

Леви-Строс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль // М.: Академический Проект, 2008 — 520 с.

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // М.: Академический Проект, 2015 — 430 с.

Ло, Дж. После метода. Беспорядок и социальная наука // М.: Издательство Института Гайдара. 2015. — 445 с.

Нейсбит Р. География мысли. // М.: Астрель, 2012 — 285 с.

Панов Е.Н. Эволюция диалога. Коммуникация в развитии: от микроорганизмов до человека // М.: Языки славянской культуры, 2014 — 400 с.

Панов Е.Н. Парадокс непрерывности: Языковой рубикон: О непреодолимой пропасти между коммуникацией у животных и языком человека // М.: Языки славянской культуры, 2012 — 456 с.

Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка // М.: Языки славянской культуры, 2008 — 416 с.

Риццолатти Дж., Синигалья К. Зеркала в мозге. О механизмах совместного действия и сопереживания // М.: Языки славянской культуры, 2012 — 222 с.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии // М.: Прогресс, 1993 — 656 с.

Томаселло М. Истоки человеческого общения // М.: Языки славянской культуры, 2011 — 328 с.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук // СПб.: A-cad, 1994 — 406 с.

Шеффер Ж.-М. Конец человеческой исключительности // М.: Новое литературное обозрение, 2010 — 492 с.

Ссылки на

1. http://www.nature.com/articles/ncomms10073

2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027716301251