Инкультурация и диффузия

Чем определяется интенсивность и характер культурной диффузии?

Для начала нам следует чётко разграничить процессы инкультурации и социализации. Оба феномена протекают единовременно, но мы вынуждены констатировать некоторую первоочередность инкультурационных структуризаций: это, в первую очередь, процесс восприятия грамматики родного языка (которая является фундаментом всякой когнитивной структуризации индивида) и при этом усвоение базовых моделей и паттернов речевого и телесного поведения (восприятие жестов и эмотивных традиций). Процесс социализации выступает тут как надежный каркас деятельности, в рамках которого и набирают обороты инкультурационные мимесис и порождение, формирующие специфичное содержание культуры.

Далее попытаемся выделить три условных уровня, на которых происходит межкультурное взаимодействие:

1. Институциональный уровень: каким образом осуществляется влияние одной культуры на другую в

2. Экологический уровень: соответствует ли условия окружающей среды (сюда мы будем включать не только сугубо «природные» условия, но и те, которые формируются на фоне урбанизации) культуры-донора, провоцирующей аккультурацию или ассимиляцию, «естественным» условиям существования культуры-реципиента? Способна ли культура-реципиент воспроизвести привычные для себя условия в границах культуры-донора? Каков характер мобильности и адаптивности в данном контексте?

3. Структурально-семиотический уровень: какова потенция кросс-культурного взаимодействия в процессе диффузии? Насколько взаимозаменяемы опытные категории (возможна ли адекватная коммуникация между габитусами?) рассматриваемых культур?

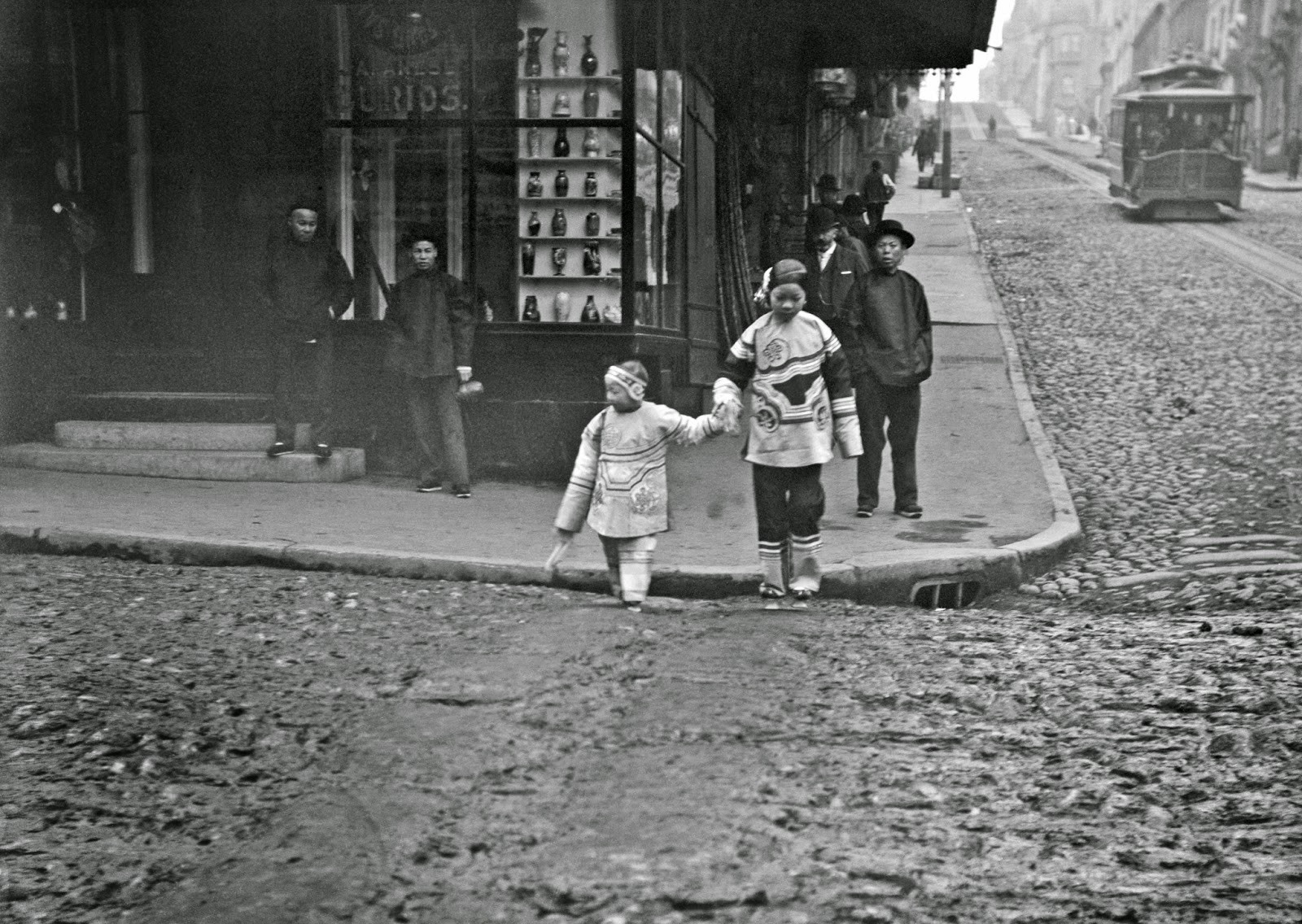

На примере китайской иммиграции и европейской колонизации Нового Света рассмотрим каждый уровень предметно.

1. Институциональный уровень.

Культура китайских иммигрантов и западная культура. Традиционные культурные практики признаются легитимными культурой-донором. Характер иммиграции предполагает относительно безопасное существование внутри ассимилирующей культуры.

Туземная культура и европейский колониализм. Традиционные культурные практики угнетаются и не признаются культурой-донором. Характер воинственной колонизации исключает мирное сосуществование с

2. Экологический уровень.

Культура китайских иммигрантов и западная культура. Культура-реципиент базируется, главным образом, на социальных практиках (конфуцианство). Исходя из институциональной легитимации этих практик культуры-реципиента их воспроизводство легко осуществить, создав общинные условия («китайские кварталы»). Характер мобильности и адаптивности китайской культуры проявляется в

Туземная культура и европейский колониализм. Воспроизводство инкультураций внутри туземной культуры стоит в прямой взаимосвязи с физической средой: структура мировосприятия индейца включает в себя конкретные объекты живой и неживой природы своего региона, на основе которых происходит социализация каждого индивида и его когнитивное развитие, а также развертывание и передача уникальных космологии и фольклора. Характер мобильности и адаптивности туземной культуры проявляется в диффузии культурных структуризаций (мифов, фольклора, ремёсел) по однородным экосистемам. Изъятие индивида таковой культуры из этих специфичных условий не столько деформирует его когнитивные и культурные привычки, сколько делает невозможным их передачу новому поколению. Иными словами, детям невозможно «показать» культуру их туземных родителей без «подручных» средств (определенные биологические виды животных и растений, конкретные географические объекты и погодные явления), которых их и лишают. Как мы знаем, индейцы испытали на себе принудительную миграцию и последующее изменение материального быта.

3. Структурально-семиотический уровень.

Культура китайских иммигрантов и западная культура. Китайская культура находит в западной как и взаимозаменяемые категории, — бюрократический дискурс, оппозиция «дикого» (варварского, природного) и «цивилизованного», — так и противоречивые — концепция западного Разума и восточных Добродетелей, европейский рационализм и азиатский холизм. Тем не менее, обе культуры способны к адекватному диалогу благодаря схожим эпистемологическим представлениям о субъекте как части человеческого социума.

Туземная культура и европейский колониализм. Европейская и туземная культуры взаимно игнорируют (исключают) и не воспринимают эпистемы друг друга. Поле схематизации социального опыта туземца идёт вразрез со всеми известными дискурсами западной культуры, так как оно функционирует на основе включения в себя совершенно иных моделей и паттернов усвоения информации и осуществления социализации, в связи со спецификой которых и формируется зависимость от локальной экосистемы и её географических особенностей.

Выводы.

Мы отдаем себе отчёт в том, что обособленность и настойчивая приверженность традиционализму китайских иммигрантов спровоцированы самой ситуацией этой иммиграции: в условиях незнакомой и чуждой культуры индивид ищет надежные источники для своей идентификации, что он и находит только в родительской культуре. Таким образом задается устойчивый паттерн для воспроизведения инкультураций в обществе иммигрантов. Однако он возможен сам по себе не только потому, что индивид только его и способен найти, но и благодаря благоприятным условиям для функционирования самой культуры иммигрантов. Недостаточно просто «оставить в покое» культуру, необходимо предоставить ей соответствующие её «этосу» условия для существования. Поэтому резервации североамериканских индейцев представляют собой такое жалкое зрелище и пародию на былую насыщенность культурной жизни: в них живут биологические потомки индейцев, но никак не их инкультурированные наследники.

Также мы понимаем, что процесс агрессивной колонизации, который сопровождался банальным геноцидом (сознательным, — с помощью огня и пороха, так и неосознанным — с передачей туземцам европейских болезней, которые в условиях чуждых привычному их иммунитету вирусов и инфекций быстро переросли в эпидемии и целые пандемии), физически уничтожил большую часть туземного населения, то есть уменьшил возможность выжить и самой культуре этого населения. Однако этот факт не может исчерпать проблему стихийного исчезновения туземных культур. Исходя из нашего анализа мы делаем вывод, что современные этнографы вынуждены отправляться вглубь дикой Амазонии в поисках аутентичной аборигенной культуры не

Сравнивая два этих совершенно несхожих процессов культурной диффузии мы можем выявить те ключевые моменты, в рамках которых определяется степень интенсивности всякой ассимиляции и аккультурации, то есть пронаблюдать тот процесс, когда специфичная инкультурация индивидов культуры-реципиента сохраняет свою устойчивость или начинает изменяться и замещаться, заимствуя модели инкультурации у

Применим эти выводы во другом случае культурной диффузии. Африканские культуры чернокожих рабов перевозились в Новый Свет, но были стремительно растворены в европейской культуре. Процесс инкультурации был лишён родной языковой грамматики и поставлен в новые социальные условия. Однако мы видим, что этот процесс диффузии не был односторонним и некоторые африканские элементы смогли спокойно осесть в

Иными словами, мы наблюдаем не случайное и хаотичное столкновение культур, элементы коих будто соревнуется в силе своего воздействия на индивида, а межкультурные процессы коммуникации самих семиотических комплексов, воспроизводство которых внутри культуры зависит не от их «истинности» или «авторитетности», а от логики их структуризации в актуальных социальных и экологических условиях. Если необходимые для их функционирования элементы внешней (природные виды, климат, ресурсы) и внутренней среды общества (язык, социальное устройство) отсутствуют, то происходит замещение уже мёртвых форм моделями культуры-донора, которые восполняют былой функционал уже по-своему и в новых условиях. Поэтому важно выделять не только факты подавления культуры (что, конечно, всегда стоит учитывать), но и особенности условий конкретной ассимиляции и специфику семиотических структур культуры-реципиента. Нужно брать во внимание не только конечные продукты-артефакты культуры, которые «сталкиваются», но и те экологические, социальные и интеллектуальные факторы, исходя из которых происходит инкультурация каждого индивида. «Целостность» родительской культуры не гарантирует эффективную инкультурацию детей:

Теперь представляется очевидным то, что инкультурация есть не только изолированный отдельным социумом процесс воспроизводства конкретной культуры, но и тот ключевой момент, когда эта культура наиболее восприимчива и к динамическому развитию (эволюции), и к влиянию и заимствованию, то есть такой процесс является важной составляющей всякой культурной диффузии.