Ален Бадью. Субъект искусства

Перевод расшифровки лекции французского философа Алена Бадью о субъекте как отношении между следом и конструированием тела в мире был впервые опубликован в сборнике текстов «Термит. Бюллетень художественной критики №1—18», подготовленном в рамках Лаборатории художественной критики*. Мы публикуем текст лекции вместе с двумя комментариями — философа и теоретика Бориса Клюшникова и художника Анатолия Осмоловского.

На английском языке текст был выпущен в журнале The Symptom 6 (Spring 2005).

Перевод с английского — Борис Клюшников, редактор — Никита Сазонов.

*До 1 июня открыт open call на участие во втором сезоне Лаборатории художественной критики.

Мой отец любил говорить: «Мы должны начинать сначала». Итак, я хочу начать эту лекцию о субъекте искусства с самого ее начала. Но что это за начало? Я думаю, мы должны начинать с самого древнего вопроса — с вопроса о бытии, который, в свою очередь, разделяется на вопрос о бытии как бытии и о бытии в качестве бытия. Что есть бытие? Что мы говорим, когда говорим, что нечто есть, что какое-то искусство есть?… Например, какое-то искусство есть всегда воплощение радости. Что мы говорим, когда говорим это? Я начну с обсуждения фундаментальной разницы между тремя уровнями обозначения бытия.

Во-первых, когда мы говорим, что нечто есть, мы лишь заявляем, что это нечто является чистой множественностью. Утверждать «Нечто есть» и «Нечто есть множественность» — это одно и то же. Итак, это уровень бытия в качестве бытия. Бытие как таковое есть чистая множественность. И мышление о чистой множественности — это в конечном счете математика.

Второй уровень раскрывается, когда мы говорим, что нечто существует. Это — вопрос существования, отличающийся от вопроса о бытии как таковом. Когда мы говорим, что нечто существует, наш разговор уже не касается чистой множественности. Мы говорим о том, что есть здесь, в мире. Таким образом, существование — это бытие в мире, бытие здесь. Или, если угодно, существовать — значит являться, действительно являться в конкретной ситуации. Вот что такое «Нечто существует».

И, наконец, третий уровень — это когда мы говорим, что нечто происходит. Когда что-то происходит, мы не просто говорим о нем как о множественности (чистой множественности) или как о существующем в мире — существующем здесь и сейчас. Выражение «Нечто происходит» касается чего-то вроде разреза в континууме мира, то есть чего-то нового, но при этом исчезающего. То, что возникает — но при этом исчезает. Потому что случай, происшествие — это ситуация, в которой возникновение и исчезновение — одно и то же.

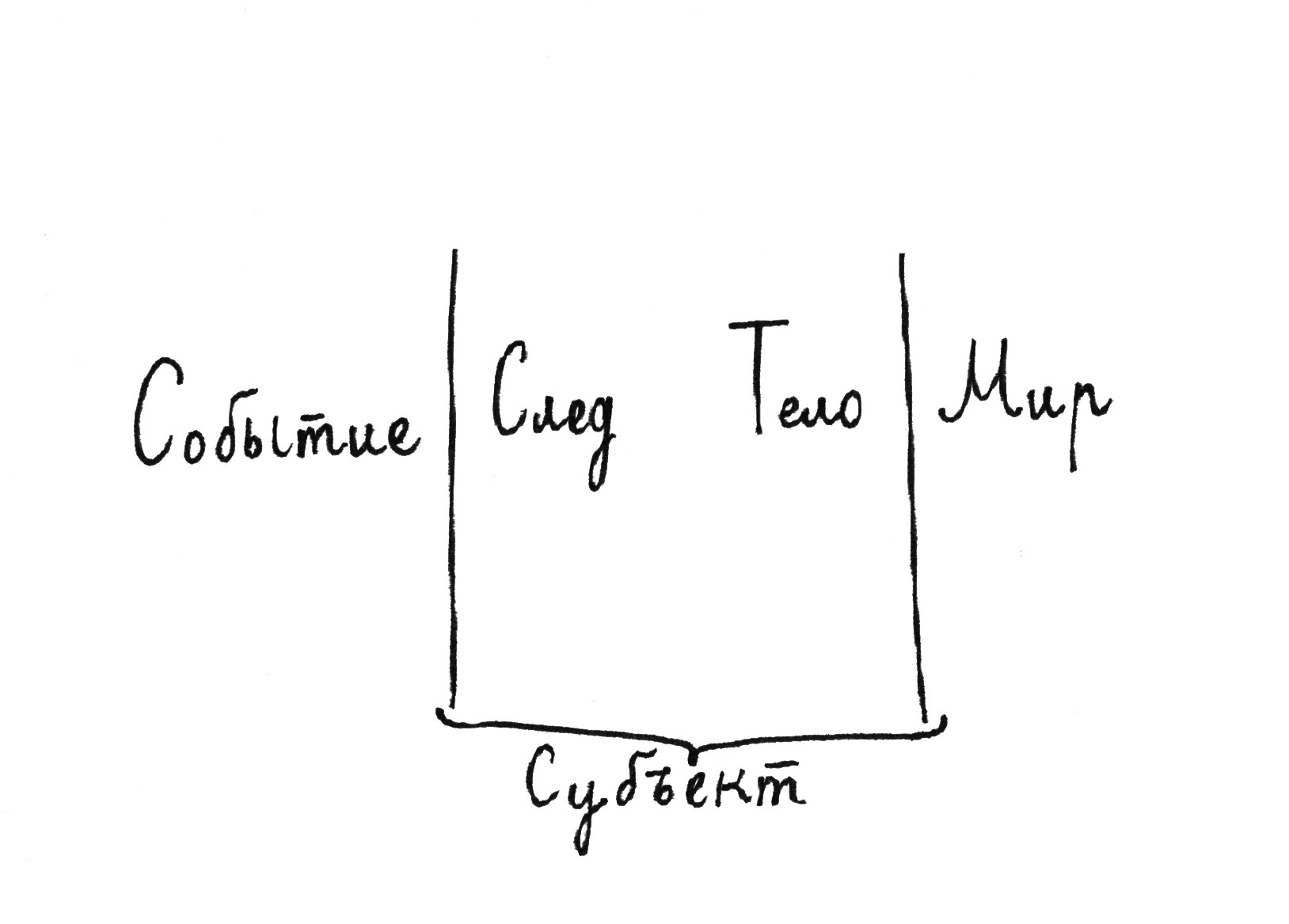

Нам необходимо понять отношения между тремя этими уровнями. Отношения между бытием как бытием (чистой множественностью), существованием (которое также является множественностью, но уже в мире, здесь и сейчас) и тем, что происходит, или событием. Как мы видим, в каждой ситуации есть в конечном счете два термина: мир, мировая ситуация — место существования всех вещей; и событие как

Однако все дело в том, что субъектное отношение между событием и миром не может быть прямым. Почему? Потому что, с одной стороны, событие всегда исчезает, а с другой стороны, мы никогда не вступаем в отношение с тотальностью мира. То есть, когда я говорю, что субъект — это отношение между миром и событием, мы должны понимать, что речь идет о непрямой связи между

Итак, когда мы говорим о субъекте искусства — мы говорим о множестве вещей.

Во-первых, что такое мир искусства? Что такое мир художественного жеста? Это, ведь, не мир в самом общем его смысле. Скорее, это специфический мир. Это первый вопрос.

Второй вопрос: что такое художественное событие? Что такое новая сингулярность в развитии мира искусства?

В-третьих, что такое след? Что такое след события в мире искусства? И, наконец, что такое конструирование нового тела искусства?

Но прежде, чем ответить на эти вопросы, я хочу прояснить на примерах поставленный мной вопрос о субъекте как отношении между следом и событием и конструированием нового тела в конкретном мире. Я хочу обратиться к сегодняшней ситуации, поскольку считаю, что сегодня мы имеем дело с двумя парадигмами субъекта. Наша конкретная ситуация отмечена чем-то вроде войны между ними как двумя нормами того, что представляет собой субъект. Первая парадигма — строго материалистическая и монистическая философия субъекта. Что она собой представляет? Она определяется через признание того, что нет никакого реального различия между субъектом и телом. Субъект в этой парадигме полностью сводится к телу как таковому. В таком случае производство субъекта — не более чем экспериментирование с границами тела. Субъект является чем-то вроде опыта своих собственных границ, опыта конечности, опыта ограничений конкретного единства телесности. Но что является этой границей — пределом тела, пределом живого тела? Наиболее предельным для живого тела является смерть. То есть в конечном счете мы можем утверждать, что в этой первой парадигме субъект определяется через экспериментирование со смертью как конечным пределом тела. И я думаю, к примеру, что мы сталкиваемся с

Другая парадигма, напротив, — это идеалистическая, теологическая, метафизическая философия субъекта. Согласно этой парадигме, субъект может быть полностью отделен от своего тела, не перестав при этом быть субъектом. То есть если в первой парадигме субъект сводится к телу, то во втором случае субъект полностью от него отличен. Это понимание противостоит субъекту как субъекту наслаждения. Оно является возрождением изначального желания сепарации, желания существования в отрыве от тела. Цель заключается в том, чтобы в жизни, в действии, найти точку, где тело окажется всего лишь инструментом сепарации субъекта. И вы понимаете, что это не эксперимент со смертью внутри жизни, а обретение новой субъективности средствами самой смерти. В итоге мы можем сказать, что субъектная парадигма такого типа является экспериментом жизни при помощи смерти. Мы можем охарактеризовать этот субъективный опыт как опыт жертвоприношения.

Современный мир — это война между наслаждением и жертвоприношением. И война с терроризмом является в конечном счете этой же войной. Но в этой войне у противоборствующих сторон есть нечто, что является для них общим. Власть смерти объединяет эти две парадигмы: с одной стороны, в качестве эксперимента с границами тела и, с другой стороны, в качестве средства для обретения новой жизни. Мы сталкиваемся с властью смерти, именно когда разбираем эту войну наслаждения и жертвоприношения. В этой войне нет места художественному жесту — я в этом убежден,— ни на стороне наслаждения, ни на стороне жертвоприношения, поскольку нет реальной открытости его новизне. Нам нужно найти третью возможность, третью парадигму субъекта — вне власти смерти. Она не является ни наслаждением (удовольствие по ту сторону удовольствия и границ тела), ни удовлетворением в результате жертвоприношения (наслаждение в мире ином, удовольствие по ту сторону страдания). С теоретической точки зрения это не должно быть ни удовольствие за пределами удовольствия, ни удовольствие за пределами страдания.

У нас есть три возможности отношения субъекта к телу. И у нас, соответственно, есть три возможности для субъектной парадигмы. Первая возможность — сводимость. Субъект может быть сведен к своему телу. В этом случае можно сказать, что мы имеем дело с имманентным тождеством субъекта, так как здесь нет никакой сепарации, а, напротив, — полная тождественность процесса субъекта [1] и становления его тела. Здесь нормой является наслаждение как эксперимент со смертью при жизни. Следующая возможность — это отделимость. Субъект может быть полностью отделен от своего тела. В таком случае это трансцендентное различие, потому как субъект экспериментирует с собой в трансцендентном мире, а не в мире жертвоприношения, который лишь обеспечивает ему возможность первого. Третью возможность, которую предлагаю я, можно охарактеризовать как имманентное различие. Не имманентное тождество или не трансцендентное различие, а именно имманентное различие. В этом случае субъект несводим к своему телу, оставляя место для независимого процесса субъекта. Здесь возможно созидание, которое не сводится к экспериментам над границами тела. Но невозможно, чтобы существовала сепарация между субъектом и его телом, то есть чтобы была возможна отделимость. Таким образом, здесь нет места ни для сводимости, ни для отделимости. Возникает ситуация, в которой мы понимаем субъекта как процесс созидания, процесс производства, процесс, организующий отношение между следом и событием и задающий конструирование нового тела в мире. Одновременно с этим нам надо обнаружить что-то вне войны между наслаждением и жертвоприношением. И я думаю, что вопрос о субъекте искусства сегодня — это как раз поиск новой субъективной парадигмы, находящейся вне этой войны. У нас есть множество проблем с организацией данной парадигмы, и они касаются того, как именно новое тело может быть ориентировано процессом субъекта без идентификации и сепарации. Нам надо сохранять дистанцию между следом события и конструированием тела.

В случае, когда субъект полностью отождествляется с телом, — исчезает различие между следом и телом. Субъект оказывается полностью поглощен миром. Если же мы имеем дело с полным отделением субъекта от тела, то субъект оказывается полностью на стороне следа и, следовательно, полностью зависимым от события как абсолютного события, которое, в свою очередь, вне мира, не может быть включено в него. В первом случае субъект находится полностью внутри мира, экспериментируя с его границами, а во втором случае он полностью вне мира, на стороне абсолютного события, оказываясь, в таком случае, чем-то наподобие бога. В этих двух парадигмах современной войны мы обнаруживаем процесс субъекта, осуществляющий себя либо в качестве полностью имманентной ситуации (и, таким образом, в связке с миром); или же в качестве полной сепарации в связке с радикальным абсолютным событием. В этих двух случаях мы видим, что процесс художественного производства невозможен без эксперимента над пределами, иначе вы остаетесь с

1. Первая проблема: если процесс субъекта как созидательный процесс лежит в поле дистанции (несепарированной, иначе говоря, имманентной дистанции) между следом и телом, нам необходимо интерпретировать событие не только как нечто трансцендентное или исчезающее, но и как

2. Вторая проблема коренится в самой природе следа, если мы начинаем понимать событие как аффирмативный раскол. Что такое след? Это большая проблема, потому как след присутствует в мире, но при этом находится в отношении с событием — то есть с тем, что этот мир подрывает.

3. Третья проблема: какова конституция нового тела? Потому как в ходе процесса субъекта мы всегда имеем дело с

4. Четвертая проблема — это вопрос последствий. У нас есть новое тело. У нас есть отношение к следу события, и выходит, что у нас есть материалистическое созидание, созидание чего-то нового. Каковы последствия всего этого, и как мы можем быть им верны? Естественно, если возникает что-то новое в процессе субъекта, нам нужно принять инкорпорацию этого нового, и точно также относительно верности практическим последствиям нового тела.

5. Последнюю задачу можно определить как проблему имманентной бесконечности, потому как процесс субъекта предполагает бесконечность последствий. У нас не может быть экспериментов с границами, если быть точным, поскольку мы не в первой парадигме субъекта. Скорее, речь здесь идет о

Итак, наши пять проблем таковы. Событие как аффирмативный раскол. Что является следом события? Что означает конституция нового тела в мире? Как нам быть верными последствиям? И, наконец, что такое имманентная бесконечность? На эти вопросы нам необходимо ответить для того, чтобы говорить о субъекте искусства.

Итак, необходимо решить эти пять проблем, либо предложить хотя бы возможность их решения, но именно в области искусства, а не касательно мира вообще, поскольку мир как «мир вообще» отсылает к абсолют (ном)у. Сами по себе эти пять проблем охватывают все типы процессов субъекта. Но как они проявляются в художественном поле?

Во-первых, мы должны определить мир искусства. Что такое мир искусства? — это наш первый и важнейший вопрос. Я предлагаю мыслить мир, который является миром искусства, ситуацию искусства, через отношение между хаотическим распределением чувственности и тем, что принимается в качестве формы. Художественная ситуация в общем — это всегда отношение между хаотическим распределением чувственности в целом (в физическом, в аудиальном и в более общем смыслах) и тем, что является формой. Итак, это отношение (мир искусства) между чувственностью и формой. И в конечном счете это то, что определяется через отношение между расколом чувственности, то есть тем, что может быть формализовано (иными словами, формализмом), и тем, что не подлежит формализации. Пусть S — это чувственное, а F — это форма, тогда общая формула мира искусства — это отношение между тем, что является формой и тем, что формой не является. Когда у нас есть эксперимент с отношением такого типа — у нас есть художественная ситуация. Это абсолютно абстрактное определение, но вы можете уловить его сущность. Если угодно, положение вещей в мире искусства — это всегда отношение между нашими экспериментами с хаотической чувственностью в целом и с различием, с постоянно изменяющимся различием формы и бесформенного. Мы находимся в художественной ситуации, когда экспериментируем с отношениями между формой, бесформенным и хаотической чувственностью.

Но если это так, то что в таком случае является художественным событием? Какова его общая формула? Мы можем сказать, что художественное событие — настоящее событие — это не столько отдельная формула, сколько изменение в формуле [художественного] мира. Более того, событие — это фундаментальная ее трансформация. Другими словами, это становление формальным того, что раньше формой не обладало. Это появление новой возможности формализации, если угодно, это принятие [возможности события] через придание формы тому, что раньше было бесформенным. Это новый поток в хаотической чувственности. Это новая диспозиция имманентных отношений между хаотической чувственностью и формализацией. Таким образом, мы описываем художественное событие как аффирмативный раскол. У нас есть S — как чувственность, F — как форма и F1 — как возникшая новая возможность формализации. Чувственность организуется новыми способами, потому как то, что раньше было бесформенным, в чем отсутствовала формализация, было принято в качестве новой формы. Следовательно, мы имеем дело со становлением бесформенным того, что раньше было формой, и осуществлением раскола, сопровождающимся отрицанием прежней формы, которое, таким образом, является отрицанием формы F формой F1. Такова базовая формула события искусства как аффирмативного раскола.

Почему мы говорим в этом случае об аффирмативном расколе? Поскольку у нас всегда сохраняются отношения между утверждающей себя формой и формой отрицаемой. То, что является формальным — что принимается всеми как форма, и то, что всеми как форма не принимается. Раскол происходит в хаотической чувственности между формой и бесформенным, но эта новая детерминация раскола — аффирмативный раскол, поскольку нечто принадлежащее негативности стало принадлежать аффирмации. Что-то, что не было формой, само становится формой. Так мы опознаем художественное событие. Аффирмативный раскол происходит, когда ранее принадлежащее негативному, составляющее невозможное для формализации, становится аффирмативной возможностью. Это составляет аффирмативное измерение художественного события.

Что же такое тело, что такое конструирование нового тела? Новое тело в мире искусства представляет из себя что-то вроде конкретного произведения — работы, перформанса, в принципе, всего чего угодно, что при этом несет в себе отношение следа события. В художественном смысле след — это провозглашение того, что нечто в действительности является формой, своеобразная верность произведения искусства провозглашению формы — это и есть след. След — это что-то вроде манифеста, что-то вроде новой декларации, когда говорят: «Это больше не форма — теперь формой будет это…» Новое тело искусства является такого рода произведением, которое находится в отношении к следу новой формы. Часто в художественном мире мы можем говорить о появлении новой школы или нового направления. Очень часто это имена — имена школ, наименования тенденций, наименования новой моды в художественном производстве — они и есть новое тело. Это создание чего-то нового в мире искусства в корреляции со следом. И мы начинаем понимать что такое верность последствиям события в области искусства — это новый процесс субъекта, по-настоящему новое экспериментирование, новое экспериментирование с формами, с отношением между художественными формами и хаотической чувственностью.

Но самой интересной является последняя проблема. Что такое имманентная бесконечность? Что такое производство нового [способа] существования бесконечного в мире искусства? Я думаю, что в художественном поле имманентная бесконечность — это бесконечность самой формы как таковой. Что это значит? Это значит, что возможность новой формы находится в прямом отношении с хаотической чувственностью. Новая форма — это всегда новый способ, новый доступ к хаотическому чувственности. Можно сказать, что художественное производство формы и есть движение имманентной бесконечности. Форма — это доступ к бесконечности мира как такового. Мы находимся в стадии формирования новой тенденции, нового тела в области искусства, что-то вроде нового витка в движении имманентной бесконечности. Это не просто что-то дополнительное к тому, что мы уже знали о бесконечном. Это новый, совершенно новый способ мыслить бесконечное как таковое. И вот почему сегодня очень важно иметь новые художественные эксперименты, когда политическая повестка сегодня представляется чрезвычайно туманной. Я имею в виду, что мы должны найти то, что было вне войны наслаждения и жертвоприношения. Я думаю, что особая ответственность художественного производства состоит в этом поиске. И, как философ, я считаю, что роль искусства заключается в нахождении этой третьей парадигмы субъекта. То есть субъект искусства — это не только создание новых процедур [истины] в своей области, но еще и вопрос войны и мира, политический вопрос. Если мы не найдем новую парадигму — война будет бесконечной. И если мы хотим мира — настоящего мира, — мы должны искать возможности этой субъективности в бесконечном творении, бесконечном развитии, а не в выборе между двумя режимами функционирования власти смерти. Это и есть современная ответственность художественного производства.

Печатается с разрешения правообладателей.

Борис Клюшников. Комментарии к переводу лекции Алена Бадью «Субъект искусства»

1. Противоречия теории Бадью и современного искусства

Философия Алена Бадью широко представлена на транснациональном рынке теории, в том числе и в России, хотя такие центральные тексты, как «Бытие и событие» или «Логики миров», до сих пор остаются без перевода и должной интерпретации. Мы должны всегда с настороженностью относиться к подобной популярности и стараться помещать ее в историческую перспективу, видеть ее причины. Я неслучайно говорю о теории в рыночных терминах, потому как философия Бадью распространяется вместе со стремительной неолиберализацией образования после 89-го года. В этот период критическая теория встраивается в рыночные механизмы — не последнюю роль в этом играет расширяющееся образование в сфере современного искусства. Образовательные учреждения, переведенные в режим самоокупаемости, открывают платные направления по современному искусству, где основой курса зачастую становится критическая теория, что организует новые дискурсивные рынки, создает дополнительный спрос и привлекает студентов. Когда капиталистическая экономика подчиняет себе сферу образования и культуры (а именно это и есть отличительная черта неолиберальных реформ), производится уже не столько товар, сколько сам субъект. Процесс субъективации оказывается процессом производства и рыночного регулирования. Удивительным образом этот тандем современного искусства и теории эстетизирует последнюю — дарит теории измерение художественной привлекательности. С другой стороны, современное искусство считается специальной сферой, где критическая теория оказывается инструментализирована. Она играет роль необходимой компетенции для художников и критиков. Если для понимания и, что немаловажно, работы в сфере современного искусства нужна критическая теория, то велик соблазн свести последнюю к обслуживанию автономии института искусства. Я называю этот процесс «образовательным возвышенным». Это ситуация, в которой лекция, ридинг-группа или семинар наделяются эстетическими качествами и судятся исходя из суждения вкуса, оставаясь отделенными от повседневности студентов. Возникает нечто вроде спектакля знания, где студент становится пассивным потребителем эстетики теории.

Если мы будем держать в уме процессы 1990-х годов в художественном поле, например, формирование языка глобального искусства и постинституциональной системы биеннале, мы сможем увидеть также и критерии успешной Теории 1990-х: она должна служить переводом локального «несовпадения давления» между бывшим Западом, социалистическими странами и третьим миром в глобальную эквивалентность или хотя бы в возможность данной эквивалентности. И если в искусстве этот процесс был ознаменован выставкой «Маги земли», то «Бытие и событие», написанное почти в то же время, кажется его теоретическим отражением: в этом проекте Бадью удается формализовать политическое, математизировать «слишком конкретные» уроки реального социализма и «культурной революции». Алессандро Руссо в своем докладе о роли «культурной революции» для понимания коммунизма сегодня отмечает, что после середины 60-х, когда развивался французский маоизм, само понятие коммунизм раскололось надвое: на реальные и противоречивые факты, новости из Китая и на «теоретический коммунизм», начало которому положил Альтюссер, выделяя Теорию с большой буквы [2]. Книга Луи Альтюссера «Ленин и философия» раскрывала конкретный опыт русской революции с теоретической точки зрения, настаивая на том, что это событие должно быть усвоено не на уровне национальных государств и их историй, но в самом глобальном смысле. Бадью в этом отношении продолжает и критикует проект Альтюссера, теоретизируя опыт «культурной революции» в Китае. 1 сентября 2018 года вышла работа «Петроград, Шанхай: революции XX века». В рецензии к английскому изданию «Бытия и события» Питер Осборн характеризует поздние тексты Бадью как «теорию без марксизма», что означает — философия без критики философии Маркса [3]. В этом смысле Бадью настойчиво продолжает проект Альтюссера и выделяет теорию с большой буквы, оставаясь философом без угрызений совести.

Система биеннале, распространяющаяся в странах Восточной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки, также пыталась осмыслить ранее не совпадающие друг с другом художественные традиции посредством нового проекта современного искусства. Однако сама форма репрезентации чаще всего задавалась модернистским западным каноном. Питер Осборн справедливо замечает, что функция «современного искусства» заключается в снятии противоречия между модернизмом (черпающим обоснование в способности суждения и вкусе, логике рыночного «нового»), авангардом (пытающимся найти художественное соответствие политической революции) и искусством стран бывшего третьего мира [4]. Начиная с упомянутой мной выставки «Маги земли» до важнейших проектов Окуи Энвезора, искусство и критическая теория шли рука об руку и играли первостепенную роль в становлении новой глобальной системы. Произведения искусства и теоретические тексты вместе со своими авторами преодолевают национальные границы — они являются, наравне с

Тем самым он раскрывает для нового глобального мира возможность. Теоретики, такие как Жижек, Бадью, Рансьер или Гройс неразрывно связаны либо с современным искусством, либо с кино, и именно они разработали достаточно универсальный теоретический язык, сглаживающий локальные противоречия в глобальной транснациональной системе. Они пришли в тот момент, когда коммунизм стал притягательным товаром на рынке возможных будущих и желанных ностальгий. Бадью разворачивает свою философию события в тот момент, когда событие кажется невозможным, его «коммунистическая гипотеза» является отражением острого кризиса левого движения. В тот момент, когда финансовый и цифровой капитал стали опираться на алгоритм, а художники заговорили о поэтике кода, Ален Бадью сделал теорию множеств самой онтологией, будто бы предлагая рынку понятный ему внечеловеческий абстрактный язык. Если продолжать метафору рынка теории (которая всегда больше, чем просто метафора), можно сказать, что Бадью — один из немногих, кто предложил самый «чистый» товар — чистую онтологию и математику.

Несмотря на то, что Бадью все время возвращается к опыту русской и китайской революции, его математика, как онтология, все время скрывает условия собственного происхождения. Интерпретация текстов Бадью строится из выделения раннего (открыто маоистского) периода и позднего поворота к математике. Но мне представляется важной интерпретация Бруно Бостильса [5], Джейсона Баркера и, со стороны критики, Франсуа Ларуэля. Эти интерпретаторы возвращают теорию Бадью к маоистским политическим основаниям, когда философ состоял вместе с Сильвеном Лазарюсом и другими молодыми людьми в UCFML (Союз коммунистов марксистов-ленинцев). Бруно Бостильс указывает на то, что, несмотря на «раскол» в текстах Бадью (до «Бытия и события» и после) между политикой, материалистической диалектикой и математической онтологией, Бадью на самом деле всегда остается верен материалистической диалектике в интерпретации Мао. Мы можем сказать, что, начиная с «Бытия и события», Бадью математизирует маоизм, что не раз было предметом критики [6] его оппонентов. Но Бруно Бостильс показывает, что его философия является и философией «без Мао» в том смысле, что весь сложный математический аппарат Бадью на деле нужен для того, чтобы сделать маоистский вариант материалистической диалектики более интернациональным и свободным от «реального и противоречивого наследия» Мао.

Дело вовсе не в том, что тексты таких авторов, как Бадью, необходимо отбросить, как и современное искусство, коль скоро их можно критиковать за рыночность (что делает, в частности, Питер Осборн), — напротив, я хочу указать на схожесть противоречий в современной теории и в современном искусстве, будто бы у этих процессов вдруг оказался один драйвер. А значит, традиция самокритики и рефлексии в современном искусстве делает нас внимательными при чтении текстов философов. Современное искусство и современная теория указывают для меня на более общее принципиальное противоречие, которое мы и должны исследовать. Но что для этого нужно? Нужно обращать внимание на тексты, где теория и искусство встречаются — на мирных переговорах или на полях страстной борьбы, потому как в их столкновении можно получить доступ к более глубинному конфликту. Критическая теория и искусство в 90-е годы наделяются новым и принципиальным политэкономическим значением. Этот конфликт разворачивается не внутри «искусства» и «философии искусства», а между искусством и философией, в той области, где люди вдруг получают возможность выразить концептуально стратегическую роль искусства для мысли. Именно к таким текстам относится эта лекция. Я хочу познакомить с ней читателей, потому что она позволит видеть художественный процесс не просто в-себе, но и стратегически. В «Малом руководстве по инэстетике» Бадью историзирует различные режимы искусства и теории в отношении к истине: платоническое, где искусство лишь дает ощущение истины, но не познает ее напрямую; аристотелевское, где искусство не занимается истиной, а приводит к катарсису; и романтический, где искусство имеет прямой доступ к истине и во многом подчиняет себе философствование. Подобную же историзацию теории и искусства мы можем увидеть в 90-е годы у Жака Рансьера в его концепции режимов в тексте «Политика эстетики». Это внимание к «швам» теории и искусства указывает на политэкономический сдвиг глобализации.

В российском контексте из текстов об искусстве Бадью доступны тезисы о современном искусстве с комментариями Артемия Магуна, вышедшие в зине «Что делать?» [7] и «Малое руководство по инэстетике», изданное Европейским университетом. Если не иметь представления о главных аксиомах философии Бадью, тезисы о современном искусстве могут показаться чем-то почти мистическим (как очень часто и, на мой взгляд, ошибочно понимают трактовку события у Бадью). Эти тезисы представляют собой выводы из общих положений, за которыми мы не имеем возможности проследить. Одна из моих мотиваций при переводе лекции «Субъект искусства» состояла в том, чтобы дать этим выводам более распространенный контекст.

Наконец, этот перевод знаменует мой собственный интерес к политическим следствиям маоизма в современной теории. Участвуя в обсуждениях и круглых столах вокруг юбилея 68-го года, я отмечал, что опыт «культурной революции» и Мао практически всегда остается в тени европейских событий. То же самое верно и в отношении всей философии Бадью: мы до сих пор плохо представляем себе влияние Мао на философию Бадью, и в нашем контексте об этом не говорят. Тогда как вопросы культуры и искусства были центральными для Китая того времени. Далее я постараюсь кратко прочертить некоторые параллели между основой теории Мао и лекцией об искусстве Бадью.

2. Диагонали Мао

Чтобы поместить Бадью в контекст, необходимо понимать его связь с работами Мао Цзэдуна и принимать во внимание ранние тексты французского философа, к которым относятся «Теория субъекта» (1982) и «Теория противоречия» (1975). Для переведенной мной лекции эти тексты также являются ключевыми, потому как в лекции Бадью применяет свою раннюю теорию субъекта с некоторыми дополнениями и контекстуализацией в поле искусства. Что такое субъект в ситуации, когда, по словам Алессандро Руссо, оформляется зазор между историческим реальным социализмом и коммунистической теорией? В лекции «Субъект искусства» Ален Бадью называет субъектом «отношение между миром и событием». Субъект не может быть редуцирован ни к миру, ни к событию, что означает: субъект является отношением (мне нравится, как Бруно Бостильс использует термин «исчезающий медиатор»).

Во-первых, потому что событие не происходит во всем мире сразу, оно локально.

А

Антонио Грамши, характеризуя революционные события в России, называл их революцией против «капитала», имея в виду то, что Ленин сделал нечто противоречащее изначальному пониманию Маркса. Интересно, что для того чтобы «быть марксистом», необходима революция революции — чтобы быть верным Марксу, его необходимо предать. Но в предательстве сокрыто подлинное отношение верности, потому что таким образом мы сохраняем суть марксизма, перенося его в новые условия, в иную ситуацию. Явление может жить в новых условиях только в случае радикальной трансформации своих основ. В предисловии к переизданию текстов Мао Цзэдуна Славой Жижек указывает на подобный жест предательства-верности в отношении теории Мао [8]. Вместо того, чтобы развивать собственную локальную ситуацию до уровня конфликта развитой буржуазии и пролетариата, Мао Цзэдун сделал ставку на крестьянство как центральную силу, что противоречило Марксу. Однако в тексте «Относительно противоречия» Мао теоретизировал подобное «предательство». Важнейшими позициями в теории противоречия Мао являются части: «Всеобщность противоречия», «Специфичность противоречия», «Главное противоречие и главная сторона противоречия». Он показывает, что противоречие капитализма — противопоставление пролетариата и буржуазии — является главным. Однако кроме главного противоречия существуют также второстепенные:

«В полуколониальных странах, как, например, в Китае, отношения между главным противоречием и неглавными противоречиями являют собой сложную картину… положение сторон противоречия не является неизменным — главная и неглавная стороны противоречия превращаются одна в другую, и соответственно изменяется и характер явлений. Если в определенном процессе или на определенном этапе развития противоречия главной его стороной является А, а неглавной — Б, то на другом этапе развития или в другом процессе развития положение сторон взаимно меняется — меняется в зависимости от степени изменения соотношения сил обеих борющихся сторон противоречия в процессе развития явления» [9].

Данный отрывок чрезвычайно важен. Мао фактически говорит о том, что мы не всегда имеем доступ к главному противоречию напрямую. Иногда это главное противоречие воплощается во второстепенном противоречии, что исторически означало следующее: в Китае сложился феодальный строй, и, будучи марксистами, решая проблемы крестьянства, мы на самом деле решаем на локальном уровне противоречие пролетариата и буржуазии. Это отличалось от формального сведения всех конфликтов к одному центральному, что соответствует догматизму. Любой конфликт считался «специфичным», но при этом имеющим отношение к «всеобщему». Это позволило Мао перенести марксизм в Китай, учитывая его локальную специфику. Пользуясь терминами Бадью, Мао раскрыл способ субъективации — способ того, как выстраивается отношение между миром (локальной ситуацией, скажем, Китая) и событием (наследием Октябрьской революции и ленинизма в Азии).

В беседе с Бруно Бостильсом Бадью отвечает на вопрос о маоизме: «Маоизм в конце концов показывает, что в сфере эффективной политики, а не только в области политической философии, может быть проведена узловая связь между самым бескомпромиссным формализмом и самым радикальным субъективизмом. Это и есть главная цель. В маоизме я нашел то, что делает возможным устранение антиномии между математикой и тем, на что она способна в формальной и структурной области, и, с другой стороны, теми протоколами, которые организуют субъект. Эти две стороны более не антиномичны» [10]. Здесь мы видим, что для определения субъекта опыт Мао оказывается центральным: он играет роль конкретно-исторической политики, которая в дальнейшем способна политизировать ход истории. В искусстве это означает, что субъект искусства соединяет в себе как

В других своих текстах он называет такое отношение между парами противоречия диагональными: «Понятие, в котором устанавливает себя мысль, всегда должно быть по ту сторону категориальных оппозиций, оно должно устанавливать беспрецедентную диагональ, которая и составляет философию» [12]. Диагональ не является гегелевским снятием, она не приходит как синтез на более высоком уровне, а раскалывает ситуацию изнутри, следуя другому принципу маоизма — единица делится надвое. У противоречия всегда имеется внутренняя сторона, подрывающая его изнутри: «Мы поддерживаем тезис „Единое делится надвое“. Мы не хотим ни мракобесных неоперативных и повторяющихся ультралевых масс, ни ревизионистских союзов, которые были бы просто фасадом циничной диктатуры. Сегодня пролетариат разделяет и ведет борьбу внутри самого „движения“ и развивает эту борьбу до уровня принципа» [13]. Обратите внимание, как тот же жест будет проделан и в лекции об искусстве: Бадью выделяет основной конфликт — войну наслаждения и пожертвования. И затем совершает диагональную процедуру, выходящую за пределы этого противоречия изнутри самого этого противоречия. В тексте он называет это аффирмативным расколом. В маоизме же таким диагональным понятием является линия масс, которая позволяет фактически продолжать движение, обобщать его достижения. Именно «линия масс» является субъектом, возможностью сочетать теорию революции с конкретной практикой народных масс: «Суммировать мнения масс, вновь нести их в массы для проведения в жизнь и вырабатывать таким образом правильные руководящие идеи — таков основной метод руководства» [14]. Этот процесс также относится к имманентной трансцендентности и имманентной бесконечности, так как принципы все время уточняются и переформулируются исходя из изменения условий.

Линия масс — диагональное понятие между массами и партией, во французском маоизме этот принцип управления назывался «партия становления». Именно этот принцип Бадью отстаивал в тексте «Поток и партия». Однако эта партия не является банальным синтезом руководства с подвластными (что описывается Бадью как циничная диктатура), а приходит из опыта самих масс, изнутри. Как линия масс действует на территории маоистской политики и администрирования, субъект искусства действует в мире искусства. В лекции Бадью показывает, что искусство все время черпает из хаотического чувственного новые способы формализации и превращает их в новые каноны формы. Как народ для линии масс и партии является реальной имманентной гарантией движения, так и для мира искусства — художественное произведение является интерфейсом взаимодействия с имманентной бесконечностью.

Один из принципов «культурной революции» заключался как раз в подключении к бесконечной коммунистической революции внутри социалистического государства. Вынесение решения относительно «культурной революции», ее реализация, сводится, таким образом, к провозглашению следующих двух тезисов:

1. именно через идеологическое может начаться процесс «регрессии» в социалистической стране; именно через идеологическое поле будет проходить влияние, что постепенно затронет политическую, а затем и экономическую сферу;

2. именно посредством осуществления революции в идеологии, посредством проведения классовой борьбы в идеологии можно воспрепятствовать этому процессу, обратить его вспять и перенаправить социалистическую страну на другой, революционный путь [15].

С. Жижек в том же предисловии к текстам Мао отмечал, что подобная революционизация напоминает языческий принцип «постоянной борьбы» до последнего уничтожения, своеобразное самопожирание изнутри — единица вечно дробится надвое. Это происходит, потому что теория противоречия Мао, как и поздняя теория Альтюссера и Бадью, не обладает снятием, где бы достигалось переопределение языка сторон. Это очень важный момент, пропустив который, мы не поймем всю важность ставки Бадью на искусство. В своей лекции Бадью раскрыл основной конфликт между двумя силами смерти — между наслаждением и жертвой. Они являются деструктивными способами производства субъекта. Вместо этого искусство всегда производит аффирмативный, творческий, прибавляющий раскол. Роль искусства на первый взгляд может быть воспринята аналогично «культурной революции», понятой как классовая борьба внутри идеологии — как осуществление революции бесформенного против гегемониального распределения чувственного, этот процесс в искусстве обладает не насильственным, а творческим измерением, действует из аффирмативного раскола. Искусство политично, потому как в нем обретает закон то бесформенное, которое может стать частью некапиталистической идеологии. Эта идеология, по Бадью, закончит вечную капиталистическую войну наслаждения Запада и жертвенности фундаменталистской реакции.

Анатолий Осмоловский. О тексте Алена Бадью

Текст Бадью, конечно, манифестационный. Задает определенную перспективу. Однако он слишком общий. Употребляется много терминов, понятных только в его философской системе. В таком виде они похожи на рыб, выловленных и брошенных на берегу. Они издыхают без воды, бьют хвостом и судорожно глотают воздух.

Я хочу их пояснить, как я это понимаю. Разделение, которое вводит Бадью между «опытом жертвоприношения» и «опытом наслаждения (телом)» можно расшифровать как различие между религией и политикой. Инструмент религии — террор (смерть тела во имя трансцендентного выбора рая), инструмент политики — парламентская демократия (смерть индивидуальности в политической борьбе за ресурсы). Бадью формулирует альтернативу: «третья парадигма субъекта» и искусство. Очень важно, что он пишет о том, что искусство — это «вопрос войны и мира, политический вопрос». Инструмент искусства — создание нового тела, новый способ мыслить бесконечное. В моей интерпретации, искусство — это независимый политический и религиозный проект, то есть замещение и политики, и религии. Речь не идет об «искусстве для искусства», о «башне из слоновой кости», об автономии искусства во имя самой автономии. Автономия — это политический способ реализации этого проекта.

Примечания

1. В английской транскрипции данной лекции — subjective process. Данный концепт отсылает к проекту «Философии субъекта», в котором, в частности, производится различие между subjective process и subjectivization (Philosophy and Event. P. 116). С одной стороны, желая удержать это различие, с другой — стремясь сохранить гомологию с другим концептом философии события — процедурой истины (в англ. варианте truth procedure), как с точки зрения общей композиционной стыковки при переводе, так и с точки зрения удержания различия в концептах между процессом и процедурой, было принято решение остановиться на «процессе субъекта» вместо «субъективного процесса» в русском переводе той же «Философии и события». — Прим. Н. С.

2. Russo A. Did the Cultural Revolution End Communism? // The Idea of Communism. London: Verso, 2010.

3. Osborne P. Neo-classic: Alain Badiou’s Being and Event. 2007.

4. Осборн П. Темпорализация как трансцендентальная эстетика: авангард, модерн, современность // Художественный журнал № 98 (2016). С. 114–131.

5. Bosteels B. Post-Maoism: Badiou and Politics // positions: east asia cultures critique vol. 13 no. 3 (2005). P. 575–634.

6. См. Laruelle F. Anti-Badiou: The Introduction of Maoism Into Philosophy. London: Bloomsbury, 2013.

7. Бадью А. Тезисы о современном искусстве // Газета новой творческой платформы «Что делать» № 6 (2004). С. 7.

8. Žižek S. Introduction to On Practice and Contradiction, by Mao Zedong // Mao Zedong. On Practice and Contradiction. 2007. P. 1–28.

9. Цзэдун М. Относительно противоречия // Маоистская библиотека, 1937а. 1953. Доступно по library.maoism.ru/on_contradiction.htm

10. Boostels B. Can Change be Thought?: A Dialogue with Alain Badiou. 2005.

11. Бадью А. Тезисы о современном искусстве. С. 7.

12. Badiou A. Théorie de la contradiction. P. 69.

13. Badiou А. Theoretical Writings. Ed. and trans. Alberto Toscano, Ray Brassier. London: Continuum, 2004. P. 69.

14. Цзэдун М. Маленькая красная книжица. М.: Эксмо, 2010.

15. Althusser L. On the Cultural Revolution // Décalages vol. 1 no. 1 (2010).