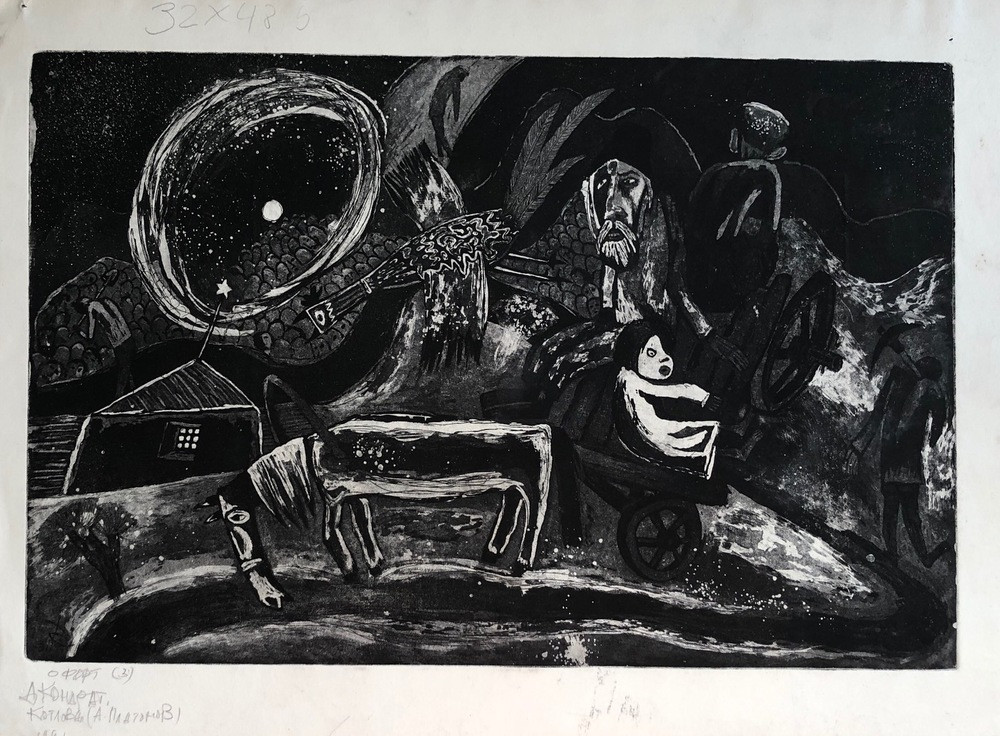

Дочь землекопов. Эссе о повести Андрея Платонова «Котлован»

В самом начале повести Андрея Платонова «Котлован» есть момент, где безногий толстый уродливый человек, живущий на своей передвижной доске, вдруг бросает взгляд на свежее, юное тело маленькой девочки-пионерки. Кажется, оголилось ее бедро чуть выше нужного — вот его пристальный взгляд. Нужно однозначно сказать, что это за взгляд, не сомневаться в его характере. Герой Вощев, заметив это, встает напротив урода и не дает тому дальше смотреть: может, говорит он, от такого взгляда ты ей что-нибудь сделаешь.

В повести «Котлован» вообще много таких нехороших, как бы грубоватых мест — их читать иногда физически неприятно. Это, возможно, даже высказать страшно: человек, изуродованный сражением (?) за свою родину, в чьей душе, должно быть, пусто так, как пусто вокруг, вызывает не сожаление, а отвращение, противно о таком существе слышать, знать, что такое есть. Нет сил, если по-честному, сопереживать ему так же, как сопереживаешь Вощеву или инженеру Прушевскому, грустящему в срез мертвой земли котлована. Как литература, так отчаянно бьющаяся за внимательное, бережное отношение, братскую слезливую любовь к маленькому, уже физически, человеку, так легко отдает занятые позиции? Жачев уже не маленький человек, а ничтожество, минус-человек, с опасной, притягивающей черной дырой души. С его душой что-то не в порядке — хуже, чем не в порядке с его телом.

Сам Жачев устроен так, что и не думает о таком. Вместо него об этом думает Вощев, который вообще думает как бы за всех, но кажется, что и за себя тоже, хотя его «индивидуализм» — это, конечно, не больше чем повод другим (Жачеву, Чиклину) нанести честный, спокойный удар в груд: мол, нечего тут думать за свое, пусть и внутреннее хозяйство, в то время как общее, общемировое, наше, будущее хозяйство не облагорожено, не выдумано трудом, не призвано к настоящей полной жизни. Эта невозможная полнота жизни видна ясно в Жачеве: когда вокруг умирают от голода, он жиреет, силой — насколько возможно — отбирая еду у новых буржуев, укрывшихся за фартуком жен. Жачев не стыдится заглянуть за этот фартук — он вообще не знает стыда. Его грубая открытость не видит перед собой преград, и ему дают дорогу за ту смелость, на которую никто другой не решится: за смелость признать себя пустотой, недо-человеком, уродом, живущем до скорой смерти. Он пока не знает, что должен сделать, но еще зол, и в своей злобе живет едва ли не полнее других. Злобой он победил возможную к нему жалость: никогда Жачев не выглядит жалким, от него только хочется поскорее уйти, отвязаться, забыть.

Другой — тот что загораживает Жачева от девочки, Вощев — все время пытается угадать настроение мира, остановиться, прислушавшись: вот, есть что-то вокруг (или это только что-то внутри?). Но я это могу заметить — даже среди общего темпа труда. Удивительно, что Чиклин, Сафронов и другие его за это не ненавидят: все вроде бы собрались тут в пустоте, чтобы построить нечто; нечего с дурака брать, научим то есть своим примером. Может быть, только из этого невнимания к вниманию Вощева не получится построить котлован: он первый уйдет в пустоту леса, резко, без готовности. Будто только проснулся в овраге, где косят траву и могут не заметить его тощее ничейное тело — проснулся и пошел. Почему кажется, что Вощев потому не главный герой, что он единственный не отдался любви к девочке и знает откуда-то, что она никого не спасет? Может, он думает, что вырытая земля просит что-то взамен: котлован — безразмерный — роют для маленькой девочки. Когда маленькая девочка ляжет в землю, фундамент будет готов.

***

Вдалеке всегда горят огни города. Этот вид завлекает людей, живущих в пустыне барака и котлована. Кажется, будто здесь нет других заведений, нет возможности представить в своей голове географию места: если я выйду из барака, сколько мне идти до котлована? Направо или налево, как долго? А к дому Прушевского? Сколько в нем комнат? Я не знаю ни то, как выглядят герои, ни во что они одеты. От такого человека, как инженер Прушевский, останется только его далекое воспоминание о мимолетном взгляде незнакомой девушки — если он потеряет его, то что будет с ним? Почему он жив после поцелуя, который он осторожно подарил мертвой возлюбленной? Он говорит: может быть, это она и есть. А может быть, не она. Он не может решиться признать, что может сделать ее той самой и лечь рядом с ней (он тоже был раньше буржуем, но, судя по всему, вовремя как-то опомнился).

Герои старательно не замечают тот надрыв, которым живет окружающий мир. Этот мир живет в невозможности прежней жизни и жизни вообще. Единственная возможная жизнь — это жизнь вперед. Жить здесь и жить так невозможно, с этим согласны, кажется, все герои повести. Но не все из них чувствуют тот странный скрежет души, как если где-то вдалеке, когда человек скрылся где-то за горизонтом твоего взгляда, вдруг видишь, как он повернулся и еще раз с тобой прощается. Ты не видишь его отчетливо и не слышишь того, что он может тебе закричать — только эта фигура общения, знак: я еще здесь, но через мгновение я исчезну. Так уплывают кулаки, скрывшись за изгибом реки. Медведь, ожившая плюшевая игрушка девочки, злой на своих господ, увидев их уход, вдруг уходит в работу. А когда работа кончена, вся, и наступает ночь, он ложится лицом в землю и начинает выть. Словно взывает к справедливости земли, давшей ему сознание и взгляд на уплывающих в черную пустоту людей, за горизонт знакомого мира — в незнакомый, чужой, где медведь будет только дорогой шкурой или безобидным чудовищем в клетке.

Девочка зовет своего мишку, чтобы прижать его как игрушку; она просится к матери — как медведь к своим хозяевам-кулакам. Медведь воет так, как не может выть человек, как уже не сможет ребенок — может быть, девочке чуть спокойнее от того, что она знает, что скоро вернется к матери: медведю вернуться некуда. Но он единственный, кто услышит окончание работы Чиклина, ежедневной 15-часовой смены по зарыванию в землю ребенка, жертвоприношения обобществленной земле — и придет в последний раз на нее посмотреть.

Наверное, можно запутаться, читая «Котлован», почему Вощеву не находится места в самом конце повести — он будто опоздал к настоящему действию, подзадержался, все случилось без него. Удивленный, он будто все время стоит в дверях, не решаясь войти. Может быть, только он, оставшись чуть не у дел, может услышать вой, в который обратился медведь, Чиклин, Жачев, земля. Увидеть, как разорвалась невероятная, ожившая смертью девочки душа Жачева, которому теперь наконец стало нечего терять, сейчас впервые взаправду. Или как в глубине оврага навсегда стоит землекоп Чиклин, способный рыть яму ни дни, ни часы, а всю жизнь — зарываясь все глубже, не останавливаясь в раздумье, не глядя наверх; копать до беспамятства. Может быть, Вощеву нет права войти в общий дом, роскошный дворец щемящей пустоты, потому что только он помнит, чьи кости лежат в основании дома.

Больше подобных материалов на канале «Новой Школы Притч» и в