In musica veritas

Как связаны истина и музыка? Иногда — хоть сейчас этот эпитет по отношению к музыке редок — можно услышать, что какую-то музыку называют истинной или правдивой. Если музыка подражает природе или человеку — изображает вихри, гром или звуки машин, то истинность будет заключаться в том, насколько точно такое шумовое искусство подражает своему объекту. Если музыка, как, скажем, некоторые симфонические поэмы Рихарда Штрауса или произведения Гектора Берлиоза, основывается на текстуальном источнике, на программе, то можно говорить об её истинности в соответствии с тем, насколько точно она передает настроения и особенности текста, его драматику, сюжетное развитие, живописность. Но как быть с той музыкой, что не пытается подражать, что движется в своих музыкальных координатах, не скованная программой и наглядным образом? Как быть с абсолютной музыкой? Что значит для нее быть истинной?

Абсолютная музыка не является искусством репрезентации, она не изображает и не подражает. Несмотря на то, что она способна вызывать ассоциации в виде эмоциональных состояний или образов, абсолютная музыка — т.е. музыка, не связанная со словом и некими изображаемыми событиями, как в музыкальной драме — не высказывает ничего иного, кроме звучащих форм, движущихся, проявляющихся, истончающихся во времени. Музыка говорит посредством звука, но ничего, кроме самого звука, она не высказывает. Музыка не ссылается на мир или на его части в качестве денотата — она и есть сама себе мир, замкнутый, герметичный. Посредством биений созвучий и чередований ритмов музыка вовлекает в этот закрытый и обособленный мир слушателя таким образом, что он на время звучание музыки оказывается в нем потерян.

Если репрезентативные искусства, говорящие о мире, могут быть истинными в том смысле, что их изображения правдивы, соответствуют действительности таким же образом, каким соответствовать ей могут высказывания о фактах мира, то каким образом истинной или ложной может быть абсолютная музыка? Обыкновенно принято говорить, что нерепрезентативные искусства, такие, как абстрактная поэзия, в которой говорит сам язык, абстрактная живопись, воплощающая таинственную жизнь цвета и формы, наконец, музыка не могут быть истинными или ложными, следовательно, они, строго говоря, бессмысленны. Они представляют собой движение, у которого, метафорически выражаясь, есть начало и конец, но которое происходит вне власти земного притяжения, в безграничном безвоздушном пространстве. У них есть внутреннее содержание, они могут быть объектом обсуждения, могут реализовывать или порождать мысли и идеи, но значения — т. е. объекта или факта, на который они ссылаются — они не имеют. Их содержание не состоит из пропозиций, которые могут иметь истинностное значение; они не хотят иметь ничего общего с миром, состоящим из объектов, событий и их сочетаний, т. е. фактов.

Это утверждение спорно, так как об абстрактном искусстве можно сказать, что оно описывает своеобразные реальности, доступные немногим людям или доступные только в определенной перспективе зрения. Скажем, супрематистское полотно является окрашенным квадратом, буквально, на холсте изображена ограниченная цветная плоскость. Истинность радикального, концентрированного реализма подобного полотна заключается в том, что изображаемое и изображение в нем сходятся. Эта картина не указывает на некий реальный квадрат вне картины, существующий в природе или уме, реальность изображаемого и изображение тут сходятся. Такое полотно, мог бы сказать некто, само обосновывает свою истинность, в отличие от традиционного изобразительного искусства, истинность которого может заключаться в соответствии изображения объекту (скажем, портрета — человеку). С другой стороны, об этой же картине можно сказать, что она описывает жизнь геометрических объектов, особую реальность чистых графических сущностей, незнакомых нам по обыденному опыту — и в том, насколько «правдиво» она это делает, насколько выраженное соответствует законам этой особой реальности, заключается истинность. Надо заметить, что подобного рода размышления неизбежно частичны и ограничены, так как даже с фигуративным изобразительным искусством соотношения объектов и изображаемого, знака и означаемого гораздо сложнее, чем соотношения высказывания о фактах и самих фактов. Скажем, неужели картина на мифологическую тему будет ложной оттого, что события, на ней изображенные, не имели места в действительности? Очевидно, что, если мы хотим в целом применять понятие истинности к искусству, мы должны применять иные и более тонкие критерии, чем принцип верификации.

Размышляя стандартным образом, мы находимся в рамках корреспондентской теории истины, согласно которой истина является соответствием высказывания фактам. Мы говорим истинно тогда, когда говорим в соответствии с тем, каковы вещи есть. Кажется, что такой способ говорить истинно не подходит для высказываний о музыке. Но, быть может, даже в абсолютной музыке — музыке предельно абстрактной, которая не пытается подражать природе или звукам человеческой деятельности, музыке, которая лишена программы — можно обнаружить аналоги пропозиций в слабом смысле? Не высказывания о фактах, но некие параллели с миром или его частью, подобия, аналогии, которые позволили бы нам в процессе толкования сочинения сформулировать пропозиции, подлежащие проверке?

Музыка состоит из последовательностей, пассажей — музыкальные пассажи характеризуются высотными отношениями, движениями, динамикой и ее изменениями, тембровыми метаморфозами, т.е. музыкальные пассажи обладают внутренней структурой, для которой характерно изменения интенсивностей — контраст сгущений и разрежений, смен окраски. Точно так же и для эмоциональной жизни и в целом для потока сознания, разворачивающегося и длящегося, характерна последовательность интенсивностей. Если музыкальный пассаж аналогичен последовательности интенсивностей, свойственной тому или иному состоянию сознания, эмоции, то можно предположить, что такой пассаж истинен в слабом смысле. Он выражает определенную истину о внутренней жизни, живописует процессы сознания; очень часто, когда говорят о том, что некоторое произведение правдиво, то описывают именно то убедительное впечатление, которое вызывает эмоционально-образный строй пьесы. «В слабом смысле» оттого, что в данном случае речь идет не о строгом соответствии пропозиции фактам или одной пропозиции другой пропозиции, но об аналогии, так как нет строгого логического способа вывода, который позволил бы убедиться в строгом соответствии пассажа тому или иному состоянию ума.

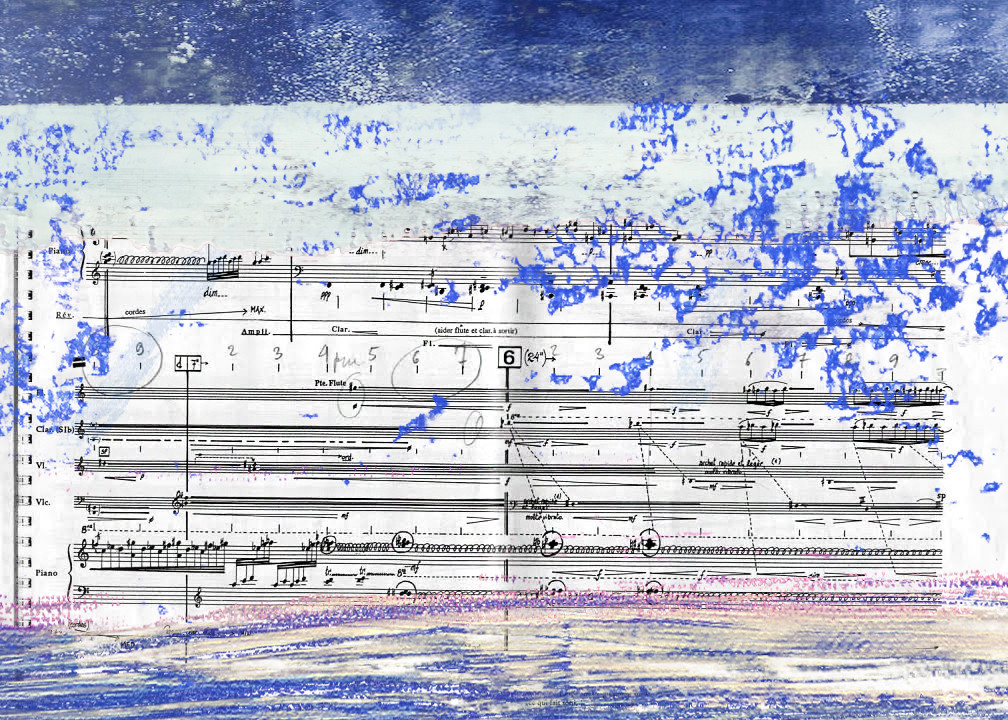

Бах/Веберн. Ричеркар из Музыкального приношения BWV 1079

Таким образом, согласно этой гипотезе, истинное музыкальное произведение включает, кроме своего чисто музыкального содержания, еще и своеобразное высказывание-подобие о том или ином состоянии ума. Это понятно в том случае, если речь идет об эмоциях. Если какое-то произведение способно тонко проследить и зафиксировать в звуке эволюцию и жизнь того или иного эмоционального состояния как последовательности интенсивностей, то оно истинно в вышеупомянутом смысле. По этому поводу возникают два возражения. Во-первых, как быть с музыкой, которую трудно проассоциировать с эмоциональными состояниями? Окажется ли она неизбежно ложной? На это можно ответить следующее: содержание сознания очевидно не сводится к эмоциональным состояниям — сознание полно мыслей, объектов, отношений, тонких и трудноописуемых мимолетностей и движений воли. Возможны такие обитатели сознания, что вообще не поддаются сознательной фиксации и описанию. Так и музыка: можно предположить, что если музыкальные пассажи способны к подобию с эмоциональными динамиками, они способны и на аналогию более сложным состояниям ума. Музыка, таким образом, может включать своеобразные аналоги пропозиций об обитателях сознания, практически незнакомых нам по обыденному опыту, например, о чисто музыкальных состояниях. Т.е. царство музыки может быть созвучно чисто музыкальному сознанию, состояниям, которые вызываются только музыкой и лишь к ней имеют отношение. Например, о додекафонической музыке Антона Веберна часто отзываются, что она будто бы имеет дело с чистыми формами сознания, лишенными сиюминутных и индивидуальных искажений. Кажется, что пространство его разреженных, изолированных структур — само по себе является самосущим, интроспективным, самоуглубленным сознанием.

Второе возражение таким попыткам спасти «слабую версию» корреспондентской теории истины для музыки состоит в том, что возникают чисто практические трудности верификации и формулирования пропозиций: трудно вообразить метод, отличный от непосредственного интуитивного схватывания подобия, который позволял бы соотнести музыкальный пассаж и состояние сознания. Подобные трудности, впрочем, свойственны и корреспондентской теории истины, в которой возникает бесконечный цикл обоснований при вопросе о критерии соответствия пропозиции факту. Если мы говорим о соответствии вещей и пропозиций, то должны предоставить теорию вещей или хотя бы теорию соответствия, которая была бы истинна, что в свою очередь ставит вопрос о критерии истинности этой теории и так ad infinitum.

Итак, быть может, музыка способна подражать некоторым динамикам нашего сознания. Такое подражание, если оно исполнено с тонкостью и изяществом, позволило бы нам говорить об истинности музыки в том случае, если бы у нас был способ соотнести музыку и сознание. Однако единственным таким способом является ощущение убедительности музыки, интуитивное схватывание силы и выразительности музыкального произведения, которое не позволяет сделать имеющий логическую силу вывод о подобии состояний сознания и структур интенсивностей музыкальной ткани. Материя сознания и материя музыки явно принадлежат разным стратам существования и нет очевидного способа их соотнести, остается удовлетвориться лишь аналогией, подобием, впечатлением, произвольным и общим истолкованием, а там, где властвуют они, не может идти речь об истине в полном смысле.

Другой способ устроить встречу музыки и истины заключается в том, чтобы рассмотреть социокультурное содержание музыки. Быть может, музыка, иногда даже вопреки воле своего создателя, способна включать в себя своеобразную схему социокультурных отношений — в ней, как смутные фигуры в зеркале или на водной глади, отражаются общественные антагонизмы того общества, в котором живет композитор, импровизатор, музыкант. То, насколько явно, неприкрыто, искренне выражает музыка в диалектике собственного движения общественные противоречия своей эпохи, и является мерилом истины. Истинная музыка, таким образом, будет разрывать идеологические покровы, которые на себя набрасывает общество. Однако проблема тут возникает аналогичная — кто и каким образом будет судить о содержании музыки? Музыка — отнюдь не политический памфлет и не социологический трактат, в ней не содержатся высказывания об обществе в явном виде; музыка должна быть сначала интерпретирована как имеющая политическое содержание. А то, насколько точны и обоснованы подобные параллели между стилем композитора и политическим миросозерцанием — вопрос скорее вкуса, нежели истины. Легко от таких утверждений перейти к одиозным заявлениям о том, что мажорная тональная и вообще не лишенная чувственной красоты музыка напрочь ложная, потому что скрывает бездны и ад мира за покровом лживого оптимизма.

Безусловно, музыка пишется не в вакууме. Всякий композитор или импровизатор — дитя своего времени и усваивает сознательно и бессознательно идеологические императивы своего времени. Он встраивается в современные условия духовного производства и систему распределения социальных и прочих форм капитала. Безусловно, всякий стиль эволюционирует в исторических условиях. Но совершенно неочевидно то, в каком виде именно в саму музыку проникают исторические условия производства и распределения благ и проникают ли вообще. В конечном счете, математик, доказывающий теорему, тоже живет в определенном обществе и усваивает определенные идеологические взгляды, но будем ли мы искать в его теореме следы общественных антогонизмов?

Бах/Стоковский. Пасскалья и Фуга до минор BWV 582

Перейдем к другой гипотезе. Быть может, музыка может быть расценена как своеобразный памфлет, призыв мыслить и чувствовать тем способом, который обычно закрыт, неприемлем, вытеснен на обочину существования. Таким образом, музыка может как бы вызывать к жизни такие состояния ума, которые иным образом мертвы для культуры, давать жизненный простор редким и хрупким обитателям сознания. Создавая условия для подобных маргинальных состояний сознания, она преодолевает инерцию общества, преодолевает идеологию, которая является не только способом контролировать тела, но и ум, посредством чего совершается общий контроль за человеком; не только тело — темница души, но и душа — темница тела. Осуществляя посредством создания особых состояний ума призыв к мышлению и новому, обостренному чувству, музыка как бы выполняет работу истины, раскрытия потаенного. Она раскрывает перед человеком возможности иного, более близкого контакта с миром и грандиозными машинами дискурса. Однако призыв, императив не может быть истинным или ложным; если мы можем говорить об истинном состоянии сознания против ложного, то лишь в метафорическом смысле. Сознание, в котором осуществляется осознание истины, настолько же истинное, насколько истинной являет тетрадь, в которой записана теорема.

Возможно ли, что мерой истины в музыке является то, насколько музыка воплощает в своем движении законы и ландшафты самосущего и таинственного музыкального царства, не сводящегося ни к чему иному, кроме самого себя, иначе говоря, воплощает сущность музыки? Но что такое сущность музыкального? Симметрия и последовательность? Гармония и мера? Воплощение стихийности, нераздельности и динамичности бурлящего, беспокойного пространства, стремление в котором замыкается на себя и никогда не затихает? Жизнь числа во времени? Царство музыкальных феноменов беспредельно, потому лишь в своей незначительной части нанесено на карты отважных исследователей; небеса музыки чужды человеку, поэтому если и есть в музыке истина-для-себя, её критерии сокрыты до тех пор, пока сущность музыки не предстанет перед нами как нечто определенное. Впрочем, это надежда представляется столь же отчаянной, сколь и вера в том, что наука рано или поздно прекратит свое движение гипотез и опровержений, создав окончательный вариант теории всего.

Исследуя возможные употребление понятия истины по отношению к музыке мы приходим к тому, что истинность музыки заключается в своеобразной убедительности. Дело не в том, как соотносится музыка и мир, как соотносится музыка и сознание, но в том, насколько убедителен и соразмерен, структурно гармоничен тот мир, который творит в акте звучания музыка. Таким образом, истинность абсолютной музыки — понятие скорее из области своеобразной риторики и эстетики, чем имеющее отношение к теориям истинности, к семантике. Истинность музыки — это истинность-для-нас, а не

Абсолютная музыка — это уникальный способ для человека соприкоснуться с воспринимаемым умом и чувствами образом замкнутого, трансцендентного Абсолюта, лежащего за пределами выражения и означивания. Тогда, когда такая парадоксальная, невозможная встреча убедительна, когда музыка выступает как откровение невероятного и бесконечно удаленного от повседневного, тогда и возникает речь об истинности музыки. Что может создавать подобную убедительность? Что отличает правдивое, истинное произведение от ложного, фальшивого? Музыка творит миры. Любой мир — это не просто явления, это еще и структура, иерархия и законы динамики явлений. Любой мир подобен разрастающемуся без конца и края организму, сосредоточенному в себе и лишь на себе, он развивается и движется по присущим лишь ему законам. Иначе говоря, мир обладает формой, которая является границами этого мира. Именно границы — подвижные, динамичные — определяют, выражаясь словами Витгенштейна, хорош или плох мир как целое. Бесформенное, лишенное целостности, лишенное сосредоточенности и упорядоченной распределенности не может быть миром. Даже первозданный хаос и буйство пылающей материи лишь постольку мир, посколько в этом пламени есть свое согласие несогласного, concordia discors, распределенность вещей и законы, которым этими вещи подлежат в своем движении. Убедительность музыкального мира создает следование форме, яркое очерчивание формы.

Музыка Баха, к примеру, правдива не оттого, что сообщает что-то верное о мире, о соотношении его частей, о динамиках и событиях, внешних по отношению к самой музыке. Она истинна оттого, что вселенная, раскрывающаяся в созвездиях звуков его пьес, подобна гармоничному космосу, пламени, то возгорающемуся, то затихающему, живущему по своим непреложным законам. Кажется, что этот мир — это герметичное бытие, имеющее причину лишь в самом себе, не нуждающееся во внешних подпорках. Он — пусть это и иллюзия — существует лишь сам по себе и лишь для себя. Его музыка истинна оттого, что убеждает: на мгновения, покуда бегут и стремятся в бесконечность линии музыкальных тем и гармоний, нет ничего, чтобы было бы нужно этой музыке. И одновременно нет ничего, что было бы ей внешним, чуждым. Она обнимает весь мир в свою форму как свою частность, как незначительную конкретность и сама становится целым миром.

Бах/Берио. Контрапункт XIX из Искусства Фуги BWV 1080

Как соотносится это убедительность и стройная соразмерность творимого музыкального мира и красота музыкального произведения? Всегда ли истинна красивая, очаровывающая пьеса и ложна пьеса отталкивающая, неприятная, скучная? Очевидно, что нет. Чувственная красота пьесы не является мерилом ее истинности в вышеупомянутых смыслах, так как определенная чувственная красота — например, прекрасная, гипнотическая мелодия — может быть свойственна и произведению, несовершенному с точки зрения формы; напротив, сочинению стройному, законченному и убедительному может быть не свойственна привычная красота, кантиленные мелодии и так далее. Музыка не должна быть красивой или эмоциональной, чтобы творить убедительные миры, живые, дышащие, цельные. В конечном счете, неоспоримая убедительность присутствия, «сияние, встроенное внутрь творения», и есть та самая истина музыкального творения, о которой мы говорим. Когда музыка становится вещью — непроницаемой и в тоже время раскрытой, плотной, материальной, оставаясь хрупкой и эфемерной, очерченной и в тоже время динамичной — она становится истиной. Если истина фактов — это ослепляющее, обжигающее солнце сущего, то истина музыки — негативное, черное солнце инобытия, вечно ускользающее μή ὄν, еще-не-бытие, зыбкая рябь становления.

Абсолютная музыка в своей неторопливой, величавой поступи творит и разрушает мириады миров; то, насколько убедителен этот замкнутый космогонический процесс для слушателя, насколько он способен вовлечь его в свои горизонты, пленить, насколько мерцающие галактики миров музыки способны подменить собой восприятие общего мира, мира языка, настолько истинна музыка.

***

Если вам понравилась статья, вы можете посетить мою группу ВК, где я публикую заметки о классической и современной музыке, а также собственную авторскую музыку: EllektraCyclone.

Послушать мою музыку можно также на BandCamp.