Акустика разума

Около десяти лет назад однокурсница пригласила меня составить ей компанию на концерт в одну галерею на Арбате, название которой я забыл. Я совершенно, как и она, не был в курсе, что за музыканты будут играть и что за музыка будет исполняться, но вечер был свободный, поэтому я решил сходить. Галерея была двухэтажная, мы заняли места на небольшом балкончике и приготовились слушать.

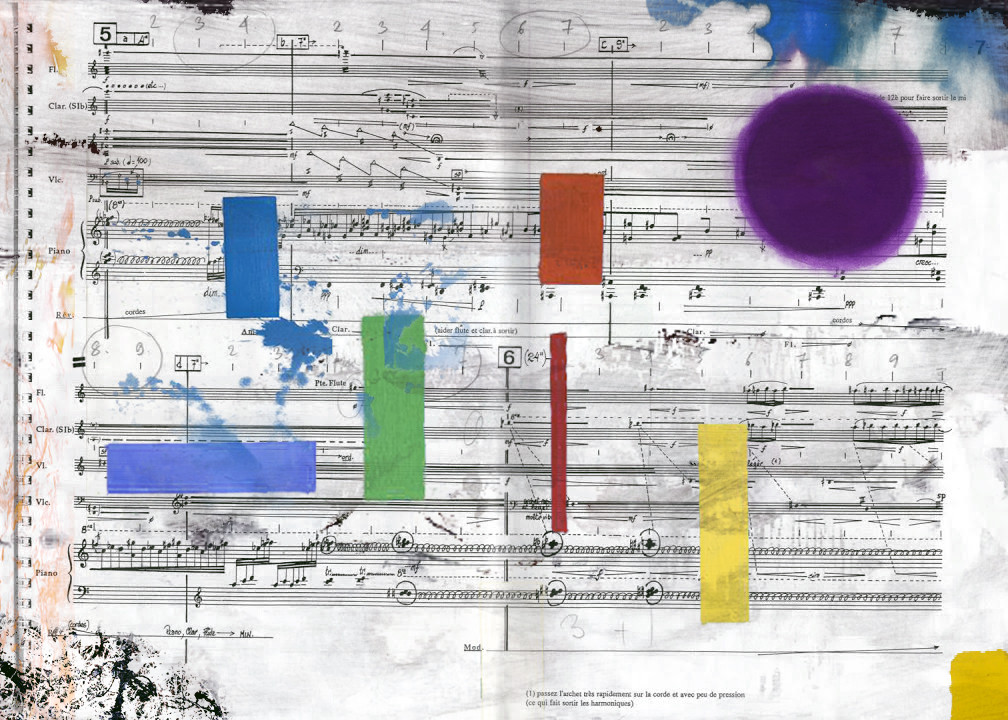

Вышли музыканты. В центре помещения стоял рояль, за ним — несколько стульев, которые заняли струнники, кажется, контрабас и виолончель. В дальнем от нас углу встал флейтист. Я расслабился и приготовился слушать — и был шокирован тем, что началось. Кривляясь, изгибаясь, подобно разъяренной кошке, пианист на фортиссимо взял несколько кластеров в высоком регистре и убежал куда-то в темноту. Ему ответил флейтист, выдав глиссандо с присвистом. Пробормотали нечто неразборчивое струнные. Затем длинная пауза. Из темноты снова выбежал, подпрыгивая и гримасничая, пианист и сыграл октаву тремоло, а затем россыпь отрывистых звуков, которые будто бы раскатились, разбежались по галерее. Мои глаза округлились — не знавший в то время другой музыки, кроме условных Баха и Шопена да классического рока, я был в смятении и раздражении. То, что происходило, напоминало мне какое-то циркачество, издевательство над слушателями и самой музыкой. Конечно же, внутренне мне хотелось эту самую музыку защитить от того, что я воспринял как поругание. Я промучился еще несколько минут и в гневе покинул галерею. Впрочем, эта нервная, даже истеричная музыка ранила меня — мне хотелось обвинить музыкантов во всех смертных грехах, но я подозревал, что есть что-то, чего я не понимаю, что мне нужно усмирить свое раздражение и обдумать то, что я услышал. Обдумывание заняло годы.

Возможно, сейчас я бы тоже не был впечатлен этой музыкой — мне мало симпатична эпатажность и провокативность в искусстве, которые в данном случае проявлялись в преувеличенном артистизме пианиста, но я отдаю себе отчет в том, что искусство может быть разным, в том числе провокативным и скандальным, может включать в себе элементы клоунады, может быть саркастичным. После того, как я годами приучал себя к музыке XX века, к свободной импровизации, мотивированный верной, как оказалось, мыслью о том, что я не способен получать удовольствия от этой музыки в силу ограниченности моего слухового опыта, я научился не просто терпеть, а любить музыку, которая построена совсем иначе, чем, скажем, традиционная барочная или романтическая пьеса. Там, где в привычной пьесе линии, там в музыке ХХ века или импровизации могут быть разрывы с рваными краями, там, где в старой музыке округлость и мягкость, там в новой можгут быть резкость и острота, там, где были эмоции, сейчас живут трудно выразимые в слове состояния и мимолетности.

Что бы мне хотелось сказать себе как слушателю, которым я был десять лет назад? Какова ценность подобной музыки и как её слушать? Меня бы одинаково утомили и вывели из себя тогда и авангардная пьеса, и свободная импровизация в духе Дерека Бэйли или даже классического фри-джаза. Все дело в том, что я, как и многие, совершенно не понимал, как слушать подобную музыку, не умел искать опоры в её нестабильном звуковом мире; мой мозг не был приучен распознавать звуковые объекты. Мне казалось, что такая музыка нуждается в совершенно ином способе слушания, однако в этом я был не прав — оказалось, что слушать новую музыку нужно точно так же, как и музыку предыдущих столетий, однако применять эти обычные методы нужно с большей осознанностью.

Любая музыка, и здесь свободная импровизация или авангардная музыка не исключения, оперирует объектами, которые складываются на протяжении пьесы в динамичную, меняющуюся структуру. Объекты традиционного сочинения нам хорошо знакомы, это ритмы, гармонии, мотивы, складывающиеся в темы и мелодии. Объекты сочетаются в структуры, наиболее крупная из которых — форма сочинения. Упрощая, можно объяснить форму как характерные способы преобразования исходных объектов, она определяет, когда и как появляются и развиваются темы, как меняется фактура, как варьируется или повторяется материал. Примеры формы — это куплетно-припевное устройство обыкновенной песни или, скажем, циклическая форма ABA, где после контрастного эпизода B повторяется начальный эпизод А.

Современную музыку, даже самую непроницаемую, хаотическую, на первый взгляд беспорядочную, надо слушать так же, как и традиционную — вычленяя объекты и прослеживая их преображения, а также связи, в которые вступают между собой объекты. Только если традиционное сочинение является нам «готовым», связи и объекты четко очерчены и легко схватываемы, то в случае новой музыки требуется определенное усилие внимания — она часто является слушателю в разобранном, разрозненном виде; задача слушателя — собрать этот материал, оформить его. Мы слышим не столько ухом, сколько мозгом — мозг нужно натренировать выделять объекты и прослеживать их метаморфозы. Точно так же, как и в традиционном романтическом сочинении, основным объектом современной пьесы является мелодия, в отсутствии которой обычно упрекают импровизационную или авангардную музыку. Однако мелодия в современной музыке — понятие гораздо более широкое, чем в традиционной; современная мелодия — это не просто совокупность мотивов, последовательность высот и ритм/длительности. Суть любой мелодии, ее образующий фактор — это контрастность, которая создает движение, стремление, диалектику темпорального процесса. Поэтому мелодия может быть построена на контрастности шумов и тонов, может быть сменой типов фактуры — от гомофонии к полифонии и микрополифонии и обратно, может быть игрой тишины и звука, наконец, может быть диалектикой тембра, сменой окраски и так далее.

Во вступлении пьесы Allegro Sostenuto для кларнета, виолончели и фортепиано Хельмута Лахенмана слушателя ошарашивает россыпь звуков — фортепианный акцент, за которым следует пиццикато виолончели, затем несколько отрывистых тонов кларнета, фортепиано, наконец затихающее биение кларнета, которое затем перерождается в акценты фортепиано и виолончели, будто прокалывающих тембр духового инструмента. Вступление пьесы задает рамку, образ, который затем развивается на протяжении всего сочинения — контраст, напряжение между протяженными вздохами кларнета и уколами виолончели и фортепиано. Затем тонового материала, фраз, состоящих из последовательности высот, становится больше, ткань уплотняется, становится более эмоциональной, страстной, экспрессивной. В некотором смысле, от музыки, сотканной из конкретных, изолированных звуков, от пуантилизма композитор движется к романтической плотности и непрерывности.

Мелодия, которая является сутью и добродетелью музыки, равно старинной и современной, это смысловая несущая музыкального произведения, то, что превращает массив звуков в звуковую поэму, в направленное повествование. Иначе говоря, мелодия представляет собой тот исполненный штрихами контур, который обрисовывается в нашем сознании при прослушивании пьесы; точки интереса, гравитационные узлы, притягивающие наше внимание, составляют мелодию. Мы с детства приучены к традиционной тональной музыке, поэтому выстраиваем обыкновенную мелодию и следим за её преображениями, за формой интуитивно, бессознательно, однако современная музыка часто требует сознательной концентрации. Чтобы не утомиться, не рассеяться, не угаснуть, мы должны творчески и прилежно собирать портрет произведения, т.е. слушать активно, выступая, в некотором роде, соавторами, интерпретаторами пьесы.

Если для традиционной музыки у нас готовы схемы восприятия, которые базируются на достаточно простых и интуитивно ясных последовательностях, видах повествования, то современная музыка в отношении формы гораздо более изобретательна. Это представляет особый интерес, но одновременно создает для слушателя сложность — импровизационные пьесы и авангардные сочинения часто не заимствуют форму из традиции, напротив, каждому произведению соответствует своя собственная уникальная форма, свой звуковой нарратив, разгадать который — задача слушателя.

Традиционная музыка отличается абстрактным характером — не так важны сами звуки, их окрас, их вкус, шероховатость или гладкость, сколько те отношения, в которые они вступают. Всякий звук — лишь разменная монета в большой игре тяготений, диссонансов и разрешений; традиционная пьеса — это драма с счастливым концом, история об утрате и восстановлении равновесия, от вводного диссонанса к совершенному разрешению в тонику. Однако современная музыка часто гораздо более конкретна, телесна — если вы отвлечетесь от её непосредственного присутствия в виде тембра, от её окраски, то утратите большую часть впечатлений. Если музыка прошлого могла быть грустной, веселой, яростной, то современная музыка может быть округлой, колкой, грубой, гладкой, бархатной, шероховатой и так далее. Современные сочинения — это скульптуры, объекты, которые доступны своеобразной аудиальной тактильности, хоть это гибридное понятие и звучит несколько монструозно. Поэтому тот, кто намеревается, скажем, послушать свободную импровизацию, например, пьесу Viper с одноименного альбома Дерека Бэйли, должен быть внимателен не только к структурам как к последовательности контрастов, приемов, изобретательной смене способов звукоизвлечения, благодаря которым гитара то журчит, как ручейки, то резонирует подобно гигантскому восточному инструменту, но и непосредственно к звуковому фасаду — тембру. Хаос и стремления звуковых линий должны задевать слушателя, вызывать у него чуть ли не телесные ассоциации. В этом заключается часто радость от прослушивания современной музыки — в тайне неоспоримого, убедительного, интенсивного присутствия. Пожалуй, расслышать это присутствие, столкнуться с грандиозным всепоглощающим сверхмассивным телом звука можно было уже в сочинениях первой половины XX века, например, в органной пьесе «Явление Вечной церкви» Оливье Мессиана.

Пьеса итальянского композитора Let me die before I wake для кларнета соло Сальваторе Шаррино, сотканная из призрачного муара, из акустического сияния, из обертонов, вздохов, тоскует по телесности. Эта не музыка в привычном понимании, как нечто абстрактное, как последовательность тем, контрастов, скорее это чистый тембр, непосредственное качественное измерение звука, его квалиа. Из эфемерных вздохов и пульсаций рождается непосредственность присутствия как мистического события.

Предельная цель, идеал любого слушания — услышать пьесу так, как её слышит создатель в момент творения, услышать её как композитор или импровизатор. Услышать её так, словно твой собственный разум творит её здесь и сейчас — неслыханную, небывалую, упорствующую к рождению. Услышать её активно, как истолкователь, суметь воспроизвести её образ в своем уме как совокупность направленных движений, как кинетическую скульптуру; эйдос музыки творится в активном акте слушания.

Активное слушание — это слушание-эксперимент, путешествие по земле, не нанесенной на карты. Всякая новая пьеса, особенно, пьеса современная, нуждается в собственном, индивидуальном образе, который в творческом усилии создаёт ум; такое активное слушание — это всегда авантюра, в которой нет ничего твердо обещанного, даже риск. Из бесформенного, беспокойного материала, из бездонных пропастей и лишенных атмосферы высот сознание слушателя как из податливой глины лепит образ, сияющую эмблему загадки.

Чтобы слушать подобную музыку — самую сложную, оригинальную, новаторскую — нужно прежде всего быть соавтором, согласным на то, чтобы вести игру гипотез, догадок, предположений, в своем уме, выстраивать и удерживать последовательности объектов, контуров, жестов. Нужна своеобразная хватка, внимание, схватывающее материал в свои тиски.

Для любой музыки нужно в определенной мере освободить себя, опустошить себя, но особенно это верно с музыкой, которая выходит за рамки, с музыкой, которая революционизирует само понятие музыкальности. Авангард и свободная импровизация, всегда устремленные за собственные границы, и есть примеры такой перманентной революции в музицировании. На долю их слушателя выпадает сложная задача быть открытым, свободным и одновременно не терять из вида земли, т.е. базовых музыкальных ориентиров, схем восприятия, всякий раз творчески и изобретательно применяя их по отношению к новой музыке. Для того, чтобы отправиться в головокружительный полёт, нужно прежде всего от

В одной из поздних записей пианиста Сесила Тэйлора, пионера фри-джаза, кажется, нет областей стабильности, вся музыка — это нескончаемый поток самореференций, звуковых комментариев к самим комментариям. Нет какого изначального зерна, паттерна, который выступал бы как устойчивое и оформленное музыкальное бытие. Все превращается в ритм, но сам ритм распадается, впадает в разлад. Кажется, что деконструкции подвергается само джазовое, импровизирующее фортепиано, его идея. Именно от отрицания стабильности, последовательности, устойчивости можно оттолкнуться при восприятии этого концерта, который представляет из себя бурную диалектику неспокойного звука. Оттолкнуться от самых базовых концептов регулярности, повторяемости, чтобы выйти в открытое, бескрайнее море — лишь изредка на горизонте мелькнёт силуэт знакомого острова.

История музыки — это еще и история самого слуха, история разума, история истолкований, история смыслов. Музыка не существует в вакууме, как нечто абсолютное и изолированное, она всегда осмысляется, хоть часто интуитивно, бессознательно, всего лишь как средство удовольствия. Однако экспериментальная музыка, музыка передового поискового отряда, нуждается всякий раз в новых собственных смыслах, в философии музыки и звука, в собственной метафизике, если она хочет быть понятой и услышанной.

Новая музыка, музыка, корни которой лежат в первом авангарде, в модернистском обновлении музыкального языка, осуществлённого композиторами в лице русских авангардистов, Венской школы, неоклассициствов и т.д. в первой четверти XX века, усложнилась, она творит с помощью нетривиального языка и способна проблематизировать саму себя. Современное музыкальное сочинение — это не столько разворачивание какой-то музыкальной идеи или комплекса в устойчивой форме, сколько исследование того, чем вообще способна быть музыка, каковы её границы, какие смыслы она может в себе аккумулировать. Именно для такой музыки, ни в чем не уверенной, беспокойной, ищущей, возможна, по мнению Теодора Адорно, подлинная и актуальная философия.

Музыка содержит идеи, в том числе философские, и ценности, взгляды на мир в скрытом виде, в качестве своеобразного конденсата. Музыка не является сама по себе социологическим или философским трактатом, который можно прочесть, сравнительно однозначно понять, откомментировать. Следует сказать, что музыкальные сочинения в строгом смысле не являются текстом, а сама музыка — языком. Однако в том, как строится музыкальная форма, как производится музыка, скрываются идеи, которые властвуют над умами интеллектуалов и в виде отзвуков и фантазмов проникают в обыденное и музыкальное сознание.

Поэтому слушание музыки — это еще и опыт её сознания, мышления через понятия. То, что не высказано, что не выражено в речи, остается нестабильным и текучим. Кажется, что оно ещё доподлинно не прожито, ещё не рождено, лишь устремлено из небытия. Поэтому, кроме непосредственного восприятия музыки, кроме непосредственно музыкального чувства, мы нуждаемся еще и в музыкальным сознании, в музыкальном уме, стихия которого — мышление и речь. Эта речь должна находить и описывать не только музыкальные объекты и формы их связей, но и их внемузыкальные параллели. Пусть сама музыка — независимое царство, в котором обитают музыкальные идеи, но динамики и силуэты этого царства напоминают нам о многом, поэтому мы способны углубить и усилить собственное музыкальное впечатление за счет внемузыкального контекста.

Berge. Traume для виолончели и хора Клауса Ланга не является сложной для восприятия пьесой — акустический дрон, затянутое пылью небо, стелющийся туман; звук течет непрерывно, кажется, ему не будет конца — и не было начала. Музыка священнодействует, её простота, кажется, не мира вещей, но мира идей, мира сияющего нестерпимо ярко бытия; в этом свете постепенно утопают контуры окружающих слушателя вещей — и идея пьесы проступает со всей своей ясностью.

Активное слушание, слушание с помощью разума — это одновременно и игра, и решение задачи. Что последует за этой последовательностью тонов, быть может, шумный всплеск, быть может, глиссандо? Как долго будет длиться тишина — и почему звук, до этого беспокойный, внезапно утопает в ней? Слушание — это диалектика вопросов, которые мы задаем себе, движение на ощупь в темноте к свету, в котором все вещи обретают ясность очертаний.

***

Если вам понравилась статья, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую заметки о классической и современной музыке: https://t.me/classic_mechanics