Перевернутый крест Малевича: теория как арт-объект

Общему вниманию предлагается теория в качестве произведения искусства. Это — произведение, которое представляет собой опыт теоретического обоснования постановки данного дискурса на место объекта современного искусства.

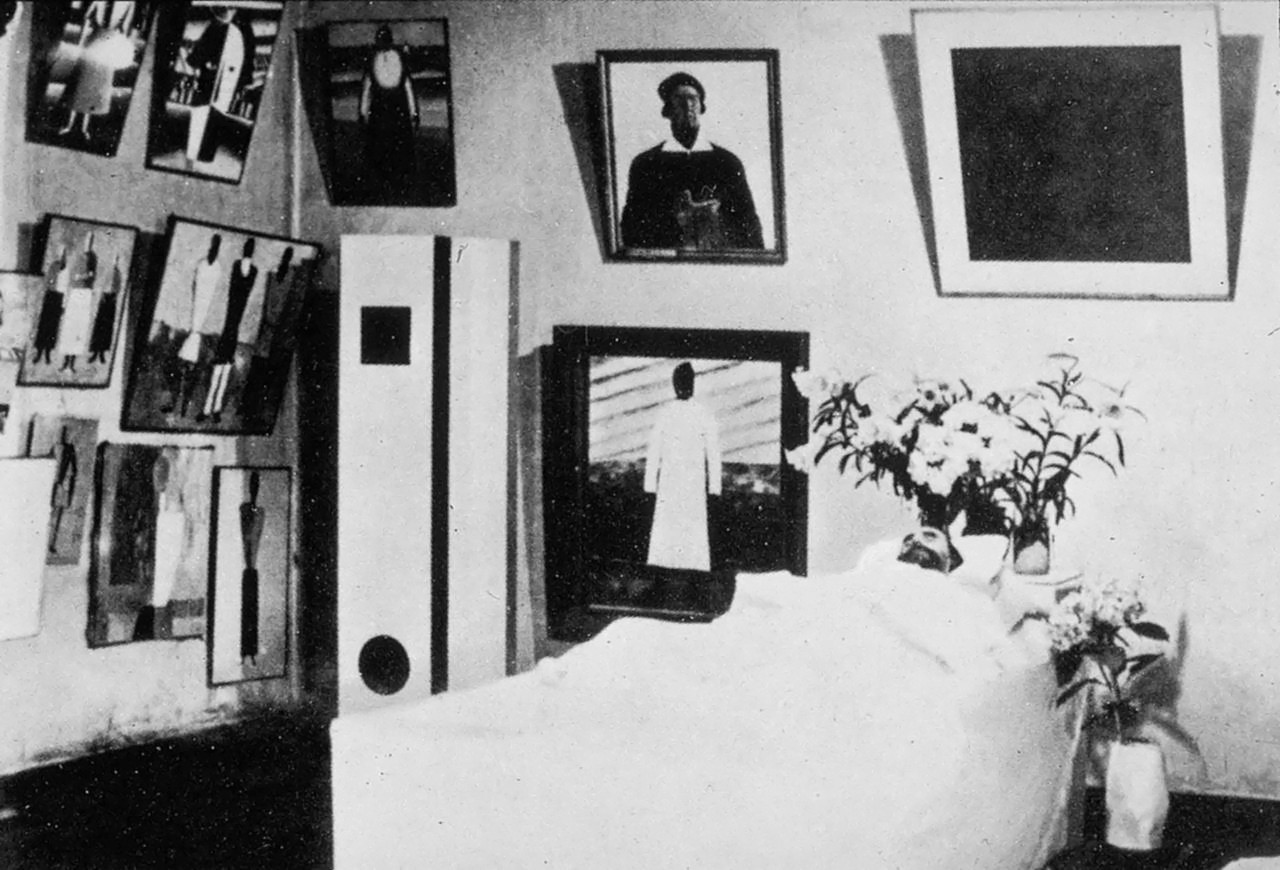

«Черный квадрат», для которого вся предшествующая история живописи становится материальной рамой, является эмблемой той опасности, которую идея значительного художественного свершения несет для такой важной идеи актуальной современности как идея эмансипации истории от какого бы то ни было квази-трансцендентального смыслопроизводящего принципа. В соответствии с этой последней господствующий способ включения произведения в контекст современного искусства характеризуется как слабый.

Однако в нашем случае реабилитация интенции сильного произведения и соответствующая производящая редукция смысла истории искусства привходит частью художественнй стратегии постольку, поскольку отвечает ряду имманентных данному художественному акту задач.

Во-первых, данное произведение является необычным с точки зрения формы сопряжения собственных медиальной и содержательной составляющей, а

В основе производимого здесь смысла истории искусства лежит категория отношения объекта искусства к теоретическому дискурсу. Точнее, речь идет об истории различия двух рядов, первый из которых представляет собой историческую последовательность производства объектов искусства, второй — последовательность производства историко-художественных интерпретаций.

Существует несколько основных способов концептуальной проработки темы современности, различимых посредством тех понятий, которые выводятся в них на передний план. Современность искусства концептуально прорабатывается посредством понятия истории и историчности, посредством практики медиальной рефлексии, посредством идеи автономии искусства, посредством особого режима позиционирования в отношении публики, наконец, посредством приравнивания «современное=политическое». Своеобразие данного произведения заключается в осуществлении перевода смысловых продуктов каждой из этих концептуальных перспектив способом назначения именно функции отношения дискурса к искусству как собственному объекту на роль определяющей историческую современность искусства. Итак, сама современность искусства определяется через отношение дискурса к объекту как процесс, ориентированный на продуктивное стирание материального различия между сериями производства объектов искусства и производства интерпретаций художественных артефактов.

Смысл истории этих отношений состоит в снятии отчуждения речи от объектного фокуса искусства в пункте реализации политического смысла автономии искусства и производится в три хроно-структурных момента и в четыре основных исторических этапа.

В первом хроно-структурном моменте происходит оглашение искусства прошлого теоретической речью в пору учреждения исторической науки об искусстве. Существенным содержанием данного момента является манифестация различения двух аспектов определения искусства: в качестве автономной и самодовлеющей практики, с одной стороны, и в качестве практики социально значимой, с другой. Во втором хроно-структурном моменте, где народившаяся теоретическая речь обращается к современному ей искусству, происходит территориализации смысла истории современного искусства на фоне вопроса об автономии искусства на временном отрезке, где первоначальный выход на первый план таких форматов теоретического дискурса как критическая статья и художественный манифест развивается в условия исключительно плотного и короткого взаимодействия дискурса и искусства — так, что их границы открываются друг для друга, и первый непосредственно вступает на территорию второго. На третьем хроно-структурном моменте производится стирание материальной границы между дискурсом об искусстве и объектом искусства и позитивное утверждение смысла автономии искусства путем снятия противоречия между двумя его аспектами, соответствующими формалистической и иконологической линиям в трактовке смысла искусства прошлого. Время перехода от второго хроно-структурного момента к третьему определяется среди прочего как время прекращения живописи, собирания последствий концептуалистского оглашения и, собственно, то время, за которое тематизация современности относительно искусства проходит свой путь вплоть до совпадения данной теоретической речи с самой собой в качестве объекта искусства.

Четыре этапа соответствуют форматам теоретической речи, исторически сменяющих друг друга в качестве определяющих отношение речи к объекту искусства: 1) академическая история искусства и общее искусствознание, 2) художественная критика и художественный манифест, 3) кураторский проект и, наконец, 4) данная речь в качестве объекта искусства, назначающая теорию важнейшим из искусств.

Итак, с конца 18 го века возникают первые теоретические трактаты по истории искусства. Искусство, существовавшее до сих пор режиме теоретической немоты, снабжается толкующей речью, которая в некотором смысле впервые делает его искусством как тем, что длит преемственность собственной идентичности сквозь историю. Налицо две базовые линии теоретической проработки истории искусства — иконологическая и формалистическая, линия «что» и линия «как» по Зедльмайеру. Одна идет от Бургхардта и Шнаазе через Варбурга к Панофскому и далее, во втором хроно-структурном моменте, наследуется институциональной критикой и

Взятые в своей радикальной противопоставленности друг другу эти две линии образуют две разнонаправленных перспективы смерти искусства. Первая линия устремляется к пределу растворения смысла искусства в

Первый способ производства смысла истории искусства подразумевает восстановление отношения искусства к дискурсу эпохи как условию собственного функционирования. Реконструкция живописной символики Аби Варбургом производится на основе сопоставления живописных изображений и архивных документальных свидетельств, его история ренессансного искусства — это почти явным образом история политическая. Эрвин Панофски строит свое исследование готической архитектуры путем прямого перевода смысла архитектурно-орнаментальной формы в смысл риторической формы богословского трактата. Ханс Бёльтинг разворачивает свою историю образа «до эпохи искусства» как историю отношения теологической речи и культового изображения.

Иными словами, реконструкция смысла искусства прошлого первым способом осуществляется в виду символического, культурно-исторического, а в пределе — социально-политического функционирования предметов искусства. Однако такого рода форсаж роли документированнго дискурса в качестве универсального медиума смысла истории искусства имеет своим пределом утрату историей искусства единства собственной области, собственного предметного основания.

Второй способ восстановления искусства прошлого характеризуется тем, что функция речи как медиума политического смысла истории искусства помещается здесь на уровень акта теоретического высказывания, речь здесь не вырабатывается в порядке подключения документированного дискурса к производству описания исторического контекста функционирования искусства, но — изобретается в качестве аппарата истолкования искусства в абстракции как от

Итак, в первом хроно-структурном моменте происходит закладка фундаментальных различений, определяющих смысл художественного процесса во втором моменте как устремленный к третьему. Всякое преобразование в пределах истории современного искусства будет истолковано здесь с точки зрения формы со-производства этих двух различий — различия между дискурсом об искусстве и художественным процессом, с одной стороны, и различия формалистической и иконологической линий истолкования искусства, с другой.

Анализ содержания второго хроно-структурного момента как истории конфликта различных программ современности искусства с точки зрения этого последнего различения имеет принципиальное значение в перспективе вопроса о том, почему вхождение теории в границы произведения искусства, предпосланное в концептуализме, не срабатывает на уровне эффективного перехода к третьему хроно-структурному моменту и претерпевает реакцию со стороны не проработанных тенденций.

В моменте обращения народившейся ученой речи об искусстве к искусству современному контекстная и формалистическая линии истолкования смысла искусства устремляются к обретению формы взаимного снятия в пункте учреждения позиции художника в качестве позиции не-идеологического политического высказывания. Данный момент, представляющий собой, собственно, историю современного искусства, разворачивается в несколько этапов: во-первых, это надрыв авангардистской линии реализации политического смысла автономии искусства, затем — формалистический триумф с соответствующей ему актуализацией перспективы смерти искусства сперва в пределах живописного медиума, а затем на уровне концептуалистски препарированного искусства вообще, наконец, в-третьих, это постконцептуалистская реакция на концептуалистский коллапс смысла истории искусства, обретшая своей крайней формой объектную ориентацию. Механизм смены этих этапов подобен маятнику, переход от одной формы сопряжения производящих смысл искусства различений к другой всякий раз представляет собой некое отшатывание от одной крайности в сторону другой.

Авангард в лице футуризма, сюрреализма и производственного искусства устремился к разрешению противоречия между функцией и автономией искусства способом учреждения политической гегемонии последнего. Политический хюбрис искусства, приведший к коллапсу авангарда вследствие срабатывания установки на

С крахом авангардистского варианта иконологии современного искусства формалистическая тенденция, которой наука об искусстве и само современное искусство по большей части обязаны собственной автономной позицией в контексте социальных практик, но в то же самое время и забвением смысла этой автономии — резко выходит на первый план. Перевод формализма с уровня метода анализа искусства прошлого на уровень способа отправления художетсвенной практики создает двойственную ситуацию, в которой политический суверенитет искусства по факту учреждается, но не рефлексируется в качестве политически организованного определенным образом. Как это следует из определения смысла различения формализма и иконологии, такое исключительное превалирование оказывается чревато актуализацией соответствующей перспективы исчерпания смысла искусства. Это исчерпание сказалось первым тактом на уровне завершения истории живописи, вторым тактом — на уровне коллапса концептуалистской интенции в ситуацию постмодернистcкого подвешивания истории. В этом смысле контр-позиционирование концептуализма по отношению к формализму не сказывается как существенное. Напротив, концептуализм в его кошутовском варианте представляет собой усугубление тенденции формалистической абстракции, доведения ее до логического предела, на котором выставление на публику под именем искусства обнаруживает себя в качестве фундаментальной формы произведения искусства. Существенным же является конфликт, замаскированный единством означающего «концептуализм».

В качестве реакции на практический результат устремления автономистской тенденции к имманентному пределу констатация забвения акта за содержанием скажется на следующем этапе в форме дискурса о формалистическом тупике, концептуалистском кризисе искусства и о состоянии постмодерна, требующем невозможного выхода. Преодоление этого пункта переразвития формалистического тренда в ситуацию постмодерна сделается возможным способом восстановления политического смысла формалистической инициативы и различения конкретно внутри проекта Art&Language и его судьбы продуктивных и контрпродуктивных тенденций.

Различение между, с одной стороны, концептуализмом как тенденцией в рамках художественного процесса, ориентированной на исследование условий производства искусства и его отношений с социальным контекстом, и, с другой стороны, концептуализмом как некоторой вехи внутри этого процесса, принципиально важно в перспективе восстановления смысла достижений концептуализма на уровне материального сближения дискурса и художественного производства.

К числу замыкающих концептуализм в пределах исторически преходящей и подлежащей историчностной критике формы элементов принадлежит в первую очередь тавтологизация отношения дискурса к искусству, отчуждение означающего, кодирующего практики искусства, от его политической формы, в крайнем своем пределе завершающееся в процедуре повторения имени «искусство». Это и есть повторение смерти живописи в масштабе искусства как такового, триумфальный коллапс формалистической линии в ущерб линии иконологической. Вопреки кошутовскому определению концептуализма как искусства вопрошания об искусстве, в этом своем аспекте он оказался коренным образом подвержен эссенциалистской тенденции истолкования смысла искусства, унаследованной им от формализма. Означающее «искусство», претендуя на статус «формы форм» искуства, сработало способом падения проблемы современности искусства на аттрактор постмодернизма, когда предельная экспликация смыслового ядра искусства (Искусство как Идея как Идея) совпала с манифестацией его бессмысленности. Иными словами можно сказать, что концептуализм сваливается в постмодернизм там, где вопрос о том, что такое искусство в историческом регистре (искусство как институт и как практика, искусство как «исследование основ понятия “искусство» и того, что оно стало означать») подменяется ответом в регистре чисто спекулятивном («искусство как искусство», «искусство как Идея как Идея»), там, где «лингвистический поворот» в теории, замыкаясь в пределах витгенштейнианского «аналитизма», уводит в сторону от смысла последующего «политического поворота», конфронтирующего со смыслом первого не в меньшей степени, чем ему наследующего. Предельно заостряя и обращая полемический ресурс Кошута против него самого, можно сказать, что если «формалистическое искусство вообще становится таковым исключительно в силу сходства с более ранними образчиками произведения искусства”, то концептуалистское искусство становится таковым исключительно в силу единства означающего «искусство». И если по Кошуту тот, кто занимается живописью и скульптурой, не занимается искусством, то тот, кто занимается концептуальным искусством в узком смысле слова, отнюдь не занимается вопрошанием о смысле искусства, но проявляет лояльность в отношении его политически учрежденного институционального статуса.

В этом смысле «аутентичными» способами пролонгации концептуализма в узком смысле слова являются симуляционизм и стакизм, в лице которых показательным образом осуществляется реанимация мертвой живописи, поскольку если внутри самого искусства, перформативно присвоившего себе собственную сущность и определившего себя как то, что само определяет себя в качестве искусства, производится стирание различения, во-первых, искусства и

Облеченный властью наделить статусом произведения искусства все что угодно, художник-концептуалист проигрывает там, где власть отграничения поля искусства от иных областей социальной практики от него отчуждается. Политическая неправота Кошута заключается в том, что перформативный речевой акт назначения чего бы то ни было произведением искусства — и в этом, в частности, соль постконцептуалистской критики институций в духе Ханса Хааке — не может быть эффективно осуществлен «на ровном месте», но употребляет под свое обеспечение соответствующий социальный контекст.

С точки зрения различения концептуализма в узком смысле и концептуализма в широком смысле подлежит прояснению ситуация постконцептуального искусства, практики которого, с одной стороны, как правило, содержат элемент теоретической рефлексии произведения на собственную обусловленную социальным контекстом форму, с другой, нередко выступают в резкой коннфронтации к смыслу художественных практик, осененных означающим «концептуализм». Образцовой в этом отношении является ситуация начала 90-х годов в России, когда программа экспроприации территории искусства (Э.Т.И.) и в целом акционистская инициатива резко противопоставила себя состоянию, предпосланному традицией предыдущего поколения российских художников-концептуалистов.

На заключительном этапе в рамках второго хроно-структурного момента истории искусства происходит откладывание акта продуктивного стирания материальной границы между объектом искусства и дискурсом об искусстве в виду необходимости проработки политической стороны вопроса об автономии искусства. Однако такая проработка может быть осуществлена лишь способом прояснения того превращения смысла концептуалистского оглашения, которое имело место в рамках постконцептуалистской реакции и оказалось чревато принципиальными издержками.

Реактивное отшатывание в полярную крайность, возымевшее место в на этапе постконцептуалистской критики концептуализма, характеризуется через

В то время как из перспективы третьего хроно-структурного момента неудача концептуализма определяется на уровне преждевременности попытки стирания различия между дискурсом и объектом искусства в условиях обострения противоречия между формалистически понятой автономией искусства и его же политической функцией, общий вектор развития постконцептуалистской ситуции к моменту провозглашения объектной ориентации определился именно на основе критики того, что было опознано как подмена объектности дискурсивностью, то есть сама интенция снятия различия между объектным и дискурсивным измерениями искусства, лежащая в основе данной реконструкции истории искусства, была ошибочно признана порочной. Именно в результате этой подмены смысла посконцептуального состояния объектная ориентация оказалась контрпродуктивным образом противопоставлена роли теоретического концепта, а

Итак, содержательно на заключительном этапе внутри второго хроно-структурного момента речь идет о выделении двух относительно радикальных тенденций трактовки смысла современного искусства на фоне характерного общего постконцептуалистского состояния — арт-активизма, с одной стороны, и объектной ориентации, с другой. При этом общей определяющей чертой всего посконцептуального состояния является деградация формы отношения дискурса к искусству, характеризующаяся утратой художестренным производством теоретической инициативы, взятой им на себя в момент концептуалистского оглашения, и соответствующим вытесняющим возвращением теоретического дискурса на периферию объектного фокуса искусства: вновь отчужденный в своем производительном истоке от художественного акта дискурс закрепляется при объекте или событии на правах медиума до-производства его художественного смысла не-художественными средствами.

Мы помещаем речь в центр тематизации художественного смысла не потому, что хотим произвести некий переворот, отняв у объектов искусства их право, но лишь потому, что речь уже производит смысл искусства — производит либо способом собирания объектов искусства под готовую смысловую структуру в рамках кураторского проекта, либо способом определения политических ставок при осуществлении символического либо прямого действия.

Речь — этот универсальный медиум производства смысла современного искусства — передается на аутсорсинг, в то время как рама по-прежнему очерчивает препарируемый дискурсом объект или зрелище в качестве смыслового центра произведения. Речь обретается рядом с экспонатом, серией, выставкой в качестве эскорта, обслуживает его, курсируя через материальную границу произведения либо на правах экспликации зашифрованного в материальных символах мессиджа, либо в роли политического нарратива, определяющего смысл художественной акции прямого действия. Говоря многообразное о том, чем каждый данный объект является, такая речь всякий раз говорит еще и одно и то же: что произведение не способно говорить само за себя. Автономия искусства, таким образом, снова оказывается утрачена.

Однако этот вывод нехудожественного, политико-идеологического по преимуществу высказывания в акт художественной практики отнюдь не распознается самим искусством на уровне условия его кризиса. Напротив, стремление художника и куратора почерпнуть вдохновение в социальной критике и

Этот порочный способ функционирования объектно-ориентированной теории в поле искусства иллюстрируется тем конкретным местом, которое текст Грэма Хармана занял на dOCUMENTA (13) 2012 года в качестве оснастки кураторского дискурса безграничной толерантности.

Объектная ориентация в хармановском изводе не способна предоставить эффективной альтернативы постконцептуализму не только в силу своей чисто теоретической несостоятельности, но, прежде всего, именно потому, что она оказывается подчинена режиму господства кураторского дискурса, насквозь прошитого конвенциональной евросоюзной политической повесткой. На самом что ни наесть материальном уровне объектная ориентация встраивается в ряд кейсов господствующей производительности.

Для эффективной реализации освобождающего искусство смысла объектной ориентации она должна, во-первых, снять блокировку, которую ей ставит чисто теоретически философия Хармана, во-вторых, снять институциональную блокировку в форме кураторского дискурса. Эффективная объектная альтернатива образуется не там, где осуществляется фантазматическое освобождение материального объекта от дискурса в так называемом искусстве не для зрителя, но лишь там, где искусство в качестве несводимого объекта само навязывает себя ситуации в обход и вопреки господствующей институциональной практике.