Реза Негарестани. МЕЖДУ ПОНИМАНИЕМ И ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ["Интеллект и Дух" - глава 1]. Часть I.

Представляем вашему вниманию первую часть перевода первой главы «Интеллекта и Духа» Резы Негарестани, выполненного скромной коллективной сущностью, выгнивающей из трупного червепровода проекта "Заговор Искусства". Пожалуй, это одна из самых доступных для понимания глав книги: ингуманистический проект Общего Искусственного Интеллекта, базирующийся на гегелевской философии, излагается в ней в обобщённом виде. Разбиение текста главы на две части — вынужденная мера с учетом ограничений платформы на объем публикуемого текста. Вторая часть выйдет следом.

Хотя мы пытались связаться с автором для уточнения некоторых тёмных мест, Негарестани оставил наше письмо без ответа, а перевод без верификации. В связи с этим, действуя «скорее в духе грабителей и некрофилов, чем археологов и учёных историков» («Мёртвая невеста»), мы предпринимаем публикацию нашего перевода без авторского благословения, потому как «сознание есть только то, что оно делает; и то, что оно делает, реализуется, в первую очередь, социальностью агентов».

Оно есть то, что оно делает

Данная книга утверждает, с точки зрения функционализма, что сознание есть только то, что оно делает; и то, что оно делает, реализуется, в первую очередь, социальностью агентов, которые сами первично и онтологически конституированы семантическим пространством публичного языка. Что сознание делает, так это структурирует вселенную, к которой само же принадлежит, а структура — это тот самый регистр интеллигибельности, что относится к миру и интеллекту. Только благодаря многослойной семантической структуре языка социальность становится нормативным пространством распознавательно-когнитивных рациональных агентностей; предположительно «частные» переживания и мысли участвующих агентов структурируются как переживания и мысли лишь постольку, поскольку они связаны этим нормативным — одновременно интерсубъективным и объективным — пространством.

В данном беглом наброске читатель может распознать Гегелевское описание Geist’а, или же Духа[1]. Действительно, Гегель был первым, кто описал сообщество рациональных агентов как социальную модель сознания, и сделал это с точки зрения её функции. Функциональная картина духа, по существу, есть картина необходимо деприватизированного сознания, основанного на социальности как на формальном условии возможности. Восприятие есть восприятие лишь потому, что оно является апперцепцией, и апперцепция является апперцептивной в том смысле, что это артефакт деприватизированного семантического пространства, внутри которого распознавательно-когнитивные агентности возникают как побочные продукты глубоко безличного пространства, которым они сами формально обусловлены. Взаимосвязь семантической структуры и деприватизированной социальности позволяет сознанию позиционировать себя как нередуцируемую «точку объединения или же конфигурирующий фактор»[2], который распространяется, охватывает и интегрирует как осознание [consciousness] себя, так и осознание вселенной. В осмыслении себя в качестве конфигуративного или же структурирующего сознания себя в мире (или вселенной), сознание наделяется историей, а не только природой или прошлым. Оно становится артефактом или же объектом собственного понимания. Если есть возможность иметь историю, то возможно иметь не только концепцию концепции, но также и историю истории — критическую трансформацию сознания как объекта собственного понимания, и критическое переосмысление объекта, в который оно было трансформировано. И раз есть история истории, есть также и возможность упразднить то, что дано в истории, или претендует быть её завершённой тотальностью.

Моя цель в этой книге, однако, не в том, чтобы оставаться в точности верным философии Гегеля и немецкого идеализма — или, говоря шире, любой иной философии или философу. Философия — это «время, постигнутое в мысли»[3], и по большей части философская деятельность состоит в реконструкции философских мыслей в соответствии с актуальным моментом и историческими потребностями. С этой целью, моя интерпретация любого философа в этой книге следует тому, что Джей Розенберг называет «дионисийский подход»[4]: в отличие от аполлонического подхода, он не соблюдает историческую точность и не имеет результата в виде строгих научных трудов, но видит положительные идеи и тезисы философии искажённо, сквозь линзу современности. Дионисийский подход ведёт к выборочной, но критической мутации, пере-сборке и интеграции имеющегося в наличии, увиденного искажённо, сквозь современную оптику. Дело не в том, что аполлонический подход является уделом дисциплинированных исследователей истории, а не, собственно, философов; это такое же подлинное упражнение в философии, как и дионисийский критический авантюризм. На самом деле, это необходимое условие для поддержания дионисийского странствия; а последнее, в свою очередь, открывает новые области мысли для обновлённого аполлонического изучения. Именно в таком дионисийском духе данная книга рассматривает и реконструирует предпосылки и заключения функциональной картины сознания с целью построить философию интеллекта. Как мы увидим, сознание, в конечном итоге понимается как пространство структуры или конфигурирующий фактор; что-то, что может быть достигнуто только через сущностно деприватизированное содержание дискурсивного (лингвистического) апперцептивного интеллекта. Природа данного исследования и реконструкции исходит как из точки зрения современной философии, так и из когнитивных наук — в частности, программы общего искусственного интеллекта (ОИИ) или ИИ человеческого уровня, а также современной философии языка, как пересечения между лингвистикой, логикой и компьютерной наукой.

В тандеме с дионисийским подходом, тон, темп, методы и задачи глав с необходимостью варьируются. В целом, эта книга является элементарной попыткой решить насущную задачу презентации философии интеллекта, в которой можно было бы сформулировать вопросы о том, что такое интеллект, чем он может стать и что он делает. В контексте философии интеллекта, данная книга также обращает внимание на важнейший вопрос о том, что значит для нас — людей — оставаться верными тому, кто мы есть, оставаться интеллигибельными, по крайней мере, для себя здесь и сейчас, и делая это, становиться частью подлинной истории интеллекта.

Данная глава — по большому счёту преамбула, грубый набросок, — содержит контур функционалистского и деприватизированного описания сознания или же geistig-интеллекта[5] и излагает предпосылки, которые будут развёрнуты и разработаны более подробно в последующих главах. Будучи плотно сжатым, введение в то же время заключает в себе и общее содержание книги. Последующие главы раскрывают это содержание, иногда в простой и наглядной форме, в других же случаях приводя к не столь очевидным выводам.

Глава вторая начинается как исследование необходимых условий для реализации geistig интеллекта в форме программы общего искусственного интеллекта, как если бы мы действительно пытались построить общий искусственный интеллект. Будет также предложена концептуальная рамка для проведения этого мысленного эксперимента. Наша главная цель заключается не в том, чтобы исследовать возможность построения общего искусственного интеллекта или же рассмотреть популярные нарративы постчеловеческого сверхинтеллекта, но поразмышлять об ОИИ или, шире, компьютерах как о внешнем взгляде на самих себя. Можно сказать, что это объективный труд, в ходе которого ОИИ или же компьютеры сообщают нам, кто мы такие, исходя из того, чем мы определённо не являемся — т. е. в противоположность негативной теологии или некритическим и чисто эмпирическим впечатлениям о самих себе. Эта объективная картина, или же фото-негатив могут оказаться далеки от нашего укоренившегося субъективисткого [subjectivist] опыта самих себя как людей. Но данный разрыв между внешним взглядом и эмпирическими впечатлениями — это именно то, что предвещает перспективу будущей интеллектуальной машинерии и подлинную мысль о постчеловеческом.

На базе данного мысленного эксперимента, глава третья начинает исследование условий, необходимых для возможности обладать сознанием. В этой главе фокус смещается на то, что можно было бы назвать кантианскими аспектами реализации дискурсивной апперцепции как таковой (ощущающей и мыслящей агентности), а именно — на интуицию, воображение и чисто перспективную встречу с миром. Глава пятая продолжает миссию главы третьей, но фокус смещается на реализацию «дискурсивно-апперцептивных» аспектов geistig интеллекта, переходя из области чистой перспективности — к объективности, в которой мысли и убеждения обладают эпистемологическим статусом. К расположенной между ними четвёртой главе следует относиться как к критическому обзору, который в некотором роде оживляет обстановку и подготавливает выводы, достигнутые в третьей главе, к спекулятивному расширению в заключительной главе. В центре внимания вопрос о темпоральности и формах интуиции (трансцендентальная эстетика) как организующих фактах опыта — вопрос, правильная постановка которого приведёт нас к новому взгляду не только на опыт, но и на модель сознающего субъекта и перспективы интеллекта в качестве времени как такового.

В главах шестой и седьмой, которые демонстрируют последние стадии мысленного эксперимента, мы рассмотрим язык как наличное бытие[6] [dasein] geist’а, исследуя его социальность и синтаксически-семантическую сложность в смысле, скорее приближенном к теоретическим компьютерным наукам — с их способностью интегрировать вычисления, математику, логику и язык, — чем к классической философии языка или социально-коммуникативной философии рационализма в духе Хабермаса. Такое исследование позволит нам завершить обзор необходимых условий дискурсивно-апперцептивного интеллекта — интеллекта, который действует в соответствии с вневременными мыслями [time-general thoughts], определяемыми его пониманием самого себя. В восьмой, и последней главе общий искусственный интеллект и функционально-деприватизированное описание сознания снимаются[7] (aufheben) в форме интеллекта, являющегося одновременно философией и философским ремеслом, в качестве специфической программы мышления, имеющей не природу, но только историю: модель самосовершенствования интеллекта.

Последнее замечание: при всём уважении к различию между аналитической и континентальной философией — следа которого в этой книге не найти — я постепенно научился закрывать глаза на это мнимое разграничение. Амбиции философии слишком широки и всеобъемлющи, чтобы классифицировать их по уютным полочкам.

* * *

Если излагать общий ход книги в обратном порядке, как если бы мы уже пришли к окончательным выводам, можно было бы сформулировать это следующим образом: философия как орган самосовершенствования интеллекта — это, в широком смысле, историческая программа для исследования последствий возможности мыслить и обладать сознанием. Конститутивным жестом философии является критическое самосознание, прежде всего неэмпирическое осознание возможности мыслить, в качестве строительного блока теоретического, практического и аксиологического значения, связанного с систематическими отношениями между интеллектом и интеллигибельностью, постижимыми в теории и на практике. Однако, критическое самосознание, которое делает возможной философию в вышеуказанном смысле, само по себе является следствием реализации порядка представления или, обобщая, самосознания как формы или же логической структуры всех мыслей. Так или иначе, способность мыслить и придерживаться общего порядка самосознания также зависит от выполнения условий и позитивных ограничений, необходимых для реализации сознания. Таким образом, спекулятивное исследование будущего интеллекта — понимаемого как-то, что расширяет и влияет на интеллигибельность, относящуюся к себе и к миру, частью которого она является — начинается с исследования условий, необходимых для возможности обладать сознанием. Независимо от того рассматривается ли это как программа общего искусственного интеллекта или как трансцендентальная психология, испытание необходимых условий для обладания сознанием отмечает особую sui generis [единственную в своём роде] форму интеллекта, чей процесс созревания совпадает с пониманием формы и разработкой связи между интеллектом и интеллигибельным. Становление сознающим эту связь и есть то, что можно считать подлинным выражением самосознания как задачи, первым этапом которой является интеллектуальное ретроспективное распознавание собственных условий реализации. Только после того, как интеллект начнёт систематически понимать своё положение внутри мира как интеллектуального единства, он сможет начать конкретно узнавать, чем он является сам по себе и чем он может стать для себя.

Важность функциональной картины geist’а в том, что она позволяет провести основательный анализ сущностно самосознающих существ: какие действия и в каких структурах необходимы для реализации самосознательного рационального агента или сообщества таких агентов? Это функциональное описание дискурсивного, концептуального и исторического geist’а в контексте данных действий, которые его характеризуют, но, прежде всего, конституируют. В излагаемом проекте теоретическая и практическая десакрализация сознания как чего-то невыразимого и данного совпадает с проектом исторической эмансипации и раскрепощения интеллекта, по кусочкам освобождающего себя от своих локальных и контингентных границ (эмансипация как негативная свобода от чего-то) и относящегося к любому пониманию себя, какие бы задачи это понимание перед собой не ставило, как к среде неограниченного внимания и преданности (эмансипация как позитивная свобода делать что-то).

Характеристика дискурсивного сознания в адекватном функциональном контексте — без отсылки к предопределённой структуре или значению, заложенному природой, — позволяет выявить необходимые условия для реализации сознания как интеллекта, который имеет не просто историю, но критическую историю (историю истории): не только осознание себя, но, что более важно, себя, являющегося артефактом собственной конфигурации объединяющего Понятия (Begriff). В этом самоопределении различие между субъектом понимания [conception] и объектом понятия [concept] снимается. Более того, как будет прояснено в последующих главах, эта функциональная характеристика предлагает понимание того, что значит переориентировать сознавание и мысль по направлению к эмансипационному проекту, суть которого заключается в эмансипации сознания как такового.

Прежде чем продолжить, необходимо добавить небольшое замечание о понятии снятия. На протяжении данной книги, я использую слово «снятие» [suspension] или глагол «снять» как общепринятый англоязычный эквивалент для гегелевского aufheben или же aufhebung, вместо менее распространённого «сублимация» (от латинского sublatum), который охватывает лишь ограниченный спектр коннотаций, которые Гегель имел в виду. Aufheben имеет четыре коннотации, в зависимости от контекста: 1) поднимать, возвышать (heben) — как если бы что-то лежало на земле или упало; 2) подбирать, схватывать — что подчёркивает предыдущую коннотацию (auf-heben); 3) сохранять, удерживать что-либо; 4) отменять, упразднять что-либо или же удалять, выводить из действия. Гегелевское aufheben ставит акцент на позитивной и негативной коннотациях 3) и 4). Например, в случае чистого интроспективного Я — такого Я, которое предстаёт непосредственным, но на самом деле опосредовано отношениями с другими; его непосредственная положенность (Gesetztsein) является результатом (т.е. она опосредована) движения позиционирования (Setzen). Через aufhebung, позитивная непосредственность саморефлексивного Я отменяется, пока определённая отрицательность, которая объясняет различие между непосредственным и опосредованным (Я и другое Я) сохраняется. Другими словами, идентичность того, что предстаёт непосредственным, упраздняется и выводится из действия, тогда как различие между непосредственным и опосредованным (оппозиция) сохраняется. Соответственно, гегелевский aufhebung имеет как временной, так и пространственный аспект: то, что предстаёт как непосредственный первичный факт [prima facie] выводится из действия или откладывается (временной аспект) только для того, чтобы сохранить различие между непосредственным и опосредованным на более высоком уровне (пространственный аспект), как, например, в снятии Бытия и Ничто в более устойчивом Определённом Бытии[8]. Поэтому aufhebung тесно связан с расширенной работой определённого отрицания, противоположного абстрактному или же не-определённому отрицанию, которое непреднамеренно приводит к поддержанию якобы действительного положения дел, каковое стремилось упразднить.

Некий X предстаёт завершённой тотальностью положения дел. Такой X может быть человеческим состоянием, явной тотальностью, в которой мы предстаём для самих себя как вид; или это может быть капитализм, мнимая совокупность всех социальных отношений, преобразованных накоплением стоимости в качестве рабочего времени. Через aufhebung конкретное содержание X отменяется, но различие между непосредственностью X и его опосредованием сохраняется. Это позволяет нам рассматривать отмену X не как единичный точечный акт, абстрактно или совокупно отрицающий положение дел, но как продукт позитивного труда определённого отрицания, развитие требующее времени. Снятие автопортрета человеческого или же капиталистического способа производства как заявленной непосредственной совокупности положения дел тем самым отличается от наивных форм постгуманизма, антигуманизма и простой аболиционистской революционной политики — революционной политики, в которой отрицание отделяется от процесса детерминации, и вместо этого включается в фетишизированную форму абстрактного отрицания, которое в своей не-определённости предполагает метафизический отчёт о совокупности, чья непосредственность актуальна и, поэтому, как ошибочно предполагается, может быть устранена с помощью всеразрушительного и тотального отрицания.

В этом отношении, в дополнение к определённому отрицанию, aufhebung ассоциируется с гегелевским различием понятий спекуляции и разума. Спекуляцию следует противопоставлять обычной рефлексии, которая представляет из себя рефлексию над тем, что якобы непосредственно — например, значение «быть человеком» часто воспринимается как нечто, непосредственно существующее и, следовательно, не подлежащее исследованию. Спекуляция скорее спасает рефлексию от ловушек, чем уничтожает их. Она может быть понята как движение от субъективного к объективному, движение, которое снимает непосредственный элемент рефлексии и, таким образом, включает в себя рефлексию как рефлексию противоположностей, стадию развития спекуляции. В том же ключе, гегелевский разум (Vernünfige) отличается от кантовского разума, совокупности понятий и суждений (Vernunft). Гегелевский разум — это форма мышления, допускающая единство и тождество противоположностей (напр. — конечное и бесконечное, субъект и объект в их определённости), и вместо того, чтобы оперировать внешними понятиями, эксплицирует имманентную деятельность самого Понятия.

Наконец, при всех отличиях, можно провести связь между гегелевским снятием и скептическим эпохэ́ Пиррона или же снятием суждений, основанных на неочевидных положениях. Начало для эпохэ даёт уравновешенность пирронийской изостении — идеи о том, что для каждого утверждения или же свойства с равным обоснованием может быть выдвинуто противоположное или несовместимое качество. Гегелевский aufhebung направлен на преодоление статики и практической несостоятельности пирроновского скептицизма, напрямую ассимилируя его разумом, вследствие чего скептицизм более не противопоставляется разуму бесцельно, но становится его динамичным и продуктивным вектором, — Рэй Брассье называет это «диалектикой между подозрением и доверием»[9]. Феноменальное знание geist’а, таким образом, может быть представлено как «доводящий себя до конца скептицизм»[10]. Ассимиляция эпохэ разумом и его полная пересборка в качестве динамического процесса снятия и определённого отрицания позволяет нам мыслить о множестве эпохэ или, говоря шире, об истории духа. Формальная фигура человека или же функциональная картина сознания не может быть уточнена, равно как не может и сбросить укоренившиеся догмы без рационального скептицизма по поводу их нынешнего статуса и ограничений, накладываемых на перспективы того, чем сознание или интеллект может быть. Следовательно, именно в этом ключе то, что представлено в данной книге как критика трансцендентальной структуры, наводит на мысль как о гегелевском снятии, так и о продуктивном включении скептицизма в феноменологию сознания и трансцендентальный проект, целью которого является исследование функциональной картины сознания и фигуры человека.

Описание функции приписываемой сознанию (в отношении того, что оно делает, его деятельности), должно быть и будет тщательно разработано. Пока же достаточно сказать, что это скорее регулируемое правилами описание функции, нежели метафизическое. Функция сознания — это структурирование: концептуализация, перевод в интеллигибельное, объективация. Утверждение состоит здесь в том, что в природе нет внутренних функций; все метафизические функции фактически смоделированы в нормативной деятельности сознания. Этот момент уже был прояснён Кантом в контексте аргументов «как если бы»: функции в природе определяются суждениями «как если бы». Например, когда мы изучаем сердце, в качестве регулятивной аналогии с практическими рассуждением, мы говорим: «функция сердца качать кровь». Но что мы действительно делаем, так это обращаемся с сердцем как с частью целого (циркуляционной системы) с точки зрения соотношения целей и средств: каузальная роль сердца (как средства) — качать кровь в циркуляционной системе в качестве конечной цели. В соответствии с успехом или провалом этих отношений цели и средства, которые являются частью практического суждения, мы можем далее говорить о функции или дисфункции сердца (что оно должно делать и что не должно). Однако, в действительности, по аналогии с практическим суждением, мы говорим так, будто функция сердца — качать кровь.

До тех пор, пока аспект «как если бы» старательно полагается не сбивается с толку конституциональным суждением, нет проблем с тем, чтобы приписывать функции к деятельности естественных [natural] вещей. Более того, функции могут быть приписаны только к деятельности, а не к вещам. Деятельности специфической, контекстуальной и зависящей от предметной области. Имеет ли ком глины или планета Юпитер функцию? Любой положительный ответ на данный вопрос чреват бесконечным регрессом до тех пор, пока не будет возможности обозначить, где функция заканчивается[11]. Сознание не вещь: оно есть только то, что оно делает.

Стремясь представить функциональное описание сознания, я постараюсь держаться в стороне от любой ортодоксии или метафизического функционализма. Однако, несмотря на метафизическую скользкость, в понимание проблемы функционального анализа современный функционализм внёс неоценимый вклад. Эти идеи основаны на эпистемологических методах, необходимых для изучения сложных систем, в частности, вложенных иерархических структур, в которых проблема различных масштабов и уровней имеет наибольшее значение[12]. Для решения задачи анализа сознания будут позаимствованы некоторые из этих методов с целью разработки более мелкозернистой парадигмы функционального анализа. Но прежде чем вернуться к более всеобъемлющему описанию geist’а с точки зрения его функции, следует предоставить краткий комментарий относительно того вида функционализма и функционального анализа, на который эта книга опирается.

Функции и многоуровневые структурные ограничения

Определение и анализ сознания с функционалистской точки зрения не равносильны ни выставлению за порог соответствующих структурных и материальных ограничений, ни отказу от мысли о таковых ограничениях. Сознание есть то, что оно делает в той мере, в какой существуют адекватные материально-причинные и логико-семантические структуры, поддерживающие его деятельность. Это не способ избежать различия между нормативной деятельностью и естественными структурами, основаниями и причинами [reasons and causes], мышлением и бытием, «концептуальной психикой и головным мозгом»[13], но скорее способ подчеркнуть тот факт, что для осознания деятельности Духа (geistig деятельности) должны быть установлены адекватные причинно-структурные ограничения соответствующей деятельности. В этом смысле функционалистский анализ сознания, внимательный к проблемам структурной адекватности и ограничений, а также к вопросам о типах и различиях структур — есть верный метод «разделки на составные части»[14]. Он различает отдельные классы функций с одной стороны и их единообразие с другой: функции «как если бы», описывающие каузально-структурные механизмы, и собственно, те функции, которые, принадлежа к порядку разума, обозначают логико-лингвистические роли. Более того, такой анализ корректно приписывает определённую функциональность организующим структурам, которые, исполняя ограничивающую роль, поддерживают и обеспечивают реализацию сознания. Говоря кратко, адекватный функционализм сознания в качестве конфигурирующего и конфигурируемого единства должен предполагать, что для конституирования сознания требуется множество составляющих, а в дополнение к этому множеству составляющих, есть также множества организованных соединений — или же интеграций — этих составляющих, каждая из которых имеет свои собственные ясные структурные ограничения, и может как переплетаться с другими, так и не переплетаться.

В силу этих причин, функциональный анализ требует когерентистского взгляда на единую функцию с точки зрения деятельности, качественно отличной от разыгрываемой ей как это представляется, роли. Функции не есть предмет чистой абстракции, поскольку они многомерны [dimensionally varied] и множественным образом ограничены. «Многомерны» означает, что любая функция может быть адекватно проанализирована только в терминах качественно различных структурных ограничений необходимых для её реализации, — ограничений, которые распределены на разных уровнях (измерениях) функционально-структурной организации. «Множественным образом ограничены» означает, что специфические особенности функции распределены по различным структурным уровням, что ограничивает её определенным образом. Анализ функции как многомерной и множественным образом ограниченной — это реалистичное испытание условий, требуемых для реализации функции во всей её специфичности. В принципе, надлежащий анализ функции есть план-схема проекта реализации этой функции и её потенциальной модификации посредством изменения лежащих в основании структурных ограничений. Всё это говорит о том, что описание сознания в терминах geistig деятельности требует многоуровневого подхода, позволяющего нам проводить анализ типов и масштабов структурных ограничений (как физических, так и социокультурных), которые одновременно позволяют осуществлять такую деятельность и определяют её. В деталях этот вопрос будет рассмотрен в главах 2, 3 и 4 под рубрикой «Критика трансцендентальной структуры», — вопрос того, что значит отличать структуры, необходимые для реализации сознания и мышления, от случайных структурных элементов партикулярных трансцендентальных типов.

Описание функции как многомерной и множественным образом ограниченной можно назвать глубоким изображением функции. Глубоким оно является в том смысле, что изображает функцию как организованную благодаря различным деятельностям, ограничениям и интеграциям разного масштаба и структурного уровня. Общие атрибуты функции детерминируются взаимной игрой целого множества деятельностей, которые невозможно прямолинейно соединить друг с другом или же интуитивно сложить. Глубокое изображение не описывает функцию с точки зрения того, как она выглядит, но вместо этого разъясняет, как она организована. Оно указывает на то, какие виды деятельности, с какими ролями, с какой пространственной и темпоральной организацией и отношениями зависимости требуются для осуществления функции. Тотальная совокупность функции заменяется иерархической многоуровневой сложностью функциональной организации, в которой функция организовано управляется качественно различными видами деятельности, каждый из которых задаётся специфическими ограничениями и ассоциируется с определенной структурной областью или уровнем.

В противовес этому глубокому изображению функции, лишённому взаимно однозначного соответствия между реализаторами свойств и реализуемыми свойствами, есть то, что мы могли бы назвать плоским изображением функции, предполагающим взаимно однозначное соответствие между реализатором и реализуемым [realizer and realized], либо в силу того, что свойства реализатора рассматриваются как качественно идентичные реализуемым функциям, либо же в силу того, что структурные уровни и соответствующие этим уровням ограничения уплощены. Плоское изображение функции может быть смоделировано при помощи математической концепции карты переходов между входами (input) и выходами (output), где переход может быть реализован в виде множества траекторий, картографически отображающих начальное и выходное состояния. В этой модели функция предполагает неограниченную возможность абстрактного осуществления в той степени, в какой существует взаимно однозначное соответствие между реализатором свойств и реализуемыми свойствами. Функция a абстрактно осуществляет действие b, если элементы a-карты синонимичны или изоморфны элементам b-карты. Плоскость здесь означает структурный и/или функциональный изоморфизм между атрибутами реализатора и реализуемого, ввиду того, что мы не принимаем во внимание ограничения, связанные с различными уровнями структуры или деятельности. Следовательно, в рамках плоского изображения функции каузальные и/или интенциональные отношения между реализующими и реализуемыми свойствами и деятельностями не зависят от контекста и предметной области. Конкретное свойство или атрибут может быть реализовано любым набором сущностей до тех пор, пока между ними сохраняется абстрактное соответствие. Но это абстрактное соответствие базируется на допущении изоморфизма между реализаторами и реализациями [realizers and realizeds]. С точки зрения структуры, такой изоморфизм предполагает отсутствие отчётливых структурных уровней, которые определённым образом ограничивают и определяют специфику партикулярной функции и её свойств; с функциональной точки зрения это подразумевает, что как реализуемые, так и реализующие свойства есть свойства одного и того же функционального типа или класса.

Эта плоская или неограниченная картина оборачивается крайней тривиальностью, поскольку любая данная функция может быть реализована самыми разными сущностями, при условии, что абстрактное сопоставление между реализатором и реализациями достигнуто. Сознанием может быть оснащено всё что угодно, будь то камень или кусок «швейцарского сыра»[15]. Если же любая функция может быть реализована при помощи любой штуки, то функциональная сложность становится вездесущей. Однако, функциональное описание сознания требует учёта интеграции различных процессов, видов деятельности и ролей, как каузальных, так и логических. Без надлежащего учёта этой интеграции — того, как различные деятельности со своими каузальными или логическими ролями собираются вместе и интегрируются, а также того, как удовлетворяются различные ограничивающие условия, — описание сознания является попросту описанием какой-то произвольной штуки. Мышление становится вездесущим в той мере, в какой для его реализации отсутствуют принципиальные организующие ограничения[16]. Как мы увидим в последующих главах, существует множество типов ограничений, которые должны иметь место для того, чтобы нечто похожее на познание могло быть реализовано; и, как будет обсуждаться в главе 2, миф о сверхинтеллекте или неограниченном постчеловеческом интеллекте является прямым следствием предрассудков, уходящих своими корнями в плоское изображение функции интеллекта, лишённое специфических ограничений. Иначе говоря, такая оптика отказывается от объяснения того, что значит называть интеллектом что-либо, а также от описания точных структурных ограничений, в силу которых нечто может быть идентифицировано как демонстрирующее разумное поведение. В этом смысле, натуралистические представления о сверхинтеллекте впадают в противоречие: приверженные физикалистскому пониманию интеллекта и тезису о неограниченном интеллекте, но не желающие проделывать тяжкий труд идентификации структурных и поведенческих ограничений и относиться к ним серьёзно.

Более того, уплощение структурных и функциональных измерений и вытекающее из этого устранение связанных с ними специфических ограничений, приводит к незаконному слиянию организационных иерархий, которые лежат в основе когнитивной сложности. Это незаконное слияние имеет значительные последствия для моделей, используемых для того чтобы анализировать и вмешиваться в любую систему. Такой подход создаёт видимость того, что с проблематикой осуществимости, реапроприации и функциональных изменений всё в порядке и что есть лишь вопросы понимания и вмешательства на уровне непосредственных когнитивных и практических ресурсов, и подобное предположение неизбежно ведёт к предвзятым заключениям. Например, если система S включает в себя глобальную функцию λ и локальные реализующие свойства функции αL, βL, … необходимые для реализации λ, то, согласно плоскому пониманию функции, все свойства или деятельности в S следует рассматривать как качественно идентичные тому, что выполняет система.

Не составляет особого труда распознать здесь логику соподчинения [subsumption][17]: если те или иные виды деятельности жизненно необходимы для системных функций, то они должны подчиняться функциям системы, и, следовательно, репрезентировать качества и свойства системной функции. По той же причине, если то, что делает система является ущербным, в силу функционального соподчинения, предполагаемого плоским пониманием функции, все жизненно важные для этой системы процессы должны быть изменены или отвергнуты. Например, если капитализм включает в себя те или иные виды деятельности и отношений, и капитализм должен устареть, то и эти виды деятельности и отношений также должны устареть. Это антинаучный подход, который не обеспечивает нам никаких преимуществ перед лицом реальности и не имеет никакого критического значения. Но позволим себе рассмотреть данный пример шире, сравнив плоское изображение с глубоким изображением функции: капитализм определяется тем, что он делает, это есть способ производства. Мы не можем мыслить человеческих индивидов и систему капитализма в терминах простых отношений «часть-целое» или метафор, описывающих отношения между вещами (например, песчинками в пустыне, кирпичами в стене и т. д.), когда о специфике тех или иных элементарных качеств можно сказать, что они онтологически подчинены или же обладают характеристиками целого, к которому принадлежат. Отдельные человеческие индивиды или их совокупности — классы — активно включены в капиталистическую систему не в силу того, что они живут в ней или являются её частью, а в силу того, что они могут делать что-то, что — в той или иной мере — может быть вовлечено в капиталистический способ производства и считаться ему соответствующим. Индивид придерживается капитализма, если то, что он делает, соответствует модели капиталистического способа производства. В этом смысле, далеко не каждая активность или особенность индивида подчинена, сформирована или ассимилирована системой, в которую он вносит вклад или частью которой является. Даже если мы рассматриваем капитализм как тотальную совокупность способов производства, а общество — как тотальную совокупность социальных отношений, они представляют собой два совершенно различных типа тотальности, несмотря на их взаимосвязь. Оставаться безразличным к этим, с виду несущественным, спецификациям — означает рисковать принять функции и активности за вещи, а связи между различными уровнями индивидуальной деятельности и капиталистическим способом производства — за метафизические отношения между вещами[18].

Если мы будем принимать процессы за вещи и уплощать существенные различия между различными уровнями деятельности без исключений, это приведёт нас лишь к ошибочным описаниям, предписаниям и заключениям. На описательном уровне капиталистическое общество будет рассматриваться как метафизическая тотальность, в которой каждый элемент (отдельные индивиды, активности и т. д.) по определению онтологически подчинены и включены в состав капитализма. Даже концепты и концептуальная деятельность в целом будут признаны обусловленными способом производства. Но если концептуальное как таковое абсорбировано капитализмом, то сама идея капитализма становится невыразимой. И значит, что все разговоры вокруг капитализма и диагностики его патологий будут являться не более чем упражнениями в производстве субъективных и произвольных нарративов о чём-то в действительности непостижимом. На прескриптивном уровне судить о капитализме получится только по принципу «всё или ничего»: либо мы должны любыми возможными средствами способствовать ему, в силу отсутствия каких-либо альтернатив, либо мы должны преследовать цель его полного коллапса, и вместе с этим, коллапса всех социальных отношений, поскольку эти отношения целиком и полностью, как мы полагаем, ассимилированы капитализмом.

Ещё одной вариацией такого заблуждения является двусмысленность возникающая между социально реализуемыми функциями сознания и социальными практиками в целом. В соответствии с этим ошибочным взглядом, если социальные практики искажены системой социальных отношений (скажем, видоизменены или деформированы капиталистической системой), то полномочия разума и суждения или же структурирующие функции сознания, также оказываются запятнаны всеобъемлющим искажением и порчей. Но такой тезис базируется на уплощении различий между социально-лингвистическими практиками и социальными практиками в целом, актом и объектом, формой и содержанием. Лингвистические практики действительно являются социальными практиками, но их социальность не является всеобщей, это sui generis [единственные в своём роде] формальные социальные практики, которые должны быть в достаточной степени отличены от других социальных практик. При отсутствии такой дифференциации, любые разговоры о реальных и материальных условиях, а следовательно и любая критика социальных отношений — это не более чем повседневные разговоры, которые лишены объективности и во всяком отношении произвольны и догматично-субъективны.

Функциональный анализ и изучение структурной сложности следует рассматривать как по существу соединённые программы. Без внимания к обеим сторонам, наши описания и предписания в любом случае будут несостоятельными, а потенциальные объяснения, вмешательства, анализ и критика приведут к догматизму, варьирующемуся, в зависимости от контекста, от покорного цинизма до фаталистического оптимизма: от аналитической скупости до чрезмерного спекулятивного энтузиазма. Как в описании концептуализирующего сознания у Канта, так и в изображении сознания в качестве объекта его собственного понятия или представления у Гегеля, проблематика функциональной и структурной сложности — будь то на уровне воспринимающей телесности или на уровне социальной структуры — тесно переплетены. Гегелевская характеристика Духа (как организованной совокупности рациональных агентностей или самосознательных живых существ) с точки зрения его функций, и проведённый Гегелем анализ этих функций как качественно различных видов деятельности, а также анализ структур, необходимых для осуществления этих видов деятельности, следует рассматривать в качестве систематической попытки раскрыть глубокую функциональную картину сознания. Пытаясь представить эту картину, Гегель обнаруживает доселе неизвестных реализаторов и материальные организации, силы и ограничения, возможности реализуемости и функции, чьё распознавание, модификация и приращение способно видоизменять geist. Именно в этом смысле мы можем заявить о функции функционализма: сам по себе систематический функциональный анализ того, что делает geist, превращается в функцию, реорганизующую geist. Функционалистский подход к вопросу о том, что есть сознание, достигает своей кульминации в вопрошании о том, чем сознание способно стать. Функция функционализма сознания — т. е. функция Трансцендентального — есть тезис, уже таящийся в гегелевском определении geist’а (который есть то, что он делает) в качестве объекта или же артефакта своей собственного Понятия, объекта, который, не являясь чувственным, есть объект мышления, и по своей сущности представляет неограниченную сосредоточенность на реализации себя в соответствии со своей формальной реальностью.

Позволим себе завершить этот раздел касательным замечанием о чувственном объекте (gegenstand) и объекте мышления (objekt), поскольку это различие будет иметь особое значение на протяжении всей книги. Несмотря на то, что использование кантовских терминов gegenstand и objekt не является консистентным, в «Критике чистого разума» он использует gegenstand для обозначения чувственного объекта, объекта видимости или опыта (в контексте взаимодействия между понятиями и интуицией). Но немецкое gegenstand предполагает, по меньшей мере, три коннотации: das Gegenuberstehend — то, что встаёт передо мной (феноменальное проявление), то, что противостоит мне (как субъекту), и то, что остаётся и длится как продукт способности воображения и понимания (перцептивная устойчивость). В этом смысле, gegenstand (чувственный объект) соблюдает пределы понимания и интуиции. Objekt, с другой стороны, определяется как эксплицитный объект для познания или мышления — то есть, тот, который выражается определённым отношением имеющихся представлений к этому объекту или же objekt, в понятии которого интегрировано и объединено многообразие интуиций. Objekt может быть связан с латинским objectivuum, которое одновременно подразумевает реальное и идеальное, бытие и структуру. И это и без того извилистое различие ещё сильнее проблематизируется Гегелем, когда тот использует термин gegenstand, противопоставляя его термину objekt (реальному объекту как двойственности в корреляционном отношении к субъекту) и характеризует его в терминах актуальности, истинности (как объективный факт) и беспристрастности (т.е. в смысле подчинения безличным правилам в противоположность капризам субъекта). Принципиальную роль в этом отношении играет тот факт, что понимание опыта у Гегеля (и объекта опыта, соответственно) заметно отличается от понимания опыта у Канта. Гегелевский gegenstand — это конкретизированный объект. Это объект познания и самосознания, тогда как objekt есть система реальных объектов, удерживаемых вместе с помощью вывода, суждения и понятия (например — Млечный Путь, состоящий из планет и звёзд).

Во избежание дальнейшей путаницы, я буду соблюдать кантовское различие между gegenstand и objekt. Гегелевский gegenstand будет обозначен как objekt, а термин gegenstand будет использоваться только для обозначения обычных чувственных объектов опыта или явлений (то есть, предметов в мире, которые проявляются в перспективных терминах и в соответствии с перцептивными инвариантами).

Функциональная интеграция: фазы geist’а

Что делает гегелевскую картину geist’а значительным вкладом не только в историю функционализма и философии сознания, но и, что более интригует, в историю искусственного общего интеллекта — так это то, что она представляет социальную модель общего интеллекта, в которой социальность является формальным условием реализации когнитивных способностей, неосуществимых для отдельных индивидуальных агентов. Под агентами здесь я подразумеваю де-факто каузально-структурные системы, способные воспринимать и осуществлять рудиментарные действия, а не агентность в кантианско-гегельянском смысле (где она совершенно неотделима от geistig социальности). Но, как будет показано далее, эта социальность — прежде всего формальное пространство, на котором строится привычная коллективная социальность — социальность, обеспечиваемая языком не как средством коммуникации и публичного дискурса, но как семантическим пространством, внутри которого вычисления и логика сходятся. На данный момент, приравнивание общего интеллекта и geist’а может показаться вопиюще поспешным. Хотя это приравнивание будет конкретизироваться на протяжении всей книги, на данный момент мы можем понимать общий интеллект не просто как набор разумных форм поведения [intelligent behaviours], но как единый интеллект, отличный от любого такого конкретного набора. В этом смысле «общность» общего интеллекта означает качественное — а не количественное — пространство, в котором все его деятельности и типы поведения схвачены.

По аналогии с geist’ом, общий интеллект в этой книге представлен в виде трёх принципиальных атрибутов: необходимые способности, внутренняя социальная рамка этих способностей и их качественная интеграция в генерирующую рамку, благодаря которой, помимо способности осознавать себя, интеллект может также исследовать и изменять собственные условия реализации и приведения в действие. Но что принципиально отличает общий интеллект от количественного интеллекта, «решающего проблемы», так это тот факт, что общий интеллект есть продукт качественной интеграции мощностей и способностей, которые в противном случае, будучи взятыми по отдельности, могли бы быть количественными. Как получается, что качественная интеграция определённых неисключительных способностей и особенностей может привести к набору исключительных и необходимых возможностей? Это вопрос, касающийся как реализации geist’а, так и искусственной реализации общего интеллекта. Однако, вопрос функциональной интеграции становится особенно сложным ввиду того, что эти способности и особенности реализуются с помощью различных каузальных и логических условий, распределённых по конкретным структурным иерархиям и функциональным классам. В этом отношении, реализация geist’а или общего интеллекта — это не вопрос поиска и разработки специального реализатора, мастер-ключа. Это проблема качественной интеграции возможностей и их реализаторов таким образом, чтобы geistig интеллект не только распознавал себя и свои возможности, но становился также способным изменять сами условия их реализации.

Любопытное гегелевское описание geist’а, впрочем, определяет его не только в смысле интегрального и качественно отличного набора деятельности, но и с точки зрения фаз интеграции. Сознание конституируется не только организующими единствами его составляющих, но и прохождением сквозь различные единства самого себя. Эти единства являются результатом основных свойств сознания, которые позволяют ему не только распознавать себя, но и распознавать себя в мире и реализовывать себя в соответствии с этим распознаванием. То, что было просто сознанием [consciousness] становится формально воплощённым самосознанием, а то что было лишь социально и исторически опосредованным самосознанием становится историческим сознанием; то же, что было историческим знанием (Wissen) сознания — оказывается реинтегрировано в необходимую и чистую науку (Wissenschaft) всемирной истории, осознанием которой оно и было, — абсолютным знанием, в котором Дух видит себя сквозь интеллигибельное единство инаковости объективного мира и формальной автономии мышления:

"Итак, понятие [Begriff — Р.Н.] чистой науки и его дедукция берутся в настоящем произведении как предпосылка постольку, поскольку «Феноменология духа» представляет собою не что иное, как эту дедукцию. Абсолютное знание есть истина всех способов сознания, потому что, как к этому привело описанное в «Феноменологии духа» шествие сознания, лишь в абсолютном знании полностью растворилась разлучённость предмета и достоверности самого себя, и истина стала равной этой достоверности, равно как и эта достоверность стала равной истине".[19]

Так или иначе, актуализация этих единств и интеграций не является ни заданной, ни определённой. Самосознание, будучи однажды обретено, может быть утрачено или же никогда не реализовано вполне. Все единства сознания — которые и конституируют сознание как таковое — хрупки. Именно в этом смысле geist это не deus ex machina[20]: его реализация требует, чтобы определённая борьба приняла форму необходимого соотношения между интеллектом и интеллигибельным (не просто теоретической и онтологической, но также практической и аксиологической интеллигибельностью). Тем не менее, это понятие о борьбе за единство сознания останется бесплодным поиском и неинтеллигибельным трудом до тех пор, пока мы не создадим Науку Логики, с помощью которой интеллект увидит себя с точки зрения регулятивной и необходимой формы, что возникла из ниоткуда и никогда. Эта необходимая форма есть то, что мы могли бы назвать гегелевским трансцендентальным оператором, который, в противоположность кантовской идее трансцендентального метода, не связан с консерватизмом частных и случайных переживаний — переживаний, которые ещё не были целиком сняты в самопереживании Абсолюта. Именно логический избыток Трансцендентального, который творит интеллект, инициирует и регулирует стремление сознания к новым единствам и ставит сознание в положение постоянной отчуждённости, где «Дух находится у себя»[21]. Это тот же избыток, что задним числом раскрывает перед мыслью реальность в её радикальной инаковости. В заключительной главе мы вернёмся к понятию трансцендентального избытка под эгидой самого радикального и опасного тезиса всех философских учений: платоновской идеи Блага и искусства хорошей жизни.

По мере того, как единства сознания эволюционируют, предыдущие единства становятся различимы только с перспективы более поздних и всеохватных единств. В свете более позднего единства предполагаемая непосредственность каждого предыдущего единства сознания оказывается опосредованной. Единство сознания может быть распознано с помощью единства самосознания, точно так же как историческое сознание может быть проанализировано только с высоты абсолютного знания. Там, где заканчивается «Феноменология духа», начинается абсолютное знание, «Наука Логики». А где начинается абсолютное знание, в поле зрения появляется и наука о том, чем необходимо и актуально является сознание в интеллигибельной связи с миром в его радикальной инаковости[22].

"Так, например, сознание на своём пути от непосредственности, которой оно начинает, приводится обратно к абсолютному знанию, как к своей наивнутреннейшей истине. Это последнее, основание, и есть также и то, из чего происходит первое, выступившее сначала как непосредственное".[23]

Смещаясь от одного единства к другому, от одного режима интеграции к более всеохватному, geist распознаёт условия собственной реализации. Осознавая же условия собственной реализации, он становится способным модифицировать эти условия и, таким образом, изменять реализацию, — но только до тех пор, пока он не распознает собственное интеллигибельное единство как часть интегрального единства, а именно интеллигибельного единства сознания и мира. Распознавая то, что является универсальным и необходимым в самом себе, сознание становится способным пересмотреть трансцендентальные типы и структуры, которые оно прежде рассматривало как универсальные и необходимые для реализации собственных возможностей или познания. И пересматривая эти трансцендентальные типы и структуры, оно движется от одного качественного уровня возможностей к следующему, от одного режима интеграции к следующему. В этом смысле, geist снимает то, что прежде казалось необходимым — на деле являясь случайным, — и заменяет на то, что абсолютно необходимо и универсально для него.

Эти различные уровни интеграции отражают тот факт, что существуют различные качества geist. Каждый режим интеграции обозначает качественный сдвиг в структуре общего интеллекта. Фазы Духа определяется этими режимами интеграции: тем, как когнитивные и практические возможности систематически включаются в новые единства сознания, и тем, как каждый режим представлен и учреждён в качестве нормативной модели (Понятия) для формирования новых установок, субъективностей и институций для своих конститутивных агентностей. Для качественной трансформации интеллекта ключевыми являются не просто режимы интеграции в качестве единств, но и способы, которыми эти единства конкретно учреждаются в качестве моделей поведения и когнитивной культивации тех агентностей, которые конституируют geist и им окружаются. Пока способы интеграции влияют на качественную трансформацию в структуре geistig интеллекта, их распознавание как теоретическая и практическая модель обеспечивает агентностям доступ к интеллигибельности этой структурной трансформации. В конкретном и определённом распознании универсальных и необходимых условий собственной реализации, интеллект получает возможность реализовать себя в качестве нового и высшего единства. В постоянном стремлении привести себя к высшему единству, интеллект осознаёт, в чём заключается реализация интеллекта в себе и в окружающей его объективной реальности:

"Жизнь, «я», дух, абсолютное понятие не суть всеобщие только в смысле высших родов, а суть конкретные, определённости которых опять-таки не суть только виды или низшие роды, но которые (конкретные) в своей реальности находятся всецело только внутри себя и полны собою. Поскольку жизнь, «я», конечный дух также суть лишь определённые понятия, они находят своё абсолютное разрешение в том всеобщем, которое должно быть понимаемо как истинно абсолютное понятие, как идея бесконечного духа, положенность коего есть бесконечная, прозрачная реальность, в которой он созерцает своё творение и в нём — самого себя".[24]

Резюмируя: интеграция необходимых качественных возможностей (единств) сознания имеет два исхода. С одной стороны, она ведёт к переходу в качественную форму geist’а, который всегда распознаёт себя в мире с точки зрения своего высшего функционального единства, с другой стороны, она даёт возможность привести качественную форму к пониманию — то есть, сформировать понятие или же формальную модель, с помощью которой агентности смогут распознавать и осознавать geist и отслеживать его трансформации в своей собственной коллективной структуре. Это послужит когнитивной и практической моделью, с помощью которой агентности смогут распознавать свои возможности и ограничения, и воздействовать на условия своей реализации, чтобы изменять или реконституировать их. В этом смысле, интеграции устанавливают динамическую связь между интеллектом и интеллигибельностью, между условиями, необходимыми для реализации интеллекта, и распознаванием и осознанием таковых условий. Интеллигибельность этих способностей, которая конституирует структуру агентности и распознавания необходимых условий реализации, учреждается затем в качестве предпосылки для функциональных изменений и дальнейшей трансформации агентной структуры.

Эта конструктивная спираль между интеллектом и интеллигибельностью выражает логику автореференции, которая является конститутивным ядром geist’а. Как будет показано далее, эта логика характерна для определённого вида самостей с сапиенсным сознаванием [sapient consciousness] — то есть, сознаванием, способным к постижению через форму самосознания. Но это не самосознание как интенциональное осознание себя одновременно наблюдающим и наблюдаемым (феноменологическое самосознание); не является оно также и собственным интроспективно-рефлексивным знанием себя. Это логическая форма, через которую самость распознаёт, чем она является для себя с перспективы предполагаемой бесконечности — то есть, с точки зрения неограниченного интеллигибельного мира, который в своей объясняющей инаковости превращает интеллигибельное сознавание само по себе в его интеллигибельное единство[25]. Тем самым, самосознание устанавливает истинность неограниченного мира и самого себя.

"Сознание некоторого «иного» предмета вообще само, правда, необходимо есть самосознание, рефлектированность в себя, сознание себя самого в своём инобытии. Необходимое продвижение от прежних формообразований сознания, для которых их истинное было некоторой вещью, некоторым «иным», нежели они сами, выражает именно то, что не только сознание о вещи возможно лишь для самосознания, но что только это последнее есть истина этих форм. Но эта истина имеется только для нас, а ещё не для сознания. Самосознание возникло сначала для себя, а ещё не как единство с сознанием вообще".[26]

Посредством логики самоотношения как формы самосознания, сознание и обретает способность относиться к себе как к артефакту собственного понятия. Оно искусствефицирует себя, воспринимая себя с точки зрения неограниченного мира, не принадлежного к конкретному где и когда. Иначе говоря, благодаря самоотношению как формальному условию самосознания, сознание становится способно исследовать условия, необходимые для собственной реализации, и адаптироваться к целям и задачам, не заданным заранее, и исследовать возможность собственной реализации в типах структур, отличных от естественным образом его конституирующих. Строго говоря, история такой самости — мыслящей самости — это проект искусствефикации в вышеуказанном смысле.

Самоотношение: функция в развитии

Самоотношение — это уязвимый и неустойчивый конструктивный процесс. Это процесс, в ходе которого geist использует интеллигибельность своих структурных трансформаций (своей истории) в качестве модели для понимания себя с точки зрения превосходящей его реальности. Действия geist’а не только отталкиваются от понимания этой модели, они её демонстрируют. Позитивная свобода geist’а — свобода делать что-либо — есть выражение этого самоотношения, которое представляет собой формальную автономию. В своей простейшей и наиболее эмбриональной форме это самоотношение представляет собой тривиальную тавтологию «Я есть Я»[27] (Я=Я). Но в полагании этой тавтологии geist приходит к осознанию того, что завершённая индивидуальность, которой он себя считает, на самом деле является непрекращающимся процессом индивидуации с перспективы того, что не является этим «Я»: другого «Я» и реальности в её радикальной инаковости. Говоря иначе, полагание самосознания в качестве формального — то есть, абстрагированного от какого-либо конкретного или субстанциального содержания — позволяет сознающему осознавать себя только в той мере, в которой другой объект опосредует его «непосредственное» отношение к самому себе.

Самоотношение не следует понимать в качестве того, чем оно представляется, — то есть, в качестве непосредственного отношения к себе, воспринимаемого как должное или же простого удостоверения себя в качестве живого и обладающего желаниями, которые отвечают потребностям вида. Вместо этого, самоотношение должно пониматься с точки зрения того, что оно делает и с какими последствиями: самоотношение начинается с отрицания объектов и внешнего мира, но это же отрицание сталкивает лоб в лоб самосознающего субъекта и сопротивляющуюся реальность, которая не является пассивной, и в которой объекты накладывают ограничения как на мысли, так и на действия. Последствием самоотнесённости является то, что она принуждает субъекта проецировать себя вовне, осознавать реальность, которая является не его расширением, а порядком, в котором объекты в ответ отрицают его, отображая мысли субъекта в качестве аннулируемых (подверженных пересмотру), а его действия — в качестве оспариваемых или открытых к возможностям, не данным заранее в порядке своекорыстных желаний, отвечающих нуждам вида.

Несмотря на то, что самоотношение начинается с тривиальной предпосылки — «Я есть Я» — его последствия ни в коем случае не тривиальны. Они превосходят эту предпосылку: когда жизненная форма отрицает внешний мир в пользу своих собственных интересов, это также открывает новую перспективу, в которой реальность становится постижимой как нечто, что не соответствует желаниям жизненной формы и, безусловно, активно сопротивляется им. И там, где реальность становится постижимой в качестве активного ограничивающего порядка, самосознание определяется не в качестве феномена, обслуживающего потребности или интересы вида, но как адаптация к интеллигибельной реальности, которая превосходит область видовых интересов и потребностей в качестве предпосылки самоотнесённости. Средством этой адаптации является порядок разума, который можно грубо охарактеризовать как систему мыслей, принципиально подлежащих пересмотру, и действий, подлежащих оспариванию, т. е. мыслей и действий, заключённых в рамки существующих ограничений, налагаемых реальностью в её инаковости. Характеризовать самосознание с точки зрения необходимых внутренних отношений между мышлением, действиями и ограничениями, налагаемыми реальностью, означает различать его прежде всего как формально репрезентируемый порядок, в том смысле, что все мысли и действия, репрезентирующие его, соответствуют способу, которым оно упорядочивает их, не случайно, а по необходимости. Этот способ упорядочивания впервые проявляется в формально-абстрактном единстве мыслей и действий, т. е. в методе, при помощи которого мысли от первого лица и интенциональные действия внутренне связываются, — а впоследствии, и в формально-конкретном единстве мыслящей самости и материальной реальности: Я и не-Я, мыслей от первого лица и от второго.

Действия сущностно самосознательного живого существа подпадают под формальный порядок репрезентации, в котором мысли объясняют или вызывают действия, а действия не только подпадают под соответствующие мысли, но и выражают их. Вопросы о том, что делать и о чём думать, всегда возникают в качестве отклика на этот порядок, точно так же, как этот формальный всеобщий порядок объясняет мысли и действия субъекта, подпадающего под его действие. Именно в этом смысле мысли и действия тесно связаны с вопросом обоснования: обнаруживают и подтверждают ли те или иные мысли и действия каузальность (т.е. объясняющий фактор [explanans]) самосознательных мыслей?[28] В той мере, в какой действия самосознательного существа по существу подпадают под формальную каузальность мышления, и в той мере, в какой вопросы о том, что делать и что думать, всегда возникают в качестве отклика на этот всеобщий порядок, объясняющий действия и мысли самосознательного существа, мы можем говорить о нормативном порядке самосознания. Этот нормативный порядок есть не что иное, как порядок разума в качестве обоснования.

В качестве порядка, который и формально репрезентирует каузальность мышления, и сам репрезентирован этой каузальностью, самосознание — это именно то, что превращает сознание в точку объединения или же конфигурирующий фактор. Актуализируя то, что является лишь формальным самосознанием (Я-мысли в целом), geist должен утвердить то, что является не-Я. Самоотношение конкретных Я-мыслей, которые казались субъекту, который их мыслил, непосредственными, но были опосредованы с точки зрения другого, может стать непосредственным вновь только через другого (не-Я). Это и есть актуализированное самосознание. Само-полагание сознания в качестве точки объединения — есть формальное условие, необходимое для полагания и распознавания реальности в её инаковости. Это конфигурирующий фактор, который делает возможным интеллигибельное единство разума и реальности, сконфигурированных как отдельно, так и со-объёмно:

"Объединяющая связь, конфигурирующий фактор не только — каким-то образом — вездесущ, не только охватывает и включает в себя все объединённые элементы, но и обладает вполне определённой направленностью, которая действительно возникает из точки, в которой объединение осуществлено, а элементы делаются возможными и переносятся. Эта объединяющая связь, или конфигурирующий фактор — точка объединения — это базовый концепт; в некотором смысле, это примитивный концепт. А если точнее, то это абсолютно сингулярная, уникальная концепция, которая может быть артикулирована только на основе конкретного и проницательного анализа феномена «опыта личного единства». […] В чём же, если конкретизировать, заключается эта точка объединения? Она артикулирует себя, произнося Я. Это Я не должно гипостазироваться в качестве субстанции или чего-либо в этом роде; с философской точки зрения было бы также совершенно неудовлетворительно интерпретировать или понимать Я исключительно на базе лингвистических конфигураций, внутри которых появляется слово «Я». Вместо этого задача заключается в том, чтобы понять Я онтологически".[29]

Однако для того, чтобы интеллигибельное единство сознания и реальности (автономия мысли и чуждой вещи) было конкретно реализовано и самосознание установило определённую истину о себе, оно должно осознать себя с позиции второго лица — то есть, реальности, которая выходит за пределы мышления, но всё ещё является интеллигибельной. Формальная автономия мышления, соответственно, требует вступления в открытое и постижимое самосознание с точки зрения реальности, которая является совершенно внешней для неё.

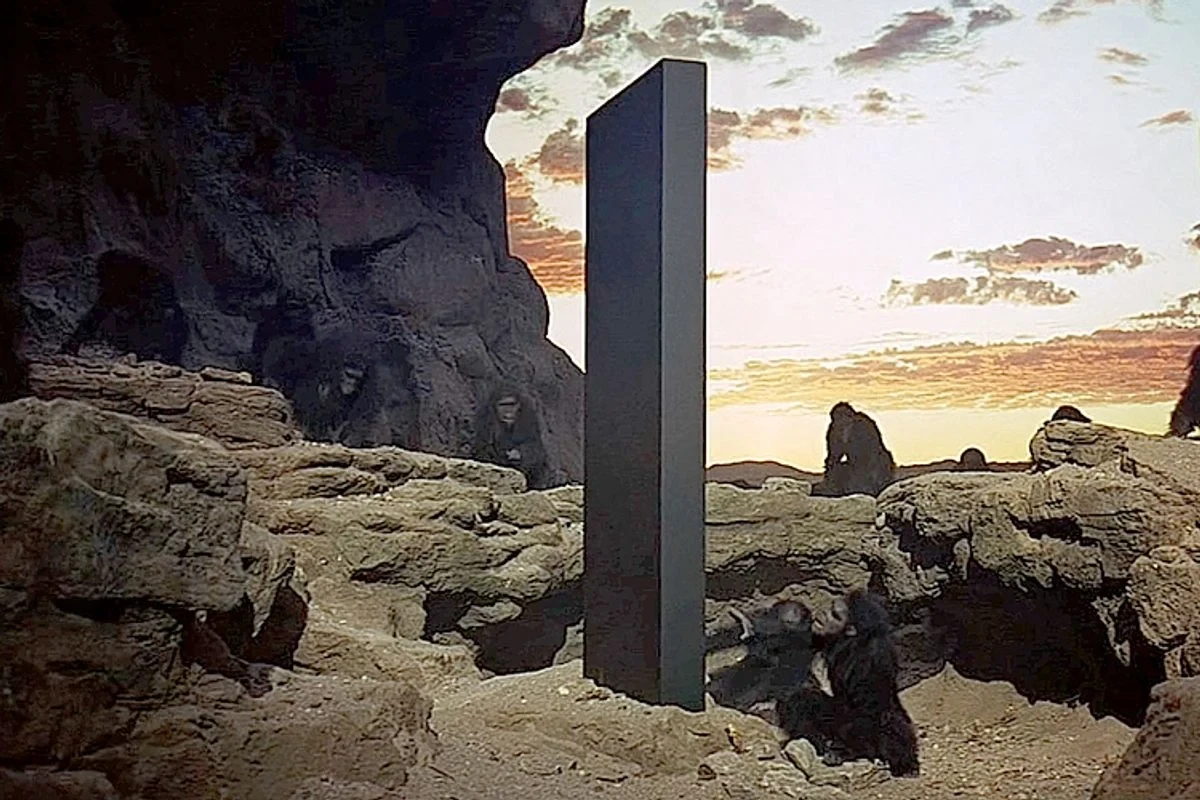

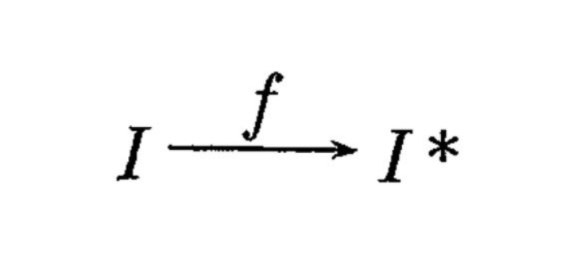

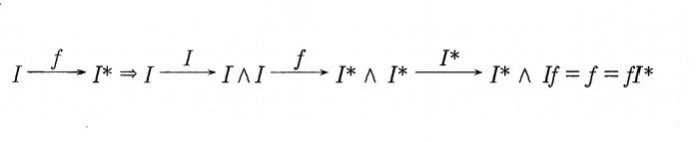

Как только минимальное и формальное самоотношение устанавливается, между сознанием и миром возникает пропасть. Только перекинув мост через эту пропасть с другого конца — то есть, со стороны того, что на данный момент находится за пределами манифестированной идентичности «Я» — сознание может стать конкретно самосознательным. Это работа отрицания, в которой отсутствует прямой доступ между сознанием и реальностью, одним Я и другим, где контакт может быть достигнут только посредством тяжёлого труда понимания. Благодаря работе отрицания то, что было формально тривиальным отношением идентичности (монада «Я=Я»), теперь становится картой идентичности (Я=Я*), где Я* — это самость или сознание с точки зрения бездны, неограниченного мира или реальности, которые должны быть интеллигибельно отображены. Интеллигибельность Я, или самосознательного сознания, основывается на интеллигибельности бездны, которая, собственно говоря, является чем-то, чего нужно достичь — устремлением к цели. Интеллект становится интеллектом только тогда, когда он сбрасывает собственную пассивность, когда он начинает активно отображать реальность интеллигибельно и, тем самым, приступает к реинжинирингу реальности как таковой.[30]

Индивидуальные Я-мысли могут быть конкретно установлены в качестве единичных только после того, как они будут заново поняты через другое — отдельную от нас реальность, для которой Я является не обобщённым индивидом, но процессом индивидуации. В перманентной утрате собственного дома, в снятии себя в бездне интеллигибельной реальности, сознание ретроактивно распознаёт, что-то, что было лишь формальным порядком самосознания, на самом деле есть действительный порядок самосознания, и то, что было только формальной автономией, на самом деле было конкретной свободой, что непосредственное было опосредованным, а тривиальная простая идентичность «Я есть Я» — нетривиальной и сложной. Соответственно, истина формального самосознания только ретроспективно является истиной конкретного самосознания.

Тем не менее, переход от формального самосознания — как минимального самоотношения — к конкретно переживаемому на опыте самосознанию есть самое хрупкое из всех начинаний. Реализация интеллекта свидетельствует об этой предельной хрупкости. Если geist перестаёт видеть себя с перспективы радикально иной реальности, если он отказывается от расширения интеллигибельности другого, он попросту перестаёт быть geist’ом. Актуальное самосознание, таким образом, является не заранее данным состоянием, но «практическим достижением»[31] и, как таковое, объектом борьбы. Переход от формальной автономии мышления к достигнутому состоянию конкретного самосознания — это, учитывая все обстоятельства, есть проект свободы как таковой:

«Благодаря этой сознающей себя негации самосознание приобретает для самого себя достоверность своей свободы, испытывает её и тем самым возвышает её до истины. Исчезает же “определённое” или различие, которое, каким бы образом и откуда бы оно ни было, выставляется как различие незыблемое и неизменное. В этом различии нет ничего постоянного, и оно должно исчезнуть для мышления, потому что различаемое именно в том и состоит, что само по себе оно не есть, а свою существенность оно имеет в чём-то другом»[32].

Самоотношение есть формальное условие интеллекта. Но только будучи погружено в негативность разума, оно становится двигателем свободы, поскольку интеллект не может существовать без интеллигибельного, а интеллигибельное не может быть понято без интеллекта. Эта сущностная связь «интеллект-интеллигибельное» конституирует истину интеллекта, без которой эта мысль пуста. Однако, связь эта не предзадана и никогда не тотализована полностью: это труд, это проект. Соответственно, рассматривать интеллект как что-то, что просто выскакивает из черного ящика природы или технологии, — это точно такая же пустая идея. Как только самоотношение конкретно становится частью порядка мысли, распространяемого на реальность, ничто не может остановить восхождение интеллекта. Все данные истины, все достигнутые тотальности, все ловушки истории начинают постепенно исчезать, подобно паутине, которую окунули в купель с едким раствором. Реализуемый через это сущностное соответствие, geist не утверждает ничего кроме интеллекта, не возделывает ничего кроме интеллигибельного. «Одиссея духа» начинается, когда geist снимает [suspends] себя в бездне интеллигибельного, которая всегда превосходит его[33]. Безусловное утверждение интеллекта наряду с безусловным культивированием интеллигибельного и является истиной реальности. Кто бы и что бы ни противостояло этой истине, оно будет быстро отсеяно реальностью, непоколебимым выражением которой является интеллект. Однако, то, что является интеллигибельным, не просто онтологично (постижимость того, что есть), оно также охватывает практическую и аксиологическую интеллигибельность (постижимость того, что должно быть). И в этом смысле вопрос «что такое интеллект» неотделим от вопроса о том, что он должен делать и каковы его ценности, — вне зависимости от того, каково наличествующее положение дел.

Прежде чем двигаться дальше, позволим себе бросить беглый взгляд на формальную структуру самоотношения как функционального качества geist’а в его непрерывном процессе реализации. В самой минимальной и распространённой форме самоотношение есть отношение идентичности (Я=Я) и как таковое trivium curriculum[34], то есть, не что иное как обычный ход жизни. В своём sui generis[35] и эмансипирующей конфигурации это формальное отношение, чья формальность есть порядок мысли или разум. Положенное формально — Я=Я, — самосознание не есть простое отношение, но карта, требующая расширения и навигации. Простое отношение идентичности Я=Я — это то, что Гегель именует «порочным кругом»[36], но в своей формальной или рациональной манифестации (Я=Я*) — это функциональный круг, который не является ни неудобным, ни порочным. Это круг, который замыкается на самом себе, охватывая другое Я (или самосознание), а вместе с ним и не-это-Я (реальность в избытке её инаковости). Замыкаясь на себе через порядок интеллигибельности — теоретической, практической и аксиологической, — самосознание снимает любую декларацию отношений идентичности, идёт ли речь о сознании, интеллекте, человеке или Я.

Самосознание не может быть описано с точки зрения простых отношений идентичности, но только с точки зрения карты идентичности, которая, в строгом смысле концепта, есть базовый ингредиент композиции карт. Формальное «Я есть Я» является не тавтологической референцией к самому себе, но картой перехода от Я к Я*, — то есть, к Я или же сознанию с точки зрения его дуальности и реальности в её радикальной инаковости. Но для того, чтобы решительно учредить свою истину, сознание должно стремиться не только к тому, чтобы обеспечить интеллигибельность неограниченного мира, но и к расширению порядка интеллигибельностей, являющегося реальностью в её избытке. В оптике интеллигибельного этот избыток выглядит уже не каким-то оккультным излишком, а ключом к пере-осмыслению, пере-представлению и пере-изобретению интеллекта.

Следовательно, формальный порядок самосознания (логическое Я=Я) прежде всего указывает на лежащую в основе структуру того, что выглядит как простое отношение идентичности. Эта под-лежащая структура есть не что иное, как преобразование, которое обеспечивается пониманием Я и Я* в качестве карт идентичности (Я=Я*). Адаптируя вдохновлённый Гегелем математический формализм Уильяма Лоувера, эта карта или композиция карт может быть репрезентирована следующим образом.[37]

Если мы рассмотрим Я и Я* как объекты соответствующих карт идентичности, то Я=Я* действительно:

что означает, что Я (формальное самосознание) является картой идентичности области Я* (конкретного самосознания или подтверждения реальности, избыточной по отношению к самости или сознанию), а Я* является картой идентичности со-области «Я» (свобода самосознания, понимаемого с позиции реальности нигде и никогда, конкретная свобода, в которой самосознание существует только для другого самосознания). Из этого универсально и с необходимостью следует, что:

Конкретно делая реальность интеллигибельной и расширяя область интеллигибельного, а следовательно, и самой реальности, воздействуя на интеллигибельное или предпринимая вмешательства в реальность, формальное условие интеллекта (Я) реализуется как интеллект (Я*). Формальное самосознание становится самосознанием лишь удовлетворяя условия другого самосознания[38], простираясь вглубь интеллигибельной реальности в своём неограниченном утверждении истины Я, сознания, интеллекта. Однако постижение этой истины (Я*) невозможно без утверждения кандидата на истинность, являющегося формальным в качестве рациональной самоотнесённости. Но что именно означает самоотнесённость в данном контексте? Это geist как Понятие. Формальная самоотнесённость geist’а означает, что он обладает понятием самого себя и, как таковой, рассматривает себя одновременно как пластичный субъект и объект своего понятия. Вместо того чтобы довольствоваться имеющейся непосредственностью того, чем оно является, сознание становится сознанием лишь в силу того, чем оно себя считает. Это «чем» есть не что иное, как присущеее сознанию понятие себя, содержание и природа которого восприимчивы к изменениям. И поскольку понятие принадлежит негативности разума, оно может не только отрицать очевидную непосредственность того, чем сознание является (данность), но также и позитивно распространяться на мир.

Необходимо отметить, что рациональный порядок самоотнесённости, даже в его минимальной форме (Я=Я), уже равен Я=Я*. Другими словами, общие Я-мысли это не мысли отдельного индивида (или Я как монады), но мысли, принадлежащие порядку, в котором одна самосознательная индивидуальность всегда состоит в отношении с другой самосознательной индивидуальностью. Порядок формального самосознания уже предполагает наличие целой коллекции индивидуальностей, что состоят в отношениях друг с другом посредством формального пространства, которое есть, по своему существу, деприватизированное семантическое пространство или язык — наличное бытие geist’а. Я есть только Я. Я есть только мыслящее [minded] существо, осознающее себя в той мере, в которой Я являюсь частью этого целиком и полностью публичного семантического пространства — в той мере, в которой Я распознан мыслительным [minding] актом другого Я через это пространство. У меня есть личные мысли только в той мере, в какой они основаны на публичном языке. Я осознаю [conscious] себя мыслимым и мыслящим [minded and minding] лишь постольку, поскольку Я распознаваем другим мыслимым и мыслящим Я.

Эта распознавательная система, которая построена на интерактивном семантическом пространстве, и есть порядок самосознания. Личность есть продукт безличного разума, а сознавание индивидуализированного Я есть артефакт индивидуализирующего пространства распознавания, в которое все Я инкорпорированы. Кратко говоря, не существует сознания без самосознания. Соответственно, никакого конкретного мозга нет без сознания как коллективного geist’а. Но если формальная социальность сознания является необходимым условием для достижения конкретного самосознания, то оно ни в коем случае не является достаточным[39]. Реальное самосознание есть исторически и социально опосредованный процесс, который делает эту формальную истину конкретной. Первая стадия этого процесса состоит в распознавании и приумножении формального самосознания — или разума, — лингвистическое и логическое пространство которого является инфраструктурой познания.

Самосознание как понимание и трансформация в объективном мире

Логическая самоотнесённость определяет принципиальную функцию общего интеллекта как распознающую и действующую на объективную интеллигибельность условий собственной реализации. Выявляя формальный порядок самоотношения, интеллект не рассматривает себя в качестве данного в истории. Не рассматривает он себя и как монаду, замкнутую в себе (тривиальное отношение тождества). Вместо этого, он рассматривает свою историю как-то, что отрицает данное в его непосредственности и, как таковое, есть «лишь явление и случайность»[40]. Хрупкий проект свободы или же движения вперёд конкретного самосознания, начинается с того, что geist отказывается от данной непосредственности себя для самого себя — от данной истины того, чем он является, — и вместо этого приводит себя к понятию себя: такому, каковым он себе представляется.

В отличие от заданной непосредственности того, что есть само по себе, то, за что geist себя принимает, в соответствии с порядком разума, открывает окно возможностей для постижения того, что есть само по себе в действительности. Но именно поскольку geist принимает за себя то, что может радикально отличаться от действительного (как в случае исторического заблуждения), он всегда находится в опасности возврата к заданности или же случайной непосредственности собственной истины. А потому самопонимание [self-conception][41] geist’а — его отношение к себе как к объекту собственного Понятия — это не просто потенциальное окно в свободу, но скорее люк, что ведёт к великим трагедиям и заблуждениям. Столкнувшись с возможностью таких последствий, geist не может отпрянуть в ужасе — он должен сделать выбор. Ибо, не встав на путь, открытый самопониманием, он перестанет быть geist’ом. Это будет лишь монада без окон, «рефлектированное в себя отрицательное»[42], которое «отталкивает себя от себя»[43].

В таком замурованном мире ничто не может быть сказано или сделано, поскольку всё уже было сказано и сделано, ничто более не является сложным, поскольку всё абсолютно просто, и ничем невозможно рисковать, ведь всё уже дано. Ступайте по пути свободы, рискуйте её хрупкостью и своими средствами к существованию, спускаясь в бездну интеллигибельного, — или же предпочтите тропу вниз, путь лёгкого падения назад на уютную землю, где никогда ничем не рискуют (несмотря на бравады о том, что это не так). Но интеллект существует только как обитатель интеллигибельной бездны. В своей текущей манифестации он мог прийти с этой земли или другой, но с точки зрения бездны интеллигибельного, у него нет основательного дома и никогда не будет. Не существует альтернативы битве восходящего пути и нисходящего дуновения, поскольку как таковая она не интеллигибельна.