Первый показ: Bugaev «Sonm»

Дебют новой рубрики на «Заре» — премьеры новейших работ представителей отечественной электронной и экспериментальной музыки. Для «Первого показа» мы приглашаем близкого нам по духу журналиста, критика или просто любителя музыки с хорошим слогом и предлагаем ему прослушать премьерный альбом, чтобы затем описать собственные впечатления и обсудить их с самим автором.

Сегодняшний материал посвящен новой работе Никиты Бугаева, энтузиаста цифровой композиции из Иркутска. Его альбом «Sonm», выпущенный на сибирском лейбле Klammklang, мы предложили послушать Евгению Былине — эссеисту и музыканту, участнику проекта bytie19.

Евгений Былина: Музыку Никиты Бугаева невозможно ассоциировать с

Евгений Былина: Первое, что мне всегда хочется спросить у музыканта — что он слушает и почему вообще музыка стала базовой логикой его движения? Что послужило поводом заняться ею и есть ли у тебя какая-то личная история (как в бытовом, так и культурном смысле) взаимоотношений с ней?

Никита Бугаев: Мне проще говорить не о музыке, но о звуке. Очень нравится, когда звук вплетается в общую картину; когда сложно определить его происхождение и создается впечатление, что он существует сам по себе, независимо от автора. К этому я и стремлюсь, работая над своими вещами. Звук для меня — лучший способ восприятия этого мира.

Во многом поэтому и говорить о повлиявшей на меня музыке не очень хочется, так как основное влияние оказали вещи совсем иного толка. Мои записи похожи на дневники — просыпаюсь утром, включаю лэптоп и просто начинаю работать над новым патчем (самодельной программой в различных аудиовизуальных экосистемах), в который скидываю то, что происходит здесь и сейчас. Иногда это никуда не приводит, а иногда мне везет, и получается запись.

Былина: В прошлом году вышел «Keila», до этого был профиль на Soundcloud и

Бугаев: Сперва был кассетник со встроенным микрофоном — я записывал шум радио на пленку, находил какие-то китайские станции, просто помехи. В это же время у моего приятеля появилась программа — кажется, называлась WaveLab. Очень хорошо помню, как предлагал ему сделать запись, на которой шум сочетался бы с гитарой или пианино. В 2011-м я записал небольшой альбом, и тогда показалось, что цель достигнута и можно эту тему прикрывать. Ни о каких публикациях я и не думал. Некоторое время провел в абсолютной тишине, а в

Былина: Теперь демонстрация результата для тебя вплетена в само создание?

Бугаев: Скорее по-другому: мне нужна обратная связь. Есть несколько записей, которые меня бесконечно радуют — и хочется порадовать кого-нибудь тоже. Вот и всё.

«Я записываю кавайный нойз, устроенный по стандартам грайндкора»

Былина: Первое различие относительно предыдущего альбома, которое улавливаешь после прослушивания «Sonm», в том, что новая работа менее агрессивна и даже в

Бугаев: «Keila» не случайно состоит из коротких петель. Изначально планировалось издать эту запись на

Былина: Новый альбом, едва начавшись, уже стремится к концу, но при этом в музыке успевает произойти множество событий. Этот жанр невозможно назвать эмбиентом; как бы ты сам его охарактеризовал?

Бугаев: Это точно не эмбиент — и у меня нет стремления его делать. Когда я работаю — меньше всего думаю о том, к какому жанру мою музыку можно будет отнести. Просто записываю шум и фиксирую какие-то вещи, которые происходят вокруг, пусть теги проставляет слушатель. Если говорить о формате и композиции, то мне ближе всего короткие вещи в

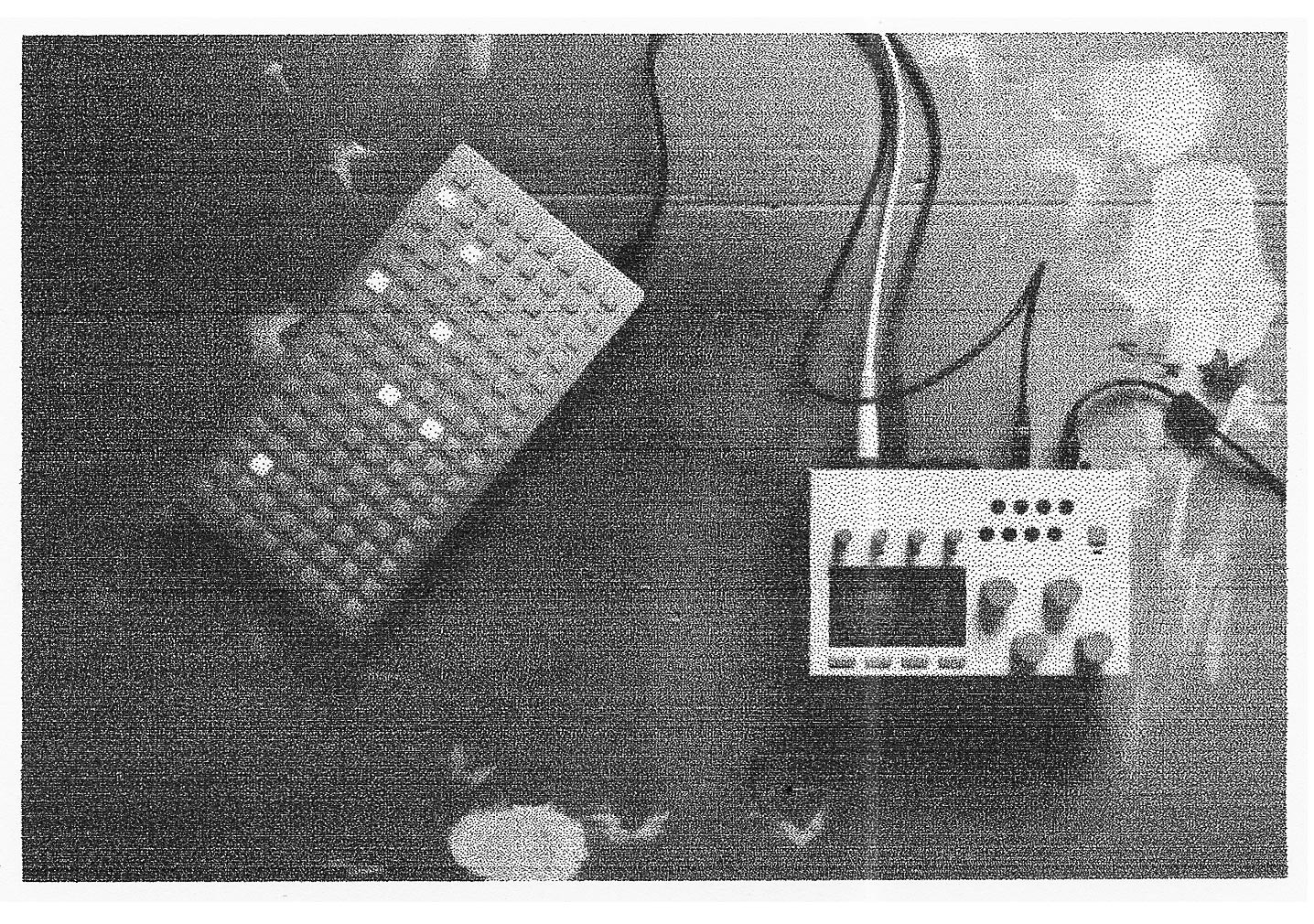

Былина: Ты используешь Max\MSP, SuperCollider, Pure Data — отнюдь не интуитивные и простые способы работы со звуком. Твой метод мне кажется радикальным напоминанием о том digital-oriented пафосе, который был в электронике девяностых и нулевых, а потом куда-то исчез. Как ты считаешь, какую роль в твоем творчестве, и творчестве вообще, играет технология?

Бугаев: Мне кажется, что конфликт аналога и цифры уже давно изжил себя. Каждый может выбрать себе то, что ему ближе. Сейчас постепенно возвращается интерес к компьютерной музыке — и это очень здорово. Да, на мои взгляды и предпочтения очень сильно повлиял «дигитальный» период девяностых и нулевых, но при этом программистом я себя назвать не могу. Чаще всего я собираю свои треки в Max/MSP, и я бы не сказал, что он сложен — скорее наоборот. Это очень интуитивная среда, в которой мне проще всего «городить огород» — то есть я никогда не занимаюсь аранжировкой в общем понимании этого термина, а собираю патч до тех пор, пока он не начинает жить своей жизнью, чтобы затем просто записать результат. При этом у меня нет архива или чего-то подобного, результаты сохраняю очень редко.

«Попытаться сделать из хаоса нечто красивое»

Что касается второй части вопроса, то я, конечно, стараюсь много читать и следить за тем, что происходит в музыкальной или, скажем так, «околозвуковой» среде в широком смысле слова, но здесь надо понимать, что за последние двадцать с небольшим лет о компьютерной музыке было сказано очень много — и сказано это было, стоит отметить, гораздо более компетентными, чем я сам, людьми. У этой культуры огромная теоретическая база, которая раньше восхищала. Но когда постепенно становишься участником этого процесса, начинаешь записывать музыку и делиться ею с другими, с тобой происходят странные изменения — меня, например, все эти вопросы об отношении теории и практики просто перестали интересовать. То есть перестало быть интересным то, что происходит с шумом, и как это объясняют критики и теоретики. Личный вывод из этого получился такой: мир сейчас настолько уродлив и хаотичен, что мне остается либо воспроизводить, фиксировать этот хаос, либо попытаться сделать из него нечто красивое.

Былина: Для современной электроники характерно пограничное существование: музыканты стоят одной ногой в клубной культуре, а другой — в мире современного искусства. Был ли у тебя опыт подобной работы? Если да, то ощущаешь ли ты какое-то давление с одной или другой стороны?

Бугаев: У меня вообще практически нет опыта. Я делал звуковое оформление для нескольких выставок и на сегодняшний день отыграл всего лишь пять концертов. Сейчас у меня в планах как запись альбомов, так и работа над инсталляцией. И никакого давления я никогда не ощущал, с одинаковым интересом отношусь к обеим областям. Более того, думаю, что эти территории уже давно пересеклись между собой — некоторые рейвы можно воспринимать как художественный жест, да и популярная культура уже давно не является простецким развлечением. При этом мы наблюдаем и ровно обратную ситуацию: теперь в галерее можно услышать вполне себе поп-музыку. Хаос, иными словами. И меня это радует.

Былина: Подытоживая, напрашивается вывод: можно ли сказать, что в своем творчестве ты стремишься к универсальной простоте?

Бугаев: Это так, я никогда не навожу смуты и не стремлюсь к сложной музыке. Меня часто обвиняют в минимализме, но я бы сказал, что меня скорее интересуют примитивные структуры. Это совсем не одно и тоже. Другими словами — хотелось бы, чтобы эту музыку понимал каждый.