Сергей Зотов. Прорехи в покрове Изиды: рамка как способ построения фикционального пространства (на примере новеллы «Хозяева майората» Ахима фон Арнима)

Сцена смерти возлюбленной главного героя, Эстер, одна из ключевых сцен новеллы Арнима «Хозяева Майората», начинается следующими словами:

[…] когда же Эстер затихла снова, и руки ее упали без сил на подушку, свет погас, и из глубины комнаты явились, с тихим возгласом, первообразы, первотворения Божьи, Адам и Ева;

По сюжету Майоратс-херр влюбился в Эстер, еврейскую торговку, живущую вместе с Фасти, своей мачехой. Майоратс-херр просыпается и узнает, что Эстер выходит замуж. Все ждут невесту, но она так и не появляется: ее настигла внезапная смерть. Майоратс-херр, все это время наблюдавший за свадебной процессией из окна, смотрит в комнату Эстер и видит, как мачеха душит находящуюся в беспамятстве девушку. Из глубины комнаты к умершей подходят Адам и Ева.

Страницей спустя мы узнаем, каким образом библейские герои появились в комнате Эстер:

Старая Фасти, между тем, ничего этого не поняла, да и не увидела вовсе; отведши в сторону глаза, она дождалась, пока затихнут последние предсмертные судороги, рассовала по карманам еще кой-какие украшения, сняла со стены картину с Адамом и Евой, и пошла с картиной вместе из комнаты прочь.

Почему именно картина побудила Майоратс-херра увидеть сцену смерти Эстер аллегорически? Произошло это не случайно: Майоратс-херр, по сюжету, обладает двумя парами глаз — для обычного и для духовного зрения. Когда обычная пара по тем или иным причинам перестает функционировать, ее заменяет духовная. По представлениям романтиков, трехмерный мир вещей приобретает духовность только в рамках двухмерного его отображения. Приведенная выше сцена подобна, по способу экспликации «духовного» через двухмерное, знаменитой картине Рунге (илл. 1). Читаем у Берковского:

На том же холсте одна и та же тема выписана дважды: в

Илл. 1. Филипп Отто Рунге. Мать с ребенком у источника. 1804 (оригинал утрачен).

Картина в данном случае служит своеобразной «рамкой». Однако в данной ситуации присутствует не одна «рамка». Стоит заметить, что Майоратс-херр смотрит на мертвую Эстер в окно, которое является буквально рамочной конструкцией, а символически — «рамкой», позволяющей воспринимать «объективное происходящее» как текст. Находящийся в «рамке» текст в данном случае можно рассматривать в качестве «вставного» материала, нарратива в нарративе. Данный прием напоминает технику «театра в театре», используемую, к примеру, Людвигом Тиком в пьесе «Жизнь и смерть Красной Шапочки». Майоратс-херр воспринимает происходящее так, как обычно люди воспринимают театральную постановку. То есть герой наблюдает «рамочный» текст и не совершает каких-либо действий, кроме выражающих его эмоции. Когда злая мачеха молится над бездыханной Эстер, Майоратс-херр молится вместе с ней, «бьется в припадке яростной скорби», узнав о смерти возлюбленной. Так, происходящее, обрамленное «рамкой», становится подобным тексту — и воспринимается актором как текст, а реципиентом (читателем) — как текст в тексте. Именно

Следовательно, «рамка» — это предмет вещественного мира, способный быстро перенести актора в конструируемую им проективную реальность (и символически выражающий своей формой данную потенцию), помогающий выстраивать эту реальность, абстрагируясь от внешнего мира. Чаще всего у Арнима «рамка» визуализируется (на правах ассоциации, как правило), обретая форму рамки в ее буквальном смысле. Это могут быть такие «рамочные конструкции», как окно, дверь, картина, афиша. «Рамка», обрамляющая «объективную» действительность и делающая ее двухмерной, превращает происходящее в проективную реальность, которая возникает в результате нестабильного состояния героя — волнения, страха или состояния измененного сознания.

Становится ясно, что «двухмерное» отображение событий трехмерного «мира вещей» (а значит — мира приземленного) в романтическом дискурсе маркирует «трансцендентную» значимость этих событий. Событие может быть увидено как истинное только через проективную реальность — и это возможно, по убеждению Арнима, только благодаря «той самой Фантазии, что стоит меж двух миров и творит вечно новое, соединяя мертвую материю оболочек и форм с жизнью духа» (с. 152). В «объективной действительности» трехмерного мира произошла смерть Эстер, но в мире, который доступен «духовному» (= двухмерному, работающему посредством рамок) взору Майоратс-херра, эта смерть становится метафизическим событием, привлекающим высшие силы. Поэтому двухмерность в данном нарративе является не столько аллегорией, сколько способом изменения читательской перцепции, включения нужной модели восприятия текста. К примеру, в разговоре Майоратс-херра и Лейтенанта мы видим действие того же принципа: «Служанка здешняя, — сказал Майоратс-херр, — ангельская душа, и носит нимб вкруг головы по праву.» — «Нимб, — пробормотал себе под нос Лейтенант, — это, пожалуй, белый платок, которым она повязывает голову!» (с. 139). Употребляя подобные аллегории, автор заставляет читателя почувствовать избыточную одухотворенность Майоратс-херра и приземленность Лейтенанта, показывает столкновение двух миров — романтического и обыденного.

Теперь — вернемся к картине. Мы видим, что Майоратс-херр наблюдает происходящее в комнате умершей Эстер через окно, а точнее через два (при этом стоит отметить, что в тексте многократно подчеркивается потенциальная возможность легко перепрыгнуть расстояние, отделяющее комнату Майоратс-херра от комнаты Эстер). Соответственно, окна — это первая «рамка». Происходящее начинает восприниматься Майоратс-херром как проективная реальность. Так как проективная реальность конструируется им самим же, герой воспринимает не событие, а свое видение события. Далее, находясь в этой проективной реальности, отстраняющей его от происходящего, создающей «эффект присутствия в театре» или «эффект подсматривания в замочную скважину», Майоратс-херр видит картину, которая является, как я уже упоминал, еще одной «рамкой». Картина становится поводом выстроить еще одну проективную реальность — в «рамке» первой, но проективная реальность второго уровня имеет другое значение. Адам и Ева становятся полноправными героями новеллы, они, ограниченные проективной реальностью, выстроенной Майоратс-херром, совершают действия, влекущие за собой изменения фабулы. Так, картина-«рамка» овеществляет аллегорию, аллегория является не матрицей для интерпретации исходного текста, но значимым элементом самого текста. «Истинным» является ожившее двухмерное — выражающее в себе вневременную «сверх-идею». Адам и Ева на картине «отражаются» в восприятии Майоратс-херра, проективная реальность которого и есть то двухмерное, в котором воплощены истина и поэзия, скрытые в реальном мире вещей.

На этом месте интересно было бы остановиться и поподробнее рассмотреть «картинный» дискурс арнимовской новеллы. В самом начале произведения, в первом абзаце, Арним, говоря о том, что мы (именно «мы» — повествователь выступает в роли «друга» читателей) только что перелистали календарь прежних времен, украшенный гравюрами, упоминает знаменитого художника, гравера и книжного иллюстратора (!) Даниэля Николауса Ходовецкого:

Как тонко отразила своеобразие той эпохи искусная рука Ходовецкого; случайный силуэт, запечатлённый мимоходом, но сквозь него, сквозь случайность — поток духовной чистоты. Ах, эта строгость иерархий в каждом жесте, в каждой позе! (с. 133)

Типичный сюжет гравюры Ходовецкого: группа людей определенной статусной принадлежности (обозначенной в названии) находится либо на фоне нетронутой природы, мощных деревьев, либо в богато украшенной комнате. Яркий пример — гравюра «Танцмейстер» из серии «Предложения руки и сердца» (илл. 2). Изображенные фигуры облачены в роскошную одежду, подробно, досконально вырисованы все детали, указывающие на социальный статус. Поза самого танцмейстера нарочито искусственна: будто кукла на шарнирах, он, тянущийся за рукой дамы, безжизненно застыл. Дама же напоминает манекен: глаза ее отстраненно смотрят в пространство, руки механически вытянуты. Особенное внимание уделено пропорциям лиц (гравюры Ходовецкого печатались в «Физиогномическом альманахе»). Композиционным обрамлением являются деревья и другая растительность, расположенная вокруг героев. Деревья изображены так, что перспектива создается за счет расположения объектов относительно друг друга, но не за счет степени их прорисовки. Такая перспектива делает изображение «двухмернее» — гравюра не слишком стремится быть реалистичной. В «Хозяевах Майората» Майоратс-херр (а вместе с ним и читатель), наблюдая за каждой из происходящих в окне сцен, созерцает одну из гравюр давно минувшей эпохи: персонажи на таких гравюрах изображены Арнимом чересчур кукольными, нарочито «типовыми» или гротесковыми. По сути, каждую из «рамок», каждую из сцен, которые Майоратс-херр видит в окно, можно рассматривать как гравюру. Все, что происходит в такой «рамке-гравюре» — двухмерно, поэтому любой возникающий там объект, будь то новый персонаж или оживающая «рамка в рамке» (картина), по закону «двухмерной» перспективы гравюр Ходовецкого, вписывается в нее на тех же правах, что и остальные объекты. Таким образом, какая бы ситуация не происходила в окне, Майоратс-херр воспринимает ее как tableau vivant, живую картину : этот персонаж лишен способности переключать уровни восприятия перспективы, живописный экфрасис не воспринимается им как отдельный объект; напротив, такой объект присоединяется к остальным «кукольным» участникам сюжета tableau vivant, который наблюдает Майоратс-херр.

Илл. 2. Даниэль Ходовецкий. Серия «Предложения руки и сердца». Гравюра «Танцмейстер».

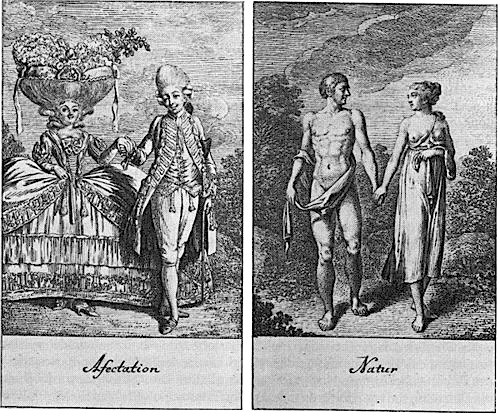

Возможно, что нарративная техника «живой картины» — не единственная воплощенная в этом тексте идея, инспирированная Ходовецким. В 1789-90 годах в гёттингенском карманном календаре (!) вышла серия гравюр Ходовецкого «Естественное и притворное в человеческой жизни» . Гравюры этой серии расположены попарно на одном и том же фоне нетронутой природы: различные персонажи и ситуации на одной из гравюр представлены в их «естественном», природном воплощении, на другой же — «естественные» люди исчезают за чопорными и жеманными жестами, мимикой, изящными платьями и аксессуарами. В последней трети XVIII века оппозиция мира природы и мира притворства была широко представлена в литературе и живописи. Вот что писал анонимный автор в 1782 году: «Переживания истинной чувствительности — правдивы и естественны. И как при определенных происшествиях нужно выражать свои эмоции, расстраиваться, ибо природа сущего заложила это в нас, так, напротив, эмоции ложной, излишней сентиментальности не естественны, но надуманны, искусственны и, к сожалению, привычны» . «Естественное и притворное в человеческой жизни», в свете данной проблематики, повсеместно обсуждаемой в культурных кругах, стало очень значимым и известным произведением. Очевидно, что оно было хорошо знакомо автору «Хозяев майората». Уподобляя происходящее в «рамках» гравюрам из календаря Ходовецкого, Арним зачастую выписывает мир — видимый не через окно, «рамку», но своими глазами — искусственным и даже «кукольным»:

[…] спустились они в переулок, и Лейтенант только что не тащил Майоратс-херра за руку […], ему казалось, что высокие нелепые здешние дома вылеплены из

Конфликт мира естественного и мира притворства не может состояться внутри арнимовского текста (природы и естественного там попросту нет). Все происходящее мы видим, по большей части, глазами Майоратс-херра, который с помощью «рамок» видит истинное, духовное — но на поверку оказывающееся причудливым искажением действительности в пользу его оккультных воззрений. Сцены, разыгрываемые в окошке перед

Илл. 3. Даниэль Ходовецкий. Гравюра из серии «Естественное и притворное в человеческой жизни». 1778.

Возвращаясь к событиям более ранним: читатель узнает, что Майоратс-херр просит Лейтенанта не чистить тусклые, выгоревшие стекла в окнах его комнаты. Через них ему удобно, оставаясь незамеченным, наблюдать Эстер в окне напротив. Но Лейтенант все же приказывает вымыть окно, после чего Майоратс-херр требует повесить на окно полупрозрачные шторы: «[…] я теперь никак не смогу остаться невидимым, если мне взбредет вдруг в голову понаблюдать за переулком» (с. 141). Особенность «духовного взора» Майоратс-херра заключается в том, что он не может видеть не через «рамки». И, при этом, чем более замутнено полученное изображение, чем оно искаженнее — тем лучше для Майоратс-херра. Искажение оптики — излюбленный мотив романтиков. В анализе «Песочного человека» у Н. Берковского сказано, что использование оптических приборов ведет к «подмене механическим искусством живого и самобытного» . Арним играет с мотивом всеискажающей оптики: он доводит его до предела, заставляет Майоратс-херра постоянно смотреть сквозь искажающие и замутняющие стекла, что формирует его видение мира (пародийный элемент, явно отсылающий нас к йенскому романтизму). Это придает и персонажу в частности, и всему повествованию в целом иронический эффект: романтический герой былых времен изображен неуклюжим, неприспособленным человеком, которому во всем мерещится чертовщина.

Следовательно, весь текст между первым и последним абзацами можно отождествить с календарем Даниэля Ходовецкого: каждый эпизод, каждая сцена — очередная гравюра, персонажи которой смешны и искусственны. Даже главный герой, Майоратс-херр, пытающийся повсюду высмотреть «истинное», оказывается не только трагическим, непонятым никем персонажем, но и персонажем комическим, пародией на романтического героя йенского периода. В этой связи можно вспомнить еще одну гравюру Ходовецкого, на которой изображена женщина, сидящая у статуи, символизирующей природу (илл. 4). Природа эксплицируется через объект искусства, неживое и ненастоящее, застывшую как «Лаокоон и его сыновья» статую. Задумчивая женщина, сидящая подле статуи, с тоской смотрит на нее, и то ли рисует статую, то ли пишет на куске пергамента. Происходит зарисовка предмета искусства — создается очередная «рамка в рамке». С той же тоской по естественному пишет свой дневник Майоратс-херр, а Арним воссоздает свою тоску по минувшим порядкам в данной новелле.

Илл. 4. Даниэль Ходовецкий. Гравюра «Женщина у статуи, символизирующей природу». 1788

Искажающие мотивы продолжают работать и в более широком, чем романтическая традиция, контексте. Скрывающая «двухмерную истину» полупрозрачная штора, которую приобрел Майоратс-херр, является имплицитной отсылкой к эпизоду из «египетской» оккультной традиции, и в связи с этим интересно было бы исследовать дискурс скрывающего покрова в культурном зеркале эпохи, а затем — рассмотреть его связь с анализируемой мной новеллой.

Самым известным произведением, связанным с покрывалом, скрывающим тайну, является баллада Шиллера «Саисское изваяние под покровом» . В ней юный протагонист, стремящийся постигнуть тайные науки, узнает от наставника, что под покровом, скрывающим статую Изиды, таится истина. Несмотря на увещевания учителя и запреты богов, юноша срывает покрывало и, ослепленный открывшимся, падает замертво. Разучившись радоваться жизни, он находит скорую смерть, и предупреждает любопытных:

[…] горе тем,

Кто к истине идет путем вины!

Она не даст отрады человеку.

Хотя сам Шиллер не являлся романтиком, он сильно повлиял на дальнейшую литературную традицию, в том числе и на Арнима. «Гёте и Шиллер, высказываясь против идеологических эксцессов романтиков, все же принадлежали к веку романтическому, дышали его воздухом», — пишут Реале и Антисери. Типично романтический сюжет баллады, пропитанный духом «египетского» оккультизма, сочетается с дидактичностью, моралью, выводимой автором для читателя.

Людвиг Клагес в своих письмах пытался добраться до сути истины, которую обнаружил юноша в Саисе, и задавался вопросом: «почему желание поднять покрывало, скрывающее истину, ведет к погибели?» Исследуя эту проблему, Клагес обращается к литературе и мистериям античности. Ученый считает, что юноша погиб, увидев под скрывающим истину покровом настоящий облик Изиды. На то, что богов человеку видеть опасно, указывает Артемида-Геката (она же Изида) в орфической «Аргонавтике»; о том же пишет Ливий в «Римских историях» . Далее Клагес ссылается на древние мистерии, например на мистерию Изиды, о которой пишет Апулей:

Что ж, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Завершением «посвящающей» мистерии (а точнее — инициации: греч. τελεταί όργια, лат. initiatio) является эпоптия, то есть сакральное созерцание. Теперь вспомним сюжет арнимовской новеллы. Майоратс-херр, наблюдая за Эстер во время ее смерти, находится за тонкой занавесью. Полупрозрачная ткань не скрывает от него явление Адама и Евы, Ангела Смерти — ту самую «двухмерную» истину романтиков, о способе экспликации которой я уже писал выше. Арним вписывает в текст «Хозяев майората» аллюзию на балладу Шиллера, уподобляя занавеску, скрывающую таинство смерти, покрову Изиды. Фактически, Майоратс-херр на протяжении почти всей новеллы занимается тем, что «подглядывает истину», не срывая покрова, а глядя сквозь него — получая «истину», замутненную шелковой тканью. Сцена смерти Эстер — это сцена эпоптии, божественного, сакрального созерцания. Но почему языческая богиня показывает Майоратс-херру нисхождение вполне христианских Адама и Евы? Почему покров Изиды являет Майоратс-херру смерть? Изида, оберегающая детей, помогающая при родах, была в Египте богиней жизни.

На первый вопрос ответить легко. Христианская религия опирается на обряды языческих верований: эпоптии такой же архаичный ритуал, как и таинство евхаристии (описанное еще в легенде о

О христианских таинствах говорит св. Климент почти теми же словами, как о языческих: «посвящение, лицезрение — эпоптия, иерофантия, великие и малые мистерии.

Так или иначе, таинство смерти воспринималось Майоратс-херром через призму его культуры. Гораздо более сложным представляется объяснение видения им смерти-истины. Для того чтобы разобраться в этом, рассмотрим подробнее природу эпоптии. М. Нильссон в книге «Греческая народная религия» описывает элевсинскую религию, в которой «обряды, относящиеся к категории «epopteia»» играли значимую роль. Наивысшая степень посвящения называлась у элевсинцев так же, как и процесс инициации в нее: эпоптия. Процесс состоял в том, что верховный жрец, «hierophantes», показывал посвящаемым некие святыни. «Вероятно, его слова сопровождали то, что он показывал, и именно это, а не слова, и являлось кульминацией мистерий», — пишет Нильссон. Мистерии происходили ночью при свете множества факелов, сами мисты давали обет молчания, который тщательно соблюдался — о подробностях мистерии не узнавал никто. Таким образом, налицо множество соответствий: все «духовидческие» сцены в «Хозяевах майората» происходят ночью, Майоратс-херр никому о них не рассказывает.

У Ямвлиха находим:

Кроме того, явления богов достигают такого размера, что они закрывают все небо, солнце и луну, а земля при их сошествии не в состоянии оставаться в покое. […] Разве сверкающие и четкие явления богов, которые доводится наблюдать, предстают взгляду не более очевидными, чем сама действительность?

По описанию Ямвлиха, зрелища истинных воплощений богов, эпоптии, являются для посвященного более «реальными», чем окружающая его объективная реальность — как для Майоратс-херра более реальным являются его видения, «двухмерные» эпоптии, видимые им за символическим «покровом Изиды». Однако выдержать эпоптию может не каждый, а лишь посвященный богами. Поэтому, приподнимая «покров Изиды», Майоратс-херр находит свою погибель: герой открывает окно и прыгает к смертному ложу Эстер (к

Теперь осталось сказать пару слов о том, почему Майоратс-херр видит в открывшейся ему истине сцену смерти. Рассуждая далее о смысле истины в балладе Шиллера, Клагес пишет:

Юноша, одним прыжком достигший цели, которой только и может достичь любопытствующий ум, увидел вечную смерть — пожирающее мир и пространство ничто! Но как же могла показать ему это богиня жизни? Как ни странно на первый взгляд, однако она и только она может показать это человеку. Ум как таковой — вне жизни; для него ничто — просто понятие, такое же, как и «всё». Только отраженное жизнью, ничто являет себя, а именно, как бесцельность, бессмысленность, бесплодность, разрушение и вечная ничтожность во всех отношениях.

Майоратс-херр, одним прыжком преодолевший расстояние, отделявшее его от tableau vivant, изображающей смерть Эстер, увидел вечную смерть, которую явила ему богиня Изида. Счастье адепта, как пишет Клагес, в том, чтобы «созерцать священный образ в его дали, в то же время будучи слитым с ним ». Майоратс-херр видит сквозь полупрозрачный покров истину — смерть, и, захотев слиться с нею, вполне логично заканчивает свои дни.

Интересным представляется и прием Арнима, приближающий читателя к «истине», выписанной им в художественном тексте. Стоит отметить, что персонаж служит своеобразным «гоголевским зеркалом»: Майоратс-херр, выстраивая одну за другой проективные реальности, по сути занимается тем же самым, чем любой из нас, читая данную новеллу — или любой другой текст. Самое главное — автор использует героя в качестве своеобразной «лупы», Майоратс-херр показывает читателю не только необходимые для создания сюжета элементы, но и показывает «над-сюжет», сверх-сюжет, увлекает читателя за собой в «кулуары», демонстрируя ему, что в новелле гораздо больше смысла, чем только в одной ее фабуле. Читатель видит больше чем положено, заглядывает за «ткань повествования» — и в этом состоит арнимовская эстетика конструирования сюжета. Эта «лупа» зачастую не отличает экфрасис от «рамки», в которую он вписан; таким образом сливаются фиктивные персонажи разных нарративных уровней, создаются два, а иногда даже три уровня фикциональности («рамка» в «рамке»). Эстетика «рамочности», экфрасиса и tableau vivant является для Арнима главенствующим способом экспликации «сверх-идеи» в рамках фабулы. Сквозь прорехи в «покрове Изиды» сквозит истиной, призрачный дух которой пытается уловить актор — а за ним и читатель. Работа читателя и «работа» текста над читательским восприятием сливаются в синкретическом единстве.

Читать оригинальную новеллу

Первая публикация в: Предел, граница, рамка: Интерпретация культурных кодов 2012. Саратов — Спб., 2012.