CORRESPONDANCE ANTROPOCALIPSIS

Дорогие гумуситарии!

Переписка, которую вы сейчас видите перед собой, была слита анонимным пользователем в одном из неореакционерских англоязычных блогов, название которого мы предпочитаем не приводить, дабы не рекламировать незнакомые нам ресурсы. По просьбе редакторской команды, переводчик изменил имена фигурирующих в тексте учёных, поскольку переписка носит частный характер, а её участники в гуманитарной среде более чем известны. По-видимому, это переписка периода 2015-2016 годов. В ней идёт речь о многих интересных вещах, в том числе и о том, как постгуманизм осознаёт себя слабым драйвером смерти, об отношениях Лакана с Гестапо, о ландшафтноориентированной поэзии Пауля Целана, заоблачно ауроэротическом фильме Антониони и собачьей урине.

Приятного Антропокалипсиса!

Donna Sorroway — Bruno T’allure

Бруно, дорогой, привет из солнечной Калифорнии.

До меня донеслись слухи, что тебя назначили главным куратором биеннале в Тайбэе. Правда ли это? Надеюсь, работа с художниками пойдёт тебе на пользу. Иногда нужно совершать клинамен и освобождаться для новых синтезов, так сказать.

Тут одна моя старая подруга из Утрехтского университета в Нидерландах — возможно, ты знаешь её, Рози Плайтотти, которая выпустила лет 5 назад монографию о постгуманизме, — поставила передо мной несколько интересных вопросов, на которые я не решилась ответить, не обсудив их с тобой. Как ты знаешь, она, Карен Барад, Кэрри Вульф и многие другие сегодня активно ссылаются на нас с тобой, но на тебя — в ключевом вопросе, касающемся переконфигурации просвещенческой связки Природа-Культура, которую ты, как я помню, изящным образом расколдовал, устранив эту дихотомию как ложную и заявив о том, что Нового времени не было. Но остаётся ряд вопросов, которые она со своими студентами хотела бы прояснить. Со своей стороны уточню, не увлекались ли вы с Мишелем [Каллоном] и Джоном [Ло] в то время Делёзом? В твоём решении устранить различия по линии Природа-Культура я чувствую привкус делезианства, поскольку в «Повторении и различии» он призывает различать вещи не по качеству, а по степени. Одним словом, вам с Рози неплохо было бы списаться напрямую, поскольку вязать смысловые сети через Атлантику и Калифорнию — не самый простой путь. Думаю, профессор из Утрехта мог бы сконнектироваться с професором из Парижа и без участия заокеанских посредников. Насколько я поняла, она хочет узнать твой график и организовать серию твоих семинаров у них в Утрехте. Напиши, могу ли я дать ей твой мейл, не против ли ты?

Наша делеГАВция передаёт тебе привет из

твоя Донна

Bruno T’allure — Donna Sorroway

Дорогая Донна!

Да, Министерство культуры Тайваня и руководство биеннале, к моему немалому удивлению, назначили меня куратором. Разумеется, я буду в упряжке с малоизвестными мне со-кураторами. Кажется, я интересен им лишь в качестве человека, способного задать всему действу какое-то концептуальное направление. Для меня это в

Отвечая на твой вопрос.

Не думаю, что в то время влияние Делёза было нами осознано. Насколько я помню, в докторантуре мы больше зачитывались Фуко — его «Археологией» и ранними работами. Реконфигурация эпистем и условий конституирования субъекта была действительно влиятельным концептом; не утратила она свою актуальность и по сей день. Позже идеи Фуко позволили мне и нашей группе выйти на работы Пастера, заняться изучением микробов, социологией науки и всем прочим. Но, разумеется, Делёз стал важен гораздо позже, когда мы были на полпути к изобретению своего метода. Его имманентизация, машинный синтез и, главным образом, уравнивание человеческого мира с миром объектным, были для нас существенны. Хотя, помню, в то же время я был также поражён анализом города у Зиммеля: он показал, как мосты, двери, окна, бытовые предметы влияют на нас, как они проявляют свою интенциональность, задают направление нашего движения. Тогда я понял, что вещи могут давать отпор не хуже, чем нерадивая стая университетских учёных-догматиков.

А касательно различения по степени, а не по качеству, — это интересно, не думал об этом. Но так и есть. Для поля имманентности нет разницы между существом по имени Дева Мария и рыбой, обитающей в морских глубинах. Тут недавно Стивен Шавиро, твой американский коллега, прислал мне свою, как я считаю, недооценённую книгу «Discognition», где он отмечает, что чувствительность (sentience) гораздо в большей степени присуща всему живому и, вероятно, неживому (так называемая «вселенная вещей»), чем сознание. Сознание является скорее контингентным сбоем, случайной мутацией. А это, как ты прекрасно понимаешь, значит, что самопровозглашённое привилегированное положение человека в мире весьма сомнительно. У Стивена есть замечательный пассаж на этот счёт. Читая его, я вспомнил о тебе: «Быть может, моя собака и не в состоянии “вопрошать о причинах сущего”, как того хотели бы Селларс и Брэндом, но точно так же и они не смогут выбраться из ловушки, если случайно запутаются в поводке. А собака сделает это без труда».

Хотя об этом уже много сказано. Думаю, сегодня это воспринимается как аксиома в самых широких кругах, не так ли?

Утрехт — прелестный городок. Кто-то из студентов рассказывал мне, что там имеется церковь с органом, недавно мутировавшая в пивной зал с бесчисленными сортами бельгийского.

передавай привет Джею

с наилучшими,

Бруно

Rosi Plaitotti — Francesca Orrando

Франческа, милая, как ты? Получила письмо от Донны и почту Бруно. Насколько я помню, у тебя были к нему вопросы. Я хочу послать ему письмо с приглашением на следующий семестр, могу присовокупить к нему и твои вопросы.

Как там родители, как погода в Турине?

Твою статью Humans Have Always Been Posthuman: A Spiritual Genealogy of Posthumanism приняли в сборник Critical Posthumanism and Planetary Futures. Я не говорила тебе о нём. Это очень хорошая книга. Её редактировали Дебашиш Банерджи и Макаранд Р. Панарджапе, наши индийские коллеги. Они, как ты знаешь, критиковали терминологию постгуманизма с постколониальной точки зрения. Они считают, что мы на Западе довели идею гуманизма до предела и стоим в её конечной точке, но при этом не принимаем в расчёт Африку, Юг как таковой. Между тем, утверждают они, есть и другие, исключённые версии гуманизма. Думаю, что в рамках полемики я с ними соглашусь, но для нас концепт постгуманизма касается всего человечества без исключения, поскольку мы говорим о нём во внеисторическом контексте. Ну ты помнишь, как долго Анна Цзин и Донна спорили о термине «антропоцен». Донне он не нравился, поскольку она считала неприемлемым объединять под маркой антропоцена и капиталиста и рабочего — ведь страны третьего мира (в старой терминологии) не уничтожают экологию, как это делает «просвещённый Запад». Почему же тогда, говорит Донна, всё человечество должно разделять ответственность кучки эксплуататоров? Анна же считает, что новые термины «плантациоцен» или «хтулуцен», которые предлагает Донна, не столько приближают нас к пониманию сути происходящего, сколько запутывают и делают невозможным диалог. Ещё антропоцен не прижился, что уж говорить о хтулуцене. Ты понимаешь меня.

жду вопросы для Бруно (два дня тебе на это)

передавай привет родным

скучаю

мама Рози

Francesca Orrandо — Rosi Plaitotti

Фантастика, Рози!

Где я только ни была. Расскажу всё по порядку.

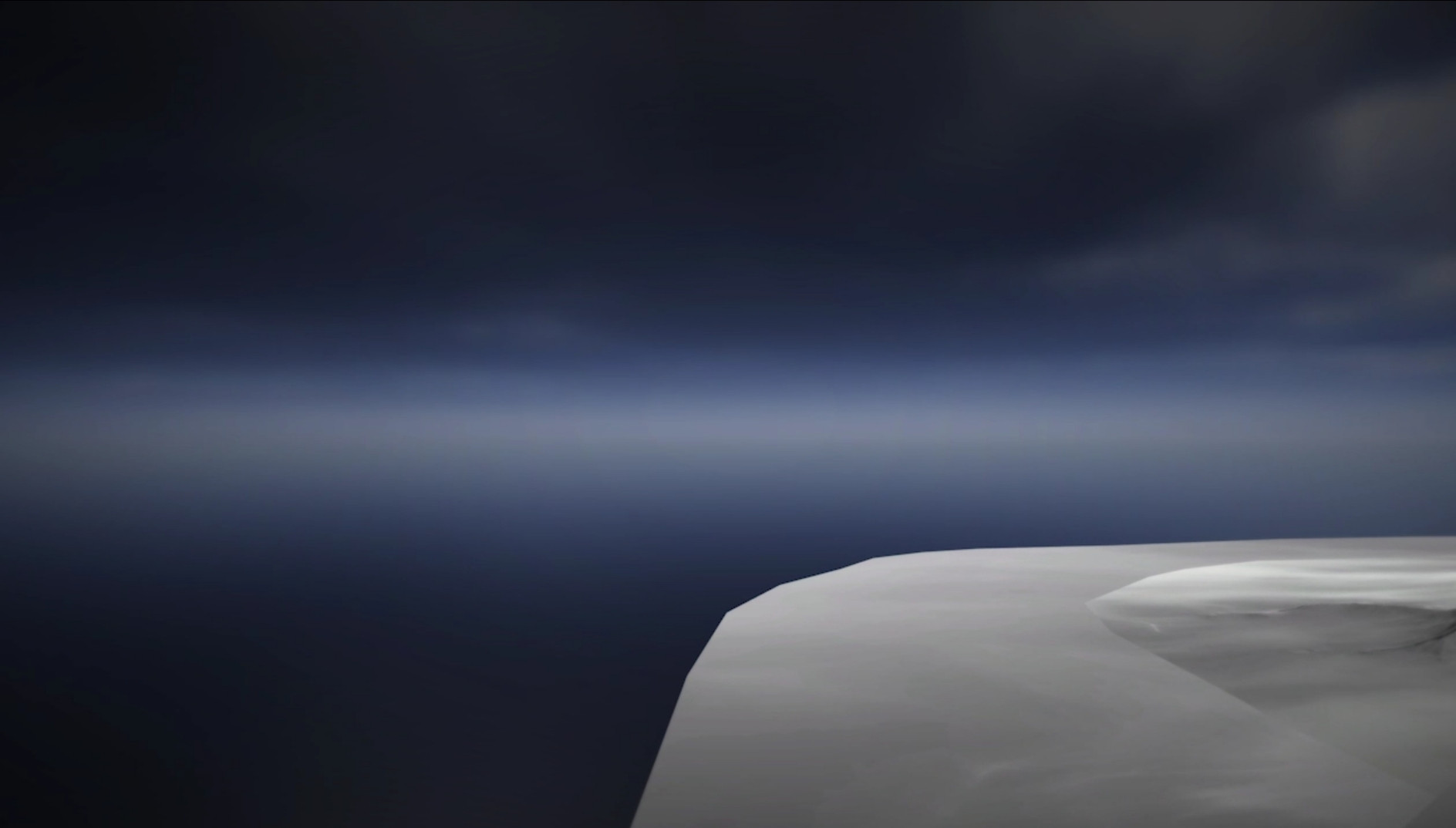

Мы ездили в Римини, тот самый городок, где снимали «За облаками» — «неприкасаемый» влюблённый фильм, последний киновздох Антониони и Вендерса. Микеланджело, к сожалению, был уже слеп и в свои 83 ему было непросто. Да ещё этот инсульт. Но я так люблю пересматривать первую новеллу этого фильма! В ней двое людей знакомятся в пригородном отеле и влюбляются друг в друга. Но вечером после долгих прогулок он не решается войти к ней в номер. Она ждала, ждала… А он не смог. Проклятый стыд! Вспоминается Лакан с его «сексуальных отношений не существует». Так вот. Наутро она исчезнет. И только через несколько лет судьба снова сведёт их вместе в одном старом кинотеатре. Знаешь, у нас в Италии много таких театров, которые были переоборудованы под кинотеатры с галёркой и

Но вернусь к делу. Надеюсь, тебе удастся затащить Бруно на кафедру до моего отъезда в Штаты. Хотя я не уверена, что моё желание писать под твоим руководством книгу по-прежнему сильно. Я в отчаянии, Рози. Хотя это и не то слово. Во мне что-то перевернулось. Расскажу, что случилось.

Я была в Неаполе у своей бабушки. Vedi Napoli, e poi muori!… Ну, ты понимаешь. И я действительно умерла там ментально. Многое переосмыслила. Так вот, бабушка рассказала мне, что, оказывается, мой дед был знаком с Примо Леви, представляешь? У деда было издательство, и он одним из первых в Италии начал печатать материалы — мемуары и воспоминания — выживших после концлагерей. В том числе и воспоминания Тадеуша Боровского, поляка, который написал одну из самых пронзительных книг на эту тему — «У нас в Аушвице». Это почти Шаламов, только в отличие от русского, бедный поляк не выдержал чувства вины выжившего и покончил с собой. Я давно не перечитывала ничего по теме концлагерей. Но вспомнила, что когда-то в дедушкином издательстве в итальянском переводе вышла книга Роберта Антельма «Человеческий род». К моему удивлению, она по-прежнему стояла на той самой полке, что и в день смерти дедушки.

Я начала читать. И, как говорится в одной итальянской поговорке, Accade facilmente che una nuvola nasconda il sole. Антельм формулирует онтологическую позицию, согласно которой «лагерный опыт — это не трагическое отклонение от прямого пути прогресса человека и человечества, а естественное следствие тех условий существования, в которых человечество продолжает жить по сей день». И дальше он уточняет: «я считаю, что нет никакой разницы между “нормальной” системой эксплуатации человека человеком и системой лагерей. Что лагеря — это просто отточенный образ более менее скрытого ада, в котором до сих пор живёт большинство людей». Когда я это прочла, у меня всё «по-человечески» перевернулось внутри, понимаешь? Не знаю теперь, как можно безболезненно говорить о концепте Донны «compost» (где человек мыслится как удобрение: мы перевариваем живое, а оно переваривает нас), а также о понятии «humus» (мы не homo, мы humus, почва). Не знаю, Рози, не знаю. Может мой южный темперамент делает меня слишком чувствительной в этих вопросах и, как следствие, уязвимой. Ogni medaglia ha il suo rovescio.

Я тут подумала: а не пытаемся ли мы взломать ящик Пандоры, когда в рамках постгуманизма наряду с человеком наделяем агентностью ещё и объекты (растения, животных, технологии)? Когда уравниваем в статусе субъект и объект? Я хочу сказать, что, конечно же, мы состоим из мириад бактерий и разной хтони, о которой пишет «хтулуценная» нам Донна, но не прокладывают ли эти благие намерения дорогу в ад? Ведь мы даже не представляем, что может начаться, когда человек будет низведён до статуса вещи (я несколько утрирую, но всё же суть такова). И это во имя спасения планеты, во имя равенства и преодоления дискриминации, во имя всего живого и неживого! Успеем ли мы выработать новую этику для такого эмерджентного сосуществования, прежде чем начнётся война всех против всех? Я теперь не уверена. Ты только подумай, сейчас при капитализме мы имеем всего лишь holy_cost — потребительскую систему обмена, а может ведь начаться holocaust 2.0. Боюсь, эта война возможна только лишь потому, что скоро человеческая жизнь будет цениться не более, чем жизнь камня. А постгуманизм сыграет в этой симфонии ужаса и самоуничтожения первую скрипку. Ох, Рози, как бы я хотела ошибаться! Пусть это будет моим первым вопросом Бруно, если уж на то пошло.

И задай ему ещё один вопрос: что он думает о деконструкции, которую провёл Деррида в отношении пасторального человека Руссо? Наивный Жан-Жак призывал избавиться от всего культурного и цивилизационного, вернуться в лоно природы. Как ты помнишь, Деррида показал, что это невозможный пастушечий фантазм, ведь мы изначально находимся в разрыве с природой, хотя в

И мой третий вопрос: почему Бруно так много внимания уделяет отношению human — non-human и практически ни слова не говорит о взаимодействии на уровне non-human — non-human? Создаётся впечатление, что акторно-сетевая теория опять выстраивается вокруг и на благо одних лишь людей. Получается в итоге тот же антропоцентризм, с которым мы боремся, только на новом витке. Или я

пиши мне на другой адрес diavolangelo@gmail.com

Мне кажется, кто-то пытался взломать мою почту.

Ciao

la tua Francesca per sempre

Rosi Plaitotti — Francesca Orrando

Дорогая Франческа!

Скажу прямо, твоё письмо пробудило во мне смешанные чувства. Сначала я умилилась и даже захотела посмотреть твой фильм. Но то, о чём ты пишешь дальше, меня очень расстроило. Франческа, я зла. Да, не скрою. И вот почему.

То, что ты читаешь Антельма и прочую концлагерную литературу — это похвально. Ты знаешь, у меня у самой еврейские корни. Но однажды я осознала, почему сторонюсь любых разговоров и дебатов на этот счёт.

Когда-то один знакомый психоаналитик рассказал мне, что у Лакана была клиентка, которая прошла пытки и допросы в Гестапо. Дело было, кажется, в Париже, во времена оккупации. Всю свою «послевоенную» жизнь она страдала от этого troumatisme. И Лакан проделал с ней одну очень интересную вещь — с его стороны это был абсолютно запрещённый приём. Ведь чего нельзя делать в любой психотерапии? Прикасаться к клиенту. Ты знаешь, я никогда не любила Лакана, этого пижона, бабника и абъюзера, разъезжающего на красный свет среди бела дня. Сегодня metoo его бы точно засудили. Но то, что он сделал с этой бедной женщиной, чудесным образом если и не излечило её от травматического опыта прошлого, то по крайней мере позволило понять, что именно было причиной её тревоги. Она смогла присвоить симптом, если выражаться их языком.

Представь себе, в

А что он вытворил в Америке, когда захотел попасть в Метрополитен Опера? Его никто не знал и чтобы ему показали изнутри весь Метрополитен, он представился Сартром, который был тогда у всех на слуху. И его пустили! Это тот же прелестный метод переозначивания, позволяющий магическим образом взломать нужные двери. Но я не об этом.

Насчёт цитаты из Антельма, которую ты приводишь — о том, что концлагеря это не

Так что, дорогая Франческа, пусть возвращение в более прохладные низинные земли Голландии остудит твой итальянский пыл. Надеюсь, ты не обидишься на мои слова. Читай последнюю книгу Донны, думаю, в Италии её вполне можно разыскать.

Рози

Francesa Orrando — Rosi Plaitotti

Дорогая Рози!

Я в корне пересмотрела своё отношение к Донне. Её последняя книга, о которой ты пишешь, у меня есть. Меня, честное слово, ужасают некоторые её идеи и поступки. В особенности, когда она призывает «Роднитесь, а не рожайте» (Make kin, not babies). У меня, как, впрочем, и у тебя, есть дети, и я не считаю, что философы вправе давать мне подобные назидательные советы. Она всерьёз пишет о том, что во имя родства со своей собакой ежедневно пьёт её мочу, чтобы у неё вырабатывался эстроген или что-то в этом роде. Это абсолютно квазинаучно и не вызывает доверия. Если мы станем пить мочу собак, мы не станем ближе к ним. Это старческий маразм, прости. А ты знаешь, как много её цитируют и насколько она популярна в университетской среде по всему миру.

Chi la fa l’aspetti, Рози. Chi la fa l’aspetti.

«торчишь будто осколком жизнь»

думаю, для этой планеты все мы торчим ненавистным осколком в теле её ландшафта.

твоя Ф.

Rosi Plaitotti — Donna Sorroway

Дорогая, привет, надеюсь, ты в порядке.

Тут одна моя итальянская аспирантка из Утрехта в нашей с ней переписке (она сейчас в Италии у своих родственников) высказала довольно параноидальные суждения о тебе и постгуманизме в целом. С её точки зрения, наша нацеленность на мультивидовое сосуществование и превращение нечеловеческих существ в полноценных агентов, приведёт, как она пишет, к неизбежному «антропокалипсису» (забавный термин, не спорю). Она там обложилась мемуарами о концлагерях — отсюда эти неуместные этические вопросы и чрезмерное, как мне кажется, впадение в меланхолию. Ты одна из наиболее цитируемых сегодня учёных. К тебе прислушивается весь прогрессивный гуманитарный мир — от феминистской среды до транс- и постгуманистической. Что ты об этом думаешь?

твоя Рози

Donna Sorroway — Rosi Plaitotti

О, Рози, я так рада тебе!

Что об этом можно сказать… Недавно кто-то из студентов прислал мне очередной сборник статей о постгуманизме (их сегодня выпускается — не в обиду тебе будет сказано — даже слишком много). Но одна статья меня всё же заинтересовала. Ёё автор — Тимоти Мортон, ты должна знать его. Он из Британии, кажется, по образованию филолог, занимался английским романтизмом. А сейчас выпускает книги по тёмной, как он это называет, экологии. Я даже процитирую тебе:

«Меланхолия — это объектное присутствие, которое нашей психике трудно переварить. Это буквально след другой сущности любого рода, близость которой была воспринята как травма. Меланхолия по определению подразумевает сосуществование, поэтому она оказывает серьёзное влияние на экологическое мышление, ведь экология — это мысль о сосуществовании прежде всего. Не обязательно с

Браво, мистер Мортон! Жму ваши тентакли! — воскликнула я в тот момент. Уж не знаю, разделишь ли ты со мной эту радость.

Хотя я и не согласна, что переваривание одного существа другим есть нечто ужасное и должно непременно вгонять нас в меланхолию. Я об этом пишу в своей книге. Мы являемся множественными процессами на пересечении различных форм и мест. Мы — поток, созданный разнообразием других потоков и необходимо это (рас)признать.

Понимаешь? Мы всегда жили на пересечении этих потоков и синтезов, пока на них наконец не обратил внимание сначала Уайтхед, а затем Делёз. Предлагая ускорить процесс, Делёз и Гваттари следуют рецепту некоего Р.Д. Лэйнга: он настаивал на повышении уровня безумия в наши реально Тёмные Века. Лэйнг выступает на стороне безумных и ратует за превращение разрушения, направленного на них, в силу, противостоящую отчуждающей позиции нормальности. Такой разрыв может принять одну из двух форм: либо крушение [breakdown], либо прорыв [breakthrough]. Поэтому я однозначно на стороне воображения. Я хочу довести эти потоки до предела. Нам необходимо сорвать фантазматический кран. Фуко был прав, когда заканчивал «Слова и вещи» тем великим, наделавшим шуму пассажем: «Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, — это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалёк. Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились, если какое-нибудь событие, возможность которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно в себе таит, разрушит их, как разрушена была на исходе XVIII века почва классического мышления, тогда — можно поручиться — человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке». Об этом я и пишу в своей книге. Хотя, как ты знаешь, меня до сих пор иногда путают с чёртовым фашистом Лавкрафтом. Я имею в виду его Ктулху. Но я пишу о другом. Хтулуцен — это термин на стыке двух греческих корней (khthôn и kainos), которые вместе определяют своеобразный хронотоп, внутри которого необходимо учиться жить и умирать, разделяя ответственность за нанесённый Земле вред.

Делёз был готов пожертвовать человеческим, если верить интуициям, заложенным в «Капитализме и шизофрении». Да-да, нам пора приучаться жить по новым правилам, без короны на голове. Во имя выживания планеты я готова пойти вслед за Делёзом. Хотя и верю в более оптимистичный сценарий детерриторизации. Но всё может быть… И я так же готова присоединиться к седьмому вымиранию, к окончательному решению человеческого вопроса — если, конечно же, это пойдёт на благо Земле.

твоя Донна

Francesca Orrando — Rosi Plaitotti

Рози!

Я на неизвестном острове, как в «Городе пиратов» Рауля Руиса. Одна. Позже ты поймёшь, почему я решила спрятаться именно на скалистом острове. Со мной томик Целана и тот норвежский нежно-мрачный философ Цапффе. Помнишь, прошлым летом немецкие художники пригласили меня в качестве лектора на резиденцию, посвящённую Целану и постгуманизму? Она называлась «Анабазис» (у Целана есть такое стихотворение, Бадью написал о нём одноимённое эссе). В юности, в Риме, я читала много поэзии — Паунд, Унгаретти, Монтале… И Целан тоже попадался. Но тогда он показался мне герметичным и совершенно закрытым. Как, впрочем, и сейчас. Я выступала с небольшой лекцией — как всегда, об основных категориях постгуманизма. И в конце один из участников задал мне очень странный, сбивший меня с толку вопрос: а не является ли постгуманизм — со своим multi-species coexistence, со стремлением уравнять всё и вся, растворить человека в

Он выразился именно так. И я вспомнила Роже Кайуа, который писал о свойстве мимикрии в животном мире. Его интерпретация этого понятия была на то время в корне отлична от научной. Хотя позже его теорию подтвердили биологи: в желудках у птиц они обнаружили примерно одинаковое количество жуков, способных и неспособных к мимикрии. Главный вывод: мимикрия не спасает. Кайуа считал, что, мимикрируя под среду, живые существа не пытаются спрятаться от хищника. В жесте растворения они стремятся исчезнуть — хоть на мгновение, но перестать существовать, стать одновременно ничем и всем. Быть охваченными, вписанными, развоплощёнными, неживыми. Это и есть слабое влечение к смерти. Слабое оно, наверное, потому, что до самоубийства тут так и не доходит. Но mortido в нас никто не отменял, оно по-прежнему прорастает. Очевидно, в современном мире именно постгуманизм несёт этот флаг влечения к смерти, поскольку наша цель — диссоциировать привилегированность человеческого, выровнять баланс human — non-human, раствориться в конце концов. Участники резиденции раскрыли мне кое-что новое в отношении Целана (которого я всегда прописывала по ведомству «поэзии после Аушвица»). Они показали мне самую длинную его поэму «Стретту», посвящённую атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Субъект здесь перестаёт существовать, точнее, он переходит в иное состояние — костной дым, обугленная материя. Во имя чего? Возможно, к несчастным японцам не относились как к людям? Не знаю. У Целана в «Стретте» выстраивается онейрический мир, в котором колёса крутятся сами собой и катятся по полю, усеянному трупами. Целан будто бы обращается к камням — только у них (а не у людей!) теперь и стоит искать утешения. Интересно, что сам Целан писал об объективной темноте поэзии:

«Темнота стихотворения = темнота смерти. Люди = смертные. Именно поэтому стихотворение, будучи тем, что хранит память о смерти, относится к человечнейшему в человеке. Поэма “темна” (герметична) прежде всего своей объектностью, материальной плотностью; она “темна” в смысле феноменальной непрозрачности, присущей любому объекту (как

На резиденции зачитывали ещё одно из его «геологических» стихотворений (у Целана их на самом деле много, как я потом узнала). Оно называется Schlieren. Шлир — это что-то вроде полосы-штрека, чёрного шрама в/на теле Земли; глубокая рана («ты меришь раны глубину ресницей»). Целан сравнивает человеческое тело с ландшафтом, раны холокоста и войны — со шлиром в теле планеты. А жидкий (liquid) глаз, внутри которого этот шлир (полоса раны) присутствует, он параллелит с людьми, ликвидированными в лагерях. Он пишет, что и скалы тоже болят. Не кажется ли тебе, что это и есть настоящий постгуманизм? Быть может, именно осознание этих вещей привело бедного Целана на дно Сены?…

На истине не женятся, как говорил твой Лакан. А того, кто всё-таки рискнёт, ждёт «мёртвая невеста», изощрённая казнь этруссков, о которой писал Вергилий: те связывали живого лицом к лицу с мёртвым и оставляли медленно умирать.

Вот это стихотворение:

SCHLIEREN

Schliere im Aug:

von den Blicken auf halbem

Weg erschautes Verloren.

Wirklichgesponnenes Niemals,

wiedergekehrt.

Wege, halb — und die längsten.

Seelenbeschrittene Fäden,

Glasspur,

rückwärtsgerollt

und nun

vom Augen-Du auf dem steten

Stern über dir

weiß überschleiert.

Schliere im Aug:

dass bewahrt sei

ein durchs Dunkel getragenes Zeichen,

vom Sand (oder Eis?) einer fremden

Zeit für ein fremderes Immer

Belebt und als stumm

vibrierender Mitlaut gestimmt

Франческа

Bella in vista, dentro è trista.

Ciao

перевод: Александр Сушинский

sualexaan@gmail.com

из книги: Апокалипсис глазами современников, сост. Наталья Витвицкая, Елена Панкратова, Антология, 2021 год