Фрейдова форклюзия

"… эти высказывания подводят нас к закономерному наблюдению, против причин которого выступали и предупреждали как Лакан, так и Фрейд. Речь идёт о пресловутой заботе о блага другого посредством передачи «тайного» знания, что послужит путём к этой цели. Идёт ли речь о закрытой артели с клиническим уклоном или курсе с блоками обучения, в акте высказывания с неизбежностью фиксируется тревога — тревога, подчас принимающая форму настоящего смятения в связи с тем, что психоаналитик не просто не способен на производство нового знания, но и не, позволим себе игру слов, не знает, как ему надлежит с имеющимся на руках знанием поступить…"

Завершая наши блуждания, мы хотим поставить под вопрос попытку аналитиков сказать о том, чем является анализант после того, как «отправляется в свободное плавание». Кто он такой — этот «самый анализант»? Очевидно, что «контролировать» следствия анализа вне аналитической ситуации — невозможно или это противоречие в формулировке. Закрадывается подозрение, что тот самый бытийствующий анализант «после выпуска» — фантазматическая фигура, позволяющая психоаналитику желать собственной практики.

Ведь даже если мы возьмём истории курирования случаев, переданных другим аналитикам, вполне резонно полагать, что для «адресата» переданное письмо становится чёрным ящиком, поскольку задействовано желание другого психоаналитика. Потому-то, по всей видимости, в разговоры о том, что собой может представлять субъект после анализа, прокрадывается вопрошание аналитика, кем является он сам после прохождения собственного анализа. И снова мы выходим к месту, которое отсылает нас к желанию Фрейда: желанию, чтобы учреждённая им практика производила других аналитиков.

Но откуда мы это знаем? Исходя из наблюдений за собственной клинической практикой, аналитик порой с удивлением может обнаружить фантазию, что тот или иной анализант сам бы мог стать неплохим аналитиком. Особенно она ярко подчёркивается, когда анализант никаких позывов к этому не выказывает. На т.н. контроле мы сначала можем предположить «грязный задник» этой фантазии в том, что подспудно заботимся о благе анализанта, восполняем его нехватку. Однако более аккуратное разыскание даёт нам понять, что это психоаналитик задаёт себе опосредованным образом вопрос, каким он является психоаналитиком. И этот вопрос возвращается в отчуждённой форме вместе с продуцируемой дискурсом речью, в которой субъект бессознательного и конституируется в ходе «про-говаривания» на кушетке. Именно потому, что аналитику надлежит в своей практике занимать место объекта-причины желания и для него лежит «запрет» на проявление собственной субъективности в аналитической ситуации, вопрос о ней вмешивается на «другой сцене».

В топологической презентации «внутренней восьмёрки», в месте несуществующего пересечения двух — приватного и публичного — кругов, в котором обретается место малого, а и которое служит удвоению означающего и его, означающего, переносу на другой уровень, аналитику (по призыву Лакана) — как телу и объекту — престало располагаться время от времени. Однако, как уже было сказано, находится в этом месте аналитик всё время не может. И дело здесь не в том, что это «не может» — имеет отношение к «слабости» желания аналитика, но — непосредственно к темпоральной логике его функционирования, тактам срабатывания. Но что же может выводить из положенного ему места?

Имеется версия, (перефразируем её вольно) что нервотик навязчивости может вернуть и тревогу психоаналитику, «сгенерировав» её, так сказать, на «пустом месте». В силу чего и может быть обнаружено то самое искомое последнем расщепление, обнажающее нехватку и по причине чего можно устроить «локальный саботаж» аналитическому процессу. Саботаж, мы можем полагать, нацеленный на очередной манёвр сокрытия нехватки субъекта. В том же самом дереве рассуждений делается акцент на том, что за анализантом имеется некоторого рода знание, которое, подвергнув анализу, позволит вывести описание о действительном положении дел в психоанализе на данный исторический момент. Сразу не является очевидным, в силу каких побуждений происходит переключение источника знания о состоянии дел и его легитимация. С одной стороны, уже было дано описание кризиса производства аналитического знания «внутри» собственного дискурса. С другой, источник знания, открытый Фрейдом, производимый истерическим дискурсом, как кажется, не может отвечать требовательной сложности поставленных перед психоанализом задач, поскольку своеобразным тупиком этого знания является восполнение, завязанное на фаллической функции.

Т.е. на неудаче, заданной пределами эдипального тупика и замаха на его перформативное «переформатирование»: реорганизацию логики фантазма, что задана запретом на инцест и обходных символических путей частичного удовлетворения влечений. В этом смысле, хотя и происходит известная «латентная» задержка от «надлежащей реализации» частичного удовлетворения влечения — к «нормативному» объекту, тем не менее, как кажется, эта машинерия завязана на либидинальном отношении и упирается в неразрешимость отсутствия сексуальных отношений. В то время как развитие теории Фрейда и Лакана — каждого на свой манер — чётко намеревалось уйти от синтезирующей унификации либидо. Опять же, создаётся впечатление, что «затухание развития» аналитической теории проходит в той же интонации: как из Фрейда, так и из Лакана фабрикуют любовный утраченный объект в вытекающим способом обхождения с ним (обретение или утрата) и исходящими из этого следствиями (меланхолия, мания, удержание, восполнение и т.д.). Здесь может пролиться свет, от чего Фрейд совершает резкий крен в сторону фигуры великого человека, а крен Лакана — с попыткой уйти от метафоризации, завязанной на диалектике раба и господина, в область топологичесой лингвистерии, на «поверхности» которой эти означающие и «паразитируют». Ведь если основатель психоанализа играл по-крупному, совершая замах на «захват» пространства теоретического, то Лакан диверсификацировал «рисковое поле» через введение логического времени, которое бы стратегически модифицировало амбициозность Фрейда.

Похоже на то, что при вхождении в анализ происходит структурная «перезапись» т.н. амбивалентного отношения к отцу — эта самая амбивалентность приобретает другое значение.

В этом смысле, можно постараться понять противоречие: почему оба исследователя на

Мы постараемся исходить из наивно поставленного вопроса: что же позволяет хотя бы на время аналитику заключить собственное "я" в скобки, редуцировать, занимая то самое место объекта, не имеющее зеркального отражения и что является объектом — причиной желания — малым а? Почему Лакан призывает занимать это место не только в клинике, но и в публичности, тогда как Фрейд ещё мог себе позволять роскошь бытия субъектом с ярко выраженной нехваткой? И почему, по проницательному наблюдению, Фрейду удавалось делиться тревогой, а Лакан — уже мог лишь уповать на это как на следствие аналитического вмешательства в желание одержимого? Тут-то мы и возвращаемся к композиции триумвирата: великого человека, невротика навязчивости (героя нашего времени) и институции (о которой здесь речи ещё не шло). Размещая в регистрах RSI, начнём с того, что оказывается невыносим для невротика неусвояемым при вхождении в пенаты аналитического дискурса?

Как кажется, отец в аналитическом дискурсе расщеплён на следующие сценарии: с одной стороны, это тот с кем действительно в некой мифической перспективе надлежало вступить в эдипальный сценарий, завязанный на инцестуозном объекте и от кого надлежало получить генитальную преемственность, но от

"При этом одну фразу он оставляет без внимания. Ганс Закс завершает свое описанием поэтом как героем той истории, которую он рассказывает, что приводит Закса к наблюдению, что его идентификация (в смысле признания, опознания) рискует разрушить идентификацию слушателей с героем. «Чтобы избежать это препятствие, поэт должен сделать героя безличным или, лучше скажем, сверхличным, тем, с кем могут идентифицироваться все слушатели, поскольку он одновременно — каждый и никто».

Фрейд пропускает эту фразу, потому что его внимание сосредоточено на фигуре героя, господствующего перед лицом Бога или Вождя.

Идентификация, для Фрейда, является в первую очередь, если не сказать по своей сути, иерархической. Ей он подчиняет идентификацию горизонтальную. Она востребована иерархической идентификацией, не обязательно ей предшествующей, возможно и возникающей одновременно. Ностальгия по отцу привлекает внимание Фрейда в то время, как он пытается понять, как множество я в процессе оформления отделяясь от оно и между собой — также распознают друг друга как подобных."

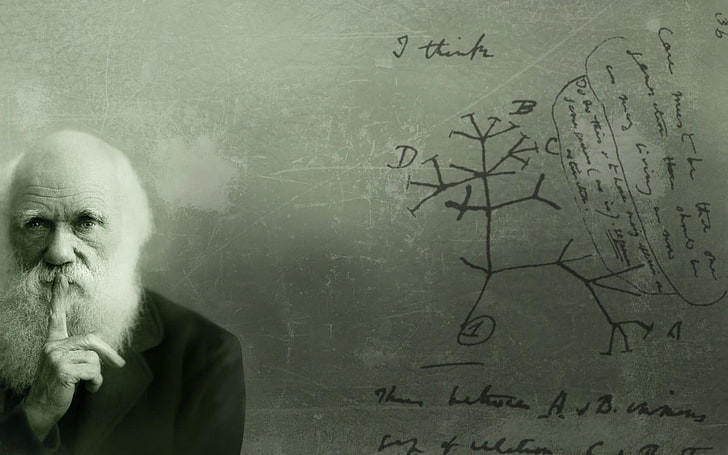

Здесь становится чуть более понятным, от чего институализация анализа могла вызывать и Фрейда тревогу и тот разительный контраст с его желанием не ограничивать распространение анализа какими бы то ни было рамками в принципе. Фрейд «знал»— и это знание сформировалось на основе отказа, — что формирование и организация по образцу линеевской родовидовой таксономии ведёт в тупик, хотя был кровно заинтересован проблемой передачи аналитического знания, способа его описания, а также его «дарвиновской» экспансии…

И именно отказ Фрейда от основания анализа на символическом сакральности, замыкании на матримониальной перспективе, метафизических философских «предпосылках государственности», гомогенности «мистического успокоения» — сделал эти «судьбы» для психоанализа чем-то Реальным; чем-то таким, отказ от чего может сулить источник наслаждения настолько сильный, что от него лучше заблаговременно держаться поодаль, от чего то и дело вовсе происходит отшатывание, но который в то же самое время и даёт анализу «гарантию» пробуждать и фиксировать тревогу, обнаруживая условиях формирования нехватки в дискурсе как таковом.

Но мы так и не приблизились к попытке объяснить тезис, согласно которому на стороне одержимого имеется доступ к знанию: знанию, которое так необходимо для психоаналитика и чья выводимость из дискурса под вопросом повисла в неопределённости кризиса производства. Знаком чего и служат песенка о необходимости «верности учению и рециркуляцию брожения в ограде Школы».

Итак, вспомним и повторим базовое различие о пространственной смещенности формирования и манифестации симптома, но темпоральной одновременности срабатывания этих точек: в логическом времени — активизация симптома предшествует его формированию. Хотя и на феноменологическом уровне может подлежать регистрации та или иная навязчивость, однако статус чего-то такого, что неотвратимо повторяется как настоятельное — когда сознательное намерение что-то с этим поделать, само воспитывается в порочный круг, — устанавливается только тогда, когда действие, основанное на «знании о симптоме», терпит сбой замещает собой «первичную» навязчивость по значимости неразрешимости.

Известно, что симптом является компромиссным образованием, обходным путём по удовлетворению влечения и образуется по причине неудачного его, влечения, вытеснения. В

Говоря иначе, означающее не работает так, как прежде, и это положение дел обнажает несуществование сексуальных отношений. Мы хотим сказать, что фигура великого человека возникает в Реальном именно потому, что условие возникновения сексуации больше не может поддерживаться чисто эдипальным сценарием в символическом. Скорее — и это наведение мостов позднего Лакана — Эдип как неразрешимость, коллизия, выступает как «общее» имя для неудачи, сбою символического в присущей ему тотализации. Спотыкается оно не так, как это можно реконструировать из донаучного, додекартовского переворота — где антиномия пола еще могла зиждиться на мифологическом «сказании двух начал», текучести хоры и эрегированной устойчивости воображаемого фаллоса (хотя сама эта вилка, скорее, представляет собой «современное» восполнение в дерридианском смысле), — но уже дополнительно отягощено расщеплением означающего, из щели которого креационистки выпадает акт высказывания. Обозначенное расщепление и даёт о себе знать на уровне, где должна бы происходить регулировка наслаждения т.н. батареей, цепочкой означающих, однако в

И те самые «коротящие» означающие, по всей видимости, есть ничто иное, как продукт фаллического антиинцестуозного требования, выпадение остатка, что субъект придерживает оберегает от взгляда и слуха Другого: то малое а, по отношению к которому и формируется компромиссное удовлетворение в виде симптома. Только вот специфика «симптоматического» ознающего подвергается своеобразному переписыванию.

Если на момент формирования эдипальной фазы мы ещё можем говорить о

Стоит сказать больше: о некотором семейном оазисе, тихой гавани, в котором становление Эдипа происходило бы триангулярно + фаллос, мы можем говорить лишь задним числом только благодаря мифическому конструированию этого положения, исходя из статуса функционирования теории психоанализа в публичности. А в осадке — стоит признать эту «базу» как перманентную неудачу в качестве логического условиях прохождения Эдипа — наследие Эдипова комплекса содержит в себе осколок отношения к фигуре великого человека, из которого и будет происходить как манифестация сексуации пола, так и её обречённость на формирование субъекта бессознательного и дальнейшие перипетии преобразования судеб влечения. Неудача, уже на поддержку вытеснения которой, в свою очередь, мобилизуется «детский» либидинальный запас субьекта.

Ведь, как мы помним, Фрейда удивляло то, сколько энергии требуется на поддержку вытеснения; вытеснение это по определению неудачное и субъект заинтересован в том, чтобы сохранялся статус-кво: стабилизация баланса между вытеснением и его неудачей. В противном случае крен в ту или иную сторону чреват избыточным наложением — и субъект знает об этом. Здесь-то и разворачивается воображаемая диалектика поддержки или изоляции (поддержки в другом виде) нехватки Другого на ниве приращения S2, «фатический обмен», потуги коммуникации и попытки и сохранения симметрии Я-идеального, императивность Сверх-Я — и другие увёртки субъекта, что производят бесконечность зеркальных лабиринтов значения. Симптоматичные знаки (что так ярко видны при клиническом наблюдении при разворачивании невроза того или иного типа), «функционеры» вытеснения невозможного ответа на вопрос: какой сексуации мужчина или женщина. Воображаемые идентификации в опочивальне научного знания пола, призванного «спать в реальном».

Однако субъекту, как производному того дискурса, положен предел в виде его истины — тревоги, что «не обманывает». Другими словами, градус тревоги, нарастая с вытеснением, в определённой момент становится невыносимым. И невыносимой тревога, полагаем, становится как раз тогда, когда нехватка отцовского означающего сталкивается с эвдемонизмом университетской воронки. В этот момент и может возникнуть шанс «образования выкидыша», ретроактивной актуализации ранее упомянутого осколка: несомненно, что у Фрейда в определённой момент развития невроза «выбило пробки» определённых означающих (в силу «замыкания» других), однако, как им самим отмечалось (разрыв с Вильгельмом Флиссом), эта форклюзия не привела его к развязыванию параноидального психоза, но заставила занять определённую позицию, благодаря которой начало выстраиваться новое, раннее невиданное отношение к Реальному — и продвижение к границе последнего.

Стало быть, не всякая форклюзия ведёт к психозу — и это убедительно показывает Лакан на примере Джеймса Джойса или Кьеза — Антонена Арто. А это значит, что за Фрейдом — в его расщеплённости — было знание определённого типа, что позволяло свести идеал-Я великого человека и господское означающее.

Знание, ставшее аналитическим бессознательным, но запавшим «семенем» в «эпифеномен» аналитического дискурса — теорию невроза навязчивости. Однако «дать плод» это семя сможет не ранее, чем невротик, «обожравшись» тревоги Другого, не забредёт со своим «несварением» на территорию психоанализа и наконец не встанет на необходимые рельсы, — где его симтом получил бы структурно-динамическое преобразование (что в аналитической теории навоза навязчивости присутствовало исторически, то и имеет место в его структурном плане).

Мы смеем надеяться, что дали некоторое предварение к вопросу о том, как так сложилось, что за невротиком может иметься знание, что было необходимо для анализа психоаналитического бессознательного. Навскидку, это может помочь объяснить, как Фрейду удалось учредить настолько специфически противоречивый дискурс, что нёс бы в себе самоподрыв любой попытки организовать групповую идентичность на основе либидинального отношения к Другому, с одной стороны, и условия производства пересборки структуры субъекта не только с образованием сексуации иного типа, но и с её конституриронием как таковой. Так, скажем, если институция, находящаяся по ту сторону аналитика — это нечто такое, что располагается в области Реального и что поддерживает устойчивость срабатывания переноса, то возможно это только благодаря лишь особой форклюзии Фрейда, описание которой ещё ждёт своего часа.

Это обстоятельство прослеживается в его фантазме о борьбе Ганнибала и Рима или его собственного противостояния римской католической церкви. И если всё же аналитику надлежит занять место объекта-причины желания, то лишь ввиду того, что выделение аналитического малого, а несёт на себе печать фрейдовакого преобразования влечений, что и было сориентировано инстанцией великого человека: невозможная идентификация с актом аналитического высказывания и порождает условия для внесения аналитического разреза, что является «рабочим инструментом» психоаналитика и одновременно с тем — отнимает у психоаналитика возможность занимать место великого человека, становиться господином и отождествляться с Реальным отцом.

Но — производить особую процедуру мышления, что, используя как плацдарм инстанцию Имени-Отца, идёт в своих следствиях дальше установленного горизонта «недомогания культуры». Ведь если в ходе анализа и обнаруживается нехватка Другого, сводимая в конечном итоге к выпавшему из него объекту а, то лишь по причине его особого не-существования, — его вмещенности в пустоту провала тотализации символоического, что ограничивает его расползание (у Другого нет большого Другого) и обусловливает его несовпадение с фигурой великого человека: той «непосредственной загрузки объекта», что выступала бы до формирования объекта желания, в то время как «запас» этой загрузки в итоге и являлся порождения детского либидинального капитала.

Наш канал в Telegram: https://t.me/GonzoAnalyst