Психоанализ и теоретическая мысль

Психоанализ сегодня практически полностью отождествляется с философской мыслью. При этом известно, что инструментарий психоаналитической теории существенно отличается от того, который вырабатывает сегодняшняя — будто то философская, будь то просто академическая — интеллектуальная практика. Тем не менее, бессмысленно ставить вопрос так, как его обычно ставят в курсах по истории психоанализа, спрашивая об «уникальности психоаналитического подхода» и его отличии от прочих интеллектуальных практик. Вопрос не в том, что нового принесла с собой психоаналитическая теория, а в том, что нового психоанализ принес в саму теоретическую мысль. Речь идет о «теории» как специфической манере мышления, сформировавшейся на определенном историческом этапе в т.н. западной философской мысли. Очевидно, что по существу это совершенно разные вопросы.

Поэтому речь должна идти не о содержании отдельных теоретических положений психоанализа. Имеет значение не сумма новаторских идей, которую психоанализ привнес, скажем, в поле психологии, которой тогда, в

Поставленный таким образом вопрос отмечен определенным неудобством, поскольку сегодня любое высказывание об отношении психоаналитической мысли с теорией не может стоять иначе, как только в форме вопроса об отношении психоанализа к науке. Почти все в этой области начинается и заканчивается ссылкой на дискуссии, в которых обсуждается якобы животрепещущий вопрос: является психоанализ наукой или же нет?

Если набрать в любом современном поисковике слова “психоанализ” и “наука”, можно незамедлительно получить огромное количество статей о том, в каком смысле, с одной стороны, психоанализ к науке имеет отношение, а в каком смысле наукой он все же не является. Точно так же нетрудно получить информацию о том, в каком смысле он немножечко «искусство», а также заодно немножечко «религия» — и здесь начинаются банальные рассуждения на заданную тему, вертящиеся в заданном кругу понятий. Вопреки этому, мы не будем выяснять, в каком смысле психоанализ со всеми своими приемами, методами, ставками, ожиданиями, теоретическими предложениями является или же не является наукой с точки зрения абстрактного подхода к этому вопросу — с точки зрения возможности, скажем, взяв конкретные положения психоанализа, поверить их наукой, искусством или чем-то еще. На этот вопрос можно дать только один небанальный и, надеюсь, истинный ответ: психоанализ в том смысле имеет отношение к науке, в каком желанием Фрейда было то, чтобы это отношение он имел.

Известно, что Фрейд действительно в отношении науки имел определенные амбиции — факт, на котором часто спекулируют и гораздо реже ставят это ему в заслугу. И мы не погрешим против психоаналитического подхода, если сделаем небольшой, сугубо психоаналитический вывод о том, что создание науки лежало в проекции желания Фрейда. Заметьте, я не говорю о планах, целях, о некотором научном планировании собственной жизни как таковой. Я имею в виду то, что желание создать науку лежало в перспективе фрейдовского желания.

Имея хотя бы минимальное знакомство с

Но, в любом случае, хотя, как видно, то, что мы имеем в дискуссии под видом науки, всегда является некоторой идеологемой науки, а не научной практикой как таковой, тем не менее, даже на этой основе обсуждать ее отношение к фрейдовскому начинанию нет ни малейшего резона. Совершенно ясно, что материал, который Фрейд нам оставил, научным не является. В этом смысле, разрешается та самая вечно мучащая нас загадка, водораздел, пролегающий между намерением и желанием. Получить науку было желанием Фрейда. С этим связаны его юношеские амбиции, некоторые неудачи на почве вполне к тому времени легитимной психиатрической науки. Не то чтобы Фрейд был плохим учеником — учеником он был хорошим, но ему всегда хотелось большего. Как он сам с юношеской прямотой признавался, ему хотелось создания чего-то великого и совершенно нового. Иногда Фрейду это ставят в упрек, подозревая, что весь психоанализ является авантюрой, обслуживающей его эгоистическое желание славы.

На самом деле ничего такого и близко нет. Если речь идет о желании, то это никогда не желание славы напрямую. Мы не находимся в области психологизма.

В любом случае, именно наука, будучи тем, что перед Фрейдом постоянно маячило, стала его желанию определенной опорой. Тем не менее, ничему не противоречит то, что то, что в итоге получилось, ни в коем случае на науку не похоже. Связь с наукой здесь сохраняется в фантазматическом горизонте. И когда так неуклюже и робко пытаются выяснить, является психоанализ наукой или же нет, на самом деле идут на поводу у желания Фрейда вместо того, чтобы поступить согласно психоаналитической мысли и прямо указать на то, что это и есть именно «желание Фрейда». Сделать это — означает как раз и указать на то, что все дискуссии о том, сколько в психоанализе от науки, а сколько от религии, являются совершенно бесплодными. Пока мы не отдаем себе отчета в наличии здесь фантазма со стороны самого создателя психоанализа, мы ничего в этом споре не понимаем.

Но, тем не менее, указав на реальность желания Фрейда, нужно сказать и о том, что сам Фрейд называл своим научным методом. А он именно так его называл, и когда он начинал свои лекции под знаком знаменитого их зачин — «уважаемые дамы и господа» — он каждый раз действительно обещал предоставить «метод». До конца это, разумеется, никогда не происходило, но здесь производилась определенная репрезентация, и ее очень важно не путать с простой «видимостью». Точно так же важно насчет собственного аналитического начинания Фрейда не ошибиться и дать ему, наконец, правильно толкование.

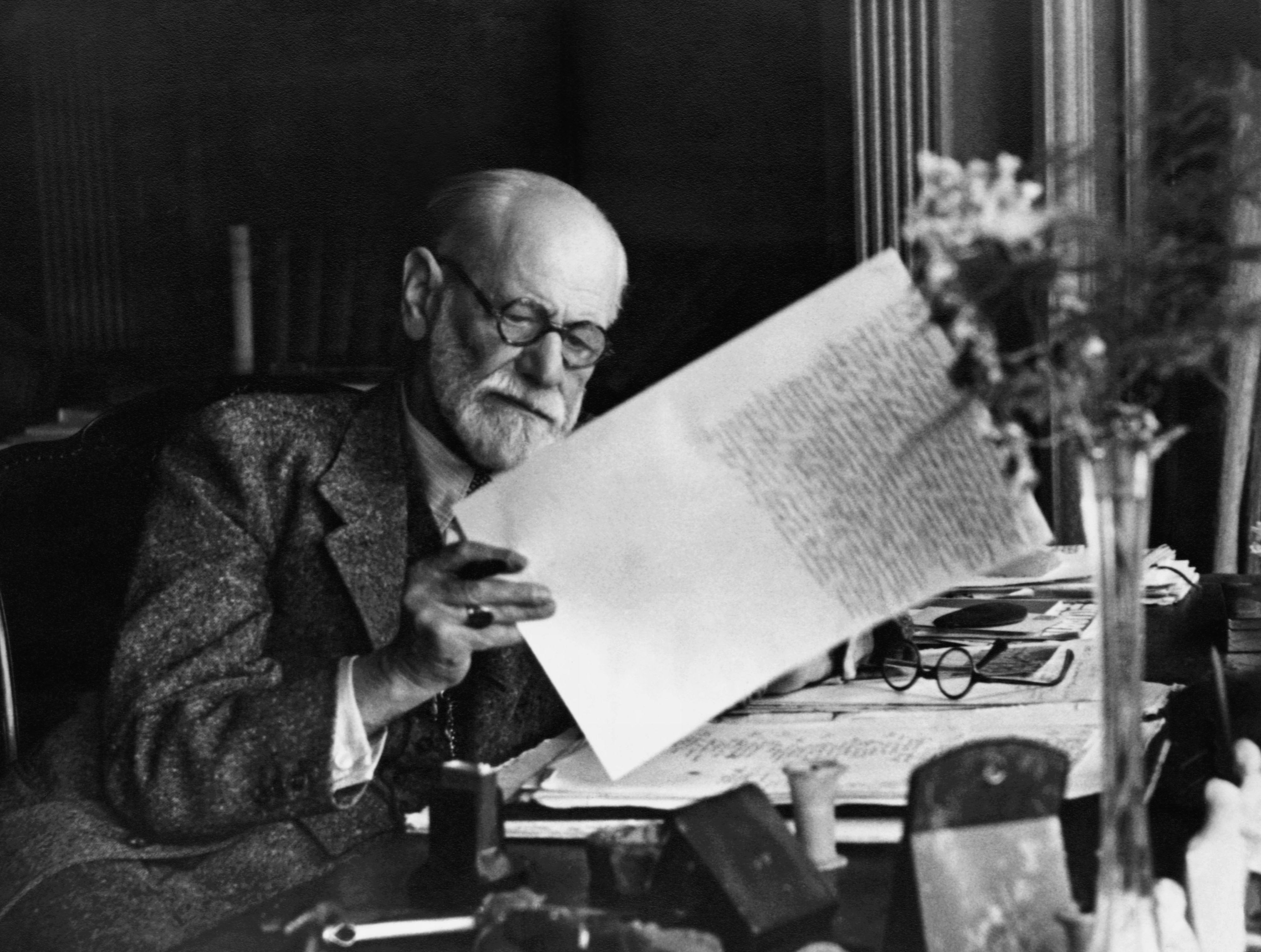

Чтобы это сделать, следует также взглянуть и на те толкования психоаналитического предприятия, что уже существуют. С этой точки зрения стоит упомянуть Мишеля Фуко, который, помимо прочих его достижений, рискнул дать психоанализу надлежащее объяснение. Одновременно с этим он указал на существо того — тем самым, отвечая на поставленный нами вопрос — каковы же в реальности истоки психоанализа именно в области теории и теоретического мышления.

Фуко пытается объяснить, что такое психоанализ в свете того поворота, который был совершен многими западными начинаниями. При этом он не называет их дисциплинами или там течениями в мысли, а понимает их как интерпретации. Фуко интересуют типы разметки, имеющие отношение к теории — философской, разумеется — т.е. к определенному инструментарию мысли, которые претерпели в конце девятнадцатого века значительные изменения. В специальном докладе под названием «Ницше, Фрейд, Маркс» — Фрейд находится, как вы видите, посередине, хотя непонятно, почему, поскольку ни хронология, ни логика не могут нам этого объяснить — Фуко делает смелую попытку предположить, что в случае психоанализа мы имеем дело с тем, что сам он назвал культурой, или «техникой» подозрения. Имеется в виду то, что выделенные им три интерпретации — а именно, марксистская, ницшеанская (о которой трудно говорить, потому что от метода здесь, разумеется, сегодня и следа не осталось) и психоаналитическая, которая вполне себе осталась и процветает, в отличие от марксистской — три этих теоретических стиля, по мнению Фуко, имеют дело с одним и тем же — а именно, с вытаскиванием потаенного на свет. И в случае марксизма, который работает с идеологией как иллюзионистской техникой правящего класса, и в случае Ницше, который работает с тем, что он называет «малым кругом» людских мнений и толков, скрывающих рессентимент, и в случае психоанализа, который работает с бессознательным и «вытесненным», мы вынуждены иметь дело с тремя различными, но, тем не менее, схожими в основании инструментариями, связанными с работой над потаенным. Именно это является целью, как марксистской практики, так и ницшеанской мысли, так и психоаналитической теории. Так полагает Фуко.

Следует признать, что это мнение выдержало проверку у публики. Многие всерьез сегодня говорят о культуре подозрения. В частности, этим термином активно оперирует, например, довольно передовые философские представители петербуржского университета. Тем не менее, есть в этом определении что-то крайне неудовлетворительное, которые немедленно выявляется в момент применения его к ряду психоаналитических инициатив, включая лакановскую. Так, если в случае марксизма все это еще вполне уместно, то с прочими двумя стилями мысли так обходиться, пожалуй что, не стоит. Привнесенная в мир вместе с марксизмом обычная антиидеологическая позиция действительно пронизана подозрением. Тем не менее, надо заметить, что не только ницшеанская проповедь, но и психоаналитическая практика во многом из этой рессентиментной истории подозрения выпадают. Одновременно с указанием на этот факт, хотелось бы сделать прививку против некоторых толкований психоаналитического мышления, которые тоже довольно популярны сегодня и находят свое теоретическое выражение. Существует, например, работа Карла Гинзбурга, итальянского культуролога, вошедшая в его переведенную книгу «Мифы, эмблемы, приметы», где он пытается объяснить вывести происхождение психоанализа из особой парадигмы мышления, которую он сам назвал уликоведением.

Гинзбург, в частности, показывает на сродство криминологической мысли с психоаналитической практикой. Иначе говоря, он предлагает оправдание фукианской гипотезы о том, что психоанализ является детищем господствовавшего в то время настроя на подозрение и объясняет, каким образом эта самая работа с уликами, уликоведение, сделало возможным психоаналитическую теорию, которая якобы вся заточена под работу с

Именно от этой метафоры сегодня следовало бы, насколько это возможно, дистанцироваться, показав, что она, невзирая на изящество, не доходит до сути того багажа, который психоанализ в теоретическую мысль привносит. По сути, метафора эта в

Так, подход к психоанализу как к практике подозрения — или же, в более узком масштабе, уликоведению — с одной стороны может показаться новационным. Он таким и был еще в семидесятые годы, когда существовал запрос на демонстрацию неабсолютности психоаналитического знания (как будто кто-то говорил, что оно абсолютно — во всяком случае, Фрейд не претендовал на это точно). С тех пор прошло немало времени, и мы видим, что подходить к психоаналитическому знанию таким образом — означает распрощаться не то что с его «развитием» — для этого развития сегодня, если судить по нынешним лакановским кружкам, нет никаких ресурсов — но и с надеждой понять то, что это знание собой представляет. Какие бы претензию к психоанализу ни были у многих действительно интересных и значительных мыслителей прошлого века, ни одна из этих претензий не может быть поводом для того, чтобы не суметь обойтись без того чисто философского подхода к трактовке анализа, который они развивают. Как говорил Лакан, это просто другой дискурс. Иное дело, что философия чувствует себя на этот обед званой, а чувствует она себя так потому, что психоаналитическая теория то и дело норовит, будучи спрошена, отдать не то, чего у нее нет, а то, что у нее есть — а именно, саму аналитическую практику. Философские интерпретации психоанализа — более-менее неадекватные ему — появляются именно потому, что здесь остается пустое место: психоаналитики зачастую все еще продолжают работать с психоаналитической мыслью, как с

Имея объектом эту самую «психическую жизнь» (пусть даже она существенно отличается от того, что мы знаем о психической жизни из психологии — а мы знаем, что психоанализ работает с психической жизнью совершенно иначе) — и даже прекрасно сознавая, что это еще далеко не все, современные психоаналитики продолжают работать с материалом Фрейда именно так. По сути, они незаметно для себя предполагают, что все то, что Фрейд представляет в качестве аналитической практики, как раз является тем ядром, вокруг которого формируется психоанализ. Здесь имеет место досадное предубеждение, согласно которому то, что Фрейд предлагает в качестве объекта собственного исследования — проявления бессознательной жизни, клинические случаи, теоретические выводы из этих клинических случаев — как раз и является объектом психоаналитической мысли.

В этом смысле возникают опасения, что мы сегодня продолжаем мыслить психоанализ внеисторически. Не в том дело, что мы не допускаем развитие психоанализа, усложнение его теории и т.д. — все это налицо, с этим никто не спорит. Я намекаю на то, что мы все еще сегодня видим дело аналитической теории в том ключе, который предоставляет образ мысли совершенно ей чуждый. Речь идет о психологизме, которому была посвящена соответствующая лекция. Психологизм — это не только фиксация мысли на определенной области, но и весь в целом определенный уморасклад, попав в который, выйти из него непросто, поскольку сам по себе он готов объяснить все что угодно. Это, в том числе касается и психоанализа. Когда мы слышим о психоанализе, нам на ум приходит Фрейд и его знаменитые «случаи», но также и всякая чертовщина, которая крутилась возле психоанализа в публичном поле. Мы не приучены мыслить психоанализ не как смесь причудливой теории и скандальной практики, а явление, которое представляет собой именно вмешательство в историчностное измерение теоретической мысли.

Это измерение в первую очередь предполагает, что мы работаем с теорией так, как она сама предлагает нам работать с другими объектами. Но если применить это правило к теории Фрейда, то получится, что в первую очередь мы не доверяем тому, что сказал нам сам Фрейд. Не доверяем не потому, что мы в этом сомневаемся или хотим поверить его данные, скажем, последними достижениями нейрофизиологии — ни в коем случае. Мы сомневаемся, скорее, в той цели, которую Фрейд обозначил. Мы допускаем, что поскольку Фрейд, описавший инстанцию желания, тоже является субъектом желания, то в этом случае то, что он нам сказал, не является тем, что он хотел сказать напрямую. Более того, то, что он даже сказать не пытался, иногда оказывается в исторической перспективе самым существенным.

В этом отношении хотелось бы представить сцену возникновения психоанализа — именно его теоретическую сцену — как можно более непредвзято, и одновременно предложить освещение этой сцены, сделанное из определенного ракурса, на существование которого обращают внимание довольно редко. Дело в том, что когда мы имеем дело с теми, кто являются свидетелями появления психоаналитической теории на свет, то мы имеем шанс заметить некоторые происходящие в этот момент важные вещи.

Всякий раз, когда мы берем факт возникновения психоанализа чисто исторически — я сейчас говорю не об историчности как философской и политической категории, а просто о некоторых исторических обстоятельствах — то прежде всего бросается в глаза не то, что говорит или пишет Фрейд, а то, как отреагировали на фрейдовские новации в том поле, которое его окружало. Из каких компонентов складывается это поле? Другими словами, кто все эти люди, которые почли своим долгом на сам факт существования фрейдовского дискурса как-то отреагировать? Здесь, как минимум, две составляющие. Во-первых, это поле интеллектуалов, т.е. людей так или иначе «мыслящих» — причем не обязательно в той чисто гуманитарной стилистике, к которой сегодня в интеллектуальном поле свелось практически всё. Во-вторых, это поле, представляющее собой более-менее размытую группу так называемых «приличных людей», людей определенного круга — того самого, из которого Фрейд большинство своих пациентов и брал. В этом плане забавными представляются благочестивые рассуждения психотерапевтов о том, что врач — психоаналитик — мол, не имеет права иметь знакомства с теми, кто составляет объект его практики. Возможно, для более-менее анонимной аналитической среды это и осуществимо, но в случае, когда речь идет именно о построении теории тех масштабов, на которые посягал Фрейд, это было решительно невозможно. Те, с кем Фрейд говорил на своих лекциях и вечерах, по сути и были теми же, кто служил материалом для его практики — даже если напрямую в данный момент анализ у него не проходили. По сути, это был очень тесный круг, наполненный сплетнями и толками, которые органично вырастали из тех пересудов, что вела между собой эта среда.

Как раз в то время уже полностью сложилась вполне развитая практика бюргерского мышления, которая с тех пор не раз подвергалась уничтожающей критике — хотя наполнявшие данную среду люди по существу интеллектуалами не были и звезд с неба не хватали, хотя многие вполне себе пописывали — например, в ежедневных газетах. Сегодня это бюргерство довольно слабо изучено — с переменным успехом это пытаются сделать некоторые социологи. При этом мы до сих пор не совсем понимаем, что это за «буржуа» — хотя для понимания того же Кьеркегора это было бы сделать очень полезно — по сути девять десятых его претензий и того недовольства, которые он выражал в своих объемистых писаниях именно этому кругу и адресовывалась. Мы плохо себе представляем, насколько же этот класс — по выражению Маркса — был прогрессивен, хотя он и вправду прогрессивен — правда, своим определенным, отведенным ему способом.

Описание этой прогрессивности неизбежно хромает по той причине, что свои самые любопытные качества этот класс парадоксальным образом проявляет тогда, когда ему указывают на его историческую ограниченность. Именно в эти моменты присущая ему прогрессивность суждений вспыхивает с особенно яркой силой — с этим и связана хорошо известная двусмысленность таких проектов как марксистский. Последний, как многие замечали, находит широкий отклик именно в силу присущих субъекту огрехов, которые он и сам вполне готов признать. Но когда мы сталкиваемся с такими редчайшими ситуациями, как неожиданное возникновение фрейдовского высказывания — которое по своим ухваткам совершенно на марксистское не похоже, и, стало быть, Фуко тут прав не до конца — то вся подоплека этого буржуазного интеллектуала сразу всплывает на поверхность.

Именно здесь возникает измерение, о котором всегда говорят с известной толикой ханжества. Имеется в виду ханжество, которое каждый раз звучит в словах о том, что Фрейд, якобы, поначалу был «не понят». Что нашлись злонамеренные и необразованные типы — например, клерикального толка — которые набросились на Фрейда, подвергнув его остракизму. Когда нам из лучших просвещенческих побуждений рассказывают подобные истории, то рисуют тем самым картину, которой следовало бы тщательно избегать. Это картина — необходимо с самого начала определить ее правильно — рисуется со стороны так называемого научного эволюционизма.

Картина эта предполагает, что существует совокупность научных достижений, каждое из которых — это молчаливо подразумевается — приходит в установленное для него время. Т.е. если научное достижение появляется, это означает, что для него уже сложились определенные условия, совокупность некоторых предпосылок. Следует сказать, что в возникновением психоанализа все это оказалось разбито вдребезги. Речь идет не о содержании аналитической теории — сам она на науку повлияла очень мало. Речь о масштабной пертурбации в том поле, где психоанализ попытался сработать именно как событие в области теории в ее историчностном смысле.

Не очевидно ли, что когда мы имеем дело с историей возникновения психоанализа и в частности с реакциями окружающих на учение Фрейда, делается совершенно очевидно — вся общественность, включая, в том числе научную, к учению Фрейда была неподготовлена, причем неподготовлена радикально.

Здесь вспоминается метафора, которая сегодня пользуется у некоторых питерских философов такой популярностью — метафора неотении. Неотения представляет собой понятие, подразумевающее, что некоторые существа — я имею в виду, их физиологическое развитие — получают определенного рода способности, к которым они сами предположительно на данном этапе их роста оказываются не готовы — скажем, способность деторождения. Тот факт, что человеческое существо является принципиально неотеническим, т.е. получает способность оплодотворять и рожать до того времени, как, говорят нам разного рода педагогини, у него «сформируется личность» и т.д. — заставляет некоторых мыслителей предполагать, что существует возможная связь между этой способностью и некоторыми экстра-характеристиками человеческого существа — например, его склонностью к «трансгрессии» и переживаниям «сверхчувственного». Тот факт, что человеческое существо в его антропологических координатах оказалось отмечено неотенией, некоторым мыслителям кажется очень перспективным. Метафора неотении получает определенного рода насыщенность и тогда, когда мы применяем ее, скажем, к истории возникновения психоанализа. Тем не менее, у нее есть серьезные ограничения.

Так, что бы там не говорили о предпосылках теоретических достижений — о том, что они всегда некоторым образом предпосланы, что для них сложились условия — все это радикальным образом разрушается психоанализом, который возникает таким образом, что сразу делается ясно: никто из окружения Фрейда был к психоанализу не готов. Кстати, заметьте, что мы таким образом претендуем дать ответ на вопрос о том, почему все постфрейдовское окружение задним числом — да и в режиме реального времени тоже — оказалось настолько наивно, настолько не на уровне по отношению к тому, что Фрейд мог сделать — а ведь сделал он лишь малую часть, да и та не была освоена хоть сколько-нибудь толково. Фрейдовские последователи были наивнее самого Фрейда именно по той причине, что к тому, что Фрейд сделал, они были не готовы. Именно в этом ответ и состоит.

Стоит отметить, что фрейдовское окружение было не готово не

В этом смысле, метафора неотении обнаруживает как свою плодотворность, так и свою никчемность, поскольку если неотения подразумевает, что до некоторых вещей

Фрейду удается сказать вещи, к которым сообщество не только не готово, но, по всей видимости, не будет готово никогда. Ибо, обскурантизм, которому эти вещи подвергаются, всегда немножко опережает то знание, то толкование, те наши скромные попытки, которые те же самые толкователи Лакан, например, на лакановских семинарах, могут сообществу привнести. Здесь всегда будет иметь место запаздывание скорости теории по отношению к тому сопротивлению, которое этой теории оказывают. Говоря о «сопротивлении», необходимо подразумевать не сопротивление в его физическом смысле, а нагрузить его сразу смыслом психоаналитическим. Говоря в сугубо лакановской манере, здесь сопротивляются, поскольку разделяют некоторые общие опасения.

Именно этим вызвана та странная ситуация, свидетелем которой и стал под конец жизни наивный Фрейд — я называю его наивным, потому что иногда его недоумение просто ошеломительно — это наивность юродивого, хотя юродивым-то уж Фрейд никогда не был. Напротив, проницательность его по отношению к самым простым вещам поражает. Скажем, в «Массе и человеческом Я» Фрейд пытается развенчать заблуждение, согласно которому человек является т.н. «социальным существом». Фрейд задается резонным вопросом о том, не странно ли то, что маленький ребенок, потерявшись, скажем, в толпе, не бросается к первому попавшемуся человеку с целью найти у него защиты, а ищет, прежде всего, мать — ищет так упорно и безумно, с неукротимым плачем. Таким образом, уже ребенок демонстрирует, что человеческое существо безусловно «социальным» не является. Вплоть до определенного возраста он упорно, демонстрируя панику в случае, если потребность матери не удовлетворяется, ищет именно это существо женского пола. Все это явно Аристотелю — по крайней мере, в его расхожем понимании — противоречит.

У Фрейда есть и другие замечательные отрывки, где он делится таким же великолепным недоумением, показывая очевиднейшие вещи, которые тем не менее на поверку оказываются ни с чем очевидным не связанными. Скажем, знаменитый пример из работы “По ту сторону принципа удовольствия”, где Фрейд проницательно поднимает тему так называемых травматических сновидений. Потом эта тема станет оплотом Голливуда и всех соответствующих сомнических эпизодов, с ним связанных.

Речь идет о травматическом неврозе, который, как тогда уже было подмечено, сопровождается возвращением в сновидении того, что повседневное мышление держит от себя более-менее на расстоянии. С тех пор из этого примера сделали настоящий отстойник — огромное количество психологов до сих продолжает рассуждать о «повторении как избывании травмы». Тем не менее, Фрейд предвосхищает все эти злоупотребления, когда указывает нам на то, что это повторение ничему подобному не служит и на самом деле полностью противоречит теории сновидений. Ибо теория сновидений, в том виде, как она была Фрейдом выведена, гласит, что всякое сновидение — это, по сути дела, попытка разрядить излишнее напряжение в удовольствие. Ясно, что сновидение, которое заставляет вас страдать, которое воспроизводит какое-то кошмарное событие — травму, скажем, или обстрел — ни в коем смысле этому самому принципу удовольствия, которому сновидение должно следовать, не отвечает. «Избыть» тут — а избывание, согласно Лакану, производится посредством переработки тревоги в наслаждение прибавочное — ничего нельзя. В этом смысле, подобное явление является неестественным и представляет собой загадку, над которой Фрейд и бьется в работе «По ту сторону принципа удовольствия».

Именно у Фрейда есть масса мест — и стоило бы даже перечесть его именно с этой, факультативной, но чрезвычайно плодотворной точки зрения — где он предъявляет неожиданное, иногда как будто с неба взявшееся, но очень здравоосмысленное обсуждение. Нет нужды говорить, что представители дисциплин, к которым Фрейд адресовывался, никогда к этим выводам не прислушивается и не пользуется ими. Ни ребенок, не являющийся zoon politikon, ни многочисленные предупреждения Фрейда против очевидно ложного мнения по вопросам подражания или обучения, которого придерживается большинство, никого не интересуют. Сколько не приводи совершенно очевидных примеров ригидности педагогических, психологических, психотерапевтических и прочих теорий, их представителей этим не переломить. Ни для кого особо не секрет, что эти теории в своей совокупности неудовлетворительны. Если теория вообще что-то способна сама о себе знать — я имею в виду не рефлексию научных оснований, о которой постоянно говорят, а именно знание в лакановском смысле — то эти теории, разумеется, прекрасно «знают», что они никуда не годятся. Их представители проговариваются об этом на каждом шагу. Но это их совершенно не смущает, поскольку у них есть собственное желание, отчасти — хотя лишь отчасти — объясняемое тем, что Лакан называл «влечением науки».

Именно потому никакая рефлексия здесь значения не имеет: сколько вы не будете биться, скажем, на форуме соционики, доказывая его участникам, что ничего общего их раскладка с живыми говорящими существами не имеет, вы ничего не добьетесь. Более того, найдутся более-менее проницательные соционики, которые все ваши заблуждения уже предвидели и смогут довольно грамотно на них ответить — например, они скажут, что ваше недоверие к их выкладкам обусловлено вашим же собственным соционическим типом. Я не шучу, эти типы — шестнадцать или сколько там их — уже ранжированы на предмет их способности усваивать информацию о самой же описывающей их теории. Одни представители заранее будут верить в не больше, другие меньше. Вот где принесло блестящие плоды постоянно звучащее в поле психологии требованаие «включить в картину самого наблюдателя». Самые же виртуозные представители этой увлекательно-засасывающей магической дисциплины возьмутся показать вам, что соционика была существенным шагом вперед, по отношению к некоторым психологическим типологиям конца двадцатого века. И самое поразительное, что они будут правы — это так и есть.

Т.е. все ваши попытки соционика образумить, наставить на путь истинный, будут обречены на провал, поскольку, опять же, повторяюсь, у любого теоретика — даже самого крохотного — есть собственное желание; не намерение, а именно желание как то, что заставляет его упорствовать неведомо для него самого. Именно поэтому так трудно критиковать, скажем, представителя науки — и в то же время так легко представителя философской дисциплины, поскольку он всегда радикально в своем желании не уверен. Более того, демонстрация этой неуверенности является его доблестью, украшением, знаком отличия — он готов принимать за нее похвалы. Это называется «философское сомнение». Рассуждая о нем, преподаватель философии с застенчивой скромностью прикрывается трупом Сократа.

Здесь тоже есть определенное лукавство. Когда вам говорят о сомнении философа, выставляя его в качестве добродетели, уже потому, что это сомнение некоторым образом является регалией философа, становится ясно, что желание здесь пронизано воображаемым. Иначе и быть не может, поскольку объектом желания философа является истина, которую он любит и с которой хочет вступать в сексуальные отношения. Истина здесь — женского она пола или же нет — объект в любом случае. Вот что такое объект теории дофрейдовского типа.

Напротив, вмешательство психоанализа в облик теории показывает удивительную вещь. Объектом теории теперь является не то, к чему эта теория приложима — скажем, бессознательная психическая жизнь пациента Фрейда или просто субъекта — нет, напротив, объектом теории является то окружение, которое слушателями этой теории вынуждено выступать. Фрейду невольно удалось показать, что объектом теории, затрагивающей субъекта, является не только содержание самой теории, но в еще большей степени то смятение, которое она в аудиторию вносит. Это вовсе не означает, что подобная теория лишена «положительной части» и замыкается исключительно на производимом ей впечатлении. Напротив, поведение аудитории перед лицом подобной теории и есть один из ее элементов. Характеризуя этот особый элемент, необходимо говорить не просто о «реакции» — слово это логически нагружено и явно не подходит для того, о чем идет речь. Это вовсе не то же самое, что мы видим в традиционной связке «стимул-реакция» (кстати, интересно, что в кругах, которые с инстанцией желания более близки, она тут же переворачивается и принимает форму «реакция-стимул» — все поведение СМИ, а также, например, школьная травля устроены именно так — реакция очевидно логически предшествует стимулу). Речь в данном случае идет о том, что та тревога, которую аудитория испытывает, имеет отношение к той тревоге, которая является содержанием аналитической теории как теории Фрейда, а также Лакана. Имеет смысл пойти дальше и обратить внимание на тот факт, что мысль Хайдеггера или Кьеркегора устроена точно так же — во всех названных случаях имеет место конструкция, встреча которой уже включена в нее и заведомо в ней проблематизирована.

Факт этот непременно дает о себе знать — достаточно лишь посмотреть на пресловутый «отклик аудитории» не как на чистую случайность, обусловленную теми или иными историческими обстоятельствами, а как на показательную иллюстрацию инициативы теоретика. Что, например, можно сказать о той аудитории, которая в свое время встретила осуществленную Хайдеггером философскую критику науки, демонстративным молчанием? Молчанием, которое впоследствии, когда каждый в свете известных политических событий считал своим долгом от Хайдеггера отмежеваться, было как раз показательно нарушено.

То молчание или, наоборот, возмущение, которое аудитория склонна выказывать, когда ей предлагаются вещи, связанные с ее тревогой, по сути, и является подлинной сценой свершения этой теории и определяют ее историчностные черты. Если бы нужно было дать определение историчностного — а именно этим занимается философская мысль, начиная с Вальтера Беньямина — подобные конструкции как раз и могли бы послужить его образцовым примером. Именно там, где на первый взгляд в дело вмешивается аудитория, ощущающая себя потревоженной, как раз и осуществляется вмешательство в теорию — ее видоизменение до неузнаваемости. Очевидно, что никакого значения психоаналитическая мысль иметь бы не могла, равно как она не могла приобрести никакого веса, если бы она с самого начала не захватывала публичную среду, для которой сказанное прозвучало на языке ее тревоги.

Именно таким образом возникает подлинно историческое измерение этой практики психоанализа. Совершенно очевидно, что если мы не хотим, чтобы связь времен распалась, и желаем увидеть всю сцену современности в ее подвижности, необходимо допустить, что такая теория, как фрейдовская, имеет дело не просто с совокупностью некоторых объектов, целей, задач и инструментарием, который она предлагает для решения этих задач, но представляет собой воронку, вовлекающее в ее движение все ее окружение. Это именно то, чего не делает наука — хотя мы часто говорим и слышим об «увлекательности» научного опыта. Недаром Хайдеггер, говоря о «планетарном характере» и «скорости распространения», тем не менее, всегда тщательно отличал этот тип движения от того захвата, который производится тем, что он называет «обращением Бытия». Об этом принято говорить в пафосном тоне, который, если разобраться, все портит; но я призываю смотреть на это именно как на логическое условие. Распространение, даже очень быстрое, не равно захвату — вот в чем разница.

Именно в этом наука не отдает себе отчета — почему она и является наукой, а психоанализ — психоанализом. Операция, которую проделывает ученый со своим объектом, в некоторой степени исключает его окружение — и социология науки, подробно описывающая контекст научного исследования, создаваемую им систему связей в научной мире и тому подобные вещи не отменяет этого факта. Мыслитель наподобие Фрейда практикует совершенно иной способ теоретизации, описывая который довольно трудно уйти от мыслей о провокации. Мы уже приводили в этом курсе примеры, в которых самые что ни на есть простонародные и даже откровенно глупые — например, конспирологические — мнения широкой среды оказываются к высокой теоретической планке, заданной тем же психоанализом, в некотором роде ближе, нежели трактовки вторичных исследователей из среды интеллектуальной. Другое дело, что эти досужие мнения неспособны сами себя поддержать и найти вход в теорию, пока им не будет дано истолкование. Очевидно, что когда кто-то упрекает Фрейда в том, что он просто искал сенсации и дурачил аудиторию, здесь высказывают в некотором роде истину, но ее нужно правильно перепрофилировать. Разумеется, в первую очередь верным оказывается подозрение, что все подобные мыслители исследователи имели определенное желание. Но к желанию славы оно, разумеется, не сводится. Желания славы не существует. От Лакана мы знаем, что желание всегда нацелено на признание, а это, вопреки тому, что некоторые поспешно заключают, вовсе не то же самое, что слава. Признания себе требует не желающий, а именно желание как таковое.

Именно по этой причине и становится возможной описанная здесь инициатива включения, захвата тревоги слушателя. Не случайно тогда, когда нам сегодня нужно опереться на

Здесь раскрывается секрет мировой несправедливости философской истории, заключающейся в том, что по

Тем не менее, тот факт, что оба они являются прославленными аналитиками, в данном случае не опровергает эту силу, а, напротив, ее подкрепляет — но подкрепляет далеко не прямым образом. Дело здесь не в предположительной «перспективности» теории — просто потому, что никакая перспективность в вопросах, где затронута тревога, не предзадана. Причина лежит исключительно в желании самой аудитории — притом, что мы знаем, что «желание» само по себе вовсе не является «продуктивным». Попросту говоря, его нельзя «использовать в

Выдвинутая таким образом гипотеза, согласно которой объектом теории является не то, чем она занимается, а ее окружение, вынужденное эту теорию принимать на свой счет, может быть перевернута. После переворачивания из нее также получается довольно верное утверждение, согласно которому всякая теория, всякое мнение подвергается встречному сомнению не по причине самого по себе содержания этого мнения, но лишь по той причине, что это мнение затронуло тревогу. Дальнейшее зависит от того, будет ли у этой тревоги репрезентация в самой теории. Обзор деятельности Фрейда неопровержимо доказывает, что именно тревогой аудитории Фрейд по существу и занимался.

Объектом теоретической деятельности после Фрейда, таким образом — знает сама теория об этом или нет — является не сам по себе предмет ее исследования, а та ситуация, которая возникает, когда теория вступает в публичное поле. Так, очевидно, что Фрейд имел представление о тревоге и вытеснении еще до формулировки этих понятий в собственном учении. Он прекрасно знал, что это такое еще до того момента, как оно ему отрылось, скажем, в поведении его пациентов, потому что ему достаточно было только начать свои публичные лекции, как нежелание слышать то, что Фрейд говорит, сказывалось со всем присущим ему размахом. Здесь нет нужды приводить примеры по-настоящему сильного негодования — достаточно будет и той, якобы невинной, глухоты к словам Фрейда, которую проявляет аудитория вполне доброжелательная и даже заинтересованная. То же касается и Лакана, в случае с которым его знаменитые формулы носили настолько простой и краткий характер, что их, пользуясь его собственным выражением, «сумела бы повторить даже ослица». Глухота сообщества в их отношении поражает не меньше, чем оговорки и ослышки анализантов. Лакан не раз приводил примеры «переписываний» его формул в академической среде, где они приобретали чуть ли не инвертированный характер — как в случае, например с автором диссертации на тему лакановского учения, заявившим, что «бессознательное является условием языка». Притом что оригинальная лакановская формула звучит ровно наоборот («условием бессознательного является язык»), и просто «забыть» об этом было довольно затруднительно.

На подобных примерах становится очевидным различие между вмешательством в теорию как институт, которое осуществляет психоаналитическая мысль и между теорией в ее обычном представлении, до сих пор используемом в научном мире. Как видите, характеризуя это вмешательство, нельзя говорить о «достижении», «прорыве», «скачке» — все это совершенно не те характеристики. Более того, в том, что касается именно истории научной мысли, каким бы ни было масштабным и инновационным совершаемое в ней достижение, оно, как правило, в эту истории прекрасно укладывается. Если вы откроете работу Куна о научных революциях, вы обнаружите, что интенция этой книги является скорее умиротворяющей. Какими бы ни были разрушительными научные революции, какими бы масштабными и даже «травматичными» разрывы с предыдущими научными допущениями ни казались, тем не менее все так или иначе устаканится, новые теории найдут свое место и приладятся к старым — а если нет, то это просто будет означать начало нового славного этапа, который уже в том смысле, в котором он является именно «этапом», вполне бесконфликтно вписывается в целостную историю науки.

Из этой истории на первый взгляд нет выхода, и причину того, что психоанализу удается из нее каким-то образом выйти, следует видеть не в новом творческом усилии, которое само по себе никуда еще никого не приводило, а в разрыве пакта, заключенного между субъектом и знанием научного типа. Навсегда порвать с этим знанием, конечно же, нельзя — даже Фрейд делает это ценой целого ряда двусмысленностей. Тем не менее, чем дальше, тем больше Фрейд начинает понимать осмысленность всего того, что научная среда приучает своих питомцев видеть как нечто суетное и в высшей степени бессмысленное, а именно: поведение своей аудитории перед лицом высказывания исследователя. Ни Фрейд, ни Лакан никогда не выпускали из виду, как воспринимаются их идеи и какого рода явления переноса или вытеснения демонстрирует среда, пытающаяся как-то те же самые идеи «сопротивления» и «переноса» усвоить. Всему этому Фрейд придавал особое значение и не упускал случая осведомиться, что происходит в областях, до которых доносится его слово.

Наблюдая этот феномен, биографы стараются его как-то попристойнее объяснить: одни замечают, что Фрейд, мол, был «человеком светским», «представителем своего круга» — хотя это не совсем так, поскольку во всем остальном поведение самого Фрейда гораздо больше отвечало типу «кабинетного ученого», нежели «модного врача», которым, как многим тогда казалось, он был. Всем обстоятельствам, сопряженным с публичной жизнью и известностью Фрейда адресуют слишком много подозрения — и происходит это потому, что здесь не видят их подлинно теоретического значения, полагая их всего лишь побочными, чисто светскими эффектами. Но, тем не менее, повторяясь, на первый план следует вывести тот факт, что вместе с Фрейдом в область мысли вошел совершенно новый способ воссоздания теории, который потом активнейшим образом использовался Хайдеггером и Лаканом, а потом и Деррида.

Всех названных мыслителей роднит практикуемый ими способ отправления теории, в котором наблюдение за последствиями высказывания — за теми жестами отказа, несогласия, беспокойства или наоборот слишком поспешной солидарности, которые совершает окружающее сообщество — скажем, умеренно-консервативных читателей или сообщество исследователей левого толка — наблюдение за тем, что они делают в ответ на предъявляемое знание, является важной частью теоретического производства. Более того, в

Конечно же, Фрейд был далек от того, чтобы заявить об этом так открыто. Равно как далек он был и от того, чтобы сложившуюся таким образом картину представить в образах, которые избрал для ее характеристики впоследствии Лакан — в образах топологии, в которых, собственно, ее и надо обозревать. Возможно, некоторым из вас показалось, что речь идет всего лишь о том, что исследователи наподобие Фрейда просто-напросто «вышли на публику» или «учли общественное мнение» — что, другими словами, произошло просто «доращивание» некоторых участков теоретического производства до его «полной социальной картины». То, что таким образом мыслить произошедшее нельзя, как раз и показывают использованные Лаканом топологические фигуры, многие из которых содержат пространственные парадоксы, не позволяющие ограничиться в их рассмотрении обычным трехмерным измерением, в котором удобно продолжать чисто воображаемый дискурс «дополнения» и «полноты». В описании того вмешательства в теоретическое производство, которое было в психоанализе произведено, как раз и должны участвовать фигуры, содержащие самопересечения, невозможные отверстия, ложные поверхности и тому подобные вещи. Только так можно будет проиллюстрировать те пертурбации означающих, которые в процессе формирования фрейдовской теории как того, что вместе с окружающей его публичной средой не имеет ни внешнего ни внутреннего — в отличие от дискурса науки, который своим характером обречен на оптику вполне отчетливо разделимых сфер «внутреннего» пространства теории и ее «внешнего» социального контекста. Возможно, Фрейд и сам не заметил, в какой момент эта картина перестала быть для его теоретической практики релевантной, и когда вместо нее возникло подшивание, подворачивание того, что раньше считалось простым окружением, под то, что теперь является содержанием и объектом исследования.

Именно в этом отношении психоанализ внес в теорию что-то такое, что научная общественность, как уже было сказано, так и не смогла переварить и усвоить. Тем не менее, следует настаивать на том, что только такой подход сегодня теорией и может называться, поскольку он с самого начала имеет дело с фактом собственной историчности. Двусмысленность заключается в том, что раньше теории это было скорее противопоказано. На заре формирования дискурса науки, как мы знаем, большим достижением теории было то, что от совокупности общественных мнений, от публичного бурления на ее счет она неким образом смогла оторваться. Тогда это действительно было прогрессивным шагом. Но с тех пор многое изменилось — научный дискурс обрел свою почву не только в том, что касается «картины мира», но и в том, что касается означающего — и вот это, по замечанию Лакана, не прошло для субъекта без последствий. Смещение положения означающего, произошедшее благодаря научному дискурсу, представляет собой гораздо более существенное и чреватое ее следствие, нежели открытие новых источников энергии, которым наука желала бы гордиться.

Именно на этом фоне возникает фрейдовская мысль, которая совершает новый виток, пытаясь представить теорию не как совокупность именно теоретических достижений, не как прогресс в инструментарии и в изучении того или иного феномена, но именно как то, что с самого начала вовлекает в игру значений все публичное поле со всем его желанием в целом.

Данный факт заставляет нас совершенно особым образом подойти к вопросу, который интересует научный дискурс, но который поначалу интересовал и дискурс аналитический. Все вы знаете, что Фрейд начинал свою карьеру именно с изучения проблемы перераспределения энергии — либидинальной, в его терминологии — которая, как он сам утверждает, обладает некоторым минимальным, но при этом не сбрасываемым ни при каких условиях постоянством. Фрейду нередко задавался вопрос о том, откуда же берется ее первичный запас — поскольку очевидно, что если существует перенаправление, вытеснение, разрядка — все эти механизмы, описанные в ранних фрейдовских работах — очевидно, что психический аппарат должен располагать некоторым запасом энергии изначально. Фрейд поначалу, будучи по образованию биологом и врачом, отвечал на это бесхитростно и нелукаво: мол, якобы в силу того, что некоторым энергетическим запасом располагает сам организм, становится возможным и либидо, а также его перенаправление, распределение, разрядка, аффект, скопления в определенных отрезках тела. Но Фрейд не был бы Фрейдом, если бы не понял очень скоро, насколько подобный ответ неудовлетворителен. Постепенно он понимает, что экономическая теория влечения не может дать нам прочной опоры, потому что, по совести говоря, мы не понимаем, а откуда взялось это первичное напряжение желания? Нам радикальное непонятно — это вопрос о первопричине, а все вопросы такого рода, как вы знаете, очень каверзны — откуда взялся первичный запас. На этот вопрос Фрейд так и не отвечает.

Надо сказать, что Лакан ответ на него тоже до некоторой степени завуалировал. И если он не обошел его стороной полностью — он иногда впрямую говорит о том, что источником первичной энергии является язык, т.е. тот аффект, который производит означающее в бессознательном — в то же время совершенно очевидно, что приходит время, когда, при всем нашем уважении к Лакану, приходится все же задаться вопросом о том, откуда черпает свои теоретические основания и сам Лакан?

Я думаю, что ближайшим ответом на этот вопрос является указание на то, что мы не поймем, откуда берется первичное напряжение желание, первичное напряжение поля, первичный нагружающий его аффект, если мы не поймем, что и само учение об этом аффекте отмечено историчностью. Историчность же, буквально, подразумевает то, что учение о бессознательном аффекте, включая психоаналитическое учение в целом, возникает не на пустом месте, а в качестве теоретического, сделанного в запале ответа на ту совокупность знаний и представлений о человеке, которые предлагает нам предшествующая Фрейду метафизика. Без попытки что-то этому противопоставить возникновение той «заряженности», которой отмечена сама фрейдовская теория, никак не объяснить. То же самое с еще большей очевидностью касается и лакановской теории, которая, как известно, вообще не существует кроме как в форме комментаторского указания на специфическую неразбериху, творившуюся в современном Лакану аналитическом поле, где и вытеснение и перенос совершенно «диким», спонтанным образом царили в совершаемых психоаналитиками публичных выступлениях так, как будто бы сам Фрейд ничего на эту тему не говорил.

В этом смысле тот первичный источник влечений, пресловутое «напряжение либидо», который, по мысли Фрейда, обнаруживается в психическом аппарате, по сути дела, является мифом. Мы понимаем, что нет такого закона, по которому живое тело — сколь угодно «одушевленное» и «заряженное» — было бы обязано «желать». Скажем, у животных «желания» нет, хотя они и обладают первичными позывами к разрядке и способны, если верить некоторым наблюдениям, порой испытывать наслаждение. В целом, Фрейд понимал и это — не случайно он говорил о влечении как о «мифологии психоаналитика» — определение, которое часто цитируют, но не всегда толкуют в его ситуативной полноте.

Очевидно, что превратить мифологию в теоретическую репрезентацию можно лишь одним способом: оторвавшись от буквальным образом понимаемого и толкуемого фрейдовского или лакановского учения о «душевной жизни» и приняв, что психоаналитический образ мысли обладает уникальностью только в том случае, если допустить реальность его вмешательства в процедуру производства теоретического знания. Психоаналитическую теорию необходимо выводить не из суммы познаний о субъекте и «его бессознательном». Напротив, само фрейдовское учение о бессознательном следует трактовать как гипотезу, вариант демифологизации и попытку обозначения новой ситуации, в которой оказалась сама теория вместе с возникновением психоанализа.