Канск как воздух

28-30 января 2022 в Красноярске прошёл XX Международный Канский видеофестиваль

Единственный в России фестиваль короткометражного экспериментального кино, проводившийся с 2002 года в городе Канске Красноярского края, по традиции в последние выходные августа. Начавшись с шутки московских режиссёров поехать на плацкарте в условный сибирский город, подходивший формату только созвучным названием, фестиваль перерастал то в истории неприятия жителями города «ежегодного десанта странных ребят», то «катализатором изменений», или вовсе — площадкой для экспериментов, «противопоставляющей себя цензуре и Голливуду». Стабильно провести двадцать лет ежегодного фестиваля помогали поддержка Фондом Михаила Прохорова, Администрациями Красноярского края и города Канска. И кажется, только сейчас, в эмиграции в Красноярске, фестивалю, как ни странно, удалось наконец прижиться со своим родным местом.

Прошлый фестиваль в 2020-м году команда выкручивалась проведением программы в

По словам Лабазова «в Красноярске пытались воссоздать канский формат». Фестиваль собрал оживлённое фойе на открытие и закрытие, а на самих показах конкурсной программы значительную часть зрителей составляли приглашённые гости, участники, жюри и организаторы. Всё также, как и вспоминали завсегдатаи фестиваля в Канске.

Зрительный зал Дома Кино подошёл по размерам привычной площадке канского Городского Дома Культуры. Но там, на проспекте Мира в центре Красноярска, среди театров, галерей, надоедающих баров, кофе-траков и ресторанчиков паназиатской кухни, видеофестиваль поразительно меркнул пред всем остальным. Будто какой-то очередной еженедельный фестиваль на тесной Аллее Славы.

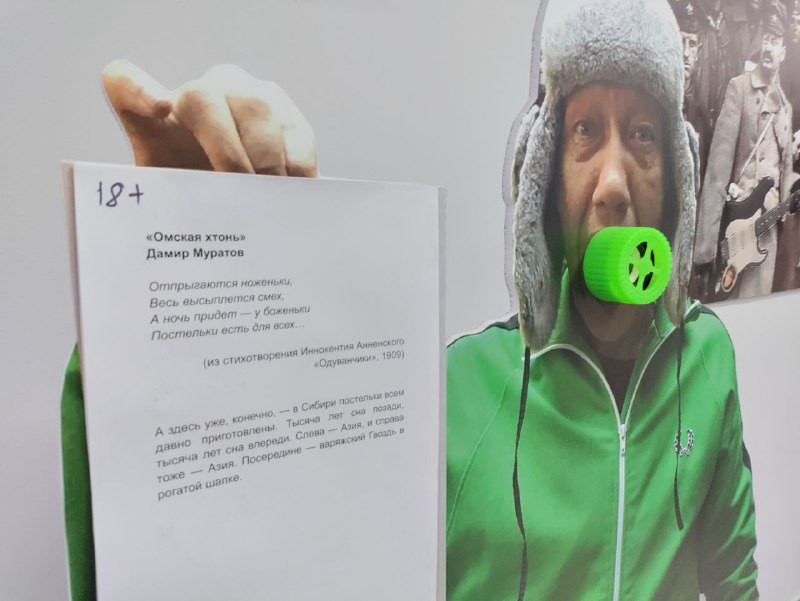

Открытие фестиваля сопровождалось коллективной выставкой «ЧЕТЫРЕ ТРИПТИХА В КРАСНОЯРСКЕ» — работы четырёх художников, подобранных строго по Транссибу, с запада на восток: Владимир Абих (Екатеринбург), Дамир Муратов (Омск), Вячеслав Мизин (Новосибирск) и Василий Слонов (Красноярск). Как выразился однажды для книги «Соединённые Штаты Сибири. Сибирский иронический концептуализм» (2013 г.) Вячеслав Юрьевич Мизин, «градообразующих».

Картины и видеоинсталляции, говорящие о переменах последних лет и немаловажно — концентрирующие в себе суть художественного высказывания авторов, прибывших в роли жюри на этом фестивале. Работы сопрвождались, в противовес традиционалистической практике восковых фигур, в полтора раза уменьшенными картонными копиями художников — уже, можно сказать, по-метамодерновому самоироничными, но всё ещё — с просто иронически встроенными в рот динамиками и классически белыми листочками А4 с печатным сопроводительным текстом, держимым на картонных руках мэтра, которого ты знаешь и видишь живьём обычным чуваком, проходящим рядом.

— Почему вы не сбежали с подводной лодки?

Вопрос, который был зашит в конверте специально для нового формата «Встречи с интересным человеком» в малом зале Дома Кино между показами. Герою встречи вручали конверт с вопросом, на который он должен был ответить сорокаминутным стендапом.

Кинокритик Евгений Майзель, представитель культурного отдела Посольства Португалии Жоау Карлуш Мендоса Жоау, французский художник Бертран Госселин и будет уместно сказать, наши художники — Владимир Абих, Вячеслав Мизин, Василий Слонов. А также, «режиссёр и охотник» Сергей Дятлов.

Вячеслав Юрьевич Мизин оказался удивительно трезв и максимально подготовлен к важности встречи:

«Мы как группа «Синие Носы» всегда позиционировались как такие, знаете, выскочки — чуваки, угловатые с периферии. И сам имидж говорит о том, что вот они, пацаны с массива привокзальные. И всё искусство мы делаем для пацанов с массива. Если они смеются, значит это легитимно и можно реализовывать.

Все сибирские художники очень ироничны, критичны, самоироничны. И это единственная стратегия виживания — искусство, которое понятно народу: простым людям или друзьям. Вроде бы вы делаете для пацанов на массиве, но, оказывается, что вы такие хитренькие и показываем всё это на Венецианской биеннале.

Шабуров (Александр Шабуров — второй участник нынешнего состава «Синих Носов»), переехав в Москву, говорил:

— Так, а что у вас за Москва, сколько население?

— Ну 11-ть по переписи, а так 18-ть.

Шабуров помолчал… «Хуйня! А у нас Новосибирск — 25 миллионов»

— Это как?

— Ну с пригородами: Омск, Томск, Красноярск, Барнаул — субурби́я. И художников там не меньше, чем в Москве.

Люди были удивлены. Так-то он до сих пор в подводной лодке, даже если физически остаётся в Москве. Провёл хорошую рекламную кампанию для людей, которым Сибирь — это медведи, лыжи и «больше ничего не знаю».

Теперь многие хотят увидеть эту сибурбию в 25 миллионов с 8-миполосными железнодорожными хайвэями.

Нет никакого смысла валить. И даже не в патриотизме дело, а в мещанстве таком: всё нагрето, все друг друга знают, все желают друг другу ехать, обниматься, водку пить и делиться художественными идеями.

Только вчера подводная лодка была говном каким-то, шлюпкой там полузатонувшей, а щас прям крейсер, яхта Абрамовича. Не надо раскачивать яхту. Всего каких-то два десятка бесславных лет короля.

Всё, спасибо за внимание».

Два года назад Павел Лабазов рассуждал о противовесе культур: приморской и континентальной.

Перефразируя вопрос о подводной лодке, можно сказать, что если во все прежние фестивальные годы Канск как квинтэссенция диковинной Сибири — это толща солёной воды, фестиваль — это кабина подлодки, а её бронированные стены — истории принятия фестиваля канцами. То теперь Канский фестиваль в Красноярске выглядит, действительно, даже как эта яхта Абрамовича в порту Монако. Вокруг полно таких же яхт: здесь торжественное закрытие визионерской выставки, там премия лидеров по связям с общественностью, тут вон опять этот Канский фестиваль… — события, происходящие в одно и то же время.

Участвуй или проиграешь. А проиграешь — выиграешь в другом.

Художник, режиссёр, музыкант, куратор, будучи частью обреченно призрачного сибирского арт-сообщества, всегда может найти поддержку. Если продолжает делать всё сам.

— Почему снаряд не попадает в одну воронку дважды? — вопрос «зашкаливающе эпатажному» красноярскому художнику Василию Слонову.

«Когда я начал жаловаться друзьям, что же со мной происходит, что за проклятье? Они говорят: попадает всё, это всё к тебе прилипло и теперь пожизненно, у тебя теперь всё будет вот так вот.

Теперь, когда я

Мы же как бы — светлые прекрасные люди, задуманные Богом для счастья и радости. Почему мы друг друга пожираем с целью собственного благосостояния?

Темы показов ежегодного видеофестиваля менялись. Как и в других международных фестивалях кино, включая Sundance Film Festival штате Юта, с которым любят сравнивать Сибирский Канский его команда и зрители, прослеживается общая смысловая линия, отражающая жизнь в современном мире за последний год.

В этот раз, тема XX юбилейного Международного Канского видеофестиваля звучит как «ПЕРЕМЕНА».

Короткометражки из США, России, Германии, Канады, Турции и Франции, Сирии, Эстонии, Аргентины, Австралии менялись формами: от видео на смартфоне с субтитрами, стилизованной демонстрации рабочего стола до хаотичной нарезки видео с Youtube и компиляции образов из набора точек, сгенерированных нейросетью.

Главный приз XX Международного Канского видеофестиваля, «Золотой пальмовый секатор» улетел в США, победителем стал фильм «Навсегда» / «Forever», режиссер Митч Макглоклин. Как комментирует автор, «о мужском характере» и его отношениях с нейросетью.

Второе и третье место — великобританский «Фитнес-патриот» (Слободан Караджлович) и португальское «Святое семейство» (Маргарида Лукаш) — национальные пения английского и арабского мужчин в душе фитнес-зала и большая семья «тупых португальцев», болеющих за свою футбольную команду.

Диплом за «Лучший российский фильм» получила «Брекет-система», о том, что Россия могла бы быть лучше.

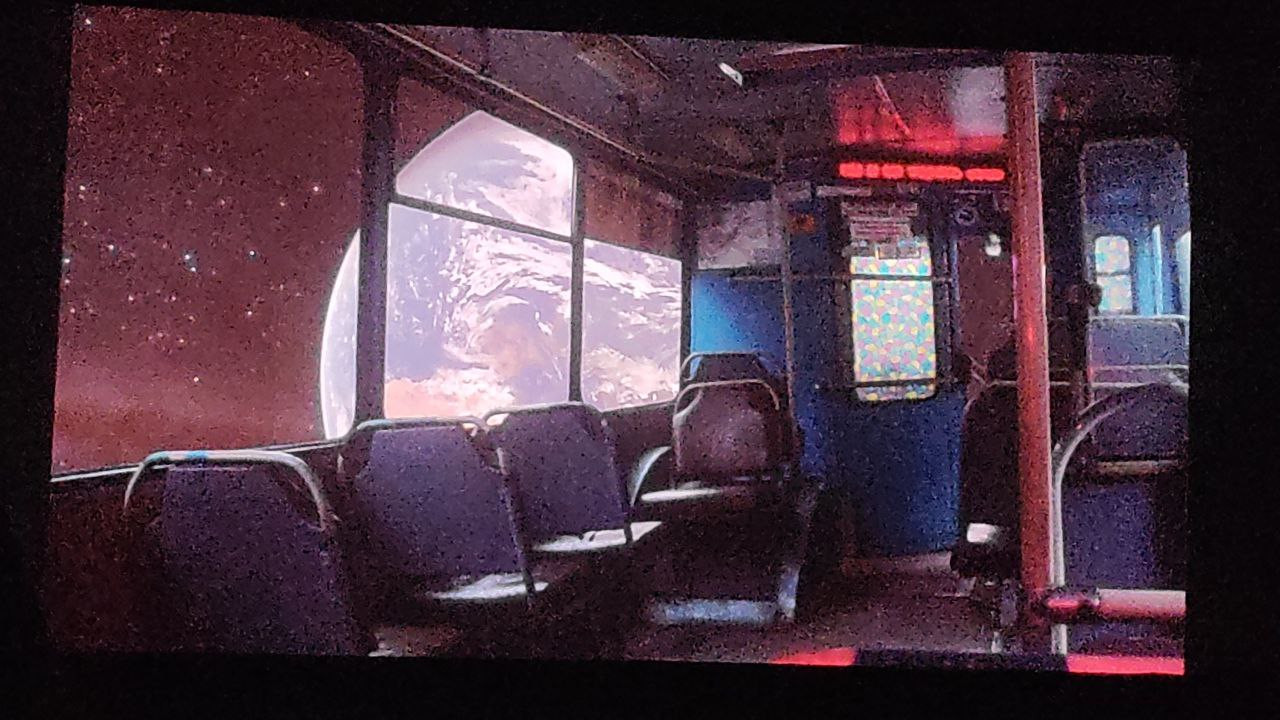

Специальный диплом юбилейного фестиваля получил режиссёр, музыкант и художник Алексей Акимов и его фильм «Кирюха» — фотография салона троллейбуса, плавно взмывающего с поверхности Земли в космическое пространство с наложенными поверх неё радиозаписями разговоров водителей общественного транспорта Красноярска, обсуждающих происходящий в городе весенний митинг, свои личные дела и отношение к жизни.

Специальный приз от партнера фестиваля, музыкального лейбла «новой и старой, маргинальной, забытой, неизвестной или «неопознанной» музыки» «Длинные руки» — «Я пластик» американского режиссёра Ричарда Хамасаки. «Экспериментальная видео-поэзия, сочетающая закадровый текст, музыку, подводные съемки, фотографии, типографику и стихографику. Поэма … иронично комментирует зависимость человека от пластика и отвращение к нему».

Полный список фильмов и аннотаций XX Международного Канского видеофестиваля можно увидеть здесь.

Российские режиссёры приехали на фестиваль очно. Авторы

Самоирония, искренность, юмор, переосмысление укладов жизни в своих странах и тенденций современного мира — пожалуй, это то, что объединяет работы разных участников Международного Канского видеофестиваля и позволяет участникам и гостям оставаться на некой смысловой волне, выстроенной за два десятка лет.

В завершении «встреч с интересными людьми» был диалог.

Жоау Карлуш Мендонса Жоау — представитель культурного отдела Посольства Португалии в РФ и лектор Института Камоэнса в Лиссабоне и французский художник и куратор, резидент Музея уличного искусства в

Бертран — давний друг Канского фестиваля — человек, который говорит, пьёт и выражается по-русски, будто куда осмысленнее, чем многие русские. То есть, обычный европеец в Сибири.

Жоау: Что тебя научило говорить на русском языке?

Бертран: Жизнь научила.

Ж: То есть, не по книгам, а по опыту?

Б: Был русский язык в школе, но там я ничего не понял и пришлось ехать сюда.

Ж. Чтоб по-настоящему?

Б. Да. Чтобы по-настоящему делать вид. Хотя, я считаю, что не говорю по-русски.

Но когда на тебя смотрят как на иностранца полностью, это, конечно, тоже очень тяжело.

В восприятии порядка европейцев и русских — продолжает Бертран — есть некоторое расхождение.

Я видел то, как судят жюри на кинофестивалях в Европе и здесь. Если бы я вспоминал последовательность программы, я бы расположил фильмы строго в том порядке, в каком их видел по времени. «Что вижу — то и пою, да?».

Здесь я замечал за жюри, что эту последовательность меняли: «так, вот это сюда, это надо переставить…» Главная линия — это то, что написано, название фильма. Это немножно парадоксально. Но, наверное, это тоже справедливость. А если мы начинаем видеть действительно в том порядке, в котором и вы видели, это не то. В этом есть настоящая культурная разница — это разное поведение. У меня нет объяснения этому».

В один из вечеров мне самому удалось прекрасно пообщаться с Бертраном на импровизированном афтепати в Ядре, где мы нашли общий язык в понимании ценностей паблик-арта для России. Но мой тезис о пропасти двустороннего непонимания «простых русских» и «пафосных художников» для Бертрана не оказался оправданным.

«Пропасти нет, нам это кажется. Россия — это текст. Очень подвижный и в то же время — один язык на огромной территории».

Возвращаясь домой, в купе поезда «Москва — Владивосток», мне самому удалось показать отрывок «Кирюхи», записанного мной с задних рядов кинозала на телефон, Вове и Паше, едущим со мной в купе — домой в Омск с красноярской вахты.

Вежливой улыбкой Вова удивленно спрашивал у проводницы:

А что, теперь разве в поездах пиво нельзя пить?)

Ребята проверяют, вы лучше спрячьте под низ.

С Вовой и Пашей мы заговорили о нашей Сибурбии. Паша перечислял все действующие заводы своего города, утверждая, что Омск — это золотая жила, «если бы вся прибыль не уходила туда».

Зная о Канском фестивале, Паша легко объяснил Вове «хитромудрость» фильмов примере «Дурака» Юрия Быкова.

Я спросил у них, если автор фильма покажет «Кирюху» тем водителям автобусов, чьи диалоги были пойманы им с радиоволн, дадут ли они за это по лицу?

На что Владимир ответил: «нет, сейчас уже многие боятся». Сам искренне посмеялся над формой художественного высказывания картины и теперь воздержался от своих вежливо-непонимающих вопросов.

Все годы, до последнего эксперимента провести встречу в Красноярске, доносилась волна информации о том, что фестиваль для Канска был катализатором развития культурной среды «захолустного сибирского городка». Теперь повзрослевшая «Канская яхта Абрамовича» оказалась в центре Красноярска такой же диковинной, как и столичные режиссёры, когда-то понаехавшие в Канск на своём плацкарте. Но уже совсем по-другому.

Если прежде истории принятия московских варягов канскими ребятами так и не разрешились в

Как подводная лодка, преодолевающая эти годы, как километры ниже уровня моря — к поверхности, родному воздуху Канска.

Города в Сибири — как и прежде, метафизически любимой, вечно искренней, врождённо свободной, взаимопроникаемой.

Фотографии: Алина Ковригина