Ты видишь поэзию? А её там нет (О поэзии в современном искусстве)

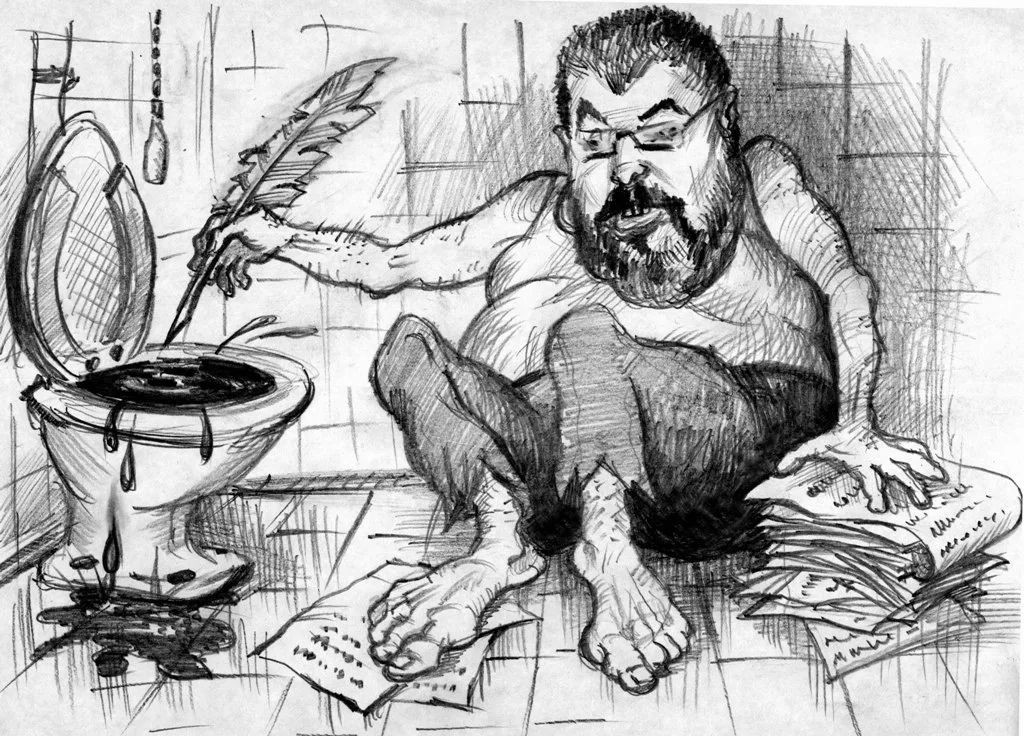

Речь в статье пойдет о поэзии в современном искусстве, которую мы будем рассматривать на примере творчества Александра Смирнова — современного поэта из Екатеринбурга. Автор представлен в

http://atd-premia.ru/2019/07/30/aleksandr-smirnov-2019/

http://atd-premia.ru/2017/09/26/aleksandr-smirnov/

Вступление

Перефразируя известное произведение Хармса, я начну так:

Жил-был один поэт.

Вот только стихи он не писал.

Да и поэтом он не был.

Так что не понятно, о ком идет речь.

В общем, лучше мы о нем не будем говорить больше.

Собственно, этими строчками я сказал все, что думаю о не_поэзии Александра Смирнова. И именно поэтому далее речь пойдет немного о других вещах.

Сперва необходимо определить из каких позиций мы будем говорить о поэзии в современном искусстве.

Мы живем в эпоху глобального капитализма в постиндустриальном обществе. Данное замечание необходимо нам для одного тезиса: все аппараты, обслуживающие искусства (аппарат критики, музеи, премии и конкурсы) сегодня функционируют не в ключе производства самого искусства, сколько в ключе производства экономической выгоды. Конечно, мы не будем совсем категоричными, и генерализировать что прям все-все, отметим лишь одно — дискурс обслуживающих аппаратов ничего не говорит о самом искусстве. Можно данный тезис выразить в менее сильной формулировке: при подходе к анализу (и читательскому, собственному восприятию) голосом аппарата критики можно (и нужно) пренебречь.

То, что некий автор Н. стал лауреатом какой-нибудь премии, получил награду на

Тот факт, что бывают случаи, когда на фестивалях призы получают хорошие работы мы будем рассматривать исключительно как совпадение, случайность. В силу того, что культура, как и искусство, в наше время все более и более превращается в бизнес, такой подход, на мой взгляд, выглядит методически оправданным.

Назовем эту позицию радикальным культурным скептицизмом. Если есть лженаука, то почему не может быть и лже_искусства?

Исходя из этого, не_поэзию А. Смирнова я смело называю лжеискусством. Это просто симуляция интеллектуальной и творческой деятельности, и поэтому говорить о ней попросту нечего. Это совершенное «ничего». Оно не может быть хорошим, плохим, удачным, провальным, оно — никакое. Вот только проблема не в этом, проблема в том, что мы живем в такое время, когда высказать очевидную истину о том, что король голый, становиться не просто тяжело, а в принципе невозможно.

Это и есть тот вопрос, о котором я хочу поговорить.

I Автор никому ничего не должен

Таково положение дел. Он никого ничему не учит, не призывает, он ничего не выражает, не осмысляет. Он никому ничего не обещал, а следовательно — не должен. А раз он никому не должен — ему нечего вменить в вину. Иными словами, с автора взятки гладки. Автор не является более ни носителем смысла собственного творчества (об этом мы поговорим далее), не выступает гарантом значения как такового. Единственное место, где автор еще что-то значит — это место имения, наименования, бренда, где звонкая фамилия именитого писателя\художника автоматически означает качество продукта.

У нынешнего искусства нет никакой задачи, оно принципиально бесполезно, оно намеренно выносит себя вне поля однозначных смыслов, конечных интерпретаций, коннотаций, апелляций, и прочих кастраций. Всякое «понимание» оценивается как ограничение, как навязывание размытой, ризоматической, как грибница, реальности определенной формы. Смысл есть форма насилия, есть форма эксплуатации, именно поэтому вопрос к автору «что он хотел сказать в том или ином стихотворении» или «какой смысл той или иной строчки» не только некорректный, невоспитанный вопрос, но и «невозможный» вопрос.

Любопытно, что некоторые авторы сами избегают каких-либо интерпретаций, а значит и понимания, того, что они делают. В интервью Одрии Фишере австрийский художник Эрвин Вурм так ответил на вопрос о смысле своей выставки Interpretation:

А какова ваша интерпретация выставки?

Никакой интерпретации нет.

Нет интерпретации?

Нет. Это кураторы могут интерпретировать, а художник создаёт работы.

Ваш куратор сказал мне, что художник, создавая произведение, интерпретирует.

Произведение искусства — это интерпретация мира. (1)

Известно, что режиссер Девид Линч также не любит комментировать содержание собственных фильмов, оставляя их принципиально без авторской интерпретации. Как пишет Тоби Килер: «Я спросил его — Дэвид, а про что Дикие сердцем? А он ответил — ну, это фильм про один час и сорок пять минут». (2)

Такой подход можно понять. Автор никому ничего не должен, а «понимание» — это дело самого читателя (которое, желательно, чтоб он делал в одиночку и подальше от самого объекта искусства). Но если читатель ничего не понял? Значит, он попросту необразованный дикарь, и запросто объяснят ему всю глубину и оригинальность авторской идеи дядя куратор или тетя критик.

II. Все равны, но некоторые равнее

Возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы имеем потенциальное множество «пониманий», отсутствие единой, верной и окончательной интерпретации, с другой, если мы отказываем объекту искусства в смысле вообще, то оказываемся в положении «дикаря», который по факту своей необразованности и невежеству лишен как права голоса, так и права высказывания.

Искусству можно прилагать любые «смыслы», кроме отсутствия смысла как такового.

Российский художник (так написано в википедии) Георгий Пузенков говорит об этом недвусмысленно. С его слов, если человек (обыватель, зритель, читатель) смотрит на черный квадрат Малевича и видит черный квадрат плюс ощущение, что его где-то обманули — значит, этот зритель просто недостаточно образован или плохо разбирается в искусстве. В своем интервью он дает такой комментарий:

«Возьмем другой пример: наш великий соотечественник Казимир Малевич с его супрематизмом и “Черным квадратом». Весь мир считает его главным художником ХХ века! В чем причина? Черное пятно вместо изображения — и такой успех…. Теперь вступает зритель — тот, который непрофессионал. Да-а, думает он, дурят нашего брата! «Так и я смогу, — говорит обыватель своей жене, — это все обман!» Обычно на такие реплики я отвечаю так: «Вы правы! Только вам надо придумать это и осуществить 100 лет назад…. Простодушный человек на вещи смотрит поверхностно, но уверен, что прав. Ему не приходит в голову давать советы физику или математику, но «улучшить искусство” он готов. Правда, бывает и другой зритель — благодарный зритель-профессионал, который не крушит выставки, не занимается самоуправством и самосудом, он хочет понять, почувствовать искусство и критиковать его по законам искусства, а не жизни.» (3)

Как видите, все очень просто. Простодушный человек смотрит на вещи поверхностно, он не видит «скрытого смысла». Справедливо и обратное, если он не видит скрытого смысла — он «простодушный человек», не в пример зрителю благодарному (который по определению художника непременно зритель-профессионал).

Подобный по смыслу, но более сдержанный по форме дает ответ и искусствовед Ирина Свиридова:

Существует категория людей, утверждающих, что ходить на выставки современного искусства — это пустая трата времени и денег. Что специалист может ответить на эти реплики?

Я отвечу просто: изучайте историю искусства! Для обычных людей, которые так говорят, искусство заканчивается на Шишкине и Айвазовском. Того же Малевича они знают, но совершенно не понимают. … Нужно принять для себя тот факт, что актуальное искусство — странное, пугающее, непонятное, есть и будет, и потом начать его изучать. В любом случае, все заключается в знании, и если у человека есть представления об истории искусства, то он более спокойно будет относиться к современным художественным процессам и будет хотя бы пытаться их понять… (4)

Мы вновь сталкиваемся с позицией, что для того, чтобы иметь право судить искусство, надо его понимать.

Отчасти это действительно так, никто не отрицает необходимость иметь некоторые познания в области, чтобы быть компетентным в суждениях и выводах. Меня же интересует несколько иной аспект подобной позиции, а именно та непристойная сторона, которая лишает нас возможности занять легитимно ту позицию, при которой вещь лишается своего статуса «объект искусства», а чувственное переживание — «эстетического». Обратите внимание, что в данном дискурсе невозможно поставить под вопрос сам онтологический статус объекта искусств. Однажды будучи названным таковым (к обстоятельствам именования мы еще вернемся), оно остается таковым навечно.

Меня же в данном случае интересует тот механизм, который различает объект искусства от не_искусства. Так как из озвученных выше позиций явствует, что свобода зрителя исключительно в оценке, но никак не в различии, возникает вопрос: кто и как проводит это самое различие?

III. Перформатив

Сделаем шаг в сторону, дабы лучше осмотреть сам вопрос. Я люблю приводить один пример: яблоко может обладать свойством «зеленое» и «сладкое», но не может обладать свойством «нравится соседу», так как последнее есть качество самого соседа.

Это пример классической онтологии, при которой у нас есть субъект, восприятию которого доступны те или иные качества, и объект — носитель тех или иных качеств. При этом, мы по умолчанию признаем, что вещь объективно, то есть независимо от нас, обладает этими самыми качествами, вне зависимости от того, доступны они нашему восприятию или нет.

Возьмем то самое яблоко. Мы знаем, что оно зеленое и сладкое (или красное и кислое). Эти свойства нам даны в органах чувств, мы их воспринимаем. Однако, помимо прочего, яблоко обладает и другими качествами, например — оно полезное. Несмотря на то, что «полезность» яблока никак нам не дана в органах чувств, в своем обращении с яблоком мы исходим из того, что оно этим качеством обладает объективно, не зависимо от нас. Это рационалистическая позиция. Именно она позволяет «пользу» яблока выразить в химическом анализе, диетологических рекомендациях, физических свойствах. Несмотря на то, что само понятие «польза» оценочное, мы все равно продолжаем считать, что за ним стоит, пусть и отдаленно, некоторая объективная реальность самого яблока (его химический состав, витамины, клетчатка и т.д.). Это классический, традиционный взгляд на вещи. Он предельно хорош, когда речь идет о яблоках, но, когда мы говорим об искусстве в его современном виде, данный взгляд терпит крах.

Перед нами «вещь» (не_поэзия А. Смирнова), и, глядя на нее, мы не в силах понять, является ли она произведением искусства, или это просто «ничто», пустота. Более того, мы понимаем, что «произведение искусства» не является качеством какого-либо объекта; после Дюшана, Манси, Уорхола, Крученых, Малевича утверждать подобное становится невозможным. «Искусство» — это не объективное качество вещи, отраженное в ее структуре или форме. Это даже не субъективное восприятие вещи, как, например, «нравится соседу»; нет, искусство — это особый онтологический статус объекта, его символическая функция.

Здесь начинается самое интересное. По факту, единственное содержание означающего «искусство» буквально следующее: «объектом искусства является та вещь, с которой обращаются как с объектом искусства (выставляют в музеях, критики пишут рецензии, вносят в сборник достояния человечества)». Несмотря на кажущуюся тавтологию, это единственное определение, которое в наше время имеет смысл.

Тогда возникает вопрос — если это так, то как объект обретает свое привилегированное положение? Ответ прост — посредством перформатива.

Джон Остин, автор теории речевых актов, указал, что помимо описательных (дескриптивных) высказываний, существуют особые высказывания-действия (перформативы), которые не описывают реальность, но буквально создают ее. Иными словами, произнесение того или иного выражения тождественно осуществлению его содержания. К таким актам относятся клятвы, прощения, именования и т.д. Скажем, слова, произнесенные капитаном корабля: «Именую этот корабль “Изабелла”, сами являются актом именования. Они и задают реальность самого имени. Парадокс в том, что эта фраза «работает» при определенных обстоятельствах, она не магическая. Скажи подобные слова капитан пьяным в кабаке, или произнеси их молодой юнга — они не вызовут никакого эффекта.

Это открытие было остроумным и важным наблюдением Остина.

Я полагаю, что обретение привилегированного положения «объект искусства» осуществляется именно таким путем. Путем директивного указания: это есть искусство.

В 70-х года критик и философ Артур Данто опубликовал работу «Преображение банального», в которой задавался вопросом, как мы можем различить искусство от не_искусства (5). Его книга стала толчком развития институциональной теории искусства, которую я совершенно случайно изложил выше.

— Нет никакого объективного (структурного, формального) качества

— Нет никакого «искусства» самого по себе

— Искусство — то, что называют таковым и то, с чем обращаются надлежащим образом

Напряженность нашего положения осложняется тем, что это не просто «теория», как возможный взгляд на положение вещей, это буквально теоретическое объяснение реально происходящих событий.

IV. Троллинг века

За прецедент возьмём историю художника дизумбрациониста Павла Жердановича (оригинальное имя Паул Жордан-Смит).

Убедившись в том, что современники и искусствоведы (а это начало 20 века), боясь показаться старомодными, видят искусство во всем подряд, Паул решил их разыграть. Он нарисовал совершенно карикатурную картину «негритянка машет шкуркой от банана» и повесил ее у себя в гостиной. Искусствовед, который увидил картину, спросил, что думает хозяин. На это Паул откровенно ответил: это говно. Такой ответ критику не понравился, и он отругал хозяина за поспешный вывод; нельзя судить о картине, не зная, что было у автора в этот момент на душе. Картина обрела успех. Тогда Паул взял псевдорусский псевдоним Павел Жерданович и нарисовал еще пару полотен, которые критики приняли на ура. Несмотря на то, что сам автор ничего в них не вкладывал и рисовал их «абы как», искусствоведы видели «глубокий смысл» в его откровенно детских рисунках (6).

Да, это, вероятно, был бы поистине величайший троллинг в истории живописи, если бы не тот факт, что истина оказала совершенно бесполезной. История искусства повернула этот случай тем образом, что автор Жерданович был настолько гениален, что попросту не заметил собственного таланта, в то время как критики сработали профессионально, а тот факт, что картины этого художника выставляют в музеях и они стоят очень дорого — прекрасное тому подтверждение.

Данная история прекрасно иллюстрирует предположение Данто. Да, искусство — это перформативное указание, а носителем этой «власти» оказывается размытое поле критики. Конечно, одного голоса порой бывает недостаточно, но эта недостаточность лишь маскирует положение дел, создает иллюзию «естественности» того отбора в сфере искусств, который мы наблюдаем. К слову, апелляция к «естественности», «внеисторичности» культурного процесса является одной из важных сторон дискурса современного искусства.

Но вернемся к не_поэзии Смирнова. Ряд рецензий на его работы, факт номинации на премию поэта Драгомощенко, участие в конкурсах, репрезентация самого автора сталкивают нас с неизбежностью того факта, что перед нами самое настоящее искусство, а то обстоятельство, что лично я ничего интересного в текстах не вижу должно лишь убедить меня не только в собственной некомпетентности, но и в прогрессивности самого автора. Он настолько «крут», что я со своим опытом не дорос до него. (Тут мне вспоминаются слова Незнайки, когда жители Цветочного города выгнали его за игру на трубе).

Но если серьезно?

Задача оказывается куда сложнее. Как мы можем различить искусство от лже_искусства, если даже различить его от не_искусства мы не в состоянии? Уповать на институт критики? Довериться «естественному отбору» культурного процесса, дескать, история покажет, что действительно «поэт»?

Увы, но решить данную задачу квадратуры круга я не в силах. Но

Перейдем же непосредственно к анализу работ А. Смирнова.

V. Не_поэзия

Французский литературовед Жерар Женнет написал работу «Пороги», в которых указал, что для понимания текст значимыми также являются и

Это означает, что к нашему анализу, помимо самих текстов А. Смирнова, мы подключим и имеющиеся рецензии, как значимый паратекст.

1. О рецензиях.

Иван Соколов начинает со слов, что исходная ситуация, в которой работает Смирнов — тотальное отчуждение объектов реальности от поэтической речи (8). Основная оппозиция пролегает между классическим, по мнению Соколова, опытом письма, когда поэт отыскивает в себе значимые стороны чувственного (да в принципе любого) опыта и подыскивает им некий словесный эквивалент, и опытом не-интеллегибельности (я это понял как «невозможности выразить посредством разума\языка») с которым сталкивается сам, и сталкивает нас, Смирнов.

Однако, вместо аргументации позиции, объяснения, почему же традиционное выражение более невозможно, или почему оно неадекватно современному миру, Соколов просто пересказывает поэтическим языком то, как в своих текстах подрывает «поэтическое» сам Смирнов.

Субъект Смирнова блуждает в распадающемся языке, он выпадает из семантики, синтаксиса и даже морфологии. Слова в текстах более ничего не означают, за ними нет образов, значений, культурных стереотипов, архетипов или символических коннотаций. «…клещ, подмявший под себя всё пространство заглавия, скорее некое предупреждение, апертура сбоя, первый из острых углов, о которые дальше в каждой строке будет разбиваться поэтическое». Так оно и есть, далее, когда мы перейдем непосредственно к текстам, вы убедитесь, что они действительно представляют собой россыпь, даже не означающих, а просто букв и слов. Но какой в этом смысл, в чем остроумие авторской находки и какое это имеет отношение к читателю? Соколов не знает. Он об этом прямо говорит: «Как с этим работать, совершенно непонятно».

Получается, что ничего, кроме языкового трэша в текстах Смирнова и нет? Да, этот трэш нарушает правила, и тем самым, следуя логике Соколова, разрушает классический поэтический язык. Но зачем? Сталкивают ли эти тексты читателя с мироощущением, подобным мироощущению автора? Нет. Каким эстетическим эффектом они обладают? Неизвестно, Соколов об этом не говорит. Тогда что выделяет автора среди других «исследователей языка»? Ничего, так как никакого сравнения с предшественниками «языковых деконструкций» рецензент не проводит.

Может, об этом говорит другой рецензент — Янис Синайко (9)?

Синайко, вслед за Соколовым, отмечает разрушение поэтической иллюзии и нарушение языковых норм. Он отмечает, что субъект текстов обнаруживает себя внутри «коммуникативной пытки» — тотальной языковой неудачи. Однако в провалах и ошибках Синайко видит не невозможность выражения чувственного опыта (не-интеллегибельность), а «плотные формы желания» — эротического и дереализованного (что бы это ни значило). Мы вновь встречаем мысль об недоступности, отсутствии реальности. В текстах Смирнова Синайко видит способ политического протеста для читателя.

И вновь — ни слова об эстетической ценности, о смысле языковой игры. Политический протест, о котором говорит Синайко, по сути является протестом против поэтического языка в целом и поэтической традиции в частности, никакой другой «протест» здесь просто не получается.

Любопытен и тот факт, что оба рецензента не касаются самих текстов как таковых. Они говорят о «стиле» автора, о его творчестве в целом, избегая конкретных примеров. Создается впечатление, что автор ценен скорее как «феномен», нежели как создатель определенных текстов. Это обстоятельство неслучайно, дело в том, что тексты автора настолько однотонны, самоподобны, что говорить о них по отдельности просто невозможно. Но если единственный смысл, который указывают рецензенты, это сам факт наличия ошибок и неудача коммуникации, то какая разница, где совершены эти ошибки? А если разницы нет, то в чем «не_поэтичность» текстов Смирнова, какое отношение они вообще имеют к поэзии, литературе и искусству?

2. В одной руке пусто, а в другой — ничего

Анализ паратекста показал, что рецензенты совместно выделяют такие качества текстов, как разрушение поэтического языка, нарушение языковых правил и норм, нарушение коммуникации. В интерпретации же факта нарушения, то есть в процессе придаче «смысла» (чему служит «разрушение»), рецензенты высказывают различные, ничем не обоснованные предположения (зачастую, совершенно бессмысленные). Об эстетическом переживании, читательском восприятии и о смысле конкретных произведений авторы умалчивают.

Из рецензий следует, что ничем, кроме языковой игры тексты Смирнова похвастать и не могут. Да и сама игра — однотипна. Повторяя один и тот же прием во множестве текстов, автор буквально смешивает их воедино. С содержательной, смысловой точки зрения, между текстами Смирнова нет никакой разницы, они не просто бессмысленны, они одинаково бессмысленны, так как все построены посредством одного-единственного способа.

Давайте сравним несколько текстов Смирнова:

верхняя одежда когда человек когда обращение последнего словно уже

сочувствия кому огонь как ширина чем сама приносит чистая рана

это не то чтобы протяженность это огонь разобрать по отдельности —

глаз от глаз вниз или верх — потеряться у горловины не открывать место задыхаться

в предмете полдня мышления когда лишняя страница и часть он

второй как

обеспечивает необратимость здесь или урожай телесности совпадает —

***

сведения — воспаление гланд (это во внутрь инстинкт помочь их на втором плане форма уничтожения

показалось ожидает невероятный свет (но не нужен свет) из двух наиболее сложных систем самоорганизации,

и повествовательные спазмы —

это опечатки в том числе мокрый снегопад) и допустимо в коннотации неприкосновенности

ничего личного о том что с конца цифровой туман сегодня где о погоде стоит как вещь возвращения через одну ночь

а их две между ними нет стен человека, сахар и следующего:

бесфункциональность выходит из одного положения несогласия

перечисленный объект утраты вынужден перечислять себя отлучаясь необязательно больно или

и не испытывать внутреннего страха после кровоизлияния:

[садимся в метро]

половина настоящего

и другой день

***

хлеб сухой кисти рук на столе присоединены к запястьям

черная пизда твоя в электрическом воздухе в котором находится

кто-то без кожи и мяса своего без пыли незаконченный

без плотных форм желания ты поясняешь в обрывках языка все что окружает можно сфотографировать ты поясняешь в обрывках языка

я не понимаю что меня окружает, но возможно лес в северной части волос

птицы врезаются в птиц в асоциальном пейзаже как молоко бесчувствия до следующей зимы женщины вдвоем плоть сортируется в расписание

затем чтобы мастурбировать на автокатастрофу в наркотическом плеске и сияния не упустить в душном помещении неизвестной речи

Первое, что бросается в глаза — это, как и было сказано выше, разрушение языковой грамматики даже на уровне словосочетаний и полное отсутствие какого-либо смысла (по словам Соколова — объектов реальности) за написанным текстом. Если мы возьмем по строчке из каждого примера и выпишем отдельно, у нас получится четвертый текст, ничем неотличимый от предыдущих.

Примечательно, что характер языкового разрушения един для всех текстов, автор никак не обыгрывает «коммуникативную пытку» или «неинтеллегибельность» опыта; тексты буквально написаны как под копирку.

Тогда, быть может, тексты различаются темой или настроением? Выпишем же те означающие, которые выступают центром ассоциативных полей текста (ничего другого выписать не получится, так как в тексте отсутствует семантическая и синтаксическая связность).

В первом случае это: тело, огонь, повреждение.

Во втором: тело, повреждение, механизм, боль.

В третьем: тело, обращение, секс, природа.

Получается, что даже на уровне тем тексты не пестрят разнообразием. Формально, это можно представить так: текст состоит из вырванных словосочетаний, записанных вместе без знаков препинания, что и создает иллюзию «разрушения языка». Если же выписать те словосочетания, что сохраняют между собой грамматическую связь, то мы получим совершенно бессвязный, хаотический набор слов, как если бы мы сидели перед телевизором и каждую секунду переключали канал. Такой текст можно создать даже из моей статьи:

«…примечательно что един для тексты как под копирку собой. Набор слов мы сидели перед бессвязный во первых. Пытка опыта буквально тело огонь чем и является, то мы получим канал даже из моей…» (Это достаточно для подрыва «поэтического»?)

Отмечу, что рецензенты высоко оценивают находку «коммуникативной пытки» у данного автора, придавая ей вид уникального явления. Однако в поэтической истории давно прослеживаются идеи «разрушения языка» (об этом чуть ниже), и почему рецензенты умолчали об этом факте — неизвестно.

Очевидно, что здесь нас, как читателей и исследователей, пытаются надуть, пытаясь выдать одну вещь за другую. Но, в отличие от рецензентов, мы историю поэзии знаем, а потому свой анализ не остановим, и сравним находку Смирнова с другими авторскими приемами.

3. Дыр бул щыл

Как уже было сказано, единственное что есть в текстах… Нет, это не верно. Надо так…

Единственно, из чего состоят тексты Смирнова — это языковой распад. Какие авторы, поэты промышляли подобными штучками?

Интерес к языку как машине насилия возник еще в начале 20 века. Известными борцами с языком и его рамками в России были футуристы, обэриуты. Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Василиск Гнедов. За языковыми искажениями стояли сложные теоретические построения, а игра слов отличалась от автора к автору. Но уже в конце 20 века появилась другая традиция игры с языком, а именно нарушение не грамматических правил, а прагматики высказывания; построение так называемого «психотического» дискурса. В таких текстах, помимо теоретического смысла, был также определенный эстетический, чувственный эффект.

Основной претензией к языку было то, что он неточен, что слова и их звучание не отражают подлинную сущность вещей, их красоту и смысл, что для подлинного поэта язык тождественен внешнему насилию. Язык — это система, это тесные рамки правил, это душная камера для свободного сознания, для несоизмеримой словами души.

Известным высказыванием на эту тему стал манифест «Декларация слова, как такового» 1913-1917 г. (10)

Крученых пишет: «Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена.»

Он настаивает, что поэт волен выражаться не только общим языком, но и личным, так как мысль и речь не успевают за переживаниями поэта. Он детально разбирает значение гласных и согласных букв, сравнивает звуки с красками художника, отмечает необходимость передачи впечатления не только через смысл слова, но и через его форму — через звук. Но что стоит за красивыми словами манифеста? Если сравнить стихи Крученых, то мы убедимся в их однотипности. Всякий раз, когда автор оставляет только одни буквы, последние начинаю слипаться в одну сплошную кашу.

Хлебников был менее радикален в своем творчестве и более «поэтичен» (на мой взгляд). Он хотел обнаружить внутреннюю органическую связь между означающим и означаемым, и тем самым проложить «путь к мировому заумному языку». Это должен был быть язык незнаковый, «непосредственно несущий смысл», «в котором звук сам по себе, буква сама по себе несли бы всю полноту смысла». Очевидно, что такой проект выглядит совершенной утопией, так как замена «лилии» на «еуы» не приводит к сближению означающего и означаемого, но лишь к замене первого. Еще Фердинанд де Соссюр вывел ряд положений, показав буквальную невозможность такой утопии.

Но из утопичности взглядов Хлебникова не следует неудача самой поэзии. Наоборот, введение авторской звукописи значительно расширило ее эстетический потенциал.

Рассмотрим одно из известных стихотворений Хлебникова.

Бобэòби пелись губы

Вээòми пелись взоры

Пиээо пелись брови

Лиэээй — пелся облик

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь

Так на холсте каких-то соответствий

Вне протяжения жило Лицо.

Хлебников, в отличие от Крученых, все же оставляет «простые» слова в тексте. Соседство «заумных» слов и слов правильных создает интересное эстетическое переживание. Здесь обнаруживается и желание отыскать закономерность, соответствие авторским словам и реальным объектам. Почему же губы — «бобэоби», и взоры — «вээоми». Здесь и интересная игра звуков, непривычных для русского языка; заумные слова ощущаются буквально как странные и инородные, наши лицевые мускулы не привыкли к таким сочетаниям, отчего эстетический эффект достигается также посредством чистого физического напряжения.

Или вот:

Заклятие смехом

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!

О иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!

Смейево, Смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь смехачи

О, засмейтесь, смехачи!

Хлебников вновь играет словами и звуками, но здесь совсем другая игра. Безотносительно содержания, хочу отметить то, что трудно спутать это стихотворение с предыдущим. Они разные, разные по ритму, по темпу, по ощущению и переживанию. Это разные стихи, несмотря на то что Хлебников развивает ту же идею. Но в этом разница между Хлебниковым и Смирновым; у первого стихи состоят не только из одного лишь приема.

Но может тексты Смирнова и не нужно рассматривать как стихи, как поэзию, ведь и сам автор, и рецензенты отмечают намерение подорвать поэтический язык. Может, тексты Смирнова — оригинальная форма прозы?

4. Психотический дискурс

Игра с языком не обошла и прозу. Именно здесь представлен богатый арсенал всевозможных нарушений, сломов, разрывов и коммуникативных неудач, которые авторы имитировали, создавали с таким воодушевлением.

Всевозможные нарушения, внешне походившие на речи душевнобольных, психически нестабильных или вовсе сумасшедших, воссоздаваемые в текстах, Руднев предлагает именовать психотическим дискурсом (11). Из интересной классификации мы выберем совершенно разные подходы.

Нарушение прагматики

Смысл речи заключается не только в грамотности сочленения слов. Важным компонентом является и само намерение говорящего, прагматика высказывания. Речь, которая внешне сохраняет свою грамотность, но внутренне оказывается бессмысленной, или ее смысл оказывается недоступным другому (читателю), считается психотической. По мнению Руднева, прекрасным примером такой речи выступает творчество Хармса. Сталкиваясь с чистой структурой, мы испытываем тревогу, от которой защищаемся смехом. История про выпадающих из окошек старушек смешит, но смешит тем, что есть продукт психотического дискурса, а не тем, что падающие старушки — смешно.

Вываливающиеся старухи

Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.

Нарушение прагматического компонента в прозе Хармса имеет эстетический-теоретический и чувственный смысл: его тексты нас смешат и пугают в одно и тоже время.

Конструирование нового языка

Немного другим путем идет Платонов. Он не просто разрушает старый язык, но строит на его развалинах новый. (Подробнее читайте статью: Эффект смещения в психотической речи).

Отмечу, что следствием такого нового языка является эффект смещения, когда пограничные для восприятия нарушения в ходе чтения смещаются на сам референт; это не язык платонова «странный», но странный тот мир, который описывает автор.

И вновь мы видим, что разрушение языка не оказывается самоцелью, более того, это разрушение сопровождается определенным и совершенно оригинальным чувственным переживанием.

Но как быть с предельным распадом языка, ведь именно это мы наблюдаем у Смирнова? Он не играет с прагматикой, не выдумывает новый язык, он лишь разрушает старый, привычный нам. Неужели такого не было прежде?

Распад языка

Было. Прекрасным примером процесса распада языка и речи является небольшая часть романа Сорокина «Норма», известная как «Письма Мартину Алексеевичу». При всем моем отношении к автору, этот фрагмент впечатлил меня до глубины души.

Старый ветеран охраняет дачу некоего Мартина Алексеевича, профессора-химика. Ветеран пишем письма, в которых рассказывает о событиях, о работе и прочих повседневных мелочах. От письма к письму язык, которым пишет ветеран, начинает распадаться. Появляются повторы, несогласованность слов, вызванная «скачкой идей», постоянные навязчивые идеи, агрессии. Мы видим, как на наших глазах распадается речь, распадается без остатка, пока на ее месте не остается одна буква А (полный текст Сорокина)

Воссозданный Сорокиным текст является буквально медицинской иллюстрацией процесса распада речи у душевнобольных. Но текст Сорокина интересен не только как вырезка для учебника по психиатрии. У этого распада есть вполне конкретный эстетический смысл, который можно как понять теоретически, так и испытать чувственно. Ведь текст Сорокина — это не просто «текст», это письмо, это по определению речь человеческая, более того, это речь человека определенного, конкретного, живого. И наблюдая за распадом речи, мы автоматически, имплицитно, сами того не подозревая, следим за распадом личностным. За каждым повтором, каждой оговоркой стоит конкретный человек (персонаж ветерана), и тем самым, посредством метонимического смещения, мы понимаем то, что происходит с сознанием героя.

Мы понимаем, что распад речи указывает нам на распад личности автора письма, на его реальную, психическую деградацию, и этот опыт не оставляет равнодушным.

Есть ли нечто подобное в творчестве Смирнова? Нет. Ведь у Смирнова нет никакой «речи», у него лишь «язык». У него чистая структура, система, статичная и предельно обезличенная. Но различие между языком и речью провел уже упоминавшийся де Соссюр еще в «Курсе общей лингвистики». Но если нарушения речи, распад речи, ее прагматики и грамматики сопровождается распадом субъекта, его расколом, который может в качестве эстетического опыта испытать читатель, то распад «языка» — это просто набор ничего незначащих ошибок, это как битые пиксели на экране, как набор знаков в поврежденном zip-архиве. Это бессмыслица, и встречающиеся слова, какие-то обороты, издали похожие на слова, есть не более, чем обман нашего зрения, не более, чем иллюзия.

VI. Тем, кто ищет смысл

Исследования в когнитивной психологии показали, что человеческое сознание совершенно не умеет работать со случайностями и бессмысленностями. Ряд психологических экспериментов убедительно показали, как человек додумывает «смысл» там, где его никогда не было (12). Так устроено наше сознание, что мы ищем закономерности, правила, структуры, согласно которым устроен мир. Мы видим последовательности там, где имеет место случайность, мы узнаем очертания объектов там, где есть лишь недифференцированные структуры. Мы склонны видеть смысл там, где его может и не быть.

Так в каком же положении оказалась современная поэзия и институт критики? Может ли критик различить случайный набор слов от творчества, или сама ситуация рецензирования обязывает найти любой смысл? Очевидно, что в случае с творчеством А. Смирнова имеет место настоящая «рационализация», когда критик, рецензент или жюри поэтической премии выдумывает объяснение, сочиняет «концепцию» там, где место имеет банальное ничего.

Тексты Смирнова ничего из себя не представляют, и, как я сказал в начале, говорить о них совершенно нечего. Но тогда возникает вопрос, если это действительно так, то почему машина современного искусства движется, почему я пишу эту статью?

Не смотря на бессмысленность самих текстов, они выступают прекрасной иллюстрацией того положения, в котором оказалось само искусство. И проигнорировать этот факт, пропустить то обстоятельство, что мы уже не может пассивно доверять авторитетному мнению куратора, искусствоведа или звонкому означающему премии, мы не в праве.

А. Смирнов — это симптом, один из многих симптомов нашего времени, но симптомом каких событий и последствий он является — я, право, не знаю.

Список источников:

Интервью с художником Эрвином Вурмом

Георгий Пузенков. Ответы на вопросы о современном искусстве

Научитесь видеть прекрасное в двух мазках, или зачем нам современное искусство

Что такое современное искусство

Художник-дизумбрационист Павел Жерданович

Паратекстуальный подход в современном литературоведении

Крученых и Кульбин. Декларация слова как такового